18.在长江源头各拉丹冬课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 18.在长江源头各拉丹冬课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-27 20:07:55 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

18.在长江源头各拉丹冬

马丽华

各拉丹冬雪山位于中国青海格尔木市与西藏安多县交汇处,为唐古拉山脉主峰,海拔6621米。

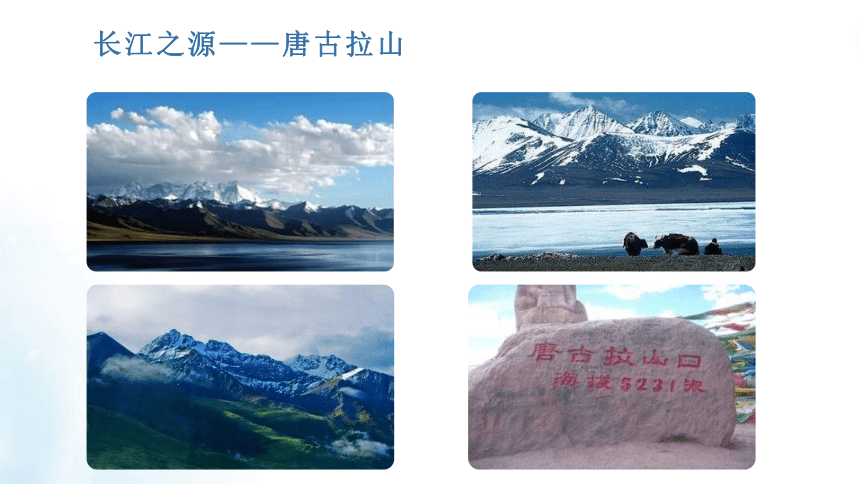

长江之源——唐古拉山

假设马丽华小姐姐是个朋友圈打卡小达人,她会发什么样的朋友圈?

自由朗读课文,说说你的理解?

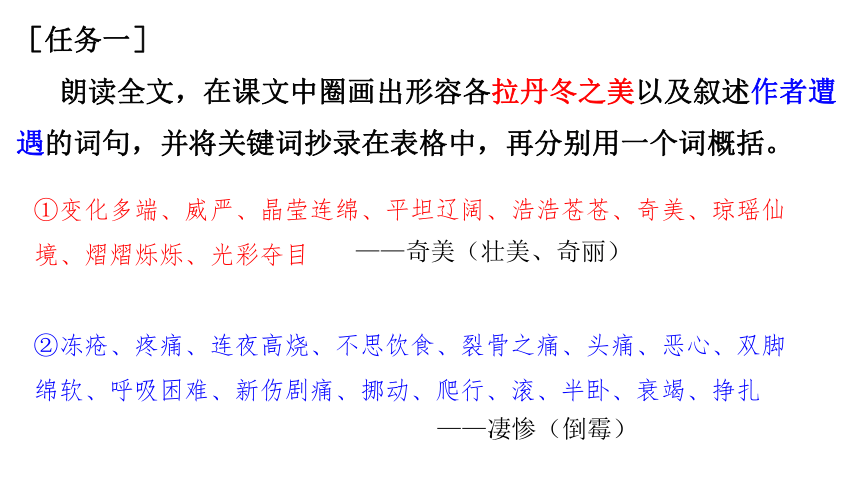

[任务一]

朗读全文,在课文中圈画出形容各拉丹冬之美以及叙述作者遭遇的词句,并将关键词抄录在表格中,再分别用一个词概括。

①变化多端、威严、晶莹连绵、平坦辽阔、浩浩苍苍、奇美、琼瑶仙境、熠熠烁烁、光彩夺目

②冻疮、疼痛、连夜高烧、不思饮食、裂骨之痛、头痛、恶心、双脚绵软、呼吸困难、新伤剧痛、挪动、爬行、滚、半卧、衰竭、挣扎

——奇美(壮美、奇丽)

——凄惨(倒霉)

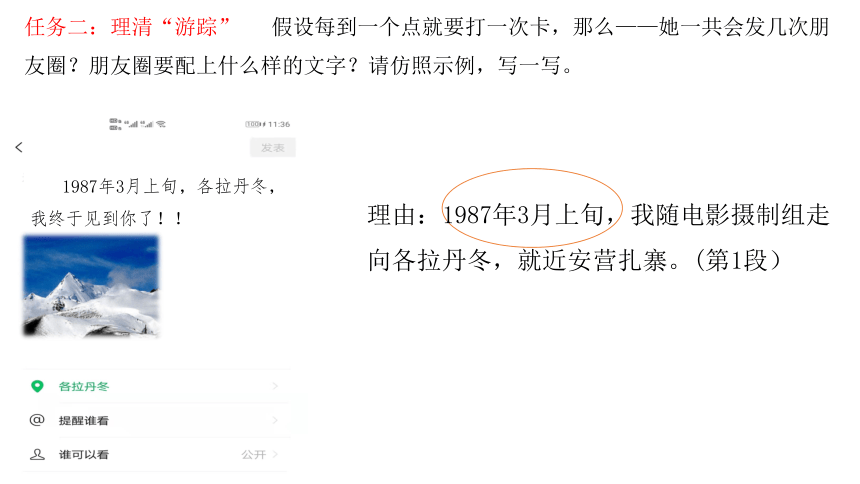

任务二:理清“游踪”

假设每到一个点就要打一次卡,那么——她一共会发几次朋友圈?朋友圈要配上什么样的文字?请仿照示例,写一写。

1987年3月上旬,各拉丹冬,我终于见到你了!!

理由:1987年3月上旬,我随电影摄制组走向各拉丹冬,就近安营扎寨。(第1段)

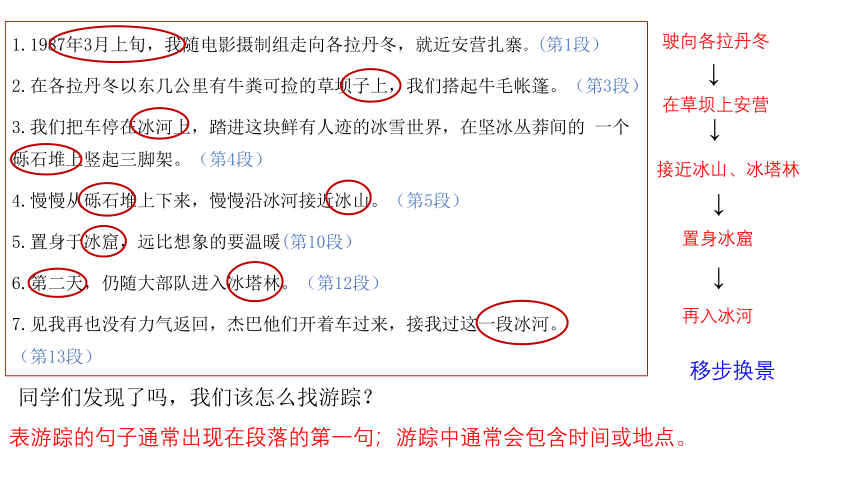

1.1987年3月上旬,我随电影摄制组走向各拉丹冬,就近安营扎寨。(第1段)

2.在各拉丹冬以东几公里有牛粪可捡的草坝子上,我们搭起牛毛帐篷。(第3段)

3.我们把车停在冰河上,踏进这块鲜有人迹的冰雪世界,在坚冰丛莽间的

一个砾石堆上竖起三脚架。(第4段)

4.慢慢从砾石堆上下来,慢慢沿冰河接近冰山。(第5段)

5.置身于冰窟,远比想象的要温暖(第10段)

6.第二天,仍随大部队进入冰塔林。(第12段)

7.见我再也没有力气返回,杰巴他们开着车过来,接我过这一段冰河。

(第13段)

驶向各拉丹冬

↓

在草坝上安营

↓

接近冰山、冰塔林

↓

置身冰窟

↓

再入冰河

同学们发现了吗,我们该怎么找游踪?

表游踪的句子通常出现在段落的第一句;游踪中通常会包含时间或地点。

移步换景

在旅行结束之际,总结性的发一段朋友圈文字,简单记录这一趟各拉丹冬之行的行程。请你根据这篇游记的内容,拟写一段200字以内的文字。

1987年3月上旬,我随电影摄制组走向各拉丹冬,我们的车子驶过冰河,直接进到山脚冰塔林中。我们在各拉丹冬以东几公里处的草坝子上搭起了帐篷,远处便是白色金字塔状的各拉丹冬雪峰。我们慢慢沿着冰河接近冰山,穿梭在冰塔林里。后来我因身体受伤而只能蜷卧在最近的一座冰山脚下,置身于冰窟。第二天我仍随大部队进入冰塔林,终于过了冰河,在冰河的砾石堆里寻找古人类生活过的痕迹,最后因没了力气而被车子接回。

任务三:关注“所见”

马丽华想选择某处景色拍一张照片发“朋友圈”,你觉得她会把镜头对准哪里?假如你是马丽华,你会为这张照片配一段怎样文字说明。请仿照下面的示例,整合课文中的相关信息,写一写。

各拉丹冬主峰:各拉丹冬为唐古拉山脉最高的一组雪山群,藏语意为“高高尖尖之山峰”,主峰海拔6621米,是长江的源头。各拉丹冬地质构造复杂,冰川活动频繁,地形条件恶劣。抬望眼去,气势磅礴的密云来去匆匆,形如白色金字塔的各拉丹冬主峰在云遮雾障中,静静地伫立在浩浩苍苍的天地之间。

任务二:关注“所见”

马丽华想选择某处景色拍一张照片发“朋友圈”,你觉得她会把镜头对准哪里?假如你是马丽华,你会为这张照片配一段怎样文字说明。请仿照下面的示例,整合课文中的相关信息,写一写。

冰塔林:这是长江奇观之一。冰塔林是一种罕见的珍稀的景观,是大自然慢慢精雕细刻的作品。冰川各部分因运动速度或者温度不同导致冰体密度不同,在冰川表面造成一些裂缝和裂隙,这些纵横相间的裂隙将冰川分割成一个个冰块,在特定的气候条件下(如风、太阳辐射等),裂缝处冰层融化较快,慢慢形成一个个耸立的冰塔。看上去,有晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河、屏风般的冰山、巨大的冰谷、狭小的冰洞,还有许多冰的庄园和冰的院落,这一切构成了自成天地的冰塔林。

任务三:关注“所见”

马丽华想选择某处景色拍一张照片发“朋友圈”,你觉得她会把镜头对准哪里?假如你是马丽华,你会为这张照片配一段怎样文字说明。请仿照下面的示例,整合课文中的相关信息,写一写。

冰窟:看上去就像琼瑶仙境,阳光照耀下,静穆而晶莹,自然力把冰体雕刻成了最漂亮的这番模样。看,挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。太阳偶一露面,这冰世界便熠熠烁烁。

任务三:关注“所见”

马丽华想选择某处景色拍一张照片发“朋友圈”,你觉得她会把镜头对准哪里?假如你是马丽华,你会为这张照片配一段怎样文字说明。请仿照下面的示例,整合课文中的相关信息,写一写。

冰窟:看上去就像琼瑶仙境,阳光照耀下,静穆而晶莹,自然力把冰体雕刻成了最漂亮的这番模样。看,挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。太阳偶一露面,这冰世界便熠熠烁烁。

任务三:关注“所见”

马丽华想选择某处景色拍一张照片发“朋友圈”,你觉得她会把镜头对准哪里?假如你是马丽华,你会为这张照片配一段怎样文字说明。请仿照下面的示例,整合课文中的相关信息,写一写。

人与自然:杰巴、安托、开大车的大胡子师傅,头戴狐皮帽,身裹羊皮袍,肩扛比人身还长的大冰凌,蠕动在巨大的冰谷里,一列小小的身影。远方白色金字塔的各拉丹冬统领着我们的冰雪劲旅,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

任务三:关注“所见”

当各拉丹冬的奇丽壮景无法用相机静态的镜头定格的时候,作者却用文字来再现了它们。请在文中用红色笔划出这样的句子,并思考这些句子的作用。

①描写声音:有风的呼啸声、坚冰之下的流水声、人的对话声……

②各种声音的出现以动衬静,反衬出各拉丹冬的静谧

小贴士:当无法用静态镜头定格景色时,说明用实写已无法再现景物神韵,此时需要加入作者的联想和想象,做到虚实结合。

(原句)

远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍。这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着

它的无所不能的创造力。(第5段)

(改句)

远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍。这一派奇美令人眩晕,沉醉其中。

只有实写,没有虚写,显得单调

不能表达出作者对大自然

神奇创造力的惊叹与敬畏

使大自然缺少了那一份神韵

不能将读者的思绪引向渺远的时空

虚实结合,可以丰富文章的内容,增添景物的神韵,延伸读者的思绪,更好地感受作者的所思所想。

风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息。(第10段)

“一刻不停”“呼啸”实写风,写出了冰窟中风的强劲

这里虚写,“自…以来…就…”

在游记中,当实写无法展示景物的神韵的时候,可以展开想象和联想,当虚实结合后,笔触宕开,将读者的思绪引向时间的远处或思考的深处。虚实相生,不仅让我们读到“所见”,也让我们读到“见者”。这种主客融合给游记带来深度和厚度的美。

任务三:讲述经历

马丽华在各拉丹冬雪域中实际的旅行情况如何?请结合之前内容,帮作者把这趟各拉丹冬之行的个人经历整合成一段400字左右的文字,以备发到“朋友圈”。

(要求:尽量引用原文,可适当加上关联词或过渡语。)

到草坝子上安营扎寨之后,我的各种倒霉迹象接踵而至:手背生起冻疮,肩背脖颈疼痛得不敢活动,连夜高烧,不思饮食……活动时只能以极轻极慢动作进行,犹如霹雳舞的“太空步”。更糟糕的是,我在冰河上拍照的时候,不小心脚下一滑,分外利落地一屁股坐在冰河上,裂骨之痛随之袭来。娇贵而无用的尾椎骨已经折断,连带腰椎也错了位。后来,因为高海拔,头痛,恶心,双脚绵软,呼吸困难-典型的缺氧反应袭来,外加新伤剧痛,索性哪儿都不去了,一个人蜷卧在最近的这座冰山脚下。

任务三:讲述经历

马丽华在各拉丹冬雪域中实际的旅行情况如何?请结合之前内容,帮作者把这趟各拉丹冬之行的个人经历整合成一段400字左右的文字,以备发到“朋友圈”。

(要求:尽量引用原文,可适当加上关联词或过渡语。)

第二天,我仍随大部队进入冰塔林。在滑极了的冰河上一点点挪动,时而也需爬行,在有坡度的地方,就翻身滚将起来,终于过了冰河,我便半卧在砾石堆上仔细寻找起来,看有没有贝壳、植物之类化石,或者古人类生活过的痕迹,可是很遗憾,没有。而我似乎已经衰竭,心想碰巧哪一口气上不来,就长眠于此吧。后来,见我再也没有力气返回了,杰巴他们开着车过来,接我过这一段冰河。我不甘心在车里闷坐,又挣扎着去了那座冰河中间的砾石堆。

阅读游记,在欣赏景物的同时,也要读出作者的思考与感悟,从外部世界读出观景主体内部的精神世界。

——《游记:内在和外在的旅程》

任务三:感知“所感”

再次默读课文,用“波浪线”标记作者旅行感受的句子。

身体状况

内心感受

尚属正常

感叹雪山的神秘

再次默读课文,用“波浪线”标记作者旅行感受的句子,完成下面的表格。

身体状况

内心感受

尚属正常

感叹雪山的神秘

高原反应,发烧头疼

担心影响心态,感叹自然的伟大

摔伤、恶心、呼吸困难

凄凉、无奈

我要死了

感到温暖,思绪飞扬,被自然震撼

似乎已经衰竭,没力气,挣扎

想象长江的故事

看着这个表格,你发现了什么?

正向

正向

正向

悖反

悖反

悖反,在这里指身体状况越差,几乎要面临死亡,反而感到温暖,被自然所震撼。

悖反在本文的表达效果:

首先,作者的身体状况构成了一条内在的线索;其次,可以使读者在阅读“所见”的同时,也读到“见者”,体会到她身上的乐观与坚强,阅读感受更亲切、真实可信;再者,从侧面写出了各拉丹冬自然环境的艰险,突出了本文“所至”与“所见”的独特性;最后,含蓄地表达了人类在自然面前的渺小与脆弱以及对大自然的敬畏。

由此,我们可以感受到,本文一个很明显的特色:把对景物的描写与身体状况、内心体验、邈远思绪融为一体。

任务三:讲述经历

马丽华在各拉丹冬雪域中实际的旅行情况如何?请结合之前内容,帮作者把这趟各拉丹冬之行的个人经历整合成一段400字左右的文字,以备发到“朋友圈”。

(要求:尽量引用原文,可适当加上关联词或过渡语。)

知识卡片

游记中,写景和叙事同步展开,一切的景,因有了人的参与,才称其为“景”。一个优秀的作家在写游记的时候,一定不会忘了自己,他定会动用多种感官体验、多种表达方式来抒写个人化的旅游体验。所以,我们读游记,要关注的不仅是景,还有人-人的经历,人的感受,人的思考,这些才是游记的灵魂。

任务三:回复留言

我们替作者连发了几条朋友圈”,一条是“旅游路线”,一条是“奇美之景”,还有一条是“悲惨遭遇”。很快就有人留言了。她的母亲说:“何苦呢?”闺蜜说:“算了吧!”请你结合作者在各拉丹冬之行中的心理和感受,替她写一段回复。

任务三:回复留言

刚才我们替作者连发了三条“朋友圈”,一条是“旅游路线”,一条是“奇美之景”,还有一条是“悲惨遭遇”。很快就有人留言了。她的母亲说:“何苦呢?”闺蜜说:“算了吧!”请你结合作者在各拉丹冬之行中的心理和感受,替她写一段回复。

亲爱的闺蜜

,谢谢你的提醒!当一个人旅行到奇绝的境地时,才能听到自己的声音。旅行让我明白,这世界比想象中广阔。有人说,身体和心灵,总得有一个在路上。如果有一个地方,能让我的身体和心灵都在路上,能让我发现一种久违的感动,那么,我想我愿意为之赴汤蹈火,在所不惜

资料助读

马丽华自一九七六年进藏,23岁的她受到到当时许多大学生去西藏插队落户的影响,“被一种很单纯的热情、理想、信念所鼓舞”而入藏工作。她原打算去当小学教师,由于她能写诗、善作文,于是被留在西藏自治区组织部工作。写作此文时,她正随《万里藏北》纪录片摄制组在各拉丹冬拍摄。在此后的十年里,她写下了一系列以西藏为题材的作品,其中《藏北游历》《西行阿里》《灵魂像风》《藏东红山脉》的采写,时间跨度二三十年,对这片世界高地有代表性的几个地区的自然和文化风光做了既广且深的展示。这四部长篇纪实亦被视为中国文学人类学的开山之作。马丽华曾说:“藏北对我来说不仅是一个地理概念,而是我寻找灵魂的故乡。”

她也曾说过,自己是”苦难至上主义者“,缺乏苦难,人生将剥落全部光彩。要是有一百次机会让她选择,第一百零一次,她还是会选择苦难。

18.在长江源头各拉丹冬

马丽华

各拉丹冬雪山位于中国青海格尔木市与西藏安多县交汇处,为唐古拉山脉主峰,海拔6621米。

长江之源——唐古拉山

假设马丽华小姐姐是个朋友圈打卡小达人,她会发什么样的朋友圈?

自由朗读课文,说说你的理解?

[任务一]

朗读全文,在课文中圈画出形容各拉丹冬之美以及叙述作者遭遇的词句,并将关键词抄录在表格中,再分别用一个词概括。

①变化多端、威严、晶莹连绵、平坦辽阔、浩浩苍苍、奇美、琼瑶仙境、熠熠烁烁、光彩夺目

②冻疮、疼痛、连夜高烧、不思饮食、裂骨之痛、头痛、恶心、双脚绵软、呼吸困难、新伤剧痛、挪动、爬行、滚、半卧、衰竭、挣扎

——奇美(壮美、奇丽)

——凄惨(倒霉)

任务二:理清“游踪”

假设每到一个点就要打一次卡,那么——她一共会发几次朋友圈?朋友圈要配上什么样的文字?请仿照示例,写一写。

1987年3月上旬,各拉丹冬,我终于见到你了!!

理由:1987年3月上旬,我随电影摄制组走向各拉丹冬,就近安营扎寨。(第1段)

1.1987年3月上旬,我随电影摄制组走向各拉丹冬,就近安营扎寨。(第1段)

2.在各拉丹冬以东几公里有牛粪可捡的草坝子上,我们搭起牛毛帐篷。(第3段)

3.我们把车停在冰河上,踏进这块鲜有人迹的冰雪世界,在坚冰丛莽间的

一个砾石堆上竖起三脚架。(第4段)

4.慢慢从砾石堆上下来,慢慢沿冰河接近冰山。(第5段)

5.置身于冰窟,远比想象的要温暖(第10段)

6.第二天,仍随大部队进入冰塔林。(第12段)

7.见我再也没有力气返回,杰巴他们开着车过来,接我过这一段冰河。

(第13段)

驶向各拉丹冬

↓

在草坝上安营

↓

接近冰山、冰塔林

↓

置身冰窟

↓

再入冰河

同学们发现了吗,我们该怎么找游踪?

表游踪的句子通常出现在段落的第一句;游踪中通常会包含时间或地点。

移步换景

在旅行结束之际,总结性的发一段朋友圈文字,简单记录这一趟各拉丹冬之行的行程。请你根据这篇游记的内容,拟写一段200字以内的文字。

1987年3月上旬,我随电影摄制组走向各拉丹冬,我们的车子驶过冰河,直接进到山脚冰塔林中。我们在各拉丹冬以东几公里处的草坝子上搭起了帐篷,远处便是白色金字塔状的各拉丹冬雪峰。我们慢慢沿着冰河接近冰山,穿梭在冰塔林里。后来我因身体受伤而只能蜷卧在最近的一座冰山脚下,置身于冰窟。第二天我仍随大部队进入冰塔林,终于过了冰河,在冰河的砾石堆里寻找古人类生活过的痕迹,最后因没了力气而被车子接回。

任务三:关注“所见”

马丽华想选择某处景色拍一张照片发“朋友圈”,你觉得她会把镜头对准哪里?假如你是马丽华,你会为这张照片配一段怎样文字说明。请仿照下面的示例,整合课文中的相关信息,写一写。

各拉丹冬主峰:各拉丹冬为唐古拉山脉最高的一组雪山群,藏语意为“高高尖尖之山峰”,主峰海拔6621米,是长江的源头。各拉丹冬地质构造复杂,冰川活动频繁,地形条件恶劣。抬望眼去,气势磅礴的密云来去匆匆,形如白色金字塔的各拉丹冬主峰在云遮雾障中,静静地伫立在浩浩苍苍的天地之间。

任务二:关注“所见”

马丽华想选择某处景色拍一张照片发“朋友圈”,你觉得她会把镜头对准哪里?假如你是马丽华,你会为这张照片配一段怎样文字说明。请仿照下面的示例,整合课文中的相关信息,写一写。

冰塔林:这是长江奇观之一。冰塔林是一种罕见的珍稀的景观,是大自然慢慢精雕细刻的作品。冰川各部分因运动速度或者温度不同导致冰体密度不同,在冰川表面造成一些裂缝和裂隙,这些纵横相间的裂隙将冰川分割成一个个冰块,在特定的气候条件下(如风、太阳辐射等),裂缝处冰层融化较快,慢慢形成一个个耸立的冰塔。看上去,有晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河、屏风般的冰山、巨大的冰谷、狭小的冰洞,还有许多冰的庄园和冰的院落,这一切构成了自成天地的冰塔林。

任务三:关注“所见”

马丽华想选择某处景色拍一张照片发“朋友圈”,你觉得她会把镜头对准哪里?假如你是马丽华,你会为这张照片配一段怎样文字说明。请仿照下面的示例,整合课文中的相关信息,写一写。

冰窟:看上去就像琼瑶仙境,阳光照耀下,静穆而晶莹,自然力把冰体雕刻成了最漂亮的这番模样。看,挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。太阳偶一露面,这冰世界便熠熠烁烁。

任务三:关注“所见”

马丽华想选择某处景色拍一张照片发“朋友圈”,你觉得她会把镜头对准哪里?假如你是马丽华,你会为这张照片配一段怎样文字说明。请仿照下面的示例,整合课文中的相关信息,写一写。

冰窟:看上去就像琼瑶仙境,阳光照耀下,静穆而晶莹,自然力把冰体雕刻成了最漂亮的这番模样。看,挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。太阳偶一露面,这冰世界便熠熠烁烁。

任务三:关注“所见”

马丽华想选择某处景色拍一张照片发“朋友圈”,你觉得她会把镜头对准哪里?假如你是马丽华,你会为这张照片配一段怎样文字说明。请仿照下面的示例,整合课文中的相关信息,写一写。

人与自然:杰巴、安托、开大车的大胡子师傅,头戴狐皮帽,身裹羊皮袍,肩扛比人身还长的大冰凌,蠕动在巨大的冰谷里,一列小小的身影。远方白色金字塔的各拉丹冬统领着我们的冰雪劲旅,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

任务三:关注“所见”

当各拉丹冬的奇丽壮景无法用相机静态的镜头定格的时候,作者却用文字来再现了它们。请在文中用红色笔划出这样的句子,并思考这些句子的作用。

①描写声音:有风的呼啸声、坚冰之下的流水声、人的对话声……

②各种声音的出现以动衬静,反衬出各拉丹冬的静谧

小贴士:当无法用静态镜头定格景色时,说明用实写已无法再现景物神韵,此时需要加入作者的联想和想象,做到虚实结合。

(原句)

远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍。这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着

它的无所不能的创造力。(第5段)

(改句)

远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍。这一派奇美令人眩晕,沉醉其中。

只有实写,没有虚写,显得单调

不能表达出作者对大自然

神奇创造力的惊叹与敬畏

使大自然缺少了那一份神韵

不能将读者的思绪引向渺远的时空

虚实结合,可以丰富文章的内容,增添景物的神韵,延伸读者的思绪,更好地感受作者的所思所想。

风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息。(第10段)

“一刻不停”“呼啸”实写风,写出了冰窟中风的强劲

这里虚写,“自…以来…就…”

在游记中,当实写无法展示景物的神韵的时候,可以展开想象和联想,当虚实结合后,笔触宕开,将读者的思绪引向时间的远处或思考的深处。虚实相生,不仅让我们读到“所见”,也让我们读到“见者”。这种主客融合给游记带来深度和厚度的美。

任务三:讲述经历

马丽华在各拉丹冬雪域中实际的旅行情况如何?请结合之前内容,帮作者把这趟各拉丹冬之行的个人经历整合成一段400字左右的文字,以备发到“朋友圈”。

(要求:尽量引用原文,可适当加上关联词或过渡语。)

到草坝子上安营扎寨之后,我的各种倒霉迹象接踵而至:手背生起冻疮,肩背脖颈疼痛得不敢活动,连夜高烧,不思饮食……活动时只能以极轻极慢动作进行,犹如霹雳舞的“太空步”。更糟糕的是,我在冰河上拍照的时候,不小心脚下一滑,分外利落地一屁股坐在冰河上,裂骨之痛随之袭来。娇贵而无用的尾椎骨已经折断,连带腰椎也错了位。后来,因为高海拔,头痛,恶心,双脚绵软,呼吸困难-典型的缺氧反应袭来,外加新伤剧痛,索性哪儿都不去了,一个人蜷卧在最近的这座冰山脚下。

任务三:讲述经历

马丽华在各拉丹冬雪域中实际的旅行情况如何?请结合之前内容,帮作者把这趟各拉丹冬之行的个人经历整合成一段400字左右的文字,以备发到“朋友圈”。

(要求:尽量引用原文,可适当加上关联词或过渡语。)

第二天,我仍随大部队进入冰塔林。在滑极了的冰河上一点点挪动,时而也需爬行,在有坡度的地方,就翻身滚将起来,终于过了冰河,我便半卧在砾石堆上仔细寻找起来,看有没有贝壳、植物之类化石,或者古人类生活过的痕迹,可是很遗憾,没有。而我似乎已经衰竭,心想碰巧哪一口气上不来,就长眠于此吧。后来,见我再也没有力气返回了,杰巴他们开着车过来,接我过这一段冰河。我不甘心在车里闷坐,又挣扎着去了那座冰河中间的砾石堆。

阅读游记,在欣赏景物的同时,也要读出作者的思考与感悟,从外部世界读出观景主体内部的精神世界。

——《游记:内在和外在的旅程》

任务三:感知“所感”

再次默读课文,用“波浪线”标记作者旅行感受的句子。

身体状况

内心感受

尚属正常

感叹雪山的神秘

再次默读课文,用“波浪线”标记作者旅行感受的句子,完成下面的表格。

身体状况

内心感受

尚属正常

感叹雪山的神秘

高原反应,发烧头疼

担心影响心态,感叹自然的伟大

摔伤、恶心、呼吸困难

凄凉、无奈

我要死了

感到温暖,思绪飞扬,被自然震撼

似乎已经衰竭,没力气,挣扎

想象长江的故事

看着这个表格,你发现了什么?

正向

正向

正向

悖反

悖反

悖反,在这里指身体状况越差,几乎要面临死亡,反而感到温暖,被自然所震撼。

悖反在本文的表达效果:

首先,作者的身体状况构成了一条内在的线索;其次,可以使读者在阅读“所见”的同时,也读到“见者”,体会到她身上的乐观与坚强,阅读感受更亲切、真实可信;再者,从侧面写出了各拉丹冬自然环境的艰险,突出了本文“所至”与“所见”的独特性;最后,含蓄地表达了人类在自然面前的渺小与脆弱以及对大自然的敬畏。

由此,我们可以感受到,本文一个很明显的特色:把对景物的描写与身体状况、内心体验、邈远思绪融为一体。

任务三:讲述经历

马丽华在各拉丹冬雪域中实际的旅行情况如何?请结合之前内容,帮作者把这趟各拉丹冬之行的个人经历整合成一段400字左右的文字,以备发到“朋友圈”。

(要求:尽量引用原文,可适当加上关联词或过渡语。)

知识卡片

游记中,写景和叙事同步展开,一切的景,因有了人的参与,才称其为“景”。一个优秀的作家在写游记的时候,一定不会忘了自己,他定会动用多种感官体验、多种表达方式来抒写个人化的旅游体验。所以,我们读游记,要关注的不仅是景,还有人-人的经历,人的感受,人的思考,这些才是游记的灵魂。

任务三:回复留言

我们替作者连发了几条朋友圈”,一条是“旅游路线”,一条是“奇美之景”,还有一条是“悲惨遭遇”。很快就有人留言了。她的母亲说:“何苦呢?”闺蜜说:“算了吧!”请你结合作者在各拉丹冬之行中的心理和感受,替她写一段回复。

任务三:回复留言

刚才我们替作者连发了三条“朋友圈”,一条是“旅游路线”,一条是“奇美之景”,还有一条是“悲惨遭遇”。很快就有人留言了。她的母亲说:“何苦呢?”闺蜜说:“算了吧!”请你结合作者在各拉丹冬之行中的心理和感受,替她写一段回复。

亲爱的闺蜜

,谢谢你的提醒!当一个人旅行到奇绝的境地时,才能听到自己的声音。旅行让我明白,这世界比想象中广阔。有人说,身体和心灵,总得有一个在路上。如果有一个地方,能让我的身体和心灵都在路上,能让我发现一种久违的感动,那么,我想我愿意为之赴汤蹈火,在所不惜

资料助读

马丽华自一九七六年进藏,23岁的她受到到当时许多大学生去西藏插队落户的影响,“被一种很单纯的热情、理想、信念所鼓舞”而入藏工作。她原打算去当小学教师,由于她能写诗、善作文,于是被留在西藏自治区组织部工作。写作此文时,她正随《万里藏北》纪录片摄制组在各拉丹冬拍摄。在此后的十年里,她写下了一系列以西藏为题材的作品,其中《藏北游历》《西行阿里》《灵魂像风》《藏东红山脉》的采写,时间跨度二三十年,对这片世界高地有代表性的几个地区的自然和文化风光做了既广且深的展示。这四部长篇纪实亦被视为中国文学人类学的开山之作。马丽华曾说:“藏北对我来说不仅是一个地理概念,而是我寻找灵魂的故乡。”

她也曾说过,自己是”苦难至上主义者“,缺乏苦难,人生将剥落全部光彩。要是有一百次机会让她选择,第一百零一次,她还是会选择苦难。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读