第18课 科技文化成就 课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 第18课 科技文化成就 课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-28 10:51:49 | ||

图片预览

文档简介

温故知新:(5min)

1、1971年,第26届联合国大会恢复中国在联合国合法席位。

2、1972年,美国总统尼克松访华,签署《联合公报》,中美关系开始走向正常化。

3、1972年,日本首相田中角荣访华,中日正式建交。

4、1979年,中美正式建交。

5、改革开放后,我国形成全方位、多层次、立体化的外交布局 。

第18课

科技文化成就

第六单元 科技文化与社会生活

原子弹

氢弹

导弹

人造地球卫星

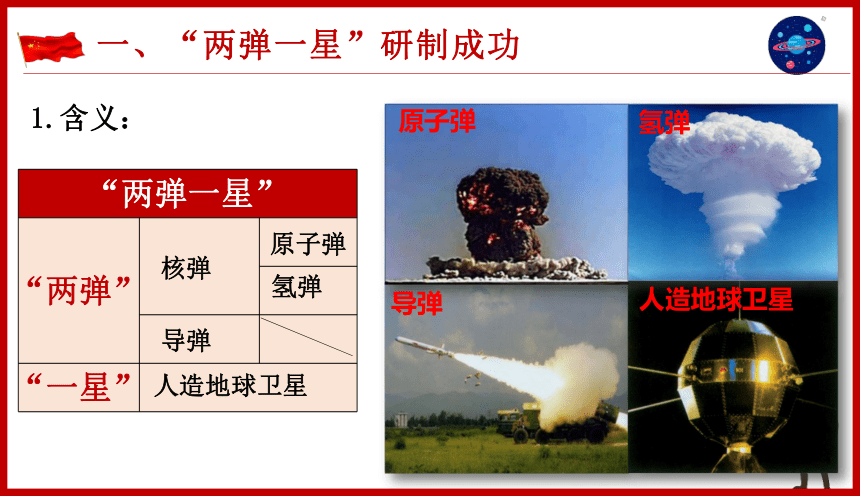

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}“两弹一星”

“两弹”

“一星”

核弹

氢弹

原子弹

导弹

人造地球卫星

一、“两弹一星”研制成功

1.含义:

03

02

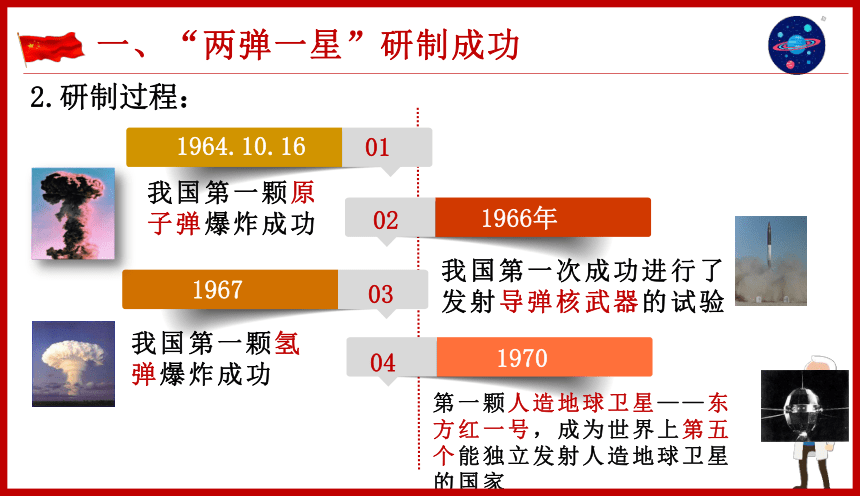

1964.10.16

1967

1966年

我国第一颗原子弹爆炸成功

我国第一次成功进行了发射导弹核武器的试验

我国第一颗氢弹爆炸成功

04

1970

第一颗人造地球卫星——东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家

01

一、“两弹一星”研制成功

2.研制过程:

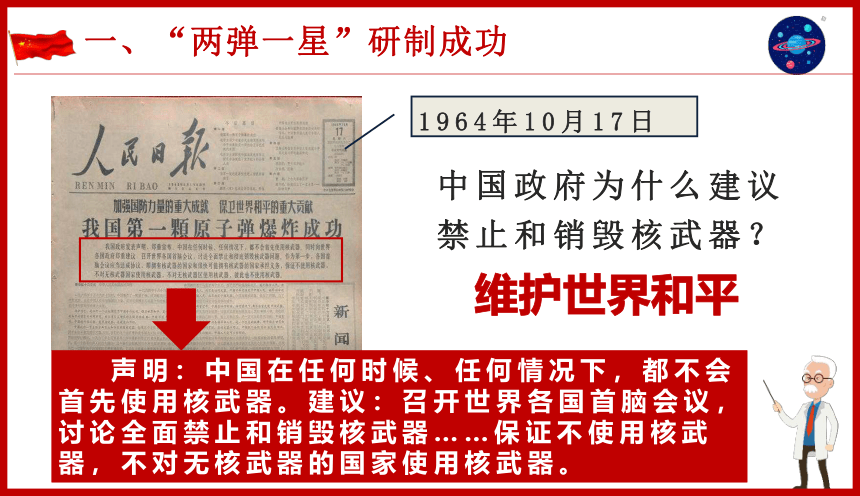

声明:中国在任何时候、任何情况下,都不会首先使用核武器。建议:召开世界各国首脑会议,讨论全面禁止和销毁核武器……保证不使用核武器,不对无核武器的国家使用核武器。

1964年10月17日

中国政府为什么建议禁止和销毁核武器?

一、“两弹一星”研制成功

维护世界和平

一、“两弹一星”研制成功

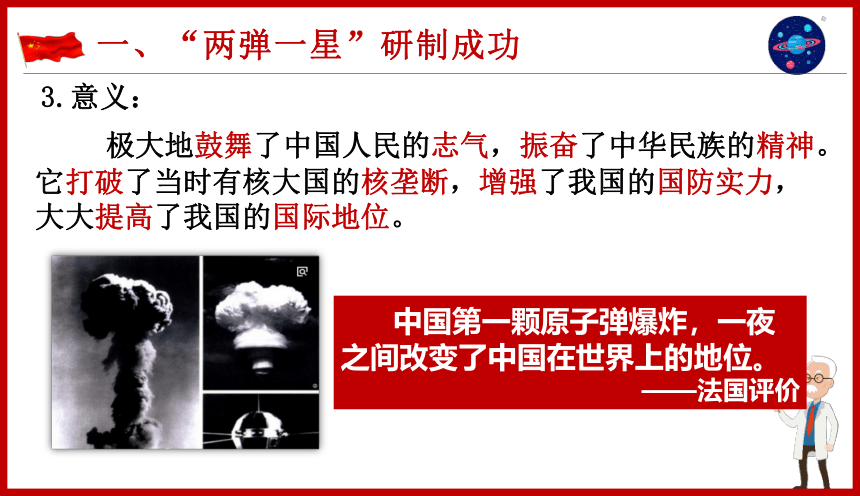

3.意义:

极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神。它打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。

中国第一颗原子弹爆炸,一夜之间改变了中国在世界上的地位。

——法国评价

我们如今已经比过去强,以后还要比如今强,不但要有更多的飞机和大炮,而且还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。

——毛泽东《论十大关系》

如果60年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个国家兴旺发达的标志。

——邓小平

材料研读:我国为什么要下定决心发展“两弹一星”?

新中国成立以后,美国敌视中国、想要扼杀新生的人民政权;

20世纪60年代,中苏关系急剧恶化,中国面临非常恶劣的国际环境;

为了打破美苏两个大国对核技术和空间技术的垄断,积极发展高新科技、以巩固国防,维护中国的安全,为社会主义建设创造个安定的环境,我国决心发展“两弹一星”。

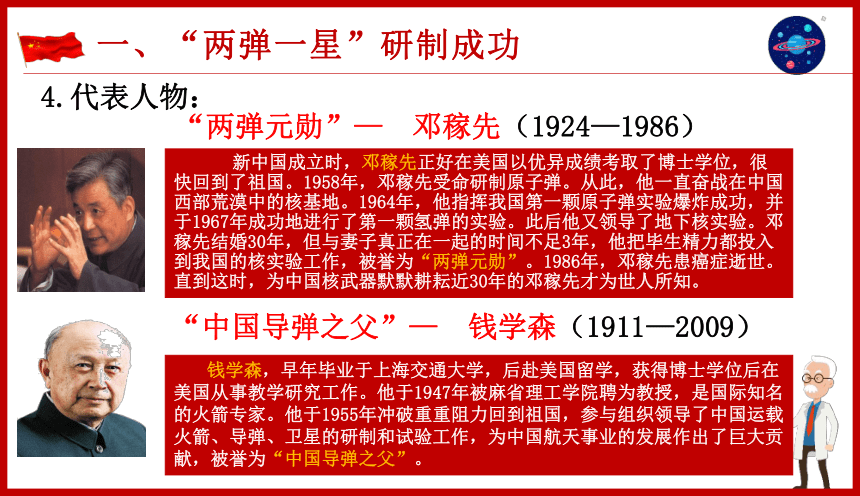

新中国成立时,邓稼先正好在美国以优异成绩考取了博士学位,很快回到了祖国。1958年,邓稼先受命研制原子弹。从此,他一直奋战在中国西部荒漠中的核基地。1964年,他指挥我国第一颗原子弹实验爆炸成功,并于1967年成功地进行了第一颗氢弹的实验。此后他又领导了地下核实验。邓稼先结婚30年,但与妻子真正在一起的时间不足3年,他把毕生精力都投入到我国的核实验工作,被誉为“两弹元勋”。1986年,邓稼先患癌症逝世。直到这时,为中国核武器默默耕耘近30年的邓稼先才为世人所知。

“中国导弹之父”— 钱学森(1911—2009)

钱学森,早年毕业于上海交通大学,后赴美国留学,获得博士学位后在美国从事教学研究工作。他于1947年被麻省理工学院聘为教授,是国际知名的火箭专家。他于1955年冲破重重阻力回到祖国,参与组织领导了中国运载火箭、导弹、卫星的研制和试验工作,为中国航天事业的发展作出了巨大贡献,被誉为“中国导弹之父”。

一、“两弹一星”研制成功

“两弹元勋”— 邓稼先(1924—1986)

4.代表人物:

一、“两弹一星”研制成功

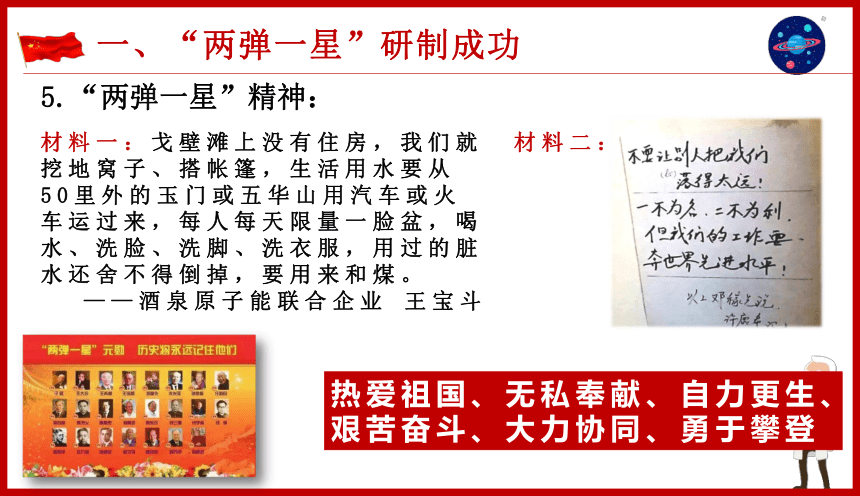

5.“两弹一星”精神:

材料一:戈壁滩上没有住房,我们就挖地窝子、搭帐篷,生活用水要从50里外的玉门或五华山用汽车或火车运过来,每人每天限量一脸盆,喝水、洗脸、洗脚、洗衣服,用过的脏水还舍不得倒掉,要用来和煤。

——酒泉原子能联合企业 王宝斗

材料二:

热爱祖国、无私奉献、自力更生、艰苦奋斗、大力协同、勇于攀登

重点科技攻关计划、火炬计划、星火计划……

1997年我国制订了国家重点基础研究发展计划,即“973计划”,围绕农业、能源、信息、资源环境、人口与健康、材料、综合交叉与重要科学前沿等领域展开研究。

863计划

1986年,根据王淦昌、王大珩、杨嘉墀、陈芳允四位老科学家建议下,我国制定了国家高技术研究发展计划,并且因为四位科学家的建议和邓小平的批示都是在1986年3月而得名“863计划”。

以你之名

强我之国

相关史事

973计划

科教兴国

神州一号

神州五号

杨利伟

神州七号

翟志刚

神州十一号

无人飞船

载人飞船

太空行走

空间对接

1999年

2003年

2008年

2016年

二、载人航天工程

20世纪90年代,开始实施载人航天工程。

NO.3

天宫遨游、蛟龙探海、天眼探空、悟空探秘、北斗腾空、墨子传信、神威超算、大飞机一飞冲天!随着创新驱动发展战略的大力实施,中国科技正经历前所未有的黄金时期,让世界目光再次聚焦耀眼的“东方奇迹”。

课后活动

1.概况:20世纪70年代,袁隆平成功培育出籼型杂交水稻

三、杂交水稻

2.影响:为解决我国的吃饭问题和保障我国的粮食安全作出了巨大贡献,对解决世界性饥饿问题也有重要贡献。

中国农民说: 吃饭靠两平, 一是邓小平,二是袁隆平。?

袁隆平

改革开放中家庭联产承包责任制(国家政策)

成功培育出籼型杂交水稻(科学技术)

3. 杂交水稻走向世界

三、杂交水稻

1979年5月,美国圆环种子公司总经理威尔其访华时,我方送给他1.5千克杂交稻种……1980年,威尔其来华与中方正式签订了中国杂交水稻的技术转让合同。这是我国农业第一个对外技术转让合同。袁隆平等人也应邀赴美国进行技术指导。

——人教版历史八年级下册P94

袁隆平获得国家最高科学技术奖

袁隆平获得国际农业最高奖——世界粮食奖

袁隆平 颁奖词

他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴( chóu ),淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。喜看稻菽( shū)千重浪,最是风流袁隆平。

三、杂交水稻

疟疾(Malaria)经按蚊叮咬而感染疟原虫所引起的虫媒传染病。据统计约有20亿人口生活在流行区,主要集中在非洲、东南亚和中、南美洲的一些国家。其死亡率极高。

四、青蒿素

屠呦呦在20世纪70年代初发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素,开创了治疗疟疾的新方法。

由于对人类生命健康事业作出了巨大贡献,屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。

青蒿素是传统中医药送给世界人民的礼物,对防治疟疾等传染性疾病、维护世界人民健康具有重要意义。青蒿素的发现是集体发掘中药的成功范例,由此获奖是中国科学事业、中医中药走向世界的一个荣誉。

——屠呦呦2015年诺贝尔生理学或医学奖的获奖感言

四、青蒿素

合作探究

建国以来,科技文化建设的启示

1.科学技术是第一生产力;

2.坚持“科教兴国,人才强国”战略;

3.重视科技教育,培养人才。

建国以来,科技文化能取得瞩目成绩的原因

1.社会主义制度的建立,为科技提供政治保障;

2.党和政府重视科技;

3.广大科技工作者的辛勤劳动;

4.世界科技发展进步的影响……

1956年,毛泽东提出

艺术问题上“百花齐放”

学术问题上“百家争鸣”

毛主席题词

文学领域出现繁荣景象

五、文化事业的发展

改革开放前:

(1)方针:“双百”方针

“双百”方针

五、文化事业的发展

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}时间

1956—1978年

1978年以后

类别

长篇小说

话剧

舞剧

电影

报告文学

电视剧

风格

《红岩》

《青春之歌》

《茶馆》

《东方红》

《英雄儿女》

《林则徐》

《平凡的世界》

《哥德巴赫猜想》

《大决战》

《丝路花雨》

《西游记》

《红楼梦》等

多样化的体裁与表现手法,生动描绘人民革命斗争和社会主义建设时期的新风貌

作品形式多样,题材广泛,反映了改革开放的时代风貌。

改革开放前:

(2)成果:文学、戏剧、电影、音乐等领域硕果累累

五、文化事业的发展

《蛙》为中国当代作家莫言重要作品,出版于2009年,《蛙》以新中国近60年波澜起伏的农村生育史为背景,讲述了从事妇产科工作50多年的乡村女医生姑姑的人生经历,也反映出中国计划生育的艰难历程。该书秉承了作者乡土文学的一贯风格,以细腻的笔触、朴实的文字落脚于中国社会的一隅。

2011年莫言凭借作品《蛙》获得茅盾文学奖,2012年获得诺贝尔文学奖。

2.中共十一届三中全会后,文化事业进一步发展

站立在960万平方公里的广袤土地上,吸吮着中华民族漫长奋斗积累的文化养分,拥有13亿中国人民聚合的磅礴之力,我们走自己的路,具有无比广阔的舞台,具有无比深厚的历史底蕴,具有无比强大的前进定力,中国人民应该有这个信心,每一个中国人都应该有这个信心。我们说要坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信,说到底是要坚定文化自信。文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。

——习近平《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》

材料研读:结合所学知识,谈一谈你对文化自信的理解和认识。

对中国特色社会主义文化的自信。中国特色社会主义植根于中华文化沃土、反映中国人民意愿、适应中国和时代发展要求;

对中国传统文化的自信。优秀传统文化是中华民族的根和魂,是文化自信的重要来源;

对中国文化发展前景的自信。中华文化向世界展现了独特的哲思,为人类整体性问题提供了中国智慧。

巩固提升

1.邓小平认为:“这些东西(原子弹、氢弹等)反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。”为“这些东西”献身的科学家代表有( )

A.屠呦呦 B.袁隆平 C.邓稼先 D.王进喜

2.培育“籼型杂交水稻”,被授予新中国成立以来第一个特等发明奖的是( )

A.钱学森 B.邓稼先 C.屠呦呦 D.袁隆平

3.2019年1月21日,我国在酒泉卫星发射中心用长征十一号运载火箭,成功将“吉林一号”搭载的三颗卫星送人预定轨道。1970 年我国成功发射了第一颗人造地球卫星( )

A.长征一号 B.东方红一号 C.神舟一号 D.神州五号

C

D

B

巩固提升

4.“萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。”这句颁奖词称赞的是下列哪一人物?( )

A.袁隆平 B.屠呦呦 C.邓稼先 D.钱学森

5.“它打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。”这里的“它”是指( )

A.“两弹一星”的成功 B.神舟一号试验成功

C.航天员的漫步太空 D.青蒿素的研制成功

6.20世纪80年代中期,为跟踪世界战略性高科技发展方向,抢占科学技术前沿目标,集中精干力量,突破并掌握一批关键技术,缩小同世界先进水平的差距,我国政府提出了( )

A.“科教兴国”战略 B.改革开放政策 C.“863计划” D.“七五”计划

B

A

C

课堂小结

一项生物工程技术成就:籼型杂交水稻培育成功

一项医学技术成就:屠呦呦研制青蒿素

两大美誉:袁隆平“杂交水稻之父”、屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖

三大国防技术成就:核弹、导弹、人造地球卫星

四位科学家:邓稼先、钱学森、袁隆平、屠呦呦

“双百”方针:“百花齐放”“百家争鸣”

一种精神:“两弹一星”精神

借图启思:

课后作业

1、完成第18课的习题;

2、背诵P70页科技成就和文化成就;

3、完成第19课知识导航。

1、1971年,第26届联合国大会恢复中国在联合国合法席位。

2、1972年,美国总统尼克松访华,签署《联合公报》,中美关系开始走向正常化。

3、1972年,日本首相田中角荣访华,中日正式建交。

4、1979年,中美正式建交。

5、改革开放后,我国形成全方位、多层次、立体化的外交布局 。

第18课

科技文化成就

第六单元 科技文化与社会生活

原子弹

氢弹

导弹

人造地球卫星

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}“两弹一星”

“两弹”

“一星”

核弹

氢弹

原子弹

导弹

人造地球卫星

一、“两弹一星”研制成功

1.含义:

03

02

1964.10.16

1967

1966年

我国第一颗原子弹爆炸成功

我国第一次成功进行了发射导弹核武器的试验

我国第一颗氢弹爆炸成功

04

1970

第一颗人造地球卫星——东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家

01

一、“两弹一星”研制成功

2.研制过程:

声明:中国在任何时候、任何情况下,都不会首先使用核武器。建议:召开世界各国首脑会议,讨论全面禁止和销毁核武器……保证不使用核武器,不对无核武器的国家使用核武器。

1964年10月17日

中国政府为什么建议禁止和销毁核武器?

一、“两弹一星”研制成功

维护世界和平

一、“两弹一星”研制成功

3.意义:

极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神。它打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。

中国第一颗原子弹爆炸,一夜之间改变了中国在世界上的地位。

——法国评价

我们如今已经比过去强,以后还要比如今强,不但要有更多的飞机和大炮,而且还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。

——毛泽东《论十大关系》

如果60年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个国家兴旺发达的标志。

——邓小平

材料研读:我国为什么要下定决心发展“两弹一星”?

新中国成立以后,美国敌视中国、想要扼杀新生的人民政权;

20世纪60年代,中苏关系急剧恶化,中国面临非常恶劣的国际环境;

为了打破美苏两个大国对核技术和空间技术的垄断,积极发展高新科技、以巩固国防,维护中国的安全,为社会主义建设创造个安定的环境,我国决心发展“两弹一星”。

新中国成立时,邓稼先正好在美国以优异成绩考取了博士学位,很快回到了祖国。1958年,邓稼先受命研制原子弹。从此,他一直奋战在中国西部荒漠中的核基地。1964年,他指挥我国第一颗原子弹实验爆炸成功,并于1967年成功地进行了第一颗氢弹的实验。此后他又领导了地下核实验。邓稼先结婚30年,但与妻子真正在一起的时间不足3年,他把毕生精力都投入到我国的核实验工作,被誉为“两弹元勋”。1986年,邓稼先患癌症逝世。直到这时,为中国核武器默默耕耘近30年的邓稼先才为世人所知。

“中国导弹之父”— 钱学森(1911—2009)

钱学森,早年毕业于上海交通大学,后赴美国留学,获得博士学位后在美国从事教学研究工作。他于1947年被麻省理工学院聘为教授,是国际知名的火箭专家。他于1955年冲破重重阻力回到祖国,参与组织领导了中国运载火箭、导弹、卫星的研制和试验工作,为中国航天事业的发展作出了巨大贡献,被誉为“中国导弹之父”。

一、“两弹一星”研制成功

“两弹元勋”— 邓稼先(1924—1986)

4.代表人物:

一、“两弹一星”研制成功

5.“两弹一星”精神:

材料一:戈壁滩上没有住房,我们就挖地窝子、搭帐篷,生活用水要从50里外的玉门或五华山用汽车或火车运过来,每人每天限量一脸盆,喝水、洗脸、洗脚、洗衣服,用过的脏水还舍不得倒掉,要用来和煤。

——酒泉原子能联合企业 王宝斗

材料二:

热爱祖国、无私奉献、自力更生、艰苦奋斗、大力协同、勇于攀登

重点科技攻关计划、火炬计划、星火计划……

1997年我国制订了国家重点基础研究发展计划,即“973计划”,围绕农业、能源、信息、资源环境、人口与健康、材料、综合交叉与重要科学前沿等领域展开研究。

863计划

1986年,根据王淦昌、王大珩、杨嘉墀、陈芳允四位老科学家建议下,我国制定了国家高技术研究发展计划,并且因为四位科学家的建议和邓小平的批示都是在1986年3月而得名“863计划”。

以你之名

强我之国

相关史事

973计划

科教兴国

神州一号

神州五号

杨利伟

神州七号

翟志刚

神州十一号

无人飞船

载人飞船

太空行走

空间对接

1999年

2003年

2008年

2016年

二、载人航天工程

20世纪90年代,开始实施载人航天工程。

NO.3

天宫遨游、蛟龙探海、天眼探空、悟空探秘、北斗腾空、墨子传信、神威超算、大飞机一飞冲天!随着创新驱动发展战略的大力实施,中国科技正经历前所未有的黄金时期,让世界目光再次聚焦耀眼的“东方奇迹”。

课后活动

1.概况:20世纪70年代,袁隆平成功培育出籼型杂交水稻

三、杂交水稻

2.影响:为解决我国的吃饭问题和保障我国的粮食安全作出了巨大贡献,对解决世界性饥饿问题也有重要贡献。

中国农民说: 吃饭靠两平, 一是邓小平,二是袁隆平。?

袁隆平

改革开放中家庭联产承包责任制(国家政策)

成功培育出籼型杂交水稻(科学技术)

3. 杂交水稻走向世界

三、杂交水稻

1979年5月,美国圆环种子公司总经理威尔其访华时,我方送给他1.5千克杂交稻种……1980年,威尔其来华与中方正式签订了中国杂交水稻的技术转让合同。这是我国农业第一个对外技术转让合同。袁隆平等人也应邀赴美国进行技术指导。

——人教版历史八年级下册P94

袁隆平获得国家最高科学技术奖

袁隆平获得国际农业最高奖——世界粮食奖

袁隆平 颁奖词

他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴( chóu ),淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。喜看稻菽( shū)千重浪,最是风流袁隆平。

三、杂交水稻

疟疾(Malaria)经按蚊叮咬而感染疟原虫所引起的虫媒传染病。据统计约有20亿人口生活在流行区,主要集中在非洲、东南亚和中、南美洲的一些国家。其死亡率极高。

四、青蒿素

屠呦呦在20世纪70年代初发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素,开创了治疗疟疾的新方法。

由于对人类生命健康事业作出了巨大贡献,屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。

青蒿素是传统中医药送给世界人民的礼物,对防治疟疾等传染性疾病、维护世界人民健康具有重要意义。青蒿素的发现是集体发掘中药的成功范例,由此获奖是中国科学事业、中医中药走向世界的一个荣誉。

——屠呦呦2015年诺贝尔生理学或医学奖的获奖感言

四、青蒿素

合作探究

建国以来,科技文化建设的启示

1.科学技术是第一生产力;

2.坚持“科教兴国,人才强国”战略;

3.重视科技教育,培养人才。

建国以来,科技文化能取得瞩目成绩的原因

1.社会主义制度的建立,为科技提供政治保障;

2.党和政府重视科技;

3.广大科技工作者的辛勤劳动;

4.世界科技发展进步的影响……

1956年,毛泽东提出

艺术问题上“百花齐放”

学术问题上“百家争鸣”

毛主席题词

文学领域出现繁荣景象

五、文化事业的发展

改革开放前:

(1)方针:“双百”方针

“双百”方针

五、文化事业的发展

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}时间

1956—1978年

1978年以后

类别

长篇小说

话剧

舞剧

电影

报告文学

电视剧

风格

《红岩》

《青春之歌》

《茶馆》

《东方红》

《英雄儿女》

《林则徐》

《平凡的世界》

《哥德巴赫猜想》

《大决战》

《丝路花雨》

《西游记》

《红楼梦》等

多样化的体裁与表现手法,生动描绘人民革命斗争和社会主义建设时期的新风貌

作品形式多样,题材广泛,反映了改革开放的时代风貌。

改革开放前:

(2)成果:文学、戏剧、电影、音乐等领域硕果累累

五、文化事业的发展

《蛙》为中国当代作家莫言重要作品,出版于2009年,《蛙》以新中国近60年波澜起伏的农村生育史为背景,讲述了从事妇产科工作50多年的乡村女医生姑姑的人生经历,也反映出中国计划生育的艰难历程。该书秉承了作者乡土文学的一贯风格,以细腻的笔触、朴实的文字落脚于中国社会的一隅。

2011年莫言凭借作品《蛙》获得茅盾文学奖,2012年获得诺贝尔文学奖。

2.中共十一届三中全会后,文化事业进一步发展

站立在960万平方公里的广袤土地上,吸吮着中华民族漫长奋斗积累的文化养分,拥有13亿中国人民聚合的磅礴之力,我们走自己的路,具有无比广阔的舞台,具有无比深厚的历史底蕴,具有无比强大的前进定力,中国人民应该有这个信心,每一个中国人都应该有这个信心。我们说要坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信,说到底是要坚定文化自信。文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。

——习近平《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》

材料研读:结合所学知识,谈一谈你对文化自信的理解和认识。

对中国特色社会主义文化的自信。中国特色社会主义植根于中华文化沃土、反映中国人民意愿、适应中国和时代发展要求;

对中国传统文化的自信。优秀传统文化是中华民族的根和魂,是文化自信的重要来源;

对中国文化发展前景的自信。中华文化向世界展现了独特的哲思,为人类整体性问题提供了中国智慧。

巩固提升

1.邓小平认为:“这些东西(原子弹、氢弹等)反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。”为“这些东西”献身的科学家代表有( )

A.屠呦呦 B.袁隆平 C.邓稼先 D.王进喜

2.培育“籼型杂交水稻”,被授予新中国成立以来第一个特等发明奖的是( )

A.钱学森 B.邓稼先 C.屠呦呦 D.袁隆平

3.2019年1月21日,我国在酒泉卫星发射中心用长征十一号运载火箭,成功将“吉林一号”搭载的三颗卫星送人预定轨道。1970 年我国成功发射了第一颗人造地球卫星( )

A.长征一号 B.东方红一号 C.神舟一号 D.神州五号

C

D

B

巩固提升

4.“萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。”这句颁奖词称赞的是下列哪一人物?( )

A.袁隆平 B.屠呦呦 C.邓稼先 D.钱学森

5.“它打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。”这里的“它”是指( )

A.“两弹一星”的成功 B.神舟一号试验成功

C.航天员的漫步太空 D.青蒿素的研制成功

6.20世纪80年代中期,为跟踪世界战略性高科技发展方向,抢占科学技术前沿目标,集中精干力量,突破并掌握一批关键技术,缩小同世界先进水平的差距,我国政府提出了( )

A.“科教兴国”战略 B.改革开放政策 C.“863计划” D.“七五”计划

B

A

C

课堂小结

一项生物工程技术成就:籼型杂交水稻培育成功

一项医学技术成就:屠呦呦研制青蒿素

两大美誉:袁隆平“杂交水稻之父”、屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖

三大国防技术成就:核弹、导弹、人造地球卫星

四位科学家:邓稼先、钱学森、袁隆平、屠呦呦

“双百”方针:“百花齐放”“百家争鸣”

一种精神:“两弹一星”精神

借图启思:

课后作业

1、完成第18课的习题;

2、背诵P70页科技成就和文化成就;

3、完成第19课知识导航。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化