北师大版六年级上册数学教案: 圆的认识(一)

文档属性

| 名称 | 北师大版六年级上册数学教案: 圆的认识(一) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 491.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-05-28 06:04:21 | ||

图片预览

文档简介

第1课时 圆的认识(一)

课时目标导航

一、教学内容

认识圆心、半径、直径。(教材第2页和第3页“试一试”)

二、教学目标

1.掌握圆的基本特征及画法,了解圆的各部分名称及字母表示。

2.理解同圆或等圆中直径与半径之间的关系。

3.培养观察与动手操作的能力,提高归纳概括能力。

三、重点难点

重点:掌握圆的基本特征及画法,并能准确表示出圆各部分的名称。

难点:理解同圆或等圆中直径与半径之间的关系。

四、教学准备

教师准备:课件PPT、圆形实物、细绳、教用圆规

学生准备:剪刀、细绳、三角板、圆规、直尺、硬纸板

一、情境引入

师:同学们,观察下图,这些物体有什么特点?

学生集体回答:它们都是圆形。

[教师板书课题:圆的认识(一)]

二、学习新课

1.认识圆。

(课件出示教材第2页问题1情境图)

图1

图2

图3

师:如图1,这些小朋友是怎么站的?在干什么?你对他们这种玩法有什么想法吗?(组织学生分小组交流、讨论)

教师引导学生明确:从公平性上考虑,大家站成一条直线时,由于每人离目标的距离不一样,导致不公平。

师:如图2,如果大家是这样站的,你觉得公平吗?为什么?(学生分小组讨论、交流)

教师引导学生明确:大家站成正方形时,由于每人离目标的距离也不一样,也不公平。

师:以上两种方式都不公平,那怎样才可以公平呢?为了使游戏公平,你能不能帮他们设计出一个公平的方案?(学生分小组讨论、交流)

教师提示:如图3公平。

教师追问:为什么站成圆形就公平了呢?(学生分小组讨论、交流)

学生:大家与小旗的距离都相等就公平了。

师:上面我们接触了三种图形——直线、正方形、圆。其中圆是有点特殊的,你能说说圆与正方形等图形的不同之处吗?举出生活中看到的圆的例子。(学生思考,指名学生回答)

2.画圆。

师:你能动手画出一个圆吗?(学生操作,老师巡视指导)

师:你们都画出来了吗?是怎样画出来的呢?(指名学生回答)

学生反馈,可能有以下几种画法:

画法1:是用手直接画出来的。

画法2:是用圆形卷笔刀画出来的。

画法3:三角尺或直尺上正好有一个圆,是照这个画出来的。

画法4:是用细绳捆着铅笔一起画出来的。

画法5:可以用圆规画。

……

教师对学生画圆的方法进行点评,引导学生总结画圆的方法,并重点介绍以下三种方法:

(方法一)借助实物画圆。把一个圆形物体固定在纸上,用铅笔沿圆形边缘描一周,就画出了一个圆。

(方法二)系绳画圆。将细绳一端固定,另一端系在铅笔上,用铅笔将细线拉直并绕固定点旋转一周,就画出了一个圆。

(方法三)用圆规画圆。

教师规范画圆的步骤:①把圆规两脚分开;

②把带有针尖的脚固定在一点;

③将装有铅笔的脚旋转一周,就画出了一个圆。

(让学生用圆规画圆,并指导不会的学生)

教师归纳:圆是由曲线围成的封闭图形,没有端点。(教师板书)

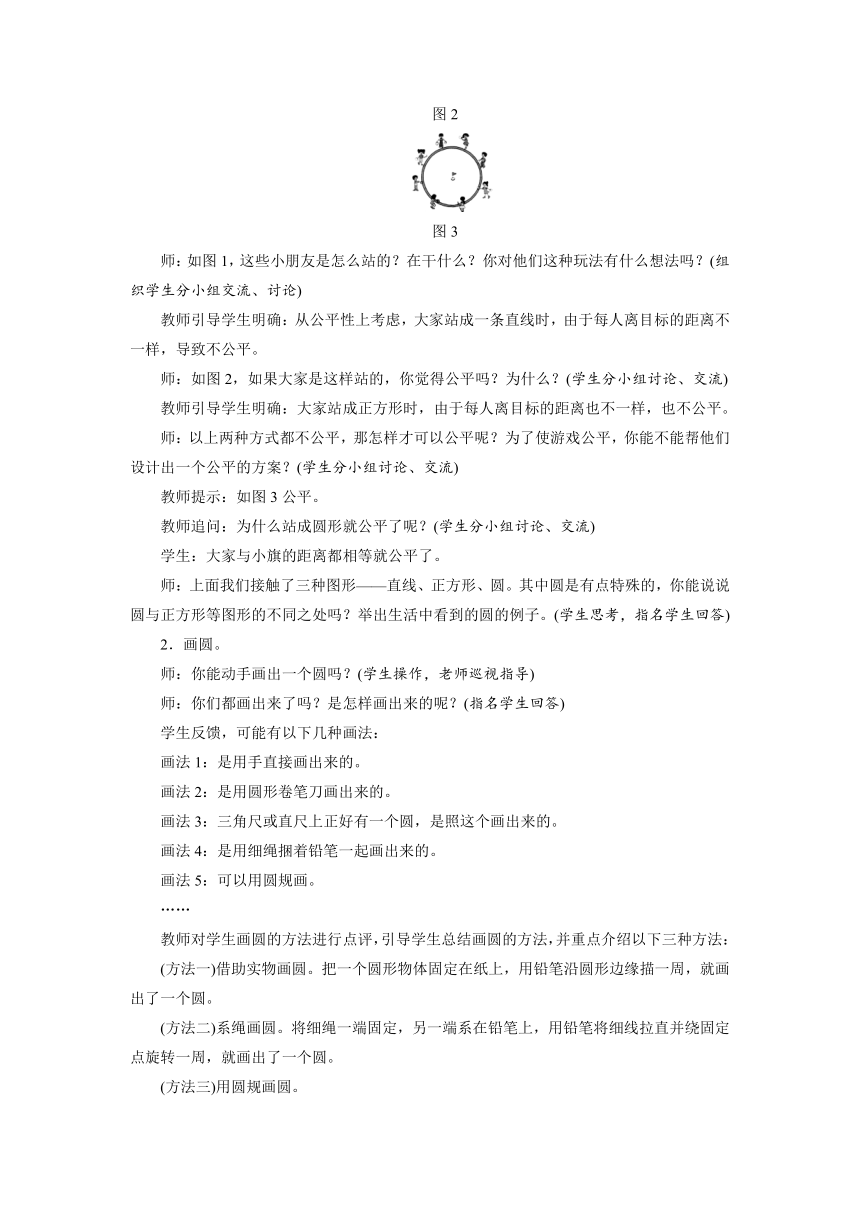

3.认识圆各部分的名称。

(课件出示一个画好的圆)

圆心:圆中间的一点是圆心,一般用字母O表示。

半径:连结圆心和圆上任意一点的线段叫半径,如线段OA是半径,通常用字母r表示。

直径:通过圆心并且两端都在圆上的线段叫直径,如线段BC是直径,通常用字母d表示。

教师边说边用课件出示圆的各部分的位置。

学生观察并认识圆的各部分。教师指名学生在用圆规所画的圆上指认圆心、半径、直径,并用字母标记出来。

4.体会圆的特征。

(1)探究圆的半径、直径、半径与直径之间的关系。

教师在黑板上画一个圆,指名学生画出它的一条半径和一条直径。

师:刚刚我请同学在这个圆上画了一条半径和一条直径,你还能画出多少条不同的半径和直径?这些半径和直径的长度有什么关系?(学生操作并讨论,教师巡视)

教师引导学生明确:①一个圆里的半径有无数条,直径有无数条;②同一个圆内,所有的半径都相等,所有的直径都相等;③直径的长度是半径的2倍。

(2)探究圆的大小、位置与什么有关系。

(课件出示教材第2页最下面的图,组织学生观察,并动手画出类似的两组圆)

教师提示:①以同一点为圆心,画出两个半径不相等的圆。

②以不同的点为圆心,画出三个大小相等的圆。

师:观察这两组图,你发现了什么?(组织学生分组讨论)

学生讨论后汇报:

①第一组两个圆的半径不同,画出的圆的大小也不同;第二组的三个圆的半径相同,画出的圆的大小也相同。(教师归纳并板书:半径决定圆的大小)

②第一组以同一点为圆心的两个圆的位置相同,第二组以不同的点为圆心的三个圆的位置不同。(教师归纳并板书:圆心决定圆的位置)

5.探究车轮为什么要做成圆形。

(课件出示教材第3页“试一试”)

师:车轮为什么都是圆的呢?(组织学生讨论,指名学生说一说)

组织学生开展操作活动:

①分别用纸板做成教材第3页最上面的3个图形。

②分别将这些图形沿一条直线滚一滚,想办法描出滚动过程中A点留下的痕迹。

③课件出示学生绘制的痕迹。

师:从绘制的痕迹你看出了什么?车轮为什么要制成圆形呢?(组织学生交流、讨论,指名学生回答,集体订正)

教师小结:

圆形车轮的车轴到地面的距离就是圆的半径,同一个圆的半径是相等的,所以车轮运动起来就很平稳。而正方形、椭圆边上的点到中心的距离不相等,所以车轮滚动起来不平稳。

三、巩固反馈

完成教材第3~4页“练一练”第1~7题。(学生独立完成,集体订正)

第1题:同圆的半径都是相等的。当人们围成圆形时,表演者就处于圆心的位置,那么每个人与表演者的距离就是相等的,可以让每个人看得都很清楚。

第2题:略(指名学生板演)

第3题:4

dm 2.5

m 1.2

cm 3.6

dm

4.16

m

第4题:骑上这样的自行车会上下颠簸。因为车轴心到地面的高度随车轮转动而不断变化。(即轴心到车轮边各点的线段长短不一)

第5题:左图:4

cm 8

cm

中图:3

cm 6

cm

右图:4

cm 2

cm

第6题:(答案不唯一)细绳法 实物画圆法

第7题:圆形井盖的边缘到圆心的距离处处相等,无论井盖怎样旋转也不会掉到井中,水滴落到水里形成涟漪,也就是形成波,波向水面各个方向传播的速度是一样的,所以涟漪是圆的。

四、课堂小结

这节课我们学习了圆的相关知识,你对圆有了哪些认识?有什么收获与感受?

圆的认识(一)

1.圆是由曲线围成的封闭图形,没有端点。

2.圆的圆心、直径、半径通常分别用字母O,d,r表示(如右图)。

3.同圆或等圆中,圆的直径与半径的关系:d=2r或r=。

4.圆有无数条直径和半径。

5.半径决定圆的大小,圆心决定圆的位置。

6.圆上的任意一点到圆的中心点的距离都相等。

1.联系生活实际,建立正确圆的表象。

引导学生思考圆和以前学过的图形的不同点,认识到圆是由一条曲线构成的封闭图形,获取对圆的感性认识。

2.引导学生在活动中不断感悟圆的本质特征。

从学生熟悉的“套圈”游戏入手,引导学生思考哪一种方式比较公平,让学生借助生活经验,初步感受圆的本质特征以及圆与正方形的不同。在画圆的环节,通过学生自主想办法画圆和用圆规画圆,让学生进一步体会“圆是到定点的距离等于定长的点的集合”,使学生对圆形成理性的认识。

3.我的补充:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

备课资料参考

【例题】看图,在括号里填上合适的数。

长方形的长是( )cm,

长方形的宽是( )cm,

长方形的面积是( )cm2。

分析:由图可知,长方形中有两个整圆和一个半圆,长方形的长是两个圆的直径加上一个圆的半径,就是2×6+6÷2=15(cm),长方形的宽是圆的直径,即6cm,所以长方形的面积是15×6=90(cm2)。

解答:15 6 90

解法归纳:在同圆或等圆中,直径长是半径的2倍,半径长是直径的。

追溯古人对圆的认识之路

石器时期的古人没有给我们留下可靠的资料,只能从考古发掘出的石器的形状上发现他们对于圆的一些认识。如山顶洞人的骨针磨得很圆,中间部分是较规则的圆柱。在7000多年前的浙江河姆渡新石器时代出土了4个木筒,上下基本平直,弧度一致,其中有一件两头缠着藤蔑类的圆箍多道,是很规则的圆柱。新石器时代,手工纺纱已经发明,陶纺轮大都是与圆有关的立体形状,如圆柱、圆台、圆饼等。由于纺线的需要,在圆形轮的中间要插一根带钩的细棍,所以纺轮中间都有一个圆孔。从这些出土文物中,我们认识到,古人对于圆的特征已有初步的把握,并在生产与生活中进行了应用。这给我们的教学启示是:对于圆形特征的“元认知”,不是起源于对“几何圆”的认识,而是在圆形物品的制作过程中逐步发现与完善的。从古人对“圆的应用”中我们可以发现,把一些物品的面做成圆形,是应用了圆的某一个或几个方面的特征。把这些圆形物品作为研究对象,可以发现圆区别于其他图形的一些特点。

课时目标导航

一、教学内容

认识圆心、半径、直径。(教材第2页和第3页“试一试”)

二、教学目标

1.掌握圆的基本特征及画法,了解圆的各部分名称及字母表示。

2.理解同圆或等圆中直径与半径之间的关系。

3.培养观察与动手操作的能力,提高归纳概括能力。

三、重点难点

重点:掌握圆的基本特征及画法,并能准确表示出圆各部分的名称。

难点:理解同圆或等圆中直径与半径之间的关系。

四、教学准备

教师准备:课件PPT、圆形实物、细绳、教用圆规

学生准备:剪刀、细绳、三角板、圆规、直尺、硬纸板

一、情境引入

师:同学们,观察下图,这些物体有什么特点?

学生集体回答:它们都是圆形。

[教师板书课题:圆的认识(一)]

二、学习新课

1.认识圆。

(课件出示教材第2页问题1情境图)

图1

图2

图3

师:如图1,这些小朋友是怎么站的?在干什么?你对他们这种玩法有什么想法吗?(组织学生分小组交流、讨论)

教师引导学生明确:从公平性上考虑,大家站成一条直线时,由于每人离目标的距离不一样,导致不公平。

师:如图2,如果大家是这样站的,你觉得公平吗?为什么?(学生分小组讨论、交流)

教师引导学生明确:大家站成正方形时,由于每人离目标的距离也不一样,也不公平。

师:以上两种方式都不公平,那怎样才可以公平呢?为了使游戏公平,你能不能帮他们设计出一个公平的方案?(学生分小组讨论、交流)

教师提示:如图3公平。

教师追问:为什么站成圆形就公平了呢?(学生分小组讨论、交流)

学生:大家与小旗的距离都相等就公平了。

师:上面我们接触了三种图形——直线、正方形、圆。其中圆是有点特殊的,你能说说圆与正方形等图形的不同之处吗?举出生活中看到的圆的例子。(学生思考,指名学生回答)

2.画圆。

师:你能动手画出一个圆吗?(学生操作,老师巡视指导)

师:你们都画出来了吗?是怎样画出来的呢?(指名学生回答)

学生反馈,可能有以下几种画法:

画法1:是用手直接画出来的。

画法2:是用圆形卷笔刀画出来的。

画法3:三角尺或直尺上正好有一个圆,是照这个画出来的。

画法4:是用细绳捆着铅笔一起画出来的。

画法5:可以用圆规画。

……

教师对学生画圆的方法进行点评,引导学生总结画圆的方法,并重点介绍以下三种方法:

(方法一)借助实物画圆。把一个圆形物体固定在纸上,用铅笔沿圆形边缘描一周,就画出了一个圆。

(方法二)系绳画圆。将细绳一端固定,另一端系在铅笔上,用铅笔将细线拉直并绕固定点旋转一周,就画出了一个圆。

(方法三)用圆规画圆。

教师规范画圆的步骤:①把圆规两脚分开;

②把带有针尖的脚固定在一点;

③将装有铅笔的脚旋转一周,就画出了一个圆。

(让学生用圆规画圆,并指导不会的学生)

教师归纳:圆是由曲线围成的封闭图形,没有端点。(教师板书)

3.认识圆各部分的名称。

(课件出示一个画好的圆)

圆心:圆中间的一点是圆心,一般用字母O表示。

半径:连结圆心和圆上任意一点的线段叫半径,如线段OA是半径,通常用字母r表示。

直径:通过圆心并且两端都在圆上的线段叫直径,如线段BC是直径,通常用字母d表示。

教师边说边用课件出示圆的各部分的位置。

学生观察并认识圆的各部分。教师指名学生在用圆规所画的圆上指认圆心、半径、直径,并用字母标记出来。

4.体会圆的特征。

(1)探究圆的半径、直径、半径与直径之间的关系。

教师在黑板上画一个圆,指名学生画出它的一条半径和一条直径。

师:刚刚我请同学在这个圆上画了一条半径和一条直径,你还能画出多少条不同的半径和直径?这些半径和直径的长度有什么关系?(学生操作并讨论,教师巡视)

教师引导学生明确:①一个圆里的半径有无数条,直径有无数条;②同一个圆内,所有的半径都相等,所有的直径都相等;③直径的长度是半径的2倍。

(2)探究圆的大小、位置与什么有关系。

(课件出示教材第2页最下面的图,组织学生观察,并动手画出类似的两组圆)

教师提示:①以同一点为圆心,画出两个半径不相等的圆。

②以不同的点为圆心,画出三个大小相等的圆。

师:观察这两组图,你发现了什么?(组织学生分组讨论)

学生讨论后汇报:

①第一组两个圆的半径不同,画出的圆的大小也不同;第二组的三个圆的半径相同,画出的圆的大小也相同。(教师归纳并板书:半径决定圆的大小)

②第一组以同一点为圆心的两个圆的位置相同,第二组以不同的点为圆心的三个圆的位置不同。(教师归纳并板书:圆心决定圆的位置)

5.探究车轮为什么要做成圆形。

(课件出示教材第3页“试一试”)

师:车轮为什么都是圆的呢?(组织学生讨论,指名学生说一说)

组织学生开展操作活动:

①分别用纸板做成教材第3页最上面的3个图形。

②分别将这些图形沿一条直线滚一滚,想办法描出滚动过程中A点留下的痕迹。

③课件出示学生绘制的痕迹。

师:从绘制的痕迹你看出了什么?车轮为什么要制成圆形呢?(组织学生交流、讨论,指名学生回答,集体订正)

教师小结:

圆形车轮的车轴到地面的距离就是圆的半径,同一个圆的半径是相等的,所以车轮运动起来就很平稳。而正方形、椭圆边上的点到中心的距离不相等,所以车轮滚动起来不平稳。

三、巩固反馈

完成教材第3~4页“练一练”第1~7题。(学生独立完成,集体订正)

第1题:同圆的半径都是相等的。当人们围成圆形时,表演者就处于圆心的位置,那么每个人与表演者的距离就是相等的,可以让每个人看得都很清楚。

第2题:略(指名学生板演)

第3题:4

dm 2.5

m 1.2

cm 3.6

dm

4.16

m

第4题:骑上这样的自行车会上下颠簸。因为车轴心到地面的高度随车轮转动而不断变化。(即轴心到车轮边各点的线段长短不一)

第5题:左图:4

cm 8

cm

中图:3

cm 6

cm

右图:4

cm 2

cm

第6题:(答案不唯一)细绳法 实物画圆法

第7题:圆形井盖的边缘到圆心的距离处处相等,无论井盖怎样旋转也不会掉到井中,水滴落到水里形成涟漪,也就是形成波,波向水面各个方向传播的速度是一样的,所以涟漪是圆的。

四、课堂小结

这节课我们学习了圆的相关知识,你对圆有了哪些认识?有什么收获与感受?

圆的认识(一)

1.圆是由曲线围成的封闭图形,没有端点。

2.圆的圆心、直径、半径通常分别用字母O,d,r表示(如右图)。

3.同圆或等圆中,圆的直径与半径的关系:d=2r或r=。

4.圆有无数条直径和半径。

5.半径决定圆的大小,圆心决定圆的位置。

6.圆上的任意一点到圆的中心点的距离都相等。

1.联系生活实际,建立正确圆的表象。

引导学生思考圆和以前学过的图形的不同点,认识到圆是由一条曲线构成的封闭图形,获取对圆的感性认识。

2.引导学生在活动中不断感悟圆的本质特征。

从学生熟悉的“套圈”游戏入手,引导学生思考哪一种方式比较公平,让学生借助生活经验,初步感受圆的本质特征以及圆与正方形的不同。在画圆的环节,通过学生自主想办法画圆和用圆规画圆,让学生进一步体会“圆是到定点的距离等于定长的点的集合”,使学生对圆形成理性的认识。

3.我的补充:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

备课资料参考

【例题】看图,在括号里填上合适的数。

长方形的长是( )cm,

长方形的宽是( )cm,

长方形的面积是( )cm2。

分析:由图可知,长方形中有两个整圆和一个半圆,长方形的长是两个圆的直径加上一个圆的半径,就是2×6+6÷2=15(cm),长方形的宽是圆的直径,即6cm,所以长方形的面积是15×6=90(cm2)。

解答:15 6 90

解法归纳:在同圆或等圆中,直径长是半径的2倍,半径长是直径的。

追溯古人对圆的认识之路

石器时期的古人没有给我们留下可靠的资料,只能从考古发掘出的石器的形状上发现他们对于圆的一些认识。如山顶洞人的骨针磨得很圆,中间部分是较规则的圆柱。在7000多年前的浙江河姆渡新石器时代出土了4个木筒,上下基本平直,弧度一致,其中有一件两头缠着藤蔑类的圆箍多道,是很规则的圆柱。新石器时代,手工纺纱已经发明,陶纺轮大都是与圆有关的立体形状,如圆柱、圆台、圆饼等。由于纺线的需要,在圆形轮的中间要插一根带钩的细棍,所以纺轮中间都有一个圆孔。从这些出土文物中,我们认识到,古人对于圆的特征已有初步的把握,并在生产与生活中进行了应用。这给我们的教学启示是:对于圆形特征的“元认知”,不是起源于对“几何圆”的认识,而是在圆形物品的制作过程中逐步发现与完善的。从古人对“圆的应用”中我们可以发现,把一些物品的面做成圆形,是应用了圆的某一个或几个方面的特征。把这些圆形物品作为研究对象,可以发现圆区别于其他图形的一些特点。

同课章节目录

- 一 圆

- 1 圆的认识(一)

- 2 圆的认识(二)

- 3 欣赏与设计

- 4 圆的周长

- 5 圆的面积(一)

- 6 圆的面积(二)

- 二 分数的混合运算

- 1 分数的混合运算(一)

- 2 分数的混合运算(二)

- 3 分数的混合运算(三)

- 三 观察物体

- 1 搭积木比赛

- 2 观察的范围

- 3 天安门广场

- 四 百分数

- 1 百分数的认识

- 2 合格率

- 3 营养含量

- 4 这月我当家

- 五 数据处理

- 1 扇形统计图

- 2 统计图的选择

- 3 身高的情况

- 4 身高的变化

- 六 比的认识

- 1 生活中的比

- 2 比的化简

- 3 比的应用

- 数学好玩

- 1 反弹高度

- 2 看图找关系

- 3 比赛场次

- 七 百分数的应用

- 1 百分数的应用(一)

- 2 百分数的应用(二)

- 3 百分数的应用(三)

- 4 百分数的应用(四)