第八单元 20世纪下半叶世界的新变化 基础训练卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 第八单元 20世纪下半叶世界的新变化 基础训练卷(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 107.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-28 07:27:39 | ||

图片预览

文档简介

第八单元

20世纪下半叶世界的新变化

一、单项选择题(每小题3分,共60分)

1.梅森在《冷战》一书中指出,如果把“冷战”时期重新定义为“长时期的和平”,倒是颇为令人耳目一新的。作者对“冷战”重新定义的主要依据是(

)

A.美苏之间军备竞赛螺旋式上升

B.“冷战”时各国无武装冲突

C.第三世界由此崛起

D.新的世界大战得以避免

2.下图反映了20世纪某重大事件,图中两人坐在导弹上,他们代表的国家分别是(

)

A.德国和英国

B.日本和俄国

C.德国和美国

D.美国和苏联

3.北大西洋公约组织成立后,苏联认为“不得不采取迫切的措施,……以保障自身的安全。”为此,1955年苏联联合东欧七国成立了( )

A.华沙条约组织

B.欧洲共同体

C.共产党情报局

D.经济互助委员会

4.人们称美苏冷战是一场没有硝烟的战争。下面是在一次课堂讨论中,同学们对美苏冷战对世界造成的消极影响发表的看法,其中说法最确切的一项是(

)

A.使世界长期陷于战争的动荡之中

B.两强相争使世界长期处于剑拔弩张的紧张状态中

C.维持了世界和平局面

D.虽然制造了不断的局部战争,但是却避免了世界性大战的发生

5.“我非常理解您以及美国人民对于您所称为进攻性武器所感到的忧虑,这的确是一种可怕的武器。您和我都了解,这是一种什么性质的武器。为了尽快地消除这一危及和平事业的冲突,为了给渴望和平的各国人民以保证,苏联政府除了此前已下达的在武器的建筑工地停止施工的命令外,现又下达新命令拆除您所称为进攻性的武器,并将它们包装运回苏联。”对于赫鲁晓夫的这封信,下列说法正确的是(

)

①该信书写于20世纪60年代末

②“进攻性武器”当中包含核武器

③信中的“命令”使当时该地区避免了战争

④这一事件以苏联的妥协而告终

A.①②③④

B.①②③

C.②③④

D.②③

6.“在过去的50年里,欧洲一直存在两个联盟,一个侧重经济领域,一个侧重政治军事领域,……在21世纪两个联盟的主次关系将会发生变化”。导致其“主次关系变化”的主要原因是(

)

A.欧洲经济的衰退

B.经济区域集团化

C.第三次科技革命

D.两极格局瓦解

7.当今世界正处在新旧格局的交替时期,对“交替”的正确认识是(

)

A.由资本主义向社会主义过渡

B.由社会制度的对立向经济竞争过渡

C.由两极格局向多极格局过渡

D.由区域集团向全球化过渡

8.1944年7月,44个国家的代表在美国新罕布什尔州的布雷顿森林召开会议,会议确立了布雷顿森林体系。该体系的基本特征是(

)

A.35美元等于1盎司黄金

B.促进了战后世界经济的恢复和发展

C.美元与黄金挂钩,会员国的货币与美元挂钩

D.美国拥有雄厚的工业实力和最丰厚的黄金储备

9.温家宝总理强调,我们要走一条和一些大国不一样的道路,这条道路就是和平崛起的道路。这是中国在总结人类社会发展史,尤其是近代以来大国兴衰的经验教训时作出的理性选择。以下各国的近现代历史最能为我国和平崛起提供正面经验的是(

)

A.英国成为“日不落”帝国

B.日本在近代跻身世界强国之列

C.二战结束后德国重新崛起

D.20世纪40年代中期以来美国成为世界超级大国

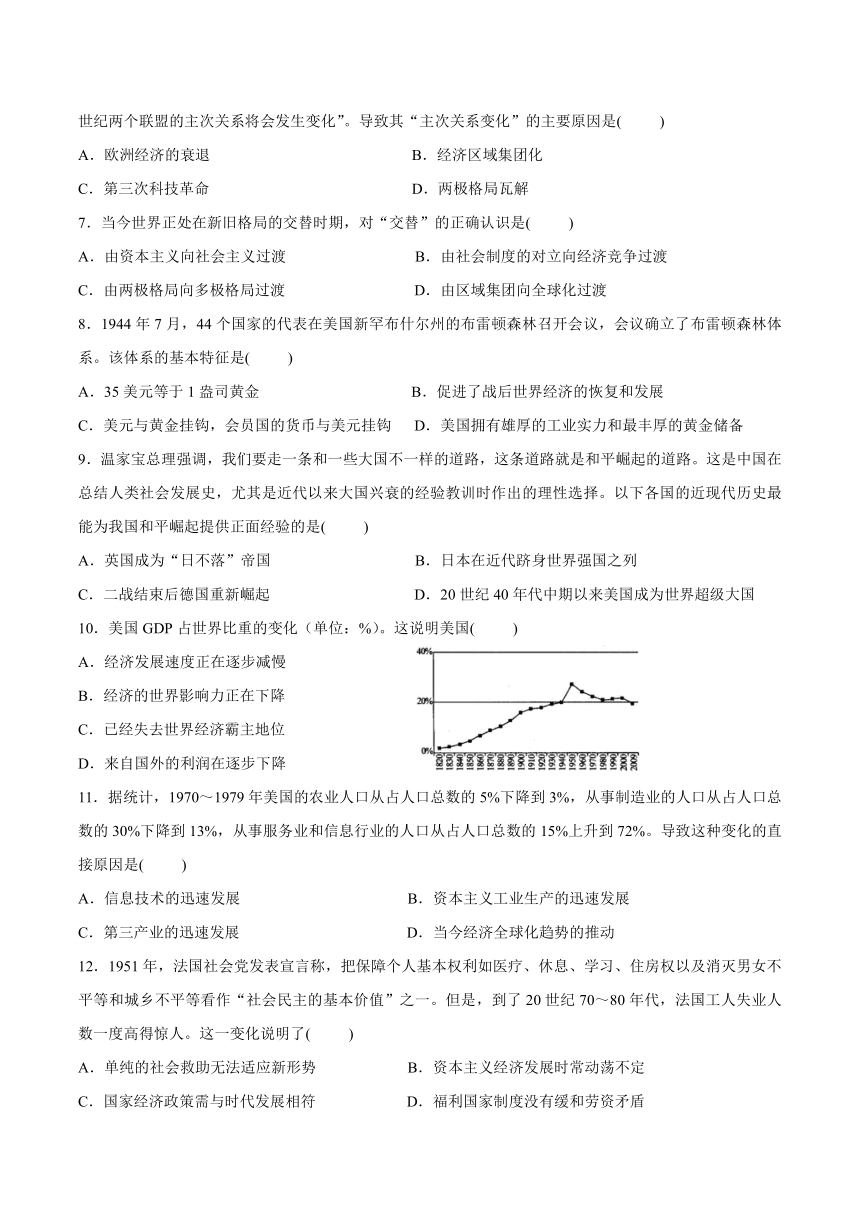

10.美国GDP占世界比重的变化(单位:%)。这说明美国(

)

A.经济发展速度正在逐步减慢

B.经济的世界影响力正在下降

C.已经失去世界经济霸主地位

D.来自国外的利润在逐步下降

11.据统计,1970~1979年美国的农业人口从占人口总数的5%下降到3%,从事制造业的人口从占人口总数的30%下降到13%,从事服务业和信息行业的人口从占人口总数的15%上升到72%。导致这种变化的直接原因是(

)

A.信息技术的迅速发展

B.资本主义工业生产的迅速发展

C.第三产业的迅速发展

D.当今经济全球化趋势的推动

12.1951年,法国社会党发表宣言称,把保障个人基本权利如医疗、休息、学习、住房权以及消灭男女不平等和城乡不平等看作“社会民主的基本价值”之一。但是,到了20世纪70~80年代,法国工人失业人数一度高得惊人。这一变化说明了(

)

A.单纯的社会救助无法适应新形势

B.资本主义经济发展时常动荡不定

C.国家经济政策需与时代发展相符

D.福利国家制度没有缓和劳资矛盾

13.1952年,斯大林提出了“两个平行市场”理论:战后出现了两个平行的也是相互对立、彼此隔绝的世界市场:社会主义国家……不需要从资本主义国家输人商品……资本主义市场日渐减小……资本主义各国间的矛盾会进一步激化。该理论(

)

A.使意识形态二元对立破裂

B.不利于经济全球化发展

C.引发世界经济危机

D.阻断两极世界交往

14.1976~1980年,苏联机器及设备的出口额达889亿卢布,比1961~1965年增长4.5倍以上;进口额约为659亿卢布,比1961~1965年增长约5倍。1981年,机器及设备的出口占苏联全部出口的13.7%,进口占苏联全部进口的30%左右。这反映出(

)

A.苏联体制改革效果较为明显

B.苏联机器及设备生产依赖西方

C.勃列日涅夫重视发展重工业

D.苏联的对外贸易长期存在逆差

15.下表是1951~1970年部分东欧国家国民收入年均增长率(%)

1951~1955年

1956~1960年

1961~1965年

1966~1970年

保加利亚

11.2

9.6

6.7

8.8

匈牙利

5.7

6.0

4.1

6.7

民主德国

13.1

7.1

3.4

5.3

波兰

8.6

8.6

3.4

6.4

罗马尼亚

13.3

6.6

9.2

7.5

(资料来源:经济合作互助会统计年鉴)

由表推知,这一时期表中东欧国家经济快速发展的主要原因是(

)

A.借鉴苏联模式

B.实现民族独立

C.坚持改革开放政策

D.重视产业协调发展

16、下表为20世纪50-90年代联合国成员国数量变化表,这一变化可以看出(

)

A.九十年代是民族独立运动的高峰

B.两极格局导致地区分裂加剧

C.大国操纵联合国的局面发生改变

D.经济全球化趋势在不断加强

17、塞内加尔总统阿卜杜拉·瓦德指出,“泛非主义是所有在非洲本土以及移居在世界各地黑人的愿望,他们通过黑非洲文明的属性在文化上得到体现。竭尽全力投人到黑人几个世纪抵抗奴隶制和殖民化的运动中去,这种愿望以非洲合众国的形式形成了大陆的政治统一”。泛非主义(

)

A.实现了非洲大陆一体化进程

B.使非洲彻底摆脱了西方经济控制

C.使非洲彻底实现了主权独立

D.反映了非洲要求团结统一的愿望

18.古巴革命后,由于新政府采取了土地改革和企业国有化等一系列措施,使美国垄断资本丧失了在古巴的一切经济特权。而美国对古巴实行全面禁运,也使美国丧失了一个便利的商品销售市场、原料供应地和转口贸易码头,失去了进一步剥削和掠夺古巴的机会。这说明古巴革命( )

A.冲击了美国的经济霸权

B.削弱了美国的殖民统治

C.促进了第三世界的崛起

D.壮大了社会主义的力量

19.20世纪80年代后期,东南亚成为全球经济最有活力的地区之一。1997年,国际金融投资商利用东南亚国家的经济漏洞进行货币投机炒作,引发东南亚金融风暴,使东南亚地区的财富顷刻遭到洗劫,外汇短缺,债台高筑,经济迅速衰退。这股风暴先后波及多地。东南亚金融危机不仅对亚洲国家股市打击沉重,也使世界股市连连受挫。这表明(

)

A.各国经济繁荣鼎盛时期大多会发生经济危机

B.旧的国际货币金融体系的弊端危害世界经济

C.东南亚各国缺乏经济风险意识和相关安全机制

D.国际货币金融投机炒作是全球化的客观要求

20.下表是1972~1974年海湾部分国家针对石油采取的措施。

时间

国家

措施

1972年

伊拉克

率先颁布石油国有化法令,宣布将英国的伊拉克公司控制的油田收归国有

1973年

伊朗

要求西方石油公司把部分石油开采权、油田管理权和设备所有权交给伊朗政府

1974年

科威特

对本国石油资源进行整合,成立国营石油公司,接管国外石油公司的资产和权力

由此可知,上述措施(

)

A.实现了石油资源的合理配置

B.重创西方殖民统治

C.便于当地民族解放运动的启动

D.实现当地快速发展

二、材料解析题(共40分)

21.(12分)阅读材料,回答问题。

材料

苏联

美国

斯大林的“安全带”政策阶段(1945年至1955年)

杜鲁门政府对苏联遏制阶段(1945年9月至1960年)

赫鲁晓夫制定出同美国“和平共处”“和平竞赛”政策阶段(1955年至1964年)

肯尼迪对苏联推行和平战略政策阶段(1960年至1969年)

勃列日涅夫对美由“缓和”政策阶段进入正式执行积极进攻战略(20世纪60年代末至20世纪70年代末)

尼克松政府的“联系论”均势外交阶段(20世纪70年代)

戈尔巴乔夫积极调整与美国关系的缓解阶段(1985年至1991年)

里根实施“星球大战”计划阶段(20世纪80年代)

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·现代史编(下卷)》

从表中提取相互关联的历史信息自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

22.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 第二次世界大战结束后,苏联的政治经济体制更加僵化,潜伏着的危机逐渐显露。1949~1953年,苏联粮食平均产量49.92亿普特,每公顷平均产量770公斤,而1910~1914年,苏俄粮食平均产量43.8亿普特,每公顷单产700公斤。1953年全苏人均粮食为432公斤,仍低于1913年人均540公斤的水平。

——摘编自《俄国现代化的曲折历程》

材料二 (苏联)党领导的中央指令制度虽然腐化,虽然没有效率,甚至几乎全然麻木,可是它毕竟是一个以控制为基础的经济体系。如今党的威信既去,一时之间,取而代之的却并不是宪政民主的权力,反而是国中无主的茫然……经济上的解体,加速了政治上的解体;而经济解体之所以发生,却是由政治解体促成的。随着五年一度“计划”的停止,以及党中央命令的告终,苏联根本没有一个可以有效运作的“全国性”经济体系。

——摘编自霍布斯鲍姆《极端的年代(1914~1991)》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出苏联粮食产量长期不能提高的原因,为此赫鲁晓夫采取了哪些改革性措施?(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析戈尔巴乔夫改革造成的影响。(6分)

23.(16分)阅读下列材料

材料

第一次世界大战后,亚非拉各殖民地半殖民地国家的民族解放运动普遍出现高涨的形势。在亚洲,继资产阶级革命后又出现五四运动新革命形势发展、印度的非暴力不合作运动等;在非洲,埃及爆发了反英独立运动;在拉丁美洲,虽没有广泛的暴力武装革命,但也出现了较大规模的工人罢工和农民运动。

反法西斯战争的胜利,极大改变了世界范围内的力量对比,出现了新的政治格局。二战的胜利,为殖民地半殖民地的解放事业开辟了更加广阔的道路。以民主民族革命为主要内容的革命烽火燃遍了整个亚非拉美地区。二战前殖民地、附属国人口为14.5亿,总面积为7800万平方公里。到1959年,殖民地人口减少为1.6亿,面积仅剩2550万平方公里。

——摘编自王春良等《新编世界现代史1900—1988》

(1)根据材料并结合所学知识,指出两次大战后民族解放运动的发展有何不同。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析二战后民族解放运动的国际意义。(8分)

参考答案

1——20:DDADC

DCCCB

CCBCA

CDABB

21.示例

论题:美苏在激烈的争霸进程中为了各自国家的利益及时调整外交政策。

阐述:二战结束后,虽然由于美苏两国的社会制度和意识形态的不同,导致两国四十多年的冷战状态,但两国相对比可以发现,苏联与美国对彼此的政策在每个阶段的大体基调是一致的,或者合纵连横,或者以强对强,一国的政策取向往往影响着另一国的政策选择。然而美苏两国在激烈的对抗中通常考虑到各自国家的利益及核武器的相互制衡,及时调整对外政策。总体来说,美苏之间政策互动的总体特征是美攻苏守;在决定美苏关系的基本状态方面,美国始终占据相对强势和主导的地位。

22.(1)原因:原有的农业基础比较薄弱;过激的农业集体化运动引起农民的强烈不满;农民为工业化付出的代价过大;高度集中的管理体制使农民失去了生产和分配的自主权。

措施:改变过分集中的农业管理体制;扩大集体农庄和国营农场的自主权;削减农业税,提高农副产品收购价格;鼓励垦荒和种植玉米,提高粮食产量。

(2)影响:放弃党的领导,背离社会主义方向;造成思想混乱,政局动荡;由高度集中的计划经济走向无序的市场经济,经济连年滑坡,整个社会陷入失控状态;最终导致苏联解体,使国际社会主义运动遭受重大挫折。

23.(1)一战后:民族解放运动手段多样化;结果基本失败;资本主义世界殖民体系依然存在。

二战后:民族解放运动以暴力革命为主;共产党领导的社会主义革命成果显著;新兴民族国家普遍建立。

(2)有利于第三世界崛起;促使资本主义世界殖民体系逐渐瓦解;有利于建立新的世界政治秩序;有利于世界民主与和平进程。

20世纪下半叶世界的新变化

一、单项选择题(每小题3分,共60分)

1.梅森在《冷战》一书中指出,如果把“冷战”时期重新定义为“长时期的和平”,倒是颇为令人耳目一新的。作者对“冷战”重新定义的主要依据是(

)

A.美苏之间军备竞赛螺旋式上升

B.“冷战”时各国无武装冲突

C.第三世界由此崛起

D.新的世界大战得以避免

2.下图反映了20世纪某重大事件,图中两人坐在导弹上,他们代表的国家分别是(

)

A.德国和英国

B.日本和俄国

C.德国和美国

D.美国和苏联

3.北大西洋公约组织成立后,苏联认为“不得不采取迫切的措施,……以保障自身的安全。”为此,1955年苏联联合东欧七国成立了( )

A.华沙条约组织

B.欧洲共同体

C.共产党情报局

D.经济互助委员会

4.人们称美苏冷战是一场没有硝烟的战争。下面是在一次课堂讨论中,同学们对美苏冷战对世界造成的消极影响发表的看法,其中说法最确切的一项是(

)

A.使世界长期陷于战争的动荡之中

B.两强相争使世界长期处于剑拔弩张的紧张状态中

C.维持了世界和平局面

D.虽然制造了不断的局部战争,但是却避免了世界性大战的发生

5.“我非常理解您以及美国人民对于您所称为进攻性武器所感到的忧虑,这的确是一种可怕的武器。您和我都了解,这是一种什么性质的武器。为了尽快地消除这一危及和平事业的冲突,为了给渴望和平的各国人民以保证,苏联政府除了此前已下达的在武器的建筑工地停止施工的命令外,现又下达新命令拆除您所称为进攻性的武器,并将它们包装运回苏联。”对于赫鲁晓夫的这封信,下列说法正确的是(

)

①该信书写于20世纪60年代末

②“进攻性武器”当中包含核武器

③信中的“命令”使当时该地区避免了战争

④这一事件以苏联的妥协而告终

A.①②③④

B.①②③

C.②③④

D.②③

6.“在过去的50年里,欧洲一直存在两个联盟,一个侧重经济领域,一个侧重政治军事领域,……在21世纪两个联盟的主次关系将会发生变化”。导致其“主次关系变化”的主要原因是(

)

A.欧洲经济的衰退

B.经济区域集团化

C.第三次科技革命

D.两极格局瓦解

7.当今世界正处在新旧格局的交替时期,对“交替”的正确认识是(

)

A.由资本主义向社会主义过渡

B.由社会制度的对立向经济竞争过渡

C.由两极格局向多极格局过渡

D.由区域集团向全球化过渡

8.1944年7月,44个国家的代表在美国新罕布什尔州的布雷顿森林召开会议,会议确立了布雷顿森林体系。该体系的基本特征是(

)

A.35美元等于1盎司黄金

B.促进了战后世界经济的恢复和发展

C.美元与黄金挂钩,会员国的货币与美元挂钩

D.美国拥有雄厚的工业实力和最丰厚的黄金储备

9.温家宝总理强调,我们要走一条和一些大国不一样的道路,这条道路就是和平崛起的道路。这是中国在总结人类社会发展史,尤其是近代以来大国兴衰的经验教训时作出的理性选择。以下各国的近现代历史最能为我国和平崛起提供正面经验的是(

)

A.英国成为“日不落”帝国

B.日本在近代跻身世界强国之列

C.二战结束后德国重新崛起

D.20世纪40年代中期以来美国成为世界超级大国

10.美国GDP占世界比重的变化(单位:%)。这说明美国(

)

A.经济发展速度正在逐步减慢

B.经济的世界影响力正在下降

C.已经失去世界经济霸主地位

D.来自国外的利润在逐步下降

11.据统计,1970~1979年美国的农业人口从占人口总数的5%下降到3%,从事制造业的人口从占人口总数的30%下降到13%,从事服务业和信息行业的人口从占人口总数的15%上升到72%。导致这种变化的直接原因是(

)

A.信息技术的迅速发展

B.资本主义工业生产的迅速发展

C.第三产业的迅速发展

D.当今经济全球化趋势的推动

12.1951年,法国社会党发表宣言称,把保障个人基本权利如医疗、休息、学习、住房权以及消灭男女不平等和城乡不平等看作“社会民主的基本价值”之一。但是,到了20世纪70~80年代,法国工人失业人数一度高得惊人。这一变化说明了(

)

A.单纯的社会救助无法适应新形势

B.资本主义经济发展时常动荡不定

C.国家经济政策需与时代发展相符

D.福利国家制度没有缓和劳资矛盾

13.1952年,斯大林提出了“两个平行市场”理论:战后出现了两个平行的也是相互对立、彼此隔绝的世界市场:社会主义国家……不需要从资本主义国家输人商品……资本主义市场日渐减小……资本主义各国间的矛盾会进一步激化。该理论(

)

A.使意识形态二元对立破裂

B.不利于经济全球化发展

C.引发世界经济危机

D.阻断两极世界交往

14.1976~1980年,苏联机器及设备的出口额达889亿卢布,比1961~1965年增长4.5倍以上;进口额约为659亿卢布,比1961~1965年增长约5倍。1981年,机器及设备的出口占苏联全部出口的13.7%,进口占苏联全部进口的30%左右。这反映出(

)

A.苏联体制改革效果较为明显

B.苏联机器及设备生产依赖西方

C.勃列日涅夫重视发展重工业

D.苏联的对外贸易长期存在逆差

15.下表是1951~1970年部分东欧国家国民收入年均增长率(%)

1951~1955年

1956~1960年

1961~1965年

1966~1970年

保加利亚

11.2

9.6

6.7

8.8

匈牙利

5.7

6.0

4.1

6.7

民主德国

13.1

7.1

3.4

5.3

波兰

8.6

8.6

3.4

6.4

罗马尼亚

13.3

6.6

9.2

7.5

(资料来源:经济合作互助会统计年鉴)

由表推知,这一时期表中东欧国家经济快速发展的主要原因是(

)

A.借鉴苏联模式

B.实现民族独立

C.坚持改革开放政策

D.重视产业协调发展

16、下表为20世纪50-90年代联合国成员国数量变化表,这一变化可以看出(

)

A.九十年代是民族独立运动的高峰

B.两极格局导致地区分裂加剧

C.大国操纵联合国的局面发生改变

D.经济全球化趋势在不断加强

17、塞内加尔总统阿卜杜拉·瓦德指出,“泛非主义是所有在非洲本土以及移居在世界各地黑人的愿望,他们通过黑非洲文明的属性在文化上得到体现。竭尽全力投人到黑人几个世纪抵抗奴隶制和殖民化的运动中去,这种愿望以非洲合众国的形式形成了大陆的政治统一”。泛非主义(

)

A.实现了非洲大陆一体化进程

B.使非洲彻底摆脱了西方经济控制

C.使非洲彻底实现了主权独立

D.反映了非洲要求团结统一的愿望

18.古巴革命后,由于新政府采取了土地改革和企业国有化等一系列措施,使美国垄断资本丧失了在古巴的一切经济特权。而美国对古巴实行全面禁运,也使美国丧失了一个便利的商品销售市场、原料供应地和转口贸易码头,失去了进一步剥削和掠夺古巴的机会。这说明古巴革命( )

A.冲击了美国的经济霸权

B.削弱了美国的殖民统治

C.促进了第三世界的崛起

D.壮大了社会主义的力量

19.20世纪80年代后期,东南亚成为全球经济最有活力的地区之一。1997年,国际金融投资商利用东南亚国家的经济漏洞进行货币投机炒作,引发东南亚金融风暴,使东南亚地区的财富顷刻遭到洗劫,外汇短缺,债台高筑,经济迅速衰退。这股风暴先后波及多地。东南亚金融危机不仅对亚洲国家股市打击沉重,也使世界股市连连受挫。这表明(

)

A.各国经济繁荣鼎盛时期大多会发生经济危机

B.旧的国际货币金融体系的弊端危害世界经济

C.东南亚各国缺乏经济风险意识和相关安全机制

D.国际货币金融投机炒作是全球化的客观要求

20.下表是1972~1974年海湾部分国家针对石油采取的措施。

时间

国家

措施

1972年

伊拉克

率先颁布石油国有化法令,宣布将英国的伊拉克公司控制的油田收归国有

1973年

伊朗

要求西方石油公司把部分石油开采权、油田管理权和设备所有权交给伊朗政府

1974年

科威特

对本国石油资源进行整合,成立国营石油公司,接管国外石油公司的资产和权力

由此可知,上述措施(

)

A.实现了石油资源的合理配置

B.重创西方殖民统治

C.便于当地民族解放运动的启动

D.实现当地快速发展

二、材料解析题(共40分)

21.(12分)阅读材料,回答问题。

材料

苏联

美国

斯大林的“安全带”政策阶段(1945年至1955年)

杜鲁门政府对苏联遏制阶段(1945年9月至1960年)

赫鲁晓夫制定出同美国“和平共处”“和平竞赛”政策阶段(1955年至1964年)

肯尼迪对苏联推行和平战略政策阶段(1960年至1969年)

勃列日涅夫对美由“缓和”政策阶段进入正式执行积极进攻战略(20世纪60年代末至20世纪70年代末)

尼克松政府的“联系论”均势外交阶段(20世纪70年代)

戈尔巴乔夫积极调整与美国关系的缓解阶段(1985年至1991年)

里根实施“星球大战”计划阶段(20世纪80年代)

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·现代史编(下卷)》

从表中提取相互关联的历史信息自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

22.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 第二次世界大战结束后,苏联的政治经济体制更加僵化,潜伏着的危机逐渐显露。1949~1953年,苏联粮食平均产量49.92亿普特,每公顷平均产量770公斤,而1910~1914年,苏俄粮食平均产量43.8亿普特,每公顷单产700公斤。1953年全苏人均粮食为432公斤,仍低于1913年人均540公斤的水平。

——摘编自《俄国现代化的曲折历程》

材料二 (苏联)党领导的中央指令制度虽然腐化,虽然没有效率,甚至几乎全然麻木,可是它毕竟是一个以控制为基础的经济体系。如今党的威信既去,一时之间,取而代之的却并不是宪政民主的权力,反而是国中无主的茫然……经济上的解体,加速了政治上的解体;而经济解体之所以发生,却是由政治解体促成的。随着五年一度“计划”的停止,以及党中央命令的告终,苏联根本没有一个可以有效运作的“全国性”经济体系。

——摘编自霍布斯鲍姆《极端的年代(1914~1991)》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出苏联粮食产量长期不能提高的原因,为此赫鲁晓夫采取了哪些改革性措施?(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析戈尔巴乔夫改革造成的影响。(6分)

23.(16分)阅读下列材料

材料

第一次世界大战后,亚非拉各殖民地半殖民地国家的民族解放运动普遍出现高涨的形势。在亚洲,继资产阶级革命后又出现五四运动新革命形势发展、印度的非暴力不合作运动等;在非洲,埃及爆发了反英独立运动;在拉丁美洲,虽没有广泛的暴力武装革命,但也出现了较大规模的工人罢工和农民运动。

反法西斯战争的胜利,极大改变了世界范围内的力量对比,出现了新的政治格局。二战的胜利,为殖民地半殖民地的解放事业开辟了更加广阔的道路。以民主民族革命为主要内容的革命烽火燃遍了整个亚非拉美地区。二战前殖民地、附属国人口为14.5亿,总面积为7800万平方公里。到1959年,殖民地人口减少为1.6亿,面积仅剩2550万平方公里。

——摘编自王春良等《新编世界现代史1900—1988》

(1)根据材料并结合所学知识,指出两次大战后民族解放运动的发展有何不同。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析二战后民族解放运动的国际意义。(8分)

参考答案

1——20:DDADC

DCCCB

CCBCA

CDABB

21.示例

论题:美苏在激烈的争霸进程中为了各自国家的利益及时调整外交政策。

阐述:二战结束后,虽然由于美苏两国的社会制度和意识形态的不同,导致两国四十多年的冷战状态,但两国相对比可以发现,苏联与美国对彼此的政策在每个阶段的大体基调是一致的,或者合纵连横,或者以强对强,一国的政策取向往往影响着另一国的政策选择。然而美苏两国在激烈的对抗中通常考虑到各自国家的利益及核武器的相互制衡,及时调整对外政策。总体来说,美苏之间政策互动的总体特征是美攻苏守;在决定美苏关系的基本状态方面,美国始终占据相对强势和主导的地位。

22.(1)原因:原有的农业基础比较薄弱;过激的农业集体化运动引起农民的强烈不满;农民为工业化付出的代价过大;高度集中的管理体制使农民失去了生产和分配的自主权。

措施:改变过分集中的农业管理体制;扩大集体农庄和国营农场的自主权;削减农业税,提高农副产品收购价格;鼓励垦荒和种植玉米,提高粮食产量。

(2)影响:放弃党的领导,背离社会主义方向;造成思想混乱,政局动荡;由高度集中的计划经济走向无序的市场经济,经济连年滑坡,整个社会陷入失控状态;最终导致苏联解体,使国际社会主义运动遭受重大挫折。

23.(1)一战后:民族解放运动手段多样化;结果基本失败;资本主义世界殖民体系依然存在。

二战后:民族解放运动以暴力革命为主;共产党领导的社会主义革命成果显著;新兴民族国家普遍建立。

(2)有利于第三世界崛起;促使资本主义世界殖民体系逐渐瓦解;有利于建立新的世界政治秩序;有利于世界民主与和平进程。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体