2020-2021学年部编版语文七年级下册21古代诗歌五首-登飞来峰课件(25张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年部编版语文七年级下册21古代诗歌五首-登飞来峰课件(25张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-28 16:32:38 | ||

图片预览

文档简介

飞来峰

王安石(1021——1086),字介甫,号半山老人,北宋大政治家,当过宰相,在神宗皇帝支持下实行改革,历史上叫做“王安石变法”。

王安石又是文学家,诗和散文都写得很好。他十分注重修辞,据说,他的名句“春风又绿江南岸”经过几十次修改才选定“绿”字,千百年来传为美谈。

了解作者

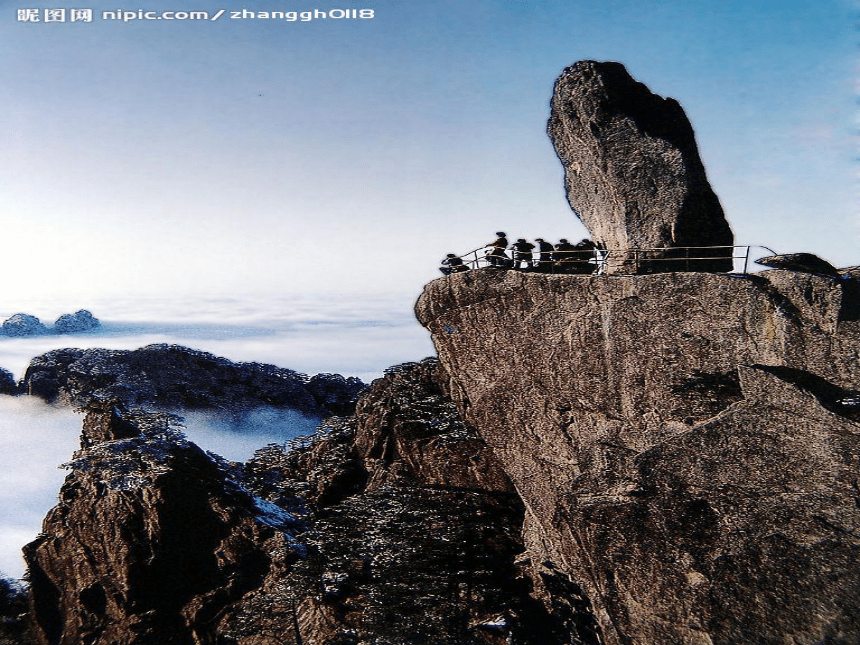

飞来峰在杭州西湖灵隐寺附近。公元1050年夏天,王安石在浙江鄞县(现在的浙江宁波)做县,任满以后回江西临川故乡,路过杭州的时候,写了这首诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀,可看作实行新法的前奏。这一年王安石三十岁。

写诗背景

登飞来峰

王安石

飞来山上/千寻塔, 闻说鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,自缘/身在/最高层。

初读——读准读顺

(1)飞来峰:即浙江绍兴城外的宝林山。唐宋时其上有应天塔,俗称塔山。古代传说此山自琅琊郡东武县(今山东诸城)飞来,故名。

(2)鸡鸣见日升:鸡鸣时可以望见太阳升起。 。

(3)千寻:极言塔高。古以八尺为一寻,形容高耸。

(4)不畏:不怕 。

(5)浮云:暗喻奸佞的小人。

(6)缘 :因为。

(7)眼:视线。

(8)最高层:最高处。又喻自己是皇帝身旁的最高决策层。

译文:

飞来峰顶端有座高耸入云的高塔,

听说鸡鸣时分可以看见旭日升起。

不怕层层浮云遮住我那远眺的视野,

只因为我站在飞来峰顶,登高望远,心胸宽广。

思考

1、《登飞来峰》前两句,后两句的侧重点各是什么?

①②描写景物

第一句:借用“千寻”夸张的词语,写峰上古塔之高,和自己的立足点之高。

第二句:巧妙地虚写在高塔上看到旭日东升的辉煌景象,表现了诗人胸怀改革大志及对前途充满信心,奠定了全诗的感情基调。

③④抒发情怀

第三句:“不畏”两字表现了诗人在政治上高瞻远瞩,不畏奸邪的勇气和决心。 “浮云”一词的寓意是眼前的困难、障碍、挫折等。

三四两句:是全诗的精华,蕴含着深刻的哲理:站得高,看得远。

①②描写景物

第一句:借用“千寻”夸张的词语,写峰上古塔之高,和自己的立足点之高。

第二句:巧妙地虚写在高塔上看到旭日东升的辉煌景象,表现了诗人胸怀改革大志及对前途充满信心,奠定了全诗的感情基调。

③④抒发情怀

第三句:“不畏”两字表现了诗人在政治上高瞻远瞩,不畏奸邪的勇气和决心。 “浮云”一词的寓意是眼前的困难、障碍、挫折等。

三四两句:是全诗的精华,蕴含着深刻的哲理:站得高,看得远。

2、本诗是一首哲理诗,其中的哲理是如何揭示出来的?

?? 点拨:①哲理是从具体的情境中自然提炼出来的。

???? ②哲理是用形象生动的语言加以表的。??

谈谈你对这两句蕴含深刻的诗的理解。

思考

哲理:观察事物,解决问题,要站得高,看得远,才能不怕阻挠,不被眼前的困难吓倒。

在北宋仁宗时候,大批农民失去田产,沦为佃户,遭受沉重的剥削和压迫。为了争取生存的权利,他们只有拿起武器,铤而走险。于是王安石就推行了一系列的新法,变法以“富国强兵”为目标。在此期间,每项新法在推行后,基本上收到了预期的效果,可是各项新法的实施或多或少地触犯了中、上级官员、皇室、豪强和高利贷者的利益,因此在新法实施的过程中受到了很大的阻力。所以,他一登到山岭高塔,就联想到鸡鸣日出时光明灿烂的奇景,通过对这种景物的憧憬,表达了对自己前途的展望。

有关材料

只有站的高才能望得远 。

王安石的一生都致力于变法革新,他满怀着要求改变现实的雄心壮志,希望有一天能施展他治国平天下的雄才伟略。

《登飞来峰》中心主旨

《登飞来峰》表达了诗人高瞻远瞩,对前途充满信心和不畏艰难的豪情,以及立志革新的政治抱负。

《登飞来峰》艺术特色

把抽象实例给予具体形象中。

诗的前两句虚写在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象,表现了诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志及其对前途充满信心,奠定了全诗的感情基调。

诗的后两句在前两句写景的基础上,抒情,使诗歌生动的形象,又含有深刻哲理。“不畏”二字表现了诗人在政治上高瞻远瞩、不畏奸邪的勇气和决心。第四句比喻找到了正确的观察点,认识达到了一定的高度,就能通过现象看到本质。

王安石(1021——1086),字介甫,号半山老人,北宋大政治家,当过宰相,在神宗皇帝支持下实行改革,历史上叫做“王安石变法”。

王安石又是文学家,诗和散文都写得很好。他十分注重修辞,据说,他的名句“春风又绿江南岸”经过几十次修改才选定“绿”字,千百年来传为美谈。

了解作者

飞来峰在杭州西湖灵隐寺附近。公元1050年夏天,王安石在浙江鄞县(现在的浙江宁波)做县,任满以后回江西临川故乡,路过杭州的时候,写了这首诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀,可看作实行新法的前奏。这一年王安石三十岁。

写诗背景

登飞来峰

王安石

飞来山上/千寻塔, 闻说鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,自缘/身在/最高层。

初读——读准读顺

(1)飞来峰:即浙江绍兴城外的宝林山。唐宋时其上有应天塔,俗称塔山。古代传说此山自琅琊郡东武县(今山东诸城)飞来,故名。

(2)鸡鸣见日升:鸡鸣时可以望见太阳升起。 。

(3)千寻:极言塔高。古以八尺为一寻,形容高耸。

(4)不畏:不怕 。

(5)浮云:暗喻奸佞的小人。

(6)缘 :因为。

(7)眼:视线。

(8)最高层:最高处。又喻自己是皇帝身旁的最高决策层。

译文:

飞来峰顶端有座高耸入云的高塔,

听说鸡鸣时分可以看见旭日升起。

不怕层层浮云遮住我那远眺的视野,

只因为我站在飞来峰顶,登高望远,心胸宽广。

思考

1、《登飞来峰》前两句,后两句的侧重点各是什么?

①②描写景物

第一句:借用“千寻”夸张的词语,写峰上古塔之高,和自己的立足点之高。

第二句:巧妙地虚写在高塔上看到旭日东升的辉煌景象,表现了诗人胸怀改革大志及对前途充满信心,奠定了全诗的感情基调。

③④抒发情怀

第三句:“不畏”两字表现了诗人在政治上高瞻远瞩,不畏奸邪的勇气和决心。 “浮云”一词的寓意是眼前的困难、障碍、挫折等。

三四两句:是全诗的精华,蕴含着深刻的哲理:站得高,看得远。

①②描写景物

第一句:借用“千寻”夸张的词语,写峰上古塔之高,和自己的立足点之高。

第二句:巧妙地虚写在高塔上看到旭日东升的辉煌景象,表现了诗人胸怀改革大志及对前途充满信心,奠定了全诗的感情基调。

③④抒发情怀

第三句:“不畏”两字表现了诗人在政治上高瞻远瞩,不畏奸邪的勇气和决心。 “浮云”一词的寓意是眼前的困难、障碍、挫折等。

三四两句:是全诗的精华,蕴含着深刻的哲理:站得高,看得远。

2、本诗是一首哲理诗,其中的哲理是如何揭示出来的?

?? 点拨:①哲理是从具体的情境中自然提炼出来的。

???? ②哲理是用形象生动的语言加以表的。??

谈谈你对这两句蕴含深刻的诗的理解。

思考

哲理:观察事物,解决问题,要站得高,看得远,才能不怕阻挠,不被眼前的困难吓倒。

在北宋仁宗时候,大批农民失去田产,沦为佃户,遭受沉重的剥削和压迫。为了争取生存的权利,他们只有拿起武器,铤而走险。于是王安石就推行了一系列的新法,变法以“富国强兵”为目标。在此期间,每项新法在推行后,基本上收到了预期的效果,可是各项新法的实施或多或少地触犯了中、上级官员、皇室、豪强和高利贷者的利益,因此在新法实施的过程中受到了很大的阻力。所以,他一登到山岭高塔,就联想到鸡鸣日出时光明灿烂的奇景,通过对这种景物的憧憬,表达了对自己前途的展望。

有关材料

只有站的高才能望得远 。

王安石的一生都致力于变法革新,他满怀着要求改变现实的雄心壮志,希望有一天能施展他治国平天下的雄才伟略。

《登飞来峰》中心主旨

《登飞来峰》表达了诗人高瞻远瞩,对前途充满信心和不畏艰难的豪情,以及立志革新的政治抱负。

《登飞来峰》艺术特色

把抽象实例给予具体形象中。

诗的前两句虚写在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象,表现了诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志及其对前途充满信心,奠定了全诗的感情基调。

诗的后两句在前两句写景的基础上,抒情,使诗歌生动的形象,又含有深刻哲理。“不畏”二字表现了诗人在政治上高瞻远瞩、不畏奸邪的勇气和决心。第四句比喻找到了正确的观察点,认识达到了一定的高度,就能通过现象看到本质。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读