11.2 《与妻书》练习(含答案)—2020-2021学年统编版高中语文必修下册第五单元

文档属性

| 名称 | 11.2 《与妻书》练习(含答案)—2020-2021学年统编版高中语文必修下册第五单元 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

部编版高中语文必修下册第五单元

第11课

习题练习二(附答案)

一、选择题

1.下列各句中,加线字的意思与现代汉语不同的一项是( )

A.

奸官污吏虐民可以死

B.

吾亦望其言是实

C.

汝可以模拟得之

D.

吾之逃家复归也

2.对下列各句的文言句式,分类正确的一项是( )

①所以敢先汝而死,不顾汝也 ②当哭相和也 ③一恸

④厅旁一室,为吾与汝双栖之所 ⑤天灾可以死 ⑥必以告妾 ⑦钟情如我辈者

A.

①③⑤⑦/②④/⑥

B.

②③⑤/①④/⑥⑦

C.

①③⑤/②④/⑥⑦

D.

①②③⑤⑥/④/⑦

3.下列各句中与“必以告妾”省略成分相同的一项是( )

A.

余自束发读书轩中B.

不可数计

C.

君与俱来D.

具告以事

4.下列各句中没有通假字的一项是( )

A.

几家能彀

B.

吾灵尚依依旁汝也

C.

向使四君却客而不内

D.

汝初闻言而怒,后经吾婉解

5.下列对《谏逐客书》文意的理解和概括有误的一项是( )

A.

文章列举了秦国历史上穆、孝、惠、昭四代国君任用客卿而国富兵强的史实,用充足的事例说明客卿对秦国帝业的建立是有功的,从而证明了驱逐客卿是错误的这一中心论点。

B.

作者在最后一段中说“逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯”,意在表明逐客不仅会导致本国人口减少,造成内部空虚,还会使敌国人力增加,而且宾客被驱逐出外必投奔其他诸侯,从而构树新怨。

C.

本文在论证的逻辑上步步推进,层层深化。时间上由远及近,先言古代,次论现实,再言及未来。在论逐客的危害时,程度由轻及重:如果没有客卿,秦国就不会富利强大;不仅不能统一天下,还有亡国的危险。

D.

文章重笔浓墨,铺张排比,列举出秦王所喜爱的珍宝、美色、音乐等大量的生活享用品,目的是批评秦王快意当前、耽于物质享受、骄奢淫逸的生活作风。

6.下列“以”的意思,与例句相同的一项是

( )

例句:吾今以此书与汝永别矣

A.

且以汝之有身也

B.

今逐客以资敌国

C.

民以殷盛

D.

盖不能以寸管形容之

二、文本阅读

阅读下面的文字,完成文后题目。

铁血柔情林觉民

萧萧

林觉民字意洞,号天外生。从小便被父亲过继给了他的叔父林孝颖。叔父对林觉民寄予厚望,希望他可以在仕途上达到自己无法企及的人生高度,为林家光宗耀祖。林觉民13岁那年,望子成龙的林孝颖把他送去参加科举童子试,厌恶科举的叛逆少年林觉民进了考场,竟在试卷上写下“少年不望万户侯”七个字后便转身大步离开了。

男儿有志不在年高。青涩年纪的林觉民早早就立下了“中国非革命无以自强”的志向,大量阅读进步书刊,还给自己取了“抖飞”“天外生”的号,从字义上可以看出,林觉民渴望做展翅高飞、打拼出一方天地的热血男儿。林孝颖看着爱子从懵懂少年成长为进步青年,不免喜忧参半,甚至可以说忧大于喜。他担心儿子在这条路上走得太决绝,更担心有朝一日白发人送黑发人……当这样的担心越来越多的时候,他做出了一个决定——让林觉民娶妻成家。

1905年,18岁的林觉民迎娶了比他小一岁的陈意映。陈意映出身名门,不仅知书达理,还通晓文墨。林觉民与陈意映可谓“一见钟情,爱由心生”,当时,他们的家非常清贫,只有一张床、一张桌和两把椅子。但是陈意映并不在意,有林觉民这样英俊潇洒、才志冲天的男子做夫君,她心满意足。

1907年,林觉民与陈意映婚后仅两年,甜蜜的日子刚开个头,但为了实现革命理想,他毅然前往日本自费留学去了。林觉民到日本后不久,就加入了同盟会。林觉民对远离陈意映一直心怀歉意。留学日本后,他曾写有一篇记录两人缱绻情感生活的文章《原爱》,文中写道:“吾妻性癖好尚,与君绝同,天真浪漫真女子也。”从中可以看到林觉民对妻子的怜爱之情。

1911年春天,当林觉民以学校正在放樱花假为名,风尘仆仆从日本归来时,陈意映又惊又喜。关于丈夫此行的目的,陈意映是后来才知道的——当时黄兴在香港筹划广州起义,对林觉民委以重任。那些日子,林觉民异常忙碌,根本不能如陈意映所期望的那样朝夕相对。陈意映虽有不悦,可是并无怨言。对她来说,有理想有追求的林觉民才是她最爱的丈夫。

革命起义需要武器弹药,没有财政补贴,如何是好?林觉民就在西禅寺召集人马自己动手制造炸药。炸药准备妥当的时候,运输又成了一个严重的问题。林觉民眉头一皱计上心来:把炸药装进棺材,然后找一个女人装成寡妇护送棺材去香港。林觉民本想要自己的妻子来完成这一任务,可是当时陈意映已怀着他们的第二个孩子,无法成行。1911年4月的一天,林觉民对妻子说:“我去趟香港就回来。”陈意映料想不到,这一次的分离竟成永别。

广州起义的前三天,即1911年4月24日深夜,万籁俱寂。在临近江边的一栋小楼里,林觉民想到尚未成功的革命,想到家中牵挂自己的妻儿和父亲,眼泪突然落了下来——他不是贪生怕死之人,但是他有太多的不舍和难过,于是提笔在两块方巾上写下了著名的《禀父书》和《与妻书》。林觉民写写停停,伤情处,曾几次“不能竟书而欲搁笔”,方巾上的字眼见越来越小,都小到蝇头了,林觉民还是不想停下来,他满腔的爱此时已浓稠到了极点。那一刻,林觉民非常希望手里的方巾大得没边儿,让他能够淋漓尽致地向陈意映表达他绵延不绝的爱。24岁的林觉民在月光下辗转难眠,不知不觉写到天已破晓,他把方巾折叠包好交给朋友,郑重嘱托道:“我死,幸为转达。”

广州起义失败后,两广总督张鸣岐与水师提督李准会审林觉民,惊见一个剪了短发的美少年“侃侃而谈,畅论世界大势”并表示“只要革除暴政,建立共和,能使国家安强,则吾死瞑目矣”,这个美少年就是林觉民。林觉民说到痛处,难以遏制激动的情绪,把身上的镣铐挥得哐哐作响。李准被打动了,命人把镣铐解开,允以纸笔。在林觉民口含血痰却含而不吐之时,李准更是亲手拿了痰钵,走到他身边。两广总督张鸣岐亦很动容,他曾发出这样的感叹:“惜哉!林觉民面貌如玉,肝肠如铁,心地光明如雪,真算得上奇男子。”当时有人劝总督大人为国留才,而张鸣岐认为这种英雄人物万不可留给革命党,遂下令处死。死亡来临时,林觉民面容平静,甚至没有多眨一下眼睛,“吾辈此举,事必败,身必死,然吾辈身死之日距光复期必不远矣”。他用坚定的信念为革命殉情,豪气干云。

(选自《名人传记》,有删改)

相关链接:

①吾自遇汝以来,常愿天下有情人都成眷属;然遍地腥云,满街狼犬,称心快意,几家能彀?司马春衫,吾不能学太上之忘情也。语云:仁者“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”。吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。(摘自林觉民《与妻书》)

②然是役也,碧血横飞,浩气四塞,草木为之含悲,风云因而变色,全国久蛰之人心,乃大兴奋。怨愤所积,如怒涛排壑,不可遏抑,不半载而武昌之大革命以成!则斯役之价值,直可惊天地,泣鬼神,与武昌革命之役并寿。

(摘自孙中山《<黄花冈七十二烈士事略>序》)

7.下列对材料有关内容的分析和概括,不恰当的两项是(

)(

)

A.本文通过对林觉民革命经历及情感生活的叙述,把一个铁血柔情、豪气干云的革命英雄形象展现在我们面前。

B.为了让林觉民能仕途腾达、光宗耀祖,林孝颖送子参加科举考试,并给儿子迎娶了满意的妻子,这足见其爱子之心。

C.林觉民婚后两年便加入同盟会,随后远赴日本寻找革命真理,这期间,他未忘心爱的妻子,写文章思念赞美妻子。

D.起义前,林觉民彻夜未眠,在方巾上写下给父亲和妻子的信,并准备以此作为临上战场前与亲人的诀别之言。

E.本文运用了记叙、描写、抒情等多种表达方式,行文详略得当,感情饱满,语言生动形象,富有文学性。

8.林觉民为什么被称为“铁血”男儿?请联系全文,分点回答。

9.最后一段写林觉民受审就义的情景,有何作用?请简要分析。

10.有人认为,林觉民以微弱的力量对抗清政府,不仅牺牲了自己的生命和家人的幸福,也没给天下人带来福利。他的牺牲,意义不大,死不足惜。对此,你怎么看?请结合文章和相关链接,谈谈你的观点及理由。

三、语言表达

11.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过10个字。(3分)

为了保护自己,变色龙经常换上与环境接近的颜色。人们对此有一种根深蒂固的看法,以为变色龙__①__,就可以变成什么颜色。其实,__②__。蜥蜴类动物的皮肤变色__③__,温度和光线是其决定因素,而且每种蜥蜴能变什么颜色也是固定的。

12.下面是《我和我的祖国》中的一段歌词,请仿照画线部分再续写一组句子。要求修辞恰当,情感一致;不要求与原词押韵,字数可适当增减。

我的祖国和我,像海和浪花一朵,浪是海的赤子,海是那浪的依托,每当大海在微笑,我就是笑的旋涡。

13.请在下面的横线处仿写前面的句子,使之构成排比句。

任何一个美好的愿望想要变成现实,都需要我们付出不懈的努力和奋斗。奋斗是刘禹锡笔下千淘万漉的辛苦,奋斗是郑板桥笔下咬定青山的坚韧,奋斗是 ,奋斗是 。

四、默写

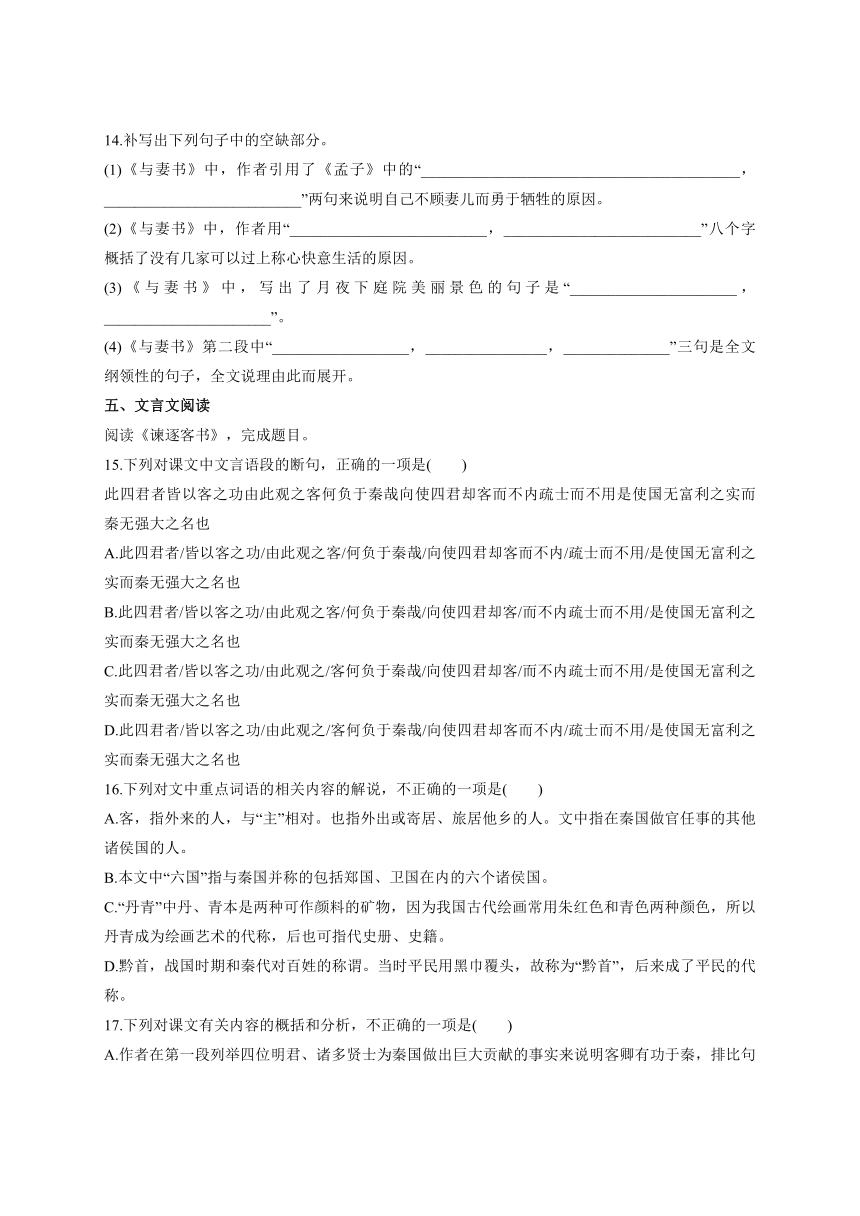

14.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《与妻书》中,作者引用了《孟子》中的“__________________________________________,__________________________”两句来说明自己不顾妻儿而勇于牺牲的原因。

(2)《与妻书》中,作者用“__________________________,__________________________”八个字概括了没有几家可以过上称心快意生活的原因。

(3)《与妻书》中,写出了月夜下庭院美丽景色的句子是“______________________,______________________”。

(4)《与妻书》第二段中“__________________,________________,______________”三句是全文纲领性的句子,全文说理由此而展开。

五、文言文阅读

阅读《谏逐客书》,完成题目。

15.下列对课文中文言语段的断句,正确的一项是( )

此四君者皆以客之功由此观之客何负于秦哉向使四君却客而不内疏士而不用是使国无富利之实而秦无强大之名也

A.此四君者/皆以客之功/由此观之客/何负于秦哉/向使四君却客而不内/疏士而不用/是使国无富利之实而秦无强大之名也

B.此四君者/皆以客之功/由此观之客/何负于秦哉/向使四君却客/而不内疏士而不用/是使国无富利之实而秦无强大之名也

C.此四君者/皆以客之功/由此观之/客何负于秦哉/向使四君却客/而不内疏士而不用/是使国无富利之实而秦无强大之名也

D.此四君者/皆以客之功/由此观之/客何负于秦哉/向使四君却客而不内/疏士而不用/是使国无富利之实而秦无强大之名也

16.下列对文中重点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.客,指外来的人,与“主”相对。也指外出或寄居、旅居他乡的人。文中指在秦国做官任事的其他诸侯国的人。

B.本文中“六国”指与秦国并称的包括郑国、卫国在内的六个诸侯国。

C.“丹青”中丹、青本是两种可作颜料的矿物,因为我国古代绘画常用朱红色和青色两种颜色,所以丹青成为绘画艺术的代称,后也可指代史册、史籍。

D.黔首,战国时期和秦代对百姓的称谓。当时平民用黑巾覆头,故称为“黔首”,后来成了平民的代称。

17.下列对课文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.作者在第一段列举四位明君、诸多贤士为秦国做出巨大贡献的事实来说明客卿有功于秦,排比句的使用增强了说服力。

B.作者认为,如果秦君所看重的只在珠玉声色方面,所轻视的却是人民士众,那么这决不是用来跨越海内、制服诸侯的方法。

C.李斯对秦王辞退一切宾客、把武器和粮食提供给敌人、使得天下的士子不敢向西进入秦国、最终与诸侯国建立怨仇的做法很不理解。

D.文章最后指出,驱逐客卿就会帮助敌国,减少本国的人口而增加敌国的人口,会使秦国虚弱又和各国结怨,会使国家陷于危地。

18.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)强公室,杜私门,蚕食诸侯,使秦成帝业。

(2)太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。

19.一文,李斯能够说服秦王收回逐客成命的根本原因是什么?

阅读下面的文言文,完成文后题目。

上梅直讲书

苏 轼

轼每读《诗》至《鸱鸮》,读《书》至《君奭》,常窃悲周公之不遇。及观史,见孔子厄于陈、蔡之间,而弦歌之声不绝。颜渊、仲由之徒相与问答,夫子曰:“‘匪兕匪虎,率彼旷野。’吾道非耶?吾何为于此?”颜渊曰:“夫子之道至大,故天下莫能容;虽然,不容何病?不容然后见君子。”夫子油然而笑曰:“回!使尔多财,吾为尔宰。”夫天下虽不能容,而其徒自足以相乐如此。乃今知周公之富贵,有不如夫子之贫贱。夫以召公之贤,以管、蔡之亲,而不知其心,则周公谁与乐其富贵?而夫子所与共贫贱者,皆天下之贤才,则亦足以乐乎此矣!

轼七八岁时,始知读书。闻今天下有欧阳公者,其为人如古孟轲、韩愈之徒;而又有梅公者从之游,而与之上下其议论。其后益壮,始能读其文词,想见其为人,意其飘然脱去世俗之乐,而自乐其乐也。方学为对偶声律之文,求升斗之禄,自度无以进见于诸公之间。来京师逾年,未尝窥其门。

今年春,天下之士群至于礼部,执事与欧阳公实亲试之,轼不自意获在第二。既而闻之,执事爱其文,以为有孟轲之风;而欧阳公亦以其能不为世俗之文也而取,是以在此。非左右为之先容,非亲旧为之请属,而向之十余年间,闻其名而不得见者,一朝为知己。退而思之,人不可以苟富贵,亦不可以徒贫贱。有大贤焉而为其徒,则亦足恃矣。苟其侥一时之幸,从车骑数十人,使闾巷小民,聚观而赞叹之,亦何以易此乐也?

传曰:“不怨天,不尤人。”“盖优哉游哉,可以卒岁。”执事名满天下而位不过五品其容色温然而不怒其文章宽厚敦朴而无怨言此必有所乐乎斯道也轼愿与闻焉。

(选自《苏轼文集》卷四十八)

20.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.执事名满天下/而位不过五品/其容色温/然而不怒其文章/宽厚敦朴而无怨言/此必有所乐乎斯道也/轼愿与闻焉

B.执事名满天下/而位不过五品/其容色温/然而不怒其文章/宽厚敦朴而无怨言/此必有所乐乎/斯道也/轼愿与闻焉

C.执事名满天下/而位不过五品/其容色温然而不怒/其文章宽厚敦朴而无怨言/此必有所乐乎斯道也/轼愿与闻焉

D.执事名满天下/而位不过五品/其容色温然而不怒/其文章宽厚敦朴而无怨言/此必有所乐乎/斯道也/轼愿与闻焉

21.下列对文中加线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.宰,奴隶主家中总管,卿大夫家臣。

B.礼部,官署名,管理国家典章制度、祭祀、学校、科举等,并负责接待四方宾客等事务。

C.执事,管事的人,这里指考官。

D.闾巷,小的街道,即里巷。泛指乡里民间。

22.下列对文章相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.周公富贵,但不被人理解,孔子困厄,但师徒怡然自得。因此苏轼认为,周公的富贵实在还比不上孔子的贫贱。

B.苏轼认为,追求富贵不如空守贫贱,能成为大贤的学生,那是很快乐的事情。如果能带着成队的车马和几十个随从,使得里巷的百姓围着观看并且赞叹他,那就更快乐了。

C.苏轼在这封信中用孔子和他学生的故事来比照自己与欧阳修、梅尧臣的关系,这样写表明对欧阳修与梅尧臣二人学识与人品的高度推崇。

D.本文是苏轼应礼部试考取第二名之后写给梅尧臣的一封信,作者在信中畅谈了士遇知己的快乐,也含蓄地表达了希望得到进一步培养的愿望。

23.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①夫以召公之贤,以管、蔡之亲,而不知其心,则周公谁与乐其富贵?

②人不可以苟富贵,亦不可以徒贫贱。有大贤焉而为其徒,则亦足恃矣。

24.文章开头对周公和孔子的态度有何不同?作者这样写想要说明什么道理?

六、作文

25.阅读下面的文字,根据要求作文。

我国流传着许多关于“让”的名言。《论语》说:“当仁不让于师。”李斯说:“泰山不让土壤,故能成其大。”俗语说:“让人三分风光月霁,退一步海阔天空。”有人问拾得和尚:“人逼我、迫我、害我,你将如何待他?”拾得说:“容他、忍他、让他。”

请以“让”为话题写一篇不少于800字的作文。注意不要套作,不得抄袭。

答案解析

1.【答案】C

【解析】 C项,模拟,古义是“想象、揣摩”的意思,今义是“模仿”的意思。

2.【答案】D

【解析】 ①②③⑤⑥均为省略句,④为判断句,⑦为状语后置句。

3.【答案】C

【解析】 例句“以”后省略介词宾语“之”,C项与例句一样,“与”后省略介词宾语“之”。A项,“轩”前省略介词“于”。B项,“数”前省略介词“以”。D项,“告”后省略动词宾语“之”。

4.【答案】D

【解析】A项,“彀”同“够”;B项,“旁”同“傍”,依傍,依靠;C项,“内”,同“纳”,接纳。

5.【答案】D

【解析】D项,目的是同秦王对待客卿的态度进行比较,指出秦王用物跟用人态度的矛盾。

6.【答案】D

【解析】D项和例句的“以”都是介词,用。A.介词,因为;B.连词,来;C.介词,

因此。

7.【答案】BC

【解析】B项,“给儿子迎娶了满意的妻子”并非为了让林觉民能仕途腾达、光宗耀祖;C项,加入同盟会是在去日本之后,“随后”的表述不准确。

8.【答案】①追求进步、立志革命强国之决绝执着:厌恶科举,阅读进步书刊,立下了“中国非革命无以自强”的志向。②投身革命工作义无反顾:为了理想,自费前往日本留学;为了革命,舍弃亲人与爱妻,参加广州起义;③面对牺牲时大义凛然,视死如归:面对敌人的审讯,他信念坚定,从容赴死。

【解析】这是一道信息筛选的题目,答题时注意审清题干,然后锁定区位,概括文意作答,此题是综合筛选的题目,要立足原文,从“被称为‘铁血’男儿”角度进行概括,联系文章内容答题,找到相关答题区间,筛选关键语句,概括形成答案。

9.【答案】①正面突显了林觉民心怀壮志、视死如归、大义凛然的高大形象。②用张鸣岐和李准在审讯林觉民时的言行态度,侧面表现了林觉民的才华和精神,使之高大的形象更加丰满;

③表达了作者对林觉民的崇敬、惋惜之情,增强了文章的感染力。

【解析】题干“最后一段写林觉民受审就义的情景,有何作用?请简要分析”,答案从内容和结构两个角度答题。正面突显了林觉民心怀壮志、视死如归、大义凛然的高大形象。用张鸣岐和李准在审讯林觉民时的言行态度,侧面表现了林觉民的才华和精神,使之高大的形象更加丰满;同时“惊天地,泣鬼神,与武昌革命之役并寿”表达了作者对林觉民的崇敬、惋惜之情,增强了文章的感染力。

10.【答案】观点明确,且结合文本论述清楚,表达简洁流畅。

参考示例:

观点:林觉民为天下人谋福利,无私无畏,壮烈牺牲,鼓舞了后来的革命者,意义重大。

理由:①林觉民以天下为己任,牺牲了自我的幸福,为天下人谋福利,精神可贵。②林觉民追求革命理想,无所畏惧,视死如归,其勇敢的精神让人敬佩。③广州起义虽然失败,但林觉民这些烈士的精神,鼓舞了民众,为辛亥革命的最后成功做出了贡献。

【解析】题干中答题关键词“牺牲的意义”“怎么看”“结合文章和相关链接,谈谈观点及理由”。答题时首先表明观点,然后结合文章内容分析,适当加入自己的见解,言之成理即可。

11.【答案】 (示例)①想变成什么颜色 ②事实并非如此 ③是需要外在条件的

【解析】 ①处根据上文“根深蒂固”“以为”和下文“就可以”可填出“想变成什么颜色”。②处前“其实”表转折,横线处应填写与前面意思相反的内容。③处根据下文“温度和光线”可知前文应为蜥蜴类动物颜色变化需要的条件。

12.【答案】 (示例1)像森林和小树一株,树是森林的孩子,森林是那树的托举,每当森林在欢歌,我就是歌的音符。

(示例2)像蓝天和彩云一朵,云是天的稚子,天是那云的归所,每当蓝天绽放笑颜,我就是脸上的红艳一抹。

13.【答案】李白笔下长风破浪的豪情 毛泽东笔下中流击水的勇气

【解析】这类题的解题思路为读懂题干,全面理解和落实题干的要求,把握中心,展开合理的想象,恰当地运用修辞手法,最后整合答案,写成完整的一句话,修改润色使之语言生动。前面句子里有“刘禹锡”“郑板桥”,所以我们写的句子也应选人名,还要注意人物笔下的风格要与人物的风格一致。“李白”的是“长风破浪的豪情”,

“毛泽东”的是“中流击水的勇气”。

14.【答案】 (1)老吾老以及人之老 幼吾幼以及人之幼 (2)遍地腥云 满街狼犬 (3)窗外疏梅筛月影 依稀掩映 (4)吾至爱汝 即此爱汝一念 使吾勇于就死也

15.【答案】 D

【解析】 结合上下文语境,依据重要文言实词、虚词以及句式进行排除判断。

16.【答案】 B

【解析】 B项,本文中“六国”不包括郑国、卫国。

17.【答案】 C

【解析】 C项,“把武器和粮食提供给敌人”理解有误,原文是比喻的说法,为说理服务。

18.【答案】 (1)增强、巩固了王室的权力,抑制豪门贵族的势力,逐步侵吞诸侯,使秦国奠定了统一全国的基础。

(2)泰山不嫌弃微小的土块,所以能成就它的高大;江河湖海不舍弃细小的水流,所以能成就它的渊深;有志建立王业的人不嫌弃百姓,所以能彰明他的德行。

19.【答案】论证切中秦王急于统一天下的心理要害。

20.【答案】 C

【解析】 原文标点为:执事名满天下,而位不过五品,其容色温然而不怒,其文章宽厚敦朴而无怨言,此必有所乐乎斯道也,轼愿与闻焉。

21.【答案】 C

【解析】 C项,对对方的尊称,这里指梅尧臣。

22.【答案】 B

【解析】 B项,“追求富贵不如空守贫贱”“那就更快乐了”两处皆不当。

23.【答案】①以召公的贤德,以管叔和蔡叔的亲属关系,竟然不体谅他的好心,那么周公去和谁来安享富贵之乐呢?

②(认为)一个人不可苟且地享富贵,也不可以无所作为地过贫贱日子。如今有大贤在此而可以追随之为弟子,就也能够有凭仗而引为知己之乐了。

24.【答案】 ①这段文字,劣周公,优孔子,以周公来反衬孔子。②作者这样写,暗以孔子比欧梅,以孔门弟子自况,说明富贵不足重,而师徒以道相乐才是人间最高的乐趣。

【解析】[参考译文]

轼每次读《诗经》读到《鸱鸮》,读《尚书》读到《君奭》时,曾经私自替周公遇不到知心人而难过。待到阅读史籍时,看到孔子被围困在陈、蔡两国的交界处,但是他却照常抚琴歌咏而不停歇。当他和颜渊、仲由等弟子互相问答时,夫子问道:“《诗》云:‘不是野牛不是虎,为啥跑向荒山野土?’难道我们的学说是错误的吗?我们为什么落到这种地步?”颜渊说:“夫子的学说太伟大了,所以合天下都没有容得下的地方;虽是如此,容不下又有什么可难过的呢?他们容不下咱们,正好显出夫子是崇高的君子哩。”夫子轻松地笑起来说:“如果你发财致富了,我情愿当你的大管家。”天下虽然不能容他,但是徒弟们足以和他说笑谈心是如此快乐!这时才体会到周公的富贵,倒有不及孔子贫贱的地方。以召公的贤德,以管叔和蔡叔的亲属关系,竟然不体谅他的好心,那么周公去和谁来安享富贵之乐呢?可是孔子的共同过贫贱生活的弟子们,却都是天下的贤才,也就满可以与之同心同德而快乐的吧。

轼七八岁时,刚知道读书那当儿,就听说如今天下有位欧阳公,他的为人好像古时孟轲、韩愈一流的;同时又有位梅公和他交游,互相启发一块儿讨论。以后年龄长大时,才能够阅读他们的诗文,从而想象他们的为人,猜想他们一准是飘洒地摆脱了世俗的快乐,而高兴地过着自己认为是快乐的生活吧。那时正在学习讲究对仗平仄格律的文字,想谋求三升两斗的俸禄,自己也觉得没有什么资格来参见于诸公之间。因此来到京师已经一年多了,也不曾探望过各位的大门。

今年春天,天下士人都到礼部来应试,执事和欧阳公亲自测验我们,轼出乎意外地获得了第二名。后来才听说,执事喜爱我的文章,认为颇有孟轲的风格;同时欧阳公也以我不作一般化的世俗文字而同意录取,所以我名字就排在前列了。既不是通过您身边的人替我事先托面子,又不是有亲戚老友为我嘱托说情,向往了十几年之久,闻其名而不得相见的人物,居然一旦之间成为知己。回家考虑这事,(认为)一个人不可苟且地享富贵,也不可以无所作为地过贫贱日子。如今有大贤在此而可以追随之为弟子,就也能够有凭仗而引为知己之乐了。那苟且地碰上一时的运气而富贵,身后跟着车辆、骑兵等几十个人,让那街坊上的小民聚集观看而啧啧称羡的,又怎能配抵换我的这种快乐呢?

书传说过:“不埋怨天,也不责备人。”又说:“从容啊游乐啊,就可以安度余年了。”执事的名声传遍天下,但官位不过是五品,您却和颜悦色而毫不气愤,您的文章宽厚敦朴而无怨言,这必然是有得以快乐的道理的吧,轼是很愿意听您的指教的。

25.【答案】不能让

“让”,也许注定饱含智慧,寥寥数笔,却能勾勒一个人的道德品性,有时,“让”是一种宽容,一种和谐,一种待人接物时必需的美好品质;但有时,“让”是一种懦弱,一种妥协,一种面对强权时的俯首称臣,这样的“让”,我们还要吗?还能“让”吗?

“我从天堂偷来圣火,可是人间惧怕光明;于是我把自己点燃,遥远的天际——凤凰涅槃。”

他从山村走进北大,成为一个时代的奇迹,然而他面对的是非议、质疑、不理解,他用诗人的敏感捕捉到社会的斑点、孤独、诽谤、憔悴、绝望,生活对于他,就像一只大缸,灌满了各式各样的苦水,苦痛击碎了最后的幻影。

然而,他让吗?他屈服吗?他用依次悲壮的陨落宣告一场涅槃。站在金黄的麦地下,在这大地的中央,他手扶天梯,他知道,它通向天堂,这个渴望飞翔的人注定要死于大地,但谁能肯定这不是他的第二次飞翔。

为了摆脱漫长的黑夜,根深蒂固的灵魂之苦,海子,他用毫不退让的姿势,向世人展示一轮新生的太阳,来呼应黎明前弥赛亚洪亮的召唤。

当我们面对理想的无法实现时,请不要退让,用坚定的信念守护信仰的绿荫,就算被骂作“白痴”,也要做一个有骨气而且虔诚的白痴。

当邪恶的黑手伸向神圣的奥运圣火,我们能“让”吗?美丽的金晶用微笑告诉世界,神圣不可侵犯。

当藏独分子,台独势力公然叫嚣,我们能“让”吗?为了祖国的主权,为了民族的尊严,我们坚决说“不”。

当“三聚氰胺”肆虐神州,毒奶粉,毒火腿,苏丹红,戕害多少无辜者的性命,我们能“让”吗?一次次道德的谴责,一份份生命对其他生命的责任,在我们心中敲响警钟,面对良心的拷问,我们不能逃避,我们要让世间的不公在正义的利剑下无处藏身。

在许许多多的时候,也许生死攸关,也许在挑战我们的原则,黑暗下,权威下,但为了生命的尊严,为了让正义凛然,为了让理想的光辉灿烂,请勇敢地说出:“不能让!”

【解析】本题考查学生写作的能力。具体考查话题作文的写作能力。话题作文一般由话题材料、话题和要求几部分组成。首先看话题材料。话题材料提供了对话题的理解角度。《论语》中“当仁不让于师”的“让”是退让;李斯说的“泰山不让土壤,故能成其大”的“让”是推辞、拒绝;俗语说的“让人三分风光月霁,退一步海阔天空”的“让”是谦让;拾得和尚说的“容他、忍他、让他”的“让”是忍让。对“让”的理解可以多角度思维。考生要尽可能地发散自己的思维,比如想到谦让、忍让、避让、让步、让贤等,甚或是由古今中外关于让的名言故事想到“让的结果”“让的原则”“让与被让”等,再者亦可反向立意“不让”,比如当仁不让、巾帼不让须眉等。据此,考生可以由古代“让”的典范,想到今天“不让”的尴尬;可以由人与人之间的“让”想到人与自然之间的“让”;可以记叙一件事表现“让”的传统美德;还可以围绕“该不该让”发表议论。但要注意,无论选择哪个角度都不可以脱离“让”的话题,也不能换成其它类似的词语。本题文体上没有限制,考生可以根据自己的写作优势选择最擅长的文体。

参考立意:1.让步,必须把握好度;2.过于谦让,只会坐失良机;3.“让”的智慧。

第11课

习题练习二(附答案)

一、选择题

1.下列各句中,加线字的意思与现代汉语不同的一项是( )

A.

奸官污吏虐民可以死

B.

吾亦望其言是实

C.

汝可以模拟得之

D.

吾之逃家复归也

2.对下列各句的文言句式,分类正确的一项是( )

①所以敢先汝而死,不顾汝也 ②当哭相和也 ③一恸

④厅旁一室,为吾与汝双栖之所 ⑤天灾可以死 ⑥必以告妾 ⑦钟情如我辈者

A.

①③⑤⑦/②④/⑥

B.

②③⑤/①④/⑥⑦

C.

①③⑤/②④/⑥⑦

D.

①②③⑤⑥/④/⑦

3.下列各句中与“必以告妾”省略成分相同的一项是( )

A.

余自束发读书轩中B.

不可数计

C.

君与俱来D.

具告以事

4.下列各句中没有通假字的一项是( )

A.

几家能彀

B.

吾灵尚依依旁汝也

C.

向使四君却客而不内

D.

汝初闻言而怒,后经吾婉解

5.下列对《谏逐客书》文意的理解和概括有误的一项是( )

A.

文章列举了秦国历史上穆、孝、惠、昭四代国君任用客卿而国富兵强的史实,用充足的事例说明客卿对秦国帝业的建立是有功的,从而证明了驱逐客卿是错误的这一中心论点。

B.

作者在最后一段中说“逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯”,意在表明逐客不仅会导致本国人口减少,造成内部空虚,还会使敌国人力增加,而且宾客被驱逐出外必投奔其他诸侯,从而构树新怨。

C.

本文在论证的逻辑上步步推进,层层深化。时间上由远及近,先言古代,次论现实,再言及未来。在论逐客的危害时,程度由轻及重:如果没有客卿,秦国就不会富利强大;不仅不能统一天下,还有亡国的危险。

D.

文章重笔浓墨,铺张排比,列举出秦王所喜爱的珍宝、美色、音乐等大量的生活享用品,目的是批评秦王快意当前、耽于物质享受、骄奢淫逸的生活作风。

6.下列“以”的意思,与例句相同的一项是

( )

例句:吾今以此书与汝永别矣

A.

且以汝之有身也

B.

今逐客以资敌国

C.

民以殷盛

D.

盖不能以寸管形容之

二、文本阅读

阅读下面的文字,完成文后题目。

铁血柔情林觉民

萧萧

林觉民字意洞,号天外生。从小便被父亲过继给了他的叔父林孝颖。叔父对林觉民寄予厚望,希望他可以在仕途上达到自己无法企及的人生高度,为林家光宗耀祖。林觉民13岁那年,望子成龙的林孝颖把他送去参加科举童子试,厌恶科举的叛逆少年林觉民进了考场,竟在试卷上写下“少年不望万户侯”七个字后便转身大步离开了。

男儿有志不在年高。青涩年纪的林觉民早早就立下了“中国非革命无以自强”的志向,大量阅读进步书刊,还给自己取了“抖飞”“天外生”的号,从字义上可以看出,林觉民渴望做展翅高飞、打拼出一方天地的热血男儿。林孝颖看着爱子从懵懂少年成长为进步青年,不免喜忧参半,甚至可以说忧大于喜。他担心儿子在这条路上走得太决绝,更担心有朝一日白发人送黑发人……当这样的担心越来越多的时候,他做出了一个决定——让林觉民娶妻成家。

1905年,18岁的林觉民迎娶了比他小一岁的陈意映。陈意映出身名门,不仅知书达理,还通晓文墨。林觉民与陈意映可谓“一见钟情,爱由心生”,当时,他们的家非常清贫,只有一张床、一张桌和两把椅子。但是陈意映并不在意,有林觉民这样英俊潇洒、才志冲天的男子做夫君,她心满意足。

1907年,林觉民与陈意映婚后仅两年,甜蜜的日子刚开个头,但为了实现革命理想,他毅然前往日本自费留学去了。林觉民到日本后不久,就加入了同盟会。林觉民对远离陈意映一直心怀歉意。留学日本后,他曾写有一篇记录两人缱绻情感生活的文章《原爱》,文中写道:“吾妻性癖好尚,与君绝同,天真浪漫真女子也。”从中可以看到林觉民对妻子的怜爱之情。

1911年春天,当林觉民以学校正在放樱花假为名,风尘仆仆从日本归来时,陈意映又惊又喜。关于丈夫此行的目的,陈意映是后来才知道的——当时黄兴在香港筹划广州起义,对林觉民委以重任。那些日子,林觉民异常忙碌,根本不能如陈意映所期望的那样朝夕相对。陈意映虽有不悦,可是并无怨言。对她来说,有理想有追求的林觉民才是她最爱的丈夫。

革命起义需要武器弹药,没有财政补贴,如何是好?林觉民就在西禅寺召集人马自己动手制造炸药。炸药准备妥当的时候,运输又成了一个严重的问题。林觉民眉头一皱计上心来:把炸药装进棺材,然后找一个女人装成寡妇护送棺材去香港。林觉民本想要自己的妻子来完成这一任务,可是当时陈意映已怀着他们的第二个孩子,无法成行。1911年4月的一天,林觉民对妻子说:“我去趟香港就回来。”陈意映料想不到,这一次的分离竟成永别。

广州起义的前三天,即1911年4月24日深夜,万籁俱寂。在临近江边的一栋小楼里,林觉民想到尚未成功的革命,想到家中牵挂自己的妻儿和父亲,眼泪突然落了下来——他不是贪生怕死之人,但是他有太多的不舍和难过,于是提笔在两块方巾上写下了著名的《禀父书》和《与妻书》。林觉民写写停停,伤情处,曾几次“不能竟书而欲搁笔”,方巾上的字眼见越来越小,都小到蝇头了,林觉民还是不想停下来,他满腔的爱此时已浓稠到了极点。那一刻,林觉民非常希望手里的方巾大得没边儿,让他能够淋漓尽致地向陈意映表达他绵延不绝的爱。24岁的林觉民在月光下辗转难眠,不知不觉写到天已破晓,他把方巾折叠包好交给朋友,郑重嘱托道:“我死,幸为转达。”

广州起义失败后,两广总督张鸣岐与水师提督李准会审林觉民,惊见一个剪了短发的美少年“侃侃而谈,畅论世界大势”并表示“只要革除暴政,建立共和,能使国家安强,则吾死瞑目矣”,这个美少年就是林觉民。林觉民说到痛处,难以遏制激动的情绪,把身上的镣铐挥得哐哐作响。李准被打动了,命人把镣铐解开,允以纸笔。在林觉民口含血痰却含而不吐之时,李准更是亲手拿了痰钵,走到他身边。两广总督张鸣岐亦很动容,他曾发出这样的感叹:“惜哉!林觉民面貌如玉,肝肠如铁,心地光明如雪,真算得上奇男子。”当时有人劝总督大人为国留才,而张鸣岐认为这种英雄人物万不可留给革命党,遂下令处死。死亡来临时,林觉民面容平静,甚至没有多眨一下眼睛,“吾辈此举,事必败,身必死,然吾辈身死之日距光复期必不远矣”。他用坚定的信念为革命殉情,豪气干云。

(选自《名人传记》,有删改)

相关链接:

①吾自遇汝以来,常愿天下有情人都成眷属;然遍地腥云,满街狼犬,称心快意,几家能彀?司马春衫,吾不能学太上之忘情也。语云:仁者“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”。吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。(摘自林觉民《与妻书》)

②然是役也,碧血横飞,浩气四塞,草木为之含悲,风云因而变色,全国久蛰之人心,乃大兴奋。怨愤所积,如怒涛排壑,不可遏抑,不半载而武昌之大革命以成!则斯役之价值,直可惊天地,泣鬼神,与武昌革命之役并寿。

(摘自孙中山《<黄花冈七十二烈士事略>序》)

7.下列对材料有关内容的分析和概括,不恰当的两项是(

)(

)

A.本文通过对林觉民革命经历及情感生活的叙述,把一个铁血柔情、豪气干云的革命英雄形象展现在我们面前。

B.为了让林觉民能仕途腾达、光宗耀祖,林孝颖送子参加科举考试,并给儿子迎娶了满意的妻子,这足见其爱子之心。

C.林觉民婚后两年便加入同盟会,随后远赴日本寻找革命真理,这期间,他未忘心爱的妻子,写文章思念赞美妻子。

D.起义前,林觉民彻夜未眠,在方巾上写下给父亲和妻子的信,并准备以此作为临上战场前与亲人的诀别之言。

E.本文运用了记叙、描写、抒情等多种表达方式,行文详略得当,感情饱满,语言生动形象,富有文学性。

8.林觉民为什么被称为“铁血”男儿?请联系全文,分点回答。

9.最后一段写林觉民受审就义的情景,有何作用?请简要分析。

10.有人认为,林觉民以微弱的力量对抗清政府,不仅牺牲了自己的生命和家人的幸福,也没给天下人带来福利。他的牺牲,意义不大,死不足惜。对此,你怎么看?请结合文章和相关链接,谈谈你的观点及理由。

三、语言表达

11.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过10个字。(3分)

为了保护自己,变色龙经常换上与环境接近的颜色。人们对此有一种根深蒂固的看法,以为变色龙__①__,就可以变成什么颜色。其实,__②__。蜥蜴类动物的皮肤变色__③__,温度和光线是其决定因素,而且每种蜥蜴能变什么颜色也是固定的。

12.下面是《我和我的祖国》中的一段歌词,请仿照画线部分再续写一组句子。要求修辞恰当,情感一致;不要求与原词押韵,字数可适当增减。

我的祖国和我,像海和浪花一朵,浪是海的赤子,海是那浪的依托,每当大海在微笑,我就是笑的旋涡。

13.请在下面的横线处仿写前面的句子,使之构成排比句。

任何一个美好的愿望想要变成现实,都需要我们付出不懈的努力和奋斗。奋斗是刘禹锡笔下千淘万漉的辛苦,奋斗是郑板桥笔下咬定青山的坚韧,奋斗是 ,奋斗是 。

四、默写

14.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《与妻书》中,作者引用了《孟子》中的“__________________________________________,__________________________”两句来说明自己不顾妻儿而勇于牺牲的原因。

(2)《与妻书》中,作者用“__________________________,__________________________”八个字概括了没有几家可以过上称心快意生活的原因。

(3)《与妻书》中,写出了月夜下庭院美丽景色的句子是“______________________,______________________”。

(4)《与妻书》第二段中“__________________,________________,______________”三句是全文纲领性的句子,全文说理由此而展开。

五、文言文阅读

阅读《谏逐客书》,完成题目。

15.下列对课文中文言语段的断句,正确的一项是( )

此四君者皆以客之功由此观之客何负于秦哉向使四君却客而不内疏士而不用是使国无富利之实而秦无强大之名也

A.此四君者/皆以客之功/由此观之客/何负于秦哉/向使四君却客而不内/疏士而不用/是使国无富利之实而秦无强大之名也

B.此四君者/皆以客之功/由此观之客/何负于秦哉/向使四君却客/而不内疏士而不用/是使国无富利之实而秦无强大之名也

C.此四君者/皆以客之功/由此观之/客何负于秦哉/向使四君却客/而不内疏士而不用/是使国无富利之实而秦无强大之名也

D.此四君者/皆以客之功/由此观之/客何负于秦哉/向使四君却客而不内/疏士而不用/是使国无富利之实而秦无强大之名也

16.下列对文中重点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.客,指外来的人,与“主”相对。也指外出或寄居、旅居他乡的人。文中指在秦国做官任事的其他诸侯国的人。

B.本文中“六国”指与秦国并称的包括郑国、卫国在内的六个诸侯国。

C.“丹青”中丹、青本是两种可作颜料的矿物,因为我国古代绘画常用朱红色和青色两种颜色,所以丹青成为绘画艺术的代称,后也可指代史册、史籍。

D.黔首,战国时期和秦代对百姓的称谓。当时平民用黑巾覆头,故称为“黔首”,后来成了平民的代称。

17.下列对课文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.作者在第一段列举四位明君、诸多贤士为秦国做出巨大贡献的事实来说明客卿有功于秦,排比句的使用增强了说服力。

B.作者认为,如果秦君所看重的只在珠玉声色方面,所轻视的却是人民士众,那么这决不是用来跨越海内、制服诸侯的方法。

C.李斯对秦王辞退一切宾客、把武器和粮食提供给敌人、使得天下的士子不敢向西进入秦国、最终与诸侯国建立怨仇的做法很不理解。

D.文章最后指出,驱逐客卿就会帮助敌国,减少本国的人口而增加敌国的人口,会使秦国虚弱又和各国结怨,会使国家陷于危地。

18.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)强公室,杜私门,蚕食诸侯,使秦成帝业。

(2)太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。

19.一文,李斯能够说服秦王收回逐客成命的根本原因是什么?

阅读下面的文言文,完成文后题目。

上梅直讲书

苏 轼

轼每读《诗》至《鸱鸮》,读《书》至《君奭》,常窃悲周公之不遇。及观史,见孔子厄于陈、蔡之间,而弦歌之声不绝。颜渊、仲由之徒相与问答,夫子曰:“‘匪兕匪虎,率彼旷野。’吾道非耶?吾何为于此?”颜渊曰:“夫子之道至大,故天下莫能容;虽然,不容何病?不容然后见君子。”夫子油然而笑曰:“回!使尔多财,吾为尔宰。”夫天下虽不能容,而其徒自足以相乐如此。乃今知周公之富贵,有不如夫子之贫贱。夫以召公之贤,以管、蔡之亲,而不知其心,则周公谁与乐其富贵?而夫子所与共贫贱者,皆天下之贤才,则亦足以乐乎此矣!

轼七八岁时,始知读书。闻今天下有欧阳公者,其为人如古孟轲、韩愈之徒;而又有梅公者从之游,而与之上下其议论。其后益壮,始能读其文词,想见其为人,意其飘然脱去世俗之乐,而自乐其乐也。方学为对偶声律之文,求升斗之禄,自度无以进见于诸公之间。来京师逾年,未尝窥其门。

今年春,天下之士群至于礼部,执事与欧阳公实亲试之,轼不自意获在第二。既而闻之,执事爱其文,以为有孟轲之风;而欧阳公亦以其能不为世俗之文也而取,是以在此。非左右为之先容,非亲旧为之请属,而向之十余年间,闻其名而不得见者,一朝为知己。退而思之,人不可以苟富贵,亦不可以徒贫贱。有大贤焉而为其徒,则亦足恃矣。苟其侥一时之幸,从车骑数十人,使闾巷小民,聚观而赞叹之,亦何以易此乐也?

传曰:“不怨天,不尤人。”“盖优哉游哉,可以卒岁。”执事名满天下而位不过五品其容色温然而不怒其文章宽厚敦朴而无怨言此必有所乐乎斯道也轼愿与闻焉。

(选自《苏轼文集》卷四十八)

20.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.执事名满天下/而位不过五品/其容色温/然而不怒其文章/宽厚敦朴而无怨言/此必有所乐乎斯道也/轼愿与闻焉

B.执事名满天下/而位不过五品/其容色温/然而不怒其文章/宽厚敦朴而无怨言/此必有所乐乎/斯道也/轼愿与闻焉

C.执事名满天下/而位不过五品/其容色温然而不怒/其文章宽厚敦朴而无怨言/此必有所乐乎斯道也/轼愿与闻焉

D.执事名满天下/而位不过五品/其容色温然而不怒/其文章宽厚敦朴而无怨言/此必有所乐乎/斯道也/轼愿与闻焉

21.下列对文中加线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.宰,奴隶主家中总管,卿大夫家臣。

B.礼部,官署名,管理国家典章制度、祭祀、学校、科举等,并负责接待四方宾客等事务。

C.执事,管事的人,这里指考官。

D.闾巷,小的街道,即里巷。泛指乡里民间。

22.下列对文章相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.周公富贵,但不被人理解,孔子困厄,但师徒怡然自得。因此苏轼认为,周公的富贵实在还比不上孔子的贫贱。

B.苏轼认为,追求富贵不如空守贫贱,能成为大贤的学生,那是很快乐的事情。如果能带着成队的车马和几十个随从,使得里巷的百姓围着观看并且赞叹他,那就更快乐了。

C.苏轼在这封信中用孔子和他学生的故事来比照自己与欧阳修、梅尧臣的关系,这样写表明对欧阳修与梅尧臣二人学识与人品的高度推崇。

D.本文是苏轼应礼部试考取第二名之后写给梅尧臣的一封信,作者在信中畅谈了士遇知己的快乐,也含蓄地表达了希望得到进一步培养的愿望。

23.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①夫以召公之贤,以管、蔡之亲,而不知其心,则周公谁与乐其富贵?

②人不可以苟富贵,亦不可以徒贫贱。有大贤焉而为其徒,则亦足恃矣。

24.文章开头对周公和孔子的态度有何不同?作者这样写想要说明什么道理?

六、作文

25.阅读下面的文字,根据要求作文。

我国流传着许多关于“让”的名言。《论语》说:“当仁不让于师。”李斯说:“泰山不让土壤,故能成其大。”俗语说:“让人三分风光月霁,退一步海阔天空。”有人问拾得和尚:“人逼我、迫我、害我,你将如何待他?”拾得说:“容他、忍他、让他。”

请以“让”为话题写一篇不少于800字的作文。注意不要套作,不得抄袭。

答案解析

1.【答案】C

【解析】 C项,模拟,古义是“想象、揣摩”的意思,今义是“模仿”的意思。

2.【答案】D

【解析】 ①②③⑤⑥均为省略句,④为判断句,⑦为状语后置句。

3.【答案】C

【解析】 例句“以”后省略介词宾语“之”,C项与例句一样,“与”后省略介词宾语“之”。A项,“轩”前省略介词“于”。B项,“数”前省略介词“以”。D项,“告”后省略动词宾语“之”。

4.【答案】D

【解析】A项,“彀”同“够”;B项,“旁”同“傍”,依傍,依靠;C项,“内”,同“纳”,接纳。

5.【答案】D

【解析】D项,目的是同秦王对待客卿的态度进行比较,指出秦王用物跟用人态度的矛盾。

6.【答案】D

【解析】D项和例句的“以”都是介词,用。A.介词,因为;B.连词,来;C.介词,

因此。

7.【答案】BC

【解析】B项,“给儿子迎娶了满意的妻子”并非为了让林觉民能仕途腾达、光宗耀祖;C项,加入同盟会是在去日本之后,“随后”的表述不准确。

8.【答案】①追求进步、立志革命强国之决绝执着:厌恶科举,阅读进步书刊,立下了“中国非革命无以自强”的志向。②投身革命工作义无反顾:为了理想,自费前往日本留学;为了革命,舍弃亲人与爱妻,参加广州起义;③面对牺牲时大义凛然,视死如归:面对敌人的审讯,他信念坚定,从容赴死。

【解析】这是一道信息筛选的题目,答题时注意审清题干,然后锁定区位,概括文意作答,此题是综合筛选的题目,要立足原文,从“被称为‘铁血’男儿”角度进行概括,联系文章内容答题,找到相关答题区间,筛选关键语句,概括形成答案。

9.【答案】①正面突显了林觉民心怀壮志、视死如归、大义凛然的高大形象。②用张鸣岐和李准在审讯林觉民时的言行态度,侧面表现了林觉民的才华和精神,使之高大的形象更加丰满;

③表达了作者对林觉民的崇敬、惋惜之情,增强了文章的感染力。

【解析】题干“最后一段写林觉民受审就义的情景,有何作用?请简要分析”,答案从内容和结构两个角度答题。正面突显了林觉民心怀壮志、视死如归、大义凛然的高大形象。用张鸣岐和李准在审讯林觉民时的言行态度,侧面表现了林觉民的才华和精神,使之高大的形象更加丰满;同时“惊天地,泣鬼神,与武昌革命之役并寿”表达了作者对林觉民的崇敬、惋惜之情,增强了文章的感染力。

10.【答案】观点明确,且结合文本论述清楚,表达简洁流畅。

参考示例:

观点:林觉民为天下人谋福利,无私无畏,壮烈牺牲,鼓舞了后来的革命者,意义重大。

理由:①林觉民以天下为己任,牺牲了自我的幸福,为天下人谋福利,精神可贵。②林觉民追求革命理想,无所畏惧,视死如归,其勇敢的精神让人敬佩。③广州起义虽然失败,但林觉民这些烈士的精神,鼓舞了民众,为辛亥革命的最后成功做出了贡献。

【解析】题干中答题关键词“牺牲的意义”“怎么看”“结合文章和相关链接,谈谈观点及理由”。答题时首先表明观点,然后结合文章内容分析,适当加入自己的见解,言之成理即可。

11.【答案】 (示例)①想变成什么颜色 ②事实并非如此 ③是需要外在条件的

【解析】 ①处根据上文“根深蒂固”“以为”和下文“就可以”可填出“想变成什么颜色”。②处前“其实”表转折,横线处应填写与前面意思相反的内容。③处根据下文“温度和光线”可知前文应为蜥蜴类动物颜色变化需要的条件。

12.【答案】 (示例1)像森林和小树一株,树是森林的孩子,森林是那树的托举,每当森林在欢歌,我就是歌的音符。

(示例2)像蓝天和彩云一朵,云是天的稚子,天是那云的归所,每当蓝天绽放笑颜,我就是脸上的红艳一抹。

13.【答案】李白笔下长风破浪的豪情 毛泽东笔下中流击水的勇气

【解析】这类题的解题思路为读懂题干,全面理解和落实题干的要求,把握中心,展开合理的想象,恰当地运用修辞手法,最后整合答案,写成完整的一句话,修改润色使之语言生动。前面句子里有“刘禹锡”“郑板桥”,所以我们写的句子也应选人名,还要注意人物笔下的风格要与人物的风格一致。“李白”的是“长风破浪的豪情”,

“毛泽东”的是“中流击水的勇气”。

14.【答案】 (1)老吾老以及人之老 幼吾幼以及人之幼 (2)遍地腥云 满街狼犬 (3)窗外疏梅筛月影 依稀掩映 (4)吾至爱汝 即此爱汝一念 使吾勇于就死也

15.【答案】 D

【解析】 结合上下文语境,依据重要文言实词、虚词以及句式进行排除判断。

16.【答案】 B

【解析】 B项,本文中“六国”不包括郑国、卫国。

17.【答案】 C

【解析】 C项,“把武器和粮食提供给敌人”理解有误,原文是比喻的说法,为说理服务。

18.【答案】 (1)增强、巩固了王室的权力,抑制豪门贵族的势力,逐步侵吞诸侯,使秦国奠定了统一全国的基础。

(2)泰山不嫌弃微小的土块,所以能成就它的高大;江河湖海不舍弃细小的水流,所以能成就它的渊深;有志建立王业的人不嫌弃百姓,所以能彰明他的德行。

19.【答案】论证切中秦王急于统一天下的心理要害。

20.【答案】 C

【解析】 原文标点为:执事名满天下,而位不过五品,其容色温然而不怒,其文章宽厚敦朴而无怨言,此必有所乐乎斯道也,轼愿与闻焉。

21.【答案】 C

【解析】 C项,对对方的尊称,这里指梅尧臣。

22.【答案】 B

【解析】 B项,“追求富贵不如空守贫贱”“那就更快乐了”两处皆不当。

23.【答案】①以召公的贤德,以管叔和蔡叔的亲属关系,竟然不体谅他的好心,那么周公去和谁来安享富贵之乐呢?

②(认为)一个人不可苟且地享富贵,也不可以无所作为地过贫贱日子。如今有大贤在此而可以追随之为弟子,就也能够有凭仗而引为知己之乐了。

24.【答案】 ①这段文字,劣周公,优孔子,以周公来反衬孔子。②作者这样写,暗以孔子比欧梅,以孔门弟子自况,说明富贵不足重,而师徒以道相乐才是人间最高的乐趣。

【解析】[参考译文]

轼每次读《诗经》读到《鸱鸮》,读《尚书》读到《君奭》时,曾经私自替周公遇不到知心人而难过。待到阅读史籍时,看到孔子被围困在陈、蔡两国的交界处,但是他却照常抚琴歌咏而不停歇。当他和颜渊、仲由等弟子互相问答时,夫子问道:“《诗》云:‘不是野牛不是虎,为啥跑向荒山野土?’难道我们的学说是错误的吗?我们为什么落到这种地步?”颜渊说:“夫子的学说太伟大了,所以合天下都没有容得下的地方;虽是如此,容不下又有什么可难过的呢?他们容不下咱们,正好显出夫子是崇高的君子哩。”夫子轻松地笑起来说:“如果你发财致富了,我情愿当你的大管家。”天下虽然不能容他,但是徒弟们足以和他说笑谈心是如此快乐!这时才体会到周公的富贵,倒有不及孔子贫贱的地方。以召公的贤德,以管叔和蔡叔的亲属关系,竟然不体谅他的好心,那么周公去和谁来安享富贵之乐呢?可是孔子的共同过贫贱生活的弟子们,却都是天下的贤才,也就满可以与之同心同德而快乐的吧。

轼七八岁时,刚知道读书那当儿,就听说如今天下有位欧阳公,他的为人好像古时孟轲、韩愈一流的;同时又有位梅公和他交游,互相启发一块儿讨论。以后年龄长大时,才能够阅读他们的诗文,从而想象他们的为人,猜想他们一准是飘洒地摆脱了世俗的快乐,而高兴地过着自己认为是快乐的生活吧。那时正在学习讲究对仗平仄格律的文字,想谋求三升两斗的俸禄,自己也觉得没有什么资格来参见于诸公之间。因此来到京师已经一年多了,也不曾探望过各位的大门。

今年春天,天下士人都到礼部来应试,执事和欧阳公亲自测验我们,轼出乎意外地获得了第二名。后来才听说,执事喜爱我的文章,认为颇有孟轲的风格;同时欧阳公也以我不作一般化的世俗文字而同意录取,所以我名字就排在前列了。既不是通过您身边的人替我事先托面子,又不是有亲戚老友为我嘱托说情,向往了十几年之久,闻其名而不得相见的人物,居然一旦之间成为知己。回家考虑这事,(认为)一个人不可苟且地享富贵,也不可以无所作为地过贫贱日子。如今有大贤在此而可以追随之为弟子,就也能够有凭仗而引为知己之乐了。那苟且地碰上一时的运气而富贵,身后跟着车辆、骑兵等几十个人,让那街坊上的小民聚集观看而啧啧称羡的,又怎能配抵换我的这种快乐呢?

书传说过:“不埋怨天,也不责备人。”又说:“从容啊游乐啊,就可以安度余年了。”执事的名声传遍天下,但官位不过是五品,您却和颜悦色而毫不气愤,您的文章宽厚敦朴而无怨言,这必然是有得以快乐的道理的吧,轼是很愿意听您的指教的。

25.【答案】不能让

“让”,也许注定饱含智慧,寥寥数笔,却能勾勒一个人的道德品性,有时,“让”是一种宽容,一种和谐,一种待人接物时必需的美好品质;但有时,“让”是一种懦弱,一种妥协,一种面对强权时的俯首称臣,这样的“让”,我们还要吗?还能“让”吗?

“我从天堂偷来圣火,可是人间惧怕光明;于是我把自己点燃,遥远的天际——凤凰涅槃。”

他从山村走进北大,成为一个时代的奇迹,然而他面对的是非议、质疑、不理解,他用诗人的敏感捕捉到社会的斑点、孤独、诽谤、憔悴、绝望,生活对于他,就像一只大缸,灌满了各式各样的苦水,苦痛击碎了最后的幻影。

然而,他让吗?他屈服吗?他用依次悲壮的陨落宣告一场涅槃。站在金黄的麦地下,在这大地的中央,他手扶天梯,他知道,它通向天堂,这个渴望飞翔的人注定要死于大地,但谁能肯定这不是他的第二次飞翔。

为了摆脱漫长的黑夜,根深蒂固的灵魂之苦,海子,他用毫不退让的姿势,向世人展示一轮新生的太阳,来呼应黎明前弥赛亚洪亮的召唤。

当我们面对理想的无法实现时,请不要退让,用坚定的信念守护信仰的绿荫,就算被骂作“白痴”,也要做一个有骨气而且虔诚的白痴。

当邪恶的黑手伸向神圣的奥运圣火,我们能“让”吗?美丽的金晶用微笑告诉世界,神圣不可侵犯。

当藏独分子,台独势力公然叫嚣,我们能“让”吗?为了祖国的主权,为了民族的尊严,我们坚决说“不”。

当“三聚氰胺”肆虐神州,毒奶粉,毒火腿,苏丹红,戕害多少无辜者的性命,我们能“让”吗?一次次道德的谴责,一份份生命对其他生命的责任,在我们心中敲响警钟,面对良心的拷问,我们不能逃避,我们要让世间的不公在正义的利剑下无处藏身。

在许许多多的时候,也许生死攸关,也许在挑战我们的原则,黑暗下,权威下,但为了生命的尊严,为了让正义凛然,为了让理想的光辉灿烂,请勇敢地说出:“不能让!”

【解析】本题考查学生写作的能力。具体考查话题作文的写作能力。话题作文一般由话题材料、话题和要求几部分组成。首先看话题材料。话题材料提供了对话题的理解角度。《论语》中“当仁不让于师”的“让”是退让;李斯说的“泰山不让土壤,故能成其大”的“让”是推辞、拒绝;俗语说的“让人三分风光月霁,退一步海阔天空”的“让”是谦让;拾得和尚说的“容他、忍他、让他”的“让”是忍让。对“让”的理解可以多角度思维。考生要尽可能地发散自己的思维,比如想到谦让、忍让、避让、让步、让贤等,甚或是由古今中外关于让的名言故事想到“让的结果”“让的原则”“让与被让”等,再者亦可反向立意“不让”,比如当仁不让、巾帼不让须眉等。据此,考生可以由古代“让”的典范,想到今天“不让”的尴尬;可以由人与人之间的“让”想到人与自然之间的“让”;可以记叙一件事表现“让”的传统美德;还可以围绕“该不该让”发表议论。但要注意,无论选择哪个角度都不可以脱离“让”的话题,也不能换成其它类似的词语。本题文体上没有限制,考生可以根据自己的写作优势选择最擅长的文体。

参考立意:1.让步,必须把握好度;2.过于谦让,只会坐失良机;3.“让”的智慧。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])