第21课《古代诗歌五首——登飞来峰》课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 第21课《古代诗歌五首——登飞来峰》课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-28 21:19:34 | ||

图片预览

文档简介

登飞来峰

自读诗歌,读准字音,注意节奏

登飞来峰

【北宋】王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

聆听范读,标画节奏,感知大意

登飞来峰

【北宋】王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

解题:登飞来峰

飞来峰:指浙江绍兴城外的宝林山,古代传说此山自琅琊郡东武(今山东诸城)飞来。飞来之峰,从名字可见山之奇。

再读诗歌,理解诗歌结构

登飞来峰

【北宋】王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

写景

抒怀

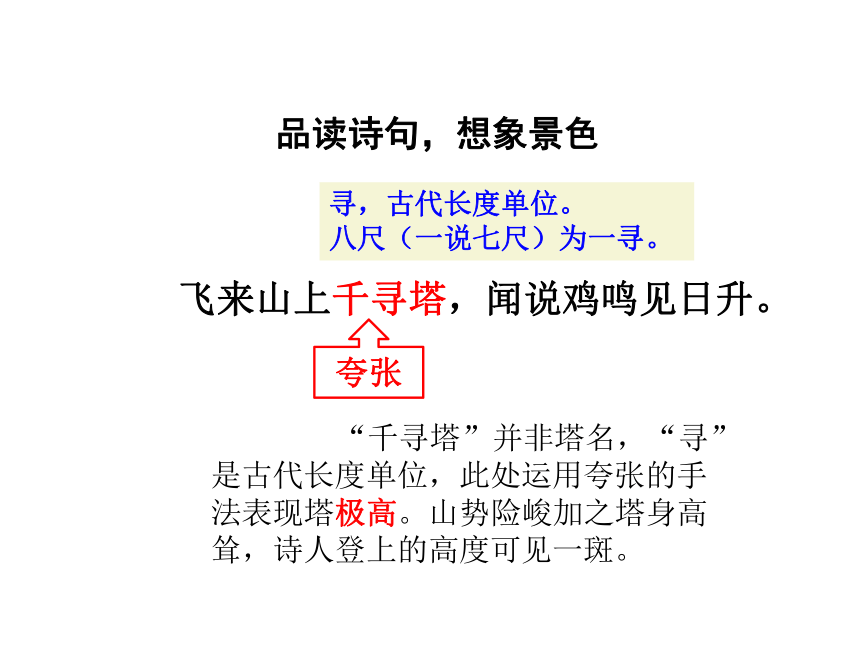

品读诗句,想象景色

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

寻,古代长度单位。

八尺(一说七尺)为一寻。

夸张

“千寻塔”并非塔名,“寻”是古代长度单位,此处运用夸张的手法表现塔极高。山势险峻加之塔身高耸,诗人登上的高度可见一斑。

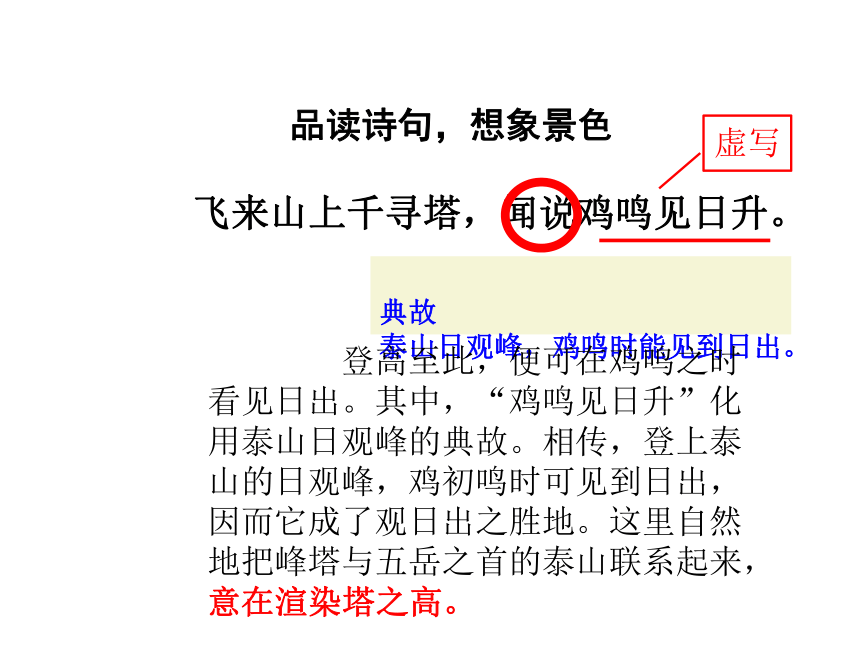

品读诗句,想象景色

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

典故

泰山日观峰,鸡鸣时能见到日出。

虚写

登高至此,便可在鸡鸣之时看见日出。其中,“鸡鸣见日升”化用泰山日观峰的典故。相传,登上泰山的日观峰,鸡初鸣时可见到日出,因而它成了观日出之胜地。这里自然地把峰塔与五岳之首的泰山联系起来,意在渲染塔之高。

品读诗句,想象景色

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

整体理解:飞来峰上有一座千寻高塔,传说(登上此塔)鸡鸣时能见到旭日东升。

品读诗句,感悟哲思

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

整句理解:我不怕浮云挡住远望的视线,因为我站在山峰塔顶的最高处。

望,眺望。

站得高,看得远

缘,由于,因为。

品读诗句,感悟哲思

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

古人常用“浮云”比喻奸邪小人。

最早见于陆贾《新语·慎微篇》:“故邪臣之蔽贤,犹浮云之障日也。”指奸臣不让君主跟贤臣相交,就像浮云遮蔽了日月。李白《登金陵凤凰台》中的诗句“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”,也是用浮云来写如此的社会现象。

知人论世

王安石,字介甫,号半山,北宋政治家、文学家、思想家、改革家,唐宋八大家之一。著作存《王临川集》《临川集拾遗》等。

(1021-1086年)

知人论世

《登飞来峰》为王安石三十岁时,初涉宦海所作。宋仁宗皇祐二年(1050)夏,王安石任浙江鄞县知县任满回江西临川故里,途经绍兴,此时诗人年轻气盛,抱负不凡,借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀。

后来王安石成为宰相,主持变法时曾宣言 “天变不足畏,人言不足恤,祖宗不足法”,即天象的变化不必畏惧,人们的议论也不需要担心,祖宗的规矩不一定效法。其中一往无前、无所畏惧的气势在本诗中已表现淋漓。

知人论世

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

眼前的各种干扰、困难、挫折、障碍等。

所谓“身在最高层”不仅限于位置,更可指认识达到了一定的高度,掌握了正确的观点或方法,就能透过现象看到本质,不会被事物的假象迷惑而感觉迷茫,也不会因为一时的困顿而灰心丧气。

从中,我们不难读出诗人对自己的事业充满自信,他将为此而一往直前,决不后退。

拓展材料一

作为欧阳修的门生,王安石颇为老师赏识,甚至称得上是欧阳修在当时文坛最为欣赏的两个人之一(另一位是苏轼)。虽然二人政见不同,王安石身为当朝宰相倡导变法,欧阳修反对变法,导致二人时有争斗。但在文学上和师门之谊方面,两人又惺惺相惜。欧阳修还曾在与王安石相谈甚欢后,作诗《赠王介甫》,送给王安石,对其大加赞赏。

《赠王介甫》

【北宋】欧阳修

翰林风月三千首,吏部文章二百年。

老去自怜心尚在,后来谁与子争先。

朱门歌舞争新态,绿绮(qǐ)尘埃拂旧弦。

常恨闻名不相识,相逢罇(zūn)酒曷(hé) 留连?

翰林风月三千首,吏部文章二百年。

李白曾官居翰林学士,借指李白。

韩愈曾做吏部侍郎,借指韩愈。

你的诗词,就像供奉翰林李白吟诵风月三千首那样富有才气;你的文章,如同吏部侍郎韩愈百代文宗集大成那样流传后世。

翰林风月三千首,吏部文章二百年。

李白曾官居翰林学士,借指李白。

韩愈曾做吏部侍郎,借指韩愈。

首联直接将王安石和李白、韩愈相比,欧阳修对其的欣赏之情溢于言表,能让一代文坛领袖如此不吝赞美之词,王安石的文学造诣可见一斑。

老去自怜心尚在,后来谁与子争先。

颔联又表达了对王安石的勉励和一种惺惺相惜之情:我现在已经老了,时常一个人独自伤感,但雄心还在,以后的人谁还能够与你一争高低呢?

朱门歌舞争新态,绿绮(qǐ)尘埃拂旧弦。

常恨闻名不相识,相逢罇(zūn)酒曷(hé) 留连?

颈联和尾联所表达的是一种敬重,还有对王安石的寄语,希望他可以成就一番事业。

如今整个大宋风雨飘摇,人们只知道贪图享乐,很少去关心国家的命运和普通老百姓的生活,只有我们不与世浮沉,依旧还是在忧国忧民。我很早就听说过你的大名,只是一直无缘相会,今天我总算是见到你了,也知道了你非常有才华,我们为何不坐下来把酒言欢,喝个一醉方休?

王安石拜读了这位文坛前辈赠诗,自然也是有所感触,于是便写下了《回赠奉酬永叔见赠》一诗,送给欧阳修:

欲传道义心犹在,强学文章力已穷。

他日若能窥孟子,终身何敢望韩公。

抠衣最出诸生后,倒屣尝倾广座中,

只恐虚名因此得,嘉篇为贶岂宜蒙。

欲传道义心犹在,强学文章力已穷。

他日若能窥孟子,终身何敢望韩公。

我传扬孔孟道义的雄心还是有的,但学习写作文章却感到力不从心。他日能够窥探到孟子道义的奥妙也就心满意足了,终生岂敢奢望在写作方面超过韩愈?

可见,王安石更在乎的是学孟子传道义,不然以王安石的志气、才情,又怎么会说“何敢望韩公”呢?显然他非常清楚要把精力全部放在弘扬儒家文化之上,放在他的政治抱负上。

抠衣最出诸生后,倒屣尝倾广座中,

只恐虚名因此得,嘉篇为贶岂宜蒙。

诗中的“抠衣”是一种古代礼节,见到尊长时提起衣服的前襟,以示恭敬。“诸生”指弟子。“倒屣”是匆忙迎接客人,以致把鞋都穿反了,这里化用《三国志?王粲传》的典故,蔡邕听说王粲在门外求见,没有来得及穿好鞋子就出去迎接他。

我和您的那些晚生后辈恭敬地来拜访您,却得到您极度重视与奖掖,深感惶恐。怕以后自己浪得虚名,您赠给我的美好诗篇及崇高评价我实在不敢承当啊。

同被欧阳修赏识的苏轼,在当时和王安石皆是年轻有为的朝廷栋梁,身不由己地卷入了党派之争。政治上的背道而驰,使得两人在官场上难免针锋相对。

但是,当苏轼因“乌台诗案”而险些被置于死地时,王安石虽远在江宁立刻派人快马加鞭赶至京城上书营救:“安有圣世而杀才士乎?”(哪有英明的时代把自己时代的天才杀了的呢?)最终,为国家保住了一位人才,为后世保住了一位文坛才子。

对于自己的政敌能如此评价、求情,可见王安石胸襟之博大!

拓展阅读二

后来,王安石罢相退隐后,苏轼曾前去探望。面对王安石搬到金陵居住的邀请,苏轼虽以诗婉言谢绝,但以“骑驴渺渺入荒陂”描绘出一位垂暮的老人骑着毛驴,走在往来于钟山的路上,孤独的身影进入山坡逐渐渺茫的凄凉画图,这里饱含苏轼对于王安石的深厚同情;同时还用“想见先生未病时” 中的一声先生表达了崇敬之情。

次荆公韵四绝

【北宋】苏轼

骑驴渺渺入荒陂,想见先生未病时。

劝我试求三亩宅,从公已觉十年迟。

这样一位对政治满怀抱负、心胸极其宽广之人,于生活之中又是如何呢?《宋史?王安石传》中是这么说的:“性欠好华腴,自奉至俭,或衣垢不浣,面垢不洗。”

这句话的大意是:王安石脾气淳厚俭仆,关于华美之物不甚留心,对待自己的生活要求十分俭省朴实,有的时候衣服脏了不洗,脸脏了也不洗。

王安石真可谓极尽俭朴,视富贵如浮云!

拓展阅读三

诗歌小结

王安石在《登飞来峰》一诗中,前两句写景,运用夸张的手法加之虚写所见日出之景凸显出所登之高耸、壮丽;后两句议论抒发哲思,表现作者变法改革的政治理想、远大的抱负,以及大无畏的精神。

作业:

1.背诵《登飞来峰》。

2.结合诗人生平、创作背景和诗歌词句,简要分析《登飞来峰》是怎样传递出诗人的情怀和志向的。(200字左右。)

自读诗歌,读准字音,注意节奏

登飞来峰

【北宋】王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

聆听范读,标画节奏,感知大意

登飞来峰

【北宋】王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

解题:登飞来峰

飞来峰:指浙江绍兴城外的宝林山,古代传说此山自琅琊郡东武(今山东诸城)飞来。飞来之峰,从名字可见山之奇。

再读诗歌,理解诗歌结构

登飞来峰

【北宋】王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

写景

抒怀

品读诗句,想象景色

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

寻,古代长度单位。

八尺(一说七尺)为一寻。

夸张

“千寻塔”并非塔名,“寻”是古代长度单位,此处运用夸张的手法表现塔极高。山势险峻加之塔身高耸,诗人登上的高度可见一斑。

品读诗句,想象景色

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

典故

泰山日观峰,鸡鸣时能见到日出。

虚写

登高至此,便可在鸡鸣之时看见日出。其中,“鸡鸣见日升”化用泰山日观峰的典故。相传,登上泰山的日观峰,鸡初鸣时可见到日出,因而它成了观日出之胜地。这里自然地把峰塔与五岳之首的泰山联系起来,意在渲染塔之高。

品读诗句,想象景色

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

整体理解:飞来峰上有一座千寻高塔,传说(登上此塔)鸡鸣时能见到旭日东升。

品读诗句,感悟哲思

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

整句理解:我不怕浮云挡住远望的视线,因为我站在山峰塔顶的最高处。

望,眺望。

站得高,看得远

缘,由于,因为。

品读诗句,感悟哲思

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

古人常用“浮云”比喻奸邪小人。

最早见于陆贾《新语·慎微篇》:“故邪臣之蔽贤,犹浮云之障日也。”指奸臣不让君主跟贤臣相交,就像浮云遮蔽了日月。李白《登金陵凤凰台》中的诗句“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”,也是用浮云来写如此的社会现象。

知人论世

王安石,字介甫,号半山,北宋政治家、文学家、思想家、改革家,唐宋八大家之一。著作存《王临川集》《临川集拾遗》等。

(1021-1086年)

知人论世

《登飞来峰》为王安石三十岁时,初涉宦海所作。宋仁宗皇祐二年(1050)夏,王安石任浙江鄞县知县任满回江西临川故里,途经绍兴,此时诗人年轻气盛,抱负不凡,借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀。

后来王安石成为宰相,主持变法时曾宣言 “天变不足畏,人言不足恤,祖宗不足法”,即天象的变化不必畏惧,人们的议论也不需要担心,祖宗的规矩不一定效法。其中一往无前、无所畏惧的气势在本诗中已表现淋漓。

知人论世

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

眼前的各种干扰、困难、挫折、障碍等。

所谓“身在最高层”不仅限于位置,更可指认识达到了一定的高度,掌握了正确的观点或方法,就能透过现象看到本质,不会被事物的假象迷惑而感觉迷茫,也不会因为一时的困顿而灰心丧气。

从中,我们不难读出诗人对自己的事业充满自信,他将为此而一往直前,决不后退。

拓展材料一

作为欧阳修的门生,王安石颇为老师赏识,甚至称得上是欧阳修在当时文坛最为欣赏的两个人之一(另一位是苏轼)。虽然二人政见不同,王安石身为当朝宰相倡导变法,欧阳修反对变法,导致二人时有争斗。但在文学上和师门之谊方面,两人又惺惺相惜。欧阳修还曾在与王安石相谈甚欢后,作诗《赠王介甫》,送给王安石,对其大加赞赏。

《赠王介甫》

【北宋】欧阳修

翰林风月三千首,吏部文章二百年。

老去自怜心尚在,后来谁与子争先。

朱门歌舞争新态,绿绮(qǐ)尘埃拂旧弦。

常恨闻名不相识,相逢罇(zūn)酒曷(hé) 留连?

翰林风月三千首,吏部文章二百年。

李白曾官居翰林学士,借指李白。

韩愈曾做吏部侍郎,借指韩愈。

你的诗词,就像供奉翰林李白吟诵风月三千首那样富有才气;你的文章,如同吏部侍郎韩愈百代文宗集大成那样流传后世。

翰林风月三千首,吏部文章二百年。

李白曾官居翰林学士,借指李白。

韩愈曾做吏部侍郎,借指韩愈。

首联直接将王安石和李白、韩愈相比,欧阳修对其的欣赏之情溢于言表,能让一代文坛领袖如此不吝赞美之词,王安石的文学造诣可见一斑。

老去自怜心尚在,后来谁与子争先。

颔联又表达了对王安石的勉励和一种惺惺相惜之情:我现在已经老了,时常一个人独自伤感,但雄心还在,以后的人谁还能够与你一争高低呢?

朱门歌舞争新态,绿绮(qǐ)尘埃拂旧弦。

常恨闻名不相识,相逢罇(zūn)酒曷(hé) 留连?

颈联和尾联所表达的是一种敬重,还有对王安石的寄语,希望他可以成就一番事业。

如今整个大宋风雨飘摇,人们只知道贪图享乐,很少去关心国家的命运和普通老百姓的生活,只有我们不与世浮沉,依旧还是在忧国忧民。我很早就听说过你的大名,只是一直无缘相会,今天我总算是见到你了,也知道了你非常有才华,我们为何不坐下来把酒言欢,喝个一醉方休?

王安石拜读了这位文坛前辈赠诗,自然也是有所感触,于是便写下了《回赠奉酬永叔见赠》一诗,送给欧阳修:

欲传道义心犹在,强学文章力已穷。

他日若能窥孟子,终身何敢望韩公。

抠衣最出诸生后,倒屣尝倾广座中,

只恐虚名因此得,嘉篇为贶岂宜蒙。

欲传道义心犹在,强学文章力已穷。

他日若能窥孟子,终身何敢望韩公。

我传扬孔孟道义的雄心还是有的,但学习写作文章却感到力不从心。他日能够窥探到孟子道义的奥妙也就心满意足了,终生岂敢奢望在写作方面超过韩愈?

可见,王安石更在乎的是学孟子传道义,不然以王安石的志气、才情,又怎么会说“何敢望韩公”呢?显然他非常清楚要把精力全部放在弘扬儒家文化之上,放在他的政治抱负上。

抠衣最出诸生后,倒屣尝倾广座中,

只恐虚名因此得,嘉篇为贶岂宜蒙。

诗中的“抠衣”是一种古代礼节,见到尊长时提起衣服的前襟,以示恭敬。“诸生”指弟子。“倒屣”是匆忙迎接客人,以致把鞋都穿反了,这里化用《三国志?王粲传》的典故,蔡邕听说王粲在门外求见,没有来得及穿好鞋子就出去迎接他。

我和您的那些晚生后辈恭敬地来拜访您,却得到您极度重视与奖掖,深感惶恐。怕以后自己浪得虚名,您赠给我的美好诗篇及崇高评价我实在不敢承当啊。

同被欧阳修赏识的苏轼,在当时和王安石皆是年轻有为的朝廷栋梁,身不由己地卷入了党派之争。政治上的背道而驰,使得两人在官场上难免针锋相对。

但是,当苏轼因“乌台诗案”而险些被置于死地时,王安石虽远在江宁立刻派人快马加鞭赶至京城上书营救:“安有圣世而杀才士乎?”(哪有英明的时代把自己时代的天才杀了的呢?)最终,为国家保住了一位人才,为后世保住了一位文坛才子。

对于自己的政敌能如此评价、求情,可见王安石胸襟之博大!

拓展阅读二

后来,王安石罢相退隐后,苏轼曾前去探望。面对王安石搬到金陵居住的邀请,苏轼虽以诗婉言谢绝,但以“骑驴渺渺入荒陂”描绘出一位垂暮的老人骑着毛驴,走在往来于钟山的路上,孤独的身影进入山坡逐渐渺茫的凄凉画图,这里饱含苏轼对于王安石的深厚同情;同时还用“想见先生未病时” 中的一声先生表达了崇敬之情。

次荆公韵四绝

【北宋】苏轼

骑驴渺渺入荒陂,想见先生未病时。

劝我试求三亩宅,从公已觉十年迟。

这样一位对政治满怀抱负、心胸极其宽广之人,于生活之中又是如何呢?《宋史?王安石传》中是这么说的:“性欠好华腴,自奉至俭,或衣垢不浣,面垢不洗。”

这句话的大意是:王安石脾气淳厚俭仆,关于华美之物不甚留心,对待自己的生活要求十分俭省朴实,有的时候衣服脏了不洗,脸脏了也不洗。

王安石真可谓极尽俭朴,视富贵如浮云!

拓展阅读三

诗歌小结

王安石在《登飞来峰》一诗中,前两句写景,运用夸张的手法加之虚写所见日出之景凸显出所登之高耸、壮丽;后两句议论抒发哲思,表现作者变法改革的政治理想、远大的抱负,以及大无畏的精神。

作业:

1.背诵《登飞来峰》。

2.结合诗人生平、创作背景和诗歌词句,简要分析《登飞来峰》是怎样传递出诗人的情怀和志向的。(200字左右。)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读