新疆乌市建工高中2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 新疆乌市建工高中2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 78.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-29 15:17:56 | ||

图片预览

文档简介

乌市建工高中2020-2021学年高二上学期期末考试

历史试题

卷面分值:100分 考试时长:80分钟 适用范围:高二年级(文科)

一、单选题(本大题共25小题,每小题2分 ,共50分)

1.国学大师钱穆认为,中国古代史“前一段落为秦以前的封建政治,后一段落为秦以后之郡县政治。”以下对这两大“政治”的理解正确的是( )

A. 都是地方制度,加强了中央集权 B. 都顺应了历史潮流,维护了统治

C. 都以血缘为纽带,实现了权力的高度集中 D. 前者是贵族政治,后者是官僚政治

2.关于中国封建专制的基本特征,史学家白钢认为:政治上的表现,一是有权就有一切,二是家长制,三是官僚政治;经济上的表现,一是以封建地主土地所有制为其经济基础,二是以自然经济为基本面貌的封建生产方式,文化上推行蒙昧主义,一是天命观。?其中“有权就有一切”、“家长制”、“官僚政治”、“蒙昧主义”历史根源分别是( )

A. 三公制、宗法制、中央集权制、道家思想 B. 皇权制、宗法制、中央集权制、道家思想

C. 三公制、宗法制、中央集权制、儒家思想 D. 皇权制、宗法制、中央集权制、儒家思想

3.在史籍中并不乏有关从商致富的记载,但几乎毫无例外,过去几个世纪以来,商人最后总是倾向于把累积得来的财富或过剩的资本投资于购买土地,或供应下一代有闲沉浸于传统典籍,参与科举,以便进入官僚行列。”造成这一现象的根本原因是( )

A. 自给自足的自然经济占统治地位 B. 推行重农抑商的传统政策

C. 儒家思想的根深蒂固 D. 科举入仕的深远影响

4.“城市”是由“城”与“市”结合为一的产物。有学者将中国历史上“城”与“市”的关系演变概括为5个阶段:有城无市,城中有市,城区即市区,城在市中和有市无城。下列古代城市,展示了“城区即市区”阶段较早期面貌的是( ? ? )

A. 秦都咸阳 B. 唐都长安 C. 宋代东京 D. 明代苏州

5.东汉实行察举制,“郡察孝廉,州举茂才”,州、郡都必须定期向朝廷举荐一定数量的人才,而判断孝廉、茂才的标准包括对儒家经典的熟悉程度和道德声望的高低等。这客观上( )

A. 推动了独尊儒学局面的出现 B. 促使社会阶层趋于固化

C. 打破了世家大族对政权的垄断 D. 动摇了郡县制的基础

6.明初废丞相、设顾问性质的内阁大学士,严防权臣乱政。明中后期严嵩、张居正等内阁首辅操纵朝政,权倾一时。这表明( )

A.皇权渐趋衰落 B. 君主集权加强 C. 内阁取代六部 D. 首辅权力失控

7.明前中期,朝廷在饮食器具使用上有一套严格规定,例如官员不得使用玉制器皿等。到明后期,连低级官员乃至普通人家也都使用玉制器皿。这一变化反映了( )

A.君主专制统治逐渐加强 B. 经济发展冲击等级秩序

C. 市民兴起瓦解传统伦理 D. 低级官员易染奢靡风气

8.清末爱国人士黄遵宪在给好友的信中写道,“新约规定,天旋地转”,“东南诸省所恃以为藩篱者,拱手而让他人之”,“敲骨吸髓,输此巨款,设机造货,夺我生产”。信中的“新约”( )

A. 结束了清廷的闭关锁国政策 B. 开始了中国半殖民地化进程

C. 拓展了列强经济侵略的方式 D. 使清政府成为“洋人的朝廷”

9.19世纪中期以后,中国市场上的洋货日益增多,火柴、洋布等日用品,“虽穷乡僻壤,求之于市,必有所供。”这种状况表明( )

A. 中国市场由被动开放转为主动开放 B. 商品经济基本取代自然经济

C. 日常生活与世界市场联系日趋密切 D. 中国关税主权开始丧失

10.秦汉时期设立了朝议制度,凡遇军国大事,皇帝往往“下其议”于群臣,议定的结果,通常由宰相领衔上奏,最后必须经皇帝裁决,方能施行。这一制度( )

A. 表明军国大事最终由朝臣议定 B. 反映了皇权与相权的矛盾

C. 起到了限制、监督皇权的作用 D. 有利于皇帝决策时集思广益

11.先秦诸子百家既相互辩难,也相互影响。儒家与法家主张的共通之处是( )

A.重农抑商 B. 强调制度与秩序 C. 厚古薄今 D. 重视道德与人伦

12.著名历史学家章开沅曾说:“1895年中国有三个人各自做出自己一生最重要的选择:康有为选择了变法,孙中山选择了革命,张謇选择了实业。”造成这种现象的主要原因是(? ? )

A.甲午战争后民族危机加深 B. 清政府成为洋人的朝廷

C. 西方民主思想的广泛影响 D. 资产阶级力量不够强大

13.洋务运动、维新变法和辛亥革命,反映了近代前期的历史主流。下列关于中国近代前期历史主流的表述,最为正确的是()

A. 推翻清朝统治,发展资本主义 B. 反抗外来侵略,维护国家统一

C. 建立民主共和制度,清除外国侵略势力 D. 争取民族独立,实现中国社会近代化

14.“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,无空虚之屋……买卖昼夜不绝,夜市三、四鼓,游人始稀;五鼓钟鸣,卖早市者又开店矣。”这种情形最早在哪个朝代普遍出现?( )

A. 汉朝 B. 唐朝 C. 宋朝 D. 清朝

15.“欲求兴天下之利,除天下之害,当若繁为攻伐,此实天下之巨害也.”这一观点出自先秦( )

A. 儒家 B. 法家 C. 墨家 D. 道家

16.朱熹在《四书章句集注》中说:“盖国以民为本,社稷亦为民而立,而君之尊又系于二者之存亡,故其轻重如此。”这一说法( )

A. 强调了君主至尊的观念 B. 体现了儒家传统的民本思想

C. 呼应了“存天理,灭人欲”的主张 D. 推动了儒家思想的新发展

17.从“中体西用”到“进化论”,再到“阶级斗争论”,反映了中国社会对近代科学文化的理解和选择。这一选择一以贯之的主题是

A. 否定儒家正统思想 B. 进行反帝反封建斗争 C. 弘扬科学与理性精神 D. 探索国家独立与富强

18.有学者在评价某历史事件时,提及以下几个影响:一、全国学生势力的大结合;二、反军阀及反帝国主义的兴起;三、社会各个阶层的觉醒。该历史事件( )

A. 促使民主共和观念深入人心 B. 揭开了新民主主义革命序幕

C. 基本推翻了北洋军阀的统治 D. 动摇了儒家思想的统治地位

19.1879年以前,福州船政局所造之船均“派拨各省,并不索取原价分文”;此后造船所用材料费由用船一方拨付,采取“协造”方式生产。这种变化反映了( )

A.军用工业由官办转为商办 B. “协造”意在缓解经费压力

C. 军工产品市场化趋势明显 D. 近代轮船制造业走出困境

20.在面对西方文明时,中国大体上都是“在传统中变”,可是,1895年以后,在这种追求富强的心情中,一切却似乎在向着西方式的“现代”转化,出现了“在传统外变”的取向。出现“传统外变”的内在根源是

A.中华民族危机不断加深 B. 近代中国民族工业的发展

C. 洋务运动弊端日益明显 D. 西方近代工业文明的影响

21.在近代,中国文化的忧患意识、变易观念、华夷之辨、民本思想等精神传统,通过现代诠释获得了新的生命,转换为近代救亡意识、“变法一自强”思潮、革命观念以及近代民族主义、民主主义等。这主要表明( ? ? )

A. 西方思想影响着中国文化进程 B. 政治变革丰富了传统文化的内涵

C. 民族危机推动中国文化的转型 D. 传统文化是近代革命的指导思想

22.中国古代科技成就中天文历法、数学、医学等尤为突出,而科学理论方面的成就却较少。造成这种现象的根本原因是( )

A. 以小农经济为主的农耕经济的需要 B. 封建统治者不重视科学理论研究

C. 中国科学家不注重理论研究 D. 科举考试只考儒家学说

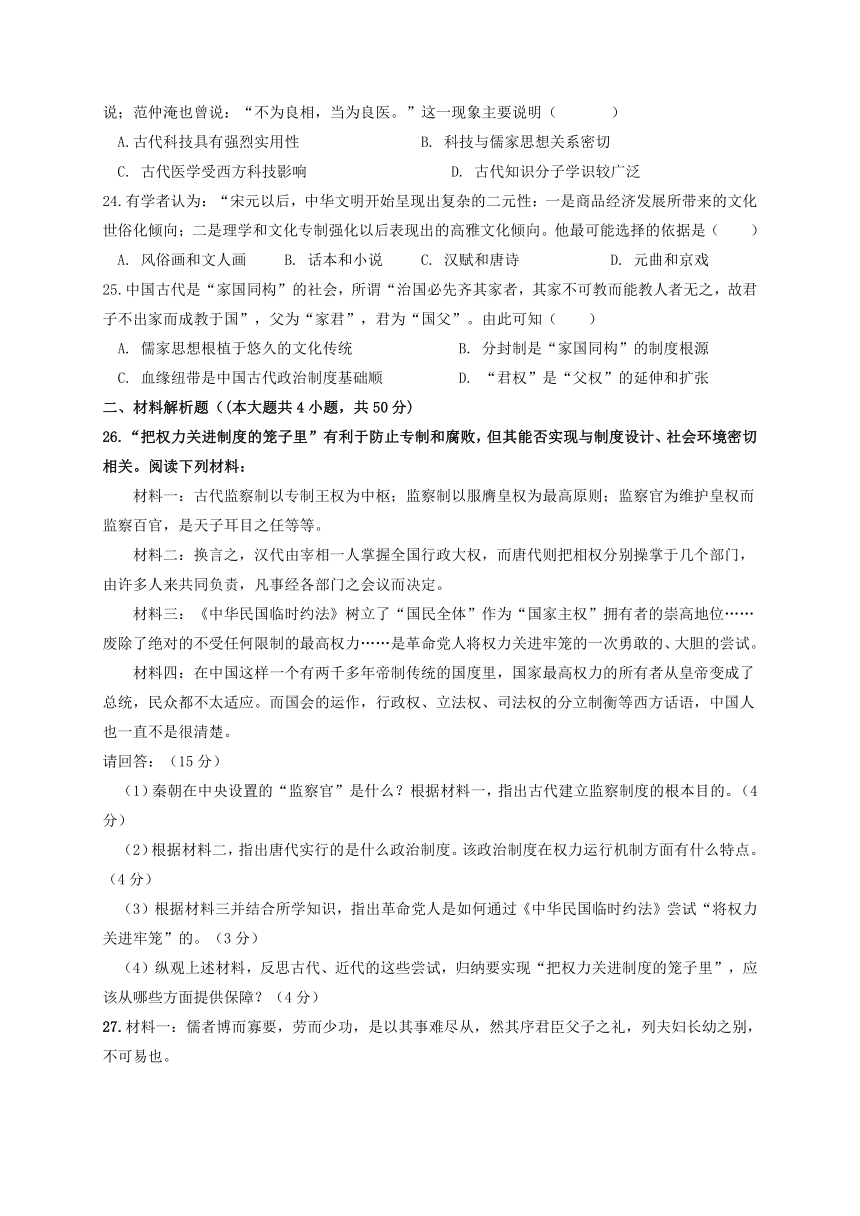

?23.医术以治病救人为宗旨,被称为“仁术”;历代知识分子很多兼通医术,故有“十儒九医”之说;范仲淹也曾说:“不为良相,当为良医。”这一现象主要说明( ? ? )

A.古代科技具有强烈实用性 B. 科技与儒家思想关系密切

C. 古代医学受西方科技影响? D. 古代知识分子学识较广泛

24.有学者认为:“宋元以后,中华文明开始呈现出复杂的二元性:一是商品经济发展所带来的文化世俗化倾向;二是理学和文化专制强化以后表现出的高雅文化倾向。他最可能选择的依据是( )

A. 风俗画和文人画 B. 话本和小说 C. 汉赋和唐诗 D. 元曲和京戏

25.中国古代是“家国同构”的社会,所谓“治国必先齐其家者,其家不可教而能教人者无之,故君子不出家而成教于国”,父为“家君”,君为“国父”。由此可知( )

A. 儒家思想根植于悠久的文化传统 B. 分封制是“家国同构”的制度根源

C. 血缘纽带是中国古代政治制度基础顺 D. “君权”是“父权”的延伸和扩张

二、材料解析题((本大题共4小题,共50分)

26.“把权力关进制度的笼子里”有利于防止专制和腐败,但其能否实现与制度设计、社会环境密切相关。阅读下列材料:

材料一:古代监察制以专制王权为中枢;监察制以服膺皇权为最高原则;监察官为维护皇权而监察百官,是天子耳目之任等等。

材料二:换言之,汉代由宰相一人掌握全国行政大权,而唐代则把相权分别操掌于几个部门,由许多人来共同负责,凡事经各部门之会议而决定。

材料三:《中华民国临时约法》树立了“国民全体”作为“国家主权”拥有者的崇高地位……废除了绝对的不受任何限制的最高权力……是革命党人将权力关进牢笼的一次勇敢的、大胆的尝试。

材料四:在中国这样一个有两千多年帝制传统的国度里,国家最高权力的所有者从皇帝变成了总统,民众都不太适应。而国会的运作,行政权、立法权、司法权的分立制衡等西方话语,中国人也一直不是很清楚。

请回答:(15分)

(1)秦朝在中央设置的“监察官”是什么?根据材料一,指出古代建立监察制度的根本目的。(4分)

(2)根据材料二,指出唐代实行的是什么政治制度。该政治制度在权力运行机制方面有什么特点。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出革命党人是如何通过《中华民国临时约法》尝试“将权力关进牢笼”的。(3分)

(4)纵观上述材料,反思古代、近代的这些尝试,归纳要实现“把权力关进制度的笼子里”,应该从哪些方面提供保障?(4分)

27.材料一:儒者博而寡要,劳而少功,是以其事难尽从,然其序君臣父子之礼,列夫妇长幼之别,不可易也。

(《史记·太史公自序》)

材料二:《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。(《汉书·董仲舒传》)

材料三:天理流行,触处皆是:暑往寒来,川流山峙,父子有亲,君臣有义之类,无非这理。(《朱子语类》卷四十)

材料四:为天下之大害者,君而已矣。天子之所是未必是,天子之所非未必非,天下亦遂不敢自为是非,而公其是非于学校。(黄宗羲《原君》)

请回答:(10分)

(1)材料一对于儒学的社会价值有着怎样的评价?(2分)

(2)材料二集中反映了董仲舒哪些思想主张?对于西汉王朝统治有何意义?(3分)

(3)理学又被称为“新儒学”,据材料三说明其“新”在何处?(1分)

(4)材料四作者有哪些新的思考?这些认识产生的根源何在?(2分)

(5)结合材料分析在2000多年的封建社会,儒家思想为何能一直保持正统地位?(2分)

28.鸦片战争后,中国经济结构发生了变化。阅读下列材料:

材料一:上海开埠后,“洋布大行,价才当梭布(土布)三分之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松、太布市,消减大半”。……从19世纪40年代开始,中国丝、茶的出口额迅速增长。茶的出口由1843年的1300多万斤增加到1855年的8400万斤;丝的出口从1843年的1000多包增加到1855年的56000多包。由于丝、茶等农产品的大量出口,一些地区的农民放弃粮食生产转而种桑植茶。

——摘编自李侃等《中国近代史》

材料二:发昌机器厂原是方举赞、孙英德于1866年合伙成立的一个为外商船厂打制、修配船用零件的手工业锻造作坊,制造资本为200元。1869年已经使用车床,这是它从手工作坊转化为近代工业的重要标志。19世纪70年代后,已经能够制造小火轮船,不久又生产车床、汽锤等,但其制造小火轮船的发动机均为英国制造。进入80年代,受到外商排挤,日趋衰落,到90年代,终于被英商开办的耶松船厂吞并。

——魏永理《中国近代经济史纲》

材料三:在筹办纱厂、创办通海垦牧公司、开垦苏北沿海滩涂荒地时,张謇都是依靠股份制向社会集资。为加强企业经营管理,他“考诸上海各厂,而加以斟酌”使纱厂在开创之始就建立了一套精干的企业管理机构。……当兴办实业初见成效时,他用企业盈余兴办近代教育事业,创办职业教育机构是大生企业集团培养中低级职员的最佳途径。

——摘编自陈争平《近代张謇的企业制度创新及其现实意义》

材料四:1897年4月,湖广总督张之洞上奏,在概述数年以来中国新式工业兴办情况后,接着指出:“洋商见我工商竞用新法,深中其忌,百计阻抑,勒价停市。上年江浙湖北等省缫丝纺织各厂,无不亏折,有歇业者,有抵押与洋商者。以后华商有束手之危,洋商成独揽之势。”张之洞此奏是对全国情况的综论,具有普遍性。

——金普森等《浙江通史》

完成下列要求:(12分)

(1)材料一反映了中国近代经济出现了什么新变化?(2分)

(2)据材料二,结合所学知识概括发昌机器厂的性质和特点。(5分)

(3)据材料三,概括张謇的企业制度创新的表现。(3分)

(4)据材料四,指出阻碍近代中国工业发展的主要因素,由此得到怎样的认识?(2分)

29.阅读材料,回答问题:(13分)

材料一:魏源可能是战后第一位体会到时代已开始在变与西方影响之大的中国学者。时代在变,古代的天地人物,俱不同于今日,“执古以绳今,是为诬今;执今以律古,是为诬古。”“岂惟世事,物理有然。”所论激切,多为时人所不能道、未曾闻,有“奇书”之称可惜其在中国所发生的影响,远不及在日本,具有莫大的刺激

——郭廷以《近代中国史纲》

材料二:梁启超说:“我觉得这五十年来的中国,正像蚕变蛾、蛇蜕壳的时代。变蛾蜕壳,自然是一件极艰难、极苦痛的事,那里能够轻轻松松的做到。心理上还有必变必蜕的觉悟,那么,把那不可逃避的艰难苦痛经过了,前途便别是一世。”

材料三:《海国图志》、《民报》、孙中山题词《新青年》。

(1)材料一中的“奇书”指什么?魏源的什么思想“为时人所不能道、未曾闻”?举例说明在近代中国,该思想在实践中是如何不断地丰富和发展的。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“这五十年来”推动中国“变蛾蜕壳”的因素是什么?(3分)

(3)根据材料三,结合所学知识,概括近代先进中国知识分子对待西方文明的共同点,并分析其态度变化的趋势。(4分)

高二年级历史考试试卷(答案)

一、单选题((本大题共25小题,共50分))

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

答案

D

D

A

C

B

B

B

C

C

D

B

A

D

题号

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

答案

C

C

B

D

B

B

B

C

A

B

A

D

材料题

26、(15分)【答案】(1)监察官:御史大夫。2

根本目的:维护皇权。2

政治制度:三省六部制。2

特点:分散相权,相互制约。2

(3)措施:明确主权在民;确立三权分立;实行责任内阁制。3

(4)保障:保持监察制度的独立;坚持制度创新;制订完善的法律;提高人民参政意识与能力。4

27、(10分)【答案】(1)认为儒学虽然博而寡要、劳而少功;但有助于维护封建等级秩序(或对维护君臣、长幼秩序方面有可取之处)。2

(2)“大一统”、“罢黜百家,独尊儒术”;巩固国家政治统一,加强中央集权。3

(3)把理和儒家传统道德结合起来。(或把儒家传统道德上升到理的高度)1

(4)批判君主专制,藐视君主权威;立公议于学校。明清商品经济发展。(或资本主义萌芽)2

(5)原因:儒家思想适应了统治者维护封建统治的要求;儒学具有很强的兼容性,能够适应时代的需求(或与时俱进、兼收并包)2

28、(12分)【答案】(1)新变化:小农经济(自然经济)逐渐解体;被卷入资本主义世界市场。2

(2)性质:民族资本主义企业。1特点:资金少;规模小(从小作坊发展而来);使用机器生产;技术薄弱;受外商企业排挤。5

(3)创新:实行股份制;重视加强企业经营管理;创办职业教育机构。3

(4)因素:外国资本主义。1认识:国家民族的独立是近代企业发展的前提1

29、(13分)【答案】(1)《海国图志》。1 师夷长技以制夷。1

洋务派学习西方先进技术来维护清政府的统治;维新派宣传维新变法,主张君主立宪;革命派主张民主共和;新文化运动提倡民主与科学;马克思主义广泛传播,走社会主义道路。4

(2)因素:西方列强侵华的加剧,民族危机的加深;民族资本主义得到发展,资产阶级队伍壮大;西方资产阶级思想在中国进一步传播。3

?(3)共同点:都作为救亡图存的工具;都主张向西方学习。2

趋势:由被动接受到主动选择;由器物到制度,再到思想文化不断深化的过程。2

历史试题

卷面分值:100分 考试时长:80分钟 适用范围:高二年级(文科)

一、单选题(本大题共25小题,每小题2分 ,共50分)

1.国学大师钱穆认为,中国古代史“前一段落为秦以前的封建政治,后一段落为秦以后之郡县政治。”以下对这两大“政治”的理解正确的是( )

A. 都是地方制度,加强了中央集权 B. 都顺应了历史潮流,维护了统治

C. 都以血缘为纽带,实现了权力的高度集中 D. 前者是贵族政治,后者是官僚政治

2.关于中国封建专制的基本特征,史学家白钢认为:政治上的表现,一是有权就有一切,二是家长制,三是官僚政治;经济上的表现,一是以封建地主土地所有制为其经济基础,二是以自然经济为基本面貌的封建生产方式,文化上推行蒙昧主义,一是天命观。?其中“有权就有一切”、“家长制”、“官僚政治”、“蒙昧主义”历史根源分别是( )

A. 三公制、宗法制、中央集权制、道家思想 B. 皇权制、宗法制、中央集权制、道家思想

C. 三公制、宗法制、中央集权制、儒家思想 D. 皇权制、宗法制、中央集权制、儒家思想

3.在史籍中并不乏有关从商致富的记载,但几乎毫无例外,过去几个世纪以来,商人最后总是倾向于把累积得来的财富或过剩的资本投资于购买土地,或供应下一代有闲沉浸于传统典籍,参与科举,以便进入官僚行列。”造成这一现象的根本原因是( )

A. 自给自足的自然经济占统治地位 B. 推行重农抑商的传统政策

C. 儒家思想的根深蒂固 D. 科举入仕的深远影响

4.“城市”是由“城”与“市”结合为一的产物。有学者将中国历史上“城”与“市”的关系演变概括为5个阶段:有城无市,城中有市,城区即市区,城在市中和有市无城。下列古代城市,展示了“城区即市区”阶段较早期面貌的是( ? ? )

A. 秦都咸阳 B. 唐都长安 C. 宋代东京 D. 明代苏州

5.东汉实行察举制,“郡察孝廉,州举茂才”,州、郡都必须定期向朝廷举荐一定数量的人才,而判断孝廉、茂才的标准包括对儒家经典的熟悉程度和道德声望的高低等。这客观上( )

A. 推动了独尊儒学局面的出现 B. 促使社会阶层趋于固化

C. 打破了世家大族对政权的垄断 D. 动摇了郡县制的基础

6.明初废丞相、设顾问性质的内阁大学士,严防权臣乱政。明中后期严嵩、张居正等内阁首辅操纵朝政,权倾一时。这表明( )

A.皇权渐趋衰落 B. 君主集权加强 C. 内阁取代六部 D. 首辅权力失控

7.明前中期,朝廷在饮食器具使用上有一套严格规定,例如官员不得使用玉制器皿等。到明后期,连低级官员乃至普通人家也都使用玉制器皿。这一变化反映了( )

A.君主专制统治逐渐加强 B. 经济发展冲击等级秩序

C. 市民兴起瓦解传统伦理 D. 低级官员易染奢靡风气

8.清末爱国人士黄遵宪在给好友的信中写道,“新约规定,天旋地转”,“东南诸省所恃以为藩篱者,拱手而让他人之”,“敲骨吸髓,输此巨款,设机造货,夺我生产”。信中的“新约”( )

A. 结束了清廷的闭关锁国政策 B. 开始了中国半殖民地化进程

C. 拓展了列强经济侵略的方式 D. 使清政府成为“洋人的朝廷”

9.19世纪中期以后,中国市场上的洋货日益增多,火柴、洋布等日用品,“虽穷乡僻壤,求之于市,必有所供。”这种状况表明( )

A. 中国市场由被动开放转为主动开放 B. 商品经济基本取代自然经济

C. 日常生活与世界市场联系日趋密切 D. 中国关税主权开始丧失

10.秦汉时期设立了朝议制度,凡遇军国大事,皇帝往往“下其议”于群臣,议定的结果,通常由宰相领衔上奏,最后必须经皇帝裁决,方能施行。这一制度( )

A. 表明军国大事最终由朝臣议定 B. 反映了皇权与相权的矛盾

C. 起到了限制、监督皇权的作用 D. 有利于皇帝决策时集思广益

11.先秦诸子百家既相互辩难,也相互影响。儒家与法家主张的共通之处是( )

A.重农抑商 B. 强调制度与秩序 C. 厚古薄今 D. 重视道德与人伦

12.著名历史学家章开沅曾说:“1895年中国有三个人各自做出自己一生最重要的选择:康有为选择了变法,孙中山选择了革命,张謇选择了实业。”造成这种现象的主要原因是(? ? )

A.甲午战争后民族危机加深 B. 清政府成为洋人的朝廷

C. 西方民主思想的广泛影响 D. 资产阶级力量不够强大

13.洋务运动、维新变法和辛亥革命,反映了近代前期的历史主流。下列关于中国近代前期历史主流的表述,最为正确的是()

A. 推翻清朝统治,发展资本主义 B. 反抗外来侵略,维护国家统一

C. 建立民主共和制度,清除外国侵略势力 D. 争取民族独立,实现中国社会近代化

14.“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,无空虚之屋……买卖昼夜不绝,夜市三、四鼓,游人始稀;五鼓钟鸣,卖早市者又开店矣。”这种情形最早在哪个朝代普遍出现?( )

A. 汉朝 B. 唐朝 C. 宋朝 D. 清朝

15.“欲求兴天下之利,除天下之害,当若繁为攻伐,此实天下之巨害也.”这一观点出自先秦( )

A. 儒家 B. 法家 C. 墨家 D. 道家

16.朱熹在《四书章句集注》中说:“盖国以民为本,社稷亦为民而立,而君之尊又系于二者之存亡,故其轻重如此。”这一说法( )

A. 强调了君主至尊的观念 B. 体现了儒家传统的民本思想

C. 呼应了“存天理,灭人欲”的主张 D. 推动了儒家思想的新发展

17.从“中体西用”到“进化论”,再到“阶级斗争论”,反映了中国社会对近代科学文化的理解和选择。这一选择一以贯之的主题是

A. 否定儒家正统思想 B. 进行反帝反封建斗争 C. 弘扬科学与理性精神 D. 探索国家独立与富强

18.有学者在评价某历史事件时,提及以下几个影响:一、全国学生势力的大结合;二、反军阀及反帝国主义的兴起;三、社会各个阶层的觉醒。该历史事件( )

A. 促使民主共和观念深入人心 B. 揭开了新民主主义革命序幕

C. 基本推翻了北洋军阀的统治 D. 动摇了儒家思想的统治地位

19.1879年以前,福州船政局所造之船均“派拨各省,并不索取原价分文”;此后造船所用材料费由用船一方拨付,采取“协造”方式生产。这种变化反映了( )

A.军用工业由官办转为商办 B. “协造”意在缓解经费压力

C. 军工产品市场化趋势明显 D. 近代轮船制造业走出困境

20.在面对西方文明时,中国大体上都是“在传统中变”,可是,1895年以后,在这种追求富强的心情中,一切却似乎在向着西方式的“现代”转化,出现了“在传统外变”的取向。出现“传统外变”的内在根源是

A.中华民族危机不断加深 B. 近代中国民族工业的发展

C. 洋务运动弊端日益明显 D. 西方近代工业文明的影响

21.在近代,中国文化的忧患意识、变易观念、华夷之辨、民本思想等精神传统,通过现代诠释获得了新的生命,转换为近代救亡意识、“变法一自强”思潮、革命观念以及近代民族主义、民主主义等。这主要表明( ? ? )

A. 西方思想影响着中国文化进程 B. 政治变革丰富了传统文化的内涵

C. 民族危机推动中国文化的转型 D. 传统文化是近代革命的指导思想

22.中国古代科技成就中天文历法、数学、医学等尤为突出,而科学理论方面的成就却较少。造成这种现象的根本原因是( )

A. 以小农经济为主的农耕经济的需要 B. 封建统治者不重视科学理论研究

C. 中国科学家不注重理论研究 D. 科举考试只考儒家学说

?23.医术以治病救人为宗旨,被称为“仁术”;历代知识分子很多兼通医术,故有“十儒九医”之说;范仲淹也曾说:“不为良相,当为良医。”这一现象主要说明( ? ? )

A.古代科技具有强烈实用性 B. 科技与儒家思想关系密切

C. 古代医学受西方科技影响? D. 古代知识分子学识较广泛

24.有学者认为:“宋元以后,中华文明开始呈现出复杂的二元性:一是商品经济发展所带来的文化世俗化倾向;二是理学和文化专制强化以后表现出的高雅文化倾向。他最可能选择的依据是( )

A. 风俗画和文人画 B. 话本和小说 C. 汉赋和唐诗 D. 元曲和京戏

25.中国古代是“家国同构”的社会,所谓“治国必先齐其家者,其家不可教而能教人者无之,故君子不出家而成教于国”,父为“家君”,君为“国父”。由此可知( )

A. 儒家思想根植于悠久的文化传统 B. 分封制是“家国同构”的制度根源

C. 血缘纽带是中国古代政治制度基础顺 D. “君权”是“父权”的延伸和扩张

二、材料解析题((本大题共4小题,共50分)

26.“把权力关进制度的笼子里”有利于防止专制和腐败,但其能否实现与制度设计、社会环境密切相关。阅读下列材料:

材料一:古代监察制以专制王权为中枢;监察制以服膺皇权为最高原则;监察官为维护皇权而监察百官,是天子耳目之任等等。

材料二:换言之,汉代由宰相一人掌握全国行政大权,而唐代则把相权分别操掌于几个部门,由许多人来共同负责,凡事经各部门之会议而决定。

材料三:《中华民国临时约法》树立了“国民全体”作为“国家主权”拥有者的崇高地位……废除了绝对的不受任何限制的最高权力……是革命党人将权力关进牢笼的一次勇敢的、大胆的尝试。

材料四:在中国这样一个有两千多年帝制传统的国度里,国家最高权力的所有者从皇帝变成了总统,民众都不太适应。而国会的运作,行政权、立法权、司法权的分立制衡等西方话语,中国人也一直不是很清楚。

请回答:(15分)

(1)秦朝在中央设置的“监察官”是什么?根据材料一,指出古代建立监察制度的根本目的。(4分)

(2)根据材料二,指出唐代实行的是什么政治制度。该政治制度在权力运行机制方面有什么特点。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出革命党人是如何通过《中华民国临时约法》尝试“将权力关进牢笼”的。(3分)

(4)纵观上述材料,反思古代、近代的这些尝试,归纳要实现“把权力关进制度的笼子里”,应该从哪些方面提供保障?(4分)

27.材料一:儒者博而寡要,劳而少功,是以其事难尽从,然其序君臣父子之礼,列夫妇长幼之别,不可易也。

(《史记·太史公自序》)

材料二:《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。(《汉书·董仲舒传》)

材料三:天理流行,触处皆是:暑往寒来,川流山峙,父子有亲,君臣有义之类,无非这理。(《朱子语类》卷四十)

材料四:为天下之大害者,君而已矣。天子之所是未必是,天子之所非未必非,天下亦遂不敢自为是非,而公其是非于学校。(黄宗羲《原君》)

请回答:(10分)

(1)材料一对于儒学的社会价值有着怎样的评价?(2分)

(2)材料二集中反映了董仲舒哪些思想主张?对于西汉王朝统治有何意义?(3分)

(3)理学又被称为“新儒学”,据材料三说明其“新”在何处?(1分)

(4)材料四作者有哪些新的思考?这些认识产生的根源何在?(2分)

(5)结合材料分析在2000多年的封建社会,儒家思想为何能一直保持正统地位?(2分)

28.鸦片战争后,中国经济结构发生了变化。阅读下列材料:

材料一:上海开埠后,“洋布大行,价才当梭布(土布)三分之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松、太布市,消减大半”。……从19世纪40年代开始,中国丝、茶的出口额迅速增长。茶的出口由1843年的1300多万斤增加到1855年的8400万斤;丝的出口从1843年的1000多包增加到1855年的56000多包。由于丝、茶等农产品的大量出口,一些地区的农民放弃粮食生产转而种桑植茶。

——摘编自李侃等《中国近代史》

材料二:发昌机器厂原是方举赞、孙英德于1866年合伙成立的一个为外商船厂打制、修配船用零件的手工业锻造作坊,制造资本为200元。1869年已经使用车床,这是它从手工作坊转化为近代工业的重要标志。19世纪70年代后,已经能够制造小火轮船,不久又生产车床、汽锤等,但其制造小火轮船的发动机均为英国制造。进入80年代,受到外商排挤,日趋衰落,到90年代,终于被英商开办的耶松船厂吞并。

——魏永理《中国近代经济史纲》

材料三:在筹办纱厂、创办通海垦牧公司、开垦苏北沿海滩涂荒地时,张謇都是依靠股份制向社会集资。为加强企业经营管理,他“考诸上海各厂,而加以斟酌”使纱厂在开创之始就建立了一套精干的企业管理机构。……当兴办实业初见成效时,他用企业盈余兴办近代教育事业,创办职业教育机构是大生企业集团培养中低级职员的最佳途径。

——摘编自陈争平《近代张謇的企业制度创新及其现实意义》

材料四:1897年4月,湖广总督张之洞上奏,在概述数年以来中国新式工业兴办情况后,接着指出:“洋商见我工商竞用新法,深中其忌,百计阻抑,勒价停市。上年江浙湖北等省缫丝纺织各厂,无不亏折,有歇业者,有抵押与洋商者。以后华商有束手之危,洋商成独揽之势。”张之洞此奏是对全国情况的综论,具有普遍性。

——金普森等《浙江通史》

完成下列要求:(12分)

(1)材料一反映了中国近代经济出现了什么新变化?(2分)

(2)据材料二,结合所学知识概括发昌机器厂的性质和特点。(5分)

(3)据材料三,概括张謇的企业制度创新的表现。(3分)

(4)据材料四,指出阻碍近代中国工业发展的主要因素,由此得到怎样的认识?(2分)

29.阅读材料,回答问题:(13分)

材料一:魏源可能是战后第一位体会到时代已开始在变与西方影响之大的中国学者。时代在变,古代的天地人物,俱不同于今日,“执古以绳今,是为诬今;执今以律古,是为诬古。”“岂惟世事,物理有然。”所论激切,多为时人所不能道、未曾闻,有“奇书”之称可惜其在中国所发生的影响,远不及在日本,具有莫大的刺激

——郭廷以《近代中国史纲》

材料二:梁启超说:“我觉得这五十年来的中国,正像蚕变蛾、蛇蜕壳的时代。变蛾蜕壳,自然是一件极艰难、极苦痛的事,那里能够轻轻松松的做到。心理上还有必变必蜕的觉悟,那么,把那不可逃避的艰难苦痛经过了,前途便别是一世。”

材料三:《海国图志》、《民报》、孙中山题词《新青年》。

(1)材料一中的“奇书”指什么?魏源的什么思想“为时人所不能道、未曾闻”?举例说明在近代中国,该思想在实践中是如何不断地丰富和发展的。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“这五十年来”推动中国“变蛾蜕壳”的因素是什么?(3分)

(3)根据材料三,结合所学知识,概括近代先进中国知识分子对待西方文明的共同点,并分析其态度变化的趋势。(4分)

高二年级历史考试试卷(答案)

一、单选题((本大题共25小题,共50分))

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

答案

D

D

A

C

B

B

B

C

C

D

B

A

D

题号

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

答案

C

C

B

D

B

B

B

C

A

B

A

D

材料题

26、(15分)【答案】(1)监察官:御史大夫。2

根本目的:维护皇权。2

政治制度:三省六部制。2

特点:分散相权,相互制约。2

(3)措施:明确主权在民;确立三权分立;实行责任内阁制。3

(4)保障:保持监察制度的独立;坚持制度创新;制订完善的法律;提高人民参政意识与能力。4

27、(10分)【答案】(1)认为儒学虽然博而寡要、劳而少功;但有助于维护封建等级秩序(或对维护君臣、长幼秩序方面有可取之处)。2

(2)“大一统”、“罢黜百家,独尊儒术”;巩固国家政治统一,加强中央集权。3

(3)把理和儒家传统道德结合起来。(或把儒家传统道德上升到理的高度)1

(4)批判君主专制,藐视君主权威;立公议于学校。明清商品经济发展。(或资本主义萌芽)2

(5)原因:儒家思想适应了统治者维护封建统治的要求;儒学具有很强的兼容性,能够适应时代的需求(或与时俱进、兼收并包)2

28、(12分)【答案】(1)新变化:小农经济(自然经济)逐渐解体;被卷入资本主义世界市场。2

(2)性质:民族资本主义企业。1特点:资金少;规模小(从小作坊发展而来);使用机器生产;技术薄弱;受外商企业排挤。5

(3)创新:实行股份制;重视加强企业经营管理;创办职业教育机构。3

(4)因素:外国资本主义。1认识:国家民族的独立是近代企业发展的前提1

29、(13分)【答案】(1)《海国图志》。1 师夷长技以制夷。1

洋务派学习西方先进技术来维护清政府的统治;维新派宣传维新变法,主张君主立宪;革命派主张民主共和;新文化运动提倡民主与科学;马克思主义广泛传播,走社会主义道路。4

(2)因素:西方列强侵华的加剧,民族危机的加深;民族资本主义得到发展,资产阶级队伍壮大;西方资产阶级思想在中国进一步传播。3

?(3)共同点:都作为救亡图存的工具;都主张向西方学习。2

趋势:由被动接受到主动选择;由器物到制度,再到思想文化不断深化的过程。2

同课章节目录