第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-30 10:20:49 | ||

图片预览

文档简介

商业街、夜市

《中外历史纲要》(上)第三单元

第11课

辽宋夏金元

的经济与社会

韩愈,河南人

柳宗元,山西人

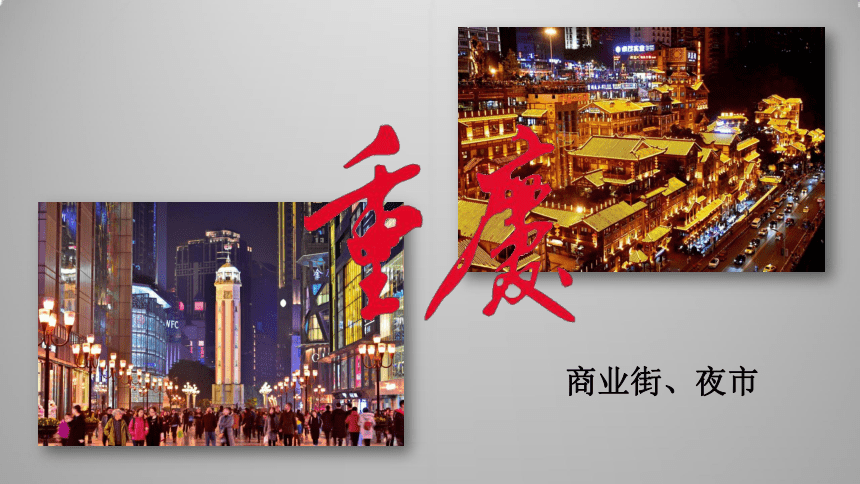

“唐宋八大家”

{2D5ABB26-0587-4C30-8999-92F81FD0307C}欧阳修

苏洵

苏轼

苏辙

王安石

曾巩

江西人

四川人

四川人

四川人

江西人

江西人

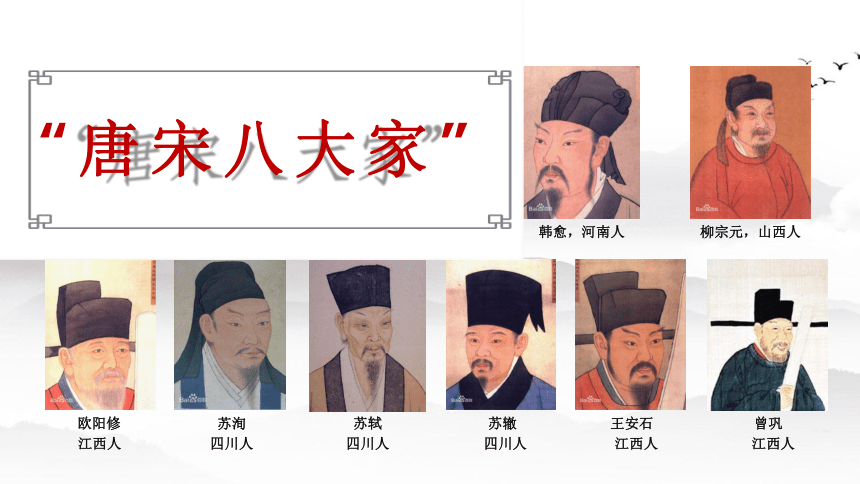

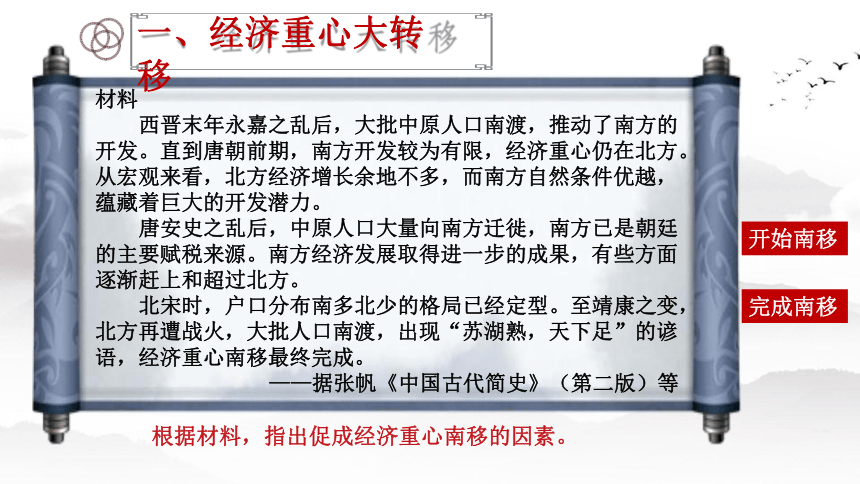

一、经济重心大转移

材料

西晋末年永嘉之乱后,大批中原人口南渡,推动了南方的 开发。直到唐朝前期,南方开发较为有限,经济重心仍在北方。 从宏观来看,北方经济增长余地不多,而南方自然条件优越, 蕴藏着巨大的开发潜力。

唐安史之乱后,中原人口大量向南方迁徙,南方已是朝廷 的主要赋税来源。南方经济发展取得进一步的成果,有些方面 逐渐赶上和超过北方。

北宋时,户口分布南多北少的格局已经定型。至靖康之变, 北方再遭战火,大批人口南渡,出现“苏湖熟,天下足”的谚 语,经济重心南移最终完成。

——据张帆《中国古代简史》(第二版)等

根据材料,指出促成经济重心南移的因素。

开始南移

完成南移

①政治因素:战乱及其破环,南方相对安定。

②移民因素:北方人口大量南迁(知识、技术和劳动力)。

③自然因素:南方自然条件优越。

社会因素和自然因素的双重作用

(人教版义务教育教科书《中国历史》七年级下册第42页)

促成经济重心南移的因素

二、经济发展新高度

1、农业、手工业的显著发展

①稻麦复种制在南方普及

②经济作物种植专业户的出现

③棉花开始在内地种植

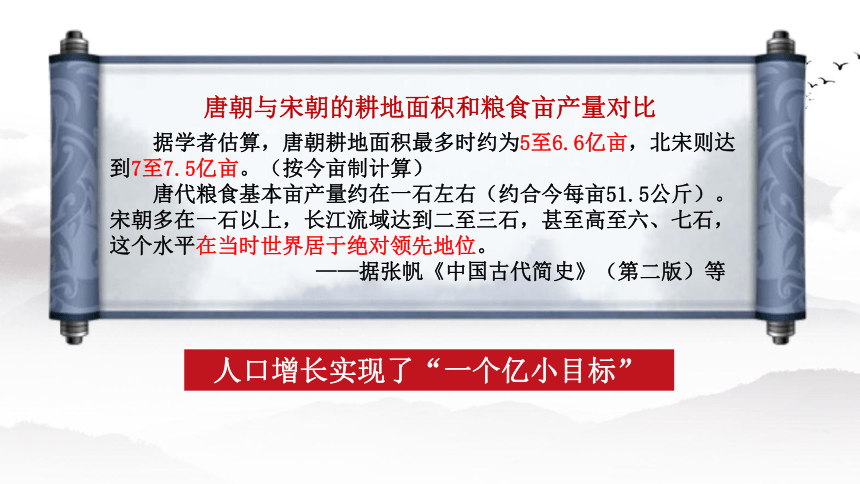

唐朝与宋朝的耕地面积和粮食亩产量对比

据学者估算,唐朝耕地面积最多时约为5至6.6亿亩,北宋则达 到7至7.5亿亩。(按今亩制计算)

唐代粮食基本亩产量约在一石左右(约合今每亩51.5公斤)。 宋朝多在一石以上,长江流域达到二至三石,甚至高至六、七石, 这个水平在当时世界居于绝对领先地位。

——据张帆《中国古代简史》(第二版)等

人口增长实现了“一个亿小目标”

二、经济发展新高度

1、农业、手工业的显著发展

①稻麦复种制在南方普及

②经济作物种植专业户的出现

③棉花开始在内地种植

①制瓷技术有重要改进

②煤的大量开采和使用

③印刷业迅速发展

二、经济发展新高度

2、商品经济发展高峰

①基层市场蓬勃涌现

②各政权之间贸易的发展

③铸币剧增和纸币出现

④海外贸易繁荣

⑤城市兴盛

聚焦:宋朝城市商业繁荣及其原因

材料

宋朝城市繁华,开封和临安(杭州)盛时人口均超过百万。 北宋中期,全国10万人口以上的大城市增至46处。宋朝城市人 口占总人口的比例可能达到20%以上,城市工商业者的人口比

以前有较大规模的增加。城市居民被国家户籍列为坊郭户。

——据张帆《中国古代简史》(第二版)等

根据材料,简要指出宋朝城市兴盛的表现。

①大城市数量增加;

②城市人口增长,工商业者队伍壮大(市民阶层)。

图1 唐朝长安城平面示意图 图2 北宋东京(开封)内城平面示意图

观察图1和图2,与唐长安城相比,北宋东京城的商业活动有什么重要突破?

①空间上,打破了坊和市的限制,形成街市,更为开放;

②时间上,突破经营时间的限制,更为自由。

“

太医出丸医肠胃病

”

“

孙羊店

”

欢门彩楼

灯箱

“

香汤

”

听说书

商业经营特点

①经营方式:有多种形式的商业广告。

②内容和服务对象:服务业和文化娱乐发展;面向社会大众。

探讨:

结合下列材料和所学知识,分析宋代城市商业繁荣的原因。

(提示:可从社会环境、经济发展、观念和政策、人口、交通等角度分析)

材料一

宋朝立国之初,宋太祖就号召人们“多积金,市田宅以遗子孙”。宋太 宗曾下诏“令两制议致丰盈之术以闻”,让官员们研究理财求富之术。宋神 宗也下达过“政事之先,理财为急”的诏令。

——据《宋史》《续资治通鉴长编》

材料二

宋朝政府取消了汉唐以来的很多禁令,比较重要的有:商品与店铺商号 不再集中于政府指定的官市,居民区与商业区可以混杂,居民被允许自由地 向街开店;取消了宵禁制度,百姓可以在夜间出游、做生意等。

——据吴晓波《浩荡两千年》

①环境:相对和平稳定

②经济、社会:农业和手工业的显著发展;人口增加

③观念、政策:统治者重视经济事务(重视理财);

调整管理政策(放宽限制)

④地理、交通:地理位置重要,交通便利;水陆运输的发展

⑤其他答案:符合史实,言之成理皆可。

探讨:

结合下列材料和所学知识,分析宋代城市商业繁荣的原因。

(提示:可从社会环境、经济发展、观念和政策、人口、交通等角度分析)

三、社会新变化

材料一

释其耒耜(指农具)而游于四方,择其所乐而居之。

——(宋)苏轼《策别安万民三》

阅读教材第63页最后一段和64页第一段,指出宋朝百姓能够相对自由迁移的原因。

①人身束缚削弱; ②官府放松限制。

变化之一:社会横向流动的加强

范仲淹(989—1052), 苏州吴县人。宋代名臣, 谥号“文正”。

寄乡人

长白一寒儒,登荣三纪馀。 百花春满地,二麦雨随车。 鼓吹前迎道,烟霞指旧庐。 乡人莫相羡,教子读诗书。

“划粥断齑”

从“长白一寒儒”到“大宋第一人物”

变化之二:社会阶层流动的加强

材料二反映出宋朝社会的什么重要变化?

门第观念的淡化

材料二

据宋朝《宝祐四年登科录》记载,当年(1256年)录取 进士601人,其中官僚出身184人,平民出身417人。

材料三

北宋中期“精英”阶层的领军人物如范仲淹、欧阳修等,是一 批新型的士人。

这些起自清贫、没有家世背景的知识分子(“寒俊”),其政 治态度、理念追求、文化品格与一般思想倾向,与六朝隋唐士族知 识分子具有明显的不同。他们意气风发,以天下为己任,是一批具 有“综合型”特征,兼擅文章、经术与吏干,且活跃于政治舞台之 上的新型士人。

——引自邓小南《开放与严密:科举制度的完善》

新型士人群体出现

本课知识小结

(一)重心

大转移

(二)发展

新高度

基本过程

主要原因:社会因素和自然因素

影响:南方文化发展等

1.农业、手工业显著发展

2.商品经济发展高峰

一、经济的

新变化

二、社会的

新变化

社会横向流动加强

社会阶层流动加强与门第观念的淡化

主要表现

城市商业繁荣及其原因

宋 朝 经 济 与 社 会 的 新 变 化

欢迎您!

宋代处于中国历史上重要的转型期,它面临着来自内 部与周边的诸多新问题、新挑战,并不是古代史上国势最 强劲的时期;但它在物质文明、精神文明方面的突出成就,

在制度方面的独到建树,它对于人类文明发展的贡献与牵

动,使其无愧为历史上文明昌盛的辉煌阶段。

——邓小南《宋代历史再认识》

《中外历史纲要》(上)第三单元

第11课

辽宋夏金元

的经济与社会

韩愈,河南人

柳宗元,山西人

“唐宋八大家”

{2D5ABB26-0587-4C30-8999-92F81FD0307C}欧阳修

苏洵

苏轼

苏辙

王安石

曾巩

江西人

四川人

四川人

四川人

江西人

江西人

一、经济重心大转移

材料

西晋末年永嘉之乱后,大批中原人口南渡,推动了南方的 开发。直到唐朝前期,南方开发较为有限,经济重心仍在北方。 从宏观来看,北方经济增长余地不多,而南方自然条件优越, 蕴藏着巨大的开发潜力。

唐安史之乱后,中原人口大量向南方迁徙,南方已是朝廷 的主要赋税来源。南方经济发展取得进一步的成果,有些方面 逐渐赶上和超过北方。

北宋时,户口分布南多北少的格局已经定型。至靖康之变, 北方再遭战火,大批人口南渡,出现“苏湖熟,天下足”的谚 语,经济重心南移最终完成。

——据张帆《中国古代简史》(第二版)等

根据材料,指出促成经济重心南移的因素。

开始南移

完成南移

①政治因素:战乱及其破环,南方相对安定。

②移民因素:北方人口大量南迁(知识、技术和劳动力)。

③自然因素:南方自然条件优越。

社会因素和自然因素的双重作用

(人教版义务教育教科书《中国历史》七年级下册第42页)

促成经济重心南移的因素

二、经济发展新高度

1、农业、手工业的显著发展

①稻麦复种制在南方普及

②经济作物种植专业户的出现

③棉花开始在内地种植

唐朝与宋朝的耕地面积和粮食亩产量对比

据学者估算,唐朝耕地面积最多时约为5至6.6亿亩,北宋则达 到7至7.5亿亩。(按今亩制计算)

唐代粮食基本亩产量约在一石左右(约合今每亩51.5公斤)。 宋朝多在一石以上,长江流域达到二至三石,甚至高至六、七石, 这个水平在当时世界居于绝对领先地位。

——据张帆《中国古代简史》(第二版)等

人口增长实现了“一个亿小目标”

二、经济发展新高度

1、农业、手工业的显著发展

①稻麦复种制在南方普及

②经济作物种植专业户的出现

③棉花开始在内地种植

①制瓷技术有重要改进

②煤的大量开采和使用

③印刷业迅速发展

二、经济发展新高度

2、商品经济发展高峰

①基层市场蓬勃涌现

②各政权之间贸易的发展

③铸币剧增和纸币出现

④海外贸易繁荣

⑤城市兴盛

聚焦:宋朝城市商业繁荣及其原因

材料

宋朝城市繁华,开封和临安(杭州)盛时人口均超过百万。 北宋中期,全国10万人口以上的大城市增至46处。宋朝城市人 口占总人口的比例可能达到20%以上,城市工商业者的人口比

以前有较大规模的增加。城市居民被国家户籍列为坊郭户。

——据张帆《中国古代简史》(第二版)等

根据材料,简要指出宋朝城市兴盛的表现。

①大城市数量增加;

②城市人口增长,工商业者队伍壮大(市民阶层)。

图1 唐朝长安城平面示意图 图2 北宋东京(开封)内城平面示意图

观察图1和图2,与唐长安城相比,北宋东京城的商业活动有什么重要突破?

①空间上,打破了坊和市的限制,形成街市,更为开放;

②时间上,突破经营时间的限制,更为自由。

“

太医出丸医肠胃病

”

“

孙羊店

”

欢门彩楼

灯箱

“

香汤

”

听说书

商业经营特点

①经营方式:有多种形式的商业广告。

②内容和服务对象:服务业和文化娱乐发展;面向社会大众。

探讨:

结合下列材料和所学知识,分析宋代城市商业繁荣的原因。

(提示:可从社会环境、经济发展、观念和政策、人口、交通等角度分析)

材料一

宋朝立国之初,宋太祖就号召人们“多积金,市田宅以遗子孙”。宋太 宗曾下诏“令两制议致丰盈之术以闻”,让官员们研究理财求富之术。宋神 宗也下达过“政事之先,理财为急”的诏令。

——据《宋史》《续资治通鉴长编》

材料二

宋朝政府取消了汉唐以来的很多禁令,比较重要的有:商品与店铺商号 不再集中于政府指定的官市,居民区与商业区可以混杂,居民被允许自由地 向街开店;取消了宵禁制度,百姓可以在夜间出游、做生意等。

——据吴晓波《浩荡两千年》

①环境:相对和平稳定

②经济、社会:农业和手工业的显著发展;人口增加

③观念、政策:统治者重视经济事务(重视理财);

调整管理政策(放宽限制)

④地理、交通:地理位置重要,交通便利;水陆运输的发展

⑤其他答案:符合史实,言之成理皆可。

探讨:

结合下列材料和所学知识,分析宋代城市商业繁荣的原因。

(提示:可从社会环境、经济发展、观念和政策、人口、交通等角度分析)

三、社会新变化

材料一

释其耒耜(指农具)而游于四方,择其所乐而居之。

——(宋)苏轼《策别安万民三》

阅读教材第63页最后一段和64页第一段,指出宋朝百姓能够相对自由迁移的原因。

①人身束缚削弱; ②官府放松限制。

变化之一:社会横向流动的加强

范仲淹(989—1052), 苏州吴县人。宋代名臣, 谥号“文正”。

寄乡人

长白一寒儒,登荣三纪馀。 百花春满地,二麦雨随车。 鼓吹前迎道,烟霞指旧庐。 乡人莫相羡,教子读诗书。

“划粥断齑”

从“长白一寒儒”到“大宋第一人物”

变化之二:社会阶层流动的加强

材料二反映出宋朝社会的什么重要变化?

门第观念的淡化

材料二

据宋朝《宝祐四年登科录》记载,当年(1256年)录取 进士601人,其中官僚出身184人,平民出身417人。

材料三

北宋中期“精英”阶层的领军人物如范仲淹、欧阳修等,是一 批新型的士人。

这些起自清贫、没有家世背景的知识分子(“寒俊”),其政 治态度、理念追求、文化品格与一般思想倾向,与六朝隋唐士族知 识分子具有明显的不同。他们意气风发,以天下为己任,是一批具 有“综合型”特征,兼擅文章、经术与吏干,且活跃于政治舞台之 上的新型士人。

——引自邓小南《开放与严密:科举制度的完善》

新型士人群体出现

本课知识小结

(一)重心

大转移

(二)发展

新高度

基本过程

主要原因:社会因素和自然因素

影响:南方文化发展等

1.农业、手工业显著发展

2.商品经济发展高峰

一、经济的

新变化

二、社会的

新变化

社会横向流动加强

社会阶层流动加强与门第观念的淡化

主要表现

城市商业繁荣及其原因

宋 朝 经 济 与 社 会 的 新 变 化

欢迎您!

宋代处于中国历史上重要的转型期,它面临着来自内 部与周边的诸多新问题、新挑战,并不是古代史上国势最 强劲的时期;但它在物质文明、精神文明方面的突出成就,

在制度方面的独到建树,它对于人类文明发展的贡献与牵

动,使其无愧为历史上文明昌盛的辉煌阶段。

——邓小南《宋代历史再认识》

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进