浙江省嵊泗中学2011-2012学年高一第一次月考历史试题(1-3班)

文档属性

| 名称 | 浙江省嵊泗中学2011-2012学年高一第一次月考历史试题(1-3班) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 456.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-03-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高一历史试题

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,考试时间60分钟,满分100分。

第I卷

一、选择题(本大题有25个选择题,每题2分,共50分。每题所列的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求。)

1.七月初七是中国传统的“乞巧节”(学习纺织工艺的节日)。它起源于我国古代“牛郎与织女”的美丽传说。导致这一节日形成的根本原因是( )

A.古代人民对美好爱情的向往 B.人们对神话传说的钟爱

C.自然经济长期占据主导地位 D.人们对牛郎与织女遭遇的同情

2.下图呈现的是我国古代各个时期不同行业的生产工具,其中属于冶金技术的是( )

A.牛耕 B.花楼机(花机) C.翻车 D.水排

3.《史记·货殖列传》记载“(江南)地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……不待贾而足……无冻饿之人,亦无千金之家。”说明汉代江南的经济状况是( )

①人烟稀少 ②耕作技术落后 ③商品交换不发达 ④贫富分化的程度高

A.①②③④ B.①②③ C.①② D.③④

4.司马迁引《周书》的话说:“农不出则乏其食,工不出则乏其事,商不出则三宝绝,虞不出则财匮少,财匮少而山泽不辟矣。”以上材料表明司马迁的经济主张是( )

A.肯定人们的求利活动 B.对农工商业一视同仁 C.以农为本 D.重农抑商

5.假如你是一位宋代商人,在经商中可能遇到的情况是( )

A.贩卖粉彩瓷器 B.到会馆停宿

C.在开封城中见到整齐划一的东、西二市 D.在四川地区使用纸币

6.据资料统计:在明后期至清前期200余年间,世界白银产量的一半流入中国,拥有一流城市和最为密集、完善的市场网络的中国,成为当时世界经济和贸易的中心区域。然而当时它却没有形成强大的扫荡旧经济基础的革命性变化。其中内在的原因在于( )

A.“重农抑商”和“闭关锁国”政策的压制

B.大河流域的农耕文明不适于工商业发展

C.由于鸦片大量流入导致白银的大量外流

D.英国工业革命后对中国进行的商品输出

7.明万历年间“镇(景德镇)上佣工,皆聚四方无籍游徒,每日不下数万人”。这一记载包含的历史信息主要有 ①流动人口众多 ②制瓷业发达 ③官营手工业占主导地位 ④出现资本主义萌芽( )

A.①② B.②③ C.②③④ D.①②④

8.清代陶煦的《租核 推原》记载:“金宝庐舍,转瞬灰烬,惟有田者,岿然而独无恙。故上自绅富,下至委巷工贾胥吏之俦,赢十百金,即莫不志在良田。”以上现象对中国历史发展产生的最大影响是 ( )

A.有利于社会经济的发展 B.阻碍了中国资本主义萌芽的发展

C.有利于巩固统治 D.有利于农业生产的发展

9.1845年,福州官员奏称“民间之买洋布、洋棉者,十室而九”。因此,“江浙之棉布、不复畅销”,“民产之土布土棉……不能出口”。造成这种现象的原因不包括 ( )

A.洋布、洋棉美观耐用,价格便宜 B.外国人可以在中国各地自由经商

C.中国手工业纺织无法与外国的机器纺织抗衡D.中国关税低有利于外国商品倾销

10.曼彻斯特的工厂主曾浪漫地想着:“如果每个中国人的衬衣下摆长一英寸,我们的工厂得忙上数十年!”然而鸦片战争10年后一个叫米契尔的英国人在中国看到的却是这样的情形:“在收获完毕后,农家所有的人手不分老少,都一起去梳棉、纺纱和织布。这个国家9/l0的人都穿这种手织的衣料,其质地各不相同,从最粗的粗棉布到最细的本色布都有。生产者所用的成本简直只有原料的价值。”上述材料反映了①英国商人想用经济手段打开中国大门 ②传统的小农经济对工业品的顽强抵抗 ③英国商人很难通过正常的贸易打开中国的市场 ④英国由此展开了罪恶的鸦片贸易 ( )

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

11.民国之初,跪拜、作揖等被鞠躬、握手取代,“大人”、“老爷”等被“先生”、“君”取代,造成这种礼仪变化的历史背景包括 ①西方生活习俗的影响 ②教育制度的改革 ③五四运动的洗礼 ④民国政府的大力提倡 ( )

A.①④ B.②③ C.③④ D.①②

12.某中学历史老师在课堂上要求学生就19世纪末李鸿章出访俄国这一历史事件进行探讨。学生发言中出现的下列言论与历史事实较为接近的是 ( )

A.《民报》抢先透露了李鸿章此次的出行计划

B.清政府为李鸿章专门包租俄国远东航空公司的一架客机

C.李鸿章乘火车游历了俄罗斯的主要城市

D.李鸿章参观了纪念十月革命胜利的“阿芙乐尔”号巡洋舰

13.1898年,袁世凯为慈禧贺寿,进贡一辆奔驰轿车。不料,太后仅坐一次便弃之不用了。原来,汽车解决不了“尊卑”问题,司机不跪且坐,还坐在慈禧的前面!这一事例说明的主要问题是 ( )

A.慈禧生活俭朴B.中国不需要汽车C.中国汽车依赖进口D.封建观念阻碍近代化

14.田纪云在《回顾中国农村改革历程》中引用了农民说的一句话:“刚分到的土地屁股还没坐热呢,又被收走了……不仅把土改时分来的土地收归公了,把我们自己原有的土地也充公了,牲畜和农具也都统统归公了。”这段话反映了 ( )

A.农民不支持土地改革

B.人民公社化运动遇到了很大的阻力

C.社会主义改造过程中出现要求过急、工作过粗的现象

D.农民对家庭联产承包责任制的不满

15.下列哪座城市与以下的描述最吻合 ( )

①近代第一批被迫开放的通商口岸 ②出现最早一批民族企业 ③20世纪90年代成为进一步改革开放的重要标志 ④一个新型区域合作组织冠上了它的名字

A.上海 B.广州 C.南京 D.厦门

16.“它扩展了人类活动的范围,海洋在人类文明中的地位迅速上升,世界的人种地理分布、宗教与文化格局开始发生重大变化。”这则材料所反映的史实是 ( )

A.丝绸之路开通 B.郑和下西洋 C.新航路的开辟 D.第一次工业革命

17.2008年当西方庆祝“哥伦布日”时,委内瑞拉总统查韦斯却呼吁取消这个节日。他说,哥伦布,是人类历史上最大的侵略与种族灭绝的先锋。对此理解不正确的是

A、殖民活动给美洲带来灾难 B、加强了世界联系

C、扩展了工业文明 D、冲击了美洲的传统社会

18.单皮尔在《科学史及其与哲学和宗教的关系》中说:“科学过去是躲在经验技术的隐蔽角落里辛勤工作的,当它走到前面传递而且高举火炬的时候,科学时代可以说已经开始了。”这里所说的“科学时代”是指 ( )

A.文艺复兴 B.新航路的开辟 C.第一次工业革命 D.第二次工业革命

19.司马迁在《史记·货殖列传》序中提出了“故善者因之(顺其自然), 其次利导之(因势利导),其次教诲之,其次整齐之,最下者与其争”。下列经济思想或政策,与司马迁观点最相似的是 ( )

A.自由主义 B.垄断 C.罗斯福新政 D.计划经济

20.某欧美剧作家在他的一部最新电影剧本中描写了19世纪中期的伦敦,你认为需要修改的一项是

A.英国有钱人以坐汽船游览伦敦的泰晤士河为时尚

B.岸边工厂一家接着一家,巨大的烟囱冒着浓烟

C.不时有一列列火车呼啸而过

D.汤姆打电话约玛丽周末到工厂观看大机器生产

21.诺贝尔奖获得者道格拉斯·诺斯写道:“假设一位古希腊人能被奇迹般地送到1750年的英国他或她会发现许多熟悉的事物。不过,如果希腊人再晚两个世纪被送来,就会发现,自己宛如置身于一个“幻想的”世界,什么都不认识,甚至什么都不理解。”作者提出后一种假设的主要历史依据是 ( )

A.人口爆炸性增长 B.工业社会形成与发展

C.经济全球化进程加速 D.各国间交往密切

22.美国历史学家斯塔夫里阿诺斯指出:“正如整个世界感受史蒂芬孙的机车、富尔顿的汽船和加特林的机枪的影响一样,它也感受到《独立宣言》、《人权和公民权宣言》和《共产党宣言》的影响,斯塔夫里阿诺斯在这里说明的是 ( )

A.世界各地的横向联系进一步加强 B.工业革命对历史发展有重大影响

C.美国革命和法国大革命影响深远 D.科技革命对社会的影响越来越大

23.我国建设中国特色社会主义的新道路正式开始的标志是 ( )

A.粉碎“四人帮” B.十一届三中全会召开 C.建立经济特区 D.邓小平南方谈话

24.上个世纪20年代开始,列宁在苏维埃俄国提出“新经济政策”,毛泽东在中国提出农民问题,并开创“农村包围城市,最后夺取城市”的道路;30年代罗斯福在美国推行“新政”;90年代邓小平在中国提出“社会主义也有市场”,倡导建立社会主义市场经济。所有这些反映的本质问题是

A.社会主义制度和资本主义制度没有优劣之分 B.这些历史巨人善于化腐朽为神奇

C.实事求是这一人类智慧的意义是世界性的 D.社会主义和资本主义要相互学习借鉴

25.在江苏省常熟白茆乡,时人传唱着一首山歌:“小农经济独木桥,合作社是康庄道,人民公社办起来,天堂哪有人间好!”此首山歌 ( )

A.最早传唱于上个世纪60年代 B.富有地域特色

C.表明集体化完全是农民自觉、自发的行为 D.反映了农村生产资料所有制的变化

第II卷

二、非选择题(本大题有3小题,其中26题16分,27题18分,28题16分,共50分。)

26.(16分)粮食问题引发全球广泛关注,我国高度重视粮食安全。阅读以下材料,回答问题。

材料一 西周时,耒、耜是主要农具,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石。”

材料二 18至19世纪英国议会通过4763件圈地法案,共圈地269万公顷。1790年前后英国开始使用打谷机,以后使用许多新的农业技术和农业机械。粮食总产量1700年为3.175百万夸特,1845年为18.665百万夸特(夸特。计量单位)。

材料三 我国粮食产量1959年3400亿斤,1961年2950亿斤(人均约 440斤),1978年6000亿斤,1984年8 000亿斤(人均约800斤)。

请回答:

(1)材料一的历史现象说明了什么?(1分)结合所学知识分析其原因。 (3分)

(2)归纳材料二中18至19世纪英国农业发展的状况,并具体分析农业进步与工业发展之间的关系。(4分)

(3)指出材料三中反映的50年代末至60年代初、70年代末至80年代初我国粮食生产的不同状况,并从经济体制角度说明其原因。(6分)

(4)综上,指出古今中外促进农业发展的共性因素。(2分)

27.(18分)阅读以下材料,回答问题。

材料一 如果可以把1492年看作全球化的开始,那么大致可以看出全球化经历了这样几个阶段,首先是葡萄牙和西班牙人开创了现代全球化;然后是大英帝国、法国、比利时等欧洲国家开始大规模向全球殖民,这一阶段大致是以英国击败西班牙无敌舰队开始直到第二次世界大战结束;第三阶段是美国和前苏联在第二次世界大战中全面崛起,取代英国成为主导全球化大趋势的两大核心;第四阶段是从海湾战争开始,前苏联解体.美国开始独自引领全球化潮流,即开始努力构建一个美国模式的全球社会。

——节选自白海军《大预言:2049年的世界》

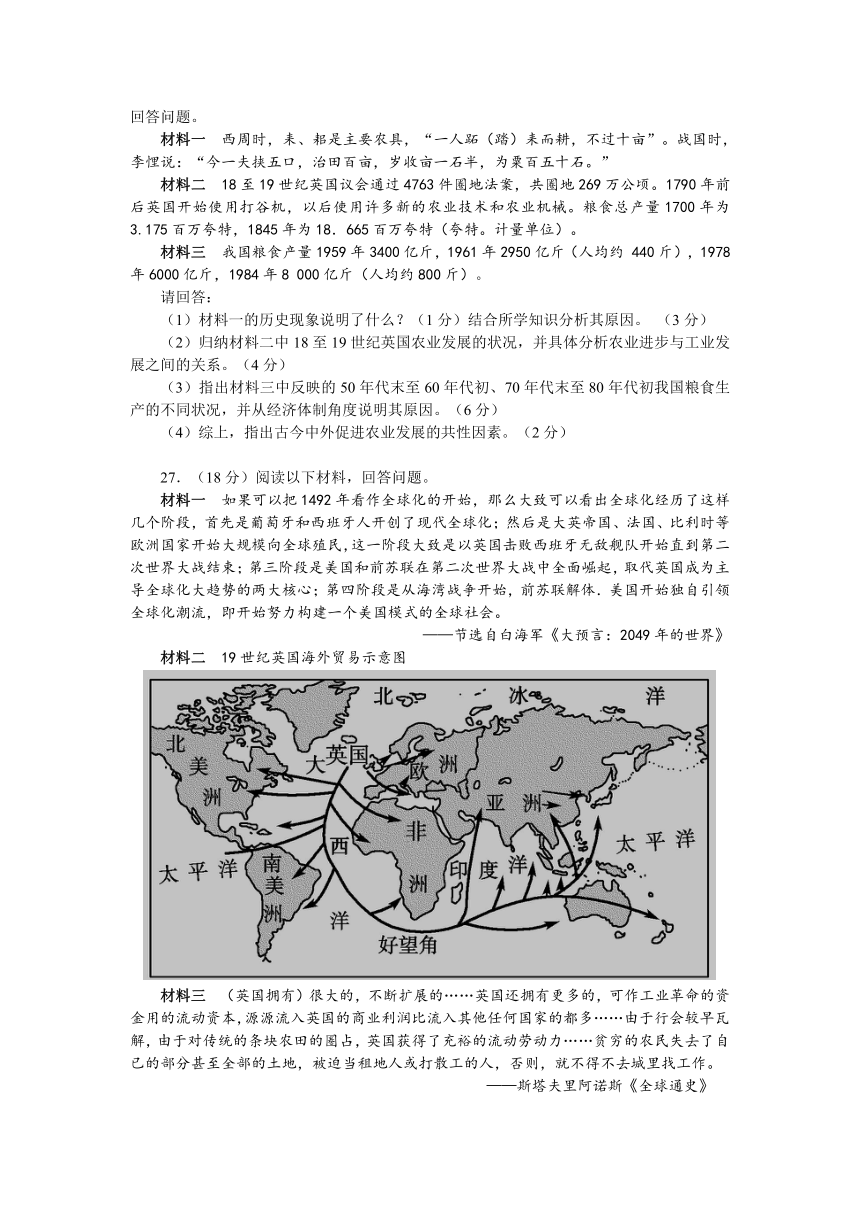

材料二 19世纪英国海外贸易示意图

材料三 (英国拥有)很大的,不断扩展的……英国还拥有更多的,可作工业革命的资金用的流动资本,源源流入英国的商业利润比流入其他任何国家的都多……由于行会较早瓦解,由于对传统的条块农田的圈占,英国获得了充裕的流动劳动力……贫穷的农民失去了自已的部分甚至全部的土地,被迫当租地人或打散工的人,否则,就不得不去城里找工作。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料四 瓦特机发明前,英国工业生产的动力主要是水力……这样的动力缺陷是明显的。煤炭是英国工业革命的主要动力来源……(大不列颠拥有)“供应不会枯竭的优质煤炭”。(引者按:若干代以后真的还是“供应不会枯竭”吗?)英国工业革命……在人类历史上首次创造了烟囱多于教堂尖顶的图景。

——马克垚《世界文明史》

材料五 一些学者已经为工业化对环境的影响感到不安了。1827年,法国数学家富里埃提出二氧化碳的排放会使大气变暧,在他以后,瑞典学者阿伦尼乌斯提出了“温室效应”

——德尼兹·加亚尔《欧洲史》

请回答:

(1)材料一中把1492年看作是全球化的开始,请结合所学知识为作者提供其历史依据。(2分)

(2)材料二中的图1反映的本质问题是什么 反映了世界经济格局的变化是什么?(2分)

(3)根据材料三,概括该学者认为工业革命的爆发首先需要满足的三项因素;(2分)并结合所学知识,分析18世纪的英国是如何满足这三项因素,从而促成了工业革命的首先爆发。(6分)

(4)根据材料四,五,并结合所学知识,分析蒸汽机的创制对历史发展的直接影响(6分)

28.(16分)1997年2月19日,邓小平同志与世长辞,他见证了中国20世纪天翻地覆的历史改革,并亲手参与和创造了中国从贫穷落后向现代化迈进的历史。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 革命是解放生产力,改革也是解放生产力。推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义的反动统治,使中国人民的生产力获得解放,这是革命,所以革命是解放生产力。社会主义基本制度确立以后,还要从根本上改变束缚生产力发展的经济体制,建立起充满生机和活力的社会主义经济体制,促进生产力的发展,这是改革,所以改革也是解放生产力。

——1992年春天邓小平南方谈话

(1)在改革解放生产力过程中,邓小平是怎样引导中国的的经济体制改革逐步深人的?(6分)

材料二 1997年2月19日距香港回归日只剩131天,特区行政长官董建华20日早上悲痛地表示:“一国两制”概念的创造者无法亲眼目睹香港回归,他感到十分难过及悲痛。

(2)“一国两制”伟大构想对中国特色的社会主义建设有何重大历史意义?(4分)

材料三 邓小平敏锐地认识到,顺利完成新老干部交替是从组织上保证改革开放政策的连续性和国家长治久安的重大战略措施,新老交替的关键是要解决老同志占着位子的问题,而相当多的老干部又不愿交班。1989年11月9日,中国共产党十三届五中全会作出了《关于同意邓小平辞去中共中央军事委员会主席职务的决定》。1990年3月,七届全国人大三次会议在北京召开,会议批准邓小平辞去中华人民共和国中央军事委员会主席职务。

在党的第十三次全国代表大会上,在三老“半退”四老“全退”带动下,中央和各省、市、自治区又有一批老干部退出第一线的领导岗位,增选为中顾委委员和各省、市、自治区的顾问委员会委员,一批年轻干部走上了一线领导岗位。

——中共中央顾间委员会的十年途程

(3)邓小平辞职对我国政治民主化进程有何重大促进作用?(4分)

材料四 邓小平家中挂有一幅《双猫图》。一只猫毛色雪白,茸毛轻柔;另一只猫毛色乌黑,黑里透亮。画的上方,是几行遒劲苍老的题词:“不管白猫黑猫,会捉老鼠就是好猫”!

(4)“不管白猫黑猫,会捉老鼠就是好猫”,生动形象地反映了邓小平怎样的思想精髓 (2分)

2011/2012学年第二学期嵊泗中学第一次月考

高一(1~3班)历史答卷

一、选择题(本大题有25个选择题,每题2分,共50分。每题所列的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求。)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

二、非选择题(本大题有3小题,其中26题16分,27题18分,28题16分,共50分。)

26.(16分)阅读以下材料,回答问题。

(1)材料一的历史现象说明了什么?(1分)结合所学知识分析其原因。(3分)

(2)归纳材料二中18至19世纪英国农业发展的状况,并具体分析农业进步与工业发展之间的关系。(4分)

(3)指出材料三中反映的50年代末至60年代初、70年代末至80年代初我国粮食生产的不同状况,并从经济体制角度说明其原因。(6分)

(4)综上,指出古今中外促进农业发展的共性因素。(2分)

27.(18分)阅读以下材料,回答问题。

(1)材料一中把1492年看作是全球化的开始,请结合所学知识为作者提供其历史依据。(2分)

(2)材料二中的图1反映的本质问题是什么 反映了世界经济格局的变化是什么?(2分)

(3)根据材料三,概括该学者认为工业革命的爆发首先需要满足的三项因素;(2分)并结合所学知识,分析18世纪的英国是如何满足这三项因素,从而促成了工业革命的首先爆发。(6分)

(4)根据材料四,五,并结合所学知识,分析蒸汽机的创制对历史发展的直接影响(6分)

28.(16分)阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

(1)在改革解放生产力过程中,邓小平是怎样引导中国的的经济体制改革逐步深人的?(6分)

(2)“一国两制”伟大构想对中国特色的社会主义建设有何重大历史意义?(4分)

(3)邓小平辞职对我国政治民主化进程有何重大促进作用?(4分)

(4)“不管白猫黑猫,会捉老鼠就是好猫”,生动形象地反映了邓小平怎样的思想精髓 (2分)

参考答案

27.18分

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,考试时间60分钟,满分100分。

第I卷

一、选择题(本大题有25个选择题,每题2分,共50分。每题所列的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求。)

1.七月初七是中国传统的“乞巧节”(学习纺织工艺的节日)。它起源于我国古代“牛郎与织女”的美丽传说。导致这一节日形成的根本原因是( )

A.古代人民对美好爱情的向往 B.人们对神话传说的钟爱

C.自然经济长期占据主导地位 D.人们对牛郎与织女遭遇的同情

2.下图呈现的是我国古代各个时期不同行业的生产工具,其中属于冶金技术的是( )

A.牛耕 B.花楼机(花机) C.翻车 D.水排

3.《史记·货殖列传》记载“(江南)地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……不待贾而足……无冻饿之人,亦无千金之家。”说明汉代江南的经济状况是( )

①人烟稀少 ②耕作技术落后 ③商品交换不发达 ④贫富分化的程度高

A.①②③④ B.①②③ C.①② D.③④

4.司马迁引《周书》的话说:“农不出则乏其食,工不出则乏其事,商不出则三宝绝,虞不出则财匮少,财匮少而山泽不辟矣。”以上材料表明司马迁的经济主张是( )

A.肯定人们的求利活动 B.对农工商业一视同仁 C.以农为本 D.重农抑商

5.假如你是一位宋代商人,在经商中可能遇到的情况是( )

A.贩卖粉彩瓷器 B.到会馆停宿

C.在开封城中见到整齐划一的东、西二市 D.在四川地区使用纸币

6.据资料统计:在明后期至清前期200余年间,世界白银产量的一半流入中国,拥有一流城市和最为密集、完善的市场网络的中国,成为当时世界经济和贸易的中心区域。然而当时它却没有形成强大的扫荡旧经济基础的革命性变化。其中内在的原因在于( )

A.“重农抑商”和“闭关锁国”政策的压制

B.大河流域的农耕文明不适于工商业发展

C.由于鸦片大量流入导致白银的大量外流

D.英国工业革命后对中国进行的商品输出

7.明万历年间“镇(景德镇)上佣工,皆聚四方无籍游徒,每日不下数万人”。这一记载包含的历史信息主要有 ①流动人口众多 ②制瓷业发达 ③官营手工业占主导地位 ④出现资本主义萌芽( )

A.①② B.②③ C.②③④ D.①②④

8.清代陶煦的《租核 推原》记载:“金宝庐舍,转瞬灰烬,惟有田者,岿然而独无恙。故上自绅富,下至委巷工贾胥吏之俦,赢十百金,即莫不志在良田。”以上现象对中国历史发展产生的最大影响是 ( )

A.有利于社会经济的发展 B.阻碍了中国资本主义萌芽的发展

C.有利于巩固统治 D.有利于农业生产的发展

9.1845年,福州官员奏称“民间之买洋布、洋棉者,十室而九”。因此,“江浙之棉布、不复畅销”,“民产之土布土棉……不能出口”。造成这种现象的原因不包括 ( )

A.洋布、洋棉美观耐用,价格便宜 B.外国人可以在中国各地自由经商

C.中国手工业纺织无法与外国的机器纺织抗衡D.中国关税低有利于外国商品倾销

10.曼彻斯特的工厂主曾浪漫地想着:“如果每个中国人的衬衣下摆长一英寸,我们的工厂得忙上数十年!”然而鸦片战争10年后一个叫米契尔的英国人在中国看到的却是这样的情形:“在收获完毕后,农家所有的人手不分老少,都一起去梳棉、纺纱和织布。这个国家9/l0的人都穿这种手织的衣料,其质地各不相同,从最粗的粗棉布到最细的本色布都有。生产者所用的成本简直只有原料的价值。”上述材料反映了①英国商人想用经济手段打开中国大门 ②传统的小农经济对工业品的顽强抵抗 ③英国商人很难通过正常的贸易打开中国的市场 ④英国由此展开了罪恶的鸦片贸易 ( )

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

11.民国之初,跪拜、作揖等被鞠躬、握手取代,“大人”、“老爷”等被“先生”、“君”取代,造成这种礼仪变化的历史背景包括 ①西方生活习俗的影响 ②教育制度的改革 ③五四运动的洗礼 ④民国政府的大力提倡 ( )

A.①④ B.②③ C.③④ D.①②

12.某中学历史老师在课堂上要求学生就19世纪末李鸿章出访俄国这一历史事件进行探讨。学生发言中出现的下列言论与历史事实较为接近的是 ( )

A.《民报》抢先透露了李鸿章此次的出行计划

B.清政府为李鸿章专门包租俄国远东航空公司的一架客机

C.李鸿章乘火车游历了俄罗斯的主要城市

D.李鸿章参观了纪念十月革命胜利的“阿芙乐尔”号巡洋舰

13.1898年,袁世凯为慈禧贺寿,进贡一辆奔驰轿车。不料,太后仅坐一次便弃之不用了。原来,汽车解决不了“尊卑”问题,司机不跪且坐,还坐在慈禧的前面!这一事例说明的主要问题是 ( )

A.慈禧生活俭朴B.中国不需要汽车C.中国汽车依赖进口D.封建观念阻碍近代化

14.田纪云在《回顾中国农村改革历程》中引用了农民说的一句话:“刚分到的土地屁股还没坐热呢,又被收走了……不仅把土改时分来的土地收归公了,把我们自己原有的土地也充公了,牲畜和农具也都统统归公了。”这段话反映了 ( )

A.农民不支持土地改革

B.人民公社化运动遇到了很大的阻力

C.社会主义改造过程中出现要求过急、工作过粗的现象

D.农民对家庭联产承包责任制的不满

15.下列哪座城市与以下的描述最吻合 ( )

①近代第一批被迫开放的通商口岸 ②出现最早一批民族企业 ③20世纪90年代成为进一步改革开放的重要标志 ④一个新型区域合作组织冠上了它的名字

A.上海 B.广州 C.南京 D.厦门

16.“它扩展了人类活动的范围,海洋在人类文明中的地位迅速上升,世界的人种地理分布、宗教与文化格局开始发生重大变化。”这则材料所反映的史实是 ( )

A.丝绸之路开通 B.郑和下西洋 C.新航路的开辟 D.第一次工业革命

17.2008年当西方庆祝“哥伦布日”时,委内瑞拉总统查韦斯却呼吁取消这个节日。他说,哥伦布,是人类历史上最大的侵略与种族灭绝的先锋。对此理解不正确的是

A、殖民活动给美洲带来灾难 B、加强了世界联系

C、扩展了工业文明 D、冲击了美洲的传统社会

18.单皮尔在《科学史及其与哲学和宗教的关系》中说:“科学过去是躲在经验技术的隐蔽角落里辛勤工作的,当它走到前面传递而且高举火炬的时候,科学时代可以说已经开始了。”这里所说的“科学时代”是指 ( )

A.文艺复兴 B.新航路的开辟 C.第一次工业革命 D.第二次工业革命

19.司马迁在《史记·货殖列传》序中提出了“故善者因之(顺其自然), 其次利导之(因势利导),其次教诲之,其次整齐之,最下者与其争”。下列经济思想或政策,与司马迁观点最相似的是 ( )

A.自由主义 B.垄断 C.罗斯福新政 D.计划经济

20.某欧美剧作家在他的一部最新电影剧本中描写了19世纪中期的伦敦,你认为需要修改的一项是

A.英国有钱人以坐汽船游览伦敦的泰晤士河为时尚

B.岸边工厂一家接着一家,巨大的烟囱冒着浓烟

C.不时有一列列火车呼啸而过

D.汤姆打电话约玛丽周末到工厂观看大机器生产

21.诺贝尔奖获得者道格拉斯·诺斯写道:“假设一位古希腊人能被奇迹般地送到1750年的英国他或她会发现许多熟悉的事物。不过,如果希腊人再晚两个世纪被送来,就会发现,自己宛如置身于一个“幻想的”世界,什么都不认识,甚至什么都不理解。”作者提出后一种假设的主要历史依据是 ( )

A.人口爆炸性增长 B.工业社会形成与发展

C.经济全球化进程加速 D.各国间交往密切

22.美国历史学家斯塔夫里阿诺斯指出:“正如整个世界感受史蒂芬孙的机车、富尔顿的汽船和加特林的机枪的影响一样,它也感受到《独立宣言》、《人权和公民权宣言》和《共产党宣言》的影响,斯塔夫里阿诺斯在这里说明的是 ( )

A.世界各地的横向联系进一步加强 B.工业革命对历史发展有重大影响

C.美国革命和法国大革命影响深远 D.科技革命对社会的影响越来越大

23.我国建设中国特色社会主义的新道路正式开始的标志是 ( )

A.粉碎“四人帮” B.十一届三中全会召开 C.建立经济特区 D.邓小平南方谈话

24.上个世纪20年代开始,列宁在苏维埃俄国提出“新经济政策”,毛泽东在中国提出农民问题,并开创“农村包围城市,最后夺取城市”的道路;30年代罗斯福在美国推行“新政”;90年代邓小平在中国提出“社会主义也有市场”,倡导建立社会主义市场经济。所有这些反映的本质问题是

A.社会主义制度和资本主义制度没有优劣之分 B.这些历史巨人善于化腐朽为神奇

C.实事求是这一人类智慧的意义是世界性的 D.社会主义和资本主义要相互学习借鉴

25.在江苏省常熟白茆乡,时人传唱着一首山歌:“小农经济独木桥,合作社是康庄道,人民公社办起来,天堂哪有人间好!”此首山歌 ( )

A.最早传唱于上个世纪60年代 B.富有地域特色

C.表明集体化完全是农民自觉、自发的行为 D.反映了农村生产资料所有制的变化

第II卷

二、非选择题(本大题有3小题,其中26题16分,27题18分,28题16分,共50分。)

26.(16分)粮食问题引发全球广泛关注,我国高度重视粮食安全。阅读以下材料,回答问题。

材料一 西周时,耒、耜是主要农具,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石。”

材料二 18至19世纪英国议会通过4763件圈地法案,共圈地269万公顷。1790年前后英国开始使用打谷机,以后使用许多新的农业技术和农业机械。粮食总产量1700年为3.175百万夸特,1845年为18.665百万夸特(夸特。计量单位)。

材料三 我国粮食产量1959年3400亿斤,1961年2950亿斤(人均约 440斤),1978年6000亿斤,1984年8 000亿斤(人均约800斤)。

请回答:

(1)材料一的历史现象说明了什么?(1分)结合所学知识分析其原因。 (3分)

(2)归纳材料二中18至19世纪英国农业发展的状况,并具体分析农业进步与工业发展之间的关系。(4分)

(3)指出材料三中反映的50年代末至60年代初、70年代末至80年代初我国粮食生产的不同状况,并从经济体制角度说明其原因。(6分)

(4)综上,指出古今中外促进农业发展的共性因素。(2分)

27.(18分)阅读以下材料,回答问题。

材料一 如果可以把1492年看作全球化的开始,那么大致可以看出全球化经历了这样几个阶段,首先是葡萄牙和西班牙人开创了现代全球化;然后是大英帝国、法国、比利时等欧洲国家开始大规模向全球殖民,这一阶段大致是以英国击败西班牙无敌舰队开始直到第二次世界大战结束;第三阶段是美国和前苏联在第二次世界大战中全面崛起,取代英国成为主导全球化大趋势的两大核心;第四阶段是从海湾战争开始,前苏联解体.美国开始独自引领全球化潮流,即开始努力构建一个美国模式的全球社会。

——节选自白海军《大预言:2049年的世界》

材料二 19世纪英国海外贸易示意图

材料三 (英国拥有)很大的,不断扩展的……英国还拥有更多的,可作工业革命的资金用的流动资本,源源流入英国的商业利润比流入其他任何国家的都多……由于行会较早瓦解,由于对传统的条块农田的圈占,英国获得了充裕的流动劳动力……贫穷的农民失去了自已的部分甚至全部的土地,被迫当租地人或打散工的人,否则,就不得不去城里找工作。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料四 瓦特机发明前,英国工业生产的动力主要是水力……这样的动力缺陷是明显的。煤炭是英国工业革命的主要动力来源……(大不列颠拥有)“供应不会枯竭的优质煤炭”。(引者按:若干代以后真的还是“供应不会枯竭”吗?)英国工业革命……在人类历史上首次创造了烟囱多于教堂尖顶的图景。

——马克垚《世界文明史》

材料五 一些学者已经为工业化对环境的影响感到不安了。1827年,法国数学家富里埃提出二氧化碳的排放会使大气变暧,在他以后,瑞典学者阿伦尼乌斯提出了“温室效应”

——德尼兹·加亚尔《欧洲史》

请回答:

(1)材料一中把1492年看作是全球化的开始,请结合所学知识为作者提供其历史依据。(2分)

(2)材料二中的图1反映的本质问题是什么 反映了世界经济格局的变化是什么?(2分)

(3)根据材料三,概括该学者认为工业革命的爆发首先需要满足的三项因素;(2分)并结合所学知识,分析18世纪的英国是如何满足这三项因素,从而促成了工业革命的首先爆发。(6分)

(4)根据材料四,五,并结合所学知识,分析蒸汽机的创制对历史发展的直接影响(6分)

28.(16分)1997年2月19日,邓小平同志与世长辞,他见证了中国20世纪天翻地覆的历史改革,并亲手参与和创造了中国从贫穷落后向现代化迈进的历史。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 革命是解放生产力,改革也是解放生产力。推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义的反动统治,使中国人民的生产力获得解放,这是革命,所以革命是解放生产力。社会主义基本制度确立以后,还要从根本上改变束缚生产力发展的经济体制,建立起充满生机和活力的社会主义经济体制,促进生产力的发展,这是改革,所以改革也是解放生产力。

——1992年春天邓小平南方谈话

(1)在改革解放生产力过程中,邓小平是怎样引导中国的的经济体制改革逐步深人的?(6分)

材料二 1997年2月19日距香港回归日只剩131天,特区行政长官董建华20日早上悲痛地表示:“一国两制”概念的创造者无法亲眼目睹香港回归,他感到十分难过及悲痛。

(2)“一国两制”伟大构想对中国特色的社会主义建设有何重大历史意义?(4分)

材料三 邓小平敏锐地认识到,顺利完成新老干部交替是从组织上保证改革开放政策的连续性和国家长治久安的重大战略措施,新老交替的关键是要解决老同志占着位子的问题,而相当多的老干部又不愿交班。1989年11月9日,中国共产党十三届五中全会作出了《关于同意邓小平辞去中共中央军事委员会主席职务的决定》。1990年3月,七届全国人大三次会议在北京召开,会议批准邓小平辞去中华人民共和国中央军事委员会主席职务。

在党的第十三次全国代表大会上,在三老“半退”四老“全退”带动下,中央和各省、市、自治区又有一批老干部退出第一线的领导岗位,增选为中顾委委员和各省、市、自治区的顾问委员会委员,一批年轻干部走上了一线领导岗位。

——中共中央顾间委员会的十年途程

(3)邓小平辞职对我国政治民主化进程有何重大促进作用?(4分)

材料四 邓小平家中挂有一幅《双猫图》。一只猫毛色雪白,茸毛轻柔;另一只猫毛色乌黑,黑里透亮。画的上方,是几行遒劲苍老的题词:“不管白猫黑猫,会捉老鼠就是好猫”!

(4)“不管白猫黑猫,会捉老鼠就是好猫”,生动形象地反映了邓小平怎样的思想精髓 (2分)

2011/2012学年第二学期嵊泗中学第一次月考

高一(1~3班)历史答卷

一、选择题(本大题有25个选择题,每题2分,共50分。每题所列的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求。)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

二、非选择题(本大题有3小题,其中26题16分,27题18分,28题16分,共50分。)

26.(16分)阅读以下材料,回答问题。

(1)材料一的历史现象说明了什么?(1分)结合所学知识分析其原因。(3分)

(2)归纳材料二中18至19世纪英国农业发展的状况,并具体分析农业进步与工业发展之间的关系。(4分)

(3)指出材料三中反映的50年代末至60年代初、70年代末至80年代初我国粮食生产的不同状况,并从经济体制角度说明其原因。(6分)

(4)综上,指出古今中外促进农业发展的共性因素。(2分)

27.(18分)阅读以下材料,回答问题。

(1)材料一中把1492年看作是全球化的开始,请结合所学知识为作者提供其历史依据。(2分)

(2)材料二中的图1反映的本质问题是什么 反映了世界经济格局的变化是什么?(2分)

(3)根据材料三,概括该学者认为工业革命的爆发首先需要满足的三项因素;(2分)并结合所学知识,分析18世纪的英国是如何满足这三项因素,从而促成了工业革命的首先爆发。(6分)

(4)根据材料四,五,并结合所学知识,分析蒸汽机的创制对历史发展的直接影响(6分)

28.(16分)阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

(1)在改革解放生产力过程中,邓小平是怎样引导中国的的经济体制改革逐步深人的?(6分)

(2)“一国两制”伟大构想对中国特色的社会主义建设有何重大历史意义?(4分)

(3)邓小平辞职对我国政治民主化进程有何重大促进作用?(4分)

(4)“不管白猫黑猫,会捉老鼠就是好猫”,生动形象地反映了邓小平怎样的思想精髓 (2分)

参考答案

27.18分

同课章节目录