人教版八年级语文下第二单元复习课件

文档属性

| 名称 | 人教版八年级语文下第二单元复习课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 192.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-03-30 19:55:53 | ||

图片预览

文档简介

(共74张PPT)

第二单元

日月光华,风雨雷电,浪花海燕……这一组组壮阔而美丽的形象,在多情的作家的笔下,化成了一行行充满激情的文字,深深打动了我们的心。本单元所选的散文诗,都是作者由寻常事物激起的心灵之声。让我们透过文字,去捕捉作家们的情感律动,去感受他们心灵的无限风光吧。

学习本单元,要加强朗读,注意课文中的联想与想像,了解直接抒情与间接抒情的表达方式,学习抒情性语言。

单 元 导 航

雪 鲁 迅

雷电颂 郭沫若

短文两篇 巴 金

日

月

海燕 高尔基

组歌 纪伯伦

浪之歌

雨之歌

雪—— 鲁迅

教学目标与重难点

作者简介

文意探究

课外扩展

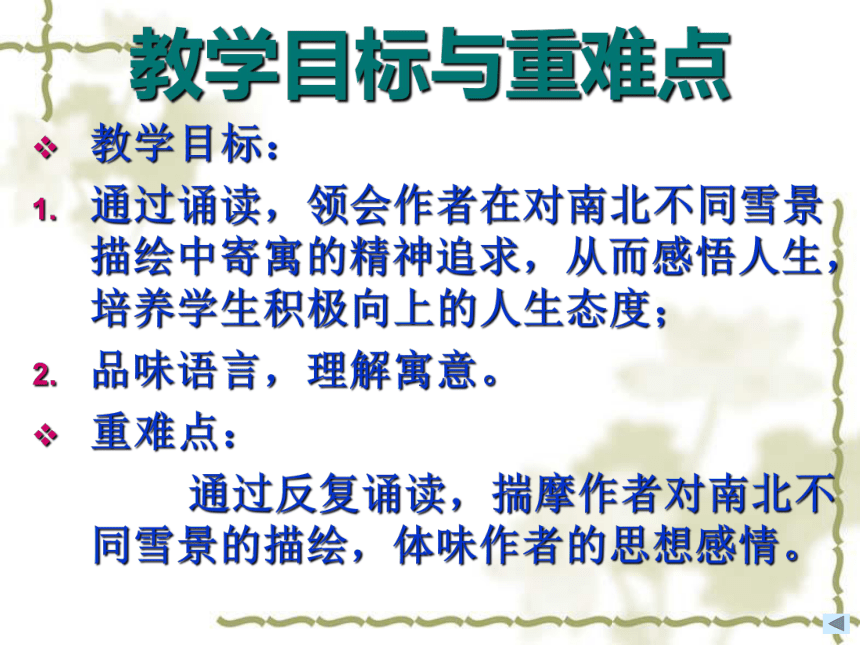

教学目标与重难点

教学目标:

通过诵读,领会作者在对南北不同雪景描绘中寄寓的精神追求,从而感悟人生,培养学生积极向上的人生态度;

品味语言,理解寓意。

重难点:

通过反复诵读,揣摩作者对南北不同雪景的描绘,体味作者的思想感情。

文 意 探 究

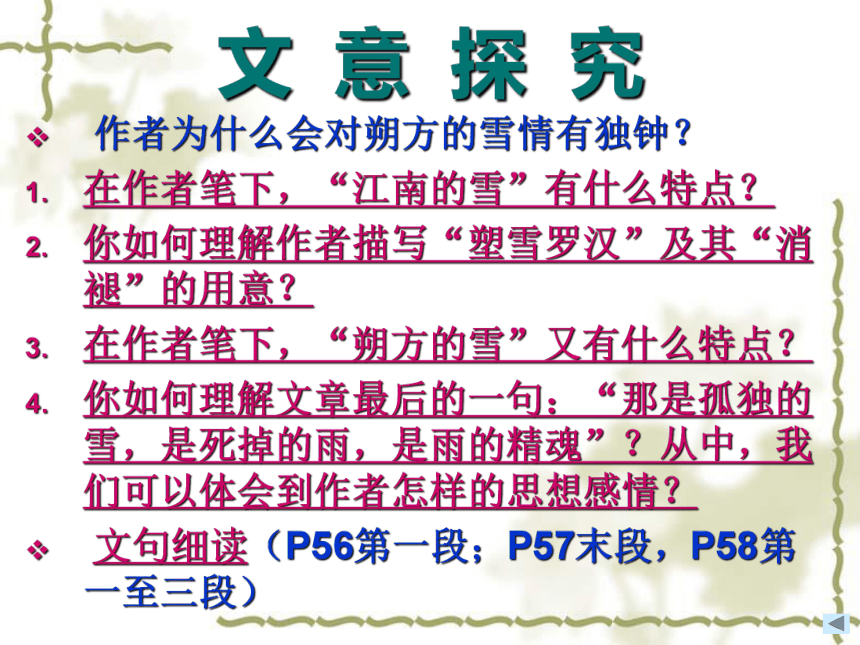

作者为什么会对朔方的雪情有独钟?

在作者笔下,“江南的雪”有什么特点?

你如何理解作者描写“塑雪罗汉”及其“消褪”的用意?

在作者笔下,“朔方的雪”又有什么特点?

你如何理解文章最后的一句:“那是孤独的雪,是死掉的雨,是雨的精魂”?从中,我们可以体会到作者怎样的思想感情?

文句细读(P56第一段;P57末段,P58第一至三段)

文 意 探 究

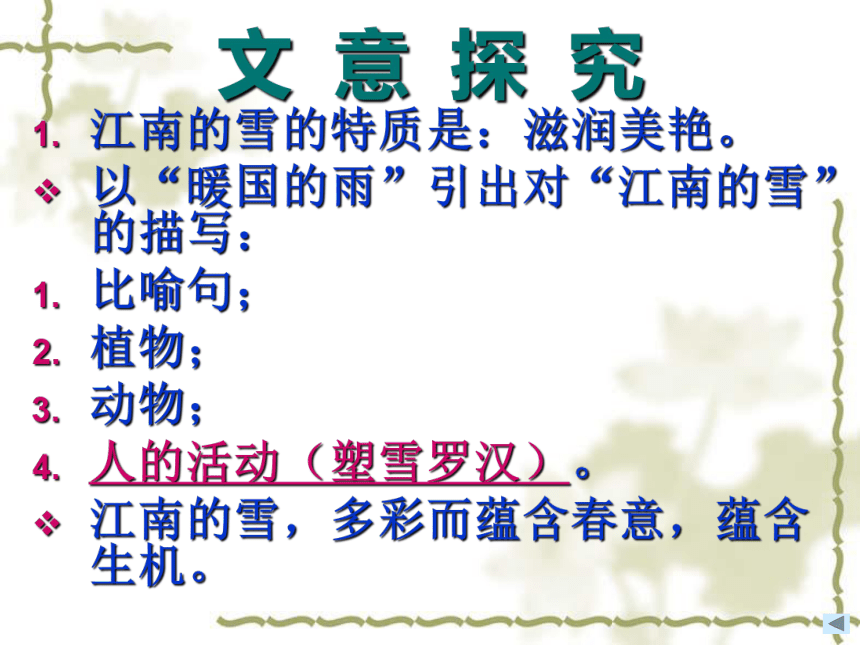

江南的雪的特质是:滋润美艳。

以“暖国的雨”引出对“江南的雪”的描写:

比喻句;

植物;

动物;

人的活动(塑雪罗汉)。

江南的雪,多彩而蕴含春意,蕴含生机。

文 意 探 究

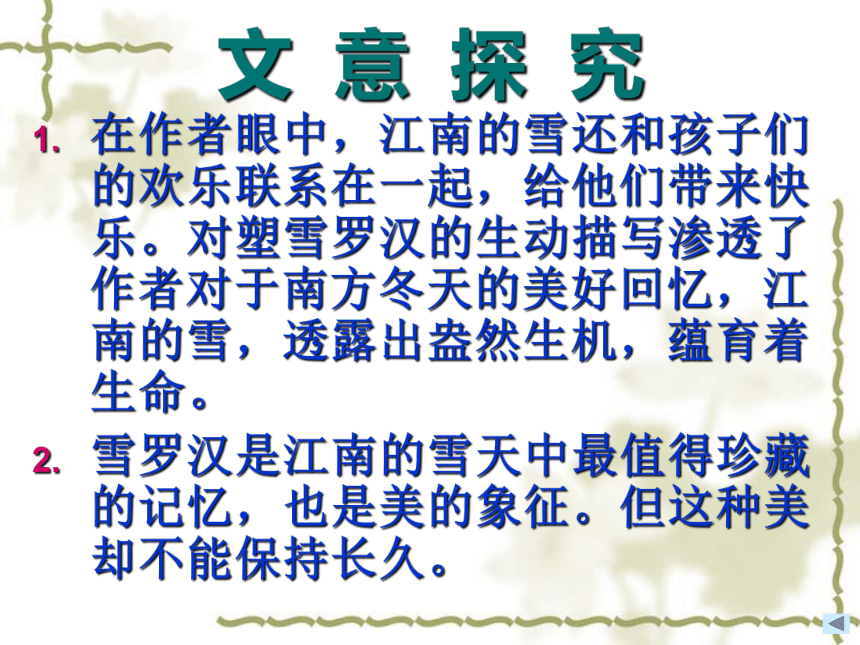

在作者眼中,江南的雪还和孩子们的欢乐联系在一起,给他们带来快乐。对塑雪罗汉的生动描写渗透了作者对于南方冬天的美好回忆,江南的雪,透露出盎然生机,蕴育着生命。

雪罗汉是江南的雪天中最值得珍藏的记忆,也是美的象征。但这种美却不能保持长久。

文 意 探 究

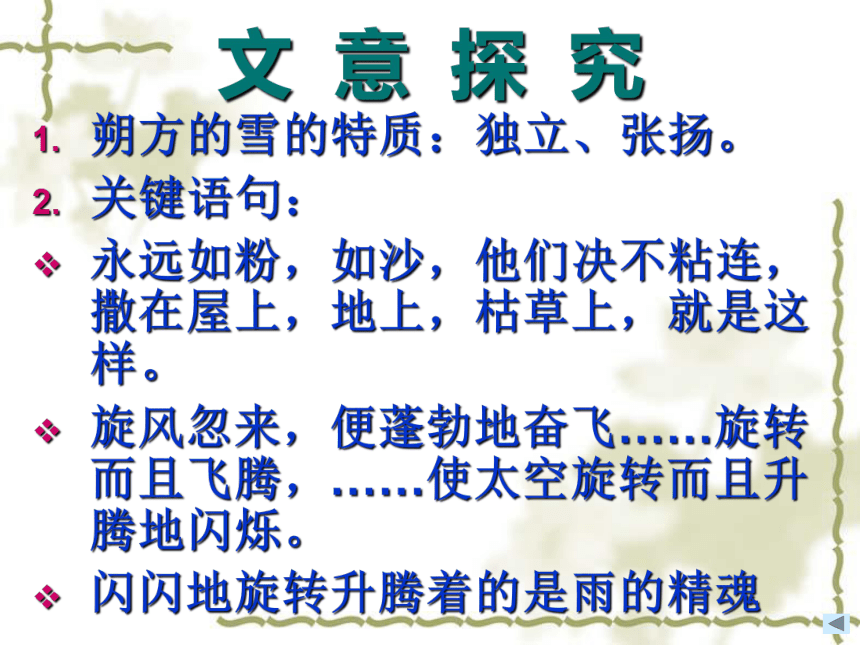

朔方的雪的特质:独立、张扬。

关键语句:

永远如粉,如沙,他们决不粘连,撒在屋上,地上,枯草上,就是这样。

旋风忽来,便蓬勃地奋飞……旋转而且飞腾,……使太空旋转而且升腾地闪烁。

闪闪地旋转升腾着的是雨的精魂

文 意 探 究

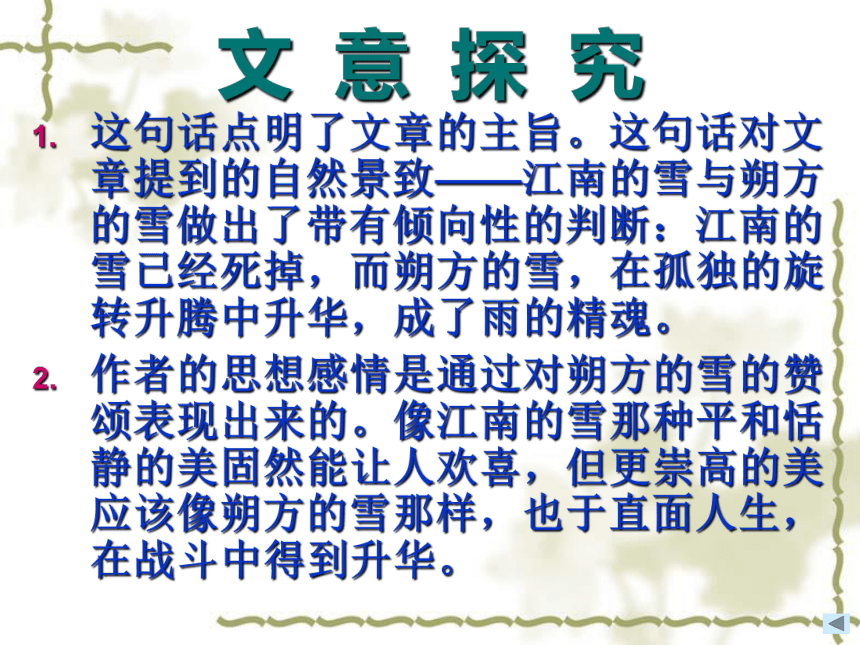

这句话点明了文章的主旨。这句话对文章提到的自然景致——江南的雪与朔方的雪做出了带有倾向性的判断:江南的雪已经死掉,而朔方的雪,在孤独的旋转升腾中升华,成了雨的精魂。

作者的思想感情是通过对朔方的雪的赞颂表现出来的。像江南的雪那种平和恬静的美固然能让人欢喜,但更崇高的美应该像朔方的雪那样,也于直面人生,在战斗中得到升华。

文 意 探 究

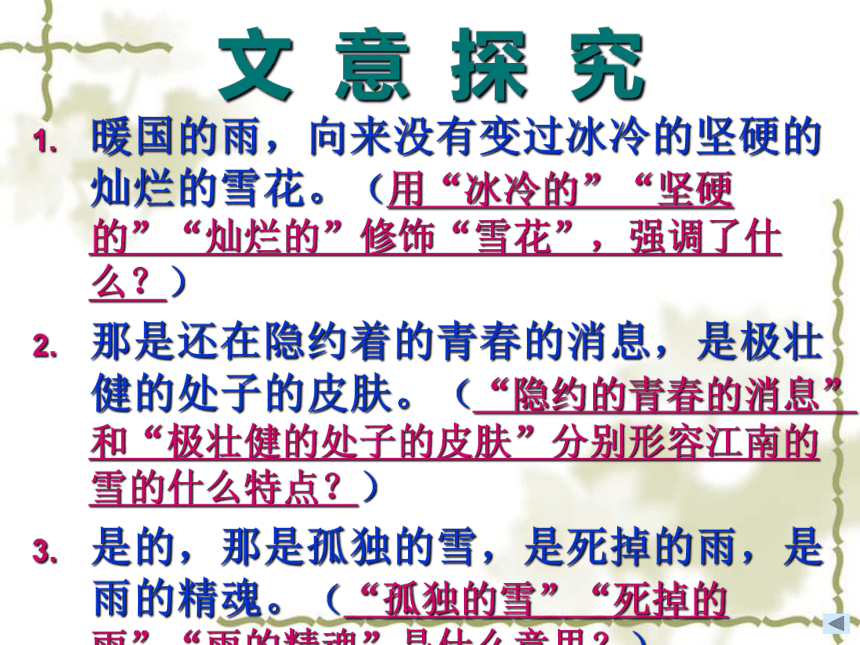

暖国的雨,向来没有变过冰冷的坚硬的灿烂的雪花。(用“冰冷的”“坚硬的”“灿烂的”修饰“雪花”,强调了什么?)

那是还在隐约着的青春的消息,是极壮健的处子的皮肤。(“隐约的青春的消息”和“极壮健的处子的皮肤”分别形容江南的雪的什么特点?)

是的,那是孤独的雪,是死掉的雨,是雨的精魂。(“孤独的雪”“死掉的雨”“雨的精魂”是什么意思?)

文 意 探 究

“冰冷的”“坚硬的”强调雪的不屈的精神,而这种精神是“灿烂的”,是最值得赞赏的。

文 意 探 究

“青春”“处子”都是最富有生命力的状态,这里是指江南的雪蕴育着生命,是与轻柔和缓的境界相联系的。

文 意 探 究

朔方的雪的特质之一是孤独,在这里它还被表现成死掉的意思。北方的雪完成升华是与死亡联系在一起的,也正是完全的献身,让它成为了雨的精魂——凝聚了所有坚强内核的精魂。

课 外 扩 展

鲁迅《野草》阅读

雷 电 颂——郭沫若

教学目标与重难点

作者简介

关于《屈原》

诗意探究

课外扩展

教学目标与重难点

朗读课文,在朗读中把握人物的情感及人物的性格;

理解作品的思想内容,了解作品的艺术特点;

培养阅读和欣赏戏剧文学的能力。

作 者 简 介

郭沫若(1892—1978),原名郭开贞,四川省乐山县人,我国著名的文学家、历史学家。他的著作很多,文学方面有诗集《女神》、话剧《屈原》等。

关 于《 屈 原 》

《屈原》的写作背景及写作意图

《屈原》第五幕的剧情和情节结构

《雷电颂》的结构层次

《雷电颂》的艺术特色

《雷电颂》的舞台说明 附:关于屈原

关 于《 屈 原 》

《屈原》写于1942年1月,这时正值抗日战争的相持阶段,也是国民党反动统治最为黑暗的时候。半壁江山沦于敌手,蒋介石集团消极抗日,并发动“皖南事变”,大肆屠杀爱国抗战的军民,掀起反共高潮。

郭沫若创作《屈原》, “借屈原的时代来象征我们当时的时代”,借历史上的屈原的悲剧,展示了现实世界光明与黑暗,正义与邪恶,爱国与卖国的尖锐、激烈的斗争,鞭鞑了国民党反动派的黑暗统治。

关 于《 屈 原 》

全剧分为“橘颂”“受诬”“招魂”“被囚”“雷电颂”五幕。作者对屈原的“独立不移”“坚贞不屈”“光明磊落”的崇高品质的塑造,撼动了进步人民的灵魂。

课文节选的是第五幕的第二场,是全剧的高潮部分。尤其是“雷电颂”中的独白,激起过多少爱国人士的共鸣。这段独白以风雷电与黑暗的撞击,表达了屈原与旧世界决绝的心声,充满了对光明的讴歌和向往。人们可以从这个历史形象中看到中华民族的时代精神。

关 于《 屈 原 》

《屈原》第五幕展示了屈原和以南后郑袖为首的楚朝廷奸佞们之间的尖锐的矛盾冲突:

开端。写靳尚和郑詹尹禀承南后旨意,欲密谋毒死屈原。他们的阴谋把他们和屈原的矛盾冲突推到了顶点。

发展。写屈原的内心独白——“雷电颂”。抒发了对黑暗世界的强烈愤懑和对光明未来的热烈追求,表现其忠贞不屈和浩然正气。

高潮。写婵娟之死。这一部分表现了光明和黑暗、正义和邪恶势不两立的冲突。突出展出了婵娟的高尚品格和为正义献身的精神。

关 于《 屈 原 》

《雷电颂》是屈原歌颂风雷电、怒斥神祗的内心独白。

(“风!你咆哮吧!”~“把这包含着一切罪恶的黑暗烧毁吧!”)诗人呼唤与歌颂风雷电这些伟大的自然力,表达了对黑暗的愤激和对光明的礼赞与向往。

(“把你这东皇太一烧毁了吧!~篇末)借指斥神鬼偶像来挟击昏庸腐朽的当权者。至此,屈原变革现实的要求就由前面对自然力的祈求,发展到对人的力量的确信,表现了他无比高昂的战斗激情和彻底的斗争精神。

关 于《 屈 原 》

展开想像,使屈原和宇宙间伟大的自然力结合在一起,借助它们的神力,使诗人具有了毁灭诸神、摧毁一切黑暗的力量。屈原的形象显得神采飞扬,全文雄浑壮阔,气势磅礴。

象征手法的运用,使情感表达更含蓄、深沉。

风雷电:象征变革现实的伟大力量;

洞庭湖、东海、长江:象征人民群众;

有形的长剑、无形的长剑:前者是屈原被囚前的佩剑,后者指坚定的信念;

没有阴谋、没有污秽、没有自私自利的没有人的小岛:对现实极端憎恶而企求寄托灵魂的一方净土;

“土偶木梗”的群像:象征无德无能、欺民惑众的官僚统治集团。

关 于《 屈 原 》

运用多种修辞方法,增强语句的气势和情感色彩,达到最大限度的抒情效果。

拟人、呼告

—— 风,你咆哮吧!咆哮吧!

—— 你们风,你们雷,你们电

—— 啊,电!你这宇宙中最犀利的剑呀!

—— 你,你东君,你是什么个东君

反复、排比

比喻、反问

关 于《 屈 原 》

舞台说明为舞台上的屈原的动作、形象外貌作了一个必要的交代,为读者理解下文的震天撼地的呼喊作了铺垫:一个坚持真理的爱国者、受到奸佞残酷迫害的形象。

雷电颂的时间、地点、自然环境:

时间:午夜已经过去,黎明尚未到来

地点:东皇太一庙正殿,神像林立

自然环境:雷电交加,狂风大作

诗 意 探 究

说说抒情主人公通过呼唤风、雷、电表达了一种怎样的思想感情?

与以前读过的诗歌《天上的街市》《静夜》相比,本文这种抒情方式有什么特点?

诗 意 探 究

风雷电象征人世间追求正义、光明的变革力量。对风雷电的呼唤与歌颂,表现了诗人对黑暗世界的强烈愤懑和摧毁黑暗的热望,也表达了诗人对光明未来的热烈追求。

诗 意 探 究

《诗两首》都由地上写到天上,由现实的情景联想到传说中天上的人和事,目的是与现实中不自由、黑暗的生活对照,以此反衬诗人对现实的失望、不满和前途的渺茫,表达诗人面对浩瀚的宇宙对理想境界的朦胧的向往。两首诗都是借景抒情,通过意象,隐隐流露出淡淡的忧伤,清幽、含蓄,节奏徐缓。

《雷电颂》是供舞台表演的人物的内心独白,抒情方式和前者不同,不再是含蓄、婉转地抒发自己的思想感情,而是如急风骤雨般直接有力地表达自己的爱憎情感,气势磅礴,酣畅淋漓,以求最有效地抓住观众,感染观众,获得一种现场感,达到最大的抒情效果。

课 外 扩 展

屈原作品选读

故事影片《屈原》(录音)

戏剧故事《屈原》

《离骚》

《屈原祭江》

《屈原问渡》

日 月

——巴金

教学目标与重难点

作者简介

诗意探讨

课外扩展

鲁迅先生给我树立了一个榜样。我仰慕高尔基的英雄“勇士丹柯”,他掏出燃烧的心,给人们带路,我把这幅图画作为写作的最高境界,这也是从先生那里得到的启发的。我勉励自己讲真话,卢梭是我的第一个老师,但是几十年中间用自己的燃烧的心给我照亮道路的还是鲁迅先生。

——巴金

教学目标与重难点

朗读课文,品味文章诗化的语言;

结合历史背景,理解作者的思想感情;

理解“飞蛾扑火”“夸父逐日”“姮娥奔月”在文中的含义。

作 者 简 介

巴金,原名李尧棠,四川成都人。现当代著名文学家。

主要作品有《激流三部曲》(《家》《春》《秋》)《爱情三部曲》(《雾》《雨》《电》)等中长篇小说,《复仇》《将军》《神·鬼·人》等短篇小说和《海行集记》《还魂草》《龙·虎·狗》等散文集,“文革”后出版《随想录》,被誉为是一本“说真话的书”,引起巨大反响。

文 章 探 讨

作者写“日”,却用主要篇幅来赞美“飞蛾扑火”,这是为什么?

联系特定的时代背景,你如何理解作者的这种人生追求:“生命是可爱的。但寒冷的、寂寞的生,却不如轰轰烈烈地死。”

月亮在文中带给作者最突出的感觉是什么?你是通过文中哪些描写体会出来的?

你如何理解这两篇文章中“冷”“热”并提的含义?

为什么作者在《月》的末尾引用“姮娥奔月”的传说?

文 章 探 讨

因为这里的飞蛾已不仅是一个单纯的生物,它寄托了作者的理想,它成为了一种象征,是为了追求光明不惜牺牲自己生命的美好人格的象征。

作者写的虽然是“日”,但主要表达的却是飞蛾努力追求“日”,追求光和热的行为。

文 章 探 讨

《日》《月》都是在上世纪四十年代初期完成的,当时抗战正进入一个比较艰苦的阶段,全国人民包括巴金都在企盼胜利的到来,因此,可以理解巴金为什么要歌颂光明,赞美那些为了追求光和热不惜牺牲自己生命的人。

“夸父”“飞蛾”的热烈追求光和热的牺牲行为,一方面是自己本身的向往,一方面也是为了整个世界不被黑暗所笼罩。

文 章 探 讨

月亮带给作者最突出的感受是冰冷。

例句选:

“寒夜对镜,只觉冷光扑面”

“面对凉月”

“我望着明月,总觉寒光冷气浸入我的身子”

“月光冷得很”

“月的光是死的光”

文 章 探 讨

冷与热是一种极强烈的对比,正因为对光和热的向往和追求,对美好事物的企盼和渴望,要远离寒冷和冰冷,远离黑暗和死亡,所以作者才别有深意地这样写。

将这两篇文章贯通起来,更可以充分理解和感受作者在这样一个特定的年代里,热切期待光明的心情。

文 章 探 讨

因为姮娥也是为了某种理想,为了可以改变月光的冰冷(“使这已死的星球再生”)而奔月的。

虽然作者用的是疑问语气,但是在姮娥身上,作者也寄托了自己的人格理想。

课 外 扩 展

巴金作品选读

网上巴金

巴金

巴金在线

祝福巴金

Google

baidu

海 燕——(苏联)高尔基

教学目标与重难点

作者简介

写作背景

诗意探究

课外扩展

教学目标与重难点

初步了解作者及写作背景,整体感知诗歌。

理解象征、烘托、对比手法在课文中的运用。

品味语言、体会作品表达的思想感情,培养勇敢、顽强、乐观、自信的品质和积极的人生态度。

作 者 简 介

高尔基(1868—1936年),苏联作家,苏联社会主义现实主义文学的奠基人。生在木工家庭,当过学徒、码头工、面包师傅等,曾流浪俄国各地,经历丰富。1892年开始发表作品,早期作品多半是描写沙皇统治下的人民的痛苦以及他们对美好生活的向往。1905年和列宁会面,思想上受了很大影响,1906年发表了长篇小说《母亲》,反映了俄国工人阶级的革命斗争,被列宁称为是“一本很及时的好书”。高尔基的小说有《童年》、《在人间》、《我的大学》;剧本有《底层》等,除此以外,作者还写了许多政论、特写、回忆、文学论文等,对世界文学的影响很大。

写 作 背 景

作为苏联无产阶级文学的奠基者高尔基,为什么在1901年3月要写这样的散文诗呢?注释告诉我们,高尔基写这首诗是在1905年俄国第一次大革命的前夜,当时人民群众的革命运动风起云涌,沙皇反动政府加紧了对人民的镇压,正是革命与反革命激烈搏斗的时候。高尔基亲身感受到了工人运动、学生运动的磅礴气势,目睹了沙皇政府镇压学生运动的残暴罪行。他为了热情地歌颂无产阶级革命先驱,揭露沙皇反动政府,抨击机会主义者、资产阶级自由派的丑恶嘴脸,就写下了《海燕》这篇散文诗。

诗 意 探 究

本诗在结构上有什么特点?

“海燕”为什么对暴风雨充满了渴望? 声声的疾呼表现了作者怎样的思想感情? “海燕”是一个什么样的形象?诗中赞美海燕,表现了作者怎样的情感态度? 它在海上振翅飞翔时会有什么想法?它会对海鸥、海鸭、企鹅说些什么?

本诗在象征手法的运用上有什么特点?

本诗如何综合运用多种修辞方法?

诗 意 探 究

全篇以暴风雨渐次逼近为线索,按海面景象的发展变化可分为三个大的场景,海燕也被安排在暴风雨“将来”—“逼近”—“即临”的三个场面中进行刻画,海燕的性格随着情节的发展逐步鲜明,海燕的形象随着这暴风雨的渐次逼近而逐步完善。

诗 意 探 究

开头~在泛起白沫的大海上飞翔:写暴风雨将要来临,海燕“高傲地飞翔”,以乐观的激情和胜利的信心“渴望”着暴风雨的到来。

乌云越来越暗~是的,遮不住的:写暴风雨逼近时,海燕搏击风浪,以必胜的信心迎接暴风雨的到来。

狂风吼叫~篇末:写暴风雨即将来临之时,海燕以胜利的预言家的姿态热情呼唤着暴风雨。

诗 意 探 究

“暴风雨”象征了1905年俄国革命前夕的革命形势,一场酝酿中的推翻沙皇独裁统治的无产阶级革命,这场革命具有摧枯拉朽的力量,是扫除一切障碍、使民族获得新生的契机。所以“海燕”和苦难深度重的被压迫人民对革命充满了渴望。

诗 意 探 究

“暴风雨!暴风雨就要来啦!”强化了海燕作为“信使”的极度兴奋喜悦之情,预示着黑暗的沙皇统治行将崩溃,一场人民革命行将到来,表现出无产阶级革命者高度的智慧和对时代历史剧变的敏锐的预见性。

“让暴风雨来得更猛烈些吧!”这是革命者鼓舞人心的掷地有声的战斗宣言,表达了自信豪迈的战斗情怀和高昂的革命乐观主义精神。这也是革命者从胸臆中迸发出来的对人民群众的革命召唤。

这两句话是对时代精神的传神写照和高度概括。

诗 意 探 究

海燕是勇猛坚强、乐观自信、富于献身精神的无产阶级革命先驱者的形象。

作者在诗中赞美的是像“海燕”一样的无产阶级战士,鞭挞的是“海鸥”“海鸭”“企鹅”式的形形色色自私、怯懦的不革命者;以及“乌云”“狂风”为代表的反革命势力,表现了作者抑恶扬善、爱憎分明的情感态度。

诗 意 探 究

海燕的心理活动应包括几点:

欢乐,与其它海鸟的恐惧形成鲜明对比;

对暴风雨的热情和渴望;

无畏和对战胜暴风雨的信心。

它与海鸥、海鸭、企鹅的对话应该突出它们截然不同的精神状态,形成对比和冲突,表现出海燕对怯懦者蔑视的情感态度。

诗 意 探 究

海燕

暴风雨

大海

海鸥、海鸭、企鹅(海鸥“呻吟”“飞窜”“恐惧”“掩藏”、海鸭“呻吟”“吓坏”、企鹅“胆怯”“躲藏”的惊恐万状的丑态)

乌云、闪电、雷声、狂风

太阳

大海和风、云、雷、电的搏斗

诗 意 探 究

象征英勇善战、大智大勇的无产阶级革命的先驱者。

诗 意 探 究

象征1905年俄国革命前夕一触即发的革命形势,一场酝酿中的推翻沙皇独裁统治的无产阶级革命。

诗 意 探 究

象征广大人民群众的力量。

诗 意 探 究

象征害怕革命会破坏他们的安乐窝的形形色色的假革命和不革命者。

诗 意 探 究

为了与海燕“高傲的飞翔”、欢乐的“叫喊”形成鲜明对比,以突出海燕英勇坚强、乐观自信的形象。

诗 意 探 究

象征反革命的黑暗势力,写它们猖狂,是为了点明海燕所处的险恶环境。

第二部分写海浪与狂风生死搏斗的激战场面,是以壮阔的背景来烘托海燕的战斗雄姿;

第三部分写风、云、雷、电,烘托海燕发出战斗号召的豪迈激昂,振奋人心。

诗 意 探 究

象征光明的未来。

诗 意 探 究

反映了1905年革命前夕革命与反革命斗争的日益激化。

大海最终战胜乌云、闪电,象征了无产阶级革命必胜的前途。

诗 意 探 究

乌云和大海之间,海燕像黑色的闪电,在高傲地飞翔。

风紧紧抱着一层层巨浪,恶狠狠地把它们摔到悬崖上,把这些大块的翡翠摔成尘雾和碎末。

大海抓住闪电的箭光,把它们熄灭在自己的深渊里。

这个敏感的精灵,——它从雷声的震怒里,早就听出了困乏,它深信,乌云遮不住太阳,——是的,遮不住的!

诗 意 探 究

比喻、拟人,从形、色两方面突出了海燕勇猛、善战的姿态。

“黑色的闪电”:比喻,展现海燕矫健、勇猛的雄姿。

“高傲地飞翔”:拟人,写海燕的行动;高傲:赋予人的性格。

诗 意 探 究

拟人

连用“抱”“摔”“摔”,还有“恶狠狠”,赋予狂风人的性格和行为,写出了风的猖狂的气焰。

诗 意 探 究

拟人

“抓住”“熄灭”,突出大海的巨大声势和强大力量。

诗 意 探 究

比喻、拟人、反复

“敏感的精灵”“从雷声的震怒里,早就听出了困乏”:比喻、拟人,显示海燕的勇敢和智慧,说明无产阶级革命的高度的预见性和敏锐的洞察力。

“乌云遮不住太阳,——是的,遮不住的!”:反复,表达了坚定不移的必胜信念。

课 外 扩 展

《海燕》配乐朗诵 ① ②

高尔基作品选

组 歌——(黎巴嫩)纪伯伦

教学目标与重难点

作者简介

诗意探究

课外扩展

教学目标与重难点

领悟散文诗的思想内涵;

赏析课文,揣摩语言,在品味中享受审美乐趣。

作 者 简 介

纪伯伦(1883~1931),黎巴嫩文坛骄子,作为哲理诗人和杰出画家,和泰戈尔一样是近代东方文学走向世界的先驱。同时,他又是阿拉伯现代小说和艺术散文的主要奠基人,20世纪阿拉伯新文学道路的开拓者之一。上世纪20年代初,以纪伯伦为中坚和代表形成的阿拉伯第一个文学流派“叙美派”(即“阿拉伯侨民文学”)曾闻名全球。

文 章 探 究

讨论一下,这两首诗表现了作者怎样的感情?

作者采用第一人称,借助丰富的想像,艺术地描绘“浪”和“雨”的生活,表现出对人生的思考。请找出相关的语句,感受一下。

《浪之歌》《雨之歌》

文 章 探 究

海浪被诗人赋予了一个浪漫的花的形象,它首先作为“海岸”的情人出现,接下来,这个女性化的形象融 进了更深广的喻义,它成为一个人间世界的守护者:夜阑人静,万物都在梦乡里沉睡,惟有我彻底不眠。

诗中海湾的爱情,不仅仅是对海岸的爱情,是更广阔的对世间万物所怀的满腹的爱情,这博大的爱情闪耀着母性的光辉:因为爱着这世界,所以哪怕“彻夜不眠让我形容憔悴”,也要守护着这个世界。

在这里,诗人自己的形象正是这世间种种美好价值的守护者,海浪的形象幻化为诗人自己的坚定的声音。

文 章 探 究

在这首诗的绝大部分,雨的形象是一个奉献者和使者的形象,它滋润万物,同时也把距离遥远的事物联结起来(“传情的信使”)。

值得注意的是在诗中对拟人化的灵活的多方面动用:一方面是对雨的拟人化处理,一方面雨的形象也时时在变化。拟人化的广泛使用,使文中的广阔世界成为一个“人之境”:

万物有灵,只是因为人的存在;

雨(推而广之——自然),是人类精神世界(爱情)活动(叹息—泪水—微笑)的一面运动着的镜子。

课 外 扩 展

纪伯伦作品集

第二单元

日月光华,风雨雷电,浪花海燕……这一组组壮阔而美丽的形象,在多情的作家的笔下,化成了一行行充满激情的文字,深深打动了我们的心。本单元所选的散文诗,都是作者由寻常事物激起的心灵之声。让我们透过文字,去捕捉作家们的情感律动,去感受他们心灵的无限风光吧。

学习本单元,要加强朗读,注意课文中的联想与想像,了解直接抒情与间接抒情的表达方式,学习抒情性语言。

单 元 导 航

雪 鲁 迅

雷电颂 郭沫若

短文两篇 巴 金

日

月

海燕 高尔基

组歌 纪伯伦

浪之歌

雨之歌

雪—— 鲁迅

教学目标与重难点

作者简介

文意探究

课外扩展

教学目标与重难点

教学目标:

通过诵读,领会作者在对南北不同雪景描绘中寄寓的精神追求,从而感悟人生,培养学生积极向上的人生态度;

品味语言,理解寓意。

重难点:

通过反复诵读,揣摩作者对南北不同雪景的描绘,体味作者的思想感情。

文 意 探 究

作者为什么会对朔方的雪情有独钟?

在作者笔下,“江南的雪”有什么特点?

你如何理解作者描写“塑雪罗汉”及其“消褪”的用意?

在作者笔下,“朔方的雪”又有什么特点?

你如何理解文章最后的一句:“那是孤独的雪,是死掉的雨,是雨的精魂”?从中,我们可以体会到作者怎样的思想感情?

文句细读(P56第一段;P57末段,P58第一至三段)

文 意 探 究

江南的雪的特质是:滋润美艳。

以“暖国的雨”引出对“江南的雪”的描写:

比喻句;

植物;

动物;

人的活动(塑雪罗汉)。

江南的雪,多彩而蕴含春意,蕴含生机。

文 意 探 究

在作者眼中,江南的雪还和孩子们的欢乐联系在一起,给他们带来快乐。对塑雪罗汉的生动描写渗透了作者对于南方冬天的美好回忆,江南的雪,透露出盎然生机,蕴育着生命。

雪罗汉是江南的雪天中最值得珍藏的记忆,也是美的象征。但这种美却不能保持长久。

文 意 探 究

朔方的雪的特质:独立、张扬。

关键语句:

永远如粉,如沙,他们决不粘连,撒在屋上,地上,枯草上,就是这样。

旋风忽来,便蓬勃地奋飞……旋转而且飞腾,……使太空旋转而且升腾地闪烁。

闪闪地旋转升腾着的是雨的精魂

文 意 探 究

这句话点明了文章的主旨。这句话对文章提到的自然景致——江南的雪与朔方的雪做出了带有倾向性的判断:江南的雪已经死掉,而朔方的雪,在孤独的旋转升腾中升华,成了雨的精魂。

作者的思想感情是通过对朔方的雪的赞颂表现出来的。像江南的雪那种平和恬静的美固然能让人欢喜,但更崇高的美应该像朔方的雪那样,也于直面人生,在战斗中得到升华。

文 意 探 究

暖国的雨,向来没有变过冰冷的坚硬的灿烂的雪花。(用“冰冷的”“坚硬的”“灿烂的”修饰“雪花”,强调了什么?)

那是还在隐约着的青春的消息,是极壮健的处子的皮肤。(“隐约的青春的消息”和“极壮健的处子的皮肤”分别形容江南的雪的什么特点?)

是的,那是孤独的雪,是死掉的雨,是雨的精魂。(“孤独的雪”“死掉的雨”“雨的精魂”是什么意思?)

文 意 探 究

“冰冷的”“坚硬的”强调雪的不屈的精神,而这种精神是“灿烂的”,是最值得赞赏的。

文 意 探 究

“青春”“处子”都是最富有生命力的状态,这里是指江南的雪蕴育着生命,是与轻柔和缓的境界相联系的。

文 意 探 究

朔方的雪的特质之一是孤独,在这里它还被表现成死掉的意思。北方的雪完成升华是与死亡联系在一起的,也正是完全的献身,让它成为了雨的精魂——凝聚了所有坚强内核的精魂。

课 外 扩 展

鲁迅《野草》阅读

雷 电 颂——郭沫若

教学目标与重难点

作者简介

关于《屈原》

诗意探究

课外扩展

教学目标与重难点

朗读课文,在朗读中把握人物的情感及人物的性格;

理解作品的思想内容,了解作品的艺术特点;

培养阅读和欣赏戏剧文学的能力。

作 者 简 介

郭沫若(1892—1978),原名郭开贞,四川省乐山县人,我国著名的文学家、历史学家。他的著作很多,文学方面有诗集《女神》、话剧《屈原》等。

关 于《 屈 原 》

《屈原》的写作背景及写作意图

《屈原》第五幕的剧情和情节结构

《雷电颂》的结构层次

《雷电颂》的艺术特色

《雷电颂》的舞台说明 附:关于屈原

关 于《 屈 原 》

《屈原》写于1942年1月,这时正值抗日战争的相持阶段,也是国民党反动统治最为黑暗的时候。半壁江山沦于敌手,蒋介石集团消极抗日,并发动“皖南事变”,大肆屠杀爱国抗战的军民,掀起反共高潮。

郭沫若创作《屈原》, “借屈原的时代来象征我们当时的时代”,借历史上的屈原的悲剧,展示了现实世界光明与黑暗,正义与邪恶,爱国与卖国的尖锐、激烈的斗争,鞭鞑了国民党反动派的黑暗统治。

关 于《 屈 原 》

全剧分为“橘颂”“受诬”“招魂”“被囚”“雷电颂”五幕。作者对屈原的“独立不移”“坚贞不屈”“光明磊落”的崇高品质的塑造,撼动了进步人民的灵魂。

课文节选的是第五幕的第二场,是全剧的高潮部分。尤其是“雷电颂”中的独白,激起过多少爱国人士的共鸣。这段独白以风雷电与黑暗的撞击,表达了屈原与旧世界决绝的心声,充满了对光明的讴歌和向往。人们可以从这个历史形象中看到中华民族的时代精神。

关 于《 屈 原 》

《屈原》第五幕展示了屈原和以南后郑袖为首的楚朝廷奸佞们之间的尖锐的矛盾冲突:

开端。写靳尚和郑詹尹禀承南后旨意,欲密谋毒死屈原。他们的阴谋把他们和屈原的矛盾冲突推到了顶点。

发展。写屈原的内心独白——“雷电颂”。抒发了对黑暗世界的强烈愤懑和对光明未来的热烈追求,表现其忠贞不屈和浩然正气。

高潮。写婵娟之死。这一部分表现了光明和黑暗、正义和邪恶势不两立的冲突。突出展出了婵娟的高尚品格和为正义献身的精神。

关 于《 屈 原 》

《雷电颂》是屈原歌颂风雷电、怒斥神祗的内心独白。

(“风!你咆哮吧!”~“把这包含着一切罪恶的黑暗烧毁吧!”)诗人呼唤与歌颂风雷电这些伟大的自然力,表达了对黑暗的愤激和对光明的礼赞与向往。

(“把你这东皇太一烧毁了吧!~篇末)借指斥神鬼偶像来挟击昏庸腐朽的当权者。至此,屈原变革现实的要求就由前面对自然力的祈求,发展到对人的力量的确信,表现了他无比高昂的战斗激情和彻底的斗争精神。

关 于《 屈 原 》

展开想像,使屈原和宇宙间伟大的自然力结合在一起,借助它们的神力,使诗人具有了毁灭诸神、摧毁一切黑暗的力量。屈原的形象显得神采飞扬,全文雄浑壮阔,气势磅礴。

象征手法的运用,使情感表达更含蓄、深沉。

风雷电:象征变革现实的伟大力量;

洞庭湖、东海、长江:象征人民群众;

有形的长剑、无形的长剑:前者是屈原被囚前的佩剑,后者指坚定的信念;

没有阴谋、没有污秽、没有自私自利的没有人的小岛:对现实极端憎恶而企求寄托灵魂的一方净土;

“土偶木梗”的群像:象征无德无能、欺民惑众的官僚统治集团。

关 于《 屈 原 》

运用多种修辞方法,增强语句的气势和情感色彩,达到最大限度的抒情效果。

拟人、呼告

—— 风,你咆哮吧!咆哮吧!

—— 你们风,你们雷,你们电

—— 啊,电!你这宇宙中最犀利的剑呀!

—— 你,你东君,你是什么个东君

反复、排比

比喻、反问

关 于《 屈 原 》

舞台说明为舞台上的屈原的动作、形象外貌作了一个必要的交代,为读者理解下文的震天撼地的呼喊作了铺垫:一个坚持真理的爱国者、受到奸佞残酷迫害的形象。

雷电颂的时间、地点、自然环境:

时间:午夜已经过去,黎明尚未到来

地点:东皇太一庙正殿,神像林立

自然环境:雷电交加,狂风大作

诗 意 探 究

说说抒情主人公通过呼唤风、雷、电表达了一种怎样的思想感情?

与以前读过的诗歌《天上的街市》《静夜》相比,本文这种抒情方式有什么特点?

诗 意 探 究

风雷电象征人世间追求正义、光明的变革力量。对风雷电的呼唤与歌颂,表现了诗人对黑暗世界的强烈愤懑和摧毁黑暗的热望,也表达了诗人对光明未来的热烈追求。

诗 意 探 究

《诗两首》都由地上写到天上,由现实的情景联想到传说中天上的人和事,目的是与现实中不自由、黑暗的生活对照,以此反衬诗人对现实的失望、不满和前途的渺茫,表达诗人面对浩瀚的宇宙对理想境界的朦胧的向往。两首诗都是借景抒情,通过意象,隐隐流露出淡淡的忧伤,清幽、含蓄,节奏徐缓。

《雷电颂》是供舞台表演的人物的内心独白,抒情方式和前者不同,不再是含蓄、婉转地抒发自己的思想感情,而是如急风骤雨般直接有力地表达自己的爱憎情感,气势磅礴,酣畅淋漓,以求最有效地抓住观众,感染观众,获得一种现场感,达到最大的抒情效果。

课 外 扩 展

屈原作品选读

故事影片《屈原》(录音)

戏剧故事《屈原》

《离骚》

《屈原祭江》

《屈原问渡》

日 月

——巴金

教学目标与重难点

作者简介

诗意探讨

课外扩展

鲁迅先生给我树立了一个榜样。我仰慕高尔基的英雄“勇士丹柯”,他掏出燃烧的心,给人们带路,我把这幅图画作为写作的最高境界,这也是从先生那里得到的启发的。我勉励自己讲真话,卢梭是我的第一个老师,但是几十年中间用自己的燃烧的心给我照亮道路的还是鲁迅先生。

——巴金

教学目标与重难点

朗读课文,品味文章诗化的语言;

结合历史背景,理解作者的思想感情;

理解“飞蛾扑火”“夸父逐日”“姮娥奔月”在文中的含义。

作 者 简 介

巴金,原名李尧棠,四川成都人。现当代著名文学家。

主要作品有《激流三部曲》(《家》《春》《秋》)《爱情三部曲》(《雾》《雨》《电》)等中长篇小说,《复仇》《将军》《神·鬼·人》等短篇小说和《海行集记》《还魂草》《龙·虎·狗》等散文集,“文革”后出版《随想录》,被誉为是一本“说真话的书”,引起巨大反响。

文 章 探 讨

作者写“日”,却用主要篇幅来赞美“飞蛾扑火”,这是为什么?

联系特定的时代背景,你如何理解作者的这种人生追求:“生命是可爱的。但寒冷的、寂寞的生,却不如轰轰烈烈地死。”

月亮在文中带给作者最突出的感觉是什么?你是通过文中哪些描写体会出来的?

你如何理解这两篇文章中“冷”“热”并提的含义?

为什么作者在《月》的末尾引用“姮娥奔月”的传说?

文 章 探 讨

因为这里的飞蛾已不仅是一个单纯的生物,它寄托了作者的理想,它成为了一种象征,是为了追求光明不惜牺牲自己生命的美好人格的象征。

作者写的虽然是“日”,但主要表达的却是飞蛾努力追求“日”,追求光和热的行为。

文 章 探 讨

《日》《月》都是在上世纪四十年代初期完成的,当时抗战正进入一个比较艰苦的阶段,全国人民包括巴金都在企盼胜利的到来,因此,可以理解巴金为什么要歌颂光明,赞美那些为了追求光和热不惜牺牲自己生命的人。

“夸父”“飞蛾”的热烈追求光和热的牺牲行为,一方面是自己本身的向往,一方面也是为了整个世界不被黑暗所笼罩。

文 章 探 讨

月亮带给作者最突出的感受是冰冷。

例句选:

“寒夜对镜,只觉冷光扑面”

“面对凉月”

“我望着明月,总觉寒光冷气浸入我的身子”

“月光冷得很”

“月的光是死的光”

文 章 探 讨

冷与热是一种极强烈的对比,正因为对光和热的向往和追求,对美好事物的企盼和渴望,要远离寒冷和冰冷,远离黑暗和死亡,所以作者才别有深意地这样写。

将这两篇文章贯通起来,更可以充分理解和感受作者在这样一个特定的年代里,热切期待光明的心情。

文 章 探 讨

因为姮娥也是为了某种理想,为了可以改变月光的冰冷(“使这已死的星球再生”)而奔月的。

虽然作者用的是疑问语气,但是在姮娥身上,作者也寄托了自己的人格理想。

课 外 扩 展

巴金作品选读

网上巴金

巴金

巴金在线

祝福巴金

baidu

海 燕——(苏联)高尔基

教学目标与重难点

作者简介

写作背景

诗意探究

课外扩展

教学目标与重难点

初步了解作者及写作背景,整体感知诗歌。

理解象征、烘托、对比手法在课文中的运用。

品味语言、体会作品表达的思想感情,培养勇敢、顽强、乐观、自信的品质和积极的人生态度。

作 者 简 介

高尔基(1868—1936年),苏联作家,苏联社会主义现实主义文学的奠基人。生在木工家庭,当过学徒、码头工、面包师傅等,曾流浪俄国各地,经历丰富。1892年开始发表作品,早期作品多半是描写沙皇统治下的人民的痛苦以及他们对美好生活的向往。1905年和列宁会面,思想上受了很大影响,1906年发表了长篇小说《母亲》,反映了俄国工人阶级的革命斗争,被列宁称为是“一本很及时的好书”。高尔基的小说有《童年》、《在人间》、《我的大学》;剧本有《底层》等,除此以外,作者还写了许多政论、特写、回忆、文学论文等,对世界文学的影响很大。

写 作 背 景

作为苏联无产阶级文学的奠基者高尔基,为什么在1901年3月要写这样的散文诗呢?注释告诉我们,高尔基写这首诗是在1905年俄国第一次大革命的前夜,当时人民群众的革命运动风起云涌,沙皇反动政府加紧了对人民的镇压,正是革命与反革命激烈搏斗的时候。高尔基亲身感受到了工人运动、学生运动的磅礴气势,目睹了沙皇政府镇压学生运动的残暴罪行。他为了热情地歌颂无产阶级革命先驱,揭露沙皇反动政府,抨击机会主义者、资产阶级自由派的丑恶嘴脸,就写下了《海燕》这篇散文诗。

诗 意 探 究

本诗在结构上有什么特点?

“海燕”为什么对暴风雨充满了渴望? 声声的疾呼表现了作者怎样的思想感情? “海燕”是一个什么样的形象?诗中赞美海燕,表现了作者怎样的情感态度? 它在海上振翅飞翔时会有什么想法?它会对海鸥、海鸭、企鹅说些什么?

本诗在象征手法的运用上有什么特点?

本诗如何综合运用多种修辞方法?

诗 意 探 究

全篇以暴风雨渐次逼近为线索,按海面景象的发展变化可分为三个大的场景,海燕也被安排在暴风雨“将来”—“逼近”—“即临”的三个场面中进行刻画,海燕的性格随着情节的发展逐步鲜明,海燕的形象随着这暴风雨的渐次逼近而逐步完善。

诗 意 探 究

开头~在泛起白沫的大海上飞翔:写暴风雨将要来临,海燕“高傲地飞翔”,以乐观的激情和胜利的信心“渴望”着暴风雨的到来。

乌云越来越暗~是的,遮不住的:写暴风雨逼近时,海燕搏击风浪,以必胜的信心迎接暴风雨的到来。

狂风吼叫~篇末:写暴风雨即将来临之时,海燕以胜利的预言家的姿态热情呼唤着暴风雨。

诗 意 探 究

“暴风雨”象征了1905年俄国革命前夕的革命形势,一场酝酿中的推翻沙皇独裁统治的无产阶级革命,这场革命具有摧枯拉朽的力量,是扫除一切障碍、使民族获得新生的契机。所以“海燕”和苦难深度重的被压迫人民对革命充满了渴望。

诗 意 探 究

“暴风雨!暴风雨就要来啦!”强化了海燕作为“信使”的极度兴奋喜悦之情,预示着黑暗的沙皇统治行将崩溃,一场人民革命行将到来,表现出无产阶级革命者高度的智慧和对时代历史剧变的敏锐的预见性。

“让暴风雨来得更猛烈些吧!”这是革命者鼓舞人心的掷地有声的战斗宣言,表达了自信豪迈的战斗情怀和高昂的革命乐观主义精神。这也是革命者从胸臆中迸发出来的对人民群众的革命召唤。

这两句话是对时代精神的传神写照和高度概括。

诗 意 探 究

海燕是勇猛坚强、乐观自信、富于献身精神的无产阶级革命先驱者的形象。

作者在诗中赞美的是像“海燕”一样的无产阶级战士,鞭挞的是“海鸥”“海鸭”“企鹅”式的形形色色自私、怯懦的不革命者;以及“乌云”“狂风”为代表的反革命势力,表现了作者抑恶扬善、爱憎分明的情感态度。

诗 意 探 究

海燕的心理活动应包括几点:

欢乐,与其它海鸟的恐惧形成鲜明对比;

对暴风雨的热情和渴望;

无畏和对战胜暴风雨的信心。

它与海鸥、海鸭、企鹅的对话应该突出它们截然不同的精神状态,形成对比和冲突,表现出海燕对怯懦者蔑视的情感态度。

诗 意 探 究

海燕

暴风雨

大海

海鸥、海鸭、企鹅(海鸥“呻吟”“飞窜”“恐惧”“掩藏”、海鸭“呻吟”“吓坏”、企鹅“胆怯”“躲藏”的惊恐万状的丑态)

乌云、闪电、雷声、狂风

太阳

大海和风、云、雷、电的搏斗

诗 意 探 究

象征英勇善战、大智大勇的无产阶级革命的先驱者。

诗 意 探 究

象征1905年俄国革命前夕一触即发的革命形势,一场酝酿中的推翻沙皇独裁统治的无产阶级革命。

诗 意 探 究

象征广大人民群众的力量。

诗 意 探 究

象征害怕革命会破坏他们的安乐窝的形形色色的假革命和不革命者。

诗 意 探 究

为了与海燕“高傲的飞翔”、欢乐的“叫喊”形成鲜明对比,以突出海燕英勇坚强、乐观自信的形象。

诗 意 探 究

象征反革命的黑暗势力,写它们猖狂,是为了点明海燕所处的险恶环境。

第二部分写海浪与狂风生死搏斗的激战场面,是以壮阔的背景来烘托海燕的战斗雄姿;

第三部分写风、云、雷、电,烘托海燕发出战斗号召的豪迈激昂,振奋人心。

诗 意 探 究

象征光明的未来。

诗 意 探 究

反映了1905年革命前夕革命与反革命斗争的日益激化。

大海最终战胜乌云、闪电,象征了无产阶级革命必胜的前途。

诗 意 探 究

乌云和大海之间,海燕像黑色的闪电,在高傲地飞翔。

风紧紧抱着一层层巨浪,恶狠狠地把它们摔到悬崖上,把这些大块的翡翠摔成尘雾和碎末。

大海抓住闪电的箭光,把它们熄灭在自己的深渊里。

这个敏感的精灵,——它从雷声的震怒里,早就听出了困乏,它深信,乌云遮不住太阳,——是的,遮不住的!

诗 意 探 究

比喻、拟人,从形、色两方面突出了海燕勇猛、善战的姿态。

“黑色的闪电”:比喻,展现海燕矫健、勇猛的雄姿。

“高傲地飞翔”:拟人,写海燕的行动;高傲:赋予人的性格。

诗 意 探 究

拟人

连用“抱”“摔”“摔”,还有“恶狠狠”,赋予狂风人的性格和行为,写出了风的猖狂的气焰。

诗 意 探 究

拟人

“抓住”“熄灭”,突出大海的巨大声势和强大力量。

诗 意 探 究

比喻、拟人、反复

“敏感的精灵”“从雷声的震怒里,早就听出了困乏”:比喻、拟人,显示海燕的勇敢和智慧,说明无产阶级革命的高度的预见性和敏锐的洞察力。

“乌云遮不住太阳,——是的,遮不住的!”:反复,表达了坚定不移的必胜信念。

课 外 扩 展

《海燕》配乐朗诵 ① ②

高尔基作品选

组 歌——(黎巴嫩)纪伯伦

教学目标与重难点

作者简介

诗意探究

课外扩展

教学目标与重难点

领悟散文诗的思想内涵;

赏析课文,揣摩语言,在品味中享受审美乐趣。

作 者 简 介

纪伯伦(1883~1931),黎巴嫩文坛骄子,作为哲理诗人和杰出画家,和泰戈尔一样是近代东方文学走向世界的先驱。同时,他又是阿拉伯现代小说和艺术散文的主要奠基人,20世纪阿拉伯新文学道路的开拓者之一。上世纪20年代初,以纪伯伦为中坚和代表形成的阿拉伯第一个文学流派“叙美派”(即“阿拉伯侨民文学”)曾闻名全球。

文 章 探 究

讨论一下,这两首诗表现了作者怎样的感情?

作者采用第一人称,借助丰富的想像,艺术地描绘“浪”和“雨”的生活,表现出对人生的思考。请找出相关的语句,感受一下。

《浪之歌》《雨之歌》

文 章 探 究

海浪被诗人赋予了一个浪漫的花的形象,它首先作为“海岸”的情人出现,接下来,这个女性化的形象融 进了更深广的喻义,它成为一个人间世界的守护者:夜阑人静,万物都在梦乡里沉睡,惟有我彻底不眠。

诗中海湾的爱情,不仅仅是对海岸的爱情,是更广阔的对世间万物所怀的满腹的爱情,这博大的爱情闪耀着母性的光辉:因为爱着这世界,所以哪怕“彻夜不眠让我形容憔悴”,也要守护着这个世界。

在这里,诗人自己的形象正是这世间种种美好价值的守护者,海浪的形象幻化为诗人自己的坚定的声音。

文 章 探 究

在这首诗的绝大部分,雨的形象是一个奉献者和使者的形象,它滋润万物,同时也把距离遥远的事物联结起来(“传情的信使”)。

值得注意的是在诗中对拟人化的灵活的多方面动用:一方面是对雨的拟人化处理,一方面雨的形象也时时在变化。拟人化的广泛使用,使文中的广阔世界成为一个“人之境”:

万物有灵,只是因为人的存在;

雨(推而广之——自然),是人类精神世界(爱情)活动(叹息—泪水—微笑)的一面运动着的镜子。

课 外 扩 展

纪伯伦作品集

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》