2021届高三作文写作指导系列1 如何由“偏离题意”到“符合题意” 学案

文档属性

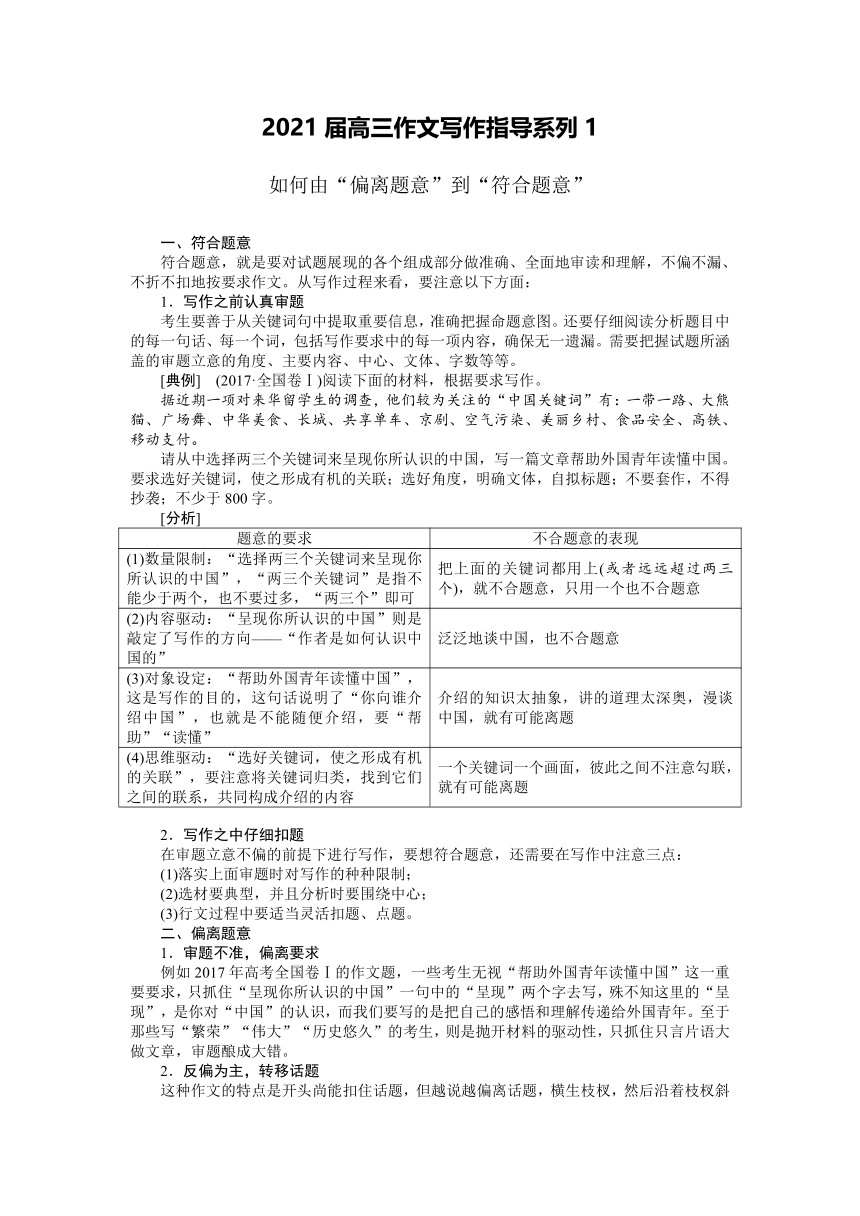

| 名称 | 2021届高三作文写作指导系列1 如何由“偏离题意”到“符合题意” 学案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 27.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-30 12:41:06 | ||

图片预览

文档简介

2021届高三作文写作指导系列1

如何由“偏离题意”到“符合题意”

一、符合题意

符合题意,就是要对试题展现的各个组成部分做准确、全面地审读和理解,不偏不漏、不折不扣地按要求作文。从写作过程来看,要注意以下方面:

1.写作之前认真审题

考生要善于从关键词句中提取重要信息,准确把握命题意图。还要仔细阅读分析题目中的每一句话、每一个词,包括写作要求中的每一项内容,确保无一遗漏。需要把握试题所涵盖的审题立意的角度、主要内容、中心、文体、字数等等。

[典例] (2017·全国卷Ⅰ)阅读下面的材料,根据要求写作。

据近期一项对来华留学生的调查,他们较为关注的“中国关键词”有:一带一路、大熊猫、广场舞、中华美食、长城、共享单车、京剧、空气污染、美丽乡村、食品安全、高铁、移动支付。

请从中选择两三个关键词来呈现你所认识的中国,写一篇文章帮助外国青年读懂中国。要求选好关键词,使之形成有机的关联;选好角度,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

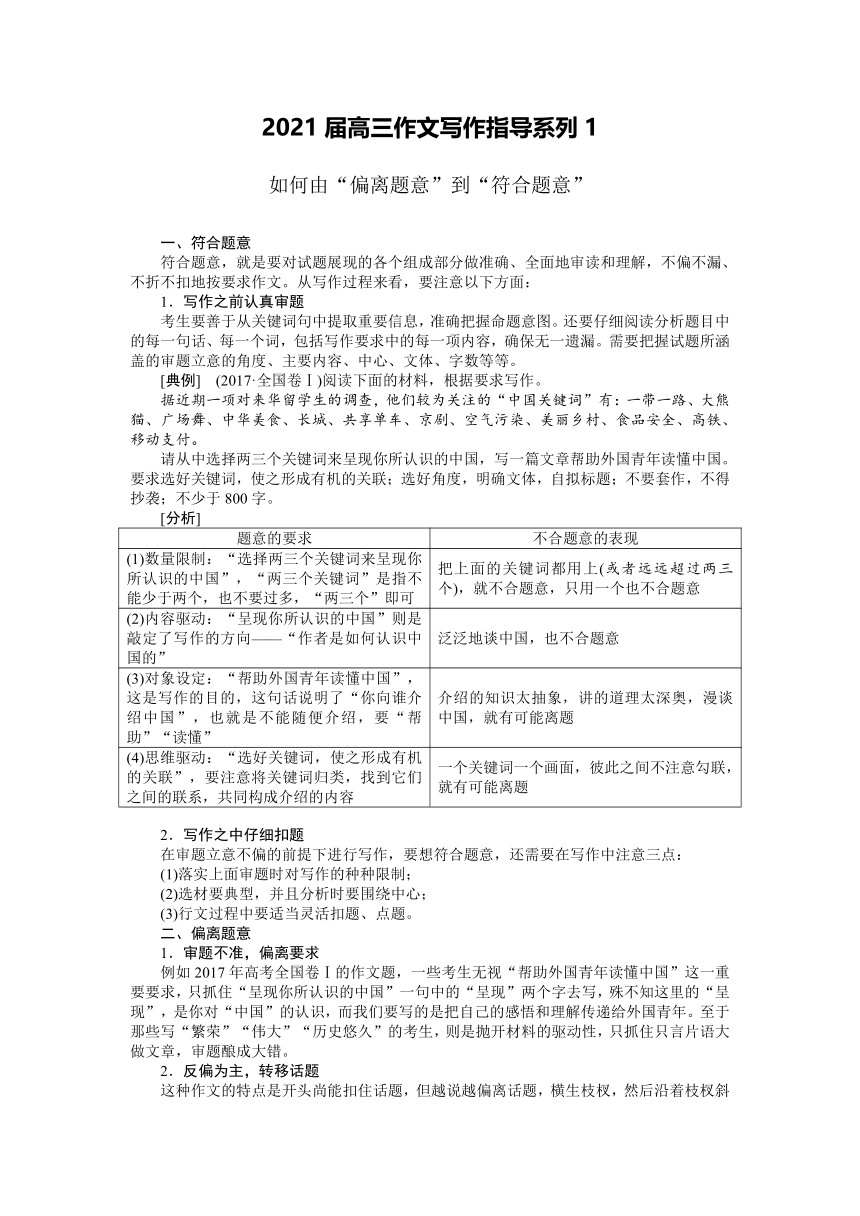

[分析]

题意的要求

不合题意的表现

(1)数量限制:“选择两三个关键词来呈现你所认识的中国”,“两三个关键词”是指不能少于两个,也不要过多,“两三个”即可

把上面的关键词都用上(或者远远超过两三个),就不合题意,只用一个也不合题意

(2)内容驱动:“呈现你所认识的中国”则是敲定了写作的方向——“作者是如何认识中国的”

泛泛地谈中国,也不合题意

(3)对象设定:“帮助外国青年读懂中国”,这是写作的目的,这句话说明了“你向谁介绍中国”,也就是不能随便介绍,要“帮助”“读懂”

介绍的知识太抽象,讲的道理太深奥,漫谈中国,就有可能离题

(4)思维驱动:“选好关键词,使之形成有机的关联”,要注意将关键词归类,找到它们之间的联系,共同构成介绍的内容

一个关键词一个画面,彼此之间不注意勾联,就有可能离题

2.写作之中仔细扣题

在审题立意不偏的前提下进行写作,要想符合题意,还需要在写作中注意三点:

(1)落实上面审题时对写作的种种限制;

(2)选材要典型,并且分析时要围绕中心;

(3)行文过程中要适当灵活扣题、点题。

二、偏离题意

1.审题不准,偏离要求

例如2017年高考全国卷Ⅰ的作文题,一些考生无视“帮助外国青年读懂中国”这一重要要求,只抓住“呈现你所认识的中国”一句中的“呈现”两个字去写,殊不知这里的“呈现”,是你对“中国”的认识,而我们要写的是把自己的感悟和理解传递给外国青年。至于那些写“繁荣”“伟大”“历史悠久”的考生,则是抛开材料的驱动性,只抓住只言片语大做文章,审题酿成大错。

2.反偏为主,转移话题

这种作文的特点是开头尚能扣住话题,但越说越偏离话题,横生枝杈,然后沿着枝杈斜着生长,最后反偏为主,直至完全转移话题。例如:

有人说:“世界上的问题很多,一个问题的答案也不止一个。”我原先并不同意这种看法,我认为一个问题只有一个答案,只有这样人们才能够专心去解决问题。可是当我看到一篇文章过后,我的想法有了变化。

有一幅漫画《水开了》,说的是一个女孩面对水开了的场面不知所措,竟然叫道:“妈妈,水开了,你快来呀!”很多人分析出现这种情况的原因,有人说,这是女儿的错,那么大的人不会烧开水,将来可怎么办呀。我一开始也认为这种分析对,可是有人说,错不在孩子身上,而在父母。一个父亲不严格管教孩子,一个母亲不教孩子干家务活,这孩子能成长吗?

这使我想起《动物世界》里的一组镜头:母狮子捉到一只小羊,但它没有把羊放到小狮子身边,而是让小狮子自己去捉。可是小狮子只会在母狮身边躺着,根本不听妈妈的话。没想到母狮不但不去帮助小狮子,反而去咬它,小狮子争不过妈妈,乖乖地去捉小羊,最后终于把小羊捉到手。试想,如果母狮不严格训练小狮子,那么小狮子如何在弱肉强食的世界生存?

我希望父母们借鉴一下母狮的方法,平时管教孩子严一些,这样才是真正帮助他们。当然,孩子也不能一味地靠父母管教,自己也要主动地学习,就像魏征所说的:“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源。”只有从小打好基础,将来才能成材。

[分析] 开始说“想法有了变化”,可以说是符合题意的。但在具体述说变化的过程时,没能紧紧扣住“一个问题的答案也不止一个”,而是偏到“对孩子溺爱是害不是爱”的话题上去,把原话题抛到了九霄云外。

3.选材不当,不合题意

根据材料范围确立文章主题之后,还要精选材料,充分表现主题,才算真正符合题意。有的考生没有注意这一点,文章开头虽能抓住话题,但主体部分却不能围绕中心行文,使得中心不明确。例如,2017年高考全国卷Ⅰ的作文题,一位考生在《文明古国》中写道:

中国的美食风味多样:中国一直就有“南米北面”的说法,口味上有“南甜北咸东酸西辣”之分。中国的美食四季有别:中国一直按季节变化来调味、配菜,冬天味醇浓厚,夏天清淡凉爽;冬天多炖焖煨,夏天多凉拌冷冻。中国的美食讲究美感:中国的烹饪,不仅技术精湛,而且有讲究菜肴美感的传统,注意食物的色、香、味、形、器的协调一致。对菜肴美感的表现是多方面的,无论是一个红萝卜,还是一个白菜心,都可以雕出各种造型,独树一帜,达到色、香、味、形、美的和谐统一,给人以精神和物质高度统一的特殊享受。但我对中国的酒文化却不敢苟同:比如由于醉酒而发生人与人的冲突,朋友反目成仇;比如回家夫妻生气打架离婚;比如醉后失态失手杀人越货、违法犯罪;更有人会因酒而死亡。这样的例子在我们现代的社会中,不胜枚举啊!但是,我们却没有从文明的和科学的目光来看待和重视这一问题,没有人认为喝酒是一种丑恶,没有人说酗酒是一种陋习,反而有许多人以有酒喝,有人请而感到自豪,这是我们应该反思的地方。

[分析] 文章开头紧扣材料介绍中国的饮食文化。从风味多样到四季有别,再到讲究美感,但是接着讲的“中国的酒文化”是消极的、没有正能量的东西,不符合题意。行文本身昭示的是:介绍中国的美食,选材要选正面的,不能以少数人的酒文化否定中国的饮食文化。

4.穿靴戴帽,生搬硬套

这种作文的内容与试题不搭界。一些考生抱着靠“宿构套写”赢得高分的幻想,事先构思好一篇文章,到时不管合适不合适就生搬硬套过来。而看到考题后已经觉得所写内容与原话题“风马牛不相及”,但又不愿或无力按试题写出新作来,于是只好“沐猴而冠”,打扮一番,不得不在开头或结尾说上几句与材料要求相关的话,尽管作者用心良苦,但这类文章的毛病是逃不过阅卷教师的眼睛的。“宿构套写”作文的考生,往往是穿靴戴帽,生搬硬套的,像那种面对“规则”的材料,而写“勤奋是人生的规则”的,显然就是套用了“勤奋与成材”之类的成文,所写内容与话题毫无关系,既未明提,也未暗合,有“预制”和“抄背”作文之嫌。

升格作文示例:

[原文剖析·找误点]

智慧之邦,科技之国

①读了这则材料,我深有感触,一带一路、大熊猫、广场舞、中华美食、长城、共享单车、京剧、空气污染、美丽乡村、食品安全、高铁、移动支付等等,这些不都是中国飞速发展的见证吗?这充分说明中国是一个“智慧之邦,科技之国”,这也告诉我们一个道理:依法治国,要靠智慧,要靠科技。

②当今中国,发展之势如黄河之水,奔流向前不复回。

③谈起高铁,人们会毫不犹豫地想起中国。时至今日中国的高铁技术已经让外国同行目瞪口呆,轮到了他们羡慕不已的时候了。但是一个工程的实施,必定也有好的地方和坏处。自京津高铁和武广专线开通以来,我观察了许多媒体的正面和负面报道,以及周边对高铁的看法。万事好开头,高速铁路的发展肯定是利大于弊,不然国家也不会下重金来投资高铁。

④当今中国,开放之态如迎远方之客,不亦乐乎?

⑤漠漠黄沙万里,昔日远道而来的客人为我们带来奇珍异宝;茫茫风声呼啸,今日我们重展丝绸之路,以开放的姿态播撒发展的契机。一带一路战略不仅连接了历史和现在,也联系了中国与友好邦邻的经济往来,这条金丝带如今铺得更广,更远,闪烁着美丽的荧光,彰显着一个大国友善、互助、和谐的精神。中国的开放,有海纳百川之势,汲各方群英之长。

⑥当今中国,创新之智颇有一番“一枝红杏出墙来”的民族情韵。

⑦买东西?对,有新方法了。现在购物,不用出门我们就能轻松搞定,真是太方便了。吃饭?对,有新方式了,不用出门,就有人能帮助我们把想吃的东西送到家,真是太方便了。交费?对,更不用说了,不用出门,我们用手机就能预付或支付。

⑧此乃我泱泱大国也!可谓智慧之邦,科技之国。中国五千年的历史塑造了她沉稳的内涵。中国曾经一度斩荆棘、暴霜露,却仍走着坚定的步伐,守着民族的信仰。当今的中国用实力来证明自己,用发展来创造奇迹!

本文写作存在主要问题如下:

第①段:审题不准,偏离要求

考生无视试题的驱动性“帮助外国青年读懂中国”这一重要要求,只抓住“一带一路、大熊猫、广场舞、中华美食、长城、共享单车、京剧、空气污染、美丽乡村、食品安全、高铁、移动支付”

等去写,谈的是对“中国”的认识,抛开材料的驱动性,审题酿成大错。

第③段:反偏为主,转移话题

“谈起高铁,人们会毫不犹豫地想起中国”还属正题,本应该顺着这个思路向“外国青年”介绍高铁,但却转到了高铁技术的利与弊,偏题了。

第⑦段:选材不当,不合题意

材料中的关键词是“移动支付”,而这里举的例子都是“方便”,只能叫“基本符合题意”,要想“符合题意”还要点出“移动支付”,并要与上文的“创新”相关联。

内容表达发展总分13121035

[升格作文·看亮点]

智慧之邦,科技之国

我们今日的中国,是一座用科技智慧之瓦筑起的坚固堡垒。我观,今日之中国承古代文明精髓,创现世科技魅力;我识,今日之中国持大国恢宏气魄,扬中华文化积淀;我思,今日之中国迈坚定智慧步履,走前进光明大路;我看,今日之中国仍乃一泱泱大国,续前世之缘,展今日之梦。

千百年来,中华民族用辛勤坚毅的品质,铸就了点点智慧的结晶。当今的中国,仍不负历史重任,路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。承载着民族的期盼,她义无反顾地踏上征程,一次次地高唱凯歌,让我怎能不为之自豪,为之振奋!

当今中国,发展之势如黄河之水,奔流向前不复回。

谈起高铁,人们会毫不犹豫地想起中国。高铁技术是中国科技工作者智慧的精华,汇天地灵气孕育的宝物,唯中国独有。当你真正坐在高铁上时,飞驰的列车可以带我们领略中国的大江南北,我们真的会惊叹今日中国的科技。中国,高铁,现代的科技之火将两者淬炼到一起,磨砺出世纪之光。中国的发展,犹如滔滔之水,已势不可挡。

当今中国,开放之态如迎远方之客,不亦乐乎?

漠漠黄沙万里,昔日远道而来的客人为我们带来奇珍异宝;茫茫风声呼啸,今日我们重展丝绸之路,以开放的姿态播撒发展的契机。一带一路战略不仅连接了历史和现在,也联系了中国与友好邦邻的经济往来,这条金丝带如今铺得更广,更远,闪烁着美丽的荧光,彰显着一个大国友善、互助、和谐的精神。中国的开放,有海纳百川之势,汲各方群英之长。

当今中国,创新之智颇有一番“一枝红杏出墙来”的民族情韵。

创新?对,移动支付是中国的创新。现在购物,我们用手机就能轻松搞定,一机在手,买卖无忧。当我们在享受中国的科技成果时,一种眷恋的情感、一种自信的情怀是否也会油然而生?中国的创新,一鸣惊人,发出时代的强音,也在前进的路上,永不停息。

此乃我泱泱大国也!可谓智慧之邦,科技之国。中国五千年的历史塑造了她沉稳的内涵。中国曾经一度斩荆棘,暴霜露,却仍走着坚定的步伐,守着民族的信仰。当今的中国用实力来证明自己,用发展来创造奇迹!

[升格点评] 这是一篇符合题意的高分作文,有以下几点特色:

(1)纲举目张,审题准确。考生以“科技”“智慧”统率全文,选材组篇。精选与“高铁”“一带一路”“移动支付”三个关键词相关的内容,表现前进中的中国实乃“智慧之邦,科技之国”。

(2)行文清晰,准确扣题。文章用“当今中国,发展之势如黄河之水,奔流向前不复回”“当今中国,开放之态如迎远方之客,不亦乐乎”“当今中国,创新之智颇有一番‘一枝红杏出墙来’的民族情韵”三个语句呈现分论点,使文章条理清晰,脉络分明。

(3)标题匀称,用语雅致。文章标题“智慧之邦,科技之国”,四字短语,两者组合,既简明扼要,又工整匀称。

“我观,今日之中国承古代文明精髓,创现世科技魅力;我识,今日之中国持大国恢宏气魄,扬中华文化积淀;我思,今日之中国迈坚定智慧步履,走前进光明大路;我看,今日之中国仍乃一泱泱大国,续前世之缘,展今日之梦”,角度丰富,用语雅致。

内容

表达

发展

总分

19

19

18

56

[考场佳作·再赏析]

东方古国韵,魅力传四方

对于外国朋友来说,中国是一个古老而神秘的国度。不仅有五千年的历史文化,更有着鲜明而独特的风俗习惯和国民性格。其实,想要解读中华文化,不妨先从“中华美食”“京剧”“一带一路”开始。

中华美食展示中国人的生活态度。在有些民族眼中,吃饭就是为了果腹。然而,在中国人的心目中,美食是对抗平庸生活的武器。几乎每一个传统节日都有一种美食为其代言。也许你们熟悉春节的饺子、正月十五的元宵、端午的粽子、中秋的月饼;却不一定知道,中国美食还有着更丰富的文化内涵。老子说:“治大国若烹小鲜。”饮食不仅与生活连接,更蕴含着治国的理念。中国人在饮食中展现着率真的性情、对生活的态度和对生命的体察。李白有“烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯”;张志和有“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥”;陆游有“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚”;袁枚有《随园食单》,梁实秋有《雅舍谈吃》,汪曾祺有《端午的鸭蛋》……读了这些诗文你就会明白,中国人何以将“吃货”作为对人的褒奖。

华美京剧演绎中国人的民族性格。京剧诞生于清代,它与你们熟悉的歌剧有许多相似之处。它服饰华美,以唱为主,兼有念白和动作。从京剧演绎的故事中,你可以看到我们的民族性格。《长坂坡》中有赵子龙单骑救主的英勇,《武家坡》中有王宝钏拒绝权贵的坚贞,《沙家浜》里有阿庆嫂智斗敌人的智慧,《红灯记》中有李铁梅送密码上柏山的胆略……看几场京剧,你就会明白,中华民族的凝聚力从何而来。

“一带一路”促进中国与世界的交流。“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。这个词语在两年前诞生,或许让你感到陌生。但你一定听说过它的前身“丝绸之路”。它是中国古代连接中西方的纽带,两千年来,一直促进着中国与世界的交融。中国的丝绸、瓷器和礼乐文明走向世界,世界各国的农副产品、香料、珠宝、乐器等也随之来到中国。经济文化的交融为当时的各国带来空前的繁荣。而今,我们“习大大”的“一带一路”必将促进新一轮的交流与融合。中国必将为世界经济文化的发展做出更加卓越的贡献。

中国的魅力吸引着世界各国的游客。孔子曰:“有朋自远方来,不亦乐乎?”好客的中国人欢迎来自四海的宾朋。天青色等烟雨,而我在等你。等你亲自来发现她更多的美好。

[点评] 这是一篇个性鲜明的满分作文,有以下几点特色:

(1)审题准确,主题集中。

考生以“东方古国韵,魅力传四方”为核心,聚焦“中华美食”“京剧”“一带一路”三个关键词,不是简单地对其进行解说,而是着力发掘其背后的文化内涵,以文化韵味凝聚材料,收到形散神聚之效。

(2)娓娓道来,情真意切。

作者在表达观点的同时,时刻注重与读者的交流。照顾到读者的年龄、身份甚至心理。将炽热的爱国情感和对友人的亲切之情融合在一起。语言表达得体,展现了民族自豪感,却没有炫耀的意味,读来令人倍感亲切。

(3)结构清晰,底蕴深厚。

文章围绕“东方古国韵,魅力传四方”设计三个分论点,众星拱月,层次清晰。行文过程中引入大量诗文名句、浓缩京剧艺术思想精华,以丰厚的文化底蕴,影响外国青年。

如何由“偏离题意”到“符合题意”

一、符合题意

符合题意,就是要对试题展现的各个组成部分做准确、全面地审读和理解,不偏不漏、不折不扣地按要求作文。从写作过程来看,要注意以下方面:

1.写作之前认真审题

考生要善于从关键词句中提取重要信息,准确把握命题意图。还要仔细阅读分析题目中的每一句话、每一个词,包括写作要求中的每一项内容,确保无一遗漏。需要把握试题所涵盖的审题立意的角度、主要内容、中心、文体、字数等等。

[典例] (2017·全国卷Ⅰ)阅读下面的材料,根据要求写作。

据近期一项对来华留学生的调查,他们较为关注的“中国关键词”有:一带一路、大熊猫、广场舞、中华美食、长城、共享单车、京剧、空气污染、美丽乡村、食品安全、高铁、移动支付。

请从中选择两三个关键词来呈现你所认识的中国,写一篇文章帮助外国青年读懂中国。要求选好关键词,使之形成有机的关联;选好角度,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

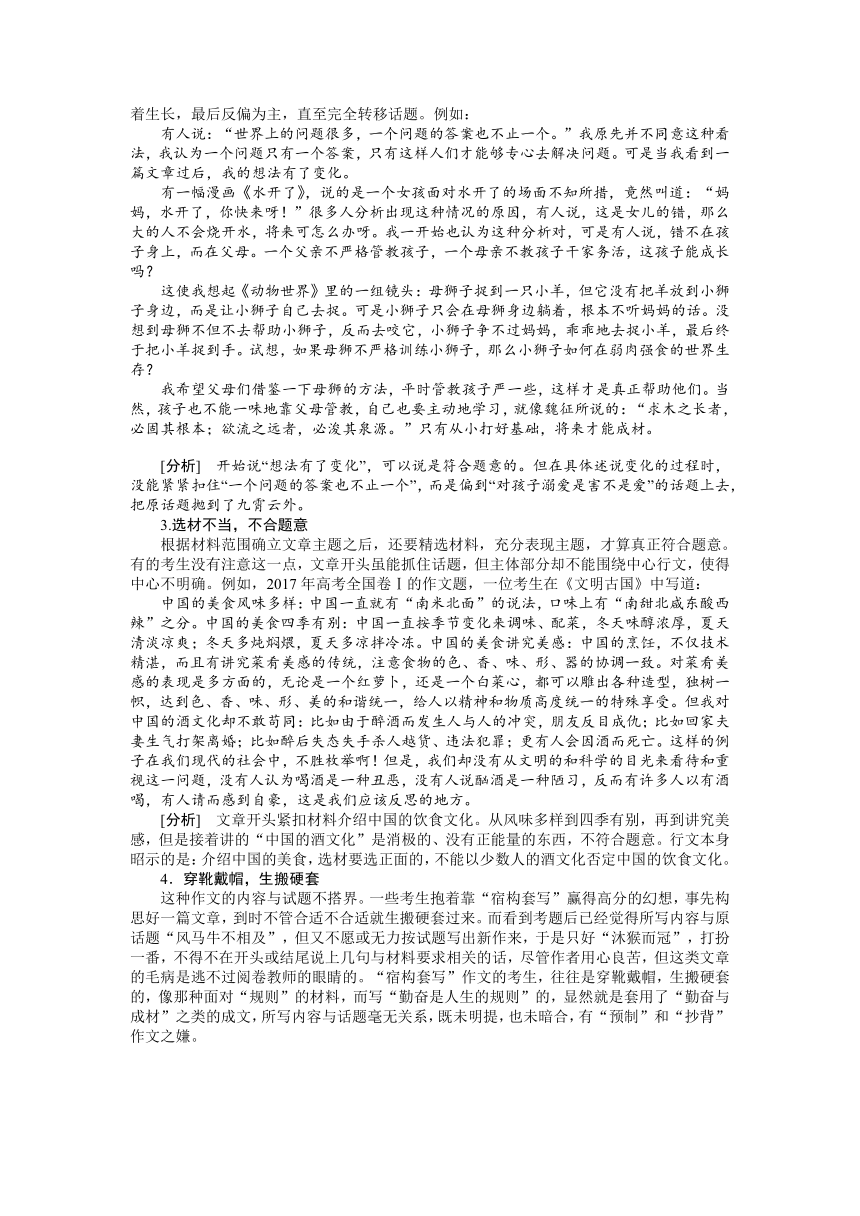

[分析]

题意的要求

不合题意的表现

(1)数量限制:“选择两三个关键词来呈现你所认识的中国”,“两三个关键词”是指不能少于两个,也不要过多,“两三个”即可

把上面的关键词都用上(或者远远超过两三个),就不合题意,只用一个也不合题意

(2)内容驱动:“呈现你所认识的中国”则是敲定了写作的方向——“作者是如何认识中国的”

泛泛地谈中国,也不合题意

(3)对象设定:“帮助外国青年读懂中国”,这是写作的目的,这句话说明了“你向谁介绍中国”,也就是不能随便介绍,要“帮助”“读懂”

介绍的知识太抽象,讲的道理太深奥,漫谈中国,就有可能离题

(4)思维驱动:“选好关键词,使之形成有机的关联”,要注意将关键词归类,找到它们之间的联系,共同构成介绍的内容

一个关键词一个画面,彼此之间不注意勾联,就有可能离题

2.写作之中仔细扣题

在审题立意不偏的前提下进行写作,要想符合题意,还需要在写作中注意三点:

(1)落实上面审题时对写作的种种限制;

(2)选材要典型,并且分析时要围绕中心;

(3)行文过程中要适当灵活扣题、点题。

二、偏离题意

1.审题不准,偏离要求

例如2017年高考全国卷Ⅰ的作文题,一些考生无视“帮助外国青年读懂中国”这一重要要求,只抓住“呈现你所认识的中国”一句中的“呈现”两个字去写,殊不知这里的“呈现”,是你对“中国”的认识,而我们要写的是把自己的感悟和理解传递给外国青年。至于那些写“繁荣”“伟大”“历史悠久”的考生,则是抛开材料的驱动性,只抓住只言片语大做文章,审题酿成大错。

2.反偏为主,转移话题

这种作文的特点是开头尚能扣住话题,但越说越偏离话题,横生枝杈,然后沿着枝杈斜着生长,最后反偏为主,直至完全转移话题。例如:

有人说:“世界上的问题很多,一个问题的答案也不止一个。”我原先并不同意这种看法,我认为一个问题只有一个答案,只有这样人们才能够专心去解决问题。可是当我看到一篇文章过后,我的想法有了变化。

有一幅漫画《水开了》,说的是一个女孩面对水开了的场面不知所措,竟然叫道:“妈妈,水开了,你快来呀!”很多人分析出现这种情况的原因,有人说,这是女儿的错,那么大的人不会烧开水,将来可怎么办呀。我一开始也认为这种分析对,可是有人说,错不在孩子身上,而在父母。一个父亲不严格管教孩子,一个母亲不教孩子干家务活,这孩子能成长吗?

这使我想起《动物世界》里的一组镜头:母狮子捉到一只小羊,但它没有把羊放到小狮子身边,而是让小狮子自己去捉。可是小狮子只会在母狮身边躺着,根本不听妈妈的话。没想到母狮不但不去帮助小狮子,反而去咬它,小狮子争不过妈妈,乖乖地去捉小羊,最后终于把小羊捉到手。试想,如果母狮不严格训练小狮子,那么小狮子如何在弱肉强食的世界生存?

我希望父母们借鉴一下母狮的方法,平时管教孩子严一些,这样才是真正帮助他们。当然,孩子也不能一味地靠父母管教,自己也要主动地学习,就像魏征所说的:“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源。”只有从小打好基础,将来才能成材。

[分析] 开始说“想法有了变化”,可以说是符合题意的。但在具体述说变化的过程时,没能紧紧扣住“一个问题的答案也不止一个”,而是偏到“对孩子溺爱是害不是爱”的话题上去,把原话题抛到了九霄云外。

3.选材不当,不合题意

根据材料范围确立文章主题之后,还要精选材料,充分表现主题,才算真正符合题意。有的考生没有注意这一点,文章开头虽能抓住话题,但主体部分却不能围绕中心行文,使得中心不明确。例如,2017年高考全国卷Ⅰ的作文题,一位考生在《文明古国》中写道:

中国的美食风味多样:中国一直就有“南米北面”的说法,口味上有“南甜北咸东酸西辣”之分。中国的美食四季有别:中国一直按季节变化来调味、配菜,冬天味醇浓厚,夏天清淡凉爽;冬天多炖焖煨,夏天多凉拌冷冻。中国的美食讲究美感:中国的烹饪,不仅技术精湛,而且有讲究菜肴美感的传统,注意食物的色、香、味、形、器的协调一致。对菜肴美感的表现是多方面的,无论是一个红萝卜,还是一个白菜心,都可以雕出各种造型,独树一帜,达到色、香、味、形、美的和谐统一,给人以精神和物质高度统一的特殊享受。但我对中国的酒文化却不敢苟同:比如由于醉酒而发生人与人的冲突,朋友反目成仇;比如回家夫妻生气打架离婚;比如醉后失态失手杀人越货、违法犯罪;更有人会因酒而死亡。这样的例子在我们现代的社会中,不胜枚举啊!但是,我们却没有从文明的和科学的目光来看待和重视这一问题,没有人认为喝酒是一种丑恶,没有人说酗酒是一种陋习,反而有许多人以有酒喝,有人请而感到自豪,这是我们应该反思的地方。

[分析] 文章开头紧扣材料介绍中国的饮食文化。从风味多样到四季有别,再到讲究美感,但是接着讲的“中国的酒文化”是消极的、没有正能量的东西,不符合题意。行文本身昭示的是:介绍中国的美食,选材要选正面的,不能以少数人的酒文化否定中国的饮食文化。

4.穿靴戴帽,生搬硬套

这种作文的内容与试题不搭界。一些考生抱着靠“宿构套写”赢得高分的幻想,事先构思好一篇文章,到时不管合适不合适就生搬硬套过来。而看到考题后已经觉得所写内容与原话题“风马牛不相及”,但又不愿或无力按试题写出新作来,于是只好“沐猴而冠”,打扮一番,不得不在开头或结尾说上几句与材料要求相关的话,尽管作者用心良苦,但这类文章的毛病是逃不过阅卷教师的眼睛的。“宿构套写”作文的考生,往往是穿靴戴帽,生搬硬套的,像那种面对“规则”的材料,而写“勤奋是人生的规则”的,显然就是套用了“勤奋与成材”之类的成文,所写内容与话题毫无关系,既未明提,也未暗合,有“预制”和“抄背”作文之嫌。

升格作文示例:

[原文剖析·找误点]

智慧之邦,科技之国

①读了这则材料,我深有感触,一带一路、大熊猫、广场舞、中华美食、长城、共享单车、京剧、空气污染、美丽乡村、食品安全、高铁、移动支付等等,这些不都是中国飞速发展的见证吗?这充分说明中国是一个“智慧之邦,科技之国”,这也告诉我们一个道理:依法治国,要靠智慧,要靠科技。

②当今中国,发展之势如黄河之水,奔流向前不复回。

③谈起高铁,人们会毫不犹豫地想起中国。时至今日中国的高铁技术已经让外国同行目瞪口呆,轮到了他们羡慕不已的时候了。但是一个工程的实施,必定也有好的地方和坏处。自京津高铁和武广专线开通以来,我观察了许多媒体的正面和负面报道,以及周边对高铁的看法。万事好开头,高速铁路的发展肯定是利大于弊,不然国家也不会下重金来投资高铁。

④当今中国,开放之态如迎远方之客,不亦乐乎?

⑤漠漠黄沙万里,昔日远道而来的客人为我们带来奇珍异宝;茫茫风声呼啸,今日我们重展丝绸之路,以开放的姿态播撒发展的契机。一带一路战略不仅连接了历史和现在,也联系了中国与友好邦邻的经济往来,这条金丝带如今铺得更广,更远,闪烁着美丽的荧光,彰显着一个大国友善、互助、和谐的精神。中国的开放,有海纳百川之势,汲各方群英之长。

⑥当今中国,创新之智颇有一番“一枝红杏出墙来”的民族情韵。

⑦买东西?对,有新方法了。现在购物,不用出门我们就能轻松搞定,真是太方便了。吃饭?对,有新方式了,不用出门,就有人能帮助我们把想吃的东西送到家,真是太方便了。交费?对,更不用说了,不用出门,我们用手机就能预付或支付。

⑧此乃我泱泱大国也!可谓智慧之邦,科技之国。中国五千年的历史塑造了她沉稳的内涵。中国曾经一度斩荆棘、暴霜露,却仍走着坚定的步伐,守着民族的信仰。当今的中国用实力来证明自己,用发展来创造奇迹!

本文写作存在主要问题如下:

第①段:审题不准,偏离要求

考生无视试题的驱动性“帮助外国青年读懂中国”这一重要要求,只抓住“一带一路、大熊猫、广场舞、中华美食、长城、共享单车、京剧、空气污染、美丽乡村、食品安全、高铁、移动支付”

等去写,谈的是对“中国”的认识,抛开材料的驱动性,审题酿成大错。

第③段:反偏为主,转移话题

“谈起高铁,人们会毫不犹豫地想起中国”还属正题,本应该顺着这个思路向“外国青年”介绍高铁,但却转到了高铁技术的利与弊,偏题了。

第⑦段:选材不当,不合题意

材料中的关键词是“移动支付”,而这里举的例子都是“方便”,只能叫“基本符合题意”,要想“符合题意”还要点出“移动支付”,并要与上文的“创新”相关联。

内容表达发展总分13121035

[升格作文·看亮点]

智慧之邦,科技之国

我们今日的中国,是一座用科技智慧之瓦筑起的坚固堡垒。我观,今日之中国承古代文明精髓,创现世科技魅力;我识,今日之中国持大国恢宏气魄,扬中华文化积淀;我思,今日之中国迈坚定智慧步履,走前进光明大路;我看,今日之中国仍乃一泱泱大国,续前世之缘,展今日之梦。

千百年来,中华民族用辛勤坚毅的品质,铸就了点点智慧的结晶。当今的中国,仍不负历史重任,路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。承载着民族的期盼,她义无反顾地踏上征程,一次次地高唱凯歌,让我怎能不为之自豪,为之振奋!

当今中国,发展之势如黄河之水,奔流向前不复回。

谈起高铁,人们会毫不犹豫地想起中国。高铁技术是中国科技工作者智慧的精华,汇天地灵气孕育的宝物,唯中国独有。当你真正坐在高铁上时,飞驰的列车可以带我们领略中国的大江南北,我们真的会惊叹今日中国的科技。中国,高铁,现代的科技之火将两者淬炼到一起,磨砺出世纪之光。中国的发展,犹如滔滔之水,已势不可挡。

当今中国,开放之态如迎远方之客,不亦乐乎?

漠漠黄沙万里,昔日远道而来的客人为我们带来奇珍异宝;茫茫风声呼啸,今日我们重展丝绸之路,以开放的姿态播撒发展的契机。一带一路战略不仅连接了历史和现在,也联系了中国与友好邦邻的经济往来,这条金丝带如今铺得更广,更远,闪烁着美丽的荧光,彰显着一个大国友善、互助、和谐的精神。中国的开放,有海纳百川之势,汲各方群英之长。

当今中国,创新之智颇有一番“一枝红杏出墙来”的民族情韵。

创新?对,移动支付是中国的创新。现在购物,我们用手机就能轻松搞定,一机在手,买卖无忧。当我们在享受中国的科技成果时,一种眷恋的情感、一种自信的情怀是否也会油然而生?中国的创新,一鸣惊人,发出时代的强音,也在前进的路上,永不停息。

此乃我泱泱大国也!可谓智慧之邦,科技之国。中国五千年的历史塑造了她沉稳的内涵。中国曾经一度斩荆棘,暴霜露,却仍走着坚定的步伐,守着民族的信仰。当今的中国用实力来证明自己,用发展来创造奇迹!

[升格点评] 这是一篇符合题意的高分作文,有以下几点特色:

(1)纲举目张,审题准确。考生以“科技”“智慧”统率全文,选材组篇。精选与“高铁”“一带一路”“移动支付”三个关键词相关的内容,表现前进中的中国实乃“智慧之邦,科技之国”。

(2)行文清晰,准确扣题。文章用“当今中国,发展之势如黄河之水,奔流向前不复回”“当今中国,开放之态如迎远方之客,不亦乐乎”“当今中国,创新之智颇有一番‘一枝红杏出墙来’的民族情韵”三个语句呈现分论点,使文章条理清晰,脉络分明。

(3)标题匀称,用语雅致。文章标题“智慧之邦,科技之国”,四字短语,两者组合,既简明扼要,又工整匀称。

“我观,今日之中国承古代文明精髓,创现世科技魅力;我识,今日之中国持大国恢宏气魄,扬中华文化积淀;我思,今日之中国迈坚定智慧步履,走前进光明大路;我看,今日之中国仍乃一泱泱大国,续前世之缘,展今日之梦”,角度丰富,用语雅致。

内容

表达

发展

总分

19

19

18

56

[考场佳作·再赏析]

东方古国韵,魅力传四方

对于外国朋友来说,中国是一个古老而神秘的国度。不仅有五千年的历史文化,更有着鲜明而独特的风俗习惯和国民性格。其实,想要解读中华文化,不妨先从“中华美食”“京剧”“一带一路”开始。

中华美食展示中国人的生活态度。在有些民族眼中,吃饭就是为了果腹。然而,在中国人的心目中,美食是对抗平庸生活的武器。几乎每一个传统节日都有一种美食为其代言。也许你们熟悉春节的饺子、正月十五的元宵、端午的粽子、中秋的月饼;却不一定知道,中国美食还有着更丰富的文化内涵。老子说:“治大国若烹小鲜。”饮食不仅与生活连接,更蕴含着治国的理念。中国人在饮食中展现着率真的性情、对生活的态度和对生命的体察。李白有“烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯”;张志和有“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥”;陆游有“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚”;袁枚有《随园食单》,梁实秋有《雅舍谈吃》,汪曾祺有《端午的鸭蛋》……读了这些诗文你就会明白,中国人何以将“吃货”作为对人的褒奖。

华美京剧演绎中国人的民族性格。京剧诞生于清代,它与你们熟悉的歌剧有许多相似之处。它服饰华美,以唱为主,兼有念白和动作。从京剧演绎的故事中,你可以看到我们的民族性格。《长坂坡》中有赵子龙单骑救主的英勇,《武家坡》中有王宝钏拒绝权贵的坚贞,《沙家浜》里有阿庆嫂智斗敌人的智慧,《红灯记》中有李铁梅送密码上柏山的胆略……看几场京剧,你就会明白,中华民族的凝聚力从何而来。

“一带一路”促进中国与世界的交流。“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。这个词语在两年前诞生,或许让你感到陌生。但你一定听说过它的前身“丝绸之路”。它是中国古代连接中西方的纽带,两千年来,一直促进着中国与世界的交融。中国的丝绸、瓷器和礼乐文明走向世界,世界各国的农副产品、香料、珠宝、乐器等也随之来到中国。经济文化的交融为当时的各国带来空前的繁荣。而今,我们“习大大”的“一带一路”必将促进新一轮的交流与融合。中国必将为世界经济文化的发展做出更加卓越的贡献。

中国的魅力吸引着世界各国的游客。孔子曰:“有朋自远方来,不亦乐乎?”好客的中国人欢迎来自四海的宾朋。天青色等烟雨,而我在等你。等你亲自来发现她更多的美好。

[点评] 这是一篇个性鲜明的满分作文,有以下几点特色:

(1)审题准确,主题集中。

考生以“东方古国韵,魅力传四方”为核心,聚焦“中华美食”“京剧”“一带一路”三个关键词,不是简单地对其进行解说,而是着力发掘其背后的文化内涵,以文化韵味凝聚材料,收到形散神聚之效。

(2)娓娓道来,情真意切。

作者在表达观点的同时,时刻注重与读者的交流。照顾到读者的年龄、身份甚至心理。将炽热的爱国情感和对友人的亲切之情融合在一起。语言表达得体,展现了民族自豪感,却没有炫耀的意味,读来令人倍感亲切。

(3)结构清晰,底蕴深厚。

文章围绕“东方古国韵,魅力传四方”设计三个分论点,众星拱月,层次清晰。行文过程中引入大量诗文名句、浓缩京剧艺术思想精华,以丰厚的文化底蕴,影响外国青年。