河北省衡水中学2021届高三下学期第三次调研历史试题(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省衡水中学2021届高三下学期第三次调研历史试题(word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 561.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-30 17:30:40 | ||

图片预览

文档简介

2020~2021学年度高三年级下学期三调考试

历史试卷

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共10页,满分100分,考试时间75分钟。

第|卷(选择题共45分)

一、选择题(共15小题,每小题3分,共45分,只有一项符合题意。)

1.《韩非子·定法》中提到∶"(商君之法)官爵之迁与斩首之功相称也。""今治官者,智能也;今斩首者,勇力之所加也。以勇力之所加而治智能之官,是以斩首之功为医、匠也。据此可知

A.军功爵制提高了秦军的战斗力B.商鞅的军功爵制存在弊端

C.韩非子对商鞅变法持否定态度D.秦人具有强悍尚武的性格

2.东汉末年出现"天子提挈,政在家门,豪雄角逐,分裂疆字"的局面;东晋时期则是"主威不树,臣道专行,国典人殊,朝纲家异,编户之命,竭于豪门。"这表明

A.察举征辟制被破坏殆尽B.士族豪强争相割据混战

C.专制集权遭到严重削弱D.南方政权更替频繁出现

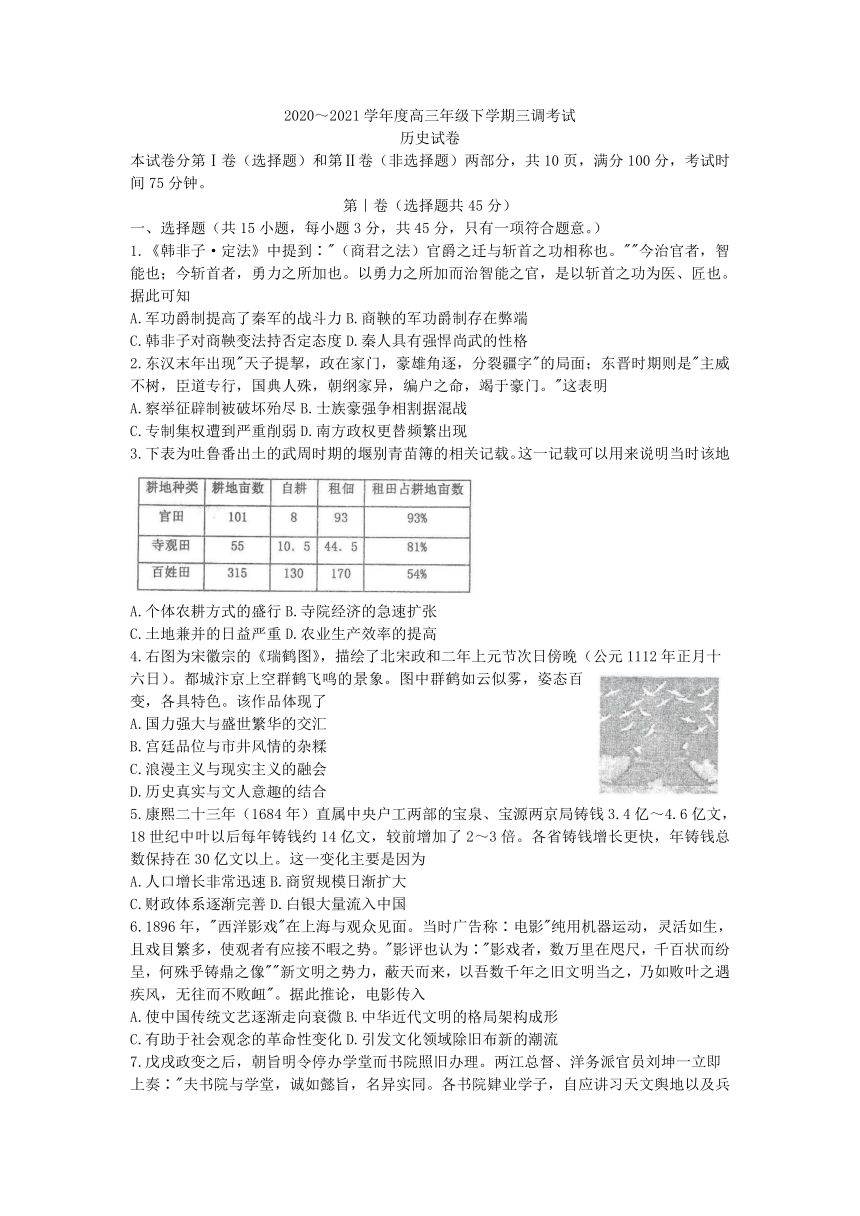

3.下表为吐鲁番出土的武周时期的堰别青苗簿的相关记载。这一记载可以用来说明当时该地

A.个体农耕方式的盛行B.寺院经济的急速扩张

C.土地兼并的日益严重D.农业生产效率的提高

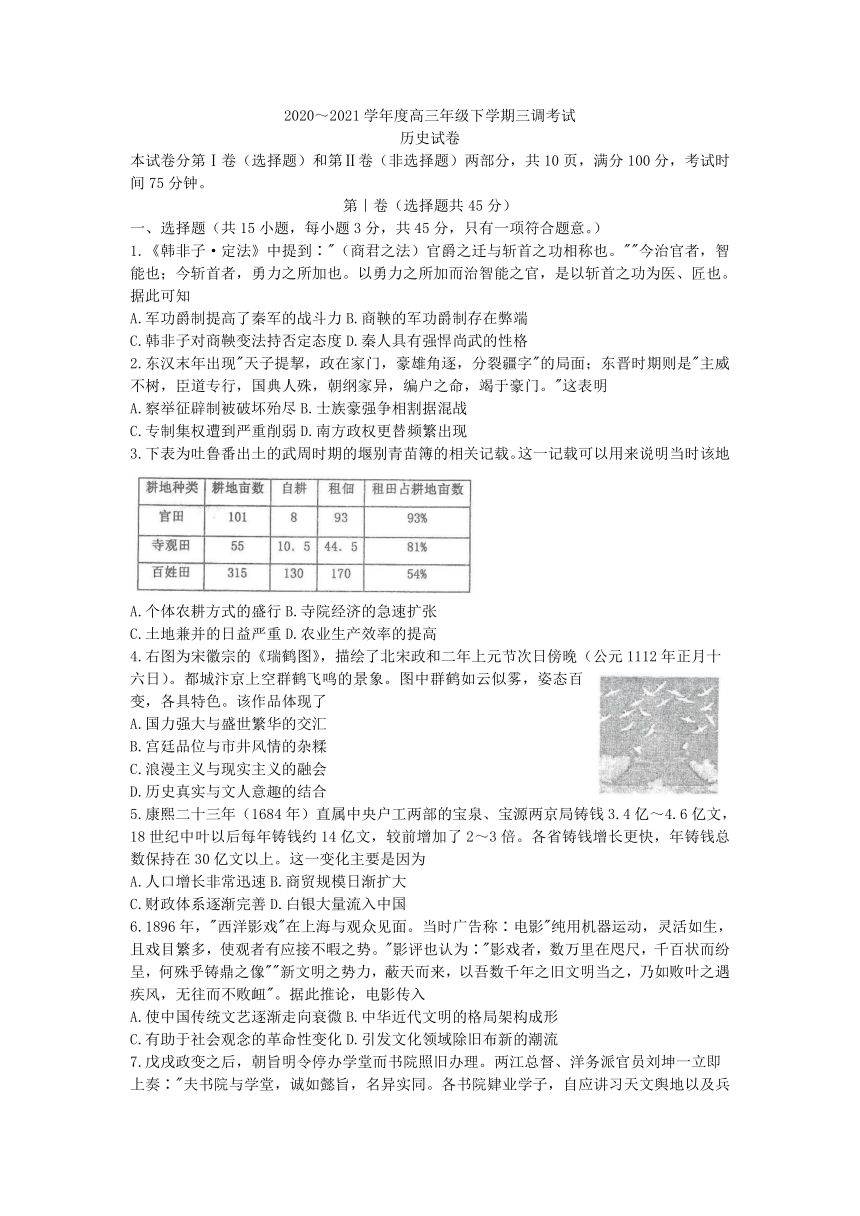

4.右图为宋徽宗的《瑞鹤图》,描绘了北宋政和二年上元节次日傍晚(公元1112年正月十

六日)。都城汴京上空群鹤飞鸣的景象。图中群鹤如云似雾,姿态百变,各具特色。该作品体现了

A.国力强大与盛世繁华的交汇

B.宫廷品位与市井风情的杂糅

C.浪漫主义与现实主义的融会

D.历史真实与文人意趣的结合

5.康熙二十三年(1684年)直属中央户工两部的宝泉、宝源两京局铸钱3.4亿~4.6亿文,

18世纪中叶以后每年铸钱约14亿文,较前增加了2~3倍。各省铸钱增长更快,年铸钱总数保持在30亿文以上。这一变化主要是因为

A.人口增长非常迅速B.商贸规模日渐扩大

C.财政体系逐渐完善D.白银大量流入中国

6.1896年,"西洋影戏"在上海与观众见面。当时广告称∶电影"纯用机器运动,灵活如生,且戏目繁多,使观者有应接不暇之势。"影评也认为∶"影戏者,数万里在咫尺,千百状而纷呈,何殊乎铸鼎之像""新文明之势力,蔽天而来,以吾数千年之旧文明当之,乃如败叶之遇疾风,无往而不败衄"。据此推论,电影传入

A.使中国传统文艺逐渐走向衰微B.中华近代文明的格局架构成形

C.有助于社会观念的革命性变化D.引发文化领域除旧布新的潮流

7.戊戌政变之后,朝旨明令停办学堂而书院照旧办理。两江总督、洋务派官员刘坤一立即

上奏∶"夫书院与学堂,诚如懿旨,名异实同。各书院肄业学子,自应讲习天文舆地以及兵法算法,未可专尚训诂辞章。礼部所谓照旧办理,亦即此义"。同时命所辖各省书院"兼课经史掌故时务,以成经济之才"。这表明

A.晚清中央政府权威削弱B.维新变法得到封疆大吏支持

C.学习西方成为社会共识D.地方洋务官员媚上之风盛行

8.中共中央某次会议决议指出;"工人阶级应时刻的准备能领导并参加武装暴动。以乡村农

民之胜利为依据,推翻反革命政权,而建立革命平民的民权的城市政府"。据此可知当时

A."工农武装割据"思想萌发B.党内"左"倾思想基本消除

C.会议给党指明新的出路D.工人运动从低谷走向高潮

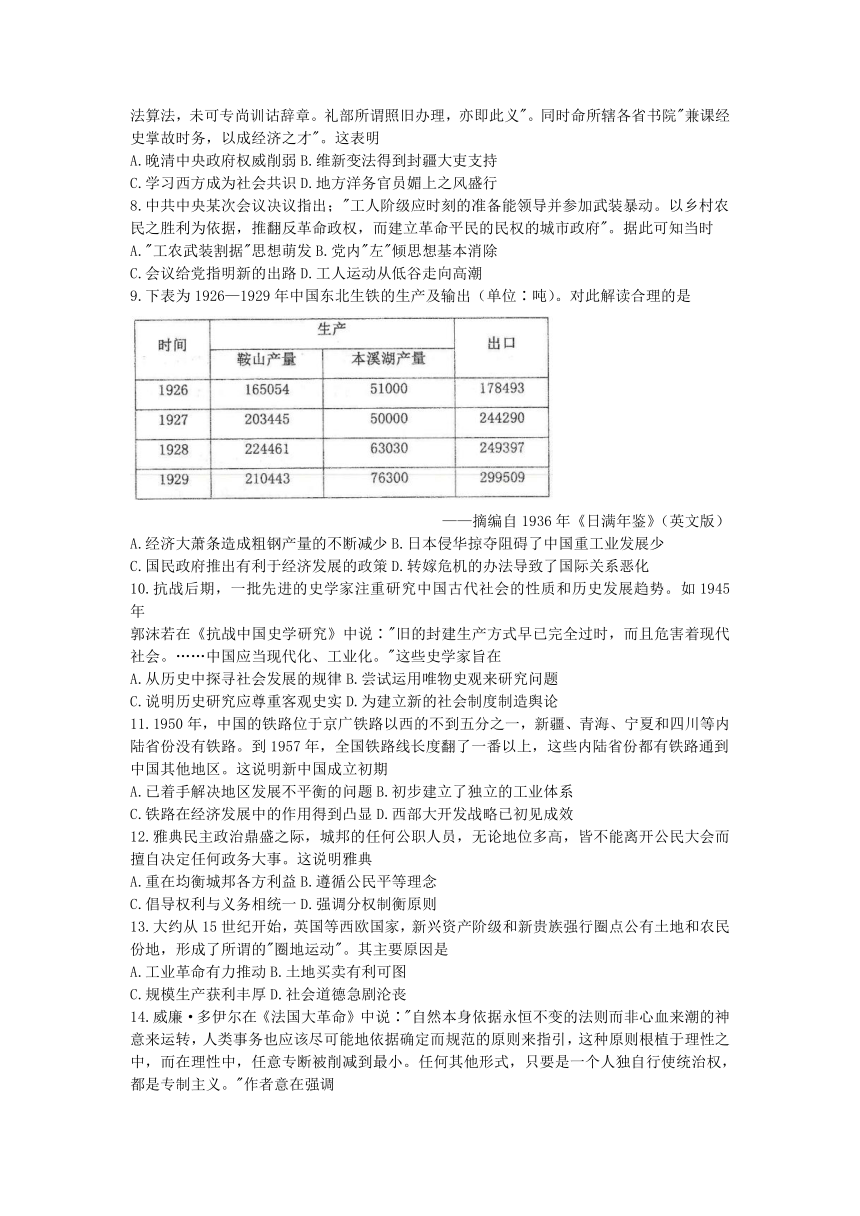

9.下表为1926—1929年中国东北生铁的生产及输出(单位∶吨)。对此解读合理的是

——摘编自1936年《日满年鉴》(英文版)

A.经济大萧条造成粗钢产量的不断减少B.日本侵华掠夺阻碍了中国重工业发展少

C.国民政府推出有利于经济发展的政策D.转嫁危机的办法导致了国际关系恶化

10.抗战后期,一批先进的史学家注重研究中国古代社会的性质和历史发展趋势。如1945年

郭沫若在《抗战中国史学研究》中说∶"旧的封建生产方式早已完全过时,而且危害着现代社会。……中国应当现代化、工业化。"这些史学家旨在

A.从历史中探寻社会发展的规律B.尝试运用唯物史观来研究问题

C.说明历史研究应尊重客观史实D.为建立新的社会制度制造舆论

11.1950年,中国的铁路位于京广铁路以西的不到五分之一,新疆、青海、宁夏和四川等内陆省份没有铁路。到1957年,全国铁路线长度翻了一番以上,这些内陆省份都有铁路通到

中国其他地区。这说明新中国成立初期

A.已着手解决地区发展不平衡的问题B.初步建立了独立的工业体系

C.铁路在经济发展中的作用得到凸显D.西部大开发战略已初见成效

12.雅典民主政治鼎盛之际,城邦的任何公职人员,无论地位多高,皆不能离开公民大会而擅自决定任何政务大事。这说明雅典

A.重在均衡城邦各方利益B.遵循公民平等理念

C.倡导权利与义务相统一D.强调分权制衡原则

13.大约从15世纪开始,英国等西欧国家,新兴资产阶级和新贵族强行圈点公有土地和农民份地,形成了所谓的"圈地运动"。其主要原因是

A.工业革命有力推动B.土地买卖有利可图

C.规模生产获利丰厚D.社会道德急剧沦丧

14.威廉·多伊尔在《法国大革命》中说∶"自然本身依据永恒不变的法则而非心血来潮的神

意来运转,人类事务也应该尽可能地依据确定而规范的原则来指引,这种原则根植于理性之中,而在理性中,任意专断被削减到最小。任何其他形式,只要是一个人独自行使统治权,都是专制主义。"作者意在强调

A.服从自然法则B.构建理性王国C.强调法律至上D.反对君权神授

15.法国哲学家、政治学家雷蒙。阿兰曾说∶"欧洲现状是不正宗或荒谬的,但是它楚河汉界、

泾渭分明,人人都知道分界线在哪里,没人太害怕会有不测后果。"这里的"现状"指的是

A.法国大革命打破封建君主一统欧洲局面B.十月革命冲破资本主义世界体系

C.一战后对德国制裁使欧洲隐藏巨大危机D.冷战时期欧洲分裂成为两大阵营

第Ⅱ卷(非选择题共55分)

二、非选择题(第16~18题为必做题,每个试题考生都必须作答。第19~21题为选做题,任选一题作答。并用2B铅笔在答题纸上将所选题目对应的题号方框涂黑。按所涂题号进行评分,不涂、多涂均按所答第一题评分;多答按所答第一题评分。)

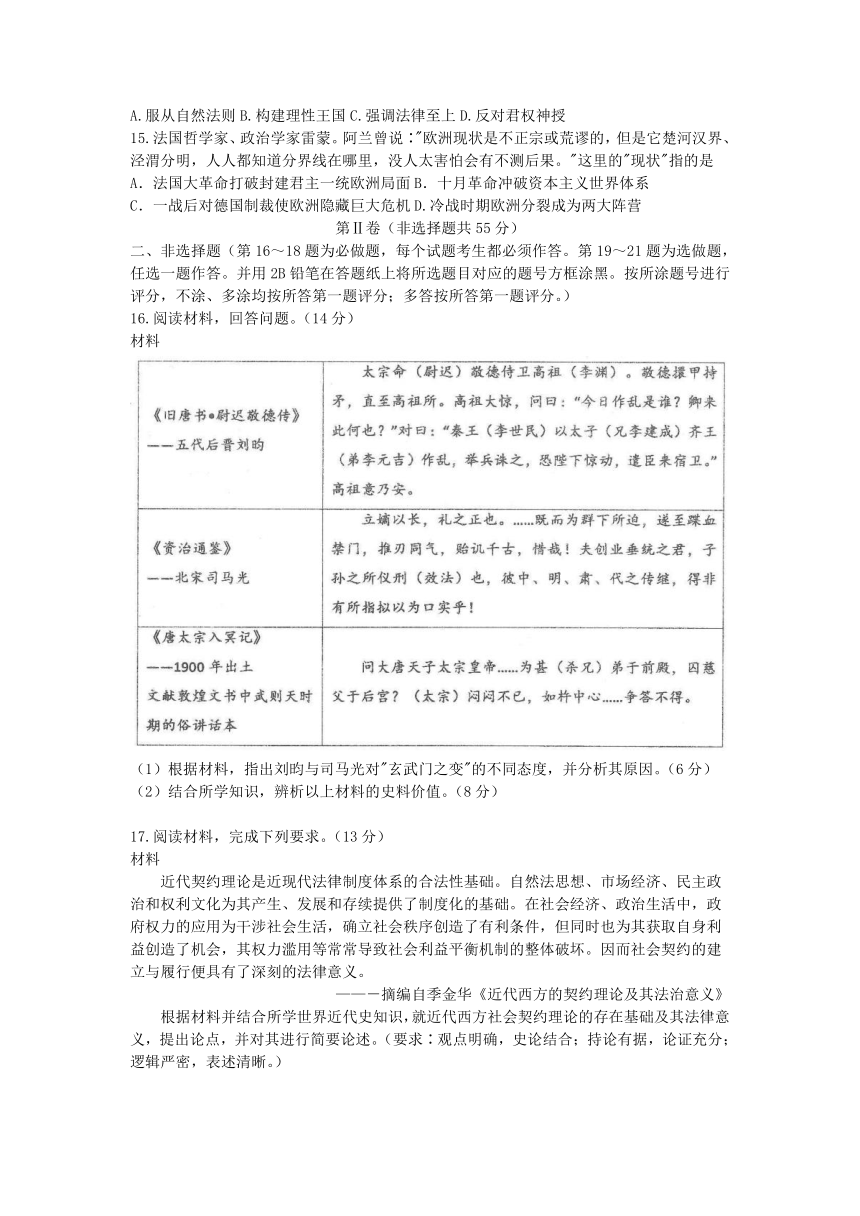

16.阅读材料,回答问题。(14分)

材料

(1)根据材料,指出刘昀与司马光对"玄武门之变"的不同态度,并分析其原因。(6分)

(2)结合所学知识,辨析以上材料的史料价值。(8分)

17.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料

近代契约理论是近现代法律制度体系的合法性基础。自然法思想、市场经济、民主政

治和权利文化为其产生、发展和存续提供了制度化的基础。在社会经济、政治生活中,政

府权力的应用为干涉社会生活,确立社会秩序创造了有利条件,但同时也为其获取自身利

益创造了机会,其权力滥用等常常导致社会利益平衡机制的整体破坏。因而社会契约的建

立与履行便具有了深刻的法律意义。

——-摘编自季金华《近代西方的契约理论及其法治意义》

根据材料并结合所学世界近代史知识,就近代西方社会契约理论的存在基础及其法律意义,提出论点,并对其进行简要论述。(要求∶观点明确,史论结合;持论有据,论证充分;逻辑严密,表述清晰。)

18.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一

17世纪,英国失地农民的数量还比较有限。1536年法令规定∶所有健康的人,一旦被发现乞,食。要被剥光衣服。绑在马车后游街示众。同时鞭打至流,血。然后请返原籍。随着圈地规模的扩大,英国政府逐渐认识到,农民进城流浪的问题是社会转型带来的。1572

年法令规定;对贫民要进行救济,要求治安法官给每个教区的贫民登记造册,将他们遣返回乡,由当地安置。随着农村剩余劳动力越来越多,失业问题成为比流民更为严重的问题。

1629年法令明确指出∶要尽一切可能"为贫民提供资金和原材料,安排他们就业"。随着工业革命的逐步开展,工业化地区需要更多的劳动力。1834年《新济贫法》规定∶贫困者必须进入济贫院,参加劳动,其目的是培养受救济者的劳动习惯,使他们能靠劳动谋生。

—摘编自刘书增《社会转型时期英国农业劳动力转移问题》

材料二

尽管苏南地区近代工商业有长足的发展,而且也需要大量的农村劳动力,但其本身发展并不充分,容量也有限。据1933年的调查,苏南地区工厂工人为33,7222人,这其中苏南籍的农民工人约占60%,总数仅在20万人左右。伴随近代化的步伐,一些近代城市相继兴盛起来,城市人口的大幅度增长刺激了对农产品的大量需求,因而,在这些城市近郊逐渐兴起了一批以种植蔬菜、花卉和水果以及养殖奶牛、蜜蜂为业的农户或畜牧树艺等新式农场。农业内部产业结构的调整成了消化农村剩余劳动力的主要途径。植棉业、蚕桑业、园艺和畜牧业的迅速发展,使农业内部吸纳的农村劳动力达70%。

——摘编自周中建《近代苏南农业内部产业结构调整与农村劳动力转移》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国处理农村剩余劳动力政策的变化,并说明其

积极影响。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较近代我国苏南地区和英国农村剩余劳动力转

移的不同之处,并分析近代苏南地区出现这些不同的原因。(8分)

19.【历史—选修1∶历史上重大改革回眸】(12分)

材料

1950年,毛泽东指示∶文字改革不能脱离实际,割断历史。随后,根据"整理已通行的简体字,必要时根据简化规律适当补充"的原则,编制了《常用简体字登记表》,又广泛征求意见,在"述而不作"的原则下,1951年拟出《第一批简化字表》。1952年设立汉字整理组。在毛泽东的指示下,专门搜集草书简体字资料并研究规律,对常用字简化,同时精简字数。1953年拟出《常用汉字简化表》第二稿,此后专家们根据简化偏旁的方法扩大简化字数量。1954年《常用汉字简化表》第三稿拟出,但由于简化字太多,出版印刷部门不适应。在听取多方意见的基础上,《简化汉字方案》最终在1956年在国务院会议通过并向全国推广。1977年又提出《第二次汉字简化方案》并在次年向全国推行,但是由于违背了汉字简化规律等原因遭到广泛反对而失败。

-摘编自陈建伟《建国后的两次汉字简化》

(1)根据材料并结合所学知识,指出新中国汉字简化改革的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简评新中国汉字简化改革。(6分)

20.【历史--选修3∶20世纪的战争与和平】(12分)

材料

1889年在巴黎召开了第一届国际议员大会和世界和平大会,并出版了奥匈帝国女作

家、和平运动的先驱贝莎。冯。苏特纳的反战长篇小说《放下武器》,在世界上引起了很

大反响。国际议员大会后来改名为"国际议员联盟",吸收各国议会中支持和平运动的议

员,总部设在伯尔尼,大战前每年举行一次会议,它与两年后成立的国际和平署(总部也

设在伯尔尼),成为这一时期最重要的国际和平组织。1895年著名发明家诺贝尔将其920

万美元遗产设立诺贝尔奖奖金时,列上了一项和平奖,并于1901年开始颁授。1911年,美国著名的钢铁企业家安德鲁。卡内基设,立了总额为1000万美元的卡内基和平基金会,主

要用于资助战争与和平方面的研究,美国的大部分和平组织都获得过该基金的资助。据估

计,到大战爆发前,欧美国家约有100万人参加过为和平募集资金、宣传和平并游说政客等和平活动。

——摘编自徐蓝《国际联盟与第一次世界大战后的国际秩序》

(1)根据材料并结合所学知识,概括一战前世界和平活动兴起的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明一战前世界和平活动兴起的意义。(6分)

21.【历史——选修4∶中外历史人物评说】阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

汤若望,德国人,天主教耶稣会传教士。1623年,汤若望初到明朝京城北京,即以利玛窦为楷模,广交朋友。将带来的数理天算之书籍列为目录。呈递朝中。并且还将所带来的科学仪器一一陈列,又请中国官员参观。又测算月蚀三次皆验,由是声望遂起,得到了户部尚书张问达和徐光启的赏识。清朝顺治年间,他"以学术辅传教"的路子,通过修历,与顺治接触,从而使中国的皇帝和他的臣民都皈依耶稣基督。但在客观效果上,汤若望在天文历法的研究,已大大越出宗教的影响。

他一生著述颇多,其中谈及教理的仅有《主制群征》《主教缘起》《真福训注》等几种,而在天文历法上,其新法算书有一百卷。正因为他在钦天监的工作业绩斐然,才得到最高统治者的赏识和恩宠,同时也遭到朝中一些保守士大夫们的嫉恨,终于引发了一场冤案。毫无疑问。作为一名传教士,废诚事主。曾经不惜拿出自己的大量积蓄修建教堂;而作为一名科学工作者,他更是杰出的。他在科学上的贡献,已经给中西文化交流史上留下了创纪录的一页。

——摘编自康志杰《西学东渐的先行者汤若望》

(1)根据材料并结合所学知识,概括汤若望到中国传教取得成功的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括汤若望的历史贡献。(6分)

2020~2021学年度高三年级下学期三调考试

历史答案

一、选择题(共15小题,每小题3分,共45分,只有一项符合题意)

1-5:BCADD6-10:CACCD11-15:ABCBD

二、非选择题

16.(1)态度∶刘煦持赞赏(理解、同情、肯定等也可)态度,司马光持否定态度。(2分)原因;五代十国时期政权更换频繁。统治者大都通过政变上台,《旧唐书》迎合了时局的需要。北宋时期结束五代十国分裂局面,儒家伦理道德和忠孝观念的影响,便于统治者寻找借鉴、吸取教训。(4分)

(2)《旧唐书》和《资治通鉴》分别是成书于五代和宋朝时期的官修史书,具有权威性。但是官修史书受时代影响,并带有官方立场,政治性强,不一定完全反映客观史实,且受时代所限有矛盾之处,须加以辨析并与其他史料印证。(4分)

《唐太宗入冥记》是武则天时期的民间话本,属于文学作品,体现当时的一种民间舆论,属于近代发现的新史料,可对研究"玄武门之变"提供新的研究视角。但是民间文学作品,有虚构成分,需谨慎使用。(4分)

17.示例一∶

论点∶民主政治建立在公民平等和自由之上,成为近代西方社会契约理论的政治基础。(2分)

论述∶在民主政治条件下,"法律既控制着权力,同时又表述着权力",它维护着建立在社会契约基础上的公民的权利及自由(3分)。17世纪的英国,通过资产阶级革命推翻了斯图亚特王朝的封建专制统治,建立了君主立宪制的资产阶级民主政治,并颁布了以限制王权和保护资产阶级及新贵族权力为主要精神的《权利法案》(3分);18世纪的法国,通过资产阶级革命推翻了波旁王朝的封建专制统治,打碎了贵族特权和教权主义,颁布了维护全体国民特别是第三等级利益的《人权宣言》,并建立了法兰西第一共和国(3分)。

上述革命及文件体现出社会契约论的各项原则和精神,故民主政治有力地减少了权力的负面影响,为近代契约理论所要求的平等和自由提供了制度性的保障。(2分)

示例二∶

论点∶社会契约理论不仅是启蒙思想家的政治理想,还是近代西方国家成文宪法的基础。(2分)论述∶社会契约理论在逻辑上规定了公权力与私权利合理配置的可能性,它反映了启蒙思想家心目中理性王国的蓝图。在实践中,宪法必须保证社会契约建立的权力机制能有效地实现对国家权力与公民权利关系的调整和控制(3分)。美国1787年宪法的颁布,通过联邦制、三权分立制等使联邦政府的正当权力得到正确、有效地行使,后又通过一系列的宪法修正案等有效地实现了对公权力与私权利关系的调整和控制(3分);法国则通过《1875年宪法》使国家权力与各社会阶层的利益达到了平衡,剔除了大革命的急躁和激进革命措施,维护了法国政治、社会的稳定(3分)。

由此可见,社会契约理论是近代西方国家宪政的基础,它不仅使政府的正当权力得到了正确的行使,而且使公民权利得到了最大限度地实现。(2分)

18.(1)变化∶从以惩罚为主过渡到以救济为主(1分),继而发展到解决农村剩余劳动力的就业问题(1分)。

积极影响∶有利于缓和社会矛盾,促进社会稳定;把农村剩余劳动力和就业联系起来,有利于促进了工业革命的开展;推动了城市化进程,促进了英国社会的转型。(6分)

共固国社会接。(6分)苏南地区则主要是

(2)不同之处∶英国主要流入城市和工业,苏南地区则主要是农业产业内流动;英国与国家政策(或国家法令,或者是法律)引导关系密切,苏南地区则主要是农业内部产业结构调整的结果。(4分)

原因∶中国工业化缺乏有效市场基础,城市化程度低;传统耕织结构(小农经济)的影响;政府经济职能的欠缺。(4分)

19.(1)特点∶政府主导,群体参与;尊重汉字自身特点;渐进稳步推进。(6分)

(2)评价∶是一次比较成功的文化改革运动;有利于文化的普及交流和经济的发展;也为以后的文字改革提供了借鉴;从书法美观的角度看,很多简化字的设计不够严谨;不利于中国大陆与港澳台等地之间的文化交流(6分)

20.(1)特点∶有较为广泛的组织与民间人员参与和平活动;走向世界联合;要求和平的呼声还十分微弱。(6分)

(2)意义;是对第一次世界大战前狂热的帝国主义、民族利己主义、沙文主义和军国主义的反思;表达了对当时强调用战争手段解决争端的不满;强化了和平解决国际争端的观念;为国际组织运作机制建设打下了基础。(6分)

21.(1)原因∶运用正确的方式进行传教(传教与传播西方科技相结合);重视统治阶层的支持;用西方科技成果博取中国人的好感。(每点2分,共6分)

(2)贡献∶促进了基督教在中国的传播;传播了西方自然科学知识;推动了中国自然科学的发展;有利于西学东渐,促进了中西文化的交流;是西学东渐的先行者。(任答3点,得6分)

历史试卷

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共10页,满分100分,考试时间75分钟。

第|卷(选择题共45分)

一、选择题(共15小题,每小题3分,共45分,只有一项符合题意。)

1.《韩非子·定法》中提到∶"(商君之法)官爵之迁与斩首之功相称也。""今治官者,智能也;今斩首者,勇力之所加也。以勇力之所加而治智能之官,是以斩首之功为医、匠也。据此可知

A.军功爵制提高了秦军的战斗力B.商鞅的军功爵制存在弊端

C.韩非子对商鞅变法持否定态度D.秦人具有强悍尚武的性格

2.东汉末年出现"天子提挈,政在家门,豪雄角逐,分裂疆字"的局面;东晋时期则是"主威不树,臣道专行,国典人殊,朝纲家异,编户之命,竭于豪门。"这表明

A.察举征辟制被破坏殆尽B.士族豪强争相割据混战

C.专制集权遭到严重削弱D.南方政权更替频繁出现

3.下表为吐鲁番出土的武周时期的堰别青苗簿的相关记载。这一记载可以用来说明当时该地

A.个体农耕方式的盛行B.寺院经济的急速扩张

C.土地兼并的日益严重D.农业生产效率的提高

4.右图为宋徽宗的《瑞鹤图》,描绘了北宋政和二年上元节次日傍晚(公元1112年正月十

六日)。都城汴京上空群鹤飞鸣的景象。图中群鹤如云似雾,姿态百变,各具特色。该作品体现了

A.国力强大与盛世繁华的交汇

B.宫廷品位与市井风情的杂糅

C.浪漫主义与现实主义的融会

D.历史真实与文人意趣的结合

5.康熙二十三年(1684年)直属中央户工两部的宝泉、宝源两京局铸钱3.4亿~4.6亿文,

18世纪中叶以后每年铸钱约14亿文,较前增加了2~3倍。各省铸钱增长更快,年铸钱总数保持在30亿文以上。这一变化主要是因为

A.人口增长非常迅速B.商贸规模日渐扩大

C.财政体系逐渐完善D.白银大量流入中国

6.1896年,"西洋影戏"在上海与观众见面。当时广告称∶电影"纯用机器运动,灵活如生,且戏目繁多,使观者有应接不暇之势。"影评也认为∶"影戏者,数万里在咫尺,千百状而纷呈,何殊乎铸鼎之像""新文明之势力,蔽天而来,以吾数千年之旧文明当之,乃如败叶之遇疾风,无往而不败衄"。据此推论,电影传入

A.使中国传统文艺逐渐走向衰微B.中华近代文明的格局架构成形

C.有助于社会观念的革命性变化D.引发文化领域除旧布新的潮流

7.戊戌政变之后,朝旨明令停办学堂而书院照旧办理。两江总督、洋务派官员刘坤一立即

上奏∶"夫书院与学堂,诚如懿旨,名异实同。各书院肄业学子,自应讲习天文舆地以及兵法算法,未可专尚训诂辞章。礼部所谓照旧办理,亦即此义"。同时命所辖各省书院"兼课经史掌故时务,以成经济之才"。这表明

A.晚清中央政府权威削弱B.维新变法得到封疆大吏支持

C.学习西方成为社会共识D.地方洋务官员媚上之风盛行

8.中共中央某次会议决议指出;"工人阶级应时刻的准备能领导并参加武装暴动。以乡村农

民之胜利为依据,推翻反革命政权,而建立革命平民的民权的城市政府"。据此可知当时

A."工农武装割据"思想萌发B.党内"左"倾思想基本消除

C.会议给党指明新的出路D.工人运动从低谷走向高潮

9.下表为1926—1929年中国东北生铁的生产及输出(单位∶吨)。对此解读合理的是

——摘编自1936年《日满年鉴》(英文版)

A.经济大萧条造成粗钢产量的不断减少B.日本侵华掠夺阻碍了中国重工业发展少

C.国民政府推出有利于经济发展的政策D.转嫁危机的办法导致了国际关系恶化

10.抗战后期,一批先进的史学家注重研究中国古代社会的性质和历史发展趋势。如1945年

郭沫若在《抗战中国史学研究》中说∶"旧的封建生产方式早已完全过时,而且危害着现代社会。……中国应当现代化、工业化。"这些史学家旨在

A.从历史中探寻社会发展的规律B.尝试运用唯物史观来研究问题

C.说明历史研究应尊重客观史实D.为建立新的社会制度制造舆论

11.1950年,中国的铁路位于京广铁路以西的不到五分之一,新疆、青海、宁夏和四川等内陆省份没有铁路。到1957年,全国铁路线长度翻了一番以上,这些内陆省份都有铁路通到

中国其他地区。这说明新中国成立初期

A.已着手解决地区发展不平衡的问题B.初步建立了独立的工业体系

C.铁路在经济发展中的作用得到凸显D.西部大开发战略已初见成效

12.雅典民主政治鼎盛之际,城邦的任何公职人员,无论地位多高,皆不能离开公民大会而擅自决定任何政务大事。这说明雅典

A.重在均衡城邦各方利益B.遵循公民平等理念

C.倡导权利与义务相统一D.强调分权制衡原则

13.大约从15世纪开始,英国等西欧国家,新兴资产阶级和新贵族强行圈点公有土地和农民份地,形成了所谓的"圈地运动"。其主要原因是

A.工业革命有力推动B.土地买卖有利可图

C.规模生产获利丰厚D.社会道德急剧沦丧

14.威廉·多伊尔在《法国大革命》中说∶"自然本身依据永恒不变的法则而非心血来潮的神

意来运转,人类事务也应该尽可能地依据确定而规范的原则来指引,这种原则根植于理性之中,而在理性中,任意专断被削减到最小。任何其他形式,只要是一个人独自行使统治权,都是专制主义。"作者意在强调

A.服从自然法则B.构建理性王国C.强调法律至上D.反对君权神授

15.法国哲学家、政治学家雷蒙。阿兰曾说∶"欧洲现状是不正宗或荒谬的,但是它楚河汉界、

泾渭分明,人人都知道分界线在哪里,没人太害怕会有不测后果。"这里的"现状"指的是

A.法国大革命打破封建君主一统欧洲局面B.十月革命冲破资本主义世界体系

C.一战后对德国制裁使欧洲隐藏巨大危机D.冷战时期欧洲分裂成为两大阵营

第Ⅱ卷(非选择题共55分)

二、非选择题(第16~18题为必做题,每个试题考生都必须作答。第19~21题为选做题,任选一题作答。并用2B铅笔在答题纸上将所选题目对应的题号方框涂黑。按所涂题号进行评分,不涂、多涂均按所答第一题评分;多答按所答第一题评分。)

16.阅读材料,回答问题。(14分)

材料

(1)根据材料,指出刘昀与司马光对"玄武门之变"的不同态度,并分析其原因。(6分)

(2)结合所学知识,辨析以上材料的史料价值。(8分)

17.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料

近代契约理论是近现代法律制度体系的合法性基础。自然法思想、市场经济、民主政

治和权利文化为其产生、发展和存续提供了制度化的基础。在社会经济、政治生活中,政

府权力的应用为干涉社会生活,确立社会秩序创造了有利条件,但同时也为其获取自身利

益创造了机会,其权力滥用等常常导致社会利益平衡机制的整体破坏。因而社会契约的建

立与履行便具有了深刻的法律意义。

——-摘编自季金华《近代西方的契约理论及其法治意义》

根据材料并结合所学世界近代史知识,就近代西方社会契约理论的存在基础及其法律意义,提出论点,并对其进行简要论述。(要求∶观点明确,史论结合;持论有据,论证充分;逻辑严密,表述清晰。)

18.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一

17世纪,英国失地农民的数量还比较有限。1536年法令规定∶所有健康的人,一旦被发现乞,食。要被剥光衣服。绑在马车后游街示众。同时鞭打至流,血。然后请返原籍。随着圈地规模的扩大,英国政府逐渐认识到,农民进城流浪的问题是社会转型带来的。1572

年法令规定;对贫民要进行救济,要求治安法官给每个教区的贫民登记造册,将他们遣返回乡,由当地安置。随着农村剩余劳动力越来越多,失业问题成为比流民更为严重的问题。

1629年法令明确指出∶要尽一切可能"为贫民提供资金和原材料,安排他们就业"。随着工业革命的逐步开展,工业化地区需要更多的劳动力。1834年《新济贫法》规定∶贫困者必须进入济贫院,参加劳动,其目的是培养受救济者的劳动习惯,使他们能靠劳动谋生。

—摘编自刘书增《社会转型时期英国农业劳动力转移问题》

材料二

尽管苏南地区近代工商业有长足的发展,而且也需要大量的农村劳动力,但其本身发展并不充分,容量也有限。据1933年的调查,苏南地区工厂工人为33,7222人,这其中苏南籍的农民工人约占60%,总数仅在20万人左右。伴随近代化的步伐,一些近代城市相继兴盛起来,城市人口的大幅度增长刺激了对农产品的大量需求,因而,在这些城市近郊逐渐兴起了一批以种植蔬菜、花卉和水果以及养殖奶牛、蜜蜂为业的农户或畜牧树艺等新式农场。农业内部产业结构的调整成了消化农村剩余劳动力的主要途径。植棉业、蚕桑业、园艺和畜牧业的迅速发展,使农业内部吸纳的农村劳动力达70%。

——摘编自周中建《近代苏南农业内部产业结构调整与农村劳动力转移》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国处理农村剩余劳动力政策的变化,并说明其

积极影响。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较近代我国苏南地区和英国农村剩余劳动力转

移的不同之处,并分析近代苏南地区出现这些不同的原因。(8分)

19.【历史—选修1∶历史上重大改革回眸】(12分)

材料

1950年,毛泽东指示∶文字改革不能脱离实际,割断历史。随后,根据"整理已通行的简体字,必要时根据简化规律适当补充"的原则,编制了《常用简体字登记表》,又广泛征求意见,在"述而不作"的原则下,1951年拟出《第一批简化字表》。1952年设立汉字整理组。在毛泽东的指示下,专门搜集草书简体字资料并研究规律,对常用字简化,同时精简字数。1953年拟出《常用汉字简化表》第二稿,此后专家们根据简化偏旁的方法扩大简化字数量。1954年《常用汉字简化表》第三稿拟出,但由于简化字太多,出版印刷部门不适应。在听取多方意见的基础上,《简化汉字方案》最终在1956年在国务院会议通过并向全国推广。1977年又提出《第二次汉字简化方案》并在次年向全国推行,但是由于违背了汉字简化规律等原因遭到广泛反对而失败。

-摘编自陈建伟《建国后的两次汉字简化》

(1)根据材料并结合所学知识,指出新中国汉字简化改革的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简评新中国汉字简化改革。(6分)

20.【历史--选修3∶20世纪的战争与和平】(12分)

材料

1889年在巴黎召开了第一届国际议员大会和世界和平大会,并出版了奥匈帝国女作

家、和平运动的先驱贝莎。冯。苏特纳的反战长篇小说《放下武器》,在世界上引起了很

大反响。国际议员大会后来改名为"国际议员联盟",吸收各国议会中支持和平运动的议

员,总部设在伯尔尼,大战前每年举行一次会议,它与两年后成立的国际和平署(总部也

设在伯尔尼),成为这一时期最重要的国际和平组织。1895年著名发明家诺贝尔将其920

万美元遗产设立诺贝尔奖奖金时,列上了一项和平奖,并于1901年开始颁授。1911年,美国著名的钢铁企业家安德鲁。卡内基设,立了总额为1000万美元的卡内基和平基金会,主

要用于资助战争与和平方面的研究,美国的大部分和平组织都获得过该基金的资助。据估

计,到大战爆发前,欧美国家约有100万人参加过为和平募集资金、宣传和平并游说政客等和平活动。

——摘编自徐蓝《国际联盟与第一次世界大战后的国际秩序》

(1)根据材料并结合所学知识,概括一战前世界和平活动兴起的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明一战前世界和平活动兴起的意义。(6分)

21.【历史——选修4∶中外历史人物评说】阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

汤若望,德国人,天主教耶稣会传教士。1623年,汤若望初到明朝京城北京,即以利玛窦为楷模,广交朋友。将带来的数理天算之书籍列为目录。呈递朝中。并且还将所带来的科学仪器一一陈列,又请中国官员参观。又测算月蚀三次皆验,由是声望遂起,得到了户部尚书张问达和徐光启的赏识。清朝顺治年间,他"以学术辅传教"的路子,通过修历,与顺治接触,从而使中国的皇帝和他的臣民都皈依耶稣基督。但在客观效果上,汤若望在天文历法的研究,已大大越出宗教的影响。

他一生著述颇多,其中谈及教理的仅有《主制群征》《主教缘起》《真福训注》等几种,而在天文历法上,其新法算书有一百卷。正因为他在钦天监的工作业绩斐然,才得到最高统治者的赏识和恩宠,同时也遭到朝中一些保守士大夫们的嫉恨,终于引发了一场冤案。毫无疑问。作为一名传教士,废诚事主。曾经不惜拿出自己的大量积蓄修建教堂;而作为一名科学工作者,他更是杰出的。他在科学上的贡献,已经给中西文化交流史上留下了创纪录的一页。

——摘编自康志杰《西学东渐的先行者汤若望》

(1)根据材料并结合所学知识,概括汤若望到中国传教取得成功的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括汤若望的历史贡献。(6分)

2020~2021学年度高三年级下学期三调考试

历史答案

一、选择题(共15小题,每小题3分,共45分,只有一项符合题意)

1-5:BCADD6-10:CACCD11-15:ABCBD

二、非选择题

16.(1)态度∶刘煦持赞赏(理解、同情、肯定等也可)态度,司马光持否定态度。(2分)原因;五代十国时期政权更换频繁。统治者大都通过政变上台,《旧唐书》迎合了时局的需要。北宋时期结束五代十国分裂局面,儒家伦理道德和忠孝观念的影响,便于统治者寻找借鉴、吸取教训。(4分)

(2)《旧唐书》和《资治通鉴》分别是成书于五代和宋朝时期的官修史书,具有权威性。但是官修史书受时代影响,并带有官方立场,政治性强,不一定完全反映客观史实,且受时代所限有矛盾之处,须加以辨析并与其他史料印证。(4分)

《唐太宗入冥记》是武则天时期的民间话本,属于文学作品,体现当时的一种民间舆论,属于近代发现的新史料,可对研究"玄武门之变"提供新的研究视角。但是民间文学作品,有虚构成分,需谨慎使用。(4分)

17.示例一∶

论点∶民主政治建立在公民平等和自由之上,成为近代西方社会契约理论的政治基础。(2分)

论述∶在民主政治条件下,"法律既控制着权力,同时又表述着权力",它维护着建立在社会契约基础上的公民的权利及自由(3分)。17世纪的英国,通过资产阶级革命推翻了斯图亚特王朝的封建专制统治,建立了君主立宪制的资产阶级民主政治,并颁布了以限制王权和保护资产阶级及新贵族权力为主要精神的《权利法案》(3分);18世纪的法国,通过资产阶级革命推翻了波旁王朝的封建专制统治,打碎了贵族特权和教权主义,颁布了维护全体国民特别是第三等级利益的《人权宣言》,并建立了法兰西第一共和国(3分)。

上述革命及文件体现出社会契约论的各项原则和精神,故民主政治有力地减少了权力的负面影响,为近代契约理论所要求的平等和自由提供了制度性的保障。(2分)

示例二∶

论点∶社会契约理论不仅是启蒙思想家的政治理想,还是近代西方国家成文宪法的基础。(2分)论述∶社会契约理论在逻辑上规定了公权力与私权利合理配置的可能性,它反映了启蒙思想家心目中理性王国的蓝图。在实践中,宪法必须保证社会契约建立的权力机制能有效地实现对国家权力与公民权利关系的调整和控制(3分)。美国1787年宪法的颁布,通过联邦制、三权分立制等使联邦政府的正当权力得到正确、有效地行使,后又通过一系列的宪法修正案等有效地实现了对公权力与私权利关系的调整和控制(3分);法国则通过《1875年宪法》使国家权力与各社会阶层的利益达到了平衡,剔除了大革命的急躁和激进革命措施,维护了法国政治、社会的稳定(3分)。

由此可见,社会契约理论是近代西方国家宪政的基础,它不仅使政府的正当权力得到了正确的行使,而且使公民权利得到了最大限度地实现。(2分)

18.(1)变化∶从以惩罚为主过渡到以救济为主(1分),继而发展到解决农村剩余劳动力的就业问题(1分)。

积极影响∶有利于缓和社会矛盾,促进社会稳定;把农村剩余劳动力和就业联系起来,有利于促进了工业革命的开展;推动了城市化进程,促进了英国社会的转型。(6分)

共固国社会接。(6分)苏南地区则主要是

(2)不同之处∶英国主要流入城市和工业,苏南地区则主要是农业产业内流动;英国与国家政策(或国家法令,或者是法律)引导关系密切,苏南地区则主要是农业内部产业结构调整的结果。(4分)

原因∶中国工业化缺乏有效市场基础,城市化程度低;传统耕织结构(小农经济)的影响;政府经济职能的欠缺。(4分)

19.(1)特点∶政府主导,群体参与;尊重汉字自身特点;渐进稳步推进。(6分)

(2)评价∶是一次比较成功的文化改革运动;有利于文化的普及交流和经济的发展;也为以后的文字改革提供了借鉴;从书法美观的角度看,很多简化字的设计不够严谨;不利于中国大陆与港澳台等地之间的文化交流(6分)

20.(1)特点∶有较为广泛的组织与民间人员参与和平活动;走向世界联合;要求和平的呼声还十分微弱。(6分)

(2)意义;是对第一次世界大战前狂热的帝国主义、民族利己主义、沙文主义和军国主义的反思;表达了对当时强调用战争手段解决争端的不满;强化了和平解决国际争端的观念;为国际组织运作机制建设打下了基础。(6分)

21.(1)原因∶运用正确的方式进行传教(传教与传播西方科技相结合);重视统治阶层的支持;用西方科技成果博取中国人的好感。(每点2分,共6分)

(2)贡献∶促进了基督教在中国的传播;传播了西方自然科学知识;推动了中国自然科学的发展;有利于西学东渐,促进了中西文化的交流;是西学东渐的先行者。(任答3点,得6分)

同课章节目录