历史统编版高中历史必修中外历史纲要下第4课 中古时期的亚洲 课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 历史统编版高中历史必修中外历史纲要下第4课 中古时期的亚洲 课件(共19张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-01 06:45:24 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

第二单元

中古时期的世界

第4课

中古时期的亚洲

【学习目标】

1.了解中古时期亚洲地区不同国家、民族、宗教和社会的变化。

2.认识中古时期世界各区域文明的多元面貌。

【教学重难点】

阿拉伯帝国和奥斯曼土耳其帝国的历史地位;中华文化圈。

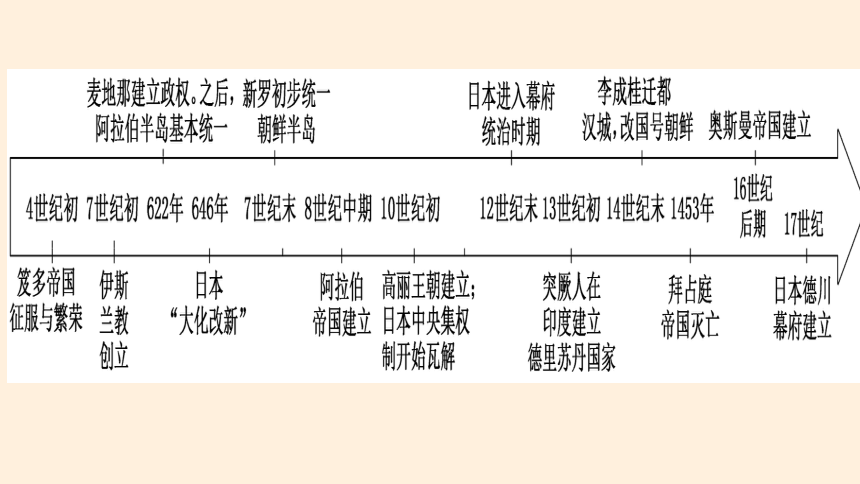

一、阿拉伯帝国---东西方文化交流的桥梁

1.建立:

(1)7世纪初,穆罕默德创立伊斯兰教

(2)622年,穆罕默德迁居麦地那,建立政权,势力逐渐扩大

(3)到穆罕默德去世时,阿拉伯半岛基本统一

2.扩张:

(1)7世纪中期起,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区

(2)8世纪中期建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

3.文明表现:

政治:(1)政教合一的专制统治--最高统治者哈里发

(2)各部大臣辅助哈里发分掌行政、财政和宗教等方面事务

经济:(1)经济繁荣,手工业和商业得到很大发展

(2)在东到中国、西到西欧、南至非洲的广大地区从事着陆上和海洋贸易

(3)都城巴格达是当时世界上最大的城市之一

文化:(1)融合东西方文化,在文学、艺术、科学和思想等领域取得重要成就

(2)阿拉伯商人和旅行家成为东西方文化交流的桥梁,促进了西欧文化的发展。

材料 早在阿拉伯国家成立之初,穆罕默德就注重提高阿拉伯人的文化。因此,历代都比较注重先进文化的摄取。一方面积极网罗各种人才为帝国服务,一方面组织力量大力翻译和研究古代希腊、波斯和印度的文化典籍与著作。经过长期的努力,帝国境内的希腊文化、波斯文化、印度文化和阿拉伯的传统文化被整合起来,形成一种崭新的阿拉伯文化。

——摘编自朱寰《世界上古中古史》

根据材料一,概括阿拉伯统治者在文化领域采取的主要措施。

措施:重视人才;翻译、研究、摄取东西方文化;整合东西方文化。

2、结合所学知识,分析阿拉伯文化繁荣的原因。

①阿拉伯帝国政治稳定,经济繁荣,城市繁多,为文化发展繁荣奠定了物质基础。

②阿拉伯帝国地处欧、亚、非洲交界处,文化在此交汇,阿拉伯人不断吸收其他民族中的精华,并加以创造改进。

③统治者重视知识,开放宽容的态度;并统治者采取招揽各民族优秀人才的政策。

④阿拉伯人征服的都是有千年文明的地区,有深厚的文化积淀。

[知识拓展]1、阿拉伯文化的特点和阿拉伯帝国的历史地位

(1)特点:开放性;包容性;多元性(继承吸收,兼收并蓄,交流发展,开拓创新)。

(2)历史地位:

①东西方文化交流的桥梁:中国的造纸术、印度的数字先后经阿拉伯人传入欧洲,促进了西欧文化的发展。

②阿拉伯帝国各族人民,不仅创造了丰富多彩的阿拉伯--伊斯兰文化,促进了欧洲文化的复兴与发展,并且在东西方文化交流方面,作出了巨大的贡献。

阿拉伯人无愧“东西方文化交流的伟大使者”的美誉。

二、奥斯曼帝国---

阿拉伯政治体制的延续者

兴起

(1)13世纪,在小亚细亚发展起来,不断攻击拜占庭帝国,逐步征服小亚细亚、

(2)14世纪中期,逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区

(3)1453年,灭亡拜占庭帝国,君士坦丁堡改名伊斯坦布尔,定为首都

(4)16世纪后期,先后征服西亚和北非部分地区,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

文明表现

政治

最高统治者苏丹,既是宗教领袖,又是国家和军队的主宰,还是全国土地的最高所有者

经济

宗教上层和封建主是统治阶级,工商业者和农民承担各种苛捐杂税

影响

(1)15—16世纪,伊斯坦布尔成为东西方经济文化交流中心、

(2)帝国控制了连接亚欧的商路,东西方贸易受到一定影响

[知识深化]阿拉伯帝国和奥斯曼帝国的比较

阿拉伯帝国

奥斯曼帝国

侵略扩张

先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区

逐步征服小亚细亚、巴尔干和东南欧部分地区

建立帝国

8世纪中期建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

16世纪后期建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

统治措施

最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权,下设官僚机构辅助

最高统治者苏丹既是宗教领袖,也是国家和军队的主宰,还是全国土地的最高所有者

政治体制

政教合一

政教合一

对外来文化态度

交流、吸收和融合的方式,具有沟通东西、承上启下的作用

控制亚欧商路,对过往商旅强征苛捐杂税,破坏地中海地区原来的商业秩序和环境,阻碍了东西方文化的传播与交流

三、中古南亚:印度(笈多帝国看继承;德里苏丹国看突变。——两个印度不一样!)

1、笈多帝国(4-6C):中古印度的黄金时期

4C初,恒河中游的笈多帝国几乎征服北印度,政局稳定,经济繁荣,文化昌盛。

种姓制度仍然存在,大部分地区仍由藩王统治;大乘佛教盛行,但由婆罗门教演变而来的印度教,得到统治者支持而逐渐成为主要宗教。

2、德里苏丹国(1206-1526)

①13C初,中亚地区皈依伊斯兰教的突厥人入侵印度,建立德里苏丹国,伊斯兰教为国教。

②最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力;

中央设立掌管税收和军事的各部;

地方划分为行省,总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任

[知识归纳]印度文明的发展历程

时间

政治经济

宗教

公元前6世纪以前

恒河流域形成一系列国家,使用铁器

婆罗门教形成

公元前6世纪

—

佛教诞生

公元前3世纪

孔雀帝国统一南亚地区

佛教成为世界性宗教

公元4世纪

笈多王朝征服北印度,政令不够统一

印度教成为印度主要宗教

公元13世纪

突厥人建立德里苏丹国家

伊斯兰教成为国教

三、中古南亚:日本、朝鲜(中华文明影响下的东亚)

1、一衣带水的邻邦-----日本

①中央集权制建立:646年,“大化改新”,日本模仿隋唐律令制度建立了中央集权制国家。

②庄园制与武士:随着新土地的开垦,贵族、佛寺和神社广占土地,形成庄园。贵族及庄园领主为保护财产豢养武士,武士集团的重要性日益增强。

③幕府统治:12世纪末,日本进入幕府政治时期,实权由以将军为首的幕府掌握;17世纪,德川幕府以锁国加强统治,抵制外来影响。

材料 在中日文化交流中,隋唐以前,主要通过中国移民赴日本传播中国先进文明带去生产工具和生产技术。隋唐时期,中日主要通过互派使节人员往来,尤其是日本派遣大批遣唐使、留学生、留学僧来华,出现了中日文化交流史上的第一次高潮。交流内容则以制度文化层面为主,同时也涉及精神文化如佛教、建筑、雕塑、诗歌等方面。

——摘编自王晓秋《中日文化交流史话》

根据材料,归纳隋唐时期中日交流的变化,并概括日本民族的主要特点。

变化:形式上:隋唐以前主要通过中国移民,隋唐时互派使节来往;内容上:隋唐之前向日本传播生产工具和技术,隋唐后以学习中国制度文化为主。

特点:善于学习,改革创新;与时俱进,锐意进取。

三、中古南亚:日本、朝鲜(中华文明影响下的东亚)

2.唇齿相依邻国--朝鲜(半岛)

历史渊源

4世纪

中国东北民族政权高句丽迁都平壤

基本统一

7世纪末

新罗初步统一了朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家

建立政权

10世纪初

新罗人王建建立高丽王朝,仿效中国唐朝制度

迁都改号

14世纪末

高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜

维护主权

16世纪末

中朝军民联合抗击日本侵略,维护了朝鲜的独立和统一

[知识总结]

政教合一的西亚

多种宗教的南亚

中央集权的东亚

政治

政教合一的专制统治

政教合一的君主集权体制,但由于宗教冲突仍处于分裂割据的状态

君主中央集权体制

经济

农业、手工业、商业繁荣,对外贸易发达

农业、手工业、商业繁荣,对外贸易发达

农业、手工业、商业发展较快,对外贸易兴盛

文化

多民族文化异彩纷呈,对世界文明做出了重大贡献

多种宗教文化并存,在相互借鉴中发展

以中国儒学文化为中心,相互影响、相互借鉴

【重难点突破】1、亚洲地区:大美亚细亚

---各美其美,美美与共

国家、地区

阿拉伯帝国(地跨欧亚非)

奥斯曼帝国(地跨欧亚非)

笈多帝国、德里苏丹国(南亚,北印度)

日本(东亚)

朝鲜(东亚)

民族

阿拉伯民族

民族复杂

宗教

伊斯兰教

伊斯兰教

印度教、伊斯兰教

社会

政治:最高统治者为哈里发。经济:工商业发达,商贸繁荣,沟通欧亚非文化:文化融合,文化繁荣。多元、开放、包容。

政治:最高统治者为苏丹,政教合一。经济:控制东西方商路,影响东西方贸易,客观上推动了新航路的开辟。文化:兼收并蓄,多元开放,

政治:德里苏丹国的最高统治者为苏丹,实行中央集权。重要职务由穆斯林担任。文化:笈多帝国以印度教为主。德里苏丹国以伊斯兰教为国教。整体上宗教多样。

政治:7世纪仿照隋唐进行大化改新建立起中央集权国家。12世纪末建立幕府统治。文化上:受到中华文化和儒家文化的深远影响。

政治:7世纪末新罗统一朝鲜半岛建立中央集权的高丽王朝。之后引入科举制。14世纪,李成桂建立朝鲜。文化:儒家色彩浓厚。

第二单元

中古时期的世界

第4课

中古时期的亚洲

【学习目标】

1.了解中古时期亚洲地区不同国家、民族、宗教和社会的变化。

2.认识中古时期世界各区域文明的多元面貌。

【教学重难点】

阿拉伯帝国和奥斯曼土耳其帝国的历史地位;中华文化圈。

一、阿拉伯帝国---东西方文化交流的桥梁

1.建立:

(1)7世纪初,穆罕默德创立伊斯兰教

(2)622年,穆罕默德迁居麦地那,建立政权,势力逐渐扩大

(3)到穆罕默德去世时,阿拉伯半岛基本统一

2.扩张:

(1)7世纪中期起,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区

(2)8世纪中期建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

3.文明表现:

政治:(1)政教合一的专制统治--最高统治者哈里发

(2)各部大臣辅助哈里发分掌行政、财政和宗教等方面事务

经济:(1)经济繁荣,手工业和商业得到很大发展

(2)在东到中国、西到西欧、南至非洲的广大地区从事着陆上和海洋贸易

(3)都城巴格达是当时世界上最大的城市之一

文化:(1)融合东西方文化,在文学、艺术、科学和思想等领域取得重要成就

(2)阿拉伯商人和旅行家成为东西方文化交流的桥梁,促进了西欧文化的发展。

材料 早在阿拉伯国家成立之初,穆罕默德就注重提高阿拉伯人的文化。因此,历代都比较注重先进文化的摄取。一方面积极网罗各种人才为帝国服务,一方面组织力量大力翻译和研究古代希腊、波斯和印度的文化典籍与著作。经过长期的努力,帝国境内的希腊文化、波斯文化、印度文化和阿拉伯的传统文化被整合起来,形成一种崭新的阿拉伯文化。

——摘编自朱寰《世界上古中古史》

根据材料一,概括阿拉伯统治者在文化领域采取的主要措施。

措施:重视人才;翻译、研究、摄取东西方文化;整合东西方文化。

2、结合所学知识,分析阿拉伯文化繁荣的原因。

①阿拉伯帝国政治稳定,经济繁荣,城市繁多,为文化发展繁荣奠定了物质基础。

②阿拉伯帝国地处欧、亚、非洲交界处,文化在此交汇,阿拉伯人不断吸收其他民族中的精华,并加以创造改进。

③统治者重视知识,开放宽容的态度;并统治者采取招揽各民族优秀人才的政策。

④阿拉伯人征服的都是有千年文明的地区,有深厚的文化积淀。

[知识拓展]1、阿拉伯文化的特点和阿拉伯帝国的历史地位

(1)特点:开放性;包容性;多元性(继承吸收,兼收并蓄,交流发展,开拓创新)。

(2)历史地位:

①东西方文化交流的桥梁:中国的造纸术、印度的数字先后经阿拉伯人传入欧洲,促进了西欧文化的发展。

②阿拉伯帝国各族人民,不仅创造了丰富多彩的阿拉伯--伊斯兰文化,促进了欧洲文化的复兴与发展,并且在东西方文化交流方面,作出了巨大的贡献。

阿拉伯人无愧“东西方文化交流的伟大使者”的美誉。

二、奥斯曼帝国---

阿拉伯政治体制的延续者

兴起

(1)13世纪,在小亚细亚发展起来,不断攻击拜占庭帝国,逐步征服小亚细亚、

(2)14世纪中期,逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区

(3)1453年,灭亡拜占庭帝国,君士坦丁堡改名伊斯坦布尔,定为首都

(4)16世纪后期,先后征服西亚和北非部分地区,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

文明表现

政治

最高统治者苏丹,既是宗教领袖,又是国家和军队的主宰,还是全国土地的最高所有者

经济

宗教上层和封建主是统治阶级,工商业者和农民承担各种苛捐杂税

影响

(1)15—16世纪,伊斯坦布尔成为东西方经济文化交流中心、

(2)帝国控制了连接亚欧的商路,东西方贸易受到一定影响

[知识深化]阿拉伯帝国和奥斯曼帝国的比较

阿拉伯帝国

奥斯曼帝国

侵略扩张

先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区

逐步征服小亚细亚、巴尔干和东南欧部分地区

建立帝国

8世纪中期建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

16世纪后期建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

统治措施

最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权,下设官僚机构辅助

最高统治者苏丹既是宗教领袖,也是国家和军队的主宰,还是全国土地的最高所有者

政治体制

政教合一

政教合一

对外来文化态度

交流、吸收和融合的方式,具有沟通东西、承上启下的作用

控制亚欧商路,对过往商旅强征苛捐杂税,破坏地中海地区原来的商业秩序和环境,阻碍了东西方文化的传播与交流

三、中古南亚:印度(笈多帝国看继承;德里苏丹国看突变。——两个印度不一样!)

1、笈多帝国(4-6C):中古印度的黄金时期

4C初,恒河中游的笈多帝国几乎征服北印度,政局稳定,经济繁荣,文化昌盛。

种姓制度仍然存在,大部分地区仍由藩王统治;大乘佛教盛行,但由婆罗门教演变而来的印度教,得到统治者支持而逐渐成为主要宗教。

2、德里苏丹国(1206-1526)

①13C初,中亚地区皈依伊斯兰教的突厥人入侵印度,建立德里苏丹国,伊斯兰教为国教。

②最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力;

中央设立掌管税收和军事的各部;

地方划分为行省,总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任

[知识归纳]印度文明的发展历程

时间

政治经济

宗教

公元前6世纪以前

恒河流域形成一系列国家,使用铁器

婆罗门教形成

公元前6世纪

—

佛教诞生

公元前3世纪

孔雀帝国统一南亚地区

佛教成为世界性宗教

公元4世纪

笈多王朝征服北印度,政令不够统一

印度教成为印度主要宗教

公元13世纪

突厥人建立德里苏丹国家

伊斯兰教成为国教

三、中古南亚:日本、朝鲜(中华文明影响下的东亚)

1、一衣带水的邻邦-----日本

①中央集权制建立:646年,“大化改新”,日本模仿隋唐律令制度建立了中央集权制国家。

②庄园制与武士:随着新土地的开垦,贵族、佛寺和神社广占土地,形成庄园。贵族及庄园领主为保护财产豢养武士,武士集团的重要性日益增强。

③幕府统治:12世纪末,日本进入幕府政治时期,实权由以将军为首的幕府掌握;17世纪,德川幕府以锁国加强统治,抵制外来影响。

材料 在中日文化交流中,隋唐以前,主要通过中国移民赴日本传播中国先进文明带去生产工具和生产技术。隋唐时期,中日主要通过互派使节人员往来,尤其是日本派遣大批遣唐使、留学生、留学僧来华,出现了中日文化交流史上的第一次高潮。交流内容则以制度文化层面为主,同时也涉及精神文化如佛教、建筑、雕塑、诗歌等方面。

——摘编自王晓秋《中日文化交流史话》

根据材料,归纳隋唐时期中日交流的变化,并概括日本民族的主要特点。

变化:形式上:隋唐以前主要通过中国移民,隋唐时互派使节来往;内容上:隋唐之前向日本传播生产工具和技术,隋唐后以学习中国制度文化为主。

特点:善于学习,改革创新;与时俱进,锐意进取。

三、中古南亚:日本、朝鲜(中华文明影响下的东亚)

2.唇齿相依邻国--朝鲜(半岛)

历史渊源

4世纪

中国东北民族政权高句丽迁都平壤

基本统一

7世纪末

新罗初步统一了朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家

建立政权

10世纪初

新罗人王建建立高丽王朝,仿效中国唐朝制度

迁都改号

14世纪末

高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜

维护主权

16世纪末

中朝军民联合抗击日本侵略,维护了朝鲜的独立和统一

[知识总结]

政教合一的西亚

多种宗教的南亚

中央集权的东亚

政治

政教合一的专制统治

政教合一的君主集权体制,但由于宗教冲突仍处于分裂割据的状态

君主中央集权体制

经济

农业、手工业、商业繁荣,对外贸易发达

农业、手工业、商业繁荣,对外贸易发达

农业、手工业、商业发展较快,对外贸易兴盛

文化

多民族文化异彩纷呈,对世界文明做出了重大贡献

多种宗教文化并存,在相互借鉴中发展

以中国儒学文化为中心,相互影响、相互借鉴

【重难点突破】1、亚洲地区:大美亚细亚

---各美其美,美美与共

国家、地区

阿拉伯帝国(地跨欧亚非)

奥斯曼帝国(地跨欧亚非)

笈多帝国、德里苏丹国(南亚,北印度)

日本(东亚)

朝鲜(东亚)

民族

阿拉伯民族

民族复杂

宗教

伊斯兰教

伊斯兰教

印度教、伊斯兰教

社会

政治:最高统治者为哈里发。经济:工商业发达,商贸繁荣,沟通欧亚非文化:文化融合,文化繁荣。多元、开放、包容。

政治:最高统治者为苏丹,政教合一。经济:控制东西方商路,影响东西方贸易,客观上推动了新航路的开辟。文化:兼收并蓄,多元开放,

政治:德里苏丹国的最高统治者为苏丹,实行中央集权。重要职务由穆斯林担任。文化:笈多帝国以印度教为主。德里苏丹国以伊斯兰教为国教。整体上宗教多样。

政治:7世纪仿照隋唐进行大化改新建立起中央集权国家。12世纪末建立幕府统治。文化上:受到中华文化和儒家文化的深远影响。

政治:7世纪末新罗统一朝鲜半岛建立中央集权的高丽王朝。之后引入科举制。14世纪,李成桂建立朝鲜。文化:儒家色彩浓厚。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体