人教版 八年级下册 第七章 力 7.1 力 教案

文档属性

| 名称 | 人教版 八年级下册 第七章 力 7.1 力 教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 87.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-06-01 16:56:56 | ||

图片预览

文档简介

初中物理八年级下册第七章第 1 节

7.1 力

一、教材分析

(一)、教材地位和作用

这节课是力学的起点。 “力”的概念是物理学中最基本、最重要的概念之

一,是今后进一步学习压强、浮力、简单机械等力学知识的基础,因此,本节是学生形成“力”概念的最关键部分,是初中物理学习的重点内容。

(二)、三维目标

知识与技能:

1、知道力的概念、符号和单位,认识力的作用效果。

2、知道力的三要素,了解力的三要素对力的作用效果的影响,能用力的示意图表示力。

3、知道物体间力的作用是相互的。过程与方法:

1、从与力有关的日常生活现象归纳出力的基本概念;通过常见事例和实验认识力所产生作用效果。

2、能通过实验和对生活体验的分析、归纳,了解力的三要素对力的作用效果的影响。

3、学生通过亲自实验,体验并认识物件间力的作用相互性。情感、态度、价值观:

1、在观察体验过程中,培养学生对科学探究的浓厚兴趣,形成尊重事实、善于质疑的科学态度。

2、在经历从许多与力相关的日常生活现象中归纳出力的基本概念的过程中, 体会分析和归纳在科学中的应用。体会物理与生活的密切联系。

3、通过参与实验活动,促进学生间合作与交流。

4、通过完成课前学习任务,让学生学会学习,养成自主学习的习惯。

(三)、重点难点

重点:力的作用效果和力的示意图的画法。

难点:认识力的作用效果是改变物体的运动状态。

(四)、教学资源准备

教具:多媒体、多媒体课件、视频等;

学具:橡皮泥、弹簧、硬塑料瓶、细玻璃管、磁铁、铁块、钢球、斜面、平板、小车等(不能准备的,由学习小组组长到实验室借)。

二、学情分析

八年级下学期,学生已初步养成了自主学习的习惯,具备了基本的观察、分析、归纳能力和解决问题等能力。但针对自学内容学生提不出或不敢提问题,提

出“真问题”的能力还需培养;难于理解物体间力的作用相互性和力能改变物体的运动状态,另外应用物理知识解释物理现象存在表述困难;

三、教学法分析

教学模式: “翻转课堂”教学模式。

教法:采用“情境教学法、设疑诱导法、直观演示法、讲授教学法、实验体

验法、讨论法”等多种教学方法相结合来激发学生的学习兴趣。让“课堂充满生

活活力”。

学法:主要采用“自主学习、练习、提问、小组讨论、实验体验等”方法进行课前学习和课堂互动来获取力的相关知识。

四、课前设计

流程:创建微视频(课前一周发到“微课之家平台”)—制作学习任务单(纸质版课前三天发给学生,布置作业发到“学生端”)—检查学情(“教师端”批阅、课前抽查等)—二次备课。

五、课堂设计

流程:课题导入—互动课堂—随堂检测—学到了什么—反馈与评价— 课后任务

7.1 力 教学设计

【课题导入】

游戏:(师)投影或板书“力”字,(生)以小组为单位接龙,用力字组词。

(师)在黑板上写下接龙词语,(生)3s 内接龙失败的一组派员到黑板将词语按物理学范畴和其它范畴分类,并说出物理学中力含义。(师)导入并板书:7.1 力

【互动课堂】

(一)、自学回顾:分三个知识点(知识点 1 力和力的作用效果;知识点 2 力

的三要素和力的示意图;知识点 3 力的作用是相互的)。

(生)以小组为单位派员表述总结。

(师)鼓励表述并板书(见板书设计)。附:板书设计

采用提纲式与条目式相结合的板书形式,板书如下:

7.1 力

1、力的概念:力是物体对物体的作用;发生作用的两个物体, 一个是施力物体,另一个是受力物体。

2、力用符号 F 表示,力单位是牛顿,简称牛,符号是 N。

3、力的作用效果:①可以改变物体的形状;②可以改变物体的运

力 动状态。

4、力的三要素:大小、方向、作用点。(三者都会影响力的作

用效果)

5、力的示意图:定义:通常用一条带箭头的线段把力的三要素表示出来的图形。注意:同一图中,表示多个力时,比例要一致。

6、力的作用是相互的:①物体间力的作用是相互的;

②力是成对出现的,有施力物体的同时就有受力物体。

(二)、问题解决:

知识点 1 力和力的作用效果

共性问题:如何判断物体的运动状态改变了? 学生实验:

(生)小组自主进行小铁球受到磁体的作用会改变运动轨迹。

(师)提实验要求、巡视、指导,

(生)亲身体验,认真观察、分析、思考。

播放视频:(教材资源:改变物体运动状态)

(生)认真观看、学习总结归纳,小组指派学生表述:如何判断物体的运动状

态改变了?

(师)肯定与订正。

方法技巧:判断物体运动状态的改变,应从以下三点理解:1、速度的大小发生改变,方向不变;2、速度的方向发生改变,速度的大小不变;3、速度的大小

和方向同时改变。只要满足任何一个条件,都属于运动状态的改变.

知识点 2 力的三要素和力的示意图

共性问题:如何正确、规范地画力的示意图?

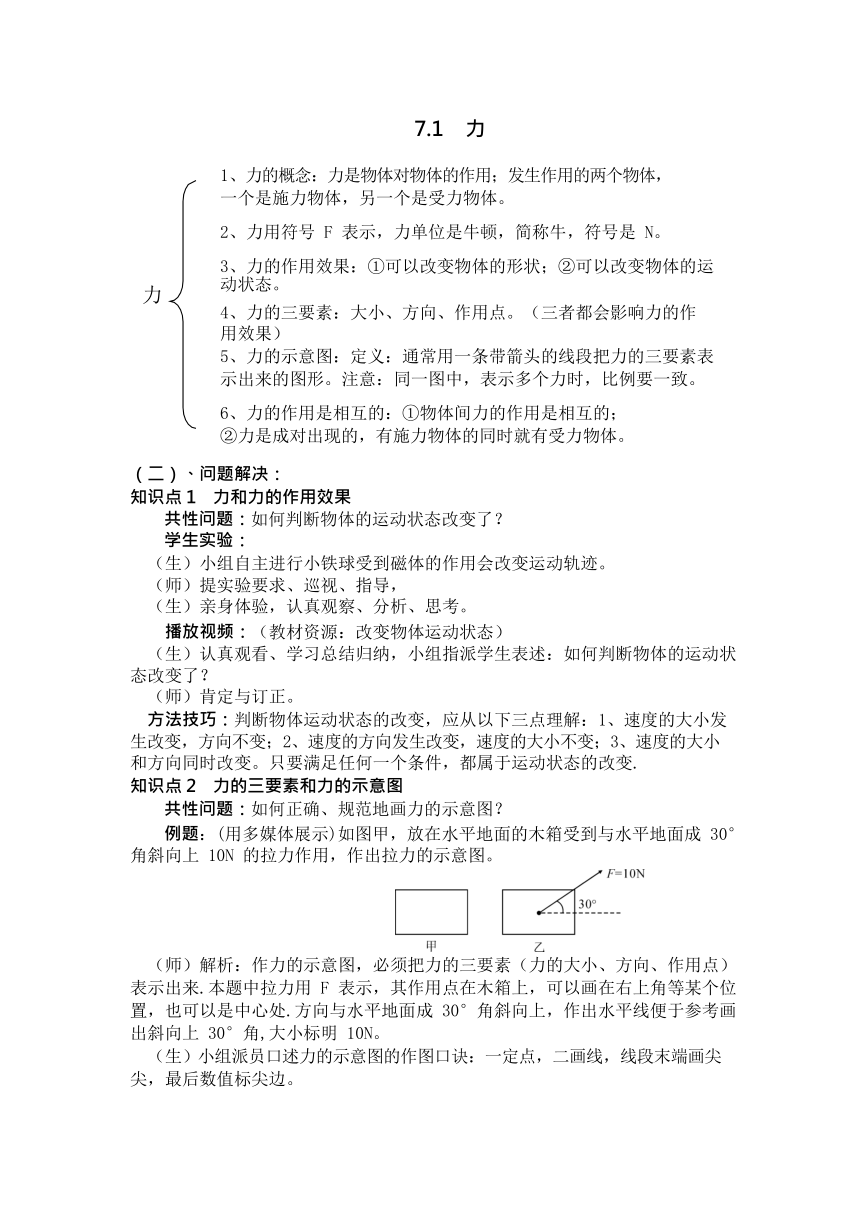

例题:(用多媒体展示)如图甲,放在水平地面的木箱受到与水平地面成 30°

角斜向上 10N 的拉力作用,作出拉力的示意图。

(师)解析:作力的示意图,必须把力的三要素(力的大小、方向、作用点) 表示出来.本题中拉力用 F 表示,其作用点在木箱上,可以画在右上角等某个位置,也可以是中心处.方向与水平地面成 30°角斜向上,作出水平线便于参考画出斜向上 30°角,大小标明 10N。

(生)小组派员口述力的示意图的作图口诀:一定点,二画线,线段末端画尖尖,最后数值标尖边。

(师)在黑板上演示如何作力的示意图,答案:如图乙所示。同时提醒学生在作图时,要注意:同一图中如果表示多个力时,受力的大小不同,线段的长度也应该不同,即力大的线段长些,力小的线段短些。

板书:同一图中,表示多个力时,比例要一致。

(师)引导学生思考:如果一个物体同时受到多个力的作用,那么作用点的位置如何表示呢?

(生)小组讨论、交流。

(师)动画演示,并引导学生总结归纳:当一个物体受到多个力作用时,如果力的作用点不在同一位置,则可以通过平行移动力的方向,把它们看作是在同一个作用点上,这对于研究物体的运动状态是不会有影响的。

知识点 3 力的作用是相互的

共性问题:怎样理解力的作用是相互的呢?

(师)播放视频:(教材资源:力的作用是相互的。)(生)观察、思考、发

现、认同、内化。小组讨论:

(师)用手拍桌子,手有什么感觉?试着分析原因?

(生)认真体验,小组讨论、交流,指派学生说出感受并分析回答。

(师)肯定与订正。

(师)引导归纳总结:一个物体在对别的物体施加力的同时,也要受到别的物体对它施加的力,因此,物体间力的作用是相互的。

【随堂检测】

(课内完成,组内交换批改,当堂订正,组内自主登记成绩。)

1.如图所示表示了力的作用效果,其中图(a)主要表示力能使物体

;图(b)主要表示力能使物体

2、下列物体的运动状态发生改变的是( ) A、在平直轨道上匀速行驶的列车

B、在桌子上静止的茶杯C、正在减速的汽车

D、在空中匀速下落的雨滴

3、小明从船上跳到岸上,使小明上岸的力的施力物体是( ) A、船 B、水 C、小明 D、岸

4、用鸡蛋去碰石头,鸡蛋会被碰破而石头不会破,对此现象下列说法正确的是( )

A.鸡蛋受到了力的作用,而石头没有受力B.石头碰鸡蛋的力大于鸡蛋碰石头的力 C.石头碰鸡蛋的力等于鸡蛋碰石头的力

D.石头碰鸡蛋的力和鸡蛋碰石头的力都作用在鸡蛋上了

5、在以“力”为主题的辩论赛中,正方和反方提出了许多观点,小明把他

们的观点归纳整理如下。你认为正确的观点有 (只填序号)。 正方:1、两个物体相接触,就一定有力的作用;3、两个物体不接触,一定

没有力的作用;5、力不能脱离物体而单独存在;7、力的产生总涉及两个物体。反方:2、两个物体接触,但不一定有力的作用;4、两个物体不接触,也可

能有力的作用;6、力可以脱离物体而单独存在;8、一个物体也可以产生力的作

用。

6、一位同学沿水平向右用 30N 的力推箱子,另一位同学用 60N 的力沿与水向右成 45°角的方向拉箱子,请在下图中画出这两个力的示意图。

箱子

【学到了什么】

擦去黑板的板书,采取学生小结与多媒体结合的方式总结。(总结后完成本节课体现自己个性的思维导图,下节课前展示。)

思维导图

【反馈与评价】

学生拿出《成绩单》填写分数、进行各项目评价,教师汇总后,装入《学生成长记录袋》。

【课后任务】

完善 第一节 力 的思维导图;完成 第 2 节 弹力 “课前任务学习单”。

六、教学反思

本节属“翻转”后课堂教学,课前学习设计是为了让学生通过自主阅读教材和学习微视频,获得力的基本知识和技能;课堂设计是在把握学情的前提下,有针对性地重点讲解,和学生一起解决疑难,完成作业。

教学设计,体现了“以学生发展为本”的教学理念,注重培养学生的核心素养,突出以实验为基础的特征,注重学生的亲身体验。取材于学生的生活实际, 让学生从熟悉的情境中学习。教师引导,学生自主探究方式让学生体会物理知识, 简单、有趣,且就在我们身边,大大提高了学习的兴趣和愿望,是新课标要求的科学研究方法之一。注重三维课程目标的落实。在学生认识规律之后,又及时引导学生用掌握的知识来分析解决生活和社会中的实际问题,强化应用意识。

7.1 力

一、教材分析

(一)、教材地位和作用

这节课是力学的起点。 “力”的概念是物理学中最基本、最重要的概念之

一,是今后进一步学习压强、浮力、简单机械等力学知识的基础,因此,本节是学生形成“力”概念的最关键部分,是初中物理学习的重点内容。

(二)、三维目标

知识与技能:

1、知道力的概念、符号和单位,认识力的作用效果。

2、知道力的三要素,了解力的三要素对力的作用效果的影响,能用力的示意图表示力。

3、知道物体间力的作用是相互的。过程与方法:

1、从与力有关的日常生活现象归纳出力的基本概念;通过常见事例和实验认识力所产生作用效果。

2、能通过实验和对生活体验的分析、归纳,了解力的三要素对力的作用效果的影响。

3、学生通过亲自实验,体验并认识物件间力的作用相互性。情感、态度、价值观:

1、在观察体验过程中,培养学生对科学探究的浓厚兴趣,形成尊重事实、善于质疑的科学态度。

2、在经历从许多与力相关的日常生活现象中归纳出力的基本概念的过程中, 体会分析和归纳在科学中的应用。体会物理与生活的密切联系。

3、通过参与实验活动,促进学生间合作与交流。

4、通过完成课前学习任务,让学生学会学习,养成自主学习的习惯。

(三)、重点难点

重点:力的作用效果和力的示意图的画法。

难点:认识力的作用效果是改变物体的运动状态。

(四)、教学资源准备

教具:多媒体、多媒体课件、视频等;

学具:橡皮泥、弹簧、硬塑料瓶、细玻璃管、磁铁、铁块、钢球、斜面、平板、小车等(不能准备的,由学习小组组长到实验室借)。

二、学情分析

八年级下学期,学生已初步养成了自主学习的习惯,具备了基本的观察、分析、归纳能力和解决问题等能力。但针对自学内容学生提不出或不敢提问题,提

出“真问题”的能力还需培养;难于理解物体间力的作用相互性和力能改变物体的运动状态,另外应用物理知识解释物理现象存在表述困难;

三、教学法分析

教学模式: “翻转课堂”教学模式。

教法:采用“情境教学法、设疑诱导法、直观演示法、讲授教学法、实验体

验法、讨论法”等多种教学方法相结合来激发学生的学习兴趣。让“课堂充满生

活活力”。

学法:主要采用“自主学习、练习、提问、小组讨论、实验体验等”方法进行课前学习和课堂互动来获取力的相关知识。

四、课前设计

流程:创建微视频(课前一周发到“微课之家平台”)—制作学习任务单(纸质版课前三天发给学生,布置作业发到“学生端”)—检查学情(“教师端”批阅、课前抽查等)—二次备课。

五、课堂设计

流程:课题导入—互动课堂—随堂检测—学到了什么—反馈与评价— 课后任务

7.1 力 教学设计

【课题导入】

游戏:(师)投影或板书“力”字,(生)以小组为单位接龙,用力字组词。

(师)在黑板上写下接龙词语,(生)3s 内接龙失败的一组派员到黑板将词语按物理学范畴和其它范畴分类,并说出物理学中力含义。(师)导入并板书:7.1 力

【互动课堂】

(一)、自学回顾:分三个知识点(知识点 1 力和力的作用效果;知识点 2 力

的三要素和力的示意图;知识点 3 力的作用是相互的)。

(生)以小组为单位派员表述总结。

(师)鼓励表述并板书(见板书设计)。附:板书设计

采用提纲式与条目式相结合的板书形式,板书如下:

7.1 力

1、力的概念:力是物体对物体的作用;发生作用的两个物体, 一个是施力物体,另一个是受力物体。

2、力用符号 F 表示,力单位是牛顿,简称牛,符号是 N。

3、力的作用效果:①可以改变物体的形状;②可以改变物体的运

力 动状态。

4、力的三要素:大小、方向、作用点。(三者都会影响力的作

用效果)

5、力的示意图:定义:通常用一条带箭头的线段把力的三要素表示出来的图形。注意:同一图中,表示多个力时,比例要一致。

6、力的作用是相互的:①物体间力的作用是相互的;

②力是成对出现的,有施力物体的同时就有受力物体。

(二)、问题解决:

知识点 1 力和力的作用效果

共性问题:如何判断物体的运动状态改变了? 学生实验:

(生)小组自主进行小铁球受到磁体的作用会改变运动轨迹。

(师)提实验要求、巡视、指导,

(生)亲身体验,认真观察、分析、思考。

播放视频:(教材资源:改变物体运动状态)

(生)认真观看、学习总结归纳,小组指派学生表述:如何判断物体的运动状

态改变了?

(师)肯定与订正。

方法技巧:判断物体运动状态的改变,应从以下三点理解:1、速度的大小发生改变,方向不变;2、速度的方向发生改变,速度的大小不变;3、速度的大小

和方向同时改变。只要满足任何一个条件,都属于运动状态的改变.

知识点 2 力的三要素和力的示意图

共性问题:如何正确、规范地画力的示意图?

例题:(用多媒体展示)如图甲,放在水平地面的木箱受到与水平地面成 30°

角斜向上 10N 的拉力作用,作出拉力的示意图。

(师)解析:作力的示意图,必须把力的三要素(力的大小、方向、作用点) 表示出来.本题中拉力用 F 表示,其作用点在木箱上,可以画在右上角等某个位置,也可以是中心处.方向与水平地面成 30°角斜向上,作出水平线便于参考画出斜向上 30°角,大小标明 10N。

(生)小组派员口述力的示意图的作图口诀:一定点,二画线,线段末端画尖尖,最后数值标尖边。

(师)在黑板上演示如何作力的示意图,答案:如图乙所示。同时提醒学生在作图时,要注意:同一图中如果表示多个力时,受力的大小不同,线段的长度也应该不同,即力大的线段长些,力小的线段短些。

板书:同一图中,表示多个力时,比例要一致。

(师)引导学生思考:如果一个物体同时受到多个力的作用,那么作用点的位置如何表示呢?

(生)小组讨论、交流。

(师)动画演示,并引导学生总结归纳:当一个物体受到多个力作用时,如果力的作用点不在同一位置,则可以通过平行移动力的方向,把它们看作是在同一个作用点上,这对于研究物体的运动状态是不会有影响的。

知识点 3 力的作用是相互的

共性问题:怎样理解力的作用是相互的呢?

(师)播放视频:(教材资源:力的作用是相互的。)(生)观察、思考、发

现、认同、内化。小组讨论:

(师)用手拍桌子,手有什么感觉?试着分析原因?

(生)认真体验,小组讨论、交流,指派学生说出感受并分析回答。

(师)肯定与订正。

(师)引导归纳总结:一个物体在对别的物体施加力的同时,也要受到别的物体对它施加的力,因此,物体间力的作用是相互的。

【随堂检测】

(课内完成,组内交换批改,当堂订正,组内自主登记成绩。)

1.如图所示表示了力的作用效果,其中图(a)主要表示力能使物体

;图(b)主要表示力能使物体

2、下列物体的运动状态发生改变的是( ) A、在平直轨道上匀速行驶的列车

B、在桌子上静止的茶杯C、正在减速的汽车

D、在空中匀速下落的雨滴

3、小明从船上跳到岸上,使小明上岸的力的施力物体是( ) A、船 B、水 C、小明 D、岸

4、用鸡蛋去碰石头,鸡蛋会被碰破而石头不会破,对此现象下列说法正确的是( )

A.鸡蛋受到了力的作用,而石头没有受力B.石头碰鸡蛋的力大于鸡蛋碰石头的力 C.石头碰鸡蛋的力等于鸡蛋碰石头的力

D.石头碰鸡蛋的力和鸡蛋碰石头的力都作用在鸡蛋上了

5、在以“力”为主题的辩论赛中,正方和反方提出了许多观点,小明把他

们的观点归纳整理如下。你认为正确的观点有 (只填序号)。 正方:1、两个物体相接触,就一定有力的作用;3、两个物体不接触,一定

没有力的作用;5、力不能脱离物体而单独存在;7、力的产生总涉及两个物体。反方:2、两个物体接触,但不一定有力的作用;4、两个物体不接触,也可

能有力的作用;6、力可以脱离物体而单独存在;8、一个物体也可以产生力的作

用。

6、一位同学沿水平向右用 30N 的力推箱子,另一位同学用 60N 的力沿与水向右成 45°角的方向拉箱子,请在下图中画出这两个力的示意图。

箱子

【学到了什么】

擦去黑板的板书,采取学生小结与多媒体结合的方式总结。(总结后完成本节课体现自己个性的思维导图,下节课前展示。)

思维导图

【反馈与评价】

学生拿出《成绩单》填写分数、进行各项目评价,教师汇总后,装入《学生成长记录袋》。

【课后任务】

完善 第一节 力 的思维导图;完成 第 2 节 弹力 “课前任务学习单”。

六、教学反思

本节属“翻转”后课堂教学,课前学习设计是为了让学生通过自主阅读教材和学习微视频,获得力的基本知识和技能;课堂设计是在把握学情的前提下,有针对性地重点讲解,和学生一起解决疑难,完成作业。

教学设计,体现了“以学生发展为本”的教学理念,注重培养学生的核心素养,突出以实验为基础的特征,注重学生的亲身体验。取材于学生的生活实际, 让学生从熟悉的情境中学习。教师引导,学生自主探究方式让学生体会物理知识, 简单、有趣,且就在我们身边,大大提高了学习的兴趣和愿望,是新课标要求的科学研究方法之一。注重三维课程目标的落实。在学生认识规律之后,又及时引导学生用掌握的知识来分析解决生活和社会中的实际问题,强化应用意识。