8.土地的誓言 课件(共16张PPT)

图片预览

文档简介

土地的誓言

七年级下册第二单元

学习目标

1.掌握本文出现的生字和关键词语,反复朗读,领会作者的情感。

2.分析本文出现的关键意象,学习语言运用的技巧,培养丰富的联想和想象能力。

3.激发强烈的爱国主义情感。

预习导学

“九一八”事变之后,当日本侵略者的铁蹄践踏着祖国东北大地的时候,无数的东北同胞被迫背井离乡,远离故土家园。试想,他们当时怀着怎样的家仇国恨与思念之情?今天,我们就来感受一下东北同胞当时的心情。

课堂导入

预习导学

1.下面是某同学制作的知识卡片,请你帮忙补充完整。

端木蕻良,原名 ,现代作家,20世纪30年代“东北作家群”中的代表,有长篇小说代表作《 》《大地的海》等。本文题目的意思是“面对土地发出的誓言”。?

曹京平

科尔沁旗草原

预习导学

2.阅读下面的写作背景。

1941年9月18日,“九一八”事变已经过去了整整十年,抗日战争正处于十分艰苦的阶段,流亡在关内的东北人依然无家可归。端木蕻良怀着难以抑制的思乡之情写下了这篇文章,表明愿意用自己的一切去保卫祖国的思想感情。

预习导学

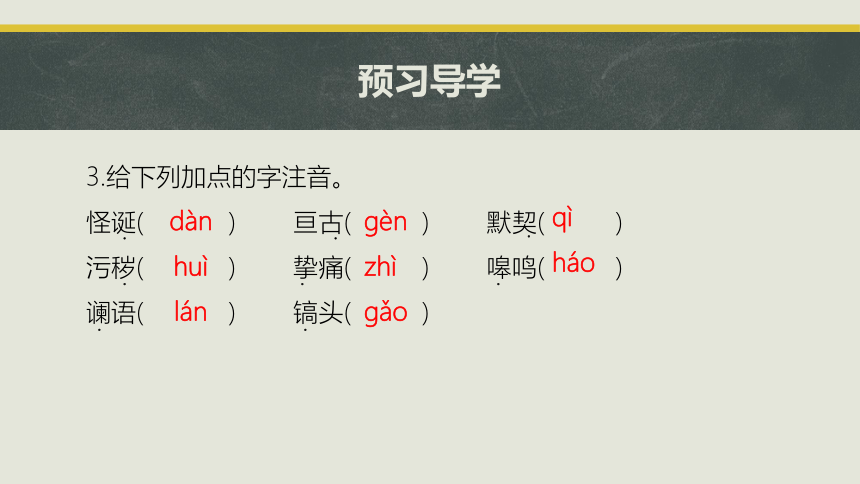

3.给下列加点的字注音。

怪诞( ) 亘古( ) 默契( )

污秽( ) 挚痛( ) 嗥鸣( )

谰语( ) 镐头( )

dàn

huì

lán

.

.

.

gèn

zhì

gǎo

.

.

.

.

.

qì

háo

预习导学

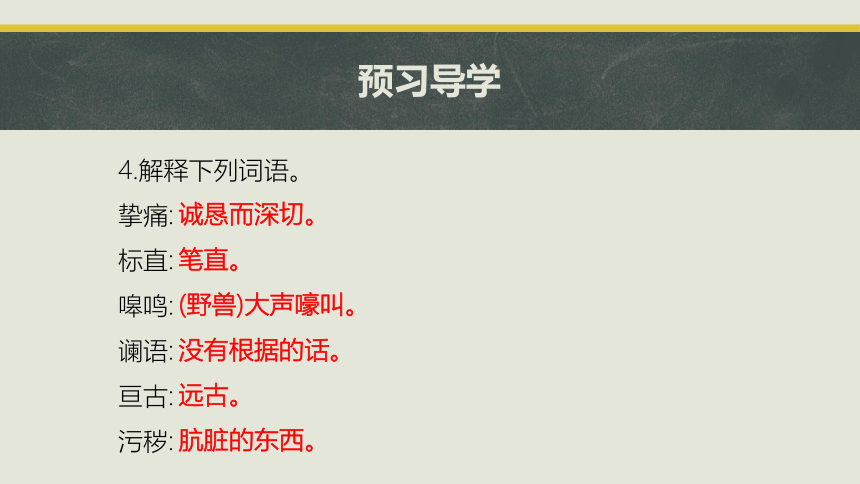

4.解释下列词语。

挚痛:

标直:

嗥鸣:

谰语:

亘古:

污秽:

诚恳而深切。

笔直。

(野兽)大声嚎叫。

没有根据的话。

远古。

肮脏的东西。

预习导学

5.文中作者的“誓言”是什么?请摘抄有关句子。

“我必定为她而战斗到底。土地、原野、我的家乡,你必须被解放!你必须站立!”“为了她,我愿……和耻辱。”

合作探究

任务驱动一:朗诵文章,理解情感。

朗读课文,圈点勾画出本文出现的关键意象,展开丰富的联想和想象,体会作者的思乡之情。

合作探究

1.作者在文中列举了哪些东北特有的景色或物产?作者为什么要描绘这些景色或物产?

作者在文中选用的三个事例列举了白桦林、红高粱、马群、黑土地等景色及物产。作者把故乡写得如此美好,如此丰饶,能让我们更爱她,并为她的美好被埋葬而感到悲愤。这更能激起我们对侵略者的仇恨以及对恢复美好故乡的信念和决心。

合作探究

2.文中哪些句子或词语最能表达作者的情感?深情地朗读这些句子并谈谈你的理解和体会。

语句:

(1)我心里怀着挚痛的热爱。

(2)我无时无刻不听见她呼唤我的名字,无时无刻不听见她召唤我回去。

(3)我常常感到它在泛滥着一种热情。

(4)在那田垄里埋葬过我的欢笑。

体会:热烈抒发了作者对故土家园的热爱、怀念以及保家卫国的坚定信念。

合作探究

一、问题:作者运用了哪些手段把自己对故乡的这种感情表达出来?请举例说明。

运用大量富有鲜明感彩的词语,直接抒发感情。

运用排比、比喻的修辞手法加强情感的冲击力。(如“当我躺在土地上的时候……怪诞的狂风”“当我记起故乡的时候……喷涌着血液一样”“在春天……多么丰饶”等句子)

人称的恰当运用。(先用第三人称“她”而不用“它”,隐含将土地比作“母亲”的意思;随着情感的越趋激荡,作者又将“她”改成第二人称“你”,直接倾诉对故土的感情,显得直接而迫切,产生了强烈的抒情效果)

合作探究

一、问题:作者运用了哪些手段把自己对故乡的这种感情表达出来?请举例说明。

运用大量富有鲜明感彩的词语,直接抒发感情。

运用排比、比喻的修辞手法加强情感的冲击力。(如“当我躺在土地上的时候……怪诞的狂风”“当我记起故乡的时候……喷涌着血液一样”“在春天……多么丰饶”等句子)

人称的恰当运用。(先用第三人称“她”而不用“它”,隐含将土地比作“母亲”的意思;随着情感的越趋激荡,作者又将“她”改成第二人称“你”,直接倾诉对故土的感情,显得直接而迫切,产生了强烈的抒情效果)

合作探究

二、问题:课文总共只有两段,这两段在内容和结构上有何异同?

结构相同:都是先直接抒发对故乡的思念之情,然后回忆,最后直接抒情。

内容上的相同点:都有对故乡的回忆和描述。

(第1段:“当我躺在土地上的时候……怪诞的狂风。”第2段:“在故乡的土地上……多么丰饶”)

内容上的不同点:回忆中选取的景物不同。

合作探究

任务驱动二:读了这篇课文后,你的感悟是什么?请组织同学们讨论发言。

示例一:9月18日是中国的国耻日。1931年9月18日,日本帝国主义公然侵略东北三省。大片的土地沦陷,大批的难民流离失所。这段历史是中华民族的耻辱,是每一个中国人的耻辱。所以,每一个中国人都不应该忘记“九一八”事变。

合作探究

示例二:如此美丽的家园突然遭到了侵略和践踏,原因就在于当时的中国积贫积弱,任人宰割。今天的祖国繁荣昌盛,已为世界所瞩目。今昔对比,我们倍感振奋。

七年级下册第二单元

学习目标

1.掌握本文出现的生字和关键词语,反复朗读,领会作者的情感。

2.分析本文出现的关键意象,学习语言运用的技巧,培养丰富的联想和想象能力。

3.激发强烈的爱国主义情感。

预习导学

“九一八”事变之后,当日本侵略者的铁蹄践踏着祖国东北大地的时候,无数的东北同胞被迫背井离乡,远离故土家园。试想,他们当时怀着怎样的家仇国恨与思念之情?今天,我们就来感受一下东北同胞当时的心情。

课堂导入

预习导学

1.下面是某同学制作的知识卡片,请你帮忙补充完整。

端木蕻良,原名 ,现代作家,20世纪30年代“东北作家群”中的代表,有长篇小说代表作《 》《大地的海》等。本文题目的意思是“面对土地发出的誓言”。?

曹京平

科尔沁旗草原

预习导学

2.阅读下面的写作背景。

1941年9月18日,“九一八”事变已经过去了整整十年,抗日战争正处于十分艰苦的阶段,流亡在关内的东北人依然无家可归。端木蕻良怀着难以抑制的思乡之情写下了这篇文章,表明愿意用自己的一切去保卫祖国的思想感情。

预习导学

3.给下列加点的字注音。

怪诞( ) 亘古( ) 默契( )

污秽( ) 挚痛( ) 嗥鸣( )

谰语( ) 镐头( )

dàn

huì

lán

.

.

.

gèn

zhì

gǎo

.

.

.

.

.

qì

háo

预习导学

4.解释下列词语。

挚痛:

标直:

嗥鸣:

谰语:

亘古:

污秽:

诚恳而深切。

笔直。

(野兽)大声嚎叫。

没有根据的话。

远古。

肮脏的东西。

预习导学

5.文中作者的“誓言”是什么?请摘抄有关句子。

“我必定为她而战斗到底。土地、原野、我的家乡,你必须被解放!你必须站立!”“为了她,我愿……和耻辱。”

合作探究

任务驱动一:朗诵文章,理解情感。

朗读课文,圈点勾画出本文出现的关键意象,展开丰富的联想和想象,体会作者的思乡之情。

合作探究

1.作者在文中列举了哪些东北特有的景色或物产?作者为什么要描绘这些景色或物产?

作者在文中选用的三个事例列举了白桦林、红高粱、马群、黑土地等景色及物产。作者把故乡写得如此美好,如此丰饶,能让我们更爱她,并为她的美好被埋葬而感到悲愤。这更能激起我们对侵略者的仇恨以及对恢复美好故乡的信念和决心。

合作探究

2.文中哪些句子或词语最能表达作者的情感?深情地朗读这些句子并谈谈你的理解和体会。

语句:

(1)我心里怀着挚痛的热爱。

(2)我无时无刻不听见她呼唤我的名字,无时无刻不听见她召唤我回去。

(3)我常常感到它在泛滥着一种热情。

(4)在那田垄里埋葬过我的欢笑。

体会:热烈抒发了作者对故土家园的热爱、怀念以及保家卫国的坚定信念。

合作探究

一、问题:作者运用了哪些手段把自己对故乡的这种感情表达出来?请举例说明。

运用大量富有鲜明感彩的词语,直接抒发感情。

运用排比、比喻的修辞手法加强情感的冲击力。(如“当我躺在土地上的时候……怪诞的狂风”“当我记起故乡的时候……喷涌着血液一样”“在春天……多么丰饶”等句子)

人称的恰当运用。(先用第三人称“她”而不用“它”,隐含将土地比作“母亲”的意思;随着情感的越趋激荡,作者又将“她”改成第二人称“你”,直接倾诉对故土的感情,显得直接而迫切,产生了强烈的抒情效果)

合作探究

一、问题:作者运用了哪些手段把自己对故乡的这种感情表达出来?请举例说明。

运用大量富有鲜明感彩的词语,直接抒发感情。

运用排比、比喻的修辞手法加强情感的冲击力。(如“当我躺在土地上的时候……怪诞的狂风”“当我记起故乡的时候……喷涌着血液一样”“在春天……多么丰饶”等句子)

人称的恰当运用。(先用第三人称“她”而不用“它”,隐含将土地比作“母亲”的意思;随着情感的越趋激荡,作者又将“她”改成第二人称“你”,直接倾诉对故土的感情,显得直接而迫切,产生了强烈的抒情效果)

合作探究

二、问题:课文总共只有两段,这两段在内容和结构上有何异同?

结构相同:都是先直接抒发对故乡的思念之情,然后回忆,最后直接抒情。

内容上的相同点:都有对故乡的回忆和描述。

(第1段:“当我躺在土地上的时候……怪诞的狂风。”第2段:“在故乡的土地上……多么丰饶”)

内容上的不同点:回忆中选取的景物不同。

合作探究

任务驱动二:读了这篇课文后,你的感悟是什么?请组织同学们讨论发言。

示例一:9月18日是中国的国耻日。1931年9月18日,日本帝国主义公然侵略东北三省。大片的土地沦陷,大批的难民流离失所。这段历史是中华民族的耻辱,是每一个中国人的耻辱。所以,每一个中国人都不应该忘记“九一八”事变。

合作探究

示例二:如此美丽的家园突然遭到了侵略和践踏,原因就在于当时的中国积贫积弱,任人宰割。今天的祖国繁荣昌盛,已为世界所瞩目。今昔对比,我们倍感振奋。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读