高二历史(人教版)选修1课件:第二单元第2课---“为秦开帝业”商鞅变法课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 高二历史(人教版)选修1课件:第二单元第2课---“为秦开帝业”商鞅变法课件(共43张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-02 10:56:19 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

第2课 “为秦开帝业”

——商鞅变法

了解商鞅变法的具体措施和内容,

认识其特点。

一.秦国政坛唱主角的新人

1.战国中期政治家,原名公孙鞅,出身于卫国贵族家庭,又称卫鞅,从小好学,热衷于法家学说(是李悝的学生),有强烈的从政愿望。

2.起初,投身魏国丞相公叔痤门下,未受魏惠王重用。

3.公元前361年秦孝公即位,为了富国强兵,下令求贤。商鞅携带李悝《法经》入秦,取得秦孝公信任,被任为左庶长,主持秦国变法长达21年,商鞅的两次变法(前356年和前350年)进行了较为彻底的改革。

4.因变法功勋卓著

,晋爵为大良造,被赐封于商,

故称商鞅或商君

5.孝公死后,因守旧势力的攻击被处以车裂之刑,

其言论主张被后人整理为《商君书》。

新法令刚刚开始推行,就遭到了旧贵族的强烈反对。太子的两个老师鼓动太子反对变法,商鞅就处罚了那两位老师,一个割掉了鼻子,一个在脸上刺了字。这样,大家就不敢反对了。

经过商鞅变法,秦国的经济得到发展,军队战斗力得到加强,成为战国后期最强大的国家。

商鞅变法遭到旧贵族的强烈反对。秦孝公死后,商鞅被诬告谋反,结果被车裂而死。车裂是古代的一种非常残忍的死刑,就是把人的四肢和头分别拴在五辆马车上,让马车向不同的方向奔跑,撕裂人的肢体。

商鞅的人生结局

商鞅变法的背景

1、大背景:社会转型(政治、经济、思想、动力等方面)

2、小背景:

秦国落后

秦孝公决心变法图强

商鞅的主张得到秦孝公支持

商鞅变法会遇到哪些阻力呢?

旧贵族反对

老百姓不信任

舌战群臣

取信于民

南门徙木

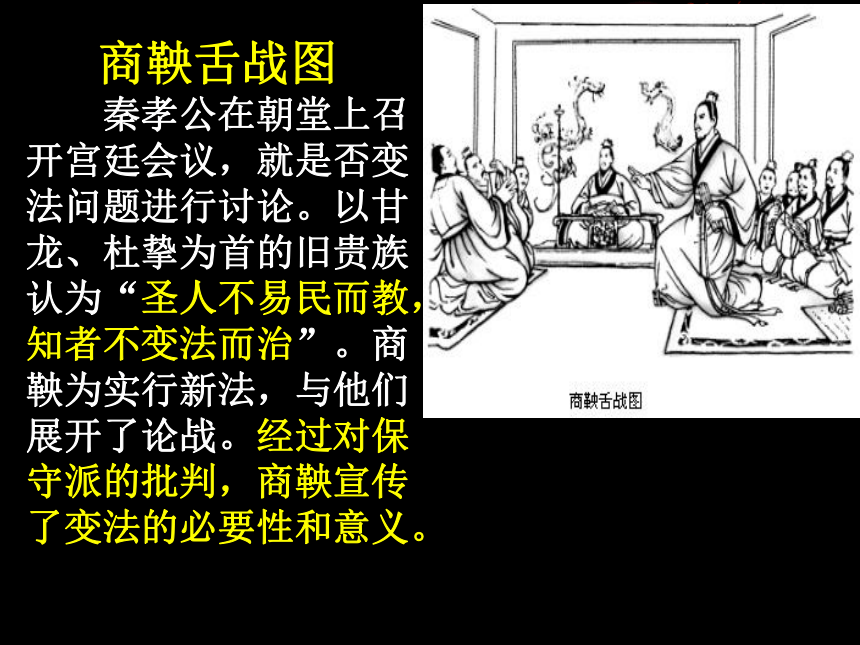

商鞅舌战图

秦孝公在朝堂上召开宫廷会议,就是否变法问题进行讨论。以甘龙、杜挚为首的旧贵族认为“圣人不易民而教,知者不变法而治”。商鞅为实行新法,与他们展开了论战。经过对保守派的批判,商鞅宣传了变法的必要性和意义。

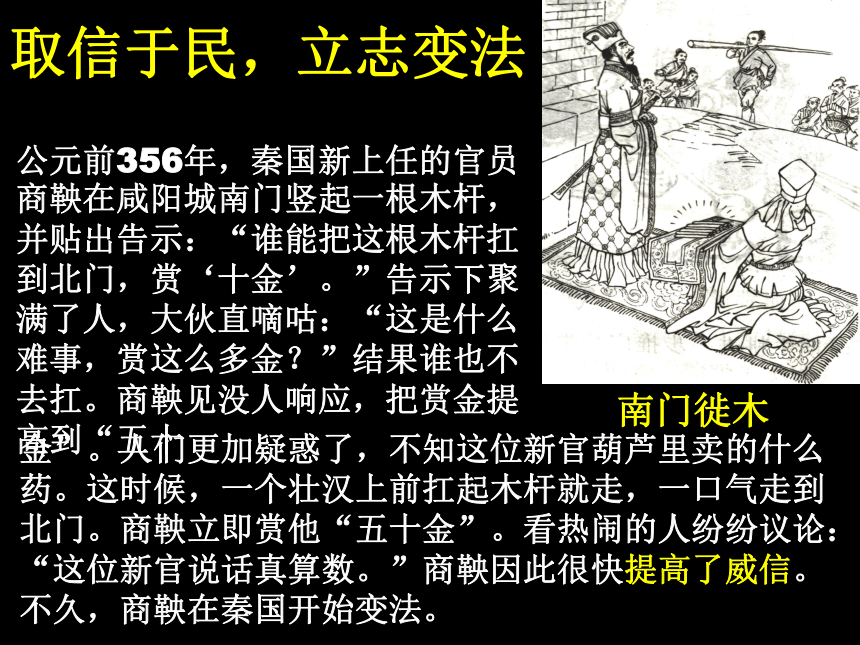

取信于民,立志变法

南门徙木

公元前356年,秦国新上任的官员商鞅在咸阳城南门竖起一根木杆,并贴出告示:“谁能把这根木杆扛到北门,赏‘十金’。”告示下聚满了人,大伙直嘀咕:“这是什么难事,赏这么多金?”结果谁也不去扛。商鞅见没人响应,把赏金提高到“五十

金”。人们更加疑惑了,不知这位新官葫芦里卖的什么药。这时候,一个壮汉上前扛起木杆就走,一口气走到北门。商鞅立即赏他“五十金”。看热闹的人纷纷议论:“这位新官说话真算数。”商鞅因此很快提高了威信。不久,商鞅在秦国开始变法。

二、变法的主要内容

1.经济方面:

(1)开阡陌,废井田

作用:维护了新兴地主阶级的利益,提高了他们发展农业的积极性,促进了封建经济发展。

“为田开阡陌封疆”的含义

“开”:重新设置;“阡陌”:纵阡横陌,是井田中间的灌溉渠和道路;“封疆”:是贵族受封井田的界限。

实质:以法律形式承认土地私有,允许土地买卖

(2)重农抑商,奖励耕织

作用:发展了农业生产,增加了国家的财政收入,增强了国家实力

积极:重农主义是农业社会的主导思想,保护了个体小农生产,促进了封建经济发展,为秦统一奠定了物质基础;

怎样评价重农抑商政策?

消极:抑制了商品经济的发展

(1)开阡陌,废井田

(1)开阡陌,废井田

(2)重农抑商,奖励耕织

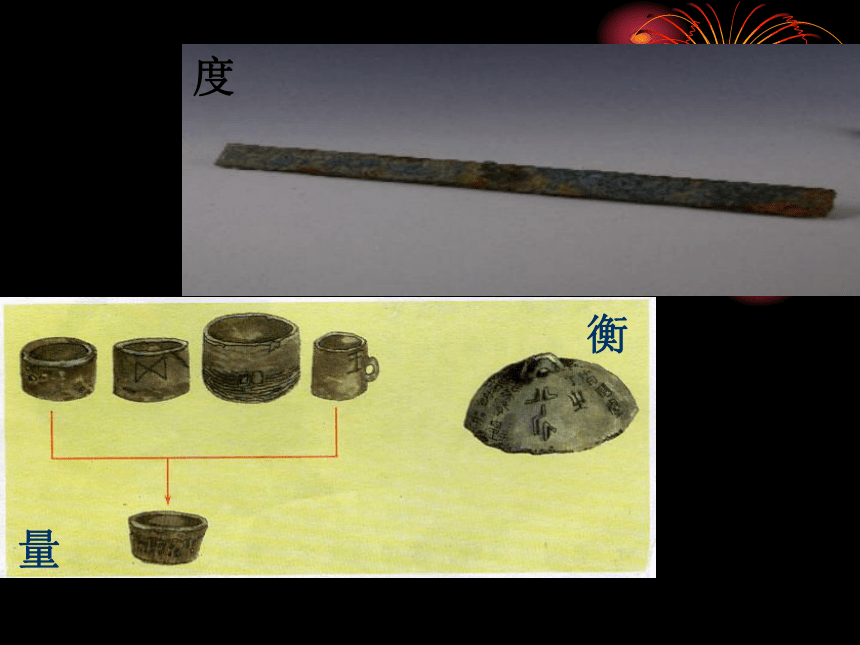

(3)统一度量衡

作用:

便利赋税征收;

有利于经济文化交流;

有利于消除封建割据;

为秦始皇统一度量衡奠定了基础。

度

量

衡

2.军事方面:

措施:奖励军功,实行二十等爵制;严禁私斗

作用:增强了秦国军队战斗力和秦国国力,削弱了奴隶主贵族的势力,为人们争取更高的社会地位提供了途径;加强了中央集权。

结合24页历史纵横中的材料,思考回答:奖励军功,实行二十等爵制这一措施的作用?

商鞅设立了20个等级的军功爵制度,最低一级叫公士,最高一级叫彻侯,各级爵位都有一定的政治经济特权。凡在战争中斩敌首一个,可赏爵一级,田一顷,住宅九亩;要做官的,可做五十石俸禄的官;斩敌首两个可做百石的官,依次类推。按照爵位的高低,可以享受各种政治、经济特权,包括占有耕地、住宅、奴隶、和担任一定的官职等,爵位高的还可以“税邑三百家”,也可以用爵抵罪或赎罪。

3.政治方面:

(1)废除“世卿世禄制”,鼓励贵族建立军功

作用:沉重打击了奴隶主旧贵族,但也招致其怨恨

作用:建立起基层管理体制,为征收赋役创造条件

;保证了兵源,强化了专制统治

(2)建立严密的户籍制度,制定连坐法

(又什伍连坐制)

(1)废除“世卿世禄制”,鼓励贵族建立军功

(3)普遍推行县制,加强中央集权

作用:削弱了奴隶主贵族在地方上的权力,加强了中央集权

(4)根据李悝《法经》,制定秦律

作用:用法律形式把改革的内容固定下来

(2)建立严密的户籍制度,制定连坐法

(又什伍连坐制)

4.文化方面:

影响:压制了人民思想,摧残了文化

燔诗书而明法令

积极(正确性):从当时来看,要更好地执行变法,必须排除复古思想的干扰;要排除复古思想的干扰就必须要排斥儒家;要排斥儒家,“焚烧诗书”是一个非常有效的方法。

消极:压制了人民思想,摧残了文化,造成文化典籍的损失

思考:如何看待商鞅的“燔诗书”

?

目的:排除复古思想干扰,统一人们的思想

内容:烧毁儒家和不符合地主阶级利益的书籍

实质:文化高压政策

加强思想统治

请思考:商鞅的观点正确吗?

你是如何认识这个问题的?

在思想文化领域,商鞅还采取了焚烧诗书的措施。他认为儒家学说于国有害,把礼乐、诗书、修善、孝悌、诚信、仁义、贞廉、非兵和羞战统称为“六虱”,认为这些是耕战政策、富国强兵以及以法治国的大敌,是亡国之俗,应该统统毁灭。

燔诗书

商鞅的焚烧诗书,蔑视文化的做法,造成了对人类精神文明成果的巨大破坏,对中国封建社会政治思想文化都产生了长远而又恶劣的影响。同时,他对忠、孝、敬、让等伦理道德的蔑视,导致了社会风气的败坏,使政权失去了社会道德的支持。

禁止父子、成年兄弟同居一室;

推行一夫一妻小家庭政策

5.风俗习惯方面:

作用:增加了国家财政收入

二、商鞅变法的内容(措施)

目的:富国强兵

1

经济方面(富)

A

废除井田制,以法律形式承认土地私有

B重农抑商,奖励耕织

C

统一度量衡

2

政治方面(强)→加强中央集权

A

废除世卿世禄制,鼓励贵族建立军功

B

建立严密的户籍制度,制定连坐法

C

推行县制

D

根据李悝《法经》,制定秦律

3

军事方面(强)

奖励军功,按军功受爵

4

思想方面→加强中央集权

A燔诗书而明法令

5

社会风俗方面的改革

商鞅变法的措施与作用归纳

措施

作用

经济

为田开阡陌封疆

废除奴隶制经济基础,确立封建经济基础

重农抑商,奖励耕织

保护了个体生产,促进了封建经济发展;违背了社会经济发展的规律,导致民主意识的弱化

统一度量衡

便利赋税征收;为经济活动提供便利

军事

奖励军功,

实行二十等爵制

增强了秦国军队战斗力和秦国国力;但按爵位等级占有田宅和奴隶、公开承认占有奴隶的合法性等,改革不彻底

废除世卿世禄制

打击了奴隶主贵族

严格户籍制度,

实行什伍制度

兵源得到可靠保证

政治

普遍推行县制

建立了专制主义中央集权

建立户籍制,制定连坐法

强化基层管理,加强了专制统治;加重剥削

制定秦律

用法律形式把改革的内容固定下来

文化

燔诗书而明法令

轻视教化,压制人民思想,摧残了文化

习俗

改革社会风尚习俗

改变社会风貌,增加政府财政收入

商鞅为什么结局悲惨?

《战国策·秦策》记载:(公元前338年)孝公死,惠王代后……人说惠王曰:“大臣太重者国危,左右太亲者身危。今秦妇人婴儿皆言商君之法,莫言大王之法,是商君反为主,大王更为臣也。”文中的“人”在客观上代表了当时谁的利益?

关于商鞅死因的另外几种说法:

(1)司马迁:刻薄寡恩,用刑太过(商鞅严)

(2)马克思主义:商鞅变法触犯奴隶主利益,受到报复

(3)新说:是君主集权与贵族分权的斗争,因商鞅权势太重,行事专断,导致与秦惠王矛盾加剧而被杀

判断变法(改革)成败的依据是什么?商鞅变法是成功还是失败?为什么?

不是看改革者个人的命运,而是

看改革的目的是否达到,

看改革内容是否属于历史发展的潮流,

积极成果是否得到维持。

商鞅变法规定,告发奸人可以得到奖赏,不告发的则处以腰斩。旅店不能收留没有官府凭证的人住宿,否则店主连坐。公元前338年,秦孝公去世,曾受到变法打击的贵族诬告商鞅谋反。这些人煽起了秦惠王(即太子驷)的仇恨情绪,唆使他发布了逮捕商鞅的命令。商鞅听到消息,带着手下和老母逃跑。他们一直逃出京城,想找个客栈投宿。客栈的主人不敢收留商鞅,说:“商君定有法律,谁让没有凭证的旅客住宿,谁就要连坐的。”商鞅又逃往魏国避难,但是因为他曾带领秦兵攻打过魏国,所以也被拒之城外。无奈之下,商鞅只得重返商地,最后遭擒,被车裂而死。后人就用“作法自毙”来形容自己立法反而使自己受害的。

作法自毙

三、对商鞅变法的评价

是一次较为彻底的地主阶级的改革运动

2

积极作用:

为秦国的富国强兵和后来统一全国奠定了基础,对秦国以至中国历史的发展都起到了重要作用。

3

局限性

4

消极影响:

商鞅变法的经济措施“允许土地自由买卖”,埋下了土地兼并的祸根,对封建经济的发展产生了消极影响。

轻视教化,鼓吹轻罪重罚;

加重了对人民的剥削与压迫;

未与旧制度、文化、习俗划清界线;

1

性质:

A、从结果看:

商鞅虽死,秦法犹存;

实现富国强兵目标,在激烈的兼并战争中取得优势。

B、从原因看:

适应了历史发展潮流,迎合生产力发展需求

C、从影响看:

政治、经济、后世

思考:为什么说商鞅变法是一场成功的改革运动?

影响变法成败的主要因素有那些?

⒈是否顺应历史潮流是根本;

⒉改革派与保守派的力量对比;

⒊改革的措施、策略、用人等是否得当。

4.是否取得统治者和人民的支持

学习了商鞅变法你获得了哪些认识和启示?

1、改革充满阻力,有时会付出沉重代价,必须坚持不懈,克服阻力;

2、改革也是一场革命,是国家富强、社会进步的重要动力,必须顺应潮流、与时俱进;

(1)措施最全面:涉及政治、经济、军事、司法、文化、习俗等方面;

(2)措施最彻底:废除井田制,废除世卿世禄

(3)历时久:先后两次改革,持续18年

(4)推行力度大:强调法治,以以法律形式废除奴隶主贵族的特权,发展封建经济,富国强兵,建立了封建地主阶级的统治、强调农业在国家中的重要作用。

(5)成效最明显:增强秦国实力,为秦统一奠定了基础

商鞅变法的特点

梭伦改革和商鞅变法都在不同程上剥夺了贵族特权,在此过程中,两者采取的策略有何不同?

公元前6世纪初,雅典城郊有个叫克里埃尼图斯的青年。他出身平民,家庭贫困,不具备担任官职的财产资格。后来,克里埃尼图斯开办手工作坊,生产葡萄酒并销往市场。5年后,他的年总收入达到了280麦斗,跻身于第三等级。

按照梭伦立法,跻身第三等级的可里埃尼图斯能享受什么政治权利?如果生活在秦国,依据商鞅之法,他可以通过途径提高自己的社会政治地位?

比较题

按照梭伦立法,跻身第三等级的可里埃尼图斯能享受什么政治权利?如果生活在秦国,依据商鞅之法,他可以通过途径提高自己的社会政治地位?

担任低级官职;立军功,努力耕织。

梭伦改革和商鞅变法都在不同程上剥夺了贵族特权,在此过程中,两者采取的策略有何不同?

梭伦崇尚中庸,手段温和;

商鞅:不畏权贵,严刑峻法。

小结:商鞅变法

指导思想:法家理论

宗旨:富国强兵

性质:地主阶级的改革

范围:涉及经济、政治、军事、文化和习俗等方面。

练一练

1、对商鞅变法中“奖励军功”的表述不正确的是

A、把官爵和军功结合起来

B、所有贵族不再拥有爵位

C、提高军队战斗力

D、打击了贵族的特权

2、我国最早建立县制是在

A、春秋

B、战国

C、

秦朝

D、汉朝

3、商鞅采取了焚烧诗书的措施,

主要说明

A、儒学无积极意义B、儒学无法抑制暴政

C、儒学行不通

D、儒学不利于思想统治

4、《史记·商君列传》:“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望。”这主要是因为商鞅变法

A.允许工商业者入仕为官

B.准许土地自由买卖

C.承认土地归私人所有

D.规定按军功授爵授田

5、商鞅变法奖励耕战的措施不包括

A.按军功大小授予爵位

B.按军功大小赐给田宅

C.资财雄厚的大商人可以做官

D.生产粮食布帛多的人可以免除徭役

6.商鞅变法措施中,对后世政治体制影响最为深远的是

A.废井田 开阡陌

B.奖励耕织

C.按军功授爵

D.建立县制

7.商鞅变法措施中,对中国封建社会影响最为深远的是

A.废井田 开阡陌

B.奖励耕织

C.按军功授爵

D.建立县制

8.商鞅变法措施中,最能体现中央集权制萌芽的是

A.废井田 开阡陌

B.奖励耕织

C.按军功授爵

D.建立县制

以农求富的经济改革

一、废井田,开阡陌——(制度)

二、重农抑商,奖励耕织——(政策)

探究:为什么要采取重农抑商政策?

1、农业是人们最基本的生活资料

2、国家通过征收稳定的土地税保证财政收入

3、有利于社会的安定,将农民束缚于土地之上

4、工商业会加剧劳动力从土地上的流失造成种种社会问题

5、商品经济不发达,不如经营土地有保障

根源:自然经济的反映,生产力水平低下的产物

令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……有军功者,各以率受上爵。僇力本业,耕织致栗帛多者复其身(免除徭役);事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——《史记.商君列传》

实行什伍连坐法;

奖励军功;

重农抑商;

实行县制;

废除井田制;

统一度量衡。

阅读下列材料,提炼并逐条列出商鞅变法的措施。

第2课 “为秦开帝业”

——商鞅变法

了解商鞅变法的具体措施和内容,

认识其特点。

一.秦国政坛唱主角的新人

1.战国中期政治家,原名公孙鞅,出身于卫国贵族家庭,又称卫鞅,从小好学,热衷于法家学说(是李悝的学生),有强烈的从政愿望。

2.起初,投身魏国丞相公叔痤门下,未受魏惠王重用。

3.公元前361年秦孝公即位,为了富国强兵,下令求贤。商鞅携带李悝《法经》入秦,取得秦孝公信任,被任为左庶长,主持秦国变法长达21年,商鞅的两次变法(前356年和前350年)进行了较为彻底的改革。

4.因变法功勋卓著

,晋爵为大良造,被赐封于商,

故称商鞅或商君

5.孝公死后,因守旧势力的攻击被处以车裂之刑,

其言论主张被后人整理为《商君书》。

新法令刚刚开始推行,就遭到了旧贵族的强烈反对。太子的两个老师鼓动太子反对变法,商鞅就处罚了那两位老师,一个割掉了鼻子,一个在脸上刺了字。这样,大家就不敢反对了。

经过商鞅变法,秦国的经济得到发展,军队战斗力得到加强,成为战国后期最强大的国家。

商鞅变法遭到旧贵族的强烈反对。秦孝公死后,商鞅被诬告谋反,结果被车裂而死。车裂是古代的一种非常残忍的死刑,就是把人的四肢和头分别拴在五辆马车上,让马车向不同的方向奔跑,撕裂人的肢体。

商鞅的人生结局

商鞅变法的背景

1、大背景:社会转型(政治、经济、思想、动力等方面)

2、小背景:

秦国落后

秦孝公决心变法图强

商鞅的主张得到秦孝公支持

商鞅变法会遇到哪些阻力呢?

旧贵族反对

老百姓不信任

舌战群臣

取信于民

南门徙木

商鞅舌战图

秦孝公在朝堂上召开宫廷会议,就是否变法问题进行讨论。以甘龙、杜挚为首的旧贵族认为“圣人不易民而教,知者不变法而治”。商鞅为实行新法,与他们展开了论战。经过对保守派的批判,商鞅宣传了变法的必要性和意义。

取信于民,立志变法

南门徙木

公元前356年,秦国新上任的官员商鞅在咸阳城南门竖起一根木杆,并贴出告示:“谁能把这根木杆扛到北门,赏‘十金’。”告示下聚满了人,大伙直嘀咕:“这是什么难事,赏这么多金?”结果谁也不去扛。商鞅见没人响应,把赏金提高到“五十

金”。人们更加疑惑了,不知这位新官葫芦里卖的什么药。这时候,一个壮汉上前扛起木杆就走,一口气走到北门。商鞅立即赏他“五十金”。看热闹的人纷纷议论:“这位新官说话真算数。”商鞅因此很快提高了威信。不久,商鞅在秦国开始变法。

二、变法的主要内容

1.经济方面:

(1)开阡陌,废井田

作用:维护了新兴地主阶级的利益,提高了他们发展农业的积极性,促进了封建经济发展。

“为田开阡陌封疆”的含义

“开”:重新设置;“阡陌”:纵阡横陌,是井田中间的灌溉渠和道路;“封疆”:是贵族受封井田的界限。

实质:以法律形式承认土地私有,允许土地买卖

(2)重农抑商,奖励耕织

作用:发展了农业生产,增加了国家的财政收入,增强了国家实力

积极:重农主义是农业社会的主导思想,保护了个体小农生产,促进了封建经济发展,为秦统一奠定了物质基础;

怎样评价重农抑商政策?

消极:抑制了商品经济的发展

(1)开阡陌,废井田

(1)开阡陌,废井田

(2)重农抑商,奖励耕织

(3)统一度量衡

作用:

便利赋税征收;

有利于经济文化交流;

有利于消除封建割据;

为秦始皇统一度量衡奠定了基础。

度

量

衡

2.军事方面:

措施:奖励军功,实行二十等爵制;严禁私斗

作用:增强了秦国军队战斗力和秦国国力,削弱了奴隶主贵族的势力,为人们争取更高的社会地位提供了途径;加强了中央集权。

结合24页历史纵横中的材料,思考回答:奖励军功,实行二十等爵制这一措施的作用?

商鞅设立了20个等级的军功爵制度,最低一级叫公士,最高一级叫彻侯,各级爵位都有一定的政治经济特权。凡在战争中斩敌首一个,可赏爵一级,田一顷,住宅九亩;要做官的,可做五十石俸禄的官;斩敌首两个可做百石的官,依次类推。按照爵位的高低,可以享受各种政治、经济特权,包括占有耕地、住宅、奴隶、和担任一定的官职等,爵位高的还可以“税邑三百家”,也可以用爵抵罪或赎罪。

3.政治方面:

(1)废除“世卿世禄制”,鼓励贵族建立军功

作用:沉重打击了奴隶主旧贵族,但也招致其怨恨

作用:建立起基层管理体制,为征收赋役创造条件

;保证了兵源,强化了专制统治

(2)建立严密的户籍制度,制定连坐法

(又什伍连坐制)

(1)废除“世卿世禄制”,鼓励贵族建立军功

(3)普遍推行县制,加强中央集权

作用:削弱了奴隶主贵族在地方上的权力,加强了中央集权

(4)根据李悝《法经》,制定秦律

作用:用法律形式把改革的内容固定下来

(2)建立严密的户籍制度,制定连坐法

(又什伍连坐制)

4.文化方面:

影响:压制了人民思想,摧残了文化

燔诗书而明法令

积极(正确性):从当时来看,要更好地执行变法,必须排除复古思想的干扰;要排除复古思想的干扰就必须要排斥儒家;要排斥儒家,“焚烧诗书”是一个非常有效的方法。

消极:压制了人民思想,摧残了文化,造成文化典籍的损失

思考:如何看待商鞅的“燔诗书”

?

目的:排除复古思想干扰,统一人们的思想

内容:烧毁儒家和不符合地主阶级利益的书籍

实质:文化高压政策

加强思想统治

请思考:商鞅的观点正确吗?

你是如何认识这个问题的?

在思想文化领域,商鞅还采取了焚烧诗书的措施。他认为儒家学说于国有害,把礼乐、诗书、修善、孝悌、诚信、仁义、贞廉、非兵和羞战统称为“六虱”,认为这些是耕战政策、富国强兵以及以法治国的大敌,是亡国之俗,应该统统毁灭。

燔诗书

商鞅的焚烧诗书,蔑视文化的做法,造成了对人类精神文明成果的巨大破坏,对中国封建社会政治思想文化都产生了长远而又恶劣的影响。同时,他对忠、孝、敬、让等伦理道德的蔑视,导致了社会风气的败坏,使政权失去了社会道德的支持。

禁止父子、成年兄弟同居一室;

推行一夫一妻小家庭政策

5.风俗习惯方面:

作用:增加了国家财政收入

二、商鞅变法的内容(措施)

目的:富国强兵

1

经济方面(富)

A

废除井田制,以法律形式承认土地私有

B重农抑商,奖励耕织

C

统一度量衡

2

政治方面(强)→加强中央集权

A

废除世卿世禄制,鼓励贵族建立军功

B

建立严密的户籍制度,制定连坐法

C

推行县制

D

根据李悝《法经》,制定秦律

3

军事方面(强)

奖励军功,按军功受爵

4

思想方面→加强中央集权

A燔诗书而明法令

5

社会风俗方面的改革

商鞅变法的措施与作用归纳

措施

作用

经济

为田开阡陌封疆

废除奴隶制经济基础,确立封建经济基础

重农抑商,奖励耕织

保护了个体生产,促进了封建经济发展;违背了社会经济发展的规律,导致民主意识的弱化

统一度量衡

便利赋税征收;为经济活动提供便利

军事

奖励军功,

实行二十等爵制

增强了秦国军队战斗力和秦国国力;但按爵位等级占有田宅和奴隶、公开承认占有奴隶的合法性等,改革不彻底

废除世卿世禄制

打击了奴隶主贵族

严格户籍制度,

实行什伍制度

兵源得到可靠保证

政治

普遍推行县制

建立了专制主义中央集权

建立户籍制,制定连坐法

强化基层管理,加强了专制统治;加重剥削

制定秦律

用法律形式把改革的内容固定下来

文化

燔诗书而明法令

轻视教化,压制人民思想,摧残了文化

习俗

改革社会风尚习俗

改变社会风貌,增加政府财政收入

商鞅为什么结局悲惨?

《战国策·秦策》记载:(公元前338年)孝公死,惠王代后……人说惠王曰:“大臣太重者国危,左右太亲者身危。今秦妇人婴儿皆言商君之法,莫言大王之法,是商君反为主,大王更为臣也。”文中的“人”在客观上代表了当时谁的利益?

关于商鞅死因的另外几种说法:

(1)司马迁:刻薄寡恩,用刑太过(商鞅严)

(2)马克思主义:商鞅变法触犯奴隶主利益,受到报复

(3)新说:是君主集权与贵族分权的斗争,因商鞅权势太重,行事专断,导致与秦惠王矛盾加剧而被杀

判断变法(改革)成败的依据是什么?商鞅变法是成功还是失败?为什么?

不是看改革者个人的命运,而是

看改革的目的是否达到,

看改革内容是否属于历史发展的潮流,

积极成果是否得到维持。

商鞅变法规定,告发奸人可以得到奖赏,不告发的则处以腰斩。旅店不能收留没有官府凭证的人住宿,否则店主连坐。公元前338年,秦孝公去世,曾受到变法打击的贵族诬告商鞅谋反。这些人煽起了秦惠王(即太子驷)的仇恨情绪,唆使他发布了逮捕商鞅的命令。商鞅听到消息,带着手下和老母逃跑。他们一直逃出京城,想找个客栈投宿。客栈的主人不敢收留商鞅,说:“商君定有法律,谁让没有凭证的旅客住宿,谁就要连坐的。”商鞅又逃往魏国避难,但是因为他曾带领秦兵攻打过魏国,所以也被拒之城外。无奈之下,商鞅只得重返商地,最后遭擒,被车裂而死。后人就用“作法自毙”来形容自己立法反而使自己受害的。

作法自毙

三、对商鞅变法的评价

是一次较为彻底的地主阶级的改革运动

2

积极作用:

为秦国的富国强兵和后来统一全国奠定了基础,对秦国以至中国历史的发展都起到了重要作用。

3

局限性

4

消极影响:

商鞅变法的经济措施“允许土地自由买卖”,埋下了土地兼并的祸根,对封建经济的发展产生了消极影响。

轻视教化,鼓吹轻罪重罚;

加重了对人民的剥削与压迫;

未与旧制度、文化、习俗划清界线;

1

性质:

A、从结果看:

商鞅虽死,秦法犹存;

实现富国强兵目标,在激烈的兼并战争中取得优势。

B、从原因看:

适应了历史发展潮流,迎合生产力发展需求

C、从影响看:

政治、经济、后世

思考:为什么说商鞅变法是一场成功的改革运动?

影响变法成败的主要因素有那些?

⒈是否顺应历史潮流是根本;

⒉改革派与保守派的力量对比;

⒊改革的措施、策略、用人等是否得当。

4.是否取得统治者和人民的支持

学习了商鞅变法你获得了哪些认识和启示?

1、改革充满阻力,有时会付出沉重代价,必须坚持不懈,克服阻力;

2、改革也是一场革命,是国家富强、社会进步的重要动力,必须顺应潮流、与时俱进;

(1)措施最全面:涉及政治、经济、军事、司法、文化、习俗等方面;

(2)措施最彻底:废除井田制,废除世卿世禄

(3)历时久:先后两次改革,持续18年

(4)推行力度大:强调法治,以以法律形式废除奴隶主贵族的特权,发展封建经济,富国强兵,建立了封建地主阶级的统治、强调农业在国家中的重要作用。

(5)成效最明显:增强秦国实力,为秦统一奠定了基础

商鞅变法的特点

梭伦改革和商鞅变法都在不同程上剥夺了贵族特权,在此过程中,两者采取的策略有何不同?

公元前6世纪初,雅典城郊有个叫克里埃尼图斯的青年。他出身平民,家庭贫困,不具备担任官职的财产资格。后来,克里埃尼图斯开办手工作坊,生产葡萄酒并销往市场。5年后,他的年总收入达到了280麦斗,跻身于第三等级。

按照梭伦立法,跻身第三等级的可里埃尼图斯能享受什么政治权利?如果生活在秦国,依据商鞅之法,他可以通过途径提高自己的社会政治地位?

比较题

按照梭伦立法,跻身第三等级的可里埃尼图斯能享受什么政治权利?如果生活在秦国,依据商鞅之法,他可以通过途径提高自己的社会政治地位?

担任低级官职;立军功,努力耕织。

梭伦改革和商鞅变法都在不同程上剥夺了贵族特权,在此过程中,两者采取的策略有何不同?

梭伦崇尚中庸,手段温和;

商鞅:不畏权贵,严刑峻法。

小结:商鞅变法

指导思想:法家理论

宗旨:富国强兵

性质:地主阶级的改革

范围:涉及经济、政治、军事、文化和习俗等方面。

练一练

1、对商鞅变法中“奖励军功”的表述不正确的是

A、把官爵和军功结合起来

B、所有贵族不再拥有爵位

C、提高军队战斗力

D、打击了贵族的特权

2、我国最早建立县制是在

A、春秋

B、战国

C、

秦朝

D、汉朝

3、商鞅采取了焚烧诗书的措施,

主要说明

A、儒学无积极意义B、儒学无法抑制暴政

C、儒学行不通

D、儒学不利于思想统治

4、《史记·商君列传》:“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望。”这主要是因为商鞅变法

A.允许工商业者入仕为官

B.准许土地自由买卖

C.承认土地归私人所有

D.规定按军功授爵授田

5、商鞅变法奖励耕战的措施不包括

A.按军功大小授予爵位

B.按军功大小赐给田宅

C.资财雄厚的大商人可以做官

D.生产粮食布帛多的人可以免除徭役

6.商鞅变法措施中,对后世政治体制影响最为深远的是

A.废井田 开阡陌

B.奖励耕织

C.按军功授爵

D.建立县制

7.商鞅变法措施中,对中国封建社会影响最为深远的是

A.废井田 开阡陌

B.奖励耕织

C.按军功授爵

D.建立县制

8.商鞅变法措施中,最能体现中央集权制萌芽的是

A.废井田 开阡陌

B.奖励耕织

C.按军功授爵

D.建立县制

以农求富的经济改革

一、废井田,开阡陌——(制度)

二、重农抑商,奖励耕织——(政策)

探究:为什么要采取重农抑商政策?

1、农业是人们最基本的生活资料

2、国家通过征收稳定的土地税保证财政收入

3、有利于社会的安定,将农民束缚于土地之上

4、工商业会加剧劳动力从土地上的流失造成种种社会问题

5、商品经济不发达,不如经营土地有保障

根源:自然经济的反映,生产力水平低下的产物

令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……有军功者,各以率受上爵。僇力本业,耕织致栗帛多者复其身(免除徭役);事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——《史记.商君列传》

实行什伍连坐法;

奖励军功;

重农抑商;

实行县制;

废除井田制;

统一度量衡。

阅读下列材料,提炼并逐条列出商鞅变法的措施。

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件