21 古代诗歌五首(登飞来峰和登幽州台歌比较阅读教学)课件(29张PPT)

文档属性

| 名称 | 21 古代诗歌五首(登飞来峰和登幽州台歌比较阅读教学)课件(29张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 4.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-02 09:11:42 | ||

图片预览

文档简介

古代诗歌五首

——《登飞来峰》《登幽州台歌》比较阅读

语文统编版 七年级下

1.运用反复诵读、斟词酌句和结合背景等方法,赏析这两首登高诗。

2.比较这两首登高诗所承载的诗人情志,把握它们的不同之处和共同动因,理解中国古代文人“以天下为己任”的情怀。

1.朗读《登飞来峰》和《登幽州台歌》两首诗歌,疏通词义。

2.自主阅读《望岳》《登鹳雀楼》《登金陵凤凰台》《登岳阳楼》,熟悉内容,了解背景。

一、分享诗句 热身导入

孔子曾经说过:“君子登高必赋。”我国古典诗词中,登高赋诗抒怀是一个传统。古代文人每逢登高,往往会有诗作,比如杜甫登高,就写下了“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的诗句。那么,提到登高,你会想到哪些诗句呢?

苟子说:“吾尝跛(bì 站立时重心偏于某一足上。)而望矣,不如登高之博见也。”刘勰说“登山则情满于山”,登上高处,眼界开阔往往会触动诗人内心的情感。今天,我们来赏读两首“登高诗”,品味两位诗人在登临高处时,抒发了怎样的情怀。

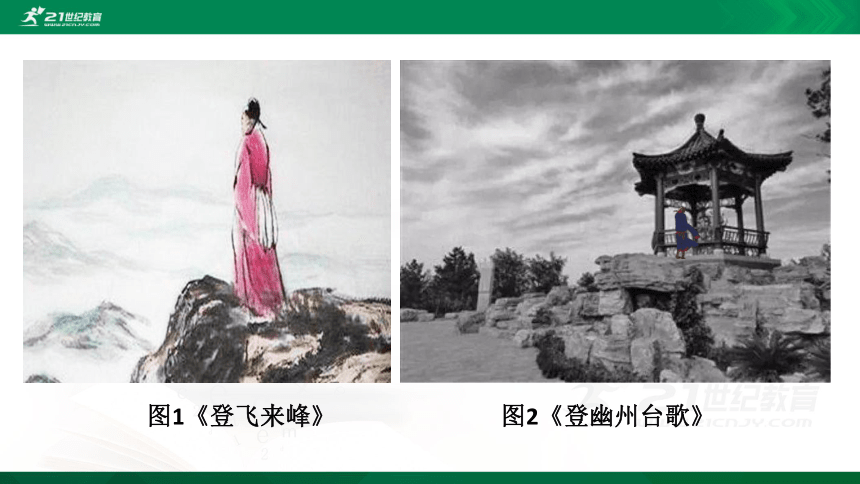

(一)苏轼说:“诗画本一律。”诗是语言的画,画是静默的诗。请大家自由朗读,感受诗人情感,用诗中的词句,为下面的两幅画各配一个“题”,并阐释理由。

二、品析情怀 比较不同

活动一:借助图画,通过诵读和斟词酌句,理解诗歌情感

图1《登飞来峰》 图2《登幽州台歌》

点拨:

——画面中诗人站在山峰之巅,和诗中“自缘身在最高层”一句相符

在画上题写诗文叫作“题”,“题”既可以直接使用诗中的原词原句,也可以进行组合、做些变化。

《登飞来峰》

“不畏浮云”

——画面中诗人眼前有层层浮云翻滚,和诗中“不畏浮云遮望眼”相符合

“身在最高”

“天地悠悠”

——画面中的留白,给人以苍茫浩渺之感,诗句中的“天地悠悠”形容时间久远、空间广阔,和画面体现的情境一致。

“独立怆然”

——画面中的诗人形单影只,在苍茫天地间显得十分渺小、孤单,诗句“独怆然而涕下”最能体现这一情境。

《登幽州台歌》

(二)斟词酌旬,你体会到了诗人怎样的情感?

1.《登飞来峰》

夸张

立足之高,眼界不凡

豪情满怀、昂扬奋进

眼界的开阔和内心的澎湃

朝中奸佞、阻碍前行的困难

不怕任何阻拦勇往直前

自信

2.《登幽州台歌》

贤君良相

悲叹和愤愤不平

悠悠

反复思考、徘徊无定

独

怆然

南朝刘勰说“原夫登高之旨,盖睹物兴情”,读登高诗,首先要关注作者登高所见之物和笔下所抒之情。在为画配题和斟酌词句的过程中,我们对这两个方面都有了更准确的把握,基本理解了王安石的无畏自信和陈子昂的孤悲忧愤。

小结:

《登飞来峰》语调较高,层层扬起,前两句语速稍放缓,以传递出宏阔浩大的气象,为后两句的扬起蓄势;后两句语调要渐高,以传递出诗人情绪的层层推高。

《登幽州台歌》要放缓语速,适当延宕,读出时空浩渺之感和诗人的孤独、悲怆;重读“不见”,以传递诗人的不平之意;在“独”“怆然”“涕下”这几个词上放缓、延长、停顿,语调低沉,以传递诗人复杂的情绪。

(三)诵读这两首诗

同是登高,同样远眺,两位诗人抒发的情感却如此迥异。请你和同桌共同阅读助读材料,试着探寻造成两位诗人不同登高之感的深层原因,并用简洁的语言陈述你们的发现。

活动二:阅读材料,探寻登高之情的原因

庆历二年(1042),21岁的王安石考中进士,随即赴扬州任签判,之后任鄞(yín)县知县,治理一方,政绩显著。

宋仁宗皇祜二年(1050)夏,29岁的王安石做知县任期到,在返回故乡江西的途中,经过飞来峰,登上峰顶,极目远眺,写下《登飞来峰》。

【材料一】《登飞来峰》创作背景

【材料二】《登幽州台歌》创作背景

陈子昂24岁举进士,官至右拾遗。他对国家大略、边防事务颇有远见,但因直言敢谏,仕途不顺,曾蒙冤下狱。

696年,契丹攻陷营州。武攸(yōu)宜率军征讨,陈子昂担任随军参谋。前线兵败,陈子昂一再进谏,请求分兵抗敌,武不听,反把他降为军曹。陈子昂登上幽州台,吟唱出《登幽州台歌》。

王安石之所以“不畏浮云”,是因为他初涉宦海,年少气盛,所以自信无畏,踌躇满志;

陈子昂的“怆然涕下”,不仅是因为无人赏识,贤君难遇,更是眼看国土沦丧敌手,满腔壮志却无法实现的悲愤,是壮志难酬。

同样是登高,对于踌躇满志的王安石来说,眼前盛景开阔了他的胸襟,更激起了他的雄心;而对于壮志难酬的陈子昂而言,这浩远苍茫的景象更加深了他的渺小感、孤悲感。

二人情感的迥异,主要源自个人的遭际不同,作诗的背景相异。

明确:

活动三:补全语句,小结两首诗歌的内容与诗人情感

诵读这两首诗,思考补充下面空格处的内容,为这两首诗做小结。

王安石——,藐浮云滚滚,感前景可期,

陈子昂上幽州台,念——,叹——,壮志难酬。

提示:每空四个字,可以使用诗中的原词原句,还可参考之前解读诗意时所使用的词语。无标准答案,合理即可。

三、深入解读 悟其相似

1.再读背景,结合史书中的评价,关注两位诗人所抒情志的共同动因

都是胸怀大志。

王安石为官为民,造福一方;陈子昂怀抱利器,安定边患。

“慨然有矫世变俗之志”。

——《宋史·王安石传》

“常欲奋身以答国士”,“不可见危而惜身苟容”。

——《陈氏别传》(唐·卢藏用)

史书的记载与评价告诉我们,王安石一生致力变革政法,为国为民’;陈子昂始终奋身不顾,忧国忧民。这二人都有经世济民之心,定国安邦之志。

2.阅读下面史书中对这二人的评价,思考你对二人的“志”有没有新的认识

(二)根据所发现的共同动因,完善之前的“小结”。

王安石——,藐浮云滚滚,感前景可期,

陈子昂上幽州台,念——,叹——,壮志难酬。虽遭际各异,慨叹有别,然——同也。

无固定答案,只要围绕“报国之志”填写即可。

四、拓展提升,举一反三

像这二位诗人一样胸怀壮志,登高抒怀的古代文人还有很多,请根据以下提示,补充诗句,并诵读。

活动四:拓展阅读其他登高诗句,感受其中蕴含的诗人情怀

青年杜甫“会当凌绝顶,一览众山小”

王之涣“欲穷千里目,更上一层楼”

李白“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”

暮年杜甫“戎马关山北,凭轩涕泗流”

这些诗篇,或言壮志,或叹悲愁,看似各不相同、不相关联,‘实则都源自诗人心中的报国之志、为国之心,源自中国古代文人

“修身齐家治国平天下”的追求,源自“以天下为己任”的责任感、使命感。这份责任感、使命感,正像这些文人儒士精神世界的一座高山,他们一路攀登,一生求索,只为达成使命,为天下尽心。使命将达,则饱含憧憬,自信自励;使命难达,虽“怆然涕下”“悲从中来”,却矢志不渝,初心不改。这求索与攀登的过程,不仅构建起中国古代文学的大山,也是华夏文明生生不息的基石。同学们课后再去找一些登高抒怀诗来读一读,品一品,’与诗人对话,体会他们的家国情怀。登高诗也还有其他类别,我们在以后的学习中再慢慢品鉴。

小结:

设想自己就是二位诗人,登高远望,赋诗言志。先后诵读《登幽州台歌》《登飞来峰》,再次感受两首登高诗所传递出的不同情志,体会两位诗人的爱国、报国、想要成就一番事业的志向。

活动五:置身诗境,师生齐背

从《望岳》《登鹳雀楼》《登金陵凤凰台》《登岳阳楼》中任选一首,结合创作背景和诗歌词句,分析诗歌是怎样传递出诗人的情怀和志向的。150字左右。

五、作业

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

——《登飞来峰》《登幽州台歌》比较阅读

语文统编版 七年级下

1.运用反复诵读、斟词酌句和结合背景等方法,赏析这两首登高诗。

2.比较这两首登高诗所承载的诗人情志,把握它们的不同之处和共同动因,理解中国古代文人“以天下为己任”的情怀。

1.朗读《登飞来峰》和《登幽州台歌》两首诗歌,疏通词义。

2.自主阅读《望岳》《登鹳雀楼》《登金陵凤凰台》《登岳阳楼》,熟悉内容,了解背景。

一、分享诗句 热身导入

孔子曾经说过:“君子登高必赋。”我国古典诗词中,登高赋诗抒怀是一个传统。古代文人每逢登高,往往会有诗作,比如杜甫登高,就写下了“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的诗句。那么,提到登高,你会想到哪些诗句呢?

苟子说:“吾尝跛(bì 站立时重心偏于某一足上。)而望矣,不如登高之博见也。”刘勰说“登山则情满于山”,登上高处,眼界开阔往往会触动诗人内心的情感。今天,我们来赏读两首“登高诗”,品味两位诗人在登临高处时,抒发了怎样的情怀。

(一)苏轼说:“诗画本一律。”诗是语言的画,画是静默的诗。请大家自由朗读,感受诗人情感,用诗中的词句,为下面的两幅画各配一个“题”,并阐释理由。

二、品析情怀 比较不同

活动一:借助图画,通过诵读和斟词酌句,理解诗歌情感

图1《登飞来峰》 图2《登幽州台歌》

点拨:

——画面中诗人站在山峰之巅,和诗中“自缘身在最高层”一句相符

在画上题写诗文叫作“题”,“题”既可以直接使用诗中的原词原句,也可以进行组合、做些变化。

《登飞来峰》

“不畏浮云”

——画面中诗人眼前有层层浮云翻滚,和诗中“不畏浮云遮望眼”相符合

“身在最高”

“天地悠悠”

——画面中的留白,给人以苍茫浩渺之感,诗句中的“天地悠悠”形容时间久远、空间广阔,和画面体现的情境一致。

“独立怆然”

——画面中的诗人形单影只,在苍茫天地间显得十分渺小、孤单,诗句“独怆然而涕下”最能体现这一情境。

《登幽州台歌》

(二)斟词酌旬,你体会到了诗人怎样的情感?

1.《登飞来峰》

夸张

立足之高,眼界不凡

豪情满怀、昂扬奋进

眼界的开阔和内心的澎湃

朝中奸佞、阻碍前行的困难

不怕任何阻拦勇往直前

自信

2.《登幽州台歌》

贤君良相

悲叹和愤愤不平

悠悠

反复思考、徘徊无定

独

怆然

南朝刘勰说“原夫登高之旨,盖睹物兴情”,读登高诗,首先要关注作者登高所见之物和笔下所抒之情。在为画配题和斟酌词句的过程中,我们对这两个方面都有了更准确的把握,基本理解了王安石的无畏自信和陈子昂的孤悲忧愤。

小结:

《登飞来峰》语调较高,层层扬起,前两句语速稍放缓,以传递出宏阔浩大的气象,为后两句的扬起蓄势;后两句语调要渐高,以传递出诗人情绪的层层推高。

《登幽州台歌》要放缓语速,适当延宕,读出时空浩渺之感和诗人的孤独、悲怆;重读“不见”,以传递诗人的不平之意;在“独”“怆然”“涕下”这几个词上放缓、延长、停顿,语调低沉,以传递诗人复杂的情绪。

(三)诵读这两首诗

同是登高,同样远眺,两位诗人抒发的情感却如此迥异。请你和同桌共同阅读助读材料,试着探寻造成两位诗人不同登高之感的深层原因,并用简洁的语言陈述你们的发现。

活动二:阅读材料,探寻登高之情的原因

庆历二年(1042),21岁的王安石考中进士,随即赴扬州任签判,之后任鄞(yín)县知县,治理一方,政绩显著。

宋仁宗皇祜二年(1050)夏,29岁的王安石做知县任期到,在返回故乡江西的途中,经过飞来峰,登上峰顶,极目远眺,写下《登飞来峰》。

【材料一】《登飞来峰》创作背景

【材料二】《登幽州台歌》创作背景

陈子昂24岁举进士,官至右拾遗。他对国家大略、边防事务颇有远见,但因直言敢谏,仕途不顺,曾蒙冤下狱。

696年,契丹攻陷营州。武攸(yōu)宜率军征讨,陈子昂担任随军参谋。前线兵败,陈子昂一再进谏,请求分兵抗敌,武不听,反把他降为军曹。陈子昂登上幽州台,吟唱出《登幽州台歌》。

王安石之所以“不畏浮云”,是因为他初涉宦海,年少气盛,所以自信无畏,踌躇满志;

陈子昂的“怆然涕下”,不仅是因为无人赏识,贤君难遇,更是眼看国土沦丧敌手,满腔壮志却无法实现的悲愤,是壮志难酬。

同样是登高,对于踌躇满志的王安石来说,眼前盛景开阔了他的胸襟,更激起了他的雄心;而对于壮志难酬的陈子昂而言,这浩远苍茫的景象更加深了他的渺小感、孤悲感。

二人情感的迥异,主要源自个人的遭际不同,作诗的背景相异。

明确:

活动三:补全语句,小结两首诗歌的内容与诗人情感

诵读这两首诗,思考补充下面空格处的内容,为这两首诗做小结。

王安石——,藐浮云滚滚,感前景可期,

陈子昂上幽州台,念——,叹——,壮志难酬。

提示:每空四个字,可以使用诗中的原词原句,还可参考之前解读诗意时所使用的词语。无标准答案,合理即可。

三、深入解读 悟其相似

1.再读背景,结合史书中的评价,关注两位诗人所抒情志的共同动因

都是胸怀大志。

王安石为官为民,造福一方;陈子昂怀抱利器,安定边患。

“慨然有矫世变俗之志”。

——《宋史·王安石传》

“常欲奋身以答国士”,“不可见危而惜身苟容”。

——《陈氏别传》(唐·卢藏用)

史书的记载与评价告诉我们,王安石一生致力变革政法,为国为民’;陈子昂始终奋身不顾,忧国忧民。这二人都有经世济民之心,定国安邦之志。

2.阅读下面史书中对这二人的评价,思考你对二人的“志”有没有新的认识

(二)根据所发现的共同动因,完善之前的“小结”。

王安石——,藐浮云滚滚,感前景可期,

陈子昂上幽州台,念——,叹——,壮志难酬。虽遭际各异,慨叹有别,然——同也。

无固定答案,只要围绕“报国之志”填写即可。

四、拓展提升,举一反三

像这二位诗人一样胸怀壮志,登高抒怀的古代文人还有很多,请根据以下提示,补充诗句,并诵读。

活动四:拓展阅读其他登高诗句,感受其中蕴含的诗人情怀

青年杜甫“会当凌绝顶,一览众山小”

王之涣“欲穷千里目,更上一层楼”

李白“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”

暮年杜甫“戎马关山北,凭轩涕泗流”

这些诗篇,或言壮志,或叹悲愁,看似各不相同、不相关联,‘实则都源自诗人心中的报国之志、为国之心,源自中国古代文人

“修身齐家治国平天下”的追求,源自“以天下为己任”的责任感、使命感。这份责任感、使命感,正像这些文人儒士精神世界的一座高山,他们一路攀登,一生求索,只为达成使命,为天下尽心。使命将达,则饱含憧憬,自信自励;使命难达,虽“怆然涕下”“悲从中来”,却矢志不渝,初心不改。这求索与攀登的过程,不仅构建起中国古代文学的大山,也是华夏文明生生不息的基石。同学们课后再去找一些登高抒怀诗来读一读,品一品,’与诗人对话,体会他们的家国情怀。登高诗也还有其他类别,我们在以后的学习中再慢慢品鉴。

小结:

设想自己就是二位诗人,登高远望,赋诗言志。先后诵读《登幽州台歌》《登飞来峰》,再次感受两首登高诗所传递出的不同情志,体会两位诗人的爱国、报国、想要成就一番事业的志向。

活动五:置身诗境,师生齐背

从《望岳》《登鹳雀楼》《登金陵凤凰台》《登岳阳楼》中任选一首,结合创作背景和诗歌词句,分析诗歌是怎样传递出诗人的情怀和志向的。150字左右。

五、作业

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读