第6课北宋的政治 导学案(含答案)

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

同步学案

第6课《北宋的政治》

【知识与能力】

知道北宋的建立,掌握其建立者、建立时间和都城;识记宋太祖强化中央集权的措施;了解宋朝重文轻武的特点,理解宋初统治者采取重文轻武政策的原因;了解王安石变法的基本史实。

【过程与方法】

通过对赵匡胤实施集权的原因和具体的措施的分析培养学生总结归纳抓住重点的学习能力。

【情感态度与价值观】

认识到赵匡胤的举措带来的问题—他的集权措施有失偏颇,导致宋朝的积贫积弱从而得出我们做任何事情都要辩证地、长远地看问题的结论:认识到在封建时代,君主的权力是在不断加强的,任何封建统治者都跳不出这个历史的铁律。

【重点难点】

教学重点:赵匡胤改革的措施:重文轻武政策的后果。

教学难点:赵匡胤集权措施的影响。

“黄袍加身”“杯酒释兵权”的典故,都与赵匡胤有关。他建立北宋后,在政治、军事和经济等方面采取了一系列措施,加强中央集权统治。北宋的政治有什么突出的特点?宋初的皇帝为什么要采取重文轻武的政策?

知识点一:宋太祖强化中央集权

1.建立:960年,后周大将 赵匡胤 (宋太祖)在陈桥驿发动兵变,以 开封 为都城,建立政权,史称 北宋 。

2.统一:宋太祖和他的后继者,依照 先南后北 的统一方针,陆续消灭了南方割据政权,结束了 中原和南方 的分裂割据局面。

3.措施

(1)军事上:解除 禁军 将领的兵权,控制了军队;控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而 无发兵 之权;还经常 调换军队 将领,定期换防。

(2)政治上:①在中央,采取 分化事权 的办法,削弱相权。设置相当于副宰相的若干人,与宰相共同议政;设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权。②在地方,派 文臣 担任各地州县的长官,并频繁调动,三年一轮换;在各州府设置 通判 ,以分知州的权力。(3)财政上:取消节度使收税的权力,设置 转运使 ,把地方财赋收归中央。

4.影响:宋朝把 中央集权 强化到前所未有的程度, 皇权 大大加强。

知识点二:重文轻武的政策

1.目的:为防止唐末以来 武将 专横跋扈的弊端重现。

2.措施

(1)重视文官:宋太祖重用 文官 掌握军政大权,宋太宗继续采取 抑制武将 、提升文官地位的政策, 文臣统兵 的格局逐渐形成,文官担任中央和地方的要职,甚至 主持军务 ,武将受到多方面的牵制。

(2)注重发展文教事业,改革和发展 科举制 。在全国范围内营造了浓厚的 读书风气 ,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝 科技发达、文化昌盛、人才辈出 的文治局面。

3.作用:宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期 尚武轻文 的风气,杜绝了武将跋扈和 兵变政移 的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

知识点三:王安石变法

1.背景:北宋的 政治风气 因循保守, 行政效率 低下。在边疆战事中,北宋 屡战屡败 ,每年被迫送出大量钱物。由于 官僚机构和军队 的不断膨胀,到北宋中期, 政府官俸和军费开支浩大,财政入不敷出。与此同时, 土地兼并 剧烈,农民起义此起彼伏。

2.变法时间、人物及目的: 1069 年,宋神宗任用 王安石 主持变法。王安石变法涉及 经济、军事和教育 领域。他们希望通过变法,摆脱统治危机,实现 富国强兵 。

3.变法内容:

领域 措施 内容 目的

经济 募投法 征收投钱,用来雇人到官府服役:原先不服限制官僚等也要交纳役钱 限制官僚等的特权,增加政府收入

方田均

税法 核实土地,?按土地的多少、好坏平均征税 使官僚和大地主不能隐瞒土地、逃避賦税,增加国家赋税收入

农田水利法 鼓励垦?荒和兴修水利 促进农业发展

军事 保甲法 把农村人户编制起来,有两个以上成年野的人户,出一人为保丁,保丁平时种田,农闲练兵 加强对人民的控制,稳定统治秩序,增强国家的军事力量

4.变法结果:变法 收到一些成效 。政府的财政收入有所增加,各地兴修水利工程10000多处。

5.变法失败:

(1)失败标志:司马光任宰相,新法被相继废除。

(2)失败原因:①变法触犯了 大官僚、大地主 的利益遭强烈反对(主要原因);②指导思想上偏重于理财,且新法实行过于急进。宋神在变法的后期动摇及其死后司马光任宰相,新法几乎全部废除。

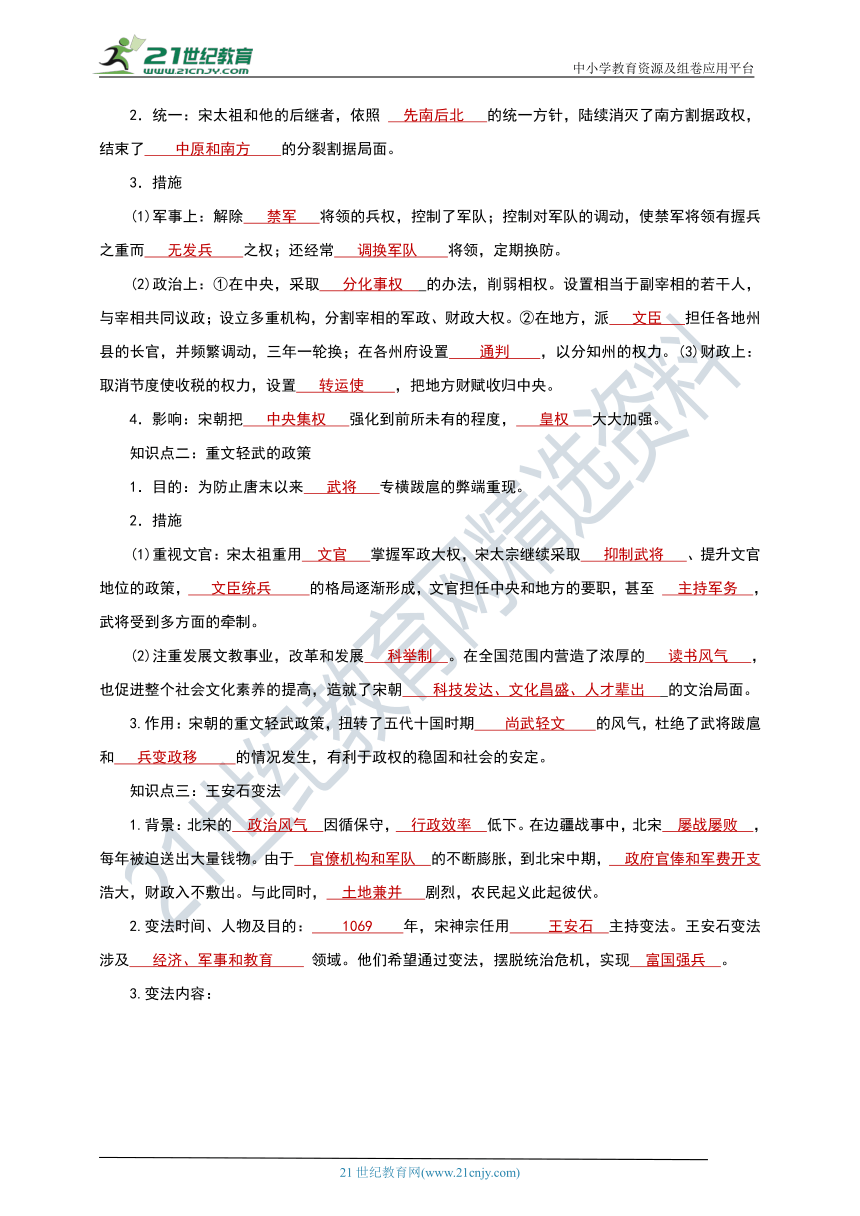

【合作探究】1

从这两幅地图中,可以看出北宋的统一有什么特点?

【答案】

北宋并没有实现全国的统一,出现多个政权并立的局面。

【合作探究】2

宋朝建立时,五代十国的分裂局面已出现统一的趋势。那么宋太祖采取什么方法实现统一的?有何意义?

【答案】

①方针:"先南后北"。

②意义:结束了中原和南方的分裂割据局面,实现局部统一。

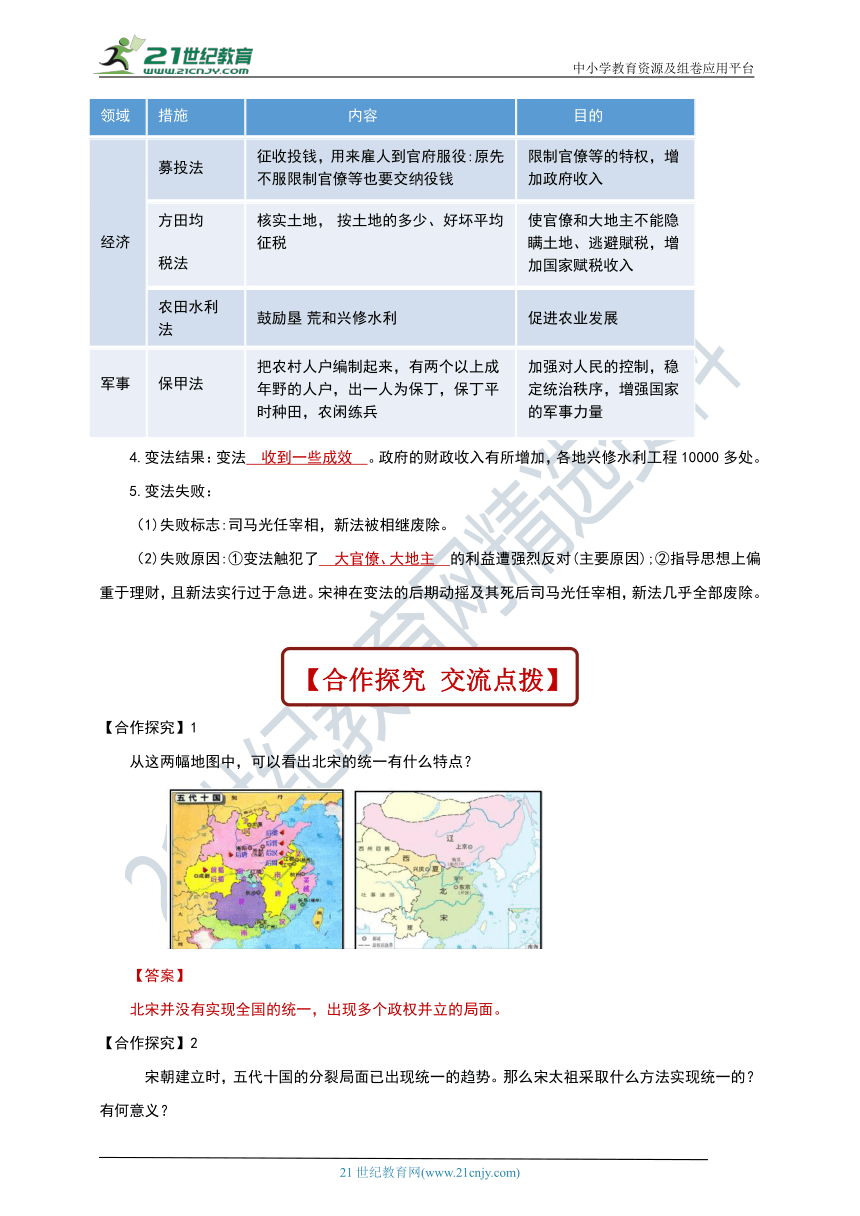

【合作探究】3

列举北宋加强中央集权的措施,分析归纳这些措施带来的影响。

【答案】

【合作探究】4

结合五代国的历史,说说在宋代,节度使的权力发生了哪些变化?

【答案】

【合作探究】5

国家在实施大政方针时应该遵循怎样的原则?

【答案】

原则:①政策的倾向一定不能走极端;②要综合、全盘考战略问题;③要结合国情,实事求是地、合理地实施各种政策,现阶段的改革开放就是成功的范例;④文武之道,一张一弛,在现代民族国家林立、帝国主义国家亡我之心不死的时代,适度的强军政策是绝对需要的。

【合作探究】6

比较商鞅变法和王安石变法的异同点,并谈谈你对改革的认识。

【答案】

(1)相同点:①直接目的都是为了富国强;②变法都得到王权的支持;③个人命运基本相同;④变法内容触动了旧勢力的利益,到他们的激烈反对;⑤变法都对生产关系调整。

(2)不同点:①不同:商鞅变法发生在新旧交替的社会大变革时期:王安石变法则发生在北宋中期统治危机四伏时。根本目的不同,商鞅变法要从根本上除旧制度,建立新制度;王安石变法则是为了挽救北宋统治危机,部分调整生产关系。③性质不同:商鞅变法是一场封建化的运动;王安石变法则是对封建社会内部矛盾进行局部调整的改革。④结局不同:前者成功;后者失败。

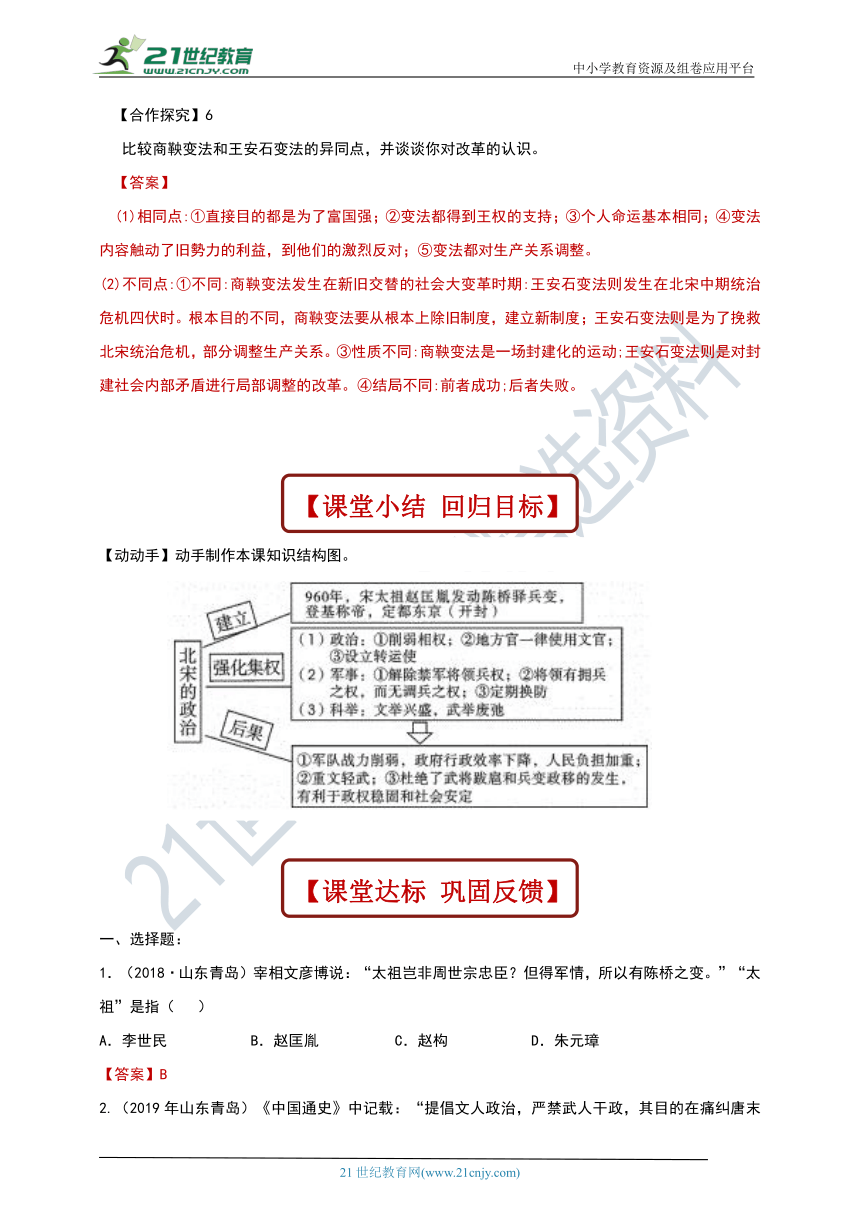

【动动手】动手制作本课知识结构图。

一、选择题:

1.(2018·山东青岛)宰相文彦博说:“太祖岂非周世宗忠臣?但得军情,所以有陈桥之变。”“太祖”是指( )

A.李世民 B.赵匡胤 C.赵构 D.朱元璋

【答案】B

2.(2019年山东青岛)《中国通史》中记载:“提倡文人政治,严禁武人干政,其目的在痛纠唐末五代武人乱国的弊病。”该材料反映出宋朝的政治特点是( )

A.藩镇割据 B.宦官专权 C.武将专权 D.重文轻武

【答案】D

3.(2019年山东菏泽)宋太祖曾说:“朕选儒臣干事者百余人,分治大藩(节度使辖区),即使他们都贪浊,也不及武臣一人为害之大。”下列措施中最符合这一治国理念的是( )

A.派文臣担任地方知州 B.在边境重地设立藩镇节度使

C.分化相权,强化君权 D.将地方精锐选入禁军,以强干弱枝

【答案】A

4.“自陈桥兵变,黄袍加体,即位以来,称为真龙天子。”文中的“真龙天子”指的是( )

A. 宋高祖赵构 B. 宋太祖赵匡胤 C. 宋真宗赵构 D. 宋真宗赵匡胤

【答案】B

5. 北宋初年,宋太祖加强中央集权主要是吸取了哪一历史现象的教训( )

A. 陈桥驿兵变 B. 唐朝后期藩镇割据 C. 唐末农民战争 D. 五代政权的频繁更替

【答案】B

6.朱熹说:“本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了。”这段话说明( )

A. 中央集权得到进一步加强 B. 地方政府进一步收回财权

C. 政治和儒家思想紧密结合 D. 藩镇割据成为严重的社会问题

【答案】A

7. 宋太祖为防止宰相权力过大,采取_____的办法,削弱相权( )

A. 分化事权 B. 减少数量 C. 限制自由 D. 使用亲信

【答案】A

8. 宋太祖设置通判的主要目的是( )

A. 分解宰相权力 B. 把地方财赋收归中央 C. 分散知州权力 D. 防止武将专横跋扈

【答案】C

9. 宋朝武将受到多方面的牵制,而文臣担任中央和地方要职,体现了宋朝的政策是( )

A. 休养生息政策 B. 重文轻武政策 C. 重武轻文政策 D. 对外开放政策

【答案】B

10. “无言烽火燃,五十年,陈桥驿站披旗冕。披旗冕,定江山,杯酒之间销兵权。”所描述的古代帝王是( )

A. 隋炀帝 B. 唐太宗 C. 宋太祖 D. 元世祖

【答案】C

11. 在宗法观念盛行的封建社会,姓氏也有贵贱之分。“赵”姓并不是中国最大的姓氏?但在《百家姓》中却排序第一,由此可推断出该作品可能出现在( )

A. 西周 B. 汉 C. 唐朝 D. 北宋

【答案】D

12. 以下不属于宋太祖加强专制主义中央集权的措施是( )

A. 派文官担任地方长官 B. 各州府设通判 C. 削弱相权 D. 镇压黄巢起义

【答案】D

13. 宋代实行重文轻武的政策,其积极作用表现在( )

①防止和杜绝了唐末五代以来武将跋扈和兵移政变局面的出现

②加强了中央集权,有利于社会稳定

③促进了整个社会文化素养的提高,有利于科技文化事业的发展

④使军队战斗力减弱,官吏冗多,出现财政危机

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①②③④

【答案】A

14. 北宋建立后,统治者采取了重文轻武的治国方略。下列有关这一方略的表述中,不正确的一项是( )

A. 目的是防止唐末以来武将专横践扈弊端的重现

B. 造成轻视军事建设的后果

C. 主要特点是抑制武将,提升文官地位

D. 促进整个社会文化素养的提高

【答案】B

15.唐宋元明清,是大家都熟悉的朝代,但是在这种说法中也淹没了一些其他的历史朝代,比如和宋朝并立的辽和西夏。那么在唐朝和宋朝之间也有一段很长的历史时期,这一段时期是( )

A. 南北朝时期 B. 三国时期 C. 春秋战国 D. 五代十国

【答案】D

二、史料分析题

16.阅读材料,回答问题

材料一 做人莫做军,做铁莫做针。

材料二 富家不用买良田,书中自有千钟粟。安居不用架高堂,书中自有黄金屋。出门莫恨无人随,书中车马多如簇。娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。

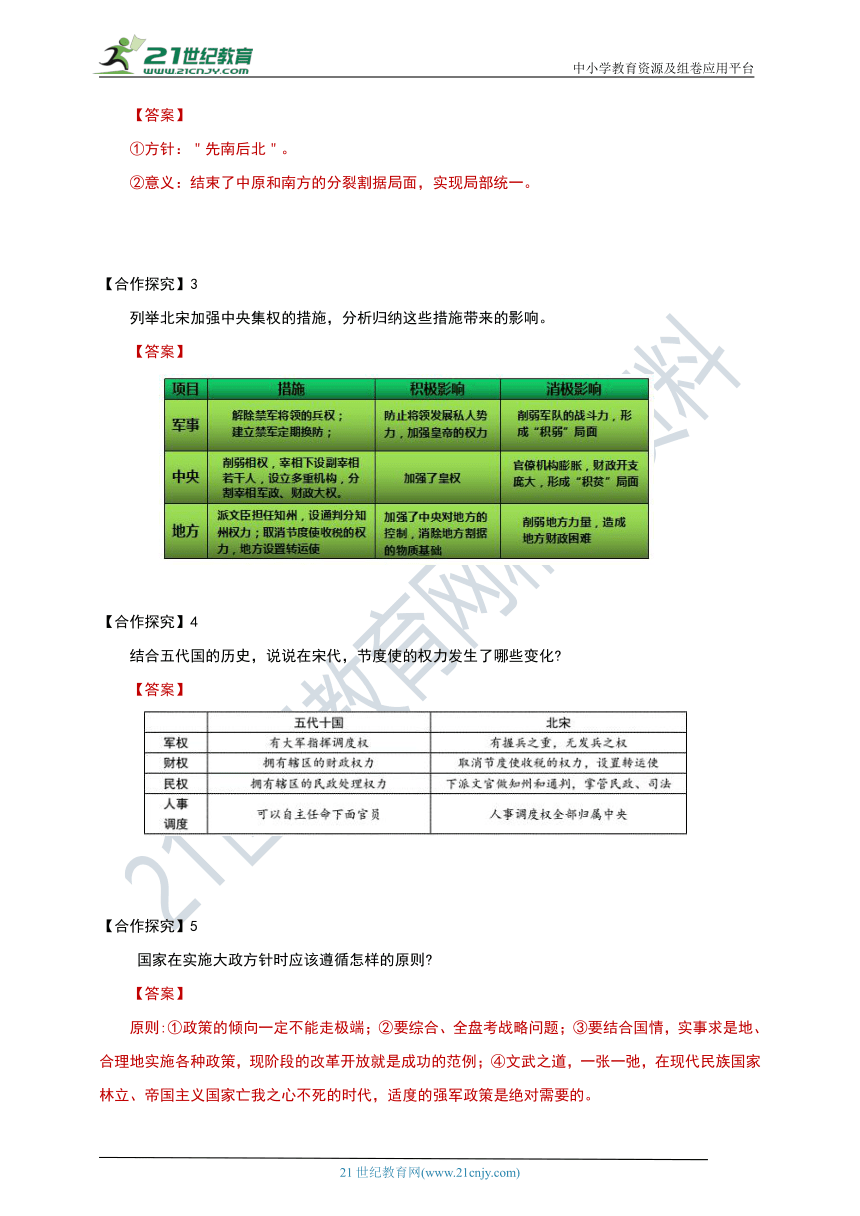

材料三 如下图。

(1)材料一、材料二反映了宋朝统治者实行的什么政策?

【答案】(1)重文轻武政策。

【解析】(1)依据材料信息:“做人莫做军、书中自有颜如玉。男儿若遂平生志,六经勤向窗前读”可知,宋朝统治者实行重文轻武政策;

(2)宋朝统治者实行这一政策的目的是什么?有何影响?

【答案】(2)目的:为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。影响:宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳定和社会的安定。

【解析】(2)第一问依据所学可知,宋朝统治者为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现;第二问依据所学可知,宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳定和社会的安定。

(3)材料三中宋朝科举考试的人数大大增加,其原因是什么?产生了什么作用?

【答案】(3)宋朝注重发展文教事业、改革和发展了科举制。作用:科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

【解析】(3)第一问依据所学可知,宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制;第二问依据所学可知,科举制的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进了整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同步学案

第6课《北宋的政治》

【知识与能力】

知道北宋的建立,掌握其建立者、建立时间和都城;识记宋太祖强化中央集权的措施;了解宋朝重文轻武的特点,理解宋初统治者采取重文轻武政策的原因;了解王安石变法的基本史实。

【过程与方法】

通过对赵匡胤实施集权的原因和具体的措施的分析培养学生总结归纳抓住重点的学习能力。

【情感态度与价值观】

认识到赵匡胤的举措带来的问题—他的集权措施有失偏颇,导致宋朝的积贫积弱从而得出我们做任何事情都要辩证地、长远地看问题的结论:认识到在封建时代,君主的权力是在不断加强的,任何封建统治者都跳不出这个历史的铁律。

【重点难点】

教学重点:赵匡胤改革的措施:重文轻武政策的后果。

教学难点:赵匡胤集权措施的影响。

“黄袍加身”“杯酒释兵权”的典故,都与赵匡胤有关。他建立北宋后,在政治、军事和经济等方面采取了一系列措施,加强中央集权统治。北宋的政治有什么突出的特点?宋初的皇帝为什么要采取重文轻武的政策?

知识点一:宋太祖强化中央集权

1.建立:960年,后周大将 赵匡胤 (宋太祖)在陈桥驿发动兵变,以 开封 为都城,建立政权,史称 北宋 。

2.统一:宋太祖和他的后继者,依照 先南后北 的统一方针,陆续消灭了南方割据政权,结束了 中原和南方 的分裂割据局面。

3.措施

(1)军事上:解除 禁军 将领的兵权,控制了军队;控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而 无发兵 之权;还经常 调换军队 将领,定期换防。

(2)政治上:①在中央,采取 分化事权 的办法,削弱相权。设置相当于副宰相的若干人,与宰相共同议政;设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权。②在地方,派 文臣 担任各地州县的长官,并频繁调动,三年一轮换;在各州府设置 通判 ,以分知州的权力。(3)财政上:取消节度使收税的权力,设置 转运使 ,把地方财赋收归中央。

4.影响:宋朝把 中央集权 强化到前所未有的程度, 皇权 大大加强。

知识点二:重文轻武的政策

1.目的:为防止唐末以来 武将 专横跋扈的弊端重现。

2.措施

(1)重视文官:宋太祖重用 文官 掌握军政大权,宋太宗继续采取 抑制武将 、提升文官地位的政策, 文臣统兵 的格局逐渐形成,文官担任中央和地方的要职,甚至 主持军务 ,武将受到多方面的牵制。

(2)注重发展文教事业,改革和发展 科举制 。在全国范围内营造了浓厚的 读书风气 ,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝 科技发达、文化昌盛、人才辈出 的文治局面。

3.作用:宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期 尚武轻文 的风气,杜绝了武将跋扈和 兵变政移 的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

知识点三:王安石变法

1.背景:北宋的 政治风气 因循保守, 行政效率 低下。在边疆战事中,北宋 屡战屡败 ,每年被迫送出大量钱物。由于 官僚机构和军队 的不断膨胀,到北宋中期, 政府官俸和军费开支浩大,财政入不敷出。与此同时, 土地兼并 剧烈,农民起义此起彼伏。

2.变法时间、人物及目的: 1069 年,宋神宗任用 王安石 主持变法。王安石变法涉及 经济、军事和教育 领域。他们希望通过变法,摆脱统治危机,实现 富国强兵 。

3.变法内容:

领域 措施 内容 目的

经济 募投法 征收投钱,用来雇人到官府服役:原先不服限制官僚等也要交纳役钱 限制官僚等的特权,增加政府收入

方田均

税法 核实土地,?按土地的多少、好坏平均征税 使官僚和大地主不能隐瞒土地、逃避賦税,增加国家赋税收入

农田水利法 鼓励垦?荒和兴修水利 促进农业发展

军事 保甲法 把农村人户编制起来,有两个以上成年野的人户,出一人为保丁,保丁平时种田,农闲练兵 加强对人民的控制,稳定统治秩序,增强国家的军事力量

4.变法结果:变法 收到一些成效 。政府的财政收入有所增加,各地兴修水利工程10000多处。

5.变法失败:

(1)失败标志:司马光任宰相,新法被相继废除。

(2)失败原因:①变法触犯了 大官僚、大地主 的利益遭强烈反对(主要原因);②指导思想上偏重于理财,且新法实行过于急进。宋神在变法的后期动摇及其死后司马光任宰相,新法几乎全部废除。

【合作探究】1

从这两幅地图中,可以看出北宋的统一有什么特点?

【答案】

北宋并没有实现全国的统一,出现多个政权并立的局面。

【合作探究】2

宋朝建立时,五代十国的分裂局面已出现统一的趋势。那么宋太祖采取什么方法实现统一的?有何意义?

【答案】

①方针:"先南后北"。

②意义:结束了中原和南方的分裂割据局面,实现局部统一。

【合作探究】3

列举北宋加强中央集权的措施,分析归纳这些措施带来的影响。

【答案】

【合作探究】4

结合五代国的历史,说说在宋代,节度使的权力发生了哪些变化?

【答案】

【合作探究】5

国家在实施大政方针时应该遵循怎样的原则?

【答案】

原则:①政策的倾向一定不能走极端;②要综合、全盘考战略问题;③要结合国情,实事求是地、合理地实施各种政策,现阶段的改革开放就是成功的范例;④文武之道,一张一弛,在现代民族国家林立、帝国主义国家亡我之心不死的时代,适度的强军政策是绝对需要的。

【合作探究】6

比较商鞅变法和王安石变法的异同点,并谈谈你对改革的认识。

【答案】

(1)相同点:①直接目的都是为了富国强;②变法都得到王权的支持;③个人命运基本相同;④变法内容触动了旧勢力的利益,到他们的激烈反对;⑤变法都对生产关系调整。

(2)不同点:①不同:商鞅变法发生在新旧交替的社会大变革时期:王安石变法则发生在北宋中期统治危机四伏时。根本目的不同,商鞅变法要从根本上除旧制度,建立新制度;王安石变法则是为了挽救北宋统治危机,部分调整生产关系。③性质不同:商鞅变法是一场封建化的运动;王安石变法则是对封建社会内部矛盾进行局部调整的改革。④结局不同:前者成功;后者失败。

【动动手】动手制作本课知识结构图。

一、选择题:

1.(2018·山东青岛)宰相文彦博说:“太祖岂非周世宗忠臣?但得军情,所以有陈桥之变。”“太祖”是指( )

A.李世民 B.赵匡胤 C.赵构 D.朱元璋

【答案】B

2.(2019年山东青岛)《中国通史》中记载:“提倡文人政治,严禁武人干政,其目的在痛纠唐末五代武人乱国的弊病。”该材料反映出宋朝的政治特点是( )

A.藩镇割据 B.宦官专权 C.武将专权 D.重文轻武

【答案】D

3.(2019年山东菏泽)宋太祖曾说:“朕选儒臣干事者百余人,分治大藩(节度使辖区),即使他们都贪浊,也不及武臣一人为害之大。”下列措施中最符合这一治国理念的是( )

A.派文臣担任地方知州 B.在边境重地设立藩镇节度使

C.分化相权,强化君权 D.将地方精锐选入禁军,以强干弱枝

【答案】A

4.“自陈桥兵变,黄袍加体,即位以来,称为真龙天子。”文中的“真龙天子”指的是( )

A. 宋高祖赵构 B. 宋太祖赵匡胤 C. 宋真宗赵构 D. 宋真宗赵匡胤

【答案】B

5. 北宋初年,宋太祖加强中央集权主要是吸取了哪一历史现象的教训( )

A. 陈桥驿兵变 B. 唐朝后期藩镇割据 C. 唐末农民战争 D. 五代政权的频繁更替

【答案】B

6.朱熹说:“本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了。”这段话说明( )

A. 中央集权得到进一步加强 B. 地方政府进一步收回财权

C. 政治和儒家思想紧密结合 D. 藩镇割据成为严重的社会问题

【答案】A

7. 宋太祖为防止宰相权力过大,采取_____的办法,削弱相权( )

A. 分化事权 B. 减少数量 C. 限制自由 D. 使用亲信

【答案】A

8. 宋太祖设置通判的主要目的是( )

A. 分解宰相权力 B. 把地方财赋收归中央 C. 分散知州权力 D. 防止武将专横跋扈

【答案】C

9. 宋朝武将受到多方面的牵制,而文臣担任中央和地方要职,体现了宋朝的政策是( )

A. 休养生息政策 B. 重文轻武政策 C. 重武轻文政策 D. 对外开放政策

【答案】B

10. “无言烽火燃,五十年,陈桥驿站披旗冕。披旗冕,定江山,杯酒之间销兵权。”所描述的古代帝王是( )

A. 隋炀帝 B. 唐太宗 C. 宋太祖 D. 元世祖

【答案】C

11. 在宗法观念盛行的封建社会,姓氏也有贵贱之分。“赵”姓并不是中国最大的姓氏?但在《百家姓》中却排序第一,由此可推断出该作品可能出现在( )

A. 西周 B. 汉 C. 唐朝 D. 北宋

【答案】D

12. 以下不属于宋太祖加强专制主义中央集权的措施是( )

A. 派文官担任地方长官 B. 各州府设通判 C. 削弱相权 D. 镇压黄巢起义

【答案】D

13. 宋代实行重文轻武的政策,其积极作用表现在( )

①防止和杜绝了唐末五代以来武将跋扈和兵移政变局面的出现

②加强了中央集权,有利于社会稳定

③促进了整个社会文化素养的提高,有利于科技文化事业的发展

④使军队战斗力减弱,官吏冗多,出现财政危机

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①②③④

【答案】A

14. 北宋建立后,统治者采取了重文轻武的治国方略。下列有关这一方略的表述中,不正确的一项是( )

A. 目的是防止唐末以来武将专横践扈弊端的重现

B. 造成轻视军事建设的后果

C. 主要特点是抑制武将,提升文官地位

D. 促进整个社会文化素养的提高

【答案】B

15.唐宋元明清,是大家都熟悉的朝代,但是在这种说法中也淹没了一些其他的历史朝代,比如和宋朝并立的辽和西夏。那么在唐朝和宋朝之间也有一段很长的历史时期,这一段时期是( )

A. 南北朝时期 B. 三国时期 C. 春秋战国 D. 五代十国

【答案】D

二、史料分析题

16.阅读材料,回答问题

材料一 做人莫做军,做铁莫做针。

材料二 富家不用买良田,书中自有千钟粟。安居不用架高堂,书中自有黄金屋。出门莫恨无人随,书中车马多如簇。娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。

材料三 如下图。

(1)材料一、材料二反映了宋朝统治者实行的什么政策?

【答案】(1)重文轻武政策。

【解析】(1)依据材料信息:“做人莫做军、书中自有颜如玉。男儿若遂平生志,六经勤向窗前读”可知,宋朝统治者实行重文轻武政策;

(2)宋朝统治者实行这一政策的目的是什么?有何影响?

【答案】(2)目的:为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。影响:宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳定和社会的安定。

【解析】(2)第一问依据所学可知,宋朝统治者为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现;第二问依据所学可知,宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳定和社会的安定。

(3)材料三中宋朝科举考试的人数大大增加,其原因是什么?产生了什么作用?

【答案】(3)宋朝注重发展文教事业、改革和发展了科举制。作用:科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

【解析】(3)第一问依据所学可知,宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制;第二问依据所学可知,科举制的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进了整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源