马说

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

韩愈 唐代文学家、思想家,字退之。唐宋八大家之一。著有《昌黎先生集》。

这篇《马说》大约作于贞元十一年至十六年间。这时,韩愈初登仕途,很不得志。他曾三次上书宰相求擢用。很可惜有“忧天下之心”的他,终未被采纳。后来又相继依附于一些节度使幕下,郁郁不得志,再加上当时奸佞当权,政治黑暗,有才能之士不受重视,所以他有“伯乐不常有”之叹。

“说”:是古代的一种议论体裁,是一些文人志士对事对物有感而发,宣泄心中郁闷,托物寓意的一种体裁。

lè

zhǐ

rǔ

pián

cáolì

shí sù dàn

sì

xiàn

yé

cè

槽 枥

一食或尽粟一石

食马者

外见

伯乐

祗

辱

骈

邪

策

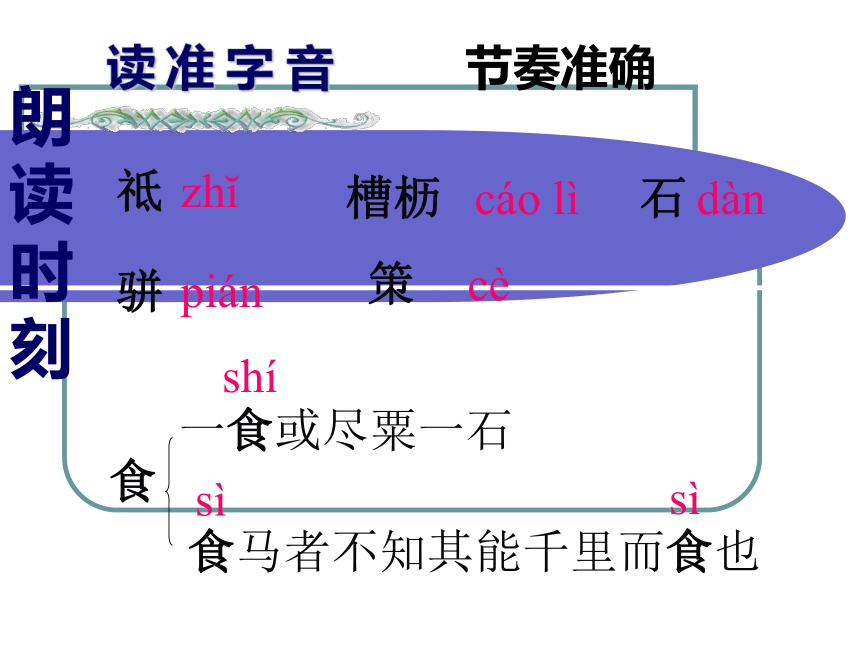

听课文朗读,把握准确字音。

1 2 3

祗

zh

骈

pián

策

cè

槽枥

cáo lì

食

一食或尽粟一石

食马者不知其能千里而食也

石

dàn

读 准 字 音 节奏准确

shí

sì

sì

朗

读

时

刻

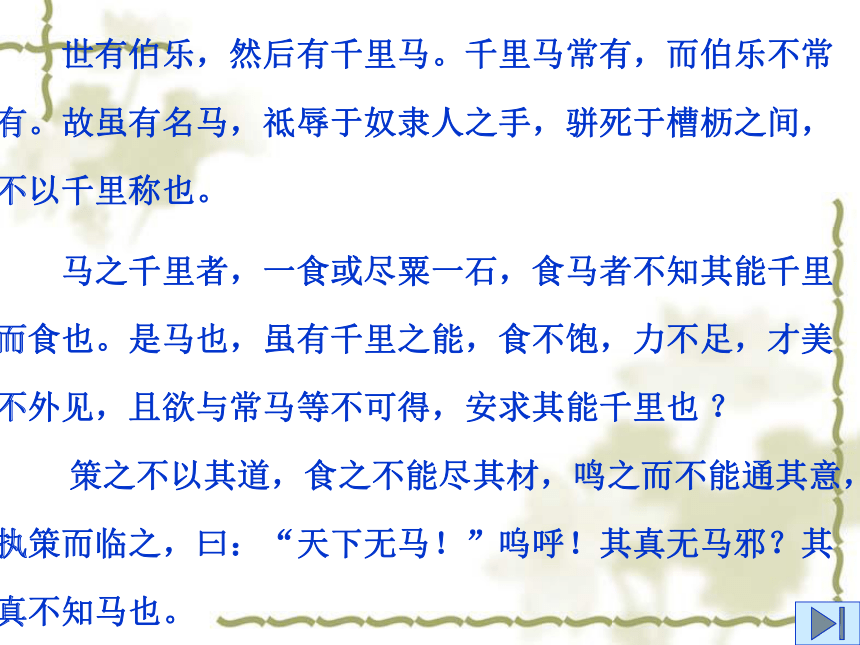

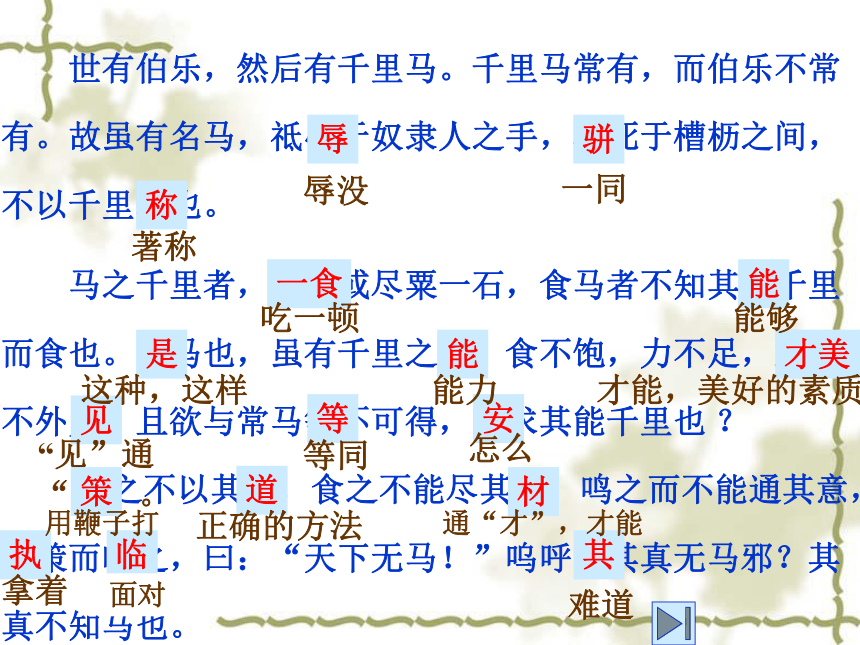

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石,食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也 ?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石,食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也 ?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

一同

辱没

辱

骈

一食

称

著称

吃一顿

是

才美

才能,美好的素质

见

这种,这样

等

等同

能

能

能够

“见”通“现”。

安

怎么

策

道

正确的方法

能力

材

执

拿着

临

面对

用鞭子打

其

难道

通“才”,才能

译文

世间有了伯乐,然后才会有千里马。千里马经常有,可是伯乐却不会经常有。所以即使是雄健的马,也只能在仆役的手下受屈辱,和普通的马一起死在马厩里,不会获得千里马的称号。

日行千里的马,一顿或许能吃下一石粮食。喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。(所以)这样的马,虽然有日行千里的才能,却吃不饱,力气不足,它的才能和美好的素质也就表现不出来,想要跟普通的马相等尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢

鞭策它,不按正确的方法,喂养又不能使它充分发挥自己的才能,听它嘶叫却不懂得它的意思,(只是)拿着鞭子站在它跟前说:“天下没有千里马!”唉!难道果真没有千里马吗 其实是(他们)真不识得千里马啊!

通假字:

食马者不知其能千里而食之

才美不外见

食之不能尽其材

其真无马邪

通“饲”,喂

通“现”,显示

通“才”,才能

通“耶”,表疑问,

相当于“吗”

一词多义

虽有千里之能

安求其能千里也

策之不以其道

执策而临之

才能,能力

能够

用鞭子打

马鞭子

鸣之而不能通其意

执策而临之

食不饱,力不足,才美不外见

食之不能尽其材

故虽有名马

虽有千里之能

其真无马邪

其真不知马也

连词,表转折,但是

连词,连接状语和谓语

吃,动词

饲 喂养,动词

即使

虽然

难道

他们

一词多义

鸣之而不能通其意

执策而临之

食不饱,力不足,才美不外见

食之不能尽其材

其真无马邪

其真不知马也

连词,表转折,但是

连词,连接状语和谓语

吃,动词

饲 喂养,动词

表反问,难道

表揣测,恐怕

虽有千里之能

安求其能千里也

策之不以其道

执策而临之

才能,能力

能够

用鞭子打(动词)

马鞭子 (名词)

一词多义

词类活用:

策之不以其道

字词解释:

祗辱于奴隶人之手

骈死于槽枥之间

一食或尽粟一石

执策而临之

且欲与常马等不可得

名词活用作动词,

用鞭子打

只是

两马并驾

有时

面对

犹,尚且 一样

词类活用:

策之不以其道

字词解释:

祗辱于奴隶人之手

骈死于槽枥之间

一食或尽粟一石

执策而临之

且欲与常马等不可得

名词活用作动词,

用鞭子打

只是

两马并驾

有时

面对

犹,尚且 一样

提问:世上到底是先有马还是先有对马的认识

明确:先有马,再有对马的认识。然而对千里马来说,如果不能把它从普通的马群中识别出来,一般对待千里马,千里马就发挥不出它的特长来,那就等于它不是千里马。所以作者劈头就提出:“世有伯乐,然后有千里马”。

本来千里马是常有的,可是伯乐却不是经常有的。表明千里马多伯乐少。 “奴隶人”并非奴隶,指地位低下不识好马的养马人。因为没有人识得好马,即使有了好马,也只是交到他们手中一般地对待。

全句说:因此即使有了好马,也只能在无识的养马人手里遭受屈辱,直到相继死在马厩里,可见由于没有伯乐,千里马只落得个平庸地默默无闻地死去的不幸遭遇。

提问:“策之”“食之”“鸣之”是什么句式

明确:排比句式。总括不识马者不按照千里马的特性来对待它。

问:这里的三个“之”字,用法是否一样

明确:前两个“之”,代词,指千里马,分别作动词“策”(驱使)、“食”(喂)的宾语。第三个“之”却不同:它可以不用,用了只起调节音节的作用,如同我们在第一册中读到的“久之”的“之”一样。(见蒲松龄的《狼》)这里“鸣”是 (马)鸣,而不是鸣(马)。句式整齐而又灵活富于变化。

“执策”的“策”:马鞭子,名词。 “临之”:面对着它 (千里马)。

三个“马”字,都是指千里马。

称”,著名、著称、出名。

提问:跟常马一样都达不到,岂不是千里马不如常马了吗

明确:通常数量的喂养,常马吃饱了而千里马远没有吃饱;没吃饱的当然比不上吃饱的,本领自然发挥不出来。这正是说明,千里马喂养不得法,便无法显示它的本领。

马 说

千里马与伯乐的关系。

千里马被埋没的原因。

不是天下没有千里马,而是“不知马” 。

托物寓意

千里马

人才

伯乐

赏识人才的人

借千里马难遇伯乐,最终被埋没,揭露封建统治者埋没人才的现象,也表达作者怀才不遇的愤意。

以“人才发展”为话题,结合现今社会的状况及自己身边的情况,试着从多个角度,谈谈你对“人才发展”的看法。

拓展延伸:读下面一则故事,谈谈你的体会。

《战国策》卷三十,《燕二·苏代为燕说齐》一节中有如下记载: 人有卖骏马者,比三旦立市,人莫之知。往见伯乐曰:“臣有骏马,欲卖之,比三旦立于市,人莫与言。愿子还而视之,去而顾之,臣请献一朝之贾。”伯乐乃还而视之,去而顾之,一旦而马价十倍。……

作业:

1、完成课后练习三

2、背诵课文

3、围绕课文当中“人才”这个话题,选取一个角度,写一篇不少于300字的读后感。

韩愈 唐代文学家、思想家,字退之。唐宋八大家之一。著有《昌黎先生集》。

这篇《马说》大约作于贞元十一年至十六年间。这时,韩愈初登仕途,很不得志。他曾三次上书宰相求擢用。很可惜有“忧天下之心”的他,终未被采纳。后来又相继依附于一些节度使幕下,郁郁不得志,再加上当时奸佞当权,政治黑暗,有才能之士不受重视,所以他有“伯乐不常有”之叹。

“说”:是古代的一种议论体裁,是一些文人志士对事对物有感而发,宣泄心中郁闷,托物寓意的一种体裁。

lè

zhǐ

rǔ

pián

cáolì

shí sù dàn

sì

xiàn

yé

cè

槽 枥

一食或尽粟一石

食马者

外见

伯乐

祗

辱

骈

邪

策

听课文朗读,把握准确字音。

1 2 3

祗

zh

骈

pián

策

cè

槽枥

cáo lì

食

一食或尽粟一石

食马者不知其能千里而食也

石

dàn

读 准 字 音 节奏准确

shí

sì

sì

朗

读

时

刻

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石,食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也 ?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石,食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也 ?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

一同

辱没

辱

骈

一食

称

著称

吃一顿

是

才美

才能,美好的素质

见

这种,这样

等

等同

能

能

能够

“见”通“现”。

安

怎么

策

道

正确的方法

能力

材

执

拿着

临

面对

用鞭子打

其

难道

通“才”,才能

译文

世间有了伯乐,然后才会有千里马。千里马经常有,可是伯乐却不会经常有。所以即使是雄健的马,也只能在仆役的手下受屈辱,和普通的马一起死在马厩里,不会获得千里马的称号。

日行千里的马,一顿或许能吃下一石粮食。喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。(所以)这样的马,虽然有日行千里的才能,却吃不饱,力气不足,它的才能和美好的素质也就表现不出来,想要跟普通的马相等尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢

鞭策它,不按正确的方法,喂养又不能使它充分发挥自己的才能,听它嘶叫却不懂得它的意思,(只是)拿着鞭子站在它跟前说:“天下没有千里马!”唉!难道果真没有千里马吗 其实是(他们)真不识得千里马啊!

通假字:

食马者不知其能千里而食之

才美不外见

食之不能尽其材

其真无马邪

通“饲”,喂

通“现”,显示

通“才”,才能

通“耶”,表疑问,

相当于“吗”

一词多义

虽有千里之能

安求其能千里也

策之不以其道

执策而临之

才能,能力

能够

用鞭子打

马鞭子

鸣之而不能通其意

执策而临之

食不饱,力不足,才美不外见

食之不能尽其材

故虽有名马

虽有千里之能

其真无马邪

其真不知马也

连词,表转折,但是

连词,连接状语和谓语

吃,动词

饲 喂养,动词

即使

虽然

难道

他们

一词多义

鸣之而不能通其意

执策而临之

食不饱,力不足,才美不外见

食之不能尽其材

其真无马邪

其真不知马也

连词,表转折,但是

连词,连接状语和谓语

吃,动词

饲 喂养,动词

表反问,难道

表揣测,恐怕

虽有千里之能

安求其能千里也

策之不以其道

执策而临之

才能,能力

能够

用鞭子打(动词)

马鞭子 (名词)

一词多义

词类活用:

策之不以其道

字词解释:

祗辱于奴隶人之手

骈死于槽枥之间

一食或尽粟一石

执策而临之

且欲与常马等不可得

名词活用作动词,

用鞭子打

只是

两马并驾

有时

面对

犹,尚且 一样

词类活用:

策之不以其道

字词解释:

祗辱于奴隶人之手

骈死于槽枥之间

一食或尽粟一石

执策而临之

且欲与常马等不可得

名词活用作动词,

用鞭子打

只是

两马并驾

有时

面对

犹,尚且 一样

提问:世上到底是先有马还是先有对马的认识

明确:先有马,再有对马的认识。然而对千里马来说,如果不能把它从普通的马群中识别出来,一般对待千里马,千里马就发挥不出它的特长来,那就等于它不是千里马。所以作者劈头就提出:“世有伯乐,然后有千里马”。

本来千里马是常有的,可是伯乐却不是经常有的。表明千里马多伯乐少。 “奴隶人”并非奴隶,指地位低下不识好马的养马人。因为没有人识得好马,即使有了好马,也只是交到他们手中一般地对待。

全句说:因此即使有了好马,也只能在无识的养马人手里遭受屈辱,直到相继死在马厩里,可见由于没有伯乐,千里马只落得个平庸地默默无闻地死去的不幸遭遇。

提问:“策之”“食之”“鸣之”是什么句式

明确:排比句式。总括不识马者不按照千里马的特性来对待它。

问:这里的三个“之”字,用法是否一样

明确:前两个“之”,代词,指千里马,分别作动词“策”(驱使)、“食”(喂)的宾语。第三个“之”却不同:它可以不用,用了只起调节音节的作用,如同我们在第一册中读到的“久之”的“之”一样。(见蒲松龄的《狼》)这里“鸣”是 (马)鸣,而不是鸣(马)。句式整齐而又灵活富于变化。

“执策”的“策”:马鞭子,名词。 “临之”:面对着它 (千里马)。

三个“马”字,都是指千里马。

称”,著名、著称、出名。

提问:跟常马一样都达不到,岂不是千里马不如常马了吗

明确:通常数量的喂养,常马吃饱了而千里马远没有吃饱;没吃饱的当然比不上吃饱的,本领自然发挥不出来。这正是说明,千里马喂养不得法,便无法显示它的本领。

马 说

千里马与伯乐的关系。

千里马被埋没的原因。

不是天下没有千里马,而是“不知马” 。

托物寓意

千里马

人才

伯乐

赏识人才的人

借千里马难遇伯乐,最终被埋没,揭露封建统治者埋没人才的现象,也表达作者怀才不遇的愤意。

以“人才发展”为话题,结合现今社会的状况及自己身边的情况,试着从多个角度,谈谈你对“人才发展”的看法。

拓展延伸:读下面一则故事,谈谈你的体会。

《战国策》卷三十,《燕二·苏代为燕说齐》一节中有如下记载: 人有卖骏马者,比三旦立市,人莫之知。往见伯乐曰:“臣有骏马,欲卖之,比三旦立于市,人莫与言。愿子还而视之,去而顾之,臣请献一朝之贾。”伯乐乃还而视之,去而顾之,一旦而马价十倍。……

作业:

1、完成课后练习三

2、背诵课文

3、围绕课文当中“人才”这个话题,选取一个角度,写一篇不少于300字的读后感。

同课章节目录

- 第一单元

- 一 海燕

- 二 白杨礼赞

- 三 石榴

- 四 马说

- 五 紫藤萝瀑布

- 诵读欣赏

- 第二单元

- 六 纪念白求恩

- 七 敬业与乐业

- 八 多一些宽容

- 九 人的高贵在于灵魂

- 十 陋室铭

- 诵读欣赏

- 第三单元

- 十一 沙漠里的奇怪现象

- 十二 我们的知识是有限的

- 十三 短文两篇

- 十四 叫三声夸克

- 十五 花儿为什么这样红

- 诵读欣赏

- 第四单元

- 十六 孔乙己

- 十七 范进中举

- 十八 口技

- 十九 变色龙

- 二十 窗

- 诵读欣赏

- 第五单元

- 二十一 错过

- 二十二 散步

- 二十三 送东阳马生序

- 二十四 我骄傲,我是一棵树

- 二十五 有的人

- 诵读欣赏

- 第六单元

- 二十六 悼念玛丽·居里

- 二十七 在莫泊桑葬礼上的演讲

- 二十八 在联邦德国海姆佗市市长接见仪式上的答词

- 二十九 在萧红墓前的五分钟讲演

- 三十 北京申奥陈述发言两篇

- 诵读欣赏