《逍遥游》课件32张PPT 2020—2021学年苏教版高中语文必修五

文档属性

| 名称 | 《逍遥游》课件32张PPT 2020—2021学年苏教版高中语文必修五 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-02 22:15:02 | ||

图片预览

文档简介

“其文汪洋辟阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先也”——鲁迅

文学的哲学、哲学的文学”

《庄子》——庄子

走近作者:

庄子,名周,战国时宋国人,著名的思想家,文学家。道家学派的重要代表,与老子并称为“老庄”。道家的主要精神是崇尚自然,主张相对的认识论,认为天地一体,主张无为而治。庄子一生著书十余万言,书名《庄子》。《庄子》,也称《南华经》或《南华真经》

昔者庄周梦为胡蝶,栩栩然胡蝶也,自喻适志与,不知周也。俄然觉,则蘧蘧然周也。不知周之梦为胡蝶与,胡蝶之梦为周与?周与胡蝶,则必有分矣。此之谓物化。

(《庄子·齐物论》)

典故:庄周梦蝶

庄子生活在社会矛盾及其复杂的乱世。战时,诸侯征战不已,暴君奸臣杀人如麻。他的志向抱负无法在现实中实现,他无法获得生命的自由。于是,他以追求精神上的自由来逃避纷乱的现实。希望在精神上天马行空无所羁绊,让精神的生活去解放作为形体的生命,从而达到物我两忘超然物外的绝对自由。他希望自己就是蝴蝶,摆脱形体的束缚,可以自由自在的飞翔。正是在这样的背景下,作者创作了《逍遥游》。

写作背景:

逍遥游

庄

子

解题:

“逍遥”,也写作“消摇”。意思是悠然自得的样子;表达一种难以言传的行动和悠远舒长的意境。就是徜徉、漫步、翱翔,安适自得优游岁月的情景,那就是逍遥。

“逍遥游”:没有任何束缚地、自由自在地活动。

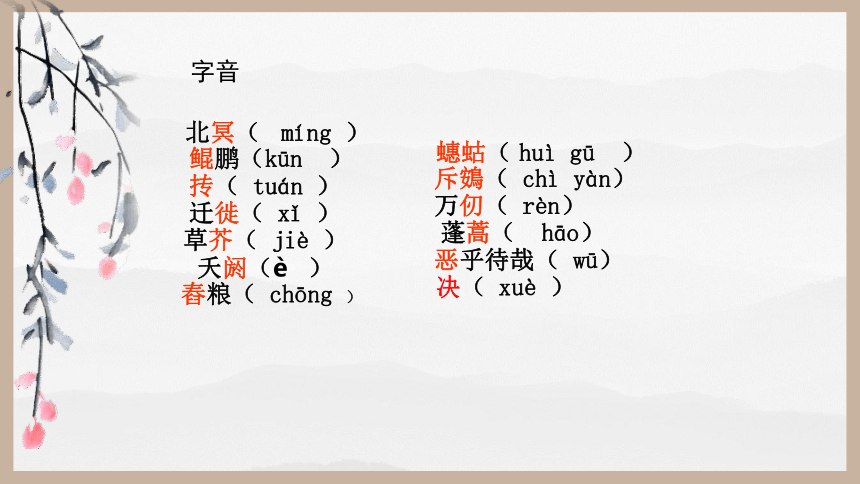

北冥( míng )

鲲鹏(kūn )

抟( tuán )

迁徙( xǐ )

草芥( jiè )

夭阏(è )

舂粮( chōng )

蟪蛄( huì gū )

斥鴳( chì yàn)

万仞( rèn)

蓬蒿( hāo)

恶乎待哉( wū)

决( xuè )

字音

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也,怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也

文本解析:第一段

大鹏的形象如何呢?作者又是怎样描写这一形象的呢?

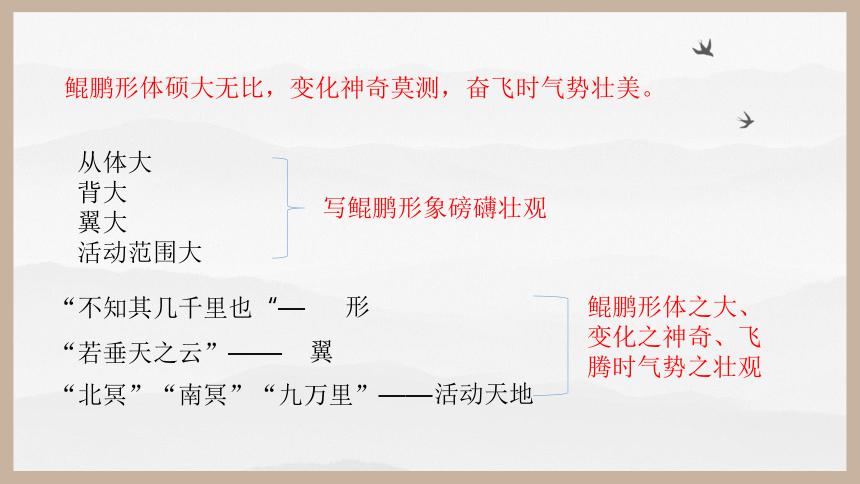

鲲鹏形体硕大无比,变化神奇莫测,奋飞时气势壮美。

从体大

背大

翼大

活动范围大

写鲲鹏形象磅礴壮观

形

“不知其几千里也“—

“若垂天之云”——

翼

“北冥”“南冥”“九万里”——

活动天地

鲲鹏形体之大、变化之神奇、飞腾时气势之壮观

《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

第二段:

这段落中的鲲鹏又是怎么样的呢(还只是神奇巨大吗)?

大鹏南迁徙到南海要“去以六月息者”,

大鹏有所待,有局限。

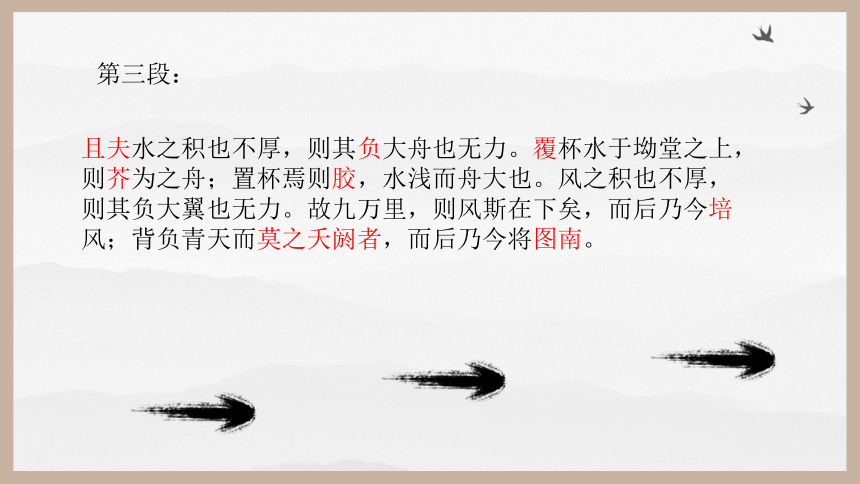

且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力。覆杯水于坳堂之上,则芥为之舟;置杯焉则胶,水浅而舟大也。风之积也不厚,则其负大翼也无力。故九万里,则风斯在下矣,而后乃今培风;背负青天而莫之夭阏者,而后乃今将图南。

第三段:

(1)类比论证:以水喻风,以杯水可载大舟喻 大风可负大鹏,结论:成功必须有所待。

这段作者用了什么论证方法,论证了什么?

(2)对比论:不厚之风——九万里旋风,

不厚之水载草芥——载杯,

结论:——万物有所待(

蜩与学鸠笑之曰:“我決起而飞,抢榆枋而止,时则不至,而控于地而已矣,奚以之九万里而南为?”适莽苍者,三餐而反,腹犹果然;适百里者宿舂粮;适千里三月聚粮。之二虫又何知?

奚以之九万里而南为?

蜩与学鸠为什么笑鹏?

第四段:

那作者的态度又是怎样的呢?

作者反对的原因:

适莽苍者。。。。。。三月聚粮(去的地方远近不同,所凭借的条件就有区别)

之二虫又何知?反对

找出这一段的寓言故事

蜩与学鸠嘲笑大鹏

庄子想通过这个寓言故事告诉我们什么呢?

万物皆有所待

所待有小大之分

点击此处添加文字点击此处添加文字点击此处添加文字

小知不及大知,小年不及大年。奚以知其然也?朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋,此小年也。楚之南有冥灵者,以五百岁为春,五百岁为秋;上古有大椿者,以八千岁为春,八千岁为秋。而彭祖乃今以久特闻,众人匹之,不亦悲乎?

第五段:

“小知不及大知”——承上文,小结第四段内容;

“小年不及大年”——启本段下文。

本段第一句在结构上起什么作用?

那文章又是如何论证“小年不及大年”?

例证:小年(朝菌、蟪蛄、众人)

大年(冥灵、大椿、彭祖)

你们认为朝菌、蟪蛄、冥灵、彭祖、大椿是逍遥的吗?众人都希望和彭祖一样长寿,那如何理解作者的“不亦悲夫”?

不逍遥,因为它们都受到了年的限制。人只看到了自己的寿命没有彭祖长,而没有看到其实彭祖的寿命相对于冥灵、大椿还是很短的,

“不亦悲夫”?

可悲的地方:不懂得彭祖的生命也是有限的,一样受到年的牵制

小结:阐述:蜩与学鸠:生命之短暂,生命的局限性决定了其必然见识短浅。

“小知不及大知”与“小年不及大年”不是并列关系,

而是递进的关系。

结论:

论证了小知不及大知的原因是小年不及大年

汤之问棘也是已:“穷发之北有冥海者,天池也。有鱼焉,其广数千里,未有知其修者,其名曰鲲。有鸟焉,其名为鹏,背若太山,翼若垂天之云;抟扶摇羊角而上者九万里,绝云气,负青天,然后图南,且适南冥也。斥鴳笑之曰:‘彼且奚适也?我腾跃而上,不过数仞而下,翱翔蓬蒿之间,此亦飞之至也。而彼且奚适也”?此小大之辩也。

第六段:

作者对斥鴳嘲笑鲲鹏的态度如何呢?从哪句话可以看出?

用一个合适的成语来来概括斥鴳对鲲鹏的笑。

反对,此小大之辩也。

燕雀焉知鸿鹄之志。

第六段是不是对第1-4段内容的重复?作者再写鲲鹏有何作用?

一是:详略不同,描写也有异

”鹏之背“:

前者:“不知其几千里也”, 后者:“背若泰山”

“扶摇”:

前者:没有描述其形状

后者:“羊角”描其状;

1.同中有异,对前文内容的补充、印证,与篇首内容照应。

2.“重言”(即重复之言)来加重论说的分量,加深读者对“大小之辩”的理解,

二是:内容也不同

汤之问棘是史事,

《齐谐》记载怪异之事的书;

这里是斥鴳嘲笑,上文是蜩与学鸠嘲笑

1-6段文章写作思路:

鹏也是有所待(1、2)—

举例论证自然万物都有所待(3)—

小知不及大知(4)—

小年不及大年(5)—

揭示小大之辩(6)

万物皆有所待

那我们的社会中的人有没有所待呢?

故夫知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者,其自视也,亦若此矣。而宋荣子犹然笑之。且举世而誉之而不加劝,举世而非之而不加沮,定乎内外之分,辩乎荣辱之境,斯已矣。彼其于世,未数数然也。虽然,犹有未树也。夫列子御风而行,泠然善也,旬有五日而后反。彼于致福者,未数数然也。此虽免乎行,犹有所待者也。若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉?故曰:至人无己,神人无功,圣人无名。

第七段

1.这里作者讲到了哪些人?

知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者。

2.对这几种人作者是怎么评价的呢?

3.宋荣子为什么笑呢?他又是怎样的呢?

“其自视也,亦若此矣”,他们看自己也像蜩、学鸠、斥鴳看自己一样,可见,作者也是反驳的。

且举世而誉之而不加劝,举世而非之而不加沮,定乎内外之分,辩乎荣辱之境,斯已矣。彼其于世,未数数然也

知效一官

行比一乡

德合一君

而征一国

以世俗之见自视

以出类拔萃自居

(蜩、学鸠、斥鴳)

宋荣子

列 子

淡泊名利、犹有未树

超脱于世、犹有所待

(大鹏)

无己: 忘掉自我,不受外物的束

缚达到恬淡自适的境界。

无功: 去掉功名利禄之心,不汲汲

追逐外物。

无名: 忘怀荣辱得失,褒贬任人。

逍遥的人:

万物皆“有所待”

万物所待有“小大之辩”

世人亦“有所待”(这些都不算“逍遥游”)

怎样才算“逍遥游”

提出主张:乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉?

什么样的人可以入此境?

至人无已,神人无功,圣人无名

顺应万物本性、超越了一切现实困境、融合了物我,无所依赖、安宁恬静、悠然自在的精神上的绝对自由。

真正的逍遥游:

1、《谐》言鹏之物

汤问棘鹏之事

2、蜩、鸠笑鹏——奚以之九万里

斥鷃笑鹏 ——奚适

3、鹏——欲自由而不能的人

蜩鸠——无知而自大的人

典籍说明

史实印证

寓言故事

想象 夸张

比喻

写作特色:

文学的哲学、哲学的文学”

《庄子》——庄子

走近作者:

庄子,名周,战国时宋国人,著名的思想家,文学家。道家学派的重要代表,与老子并称为“老庄”。道家的主要精神是崇尚自然,主张相对的认识论,认为天地一体,主张无为而治。庄子一生著书十余万言,书名《庄子》。《庄子》,也称《南华经》或《南华真经》

昔者庄周梦为胡蝶,栩栩然胡蝶也,自喻适志与,不知周也。俄然觉,则蘧蘧然周也。不知周之梦为胡蝶与,胡蝶之梦为周与?周与胡蝶,则必有分矣。此之谓物化。

(《庄子·齐物论》)

典故:庄周梦蝶

庄子生活在社会矛盾及其复杂的乱世。战时,诸侯征战不已,暴君奸臣杀人如麻。他的志向抱负无法在现实中实现,他无法获得生命的自由。于是,他以追求精神上的自由来逃避纷乱的现实。希望在精神上天马行空无所羁绊,让精神的生活去解放作为形体的生命,从而达到物我两忘超然物外的绝对自由。他希望自己就是蝴蝶,摆脱形体的束缚,可以自由自在的飞翔。正是在这样的背景下,作者创作了《逍遥游》。

写作背景:

逍遥游

庄

子

解题:

“逍遥”,也写作“消摇”。意思是悠然自得的样子;表达一种难以言传的行动和悠远舒长的意境。就是徜徉、漫步、翱翔,安适自得优游岁月的情景,那就是逍遥。

“逍遥游”:没有任何束缚地、自由自在地活动。

北冥( míng )

鲲鹏(kūn )

抟( tuán )

迁徙( xǐ )

草芥( jiè )

夭阏(è )

舂粮( chōng )

蟪蛄( huì gū )

斥鴳( chì yàn)

万仞( rèn)

蓬蒿( hāo)

恶乎待哉( wū)

决( xuè )

字音

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也,怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也

文本解析:第一段

大鹏的形象如何呢?作者又是怎样描写这一形象的呢?

鲲鹏形体硕大无比,变化神奇莫测,奋飞时气势壮美。

从体大

背大

翼大

活动范围大

写鲲鹏形象磅礴壮观

形

“不知其几千里也“—

“若垂天之云”——

翼

“北冥”“南冥”“九万里”——

活动天地

鲲鹏形体之大、变化之神奇、飞腾时气势之壮观

《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

第二段:

这段落中的鲲鹏又是怎么样的呢(还只是神奇巨大吗)?

大鹏南迁徙到南海要“去以六月息者”,

大鹏有所待,有局限。

且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力。覆杯水于坳堂之上,则芥为之舟;置杯焉则胶,水浅而舟大也。风之积也不厚,则其负大翼也无力。故九万里,则风斯在下矣,而后乃今培风;背负青天而莫之夭阏者,而后乃今将图南。

第三段:

(1)类比论证:以水喻风,以杯水可载大舟喻 大风可负大鹏,结论:成功必须有所待。

这段作者用了什么论证方法,论证了什么?

(2)对比论:不厚之风——九万里旋风,

不厚之水载草芥——载杯,

结论:——万物有所待(

蜩与学鸠笑之曰:“我決起而飞,抢榆枋而止,时则不至,而控于地而已矣,奚以之九万里而南为?”适莽苍者,三餐而反,腹犹果然;适百里者宿舂粮;适千里三月聚粮。之二虫又何知?

奚以之九万里而南为?

蜩与学鸠为什么笑鹏?

第四段:

那作者的态度又是怎样的呢?

作者反对的原因:

适莽苍者。。。。。。三月聚粮(去的地方远近不同,所凭借的条件就有区别)

之二虫又何知?反对

找出这一段的寓言故事

蜩与学鸠嘲笑大鹏

庄子想通过这个寓言故事告诉我们什么呢?

万物皆有所待

所待有小大之分

点击此处添加文字点击此处添加文字点击此处添加文字

小知不及大知,小年不及大年。奚以知其然也?朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋,此小年也。楚之南有冥灵者,以五百岁为春,五百岁为秋;上古有大椿者,以八千岁为春,八千岁为秋。而彭祖乃今以久特闻,众人匹之,不亦悲乎?

第五段:

“小知不及大知”——承上文,小结第四段内容;

“小年不及大年”——启本段下文。

本段第一句在结构上起什么作用?

那文章又是如何论证“小年不及大年”?

例证:小年(朝菌、蟪蛄、众人)

大年(冥灵、大椿、彭祖)

你们认为朝菌、蟪蛄、冥灵、彭祖、大椿是逍遥的吗?众人都希望和彭祖一样长寿,那如何理解作者的“不亦悲夫”?

不逍遥,因为它们都受到了年的限制。人只看到了自己的寿命没有彭祖长,而没有看到其实彭祖的寿命相对于冥灵、大椿还是很短的,

“不亦悲夫”?

可悲的地方:不懂得彭祖的生命也是有限的,一样受到年的牵制

小结:阐述:蜩与学鸠:生命之短暂,生命的局限性决定了其必然见识短浅。

“小知不及大知”与“小年不及大年”不是并列关系,

而是递进的关系。

结论:

论证了小知不及大知的原因是小年不及大年

汤之问棘也是已:“穷发之北有冥海者,天池也。有鱼焉,其广数千里,未有知其修者,其名曰鲲。有鸟焉,其名为鹏,背若太山,翼若垂天之云;抟扶摇羊角而上者九万里,绝云气,负青天,然后图南,且适南冥也。斥鴳笑之曰:‘彼且奚适也?我腾跃而上,不过数仞而下,翱翔蓬蒿之间,此亦飞之至也。而彼且奚适也”?此小大之辩也。

第六段:

作者对斥鴳嘲笑鲲鹏的态度如何呢?从哪句话可以看出?

用一个合适的成语来来概括斥鴳对鲲鹏的笑。

反对,此小大之辩也。

燕雀焉知鸿鹄之志。

第六段是不是对第1-4段内容的重复?作者再写鲲鹏有何作用?

一是:详略不同,描写也有异

”鹏之背“:

前者:“不知其几千里也”, 后者:“背若泰山”

“扶摇”:

前者:没有描述其形状

后者:“羊角”描其状;

1.同中有异,对前文内容的补充、印证,与篇首内容照应。

2.“重言”(即重复之言)来加重论说的分量,加深读者对“大小之辩”的理解,

二是:内容也不同

汤之问棘是史事,

《齐谐》记载怪异之事的书;

这里是斥鴳嘲笑,上文是蜩与学鸠嘲笑

1-6段文章写作思路:

鹏也是有所待(1、2)—

举例论证自然万物都有所待(3)—

小知不及大知(4)—

小年不及大年(5)—

揭示小大之辩(6)

万物皆有所待

那我们的社会中的人有没有所待呢?

故夫知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者,其自视也,亦若此矣。而宋荣子犹然笑之。且举世而誉之而不加劝,举世而非之而不加沮,定乎内外之分,辩乎荣辱之境,斯已矣。彼其于世,未数数然也。虽然,犹有未树也。夫列子御风而行,泠然善也,旬有五日而后反。彼于致福者,未数数然也。此虽免乎行,犹有所待者也。若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉?故曰:至人无己,神人无功,圣人无名。

第七段

1.这里作者讲到了哪些人?

知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者。

2.对这几种人作者是怎么评价的呢?

3.宋荣子为什么笑呢?他又是怎样的呢?

“其自视也,亦若此矣”,他们看自己也像蜩、学鸠、斥鴳看自己一样,可见,作者也是反驳的。

且举世而誉之而不加劝,举世而非之而不加沮,定乎内外之分,辩乎荣辱之境,斯已矣。彼其于世,未数数然也

知效一官

行比一乡

德合一君

而征一国

以世俗之见自视

以出类拔萃自居

(蜩、学鸠、斥鴳)

宋荣子

列 子

淡泊名利、犹有未树

超脱于世、犹有所待

(大鹏)

无己: 忘掉自我,不受外物的束

缚达到恬淡自适的境界。

无功: 去掉功名利禄之心,不汲汲

追逐外物。

无名: 忘怀荣辱得失,褒贬任人。

逍遥的人:

万物皆“有所待”

万物所待有“小大之辩”

世人亦“有所待”(这些都不算“逍遥游”)

怎样才算“逍遥游”

提出主张:乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉?

什么样的人可以入此境?

至人无已,神人无功,圣人无名

顺应万物本性、超越了一切现实困境、融合了物我,无所依赖、安宁恬静、悠然自在的精神上的绝对自由。

真正的逍遥游:

1、《谐》言鹏之物

汤问棘鹏之事

2、蜩、鸠笑鹏——奚以之九万里

斥鷃笑鹏 ——奚适

3、鹏——欲自由而不能的人

蜩鸠——无知而自大的人

典籍说明

史实印证

寓言故事

想象 夸张

比喻

写作特色: