安徽省舒城县高中2020-2021学年高二下学期5月第三次月考历史试卷 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 安徽省舒城县高中2020-2021学年高二下学期5月第三次月考历史试卷 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 87.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-03 13:25:16 | ||

图片预览

文档简介

____________________________________________________________________________________________

舒城县高中2020-2021学年度第二学期第三次统考

高二历史

时间:90分钟

分值:100分

选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.周礼规定,男性贵族可以娶妾多人,但正妻只能有一个。如果元配妻子亡故,理论上男子不能再娶妻,再婚的配偶只能称作继室,而必须保留亡故妻子的元配正妻地位。这一规定意在

( )

A.维护分封统治秩序

B.巩固西周礼乐制度

C.稳定贵族政治基础

D.构建良好社会风尚

2.春秋战国时期,随着封建制赖以存在的宗法制日渐败坏,再依靠封建制重建国家的企图,就难以实现了。随着世代的交替,亲族间维持忠诚的纽带日益松弛,诸侯与周室之间的距离越拉越大。据此可知

( )

A.王位世袭淡化了家天下色彩

B.宗法制导致血缘纽带日益松弛

C.新制度需要突破宗族性规制

D.分封制建立不具有历史必然性

3.先秦儒家经典《尚书》记载:尧帝恭敬节俭、道德纯备,由是家族亲密和睦、万邦诸侯和谐相处,因此尧帝备受天下百姓爱戴。《论语》《孟子》也有类似记载。这些记载( )

A.说明尧帝时期民风淳朴

B.反映出儒家爱民如子的价值追求

C.意在规劝君主实行德治

D.增强了春秋诸侯国的历史认同感

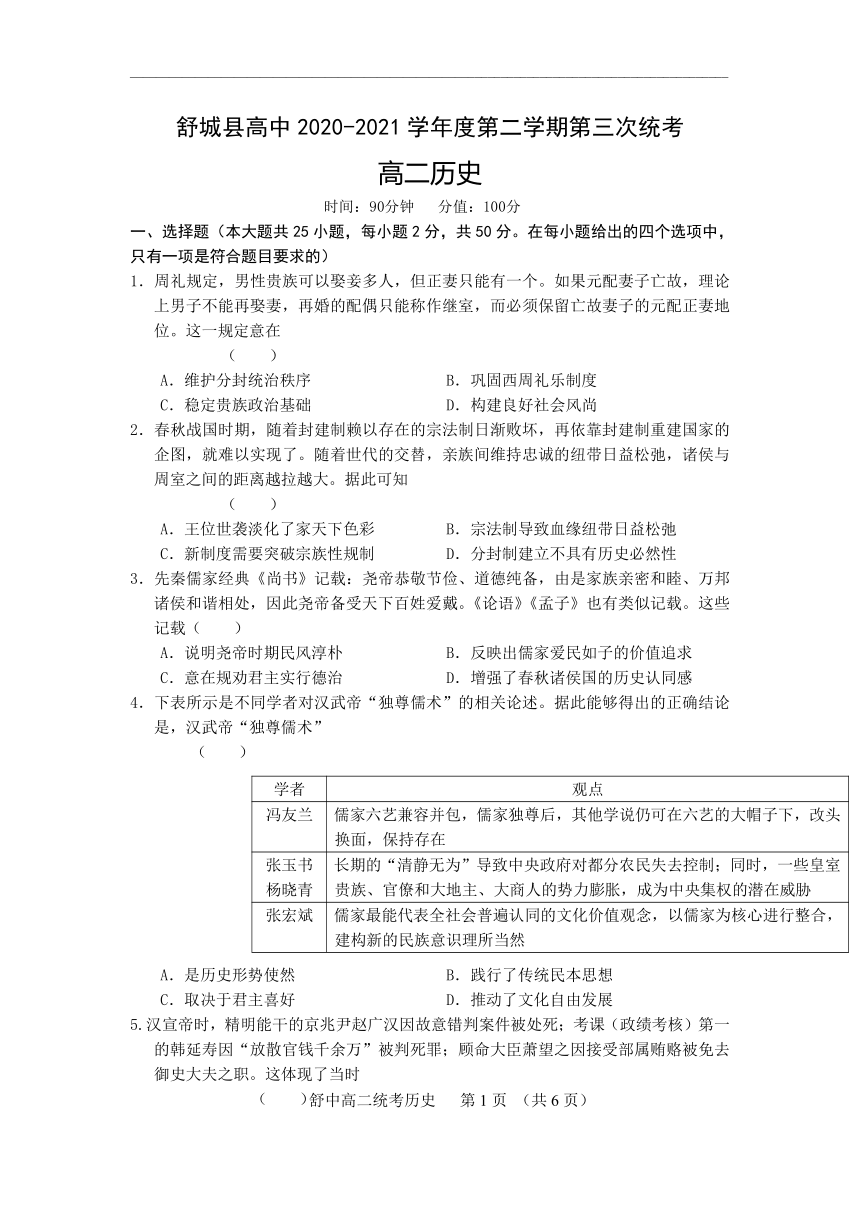

4.下表所示是不同学者对汉武帝“独尊儒术”的相关论述。据此能够得出的正确结论是,汉武帝“独尊儒术”

( )

学者

观点

冯友兰

儒家六艺兼容并包,儒家独尊后,其他学说仍可在六艺的大帽子下,改头换面,保持存在

张玉书

杨晓青

长期的“清静无为”导致中央政府对都分农民失去控制;同时,一些皇室贵族、官僚和大地主、大商人的势力膨胀,成为中央集权的潜在威胁

张宏斌

儒家最能代表全社会普遍认同的文化价值观念,以儒家为核心进行整合,建构新的民族意识理所当然

A.是历史形势使然

B.践行了传统民本思想

C.取决于君主喜好

D.推动了文化自由发展

5.汉宣帝时,精明能干的京兆尹赵广汉因故意错判案件被处死;考课(政绩考核)第一的韩延寿因“放散官钱千余万”被判死罪;顾命大臣萧望之因接受部属贿赂被免去御史大夫之职。这体现了当时

( )

A.外儒内法的治国方式

B.监察体制趋于完善

C.官员积极性受到打击

D.政府严格整顿吏治

6.东汉豪强地主的田庄是一个农、林、牧、副、渔、商综合经营的经济组织。田庄地主组织佃客、部曲、徒附进行生产,主持兴修水利,推广新式农具,甚至自觉抚恤地方贫困人员和破产农民。由此可见,当时

( )

A.重农抑商政策已形同虚设

B.政府注重提高庄园经济地位

C.传统的租佃关系已经瓦解

D.田庄是基层治理的有力补充

7.玄学的代表王弼(226-249年)认为“崇仁义,愈致斯伪……顺自然而行,不造不施”才是治国根本,故应当“从事于道者,以无为为君”。魏晋士人崇尚“无为”反映出当时( )

A.门阀制度受到抨击

B.儒学面临信仰危机

C.无为而治成为主流

D.三教合一趋势显现

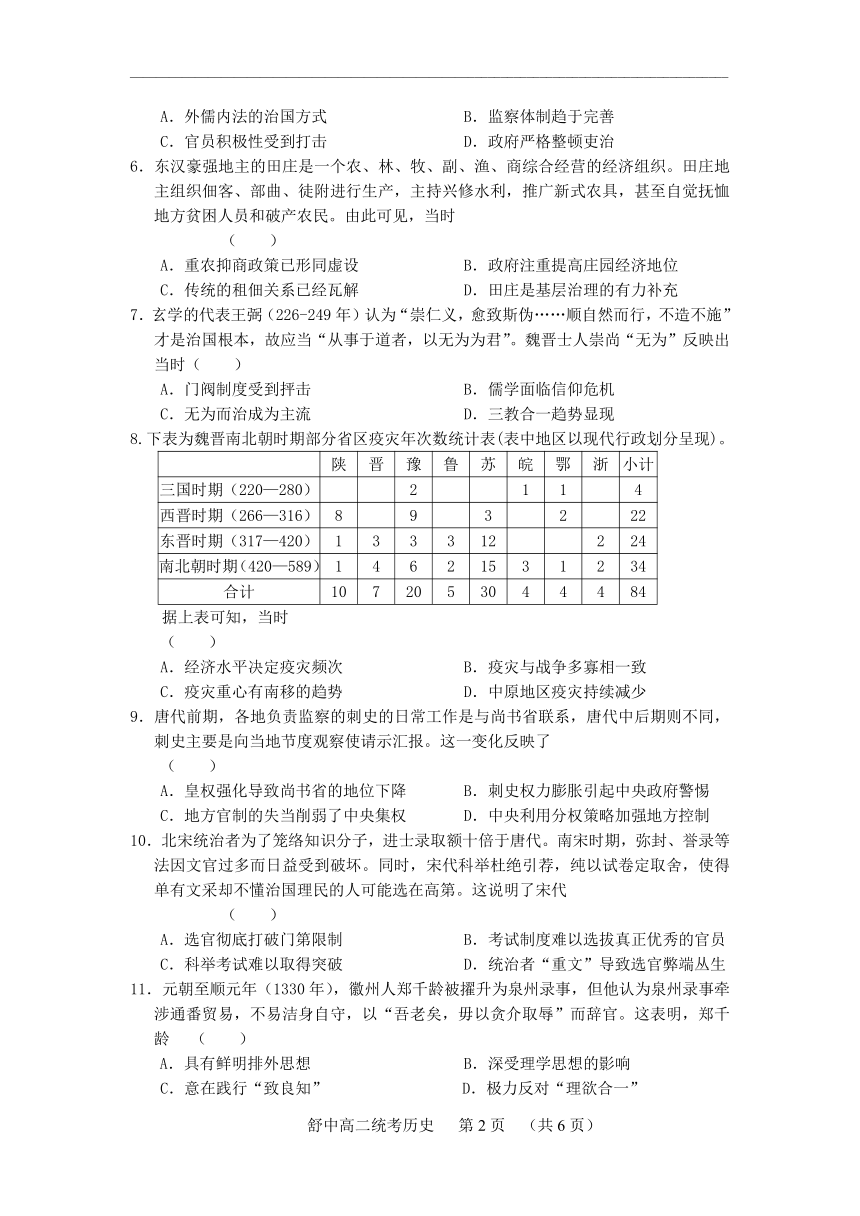

8.下表为魏晋南北朝时期部分省区疫灾年次数统计表(表中地区以现代行政划分呈现)。

陕

晋

豫

鲁

苏

皖

鄂

浙

小计

三国时期(220—280)

2

1

1

4

西晋时期(266—316)

8

9

3

2

22

东晋时期(317—420)

1

3

3

3

12

2

24

南北朝时期(420—589)

1

4

6

2

15

3

1

2

34

合计

10

7

20

5

30

4

4

4

84

据上表可知,当时

( )

A.经济水平决定疫灾频次

B.疫灾与战争多寡相一致

C.疫灾重心有南移的趋势

D.中原地区疫灾持续减少

9.唐代前期,各地负责监察的刺史的日常工作是与尚书省联系,唐代中后期则不同,刺史主要是向当地节度观察使请示汇报。这一变化反映了

( )

A.皇权强化导致尚书省的地位下降

B.刺史权力膨胀引起中央政府警惕

C.地方官制的失当削弱了中央集权

D.中央利用分权策略加强地方控制

10.北宋统治者为了笼络知识分子,进士录取额十倍于唐代。南宋时期,弥封、誉录等法因文官过多而日益受到破坏。同时,宋代科举杜绝引荐,纯以试卷定取舍,使得单有文采却不懂治国理民的人可能选在高第。这说明了宋代

( )

A.选官彻底打破门第限制

B.考试制度难以选拔真正优秀的官员

C.科举考试难以取得突破

D.统治者“重文”导致选官弊端丛生

11.元朝至顺元年(1330年),徽州人郑千龄被擢升为泉州录事,但他认为泉州录事牵涉通番贸易,不易洁身自守,以“吾老矣,毋以贪介取辱”而辞官。这表明,郑千龄

( )

A.具有鲜明排外思想

B.深受理学思想的影响

C.意在践行“致良知”

D.极力反对“理欲合一”

12.黄宗羲在清入关初期以明朝为“本朝”,对清朝持敌对态度;稍后,以“有明”代替明朝,用“北”字比喻清朝;康熙十八年后,他用清年号,称康熙帝为“圣天子”,与清朝官吏交往。材料表明

( )

A.黄宗羲政治立场左右摇摆

B.清政府践行“天下为主”思想

C.清朝君主专制达到了顶峰

D.黄宗羲对清初国家治理的认同

13.明清时期,玉米、甘薯等作物引进推广,一方面增加了粮食供应,使得盈余的粮食可以投入市场出售;另一方面扩大了耕地面积,使得以前不能耕种的荒山、丘陵等得以利用。这表明作物的引进推广

( )

A.改变了国人的饮食习惯

B.影响了经济和社会生活

C.破坏了当地的生态环境

D.促进了粮食贸易的发展

14.明代史载,松江原本没有暑袜。有人使用尤墩镇所产轻薄棉布制成单暑袜,大受欢迎;所以松江本地新开设的百余家暑袜店的店主,把尤墩布分发给当地男妇缝纫成袜,男妇以“从店中给筹取值”为生。这表明

( )

A.商帮开始介入商品生产

B.江南市镇体系发展起来

C.家庭手工业已逐渐衰落

D.棉纺织业出现雇佣关系

15.明清两朝同处我国封建社会晚期,共同的大时代背景造成二者在政治、经济、文化等社会范畴内有着众多的相似点。相似点可指

( )

A.君主专制不断强化,丞相制度废除

B.对外关系相对封闭

C.新的经济因素获得较快发展

D.儒学正统地位不保

16.论及晚清时期的不平等条约,道光帝起初并不愿意订约,但虽“愤闷(懑)莫释”。也“不得不勉允所请,藉作一劳永逸之计”。在他看来订立条约是中国“相待以诚”,“从此通商。永相和好”,对方“亦应以诚相待”。这反映了清政府

( )

A.具备近代国家主权观念

B.极力维护天朝大国心态

C.主动抛弃闭关锁国政策

D.沦为帝国主义统治工具

17.藩司专管一省或数个府的民政、财政、土、户籍、钱粮。太平天国运动以来,整军经武对于清朝来说具有了压倒一切的优先地位。为了方便战时调配各项资源,原听命于中央户部的藩司,开始受制于地方督抚。这

( )

A.较明显地受到西方自治思想的影响

B.为晚清地方势力的膨胀奠定了基础

C.说明清朝减轻了对各族人民的剥削

D.反映出清代财政制度的近代化趋势

18.1948年初,人民解放军基本解放了东北、华北、江淮地区的广大农村,全国100%的煤炭资源、80%以上的小麦产区、80%以上的棉花产区均被人民掌控。中国共产党领导的人民政权规定:古董、文物可以输向国统区,粮食、棉布不许从解放区输出,药品等可以从国统区输往解放区。据此可知

( )

A.国民党主力部队基本被消灭殆尽

B.中国共产党注重开展经济斗争

C.发展生产已经成为党的中心工作

D.解放区土地改革运动成效显著

19.1980年与1975年相比,我国粮食播种面积减少6884万亩,总产量却增加674亿斤;棉花播种面积减少53万亩,总产量增加652万担;油料作物和甜菜播种面积共扩大3626万亩,其总产量分别增加70%和150%。这种变化

( )

A.为城市改革奠定了坚实的基础

B.缓解了城市商品粮紧张问题

C.改变了农村生产经营组织形式

D.有利于农村改革探索的深入

20.古代雅典城市广场周围大都是公共建筑,这些建筑前面往往有开敞的柱廊,这些地方成为人们谈论政治、经营商业、探讨哲学甚至举行会议和审判的场所。雅典这种城市布局( )

A.体现了国家治理的特点

B.推动了城市商业的繁荣

C.提高了公民的文化素养

D.加强了国家对舆论控制

21.卢梭认为主权是由公意构成的,公共意志不能被代表,个人的意志只能由自己来表达,况且个别意志或众意也代表不了公意,就算个人意志偶然同公意相同了,也不能冒着被奴役的危险将主权交于个人。这表明卢梭的政治主张是

( )

A.主权是不能被代表的

B.反对直接民主制

C.主权是人固有的权利

D.实行无政府主义

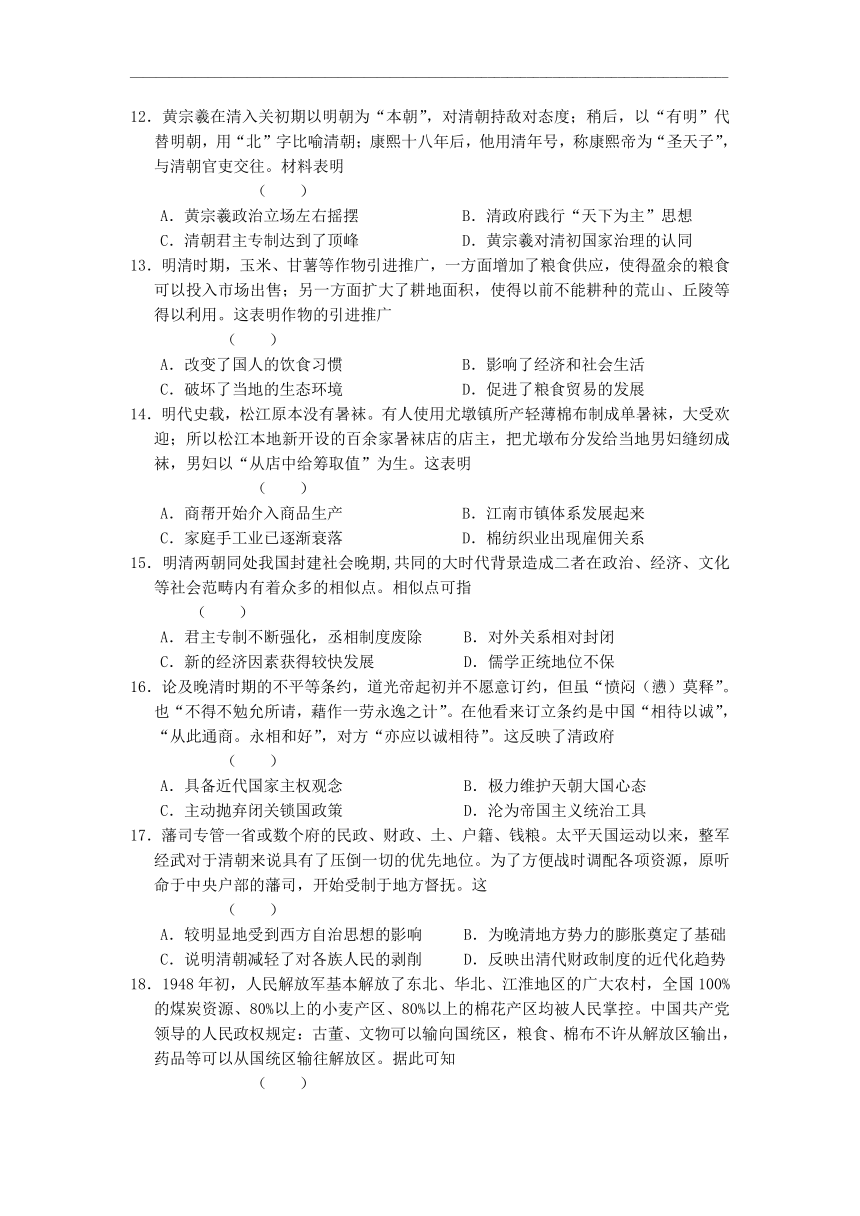

22.下表是18世纪中期-19世纪中期英国国民总收入和英国工人实际工资变化表。据此可知,在工业革命期间,英国

( )

英国国民总收入变化表

年份

约1770

约1790~1793

约1830~1835

数额(百万英镑)

140

175

360

英国工人实际工资变化表(即按实际购买力计算的工资,1851年为100。)

年份

1755

1797

1835

指数

42.74

42.48

78.69

A.工人实际收入与经济发展同步增长

B.经济快速发展依赖于廉价的劳动力

C.工人生活整体上没有改善

D.社会贫富差距进一步拉大

23.1959年,苏共通过的发展规划规定:1959—1963年国营农场的农产品成本应降低2.1%,但实际上却提高了24%。严重缺粮和缺饲料,导致大量牲畜被屠宰,结果使肉、油、蛋及其他产品严重缺乏。这说明当时苏联

( )

A.经济改革重点尚未转向农业

B.公有制经济主导地位已被削弱

C.斯大林模式的影响根深蒂固

D.地方经济自主权并未得到扩大

24.二战后,新兴民族独立国家除了加强区域合作外,还经常一起召开会议呼吁解决国际争端,反对霸权主义。20世纪末,越来越多的国家致力于构建新的国际秩序,联合起来反对强权政治。这些现象

( )

A.表明国际上意识形态分歧很大

B.体现了国际关系民主化进程

C.顺应了和平与发展的时代主题

D.反映了世界格局多极化趋势

25.下面为部分夏季奥林匹克运动会一览表。

时间

举办地

参加国家或地区及数量

未参加国家或地区及数量

1976年

蒙特利尔

美国、苏联等92个

中国、中国台湾及28个非洲国家

1980年

莫斯科

民主德国、波兰等81个

美国、中国等66个国家和地区

1984年

洛杉矶

罗马尼亚、中国等140个

苏联、民主德国等19个国家

1988年

汉城

苏联、美国、中国等159个

朝鲜等国家

1992年

巴塞罗那

美国、独联体等169个

无

根据以上表格信息,可以得出的结论是

( )

A.美国体育优势长期领先世界

B.奥运会推动世界各国矛盾得以解决

C.东西方意识形态的分歧消失

D.冷战时期政治对体育的干涉十分明显

二、非选择题(共3小题,第26小题14分,第27小题16分,第28小题20分,计50分。)

26.春秋战国时期,人口思想已经产生。阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 父母生之,续莫大焉。

——孔子

人众兵强,此帝王之大资也。

——商鞅

材料二 ……使民重死而不远徙;虽有舟舆,无所乘之。……使人复结绳而用之……邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

——老子

今人有五子不为多,子又有五子,大父未死而有二十五孙。是以人民众而财货寡,事力劳而供养薄,故民争,虽倍赏累罚而不免于乱。

——韩非子

(1)指出材料一中两人关于人口思想的共同点,并分析这一思想在当时盛行的原因。(8分)

(2)根据材料二,分别概括老子和韩非子的人口思想,并说明其各自的历史局限性。(6分)

中央与地方关系处理是中国古代政治生态中的重要一环。阅读材料,回答问题。(16分)

材料一 盛唐年间,出于巩固新拓领土和加强边疆守备的战略需要,在边地设十节度使,领边防节镇。后内地刺史加受节度使衔。安史之乱后失于外重,尾大不掉,终于酿成藩镇割据。宋代统治者十分重视唐代藩镇割据的历史经验,厉行中央集权,走向剥夺地方、强干弱枝的极端,限制和破坏地方的经济文化建设。宋代是外患最多的时期之一,而北宋统治者抵抗无力,至于南渡偏安,其中地方无实力,易于虚弱瓦解是其重要原因之一。

——摘编自林英男《唐宋时代地方行政体制和强干弱枝传统的形成》

材料二 大部分行省的辖区包括今天的二到三个省,远远超过以前王朝的一级地方行政区。这种情况适应了元朝疆域辽阔的特点,避免了中央与地方空档过大状况的出现,做到上下结合、浑然一体。行省于地方事务,凡军、政、财权无所不统,与宋朝分割地方权力的制度明显有异。这种情况很大程度上渊源于元朝特殊的民族征服背景。中央只有加重行省权力,才能够及时并有效地镇压反抗行动,同时也能对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制。

(1)根据材料一并结合所学知识,比较唐朝与宋朝在处理中央与地方关系上的不同,并指出各自产生的后果。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括元代行省制形成的原因并分析其积极影响。(8分)

阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一 从16世纪开始,跨国长途贸易成为欧洲资本积累的主要手段。有人把当时全球贸易格局概括为两个大三角,一个是东方或亚洲三角,另一个是大西洋三角。西方史学家布罗代尔说:“美洲白银1572年开始一次新的分流,马尼拉大帆船横跨太平洋,把墨西哥的阿卡普尔科港同菲律宾首都马尼拉连接起来,运来的白银被用于收集中国的丝绸、瓷器和印度的高级棉布,以及宝石、珍珠等物品。”

——摘编自高德步主编《世界经济史》等

材料二 1871~1873年,中国丝茶两项出口占出口总值的87.2%,1891~1893年则下降到51.5%,其他农产品和手工业品出口则由12.8%上升到48.5%,其中主要是豆类、草席、花生、皮毛等物品。甲午战争前,生产资料在中国进口总值中的比重不到10%,1903年达到15%,1920年达到28.5%。最后是棉织品在中国进口总值中居第一位。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料三 世纪之交,中国实行“引进来”和“走出去”相结合的发展战略。2002年至2012年,中国实际使用外商直接投资达8805亿美元,2012年服务业实际使用外资占比48.2%,超过制造业4.5%。2012年中国对外承包工程业务完成营业额1166亿美元,比2002年增长9.4倍。

——摘编自郑有贵主编《中华人民共和国经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,比较16世纪东方三角贸易和大西洋三角贸易的主要不同点。根据材料二并结合所学知识,指出19世纪末期至20世纪初期,中国进出口贸易的主要变化以及变化的原因。(12分)

根据材料三并结合所学知识,概述中国“引进来”和“走出去”战略发展特点以及历史意义。(8分)

高二历史·参考答案

www.

一、单项选择题(共25小题,每小题2分,计50分。)

1~5

6~10

11~15

16~20

21~25

ACCAD

DBCCD

BDBDB

BBBDA

ADCDD

二、非选择题

26.【解析】第(1)问第一小问,依据材料一“父母生之,续莫大焉”“人众兵强,此帝王之大资也”并结合所学知识可得出两人都主张增加人口。第二小问,依据所学知识从宗法观念的影响、对外战争的需要、发展生产的需要、扩充实力的需要等角度分析。第(2)问第一小问,根据材料二“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”“是以人民众而财货寡,事力劳而供养薄,故民争”分别概括可得出老子主张小国寡民,韩非子主张人多财寡,导致争斗。第二小问,依据所学知识可得出老子代表没落奴隶主贵族利益,没有顺应历史发展潮流;韩非子认为人口问题是社会矛盾的根源,没有看到阶级斗争是社会治乱的根源。

【答案】(1)共同点:主张增加人口(或鼓励生育)。

原因:宗法观念的影响;对外战争的需要;发展生产的需要;扩充实力的需要。(8分)

(2)老子:小国寡民。局限性:代表没落奴隶主贵族利益,没有顺应历史发展潮流。

韩非子:人多财寡,导致争斗。局限性:认为人口问题是社会矛盾的根源,没有看到阶级斗争是社会治乱的根源。(6分)

27.【答案】(1)不同:唐朝设置节度使,重外轻内;宋朝厉行中央集权,强干弱枝。后果:唐朝藩镇割据;宋朝积贫积弱。(8分)

(2)原因:元朝疆域辽阔;吸取前朝管理地方的历史教训。积极影响:便利了中央对地方的管理,加强了中央集权;巩固了多民族国家的统一;是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端。(8分)

28.【解析】(1)依据材料中“运来的白银被用于收集中国的丝绸、瓷器和印度的高级棉布,以及宝石、珍珠等物品”等结合新航路开辟后贸易的相关知识分析如下:东方三角贸易以香料、茶叶和纺织品等为主要交易内容,大西洋三角贸易以非洲和美洲间直接的黑奴贸易为主;在东方贸易中,由于欧洲人对东方商品尤其是中国商品的需求,欧洲人在东方贸易中处于入超地位,在大西洋贸易中,欧洲殖民者通过暴力建立起不平等贸易,积累起巨额资本等。

“变化”,依据材料中“其他农产品和手工业品出口则由12.8%上升到48.5%,其中主要是豆类、草席、花生、皮毛等物品”“最后是棉织品在中国进口总值中居第一位”等结合所学知识归纳如下:经济作物和农产品出口增长(或丝茶出口减少);生产资料进口增长等。“原因”,结合所学知识从国际国内因素分析如下:西方资本主义对中国扩大侵略,中国更加深入资本主义世界市场,愈益成为西方资本主义的原料供应国;随着中国机器工业的出现和资本主义的产生,生产资料的进口有所增长等。

(2)第一小问“特点”,依据材料中“2002年至2012年,中国实际使用外商直接投资达8805亿美元,2012年服务业实际使用外资占比48.2%,超过制造业4.5%。2012年中国对外承包工程业务完成营业额1166亿美元,比2002年增长9.4倍”等结合所学知识归纳如下:服务业使用外资占比增长;工程承包在对外投资中得到增长等。第二小问“意义”,依据特点结合所学知识归纳如下:有利于中国产业结构优化;有利于提高中国企业国际竞争力等。

【答案】(1)不同点:东方三角贸易以香料、茶叶和纺织品等为主要交易内容,大西洋三角贸易以非洲和美洲间直接的黑奴贸易为主;在东方贸易中,由于欧洲人对东方商品尤其是中国商品的需求,欧洲人在东方贸易中处于入超地位,在大西洋贸易中,欧洲殖民者通过暴力建立起不平等贸易,积累起巨额资本等。

变化:经济作物和农产品出口增长(或丝茶出口减少);生产资料进口增长等。

原因:西方资本主义对中国扩大侵略,中国更加深入资本主义世界市场,愈益成为西方资本主义的原料供应国;随着中国机器工业的出现和资本主义的产生,生产资料的进口有所增长等。(12分)

(2)特点:服务业使用外资占比增长;工程承包在对外投资中得到增长等。

意义:有利于中国产业结构优化(或有利于扩大就业,改善民生);有利于提高中国企业国际竞争力等。(8分)

舒城县高中2020-2021学年度第二学期第三次统考

高二历史

时间:90分钟

分值:100分

选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.周礼规定,男性贵族可以娶妾多人,但正妻只能有一个。如果元配妻子亡故,理论上男子不能再娶妻,再婚的配偶只能称作继室,而必须保留亡故妻子的元配正妻地位。这一规定意在

( )

A.维护分封统治秩序

B.巩固西周礼乐制度

C.稳定贵族政治基础

D.构建良好社会风尚

2.春秋战国时期,随着封建制赖以存在的宗法制日渐败坏,再依靠封建制重建国家的企图,就难以实现了。随着世代的交替,亲族间维持忠诚的纽带日益松弛,诸侯与周室之间的距离越拉越大。据此可知

( )

A.王位世袭淡化了家天下色彩

B.宗法制导致血缘纽带日益松弛

C.新制度需要突破宗族性规制

D.分封制建立不具有历史必然性

3.先秦儒家经典《尚书》记载:尧帝恭敬节俭、道德纯备,由是家族亲密和睦、万邦诸侯和谐相处,因此尧帝备受天下百姓爱戴。《论语》《孟子》也有类似记载。这些记载( )

A.说明尧帝时期民风淳朴

B.反映出儒家爱民如子的价值追求

C.意在规劝君主实行德治

D.增强了春秋诸侯国的历史认同感

4.下表所示是不同学者对汉武帝“独尊儒术”的相关论述。据此能够得出的正确结论是,汉武帝“独尊儒术”

( )

学者

观点

冯友兰

儒家六艺兼容并包,儒家独尊后,其他学说仍可在六艺的大帽子下,改头换面,保持存在

张玉书

杨晓青

长期的“清静无为”导致中央政府对都分农民失去控制;同时,一些皇室贵族、官僚和大地主、大商人的势力膨胀,成为中央集权的潜在威胁

张宏斌

儒家最能代表全社会普遍认同的文化价值观念,以儒家为核心进行整合,建构新的民族意识理所当然

A.是历史形势使然

B.践行了传统民本思想

C.取决于君主喜好

D.推动了文化自由发展

5.汉宣帝时,精明能干的京兆尹赵广汉因故意错判案件被处死;考课(政绩考核)第一的韩延寿因“放散官钱千余万”被判死罪;顾命大臣萧望之因接受部属贿赂被免去御史大夫之职。这体现了当时

( )

A.外儒内法的治国方式

B.监察体制趋于完善

C.官员积极性受到打击

D.政府严格整顿吏治

6.东汉豪强地主的田庄是一个农、林、牧、副、渔、商综合经营的经济组织。田庄地主组织佃客、部曲、徒附进行生产,主持兴修水利,推广新式农具,甚至自觉抚恤地方贫困人员和破产农民。由此可见,当时

( )

A.重农抑商政策已形同虚设

B.政府注重提高庄园经济地位

C.传统的租佃关系已经瓦解

D.田庄是基层治理的有力补充

7.玄学的代表王弼(226-249年)认为“崇仁义,愈致斯伪……顺自然而行,不造不施”才是治国根本,故应当“从事于道者,以无为为君”。魏晋士人崇尚“无为”反映出当时( )

A.门阀制度受到抨击

B.儒学面临信仰危机

C.无为而治成为主流

D.三教合一趋势显现

8.下表为魏晋南北朝时期部分省区疫灾年次数统计表(表中地区以现代行政划分呈现)。

陕

晋

豫

鲁

苏

皖

鄂

浙

小计

三国时期(220—280)

2

1

1

4

西晋时期(266—316)

8

9

3

2

22

东晋时期(317—420)

1

3

3

3

12

2

24

南北朝时期(420—589)

1

4

6

2

15

3

1

2

34

合计

10

7

20

5

30

4

4

4

84

据上表可知,当时

( )

A.经济水平决定疫灾频次

B.疫灾与战争多寡相一致

C.疫灾重心有南移的趋势

D.中原地区疫灾持续减少

9.唐代前期,各地负责监察的刺史的日常工作是与尚书省联系,唐代中后期则不同,刺史主要是向当地节度观察使请示汇报。这一变化反映了

( )

A.皇权强化导致尚书省的地位下降

B.刺史权力膨胀引起中央政府警惕

C.地方官制的失当削弱了中央集权

D.中央利用分权策略加强地方控制

10.北宋统治者为了笼络知识分子,进士录取额十倍于唐代。南宋时期,弥封、誉录等法因文官过多而日益受到破坏。同时,宋代科举杜绝引荐,纯以试卷定取舍,使得单有文采却不懂治国理民的人可能选在高第。这说明了宋代

( )

A.选官彻底打破门第限制

B.考试制度难以选拔真正优秀的官员

C.科举考试难以取得突破

D.统治者“重文”导致选官弊端丛生

11.元朝至顺元年(1330年),徽州人郑千龄被擢升为泉州录事,但他认为泉州录事牵涉通番贸易,不易洁身自守,以“吾老矣,毋以贪介取辱”而辞官。这表明,郑千龄

( )

A.具有鲜明排外思想

B.深受理学思想的影响

C.意在践行“致良知”

D.极力反对“理欲合一”

12.黄宗羲在清入关初期以明朝为“本朝”,对清朝持敌对态度;稍后,以“有明”代替明朝,用“北”字比喻清朝;康熙十八年后,他用清年号,称康熙帝为“圣天子”,与清朝官吏交往。材料表明

( )

A.黄宗羲政治立场左右摇摆

B.清政府践行“天下为主”思想

C.清朝君主专制达到了顶峰

D.黄宗羲对清初国家治理的认同

13.明清时期,玉米、甘薯等作物引进推广,一方面增加了粮食供应,使得盈余的粮食可以投入市场出售;另一方面扩大了耕地面积,使得以前不能耕种的荒山、丘陵等得以利用。这表明作物的引进推广

( )

A.改变了国人的饮食习惯

B.影响了经济和社会生活

C.破坏了当地的生态环境

D.促进了粮食贸易的发展

14.明代史载,松江原本没有暑袜。有人使用尤墩镇所产轻薄棉布制成单暑袜,大受欢迎;所以松江本地新开设的百余家暑袜店的店主,把尤墩布分发给当地男妇缝纫成袜,男妇以“从店中给筹取值”为生。这表明

( )

A.商帮开始介入商品生产

B.江南市镇体系发展起来

C.家庭手工业已逐渐衰落

D.棉纺织业出现雇佣关系

15.明清两朝同处我国封建社会晚期,共同的大时代背景造成二者在政治、经济、文化等社会范畴内有着众多的相似点。相似点可指

( )

A.君主专制不断强化,丞相制度废除

B.对外关系相对封闭

C.新的经济因素获得较快发展

D.儒学正统地位不保

16.论及晚清时期的不平等条约,道光帝起初并不愿意订约,但虽“愤闷(懑)莫释”。也“不得不勉允所请,藉作一劳永逸之计”。在他看来订立条约是中国“相待以诚”,“从此通商。永相和好”,对方“亦应以诚相待”。这反映了清政府

( )

A.具备近代国家主权观念

B.极力维护天朝大国心态

C.主动抛弃闭关锁国政策

D.沦为帝国主义统治工具

17.藩司专管一省或数个府的民政、财政、土、户籍、钱粮。太平天国运动以来,整军经武对于清朝来说具有了压倒一切的优先地位。为了方便战时调配各项资源,原听命于中央户部的藩司,开始受制于地方督抚。这

( )

A.较明显地受到西方自治思想的影响

B.为晚清地方势力的膨胀奠定了基础

C.说明清朝减轻了对各族人民的剥削

D.反映出清代财政制度的近代化趋势

18.1948年初,人民解放军基本解放了东北、华北、江淮地区的广大农村,全国100%的煤炭资源、80%以上的小麦产区、80%以上的棉花产区均被人民掌控。中国共产党领导的人民政权规定:古董、文物可以输向国统区,粮食、棉布不许从解放区输出,药品等可以从国统区输往解放区。据此可知

( )

A.国民党主力部队基本被消灭殆尽

B.中国共产党注重开展经济斗争

C.发展生产已经成为党的中心工作

D.解放区土地改革运动成效显著

19.1980年与1975年相比,我国粮食播种面积减少6884万亩,总产量却增加674亿斤;棉花播种面积减少53万亩,总产量增加652万担;油料作物和甜菜播种面积共扩大3626万亩,其总产量分别增加70%和150%。这种变化

( )

A.为城市改革奠定了坚实的基础

B.缓解了城市商品粮紧张问题

C.改变了农村生产经营组织形式

D.有利于农村改革探索的深入

20.古代雅典城市广场周围大都是公共建筑,这些建筑前面往往有开敞的柱廊,这些地方成为人们谈论政治、经营商业、探讨哲学甚至举行会议和审判的场所。雅典这种城市布局( )

A.体现了国家治理的特点

B.推动了城市商业的繁荣

C.提高了公民的文化素养

D.加强了国家对舆论控制

21.卢梭认为主权是由公意构成的,公共意志不能被代表,个人的意志只能由自己来表达,况且个别意志或众意也代表不了公意,就算个人意志偶然同公意相同了,也不能冒着被奴役的危险将主权交于个人。这表明卢梭的政治主张是

( )

A.主权是不能被代表的

B.反对直接民主制

C.主权是人固有的权利

D.实行无政府主义

22.下表是18世纪中期-19世纪中期英国国民总收入和英国工人实际工资变化表。据此可知,在工业革命期间,英国

( )

英国国民总收入变化表

年份

约1770

约1790~1793

约1830~1835

数额(百万英镑)

140

175

360

英国工人实际工资变化表(即按实际购买力计算的工资,1851年为100。)

年份

1755

1797

1835

指数

42.74

42.48

78.69

A.工人实际收入与经济发展同步增长

B.经济快速发展依赖于廉价的劳动力

C.工人生活整体上没有改善

D.社会贫富差距进一步拉大

23.1959年,苏共通过的发展规划规定:1959—1963年国营农场的农产品成本应降低2.1%,但实际上却提高了24%。严重缺粮和缺饲料,导致大量牲畜被屠宰,结果使肉、油、蛋及其他产品严重缺乏。这说明当时苏联

( )

A.经济改革重点尚未转向农业

B.公有制经济主导地位已被削弱

C.斯大林模式的影响根深蒂固

D.地方经济自主权并未得到扩大

24.二战后,新兴民族独立国家除了加强区域合作外,还经常一起召开会议呼吁解决国际争端,反对霸权主义。20世纪末,越来越多的国家致力于构建新的国际秩序,联合起来反对强权政治。这些现象

( )

A.表明国际上意识形态分歧很大

B.体现了国际关系民主化进程

C.顺应了和平与发展的时代主题

D.反映了世界格局多极化趋势

25.下面为部分夏季奥林匹克运动会一览表。

时间

举办地

参加国家或地区及数量

未参加国家或地区及数量

1976年

蒙特利尔

美国、苏联等92个

中国、中国台湾及28个非洲国家

1980年

莫斯科

民主德国、波兰等81个

美国、中国等66个国家和地区

1984年

洛杉矶

罗马尼亚、中国等140个

苏联、民主德国等19个国家

1988年

汉城

苏联、美国、中国等159个

朝鲜等国家

1992年

巴塞罗那

美国、独联体等169个

无

根据以上表格信息,可以得出的结论是

( )

A.美国体育优势长期领先世界

B.奥运会推动世界各国矛盾得以解决

C.东西方意识形态的分歧消失

D.冷战时期政治对体育的干涉十分明显

二、非选择题(共3小题,第26小题14分,第27小题16分,第28小题20分,计50分。)

26.春秋战国时期,人口思想已经产生。阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 父母生之,续莫大焉。

——孔子

人众兵强,此帝王之大资也。

——商鞅

材料二 ……使民重死而不远徙;虽有舟舆,无所乘之。……使人复结绳而用之……邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

——老子

今人有五子不为多,子又有五子,大父未死而有二十五孙。是以人民众而财货寡,事力劳而供养薄,故民争,虽倍赏累罚而不免于乱。

——韩非子

(1)指出材料一中两人关于人口思想的共同点,并分析这一思想在当时盛行的原因。(8分)

(2)根据材料二,分别概括老子和韩非子的人口思想,并说明其各自的历史局限性。(6分)

中央与地方关系处理是中国古代政治生态中的重要一环。阅读材料,回答问题。(16分)

材料一 盛唐年间,出于巩固新拓领土和加强边疆守备的战略需要,在边地设十节度使,领边防节镇。后内地刺史加受节度使衔。安史之乱后失于外重,尾大不掉,终于酿成藩镇割据。宋代统治者十分重视唐代藩镇割据的历史经验,厉行中央集权,走向剥夺地方、强干弱枝的极端,限制和破坏地方的经济文化建设。宋代是外患最多的时期之一,而北宋统治者抵抗无力,至于南渡偏安,其中地方无实力,易于虚弱瓦解是其重要原因之一。

——摘编自林英男《唐宋时代地方行政体制和强干弱枝传统的形成》

材料二 大部分行省的辖区包括今天的二到三个省,远远超过以前王朝的一级地方行政区。这种情况适应了元朝疆域辽阔的特点,避免了中央与地方空档过大状况的出现,做到上下结合、浑然一体。行省于地方事务,凡军、政、财权无所不统,与宋朝分割地方权力的制度明显有异。这种情况很大程度上渊源于元朝特殊的民族征服背景。中央只有加重行省权力,才能够及时并有效地镇压反抗行动,同时也能对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制。

(1)根据材料一并结合所学知识,比较唐朝与宋朝在处理中央与地方关系上的不同,并指出各自产生的后果。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括元代行省制形成的原因并分析其积极影响。(8分)

阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一 从16世纪开始,跨国长途贸易成为欧洲资本积累的主要手段。有人把当时全球贸易格局概括为两个大三角,一个是东方或亚洲三角,另一个是大西洋三角。西方史学家布罗代尔说:“美洲白银1572年开始一次新的分流,马尼拉大帆船横跨太平洋,把墨西哥的阿卡普尔科港同菲律宾首都马尼拉连接起来,运来的白银被用于收集中国的丝绸、瓷器和印度的高级棉布,以及宝石、珍珠等物品。”

——摘编自高德步主编《世界经济史》等

材料二 1871~1873年,中国丝茶两项出口占出口总值的87.2%,1891~1893年则下降到51.5%,其他农产品和手工业品出口则由12.8%上升到48.5%,其中主要是豆类、草席、花生、皮毛等物品。甲午战争前,生产资料在中国进口总值中的比重不到10%,1903年达到15%,1920年达到28.5%。最后是棉织品在中国进口总值中居第一位。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料三 世纪之交,中国实行“引进来”和“走出去”相结合的发展战略。2002年至2012年,中国实际使用外商直接投资达8805亿美元,2012年服务业实际使用外资占比48.2%,超过制造业4.5%。2012年中国对外承包工程业务完成营业额1166亿美元,比2002年增长9.4倍。

——摘编自郑有贵主编《中华人民共和国经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,比较16世纪东方三角贸易和大西洋三角贸易的主要不同点。根据材料二并结合所学知识,指出19世纪末期至20世纪初期,中国进出口贸易的主要变化以及变化的原因。(12分)

根据材料三并结合所学知识,概述中国“引进来”和“走出去”战略发展特点以及历史意义。(8分)

高二历史·参考答案

www.

一、单项选择题(共25小题,每小题2分,计50分。)

1~5

6~10

11~15

16~20

21~25

ACCAD

DBCCD

BDBDB

BBBDA

ADCDD

二、非选择题

26.【解析】第(1)问第一小问,依据材料一“父母生之,续莫大焉”“人众兵强,此帝王之大资也”并结合所学知识可得出两人都主张增加人口。第二小问,依据所学知识从宗法观念的影响、对外战争的需要、发展生产的需要、扩充实力的需要等角度分析。第(2)问第一小问,根据材料二“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”“是以人民众而财货寡,事力劳而供养薄,故民争”分别概括可得出老子主张小国寡民,韩非子主张人多财寡,导致争斗。第二小问,依据所学知识可得出老子代表没落奴隶主贵族利益,没有顺应历史发展潮流;韩非子认为人口问题是社会矛盾的根源,没有看到阶级斗争是社会治乱的根源。

【答案】(1)共同点:主张增加人口(或鼓励生育)。

原因:宗法观念的影响;对外战争的需要;发展生产的需要;扩充实力的需要。(8分)

(2)老子:小国寡民。局限性:代表没落奴隶主贵族利益,没有顺应历史发展潮流。

韩非子:人多财寡,导致争斗。局限性:认为人口问题是社会矛盾的根源,没有看到阶级斗争是社会治乱的根源。(6分)

27.【答案】(1)不同:唐朝设置节度使,重外轻内;宋朝厉行中央集权,强干弱枝。后果:唐朝藩镇割据;宋朝积贫积弱。(8分)

(2)原因:元朝疆域辽阔;吸取前朝管理地方的历史教训。积极影响:便利了中央对地方的管理,加强了中央集权;巩固了多民族国家的统一;是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端。(8分)

28.【解析】(1)依据材料中“运来的白银被用于收集中国的丝绸、瓷器和印度的高级棉布,以及宝石、珍珠等物品”等结合新航路开辟后贸易的相关知识分析如下:东方三角贸易以香料、茶叶和纺织品等为主要交易内容,大西洋三角贸易以非洲和美洲间直接的黑奴贸易为主;在东方贸易中,由于欧洲人对东方商品尤其是中国商品的需求,欧洲人在东方贸易中处于入超地位,在大西洋贸易中,欧洲殖民者通过暴力建立起不平等贸易,积累起巨额资本等。

“变化”,依据材料中“其他农产品和手工业品出口则由12.8%上升到48.5%,其中主要是豆类、草席、花生、皮毛等物品”“最后是棉织品在中国进口总值中居第一位”等结合所学知识归纳如下:经济作物和农产品出口增长(或丝茶出口减少);生产资料进口增长等。“原因”,结合所学知识从国际国内因素分析如下:西方资本主义对中国扩大侵略,中国更加深入资本主义世界市场,愈益成为西方资本主义的原料供应国;随着中国机器工业的出现和资本主义的产生,生产资料的进口有所增长等。

(2)第一小问“特点”,依据材料中“2002年至2012年,中国实际使用外商直接投资达8805亿美元,2012年服务业实际使用外资占比48.2%,超过制造业4.5%。2012年中国对外承包工程业务完成营业额1166亿美元,比2002年增长9.4倍”等结合所学知识归纳如下:服务业使用外资占比增长;工程承包在对外投资中得到增长等。第二小问“意义”,依据特点结合所学知识归纳如下:有利于中国产业结构优化;有利于提高中国企业国际竞争力等。

【答案】(1)不同点:东方三角贸易以香料、茶叶和纺织品等为主要交易内容,大西洋三角贸易以非洲和美洲间直接的黑奴贸易为主;在东方贸易中,由于欧洲人对东方商品尤其是中国商品的需求,欧洲人在东方贸易中处于入超地位,在大西洋贸易中,欧洲殖民者通过暴力建立起不平等贸易,积累起巨额资本等。

变化:经济作物和农产品出口增长(或丝茶出口减少);生产资料进口增长等。

原因:西方资本主义对中国扩大侵略,中国更加深入资本主义世界市场,愈益成为西方资本主义的原料供应国;随着中国机器工业的出现和资本主义的产生,生产资料的进口有所增长等。(12分)

(2)特点:服务业使用外资占比增长;工程承包在对外投资中得到增长等。

意义:有利于中国产业结构优化(或有利于扩大就业,改善民生);有利于提高中国企业国际竞争力等。(8分)

同课章节目录