人教版 一年级上册音乐 第四单元 唱歌 彝族娃娃真幸福|教案

文档属性

| 名称 | 人教版 一年级上册音乐 第四单元 唱歌 彝族娃娃真幸福|教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 144.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2021-06-04 15:25:32 | ||

图片预览

文档简介

《彝家娃娃真幸福》

——小学一年级唱歌课教学设计

一、【指导思想与理论依据】

(一)指导思想:

本课设计根据一年级学生的认知规律和年龄特点,鼓励学生积极参与音乐活动;在聆听的基础上分辨音高,积累感性经验;在学唱的过程中解决难点,用自然的嗓音、自信地演唱歌曲,激发学生对音乐的兴趣。

(二)理论依据:

兴趣是音乐的学习的根本动力和终身喜爱音乐的必要条件。本课以歌曲《彝家娃娃真幸福》的演唱为核心内容,通过感知音高、接唱旋律等形式,培养学生的音乐感受力和音高的记忆能力,激发学生对音乐的学习兴趣。

二、【教学背景分析】

(一)

教学内容分析

1.在教材中的地位和作用

《彝家娃娃真幸福》是人民音乐出版社义务教科书一年级下册五线谱教材第七课中一首演唱歌曲。第七课选取了四首具有我国不同音乐特色的音乐作品,皆在让学生接触并了解我国丰富多彩的民族音乐,激发学生对民族音乐的喜爱。本作品充分利用彝族的音调特点,通过对彝家娃娃在喜庆佳节时欢快歌舞这一生活场景的描写,热情洋溢地展现了彝族儿童的幸福生活。

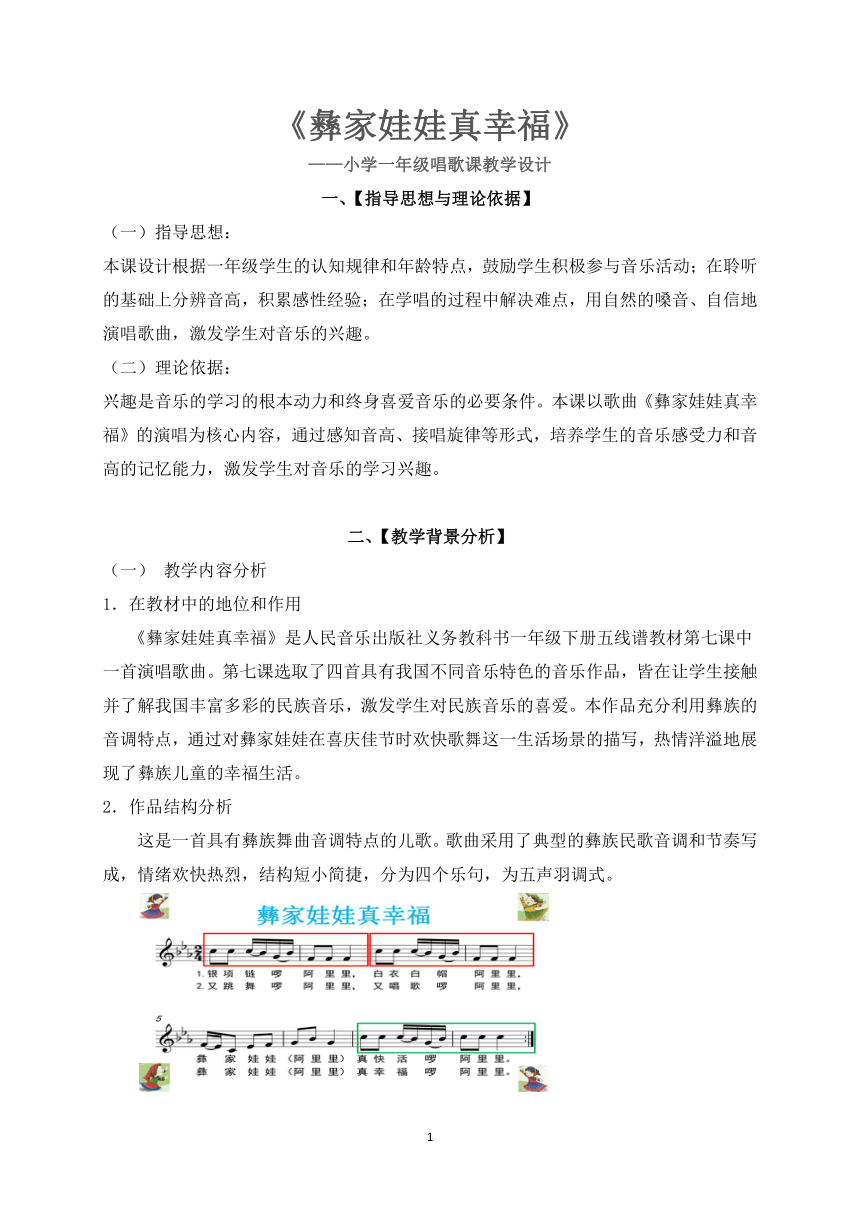

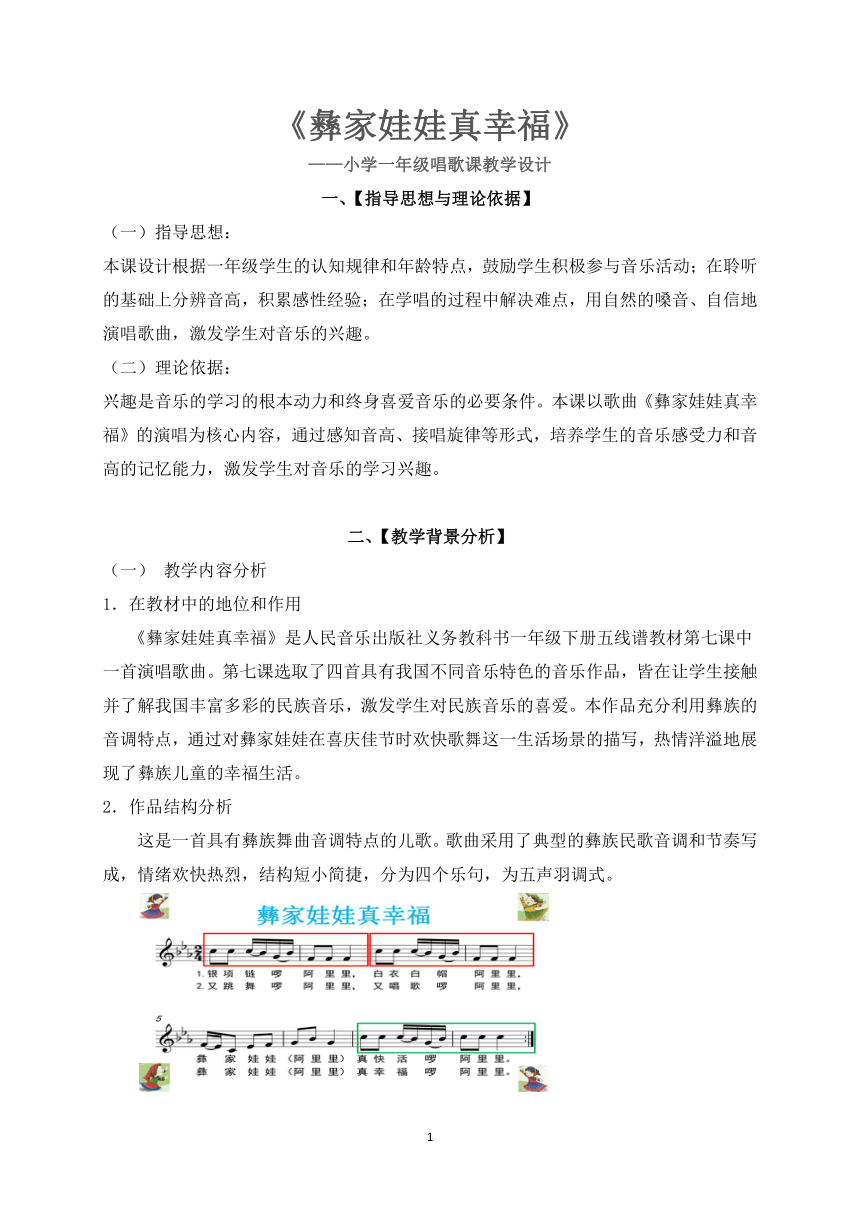

2.作品结构分析

这是一首具有彝族舞曲音调特点的儿歌。歌曲采用了典型的彝族民歌音调和节奏写成,情绪欢快热烈,结构短小简捷,分为四个乐句,为五声羽调式。

第一、二乐句节奏及旋律为完全重复,第三句节奏略有变化,第四句节奏再次重复使得整首歌曲风格统一,同音重负结束在高音“la”上,更体现了歌曲的欢快情绪。歌词内容带有一定的故事情节,简洁的描绘了彝族人民的服饰特点及彝族小朋友载歌载舞的幸福场面,尤其是衬词“阿里里”,采用了彝族特有的语言,即突出了彝族音乐的特点,又凸显了歌曲边歌边舞的特点。歌曲演唱时常成群结队地进行,手牵着手,左摇右晃,十分天真自得。

歌曲形象鲜明,节奏明快,语言生动风趣,曲调活泼简练,结构简短,语言生动,充满了高原山区的泥土味,没有半点矫揉造作之感。

3.音乐与相关文化内容

彝族是一个能歌善舞、勤劳勇敢的少数民族。彝族是我国西南地区人口最多的一个少数民族,居住在四川、云南、贵州广西的广大地区。

彝语称火为“莫都”,彝家人自古至今延续着对火的崇拜,这也是彝族火把节的来源,每年农历的六月二十四日彝家人都要点上火把举行盛大的欢庆活动。

彝族儿歌是彝族人们长期的生产生活中创造出来的符合儿童理解能力、心理特点和欣赏趣味的一种口头短歌。歌曲一般腔格较固定,乐节与学段规整,体式短小,音乐朗朗上口。

(二)学生情况分析

演唱方面:经过一年的学习,学生学习歌曲的能力有了很大的提高,经过了一段时间的演唱旋律的训练,学生在音准方面有很大进步。

相关知识方面:学生在此之前没有过多的接触少数民族歌舞,对少数民族不了解。因此学生会对本节课内容感到好奇,对本节课的活动乐于参与。

歌表演方面:对于舞蹈动作我感觉学生整体身体协调性不是很好,学习起来有热情,但谈不上美观,但是恰好表现出一年级学生可爱活泼的一面。

(三)教学方式与教学手段说明

本课以听辨音高、旋律填空、演唱歌曲为主,让学生在演唱中感受歌曲情绪、内涵、感知歌曲旋律特点。

在演唱过程中,运用乐句间的力度变化、添加恰当音乐记号的方式正确把握并表现《彝家娃娃真幸福》的音乐情绪,培养和提高学生对音乐歌曲的演唱能力。

(四)技术准备

运用西贝柳斯打谱软件、Microsoft

Office

PowerPoint

软件制作教学课件,辅助教学,集文字、图像、视频和声音等多种媒体于一体,动静结合、声像合一。

(五)前期教学状况、问题及其对策

问题1:学生识读曲谱时会出现音准问题。

对策:采用听辨音高、旋律填空等教学方式解决。

问题2:在学唱歌曲过程中低年级的歌曲处理能力欠缺。

对策:教师积极调动学生积极性,通过分析乐句、加入适合的力度记号及音乐标记,更好地表现歌曲欢快的情绪。

三、【教学目标】

(一)情感态度与价值观:

通过歌曲的欣赏与学习初步了解彝族的风土人情及音乐特点,感受彝族人民的幸福生活。

(二)过程与方法:

过程

方法

目标

视听结合

学唱歌谱

聆听、对比、视唱、分析

听辨、唱准歌曲中的衬词处

学唱歌曲

艺术处理

感受、对比

能够有力度变化的演唱歌曲

拓展聆听

感知特点

聆听、感受

体会彝族儿童歌曲特点

(三)知识与技能:

1.能用轻巧、有弹性的声音演唱歌曲

2.听辨、唱准歌曲中的四个衬词“阿里里”

四、【教学重点与难点】

(一)教学重点

能用轻巧、有弹性的声音演唱歌曲。

(二)教学难点

1.能够辨别音的高低位置

2.唱准歌曲中的四个衬词“阿里里”。

五、【教学过程】

组织教学,师生问好

(二)发声练习,节奏游戏

阶段目标:强化学生对音阶唱名的记忆,培养学生的节奏感及对音乐的记忆能力。

1.演唱音阶

教师提示学生注意:坐姿、口腔打开、控制音量、自然发声。

2.节奏游戏

出示4个节奏,教师敲击节奏,学生选择相应的序号,并拍击节奏。

指导全体学生拍击节奏,并找出两条节奏的相同点。

【设计意图:让学生做好唱歌前的积极状态,身体坐直,自然发声;通过教师敲击节奏,学生模仿,养成学生对对节奏的记忆感。】

提问导入

认识彝族

阶段目标:引导学生初步了解彝族,培养民族感。

1.教师提问:同学们你们知道咱们国家有多少个少数民族吗?你都知道哪些民族?

2.播放视频

认识彝族

导言:今天我们就一起走进一个热情好客、能歌善舞的民族——彝族。我们先了解一下彝族吧!

3.彝族是一个能歌善舞、勤劳勇敢的民族。今天我们就来学习一首富有彝族音调特点的儿童歌曲《彝家娃娃真幸福》。

【设计意图:通过视频方式,使学生对彝族的风土人情有所了解。】

视听结合

学唱歌谱

阶段目标:聆听音乐,感受歌曲的整体风格,解决演唱难点,激发学生学习的欲望,使学生听辨、唱准歌曲中的四处衬词旋律的音高,

1.初听,歌曲感受情绪

提问:歌曲的情绪怎样?速度怎样?歌曲中经常用到哪个词?

学生听后回答。

2.再听,感知歌曲衬词

(1)“阿里里”在歌曲中出现了几次?

“阿哩哩”没有实际意义,好像我们平时说话时候的衬词,举例:“啦啦啦;啊;呀等等”。加上了“阿哩哩”这组衬词,使得歌曲表达的意思更完整,表现出彝族小朋友快乐的心情。

(2)听歌曲,在“阿里里”处拍手表示

3.演唱(D——L)音阶

4.出示3组旋律,认识音高,听唱法视唱唱名

5.听辨音高,接龙听唱旋律并填空。

注:衬词处加入高中低不同的拍手位置,感知音高、提示音准。

6.引导分析歌曲旋律

第1、2乐句完全重复,第4乐句变化重复,落在同音重复的“la”音上

【设计意图:通过聆听让学生感知歌曲情绪;对比、聆听、模唱衬词处旋律,加深对歌曲旋律的记忆,提高学生对比分析旋律的能力。】

学唱歌曲

艺术处理

阶段目标:引导学生主动、愉悦的学习,用轻巧、有弹性的声音自信的演唱歌曲。

1.学唱第一、二段歌词(读歌词——唱歌词——分组分段演唱)

注意提示:吐字清晰

2.

歌曲艺术处理

完整演唱

(1)第一、二乐句力度对比演唱

表现出彝家娃娃快乐的一面。

(2)第三乐句是全曲最抒情的一句,所以应当唱的柔和、委婉一些。

(3)第四乐句结束在全曲最高音“La”欢快情绪,力度要强给人带来一种结束感。

(4)歌曲结尾处加入“嘿萨”。

教师导言:彝家娃娃高兴的时候他们会说“嘿—萨”

让我们一起用彝语喊一声快乐,嘿—萨!“嘿萨”加在歌曲的什么地方合适呢??

3.

加入拍手动作演唱歌曲,“嘿萨”处跺脚。

【设计意图:通过乐句对比,引导学生有控制地演唱歌曲,培养学生审美情感。】

(五)拓展聆听

感知特点

阶段目标:感受彝族儿歌欢快、活泼的情绪和民族风格,

导言:在彝族民歌中,儿歌极为丰富。大多数的彝族儿歌都带有一定的故事情节,语言生动风趣,曲调活动简练。下面就让我们一起聆听一首用彝语演唱的彝族儿童歌曲《上学歌》

【设计意图:通过视同结合,让学生更深一步的体会感受彝族儿歌的特点。】

(六)总结下课

阶段目标:提高学生对少数民族的认识面,在音乐中结束课程。

导言:今天咱们学习的是具有哪个少数民族特点的儿童歌曲?(彝族)

我们国家每个少数民族的人民都非常的热情好客,他们都是能歌善舞的。在今后的音乐课中,你会与老师一起了解其他少数民族的音乐,体会不同民族的音乐风格!

让我们载歌载舞,在音乐中结束今天的彝家之行。

【设计意图:对学生进行德育渗透,五十六个民族要互相团结,激发学生再去认识少数民族的愿望。】

1

——小学一年级唱歌课教学设计

一、【指导思想与理论依据】

(一)指导思想:

本课设计根据一年级学生的认知规律和年龄特点,鼓励学生积极参与音乐活动;在聆听的基础上分辨音高,积累感性经验;在学唱的过程中解决难点,用自然的嗓音、自信地演唱歌曲,激发学生对音乐的兴趣。

(二)理论依据:

兴趣是音乐的学习的根本动力和终身喜爱音乐的必要条件。本课以歌曲《彝家娃娃真幸福》的演唱为核心内容,通过感知音高、接唱旋律等形式,培养学生的音乐感受力和音高的记忆能力,激发学生对音乐的学习兴趣。

二、【教学背景分析】

(一)

教学内容分析

1.在教材中的地位和作用

《彝家娃娃真幸福》是人民音乐出版社义务教科书一年级下册五线谱教材第七课中一首演唱歌曲。第七课选取了四首具有我国不同音乐特色的音乐作品,皆在让学生接触并了解我国丰富多彩的民族音乐,激发学生对民族音乐的喜爱。本作品充分利用彝族的音调特点,通过对彝家娃娃在喜庆佳节时欢快歌舞这一生活场景的描写,热情洋溢地展现了彝族儿童的幸福生活。

2.作品结构分析

这是一首具有彝族舞曲音调特点的儿歌。歌曲采用了典型的彝族民歌音调和节奏写成,情绪欢快热烈,结构短小简捷,分为四个乐句,为五声羽调式。

第一、二乐句节奏及旋律为完全重复,第三句节奏略有变化,第四句节奏再次重复使得整首歌曲风格统一,同音重负结束在高音“la”上,更体现了歌曲的欢快情绪。歌词内容带有一定的故事情节,简洁的描绘了彝族人民的服饰特点及彝族小朋友载歌载舞的幸福场面,尤其是衬词“阿里里”,采用了彝族特有的语言,即突出了彝族音乐的特点,又凸显了歌曲边歌边舞的特点。歌曲演唱时常成群结队地进行,手牵着手,左摇右晃,十分天真自得。

歌曲形象鲜明,节奏明快,语言生动风趣,曲调活泼简练,结构简短,语言生动,充满了高原山区的泥土味,没有半点矫揉造作之感。

3.音乐与相关文化内容

彝族是一个能歌善舞、勤劳勇敢的少数民族。彝族是我国西南地区人口最多的一个少数民族,居住在四川、云南、贵州广西的广大地区。

彝语称火为“莫都”,彝家人自古至今延续着对火的崇拜,这也是彝族火把节的来源,每年农历的六月二十四日彝家人都要点上火把举行盛大的欢庆活动。

彝族儿歌是彝族人们长期的生产生活中创造出来的符合儿童理解能力、心理特点和欣赏趣味的一种口头短歌。歌曲一般腔格较固定,乐节与学段规整,体式短小,音乐朗朗上口。

(二)学生情况分析

演唱方面:经过一年的学习,学生学习歌曲的能力有了很大的提高,经过了一段时间的演唱旋律的训练,学生在音准方面有很大进步。

相关知识方面:学生在此之前没有过多的接触少数民族歌舞,对少数民族不了解。因此学生会对本节课内容感到好奇,对本节课的活动乐于参与。

歌表演方面:对于舞蹈动作我感觉学生整体身体协调性不是很好,学习起来有热情,但谈不上美观,但是恰好表现出一年级学生可爱活泼的一面。

(三)教学方式与教学手段说明

本课以听辨音高、旋律填空、演唱歌曲为主,让学生在演唱中感受歌曲情绪、内涵、感知歌曲旋律特点。

在演唱过程中,运用乐句间的力度变化、添加恰当音乐记号的方式正确把握并表现《彝家娃娃真幸福》的音乐情绪,培养和提高学生对音乐歌曲的演唱能力。

(四)技术准备

运用西贝柳斯打谱软件、Microsoft

Office

PowerPoint

软件制作教学课件,辅助教学,集文字、图像、视频和声音等多种媒体于一体,动静结合、声像合一。

(五)前期教学状况、问题及其对策

问题1:学生识读曲谱时会出现音准问题。

对策:采用听辨音高、旋律填空等教学方式解决。

问题2:在学唱歌曲过程中低年级的歌曲处理能力欠缺。

对策:教师积极调动学生积极性,通过分析乐句、加入适合的力度记号及音乐标记,更好地表现歌曲欢快的情绪。

三、【教学目标】

(一)情感态度与价值观:

通过歌曲的欣赏与学习初步了解彝族的风土人情及音乐特点,感受彝族人民的幸福生活。

(二)过程与方法:

过程

方法

目标

视听结合

学唱歌谱

聆听、对比、视唱、分析

听辨、唱准歌曲中的衬词处

学唱歌曲

艺术处理

感受、对比

能够有力度变化的演唱歌曲

拓展聆听

感知特点

聆听、感受

体会彝族儿童歌曲特点

(三)知识与技能:

1.能用轻巧、有弹性的声音演唱歌曲

2.听辨、唱准歌曲中的四个衬词“阿里里”

四、【教学重点与难点】

(一)教学重点

能用轻巧、有弹性的声音演唱歌曲。

(二)教学难点

1.能够辨别音的高低位置

2.唱准歌曲中的四个衬词“阿里里”。

五、【教学过程】

组织教学,师生问好

(二)发声练习,节奏游戏

阶段目标:强化学生对音阶唱名的记忆,培养学生的节奏感及对音乐的记忆能力。

1.演唱音阶

教师提示学生注意:坐姿、口腔打开、控制音量、自然发声。

2.节奏游戏

出示4个节奏,教师敲击节奏,学生选择相应的序号,并拍击节奏。

指导全体学生拍击节奏,并找出两条节奏的相同点。

【设计意图:让学生做好唱歌前的积极状态,身体坐直,自然发声;通过教师敲击节奏,学生模仿,养成学生对对节奏的记忆感。】

提问导入

认识彝族

阶段目标:引导学生初步了解彝族,培养民族感。

1.教师提问:同学们你们知道咱们国家有多少个少数民族吗?你都知道哪些民族?

2.播放视频

认识彝族

导言:今天我们就一起走进一个热情好客、能歌善舞的民族——彝族。我们先了解一下彝族吧!

3.彝族是一个能歌善舞、勤劳勇敢的民族。今天我们就来学习一首富有彝族音调特点的儿童歌曲《彝家娃娃真幸福》。

【设计意图:通过视频方式,使学生对彝族的风土人情有所了解。】

视听结合

学唱歌谱

阶段目标:聆听音乐,感受歌曲的整体风格,解决演唱难点,激发学生学习的欲望,使学生听辨、唱准歌曲中的四处衬词旋律的音高,

1.初听,歌曲感受情绪

提问:歌曲的情绪怎样?速度怎样?歌曲中经常用到哪个词?

学生听后回答。

2.再听,感知歌曲衬词

(1)“阿里里”在歌曲中出现了几次?

“阿哩哩”没有实际意义,好像我们平时说话时候的衬词,举例:“啦啦啦;啊;呀等等”。加上了“阿哩哩”这组衬词,使得歌曲表达的意思更完整,表现出彝族小朋友快乐的心情。

(2)听歌曲,在“阿里里”处拍手表示

3.演唱(D——L)音阶

4.出示3组旋律,认识音高,听唱法视唱唱名

5.听辨音高,接龙听唱旋律并填空。

注:衬词处加入高中低不同的拍手位置,感知音高、提示音准。

6.引导分析歌曲旋律

第1、2乐句完全重复,第4乐句变化重复,落在同音重复的“la”音上

【设计意图:通过聆听让学生感知歌曲情绪;对比、聆听、模唱衬词处旋律,加深对歌曲旋律的记忆,提高学生对比分析旋律的能力。】

学唱歌曲

艺术处理

阶段目标:引导学生主动、愉悦的学习,用轻巧、有弹性的声音自信的演唱歌曲。

1.学唱第一、二段歌词(读歌词——唱歌词——分组分段演唱)

注意提示:吐字清晰

2.

歌曲艺术处理

完整演唱

(1)第一、二乐句力度对比演唱

表现出彝家娃娃快乐的一面。

(2)第三乐句是全曲最抒情的一句,所以应当唱的柔和、委婉一些。

(3)第四乐句结束在全曲最高音“La”欢快情绪,力度要强给人带来一种结束感。

(4)歌曲结尾处加入“嘿萨”。

教师导言:彝家娃娃高兴的时候他们会说“嘿—萨”

让我们一起用彝语喊一声快乐,嘿—萨!“嘿萨”加在歌曲的什么地方合适呢??

3.

加入拍手动作演唱歌曲,“嘿萨”处跺脚。

【设计意图:通过乐句对比,引导学生有控制地演唱歌曲,培养学生审美情感。】

(五)拓展聆听

感知特点

阶段目标:感受彝族儿歌欢快、活泼的情绪和民族风格,

导言:在彝族民歌中,儿歌极为丰富。大多数的彝族儿歌都带有一定的故事情节,语言生动风趣,曲调活动简练。下面就让我们一起聆听一首用彝语演唱的彝族儿童歌曲《上学歌》

【设计意图:通过视同结合,让学生更深一步的体会感受彝族儿歌的特点。】

(六)总结下课

阶段目标:提高学生对少数民族的认识面,在音乐中结束课程。

导言:今天咱们学习的是具有哪个少数民族特点的儿童歌曲?(彝族)

我们国家每个少数民族的人民都非常的热情好客,他们都是能歌善舞的。在今后的音乐课中,你会与老师一起了解其他少数民族的音乐,体会不同民族的音乐风格!

让我们载歌载舞,在音乐中结束今天的彝家之行。

【设计意图:对学生进行德育渗透,五十六个民族要互相团结,激发学生再去认识少数民族的愿望。】

1

同课章节目录

- 第一单元 有趣的声音世界

- 活动 寻找生活中的声音

- 唱歌 大雨和小雨

- 唱歌 布谷

- 知识 声音的强弱

- 唱歌 大鼓和小鼓

- 欣赏 青蛙音乐会

- 第二单元 我爱家乡我爱祖国

- 欣赏 中华人民共和国国歌

- 唱歌 国旗国旗真美丽

- 学乐器 响板和碰铃

- 欣赏 我爱北京天安门

- 唱歌 草原就是我的家

- 唱歌 我爱家乡我爱祖国

- 歌表演 娃哈哈

- 第三单元 我们都是好朋友

- 读童谣找朋友

- 唱歌 好朋友

- 欣赏 洋娃娃之梦

- 歌表演 两只小象

- 学乐器 三角铁和铃鼓

- 唱歌 各族小朋友在一起

- 集体舞 拍手唱歌笑呵呵

- 第四单元 音乐中的动物

- 唱歌 小青蛙找家

- 欣赏 野蜂飞舞

- 知识 声音的长短

- 欣赏 引子与狮王进行曲

- 欣赏 水族馆

- 唱歌 小蜻蜓

- 第五单元 动画城

- 活动 丰富多彩的动画人物

- 欣赏 一个师傅仨徒弟

- 学乐器 木鱼和双响筒

- 读童谣 唐僧骑马咚得咚

- 欣赏 快乐的小熊猫

- 情景剧 三只小猪

- 第六单元 迎新春

- 唱歌 新年好

- 唱歌 祝你圣诞快乐

- 学乐器 堂鼓和钹

- 唱歌 龙咚锵

- 欣赏 新春乐

- 欣赏 狮子舞绣球

- 我的音乐网页

- 编创 快乐的一天

- 选唱 火车开啦

- 选唱 彝家娃娃真幸福

- 选唱 小毛驴

- 选听 扑蝴蝶

- 选听 放鞭炮

- 选听 火车波尔卡