第四单元 新民主主义革命的开始 单元测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 第四单元 新民主主义革命的开始 单元测试卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-04 06:14:40 | ||

图片预览

文档简介

第四单元 新民主主义革命的开始 测试卷

一、选择题(每题2分,共30分)

1. 有学者指出,在中西文化经历了70多年的撞击和交汇之后,出现于20世纪第二个十年里的这一阵波潮,其潮头已经越出了启蒙的本义。“这一阵波潮”是指( )

A. 虎门销烟 B. 戊戌变法

C. 袁世凯独裁 D. 新文化运动

2. 毛泽东说:“我在师范学校学习的时候,就开始读这个杂志了。我非常钦佩胡适和陈独秀的文章。他们代替了已经被我抛弃的梁启超和康有为,一时成了我的楷模。”毛泽东所说的杂志当时主要宣传( )

A. 传统儒家思想 B. 维新变法思想

C. 民主革命思想 D. 民主和科学

3. 新文化运动时,鲁迅的小说《狂人日记》、胡适的诗集《尝试集》,在当时都产生了很大影响。从1920年秋开始,全国各学校一、二年级的国文都改成了新文学的形式。由此可见,新文化运动提倡( )

A. 白话文 B. 封建礼教

C. 新道德 D. 旧道德

4. 陈独秀曾说:“其实孔子精华,乃在祖述儒家,组织有系统之伦理学说……而在宗法社会封建时代,诚属名产。吾人所不满意者,以其为不适于现代社会之伦理学说,然犹支配今日之人心,以为文明改进之大阻力耳。”可见陈独秀( )

A. 提倡科学,反对迷信

B. 提倡人性,反对神学

C. 排斥传统伦理道德

D. 提倡新文学,反对旧文学

5. “他们对于现状,对于历史,对于外国事物,没有历史唯物主义的批判精神,所谓坏就是绝对的坏,一切皆坏;好就是绝对的好,一切都好。”这说明了新文化运动( )

A. 是一次伟大的思想解放运动

B. 对东西方文化的看法有一定的片面性

C. 动摇了封建礼教的统治地位

D. 使人们接受了一次民主和科学的洗礼

6. 下图是1919年5月7日北京高师被捕学生回校时受到热烈欢迎的照片,下列围绕照片所反映事件前因后果的表述错误的是( )

A. 这反映了新文化运动的影响

B. 他们因游行示威而被捕

C. 他们因工人罢工的压力而被释放

D. 逮捕他们的是北洋政府

7. 毛泽东指出:“五四运动的杰出的历史意义,在于它带着为辛亥革命还不曾有的姿态。”一百多年前的这场运动中,“不曾有的姿态”主要是指( )

A. 毫不妥协的反帝反封建精神

B. 农民阶级成为运动的先锋

C. 推翻了两千多年的封建帝制

D. 反对一切外来的西方文化

8. 吴玉章在回忆五四运动时说:“以往搞革命的人,眼睛总是看着上层的军官、政客、议员……如今在五四群众运动的对比下,上层的社会力量显得何等的微不足道。”这段话说明五四运动( )

A. 具有广泛的群众基础 B. 富有彻底的斗争精神

C. 具有反帝反封建性质 D. 依靠上层社会的力量

9. “现在日本在万国和会上要求并吞青岛,管理山东一切权利,就要成功了!他们的外交大胜利了!我们的外交大失败了!……所以我们学界今天排队到各公使馆去要求各国出来维持公理,务望全国工商各界,一律起来设法开国民大会,外争主权,内除国贼。中国存亡,就在此一举了!”从材料中不能得出的结论是( )

A. 巴黎和会上中国外交失败是五四运动发生的直接原因

B. “外争主权,内除国贼”说明这是一次反帝反封建运动

C. 五四运动促进了马克思主义在中国的传播

D. 五四精神的核心是爱国主义

10. “五四的火炬,唤起了民族的觉醒。”下列叙述能佐证这一观点的有( )

①激发了青年的爱国热情

②马克思主义得到广泛传播

③加速了新文化运动的步伐

④建立了亚洲第一个共和制国家

A. ①②③ B. ①②④

C. ①③④ D. ②③④

11. “在宣传十月革命的过程中,他自己的觉悟得到迅速提高,从一个爱国的民主主义者转变为一个马克思主义者,并且成为我国最早的马克思主义传播者。”这里的“他”是( )

A. 陈独秀 B. 李大钊

C. 董必武 D. 鲁迅

12. 下图为中国共产党早期组织创办的刊物。这表明,中国共产党从一开始就( )

A. 认识到人民群众力量的伟大

B. 成为队伍庞大的革命政党

C. 确定最低纲领是实现共产主义

D. 在全国各地建立了党组织

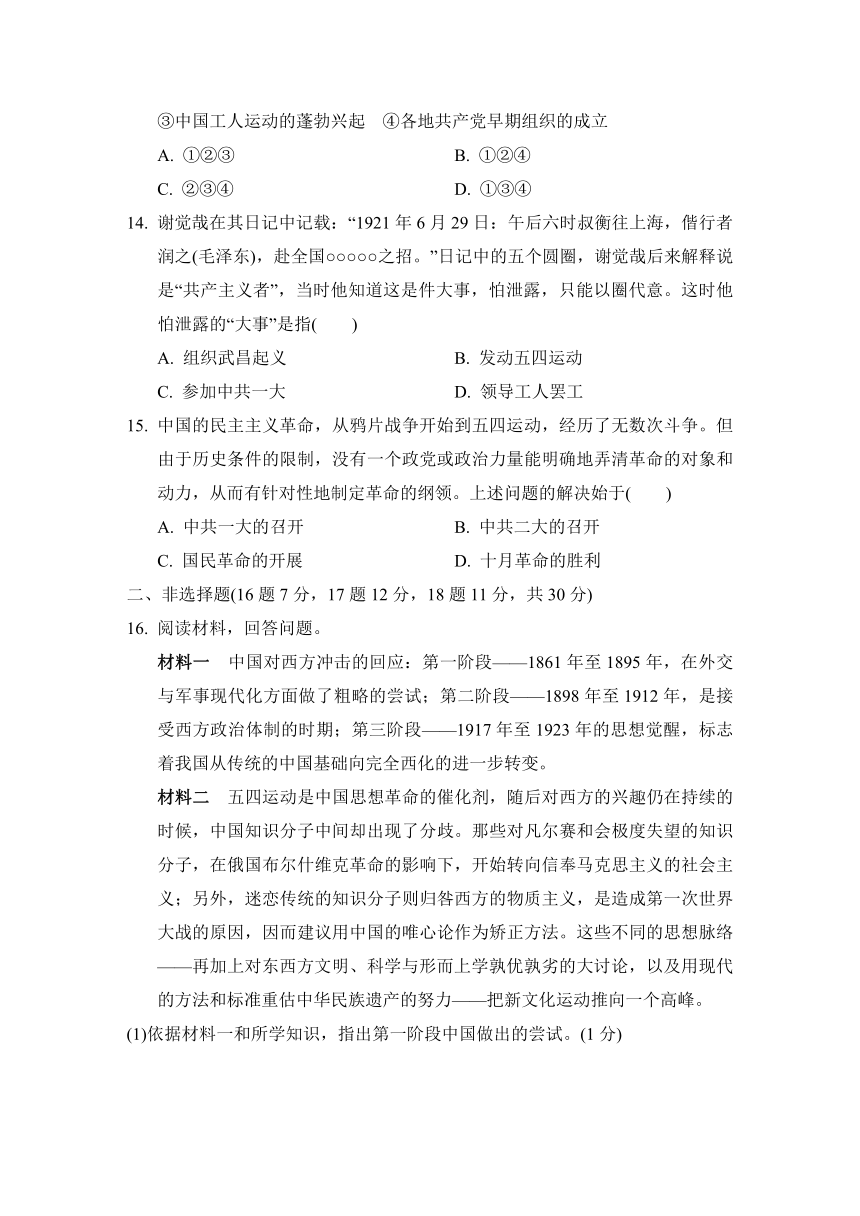

13. “1920年夏至1921年春,随着马克思主义在中国的广泛传播和中国工人运动的蓬勃兴起,作为两者结合产物的中国共产党早期组织,在上海、北京、武汉、长沙、济南,广州以及赴日、旅欧留学生中相继成立。”由此可知,中国共产党成立的历史条件有( )

①共产国际对中国的帮助 ②马克思主义在中国的广泛传播

③中国工人运动的蓬勃兴起 ④各地共产党早期组织的成立

A. ①②③ B. ①②④

C. ②③④ D. ①③④

14. 谢觉哉在其日记中记载:“1921年6月29日:午后六时叔衡往上海,偕行者润之(毛泽东),赴全国○○○○○之招。”日记中的五个圆圈,谢觉哉后来解释说是“共产主义者”,当时他知道这是件大事,怕泄露,只能以圈代意。这时他怕泄露的“大事”是指( )

A. 组织武昌起义 B. 发动五四运动

C. 参加中共一大 D. 领导工人罢工

15. 中国的民主主义革命,从鸦片战争开始到五四运动,经历了无数次斗争。但由于历史条件的限制,没有一个政党或政治力量能明确地弄清革命的对象和动力,从而有针对性地制定革命的纲领。上述问题的解决始于( )

A. 中共一大的召开 B. 中共二大的召开

C. 国民革命的开展 D. 十月革命的胜利

二、非选择题(16题7分,17题12分,18题11分,共30分)

16. 阅读材料,回答问题。

材料一 中国对西方冲击的回应:第一阶段——1861年至1895年,在外交与军事现代化方面做了粗略的尝试;第二阶段——1898年至1912年,是接受西方政治体制的时期;第三阶段——1917年至1923年的思想觉醒,标志着我国从传统的中国基础向完全西化的进一步转变。

材料二 五四运动是中国思想革命的催化剂,随后对西方的兴趣仍在持续的时候,中国知识分子中间却出现了分歧。那些对凡尔赛和会极度失望的知识分子,在俄国布尔什维克革命的影响下,开始转向信奉马克思主义的社会主义;另外,迷恋传统的知识分子则归咎西方的物质主义,是造成第一次世界大战的原因,因而建议用中国的唯心论作为矫正方法。这些不同的思想脉络 ——再加上对东西方文明、科学与形而上学孰优孰劣的大讨论,以及用现代的方法和标准重估中华民族遗产的努力——把新文化运动推向一个高峰。

(1)依据材料一和所学知识,指出第一阶段中国做出的尝试。(1分)

(2)依据材料二,概括推动新文化运动发展的原因。(4分)

(3)依据材料、问题和所学知识,归纳上述史实所面临的共同问题。(2分)

17. 阅读材料,回答问题。

《申报》是中国近代史上最有影响力的报纸之一,该报报道极其丰富,体现了在推动近代历史进程中新闻舆论力量发挥的重要作用。择其部分内容列表于下:

发行时间 内容(摘选)

1919年 1月5日 “……日本致文与德国政府,提出二条件:①立将驻泊日本与中国洋面内之德舰及各项甲船驶离出境,其不撤退者速须解除武装;②当于9月15日之前将所租借之胶州全境交于日本,无条件、无报酬……”

1919年 5月6日 “学界以外交失败游行街市作示威运动,各校生五千人入使馆界执旗书:誓死争青岛及卖国贼曹、陆、章字样,但未能通过公使馆交界地方,经过曹汝霖宅时警察以武力干涉,众皆怒,当入宅将电灯打破,曹宅已焚。”

1919年 5月15日 “敝报等公决:自五月十四起不收日商广告并日本船期进市商情等。特此公告。”

1919年 5月17日 “梅溪小学学生组织劝用国货会,每晚列队数十人游行街市,随路演讲。所经店肆如小东门内周同兴等数十家,一经劝导,所有日货尽行收藏,自愿不再出售。”

1919年 6月6日 “汽车夫,上海全部开汽车人,昨日会议后发出通告:略谓吾人亦国民一分子,决议九号起全体罢工与商学界取一致行动。”“漆匠,上海漆匠此次爱国举动亦颇热心,故漆匠全体亦于昨议决自今日起一律罢工……”“火车工人,沪宁沪杭两车全部机师工人于昨晚议决定今日起一律罢工……”“法租界内各商店,激于义愤于前日起全体罢市,昨日仍在继续,一律闭门,各集市场只有乡人售卖素菜,售卖鲜货者甚少……”

(1)结合所学知识,指出材料中的内容都是针对哪一历史事件的报道,(1分) 并概括这一事件对中国革命进程的影响。(1分)

(2)根据上述材料,归纳《申报》对这一历史事件从哪些角度进行了报道。(8分)

(3)根据以上材料和问题,概括《申报》在这一历史事件发展过程中的主要作用。(2分)

18. 探究问题。

材料一 中国进入近代以来,为了挽救民族危亡,各个阶级和政治力量纷纷登上历史舞台,结果几经失败之后,人们把实现民族独立、国家富强的希望寄托到新兴的无产阶级及其政党的肩上。这就是中国共产党诞生的大背景,是历史必然性的依据所在。

材料二 到五四运动前夕,中国的产业工人达到200万人以上,而且集中在沿海沿江的大城市,形成了新兴的社会力量,另外还有1000多万手工业工人。

材料三 马克思主义在中国的传播经历了一个较长的过程,而真正意义上的传播是在五四时期。此外,马克思学说研究团体的建立,使传播马克思主义进入了有组织的状态……坚持马克思主义的建党骨干与形形色色的错误倾向展开了三次论争 ,批驳了实用主义、无政府主义以及社会主义不适合中国国情的谬论,捍卫了马克思主义的纯洁性,确立起建党的指导思想。

材料四 经过五四运动的洗礼,一批以救国救民为己任的先进知识分子成长为信奉马克思列宁主义的革命知识分子,其中不仅有李大钊、陈独秀这样的领袖人物……他们热情传播马克思列宁主义,同时又深入到了工农群众之中,正是在这个实践的过程中逐步促成马克思主义与中国工人运动的结合。作为这一结合的标志是1920年下半年在上海、北京等地先后成立的中国共产党早期地方组织。有了一大批建党骨干,又有建党组织活动的实践,一个全国集中统一的中国共产党的诞生也就顺理成章了。

(1)结合所学知识,指出材料一中的“中国共产党诞生”至今已有多少年?(1分)并根据材料一,概括“中国共产党诞生”的目的。(2分)

(2)综合上述材料,探究“中国共产党诞生”的诸多因素。(答出4点即可)(8分)

答案

一、1. D 2. D 3. A 4. C 5. B 6. A 7. A

8. A :据材料中“以往搞革命的人,眼睛总是看着上层的军官、政客、议员……如今在五四群众运动的对比下,上层的社会力量显得何等的微不足道”可知,五四运动具有广泛的群众基础。B、C两项在材料中没有体现,D与材料表述意思相反。

9. C :据“我们的外交大失败了”可得出A结论;“外争主权,内除国贼”说明五四运动是一次反帝反封建运动,B结论正确;据“中国存亡,就在此一举了”可得出D结论。C结论,题干材料并未涉及。

10. A 11. B 12. A 13. C 14. C 15. B

二、16. (1)洋务运动。

(2)五四运动的推动;十月革命的影响;一战及巴黎和会的影响;不同思想间的大讨论。

(3)列强侵略,民族危机逐步加深。

17. (1)历史事件:五四运动。影响:使中国革命进入新民主主义革命时期。

(2)事件的背景(或原因);发展过程;参与人员;斗争方式。 (3)舆论宣传。

18. (1)100年。 目的:挽救民族危亡(实现国家独立,民族富强)。

(2)历史的必然性;无产阶级成为新兴的社会力量;五四运动促进了马克思主义的传播;马克思学说研究团体的建立;马克思主义与中国工人运动的结合;中国共产党早期组织的建立;一大批建党骨干的努力;等等。

一、选择题(每题2分,共30分)

1. 有学者指出,在中西文化经历了70多年的撞击和交汇之后,出现于20世纪第二个十年里的这一阵波潮,其潮头已经越出了启蒙的本义。“这一阵波潮”是指( )

A. 虎门销烟 B. 戊戌变法

C. 袁世凯独裁 D. 新文化运动

2. 毛泽东说:“我在师范学校学习的时候,就开始读这个杂志了。我非常钦佩胡适和陈独秀的文章。他们代替了已经被我抛弃的梁启超和康有为,一时成了我的楷模。”毛泽东所说的杂志当时主要宣传( )

A. 传统儒家思想 B. 维新变法思想

C. 民主革命思想 D. 民主和科学

3. 新文化运动时,鲁迅的小说《狂人日记》、胡适的诗集《尝试集》,在当时都产生了很大影响。从1920年秋开始,全国各学校一、二年级的国文都改成了新文学的形式。由此可见,新文化运动提倡( )

A. 白话文 B. 封建礼教

C. 新道德 D. 旧道德

4. 陈独秀曾说:“其实孔子精华,乃在祖述儒家,组织有系统之伦理学说……而在宗法社会封建时代,诚属名产。吾人所不满意者,以其为不适于现代社会之伦理学说,然犹支配今日之人心,以为文明改进之大阻力耳。”可见陈独秀( )

A. 提倡科学,反对迷信

B. 提倡人性,反对神学

C. 排斥传统伦理道德

D. 提倡新文学,反对旧文学

5. “他们对于现状,对于历史,对于外国事物,没有历史唯物主义的批判精神,所谓坏就是绝对的坏,一切皆坏;好就是绝对的好,一切都好。”这说明了新文化运动( )

A. 是一次伟大的思想解放运动

B. 对东西方文化的看法有一定的片面性

C. 动摇了封建礼教的统治地位

D. 使人们接受了一次民主和科学的洗礼

6. 下图是1919年5月7日北京高师被捕学生回校时受到热烈欢迎的照片,下列围绕照片所反映事件前因后果的表述错误的是( )

A. 这反映了新文化运动的影响

B. 他们因游行示威而被捕

C. 他们因工人罢工的压力而被释放

D. 逮捕他们的是北洋政府

7. 毛泽东指出:“五四运动的杰出的历史意义,在于它带着为辛亥革命还不曾有的姿态。”一百多年前的这场运动中,“不曾有的姿态”主要是指( )

A. 毫不妥协的反帝反封建精神

B. 农民阶级成为运动的先锋

C. 推翻了两千多年的封建帝制

D. 反对一切外来的西方文化

8. 吴玉章在回忆五四运动时说:“以往搞革命的人,眼睛总是看着上层的军官、政客、议员……如今在五四群众运动的对比下,上层的社会力量显得何等的微不足道。”这段话说明五四运动( )

A. 具有广泛的群众基础 B. 富有彻底的斗争精神

C. 具有反帝反封建性质 D. 依靠上层社会的力量

9. “现在日本在万国和会上要求并吞青岛,管理山东一切权利,就要成功了!他们的外交大胜利了!我们的外交大失败了!……所以我们学界今天排队到各公使馆去要求各国出来维持公理,务望全国工商各界,一律起来设法开国民大会,外争主权,内除国贼。中国存亡,就在此一举了!”从材料中不能得出的结论是( )

A. 巴黎和会上中国外交失败是五四运动发生的直接原因

B. “外争主权,内除国贼”说明这是一次反帝反封建运动

C. 五四运动促进了马克思主义在中国的传播

D. 五四精神的核心是爱国主义

10. “五四的火炬,唤起了民族的觉醒。”下列叙述能佐证这一观点的有( )

①激发了青年的爱国热情

②马克思主义得到广泛传播

③加速了新文化运动的步伐

④建立了亚洲第一个共和制国家

A. ①②③ B. ①②④

C. ①③④ D. ②③④

11. “在宣传十月革命的过程中,他自己的觉悟得到迅速提高,从一个爱国的民主主义者转变为一个马克思主义者,并且成为我国最早的马克思主义传播者。”这里的“他”是( )

A. 陈独秀 B. 李大钊

C. 董必武 D. 鲁迅

12. 下图为中国共产党早期组织创办的刊物。这表明,中国共产党从一开始就( )

A. 认识到人民群众力量的伟大

B. 成为队伍庞大的革命政党

C. 确定最低纲领是实现共产主义

D. 在全国各地建立了党组织

13. “1920年夏至1921年春,随着马克思主义在中国的广泛传播和中国工人运动的蓬勃兴起,作为两者结合产物的中国共产党早期组织,在上海、北京、武汉、长沙、济南,广州以及赴日、旅欧留学生中相继成立。”由此可知,中国共产党成立的历史条件有( )

①共产国际对中国的帮助 ②马克思主义在中国的广泛传播

③中国工人运动的蓬勃兴起 ④各地共产党早期组织的成立

A. ①②③ B. ①②④

C. ②③④ D. ①③④

14. 谢觉哉在其日记中记载:“1921年6月29日:午后六时叔衡往上海,偕行者润之(毛泽东),赴全国○○○○○之招。”日记中的五个圆圈,谢觉哉后来解释说是“共产主义者”,当时他知道这是件大事,怕泄露,只能以圈代意。这时他怕泄露的“大事”是指( )

A. 组织武昌起义 B. 发动五四运动

C. 参加中共一大 D. 领导工人罢工

15. 中国的民主主义革命,从鸦片战争开始到五四运动,经历了无数次斗争。但由于历史条件的限制,没有一个政党或政治力量能明确地弄清革命的对象和动力,从而有针对性地制定革命的纲领。上述问题的解决始于( )

A. 中共一大的召开 B. 中共二大的召开

C. 国民革命的开展 D. 十月革命的胜利

二、非选择题(16题7分,17题12分,18题11分,共30分)

16. 阅读材料,回答问题。

材料一 中国对西方冲击的回应:第一阶段——1861年至1895年,在外交与军事现代化方面做了粗略的尝试;第二阶段——1898年至1912年,是接受西方政治体制的时期;第三阶段——1917年至1923年的思想觉醒,标志着我国从传统的中国基础向完全西化的进一步转变。

材料二 五四运动是中国思想革命的催化剂,随后对西方的兴趣仍在持续的时候,中国知识分子中间却出现了分歧。那些对凡尔赛和会极度失望的知识分子,在俄国布尔什维克革命的影响下,开始转向信奉马克思主义的社会主义;另外,迷恋传统的知识分子则归咎西方的物质主义,是造成第一次世界大战的原因,因而建议用中国的唯心论作为矫正方法。这些不同的思想脉络 ——再加上对东西方文明、科学与形而上学孰优孰劣的大讨论,以及用现代的方法和标准重估中华民族遗产的努力——把新文化运动推向一个高峰。

(1)依据材料一和所学知识,指出第一阶段中国做出的尝试。(1分)

(2)依据材料二,概括推动新文化运动发展的原因。(4分)

(3)依据材料、问题和所学知识,归纳上述史实所面临的共同问题。(2分)

17. 阅读材料,回答问题。

《申报》是中国近代史上最有影响力的报纸之一,该报报道极其丰富,体现了在推动近代历史进程中新闻舆论力量发挥的重要作用。择其部分内容列表于下:

发行时间 内容(摘选)

1919年 1月5日 “……日本致文与德国政府,提出二条件:①立将驻泊日本与中国洋面内之德舰及各项甲船驶离出境,其不撤退者速须解除武装;②当于9月15日之前将所租借之胶州全境交于日本,无条件、无报酬……”

1919年 5月6日 “学界以外交失败游行街市作示威运动,各校生五千人入使馆界执旗书:誓死争青岛及卖国贼曹、陆、章字样,但未能通过公使馆交界地方,经过曹汝霖宅时警察以武力干涉,众皆怒,当入宅将电灯打破,曹宅已焚。”

1919年 5月15日 “敝报等公决:自五月十四起不收日商广告并日本船期进市商情等。特此公告。”

1919年 5月17日 “梅溪小学学生组织劝用国货会,每晚列队数十人游行街市,随路演讲。所经店肆如小东门内周同兴等数十家,一经劝导,所有日货尽行收藏,自愿不再出售。”

1919年 6月6日 “汽车夫,上海全部开汽车人,昨日会议后发出通告:略谓吾人亦国民一分子,决议九号起全体罢工与商学界取一致行动。”“漆匠,上海漆匠此次爱国举动亦颇热心,故漆匠全体亦于昨议决自今日起一律罢工……”“火车工人,沪宁沪杭两车全部机师工人于昨晚议决定今日起一律罢工……”“法租界内各商店,激于义愤于前日起全体罢市,昨日仍在继续,一律闭门,各集市场只有乡人售卖素菜,售卖鲜货者甚少……”

(1)结合所学知识,指出材料中的内容都是针对哪一历史事件的报道,(1分) 并概括这一事件对中国革命进程的影响。(1分)

(2)根据上述材料,归纳《申报》对这一历史事件从哪些角度进行了报道。(8分)

(3)根据以上材料和问题,概括《申报》在这一历史事件发展过程中的主要作用。(2分)

18. 探究问题。

材料一 中国进入近代以来,为了挽救民族危亡,各个阶级和政治力量纷纷登上历史舞台,结果几经失败之后,人们把实现民族独立、国家富强的希望寄托到新兴的无产阶级及其政党的肩上。这就是中国共产党诞生的大背景,是历史必然性的依据所在。

材料二 到五四运动前夕,中国的产业工人达到200万人以上,而且集中在沿海沿江的大城市,形成了新兴的社会力量,另外还有1000多万手工业工人。

材料三 马克思主义在中国的传播经历了一个较长的过程,而真正意义上的传播是在五四时期。此外,马克思学说研究团体的建立,使传播马克思主义进入了有组织的状态……坚持马克思主义的建党骨干与形形色色的错误倾向展开了三次论争 ,批驳了实用主义、无政府主义以及社会主义不适合中国国情的谬论,捍卫了马克思主义的纯洁性,确立起建党的指导思想。

材料四 经过五四运动的洗礼,一批以救国救民为己任的先进知识分子成长为信奉马克思列宁主义的革命知识分子,其中不仅有李大钊、陈独秀这样的领袖人物……他们热情传播马克思列宁主义,同时又深入到了工农群众之中,正是在这个实践的过程中逐步促成马克思主义与中国工人运动的结合。作为这一结合的标志是1920年下半年在上海、北京等地先后成立的中国共产党早期地方组织。有了一大批建党骨干,又有建党组织活动的实践,一个全国集中统一的中国共产党的诞生也就顺理成章了。

(1)结合所学知识,指出材料一中的“中国共产党诞生”至今已有多少年?(1分)并根据材料一,概括“中国共产党诞生”的目的。(2分)

(2)综合上述材料,探究“中国共产党诞生”的诸多因素。(答出4点即可)(8分)

答案

一、1. D 2. D 3. A 4. C 5. B 6. A 7. A

8. A :据材料中“以往搞革命的人,眼睛总是看着上层的军官、政客、议员……如今在五四群众运动的对比下,上层的社会力量显得何等的微不足道”可知,五四运动具有广泛的群众基础。B、C两项在材料中没有体现,D与材料表述意思相反。

9. C :据“我们的外交大失败了”可得出A结论;“外争主权,内除国贼”说明五四运动是一次反帝反封建运动,B结论正确;据“中国存亡,就在此一举了”可得出D结论。C结论,题干材料并未涉及。

10. A 11. B 12. A 13. C 14. C 15. B

二、16. (1)洋务运动。

(2)五四运动的推动;十月革命的影响;一战及巴黎和会的影响;不同思想间的大讨论。

(3)列强侵略,民族危机逐步加深。

17. (1)历史事件:五四运动。影响:使中国革命进入新民主主义革命时期。

(2)事件的背景(或原因);发展过程;参与人员;斗争方式。 (3)舆论宣传。

18. (1)100年。 目的:挽救民族危亡(实现国家独立,民族富强)。

(2)历史的必然性;无产阶级成为新兴的社会力量;五四运动促进了马克思主义的传播;马克思学说研究团体的建立;马克思主义与中国工人运动的结合;中国共产党早期组织的建立;一大批建党骨干的努力;等等。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹