寡人之于国也

图片预览

文档简介

8寡人之于国也

阅读体验

学习目的

1.了解孟子、《孟子》及其重要思想。

2.掌握文中重点实词、虚词的意义和用法。

3.学习文章喻事于理的写作方法。

4.体会孟子的仁政思想在当时的时代意义,并能做出恰当的评论。

预习检测

1.孟子,名________,字________, ________时期思想家、政治家、教育家,是继________之后儒家思想的集大成者,后常以________并称,元文宗时封他为________。他认为人性本善,主张行王道,施仁政,提出________的思想。《孟子》是记载________的书,由 编成,全书共________篇,与________、________、________并称为“四书”。

答案: 1.轲 子舆 战国 孔子 孔孟 亚圣 民贵君轻 孟子言行 孟子及其弟子 七 《论语》 《大学》 《中庸》

2.给下列加点字注音无误的一项是( )

A.曳兵(yè) 数罟(shǔ ɡǔ) 洿池(wū)

B.鱼鳖(biē) 不王(wáng) 衣帛(yī)

C.河豚(tún) 狗彘(zhì) 庠序(xiánɡ)

D.孝悌(tì) 饿莩(fú) 胜食(shèng)

答案:2. C(A项中“数”应读cù;B项中“王”应读wàng,“衣”应读yì;D项中“莩”应读piǎo,“胜”应读shēng。)

3.朗读课文,要正确安排节奏,注意句中停顿。下列句子节奏安排欠妥的一项是 …( )

A.王如知/此,则无/望民之多于/邻国也。

B.狗彘/食人食/而不知/检,涂/有饿莩/而不知/发。

C.斯/天下之民/至焉。

D.不可,直/不百步耳,是/亦走也。

答案:3. A( A项正确的读法是:王如/知此,则/无望/民/之多于/邻国也。)

4.指出下面句中的通假字

A.涂有饿莩。 ( )

B.直不百步耳。 ( )

C.则无望民之多于邻国也。 ( )

D.颁白者不负戴于道路矣。 ( )

答案:4. A.涂,同“途”,道路。莩,通“殍”。B.直,通“只”,“不过”。C.无,通“毋”,不要。D.颁,通“斑”,(头发)斑白。

评价表一

题 目 1 2 3 4 优 良 达 标

自我评价

过程学习

要点解析

一、文言知识

【通假字】

1、则无望民之多于邻国也 无通“勿”或“毋”,不要

2、颁白者不负戴于道路矣 颁通“斑”

3、涂有饿莩而不知发 涂通“途”,道路

4、直不百步耳 “直”通“只”,只是 (有的教科书“直”是“只是”的意思,并不是通假字)

【古今异义】

1、邻国之民不加少 加:古义:更,再,副词。今义:常指增加

2、河内凶。 河:古义:黄河。今义:天然或人工的大水道

3、弃甲曳兵而走。 走:古义:逃跑。今义:行走

4、或百步而后止。 或:古义:有的人。今义:或许、也许

5、不违农时,谷不可胜食。 谷:古义:粮食的统称。今义:谷子

6、非我也,兵也。 兵:古义:兵器。今义:军队中最基层人员

7、王无罪岁,斯天下之民至焉。 岁:古义:年成。今义:年

8、七十者可以食肉矣 可以:古义:可以凭借。今义:表同意认可

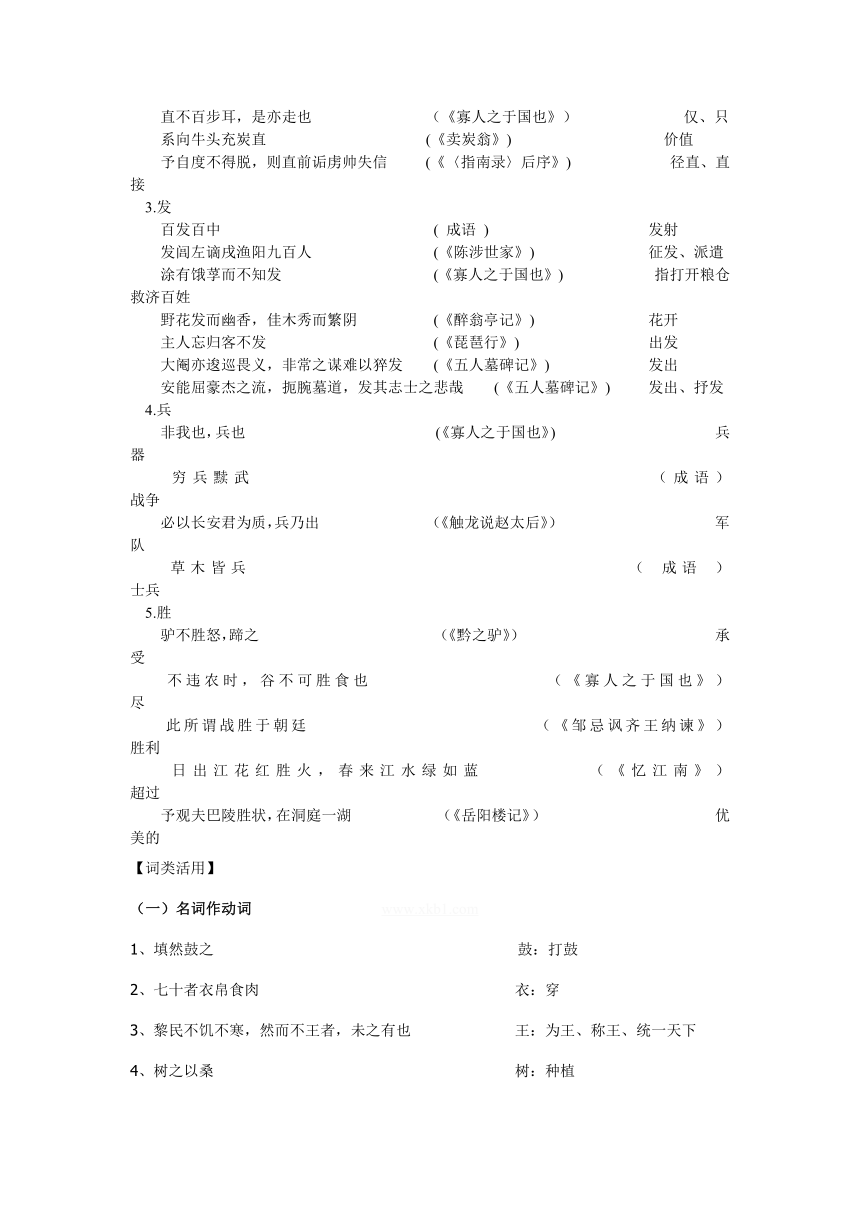

【一词多义】

1.数

愿令得补黑衣之数 (《触龙说赵太后》) 数目、数量

数口之家,可以无饥矣 (《寡人之于国也》) 几、若干

则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量 (《六国论》) 命运

扶苏以数谏故,上使外将兵 (《陈涉世家》) shuò 屡次

数罟不入洿池 (《寡人之于国也》) cù 细密

蒙冲斗舰乃以千数 (《赤壁之战》) shǔ计算

2.直

中通外直,不蔓不枝 (《爱莲说》) 与“曲”相对,不弯曲

直不百步耳,是亦走也 (《寡人之于国也》) 仅、只

系向牛头充炭直 (《卖炭翁》) 价值

予自度不得脱,则直前诟虏帅失信 (《〈指南录〉后序》) 径直、直接

3.发

百发百中 ( 成语 ) 发射

发闾左谪戌渔阳九百人 (《陈涉世家》) 征发、派遣

涂有饿莩而不知发 (《寡人之于国也》) 指打开粮仓救济百姓

野花发而幽香,佳木秀而繁阴 (《醉翁亭记》) 花开

主人忘归客不发 (《琵琶行》) 出发

大阉亦逡巡畏义,非常之谋难以猝发 (《五人墓碑记》) 发出

安能屈豪杰之流,扼腕墓道,发其志士之悲哉 (《五人墓碑记》) 发出、抒发

4.兵

非我也,兵也 (《寡人之于国也》) 兵器

穷兵黩武 (成语) 战争

必以长安君为质,兵乃出 (《触龙说赵太后》) 军队

草木皆兵 ( 成语 ) 士兵

5.胜

驴不胜怒,蹄之 (《黔之驴》) 承受

不违农时,谷不可胜食也 (《寡人之于国也》) 尽

此所谓战胜于朝廷 (《邹忌讽齐王纳谏》) 胜利

日出江花红胜火,春来江水绿如蓝 (《忆江南》) 超过

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖 (《岳阳楼记》) 优美的

【词类活用】

(一)名词作动词 www.xkb1.com ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网 )

1、填然鼓之 鼓:打鼓

2、七十者衣帛食肉 衣:穿

3、黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也 王:为王、称王、统一天下

4、树之以桑 树:种植

5、王无罪岁 罪:归罪、归咎

(二)动词作名词

1、请以战喻(战争)

2、是使民养生丧死无憾也(活着的人,死去的人)

(三)形容词作动词

谨庠序之教(认真从事)

(四)使动用法

则移其民于河东,移其粟于河内 (使….迁移)

特殊句式

【判断句】

1、是亦走也。 这也是逃跑。(肯定判断)

2、非我也,岁也。 这不是我的过错,这是年成不好。(否定判断,肯定判断)

3、非我也,兵也。 这不是我杀的,这是兵器杀的。(否定判断,肯定判断)

4、是使民养生丧死无憾也。 这就是让百姓对生养死葬没什么不满。(肯定判断)

5、养生丧死无憾,王道之始也。 生养死葬没什么不满,就是王道的开端。(肯定判断)

【倒装句】

1、状语后置句(介宾短语后置):

(1)申之以孝悌之义

(2)树之以桑

(3)则无望民之多于邻国也

(4)颁白者不负戴于道路矣

(5)是何异于刺人而杀之,曰“非我也,兵也”?

2、宾语前置句:

未之有也 (否定句中,代词宾语前置。正常句序为:未有之也 )

3 、固定句式

⑴直不百步耳(“直……耳”相当于“只是……罢了”)

⑵或百步而后止,或五十步而后止(“或……或……”相当于“有的人……有的人……”)

⑶是何异于刺人而杀之,曰 “非我也,兵也”?(是何异于…:这与……有什么不同呢?)

二、艺术特色新课标第一网 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网 )

1.准确运用比喻、排比、对偶手法

东汉赵岐《孟子题辞》中说:“孟子长于譬喻,辞不迫切,而意已独至。”《孟子》全书261章,其中93章总共使用比喻159种。本文“五十步笑百步”明白晓畅,喻意深刻。排偶句式的运用,可突出思想,深化感情,增强气势。本文第3段的三种措施和第4段的四种主张,全用排偶,使句式在整齐中具有参差之美,音调铿锵,极富音乐性,强化了小农生产丰衣足食、安居乐业的情景。

2.层次分明,结构严谨

本文三个部分末尾分别用“寡人之民不加多”“则无望民之多于邻国也”“斯天下之民至焉”,既对各部分内容画龙点睛,又强化了各部分之间的内在联系,使文章层层递进,步步深入,环环相扣,浑然一体,凸显出孟子论辩的雄浑、缜密、深沉的特质。

文章还注意了议论文论证结构。首先提出“民不加多”的疑问;接着分析问题——“民不加多”的原因;最后提出解决问题的办法——民要加多的措施。这正好是议论文的基本结构——提出问题(引论)、分析问题(本论)和解决问题(结论)。

典型题例

1.请解释下列句中加点词的意义。

(1)河内凶( ) (2)寡人之民不加多( )

(3)弃甲曳兵( ) (4)谷不可胜食也( )

(5)树之以桑( ) (6)申之以孝悌之义( )

答案:1.(1)谷物收成不好,荒年。

(2)更。

(3)拖着。

(4)尽。

(5)种植。

(6)敬爱兄长。

2.下列语句中,加点词的解释全都正确的一组是( )

①寡人之于国也 (在,介词)

②则无望民之多于邻国也 (比,介词)

③请以战喻 (用,介词)

④可以无饥矣 (能够,动词)

⑤以时入山林 (按,介词)

⑥申之以孝悌之义 (把,介词)

⑦填然鼓之 (代词,指代战鼓)

⑧申之以孝悌之义 (代词,代百姓)

A.①②③⑤⑥ B.①②⑥⑦⑧ C.②③④⑥⑧ D.②③⑤⑥⑧

答案:2.D ( ①对于,介词;④凭借,介词;⑦助词,没有实在意义的衬字。)

3.下列加点词的意义和用法解释不正确的一项是( )Xkb1.com

A.填然鼓之 名词作动词,鼓噪起来。

B.树之以桑 名词带宾语“之”,作动词,种植。

C.五十者可以衣帛矣 名词带宾词“帛”,作动词,穿上。

D.谨庠序之教 形容词作动词,认真从事。

答案:3。A (A项中“填然鼓之”的“鼓”作动词,敲鼓。)

能力训练

一、基础训练

阅读下文完成1—4题。

“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。

“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发,人死,则曰‘非我也,岁也。’是何异于刺人而杀之,曰‘非我也,兵也’?王无罪岁,斯天下之民至焉。”

1. “七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也”一句中“黎民”的含义是什么?你能举出与这意义相同的另外一些说法吗?

答案:1. “黎民”的含义是百姓,常见的还有布衣、黔首、生民、黎庶、苍生、黎元、氓等。

2.下列不属于孟子发展生产措施的一组是( )

A.不违农时,谷不可胜食也。

B.数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也。

C.斧斤以时入山林,材木不可胜用也。

D.谨庠序之教,申之以孝悌之义。

答案:2 . D(注意审题关键词“发展生产”。D是教民,属于精神文明范畴。)

3.填空 (加引号的部分用课文原句回答)

孟子所主张的“仁政”的内容,概括地说包括两个方面,即______________与___________。前者,即“_________________”(用文中的话回答);后者,即“ 。”(用文中的话回答)

答案:3.养民 教民 五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣 谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣

4.对本语段的理解,不正确的两项是( )

A.孟子认为只有实行“仁政”,才能以“王道”统一天下。

B.“狗彘食人食而不知检,涂有饿殍而不知发”是孟子直接对梁惠王的批评。

C.孟子善用比喻说理,用“刺人而杀之”归罪于武器的荒唐,说明害民的不是荒年而是统治者的虐政。

D.孟子不仅主张教民,还主张养民:“谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。”

E.连用“不可胜……也”的句式,给人以吃不完,用不尽的感觉,大大增强了文章的说服力和感染力。

答案:4. BD( B项是孟子对整个统治者的批评,而非直指梁惠王,D项前后顺序颠倒。)

评价表二

题 目 1 2 3 4 优 良 达 标

自我评价

二、能力成长

阅读下文完成1—4题。

齐宣王问曰:“文王之囿(yòu天子诸候养禽兽的地方)方七十里,有诸?”孟子对曰:“于传有之。” 曰:“若是其大乎?”曰:“民犹以为小也。” 曰:“寡人之圃方四十里,民犹以为大,何也?” 曰:“文王之圃方七十里,刍荛者(这里指割草打柴的人)往焉,雉兔者(这里指猎人)往焉。与民同之,民以为小,不亦宜乎?臣始至于境,问国之大禁,然后敢入。臣闻郊关(国都之外百里为邻,郊外有关)之内,有圃方四十里,杀其麋鹿者如杀人之罪,则是方四十里,为阱于国中,民以为大,不亦宜乎?”

1、解释文中加点的词。

(1)方 : (2)诸:

(3)犹 : (4)之:

(5)如 : (6)宜:

答案: 1. (1)方,见方 (2)诸,相当于“之乎” (3)犹还

(4)之,它,指文王之囿 (5)如,如同 (6)宜,合适、适宜

2、(1)这一则故事体现了孟子的什么观点?

(2)孟子主要通过什么方法来说明自己的观点?

答案:

2.(1)孟子主张推行王道仁政。

(2)孟子是通过百姓对“文王之囿”和“寡人之囿”不同态度的对比来说明自己观点。“文王之囿”“方七十里”,“民以为小”;“寡人之囿”“方四十里”,“民以为大”。 问题是前者能“与民共之”,后者不能。

3、孟子为什么把齐宣王的园囿比作陷阱,说齐宣王是“为阱于国中”?

答案:

3.“阱”是捕兽的陷坑。齐宣王的园囿就在首都的郊外,纵横有四十里,谁要杀害了里面的麋鹿,就等于犯了杀人罪,这样,园囿也就成了陷发于死地的陷阱。孟子对这种做法很不赞成,所以就把齐宣王的园囿比作陷阱。

4、翻译下列句子。

①寡人之圃方四十里,民犹以为大,何也?

②臣始至于境,问国之大禁,然后敢入。

答案:

4.(划线句子为考查句子)

参考译文:齐宣王问道:“据说周文王养鸟兽的园林方园70里,有这回事吗?”孟子回答道:“史书上有这样的记载。”宣王说:“它有这么大吗?”孟子说:“我的园林方园才40里,百姓还认为它太大,为什么呢?”孟子说:“周文王的园林方圆70里,割草砍柴的人可以到那里去,打野鸡野兔的也可以到那里去,这园林与百姓是共同享有的。百姓认为它小,不是理所当然的吗?我一到齐国边境,先打听到齐国最紧的禁令,然后才敢进入齐国。我听说首都郊区有方圆40里的园林,如果谁杀死了里面的麋鹿,罪行就跟杀人一样大,那么方圆40里,就是在国中的设置的一个大陷阱,百姓认为它太大,不也是理所当然的吗?”

评价表三

题 目 1 2 3 4 优 良 达 标

自我评价

学海探究

相关链接

让人心悦诚服的论辩

孟子不仅是位儒学大师,而且也是一位语言大师。他的语言气势充沛而又委婉动听,善于在谦和逊让中蓄势,在生动譬喻中设圈套。进步的思想主张加上无与伦比的语言艺术,使他在论辩中无往而不胜,而且令对手心悦诚服。《寡人之于国也》是他的语言艺术的一个范例。

严密的逻辑力量。正面陈述“仁政”主张时,孟子先说明“使民养生丧死无憾”是实行“仁政”的开端,进而又用“五十者可以衣帛”“七十者可以食肉”“颁白者不负戴于道路”来说明施政的进一步要求,先养后教,既让人民无冻饿之苦,又在生活安定的基础上施以教化。从“王道之始”说到“然而不王者,未之有也”,全段结构完整,逻辑严密,具有一种不可辩驳的说服力,产生了“沛然莫之能御”的力量。文章三部分的末尾,依次是“寡人之民不加多”,“则无望民之多于邻国也”,“斯天下之民至焉”,既对每一部分的内容起到画龙点睛的作用,又体现了各部分之间的内在联系,使全文各部分形成一个有机的整体。

成功地运用比喻,能够把抽象深奥、干巴巴的道理,说得浅显生动,富于文学情趣,于机智幽默之中突出事物的本质。如孟子说:“王好战,请以战喻。”然后用“五十步笑百步”的比喻来揭穿梁惠王“移民移粟”的所谓“尽心”措施,同别的国君一样不爱人民,只是程度不同,并无本质的区别。文章最后,作者针对统治者归罪于岁的推诿,又用比喻进行驳斥:“涂有饿莩”归罪于年成不好,如同“刺人而杀之”归罪于武器一样荒唐,害民的不是荒年而是统治者的虐政。首尾两处,都能根据对方特定的条件——好战来设喻,既能激发对方的兴趣,又能因势利导地阐明事理。

成功地使用排偶修辞,对于突出观点、强化感情、增强文章纵横驰骋的气势,造成对论敌的冲击力,有着重要作用。在第四段中阐述“王道之始”的道理,孟子以“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也”三组排偶句,提出了发展生产的三种措施,以及采取这些措施后所产生的效果。连用“不可胜……也”的句式,给人以吃不完,用不尽的感觉,大大增强了文章的说服力和感染力。而“邻国之民不加少,寡人之民不加多”“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发”,用的则是对偶。正因为多处运用排比和对偶,不仅生动形象,富于气势,而且读来声调铿锵,琅琅上口,于整齐的句式中洋溢着参差和谐的音乐美。

学有余力

为什么说孟子善用比喻说理?他如何做到论辩的气势磅礴?你能用比喻的说理方式阐明你的一个观点吗

写作提示: 孟子善用比喻说理的“善用”重要表现在用对方熟悉的事例设喻,启发对方,使对方容易接受。梁惠王喜欢打仗,就用战争做比喻,如用五十步笑百步比喻梁惠王所“尽心于国”不比邻国之政好多少;用“刺人而杀之”归罪于武器的荒唐,说明害民的不是荒年而是统治者的虐政。

作品读起来气势磅礴的原因,是多用了排偶句式,在第3段中阐述了“王道之始”的道理。孟子以“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也”三组排偶句,提出了发展生产的三种措施,以及采取这些措施后所产生的效果。连用“不可胜……也”的句式,给人以吃不完、用不尽的感觉,大大增强了文章的说服力和感染力。

在用比喻说理时要注意比喻运用得当,令人信服,能真正为说理服务。

阅读体验

学习目的

1.了解孟子、《孟子》及其重要思想。

2.掌握文中重点实词、虚词的意义和用法。

3.学习文章喻事于理的写作方法。

4.体会孟子的仁政思想在当时的时代意义,并能做出恰当的评论。

预习检测

1.孟子,名________,字________, ________时期思想家、政治家、教育家,是继________之后儒家思想的集大成者,后常以________并称,元文宗时封他为________。他认为人性本善,主张行王道,施仁政,提出________的思想。《孟子》是记载________的书,由 编成,全书共________篇,与________、________、________并称为“四书”。

答案: 1.轲 子舆 战国 孔子 孔孟 亚圣 民贵君轻 孟子言行 孟子及其弟子 七 《论语》 《大学》 《中庸》

2.给下列加点字注音无误的一项是( )

A.曳兵(yè) 数罟(shǔ ɡǔ) 洿池(wū)

B.鱼鳖(biē) 不王(wáng) 衣帛(yī)

C.河豚(tún) 狗彘(zhì) 庠序(xiánɡ)

D.孝悌(tì) 饿莩(fú) 胜食(shèng)

答案:2. C(A项中“数”应读cù;B项中“王”应读wàng,“衣”应读yì;D项中“莩”应读piǎo,“胜”应读shēng。)

3.朗读课文,要正确安排节奏,注意句中停顿。下列句子节奏安排欠妥的一项是 …( )

A.王如知/此,则无/望民之多于/邻国也。

B.狗彘/食人食/而不知/检,涂/有饿莩/而不知/发。

C.斯/天下之民/至焉。

D.不可,直/不百步耳,是/亦走也。

答案:3. A( A项正确的读法是:王如/知此,则/无望/民/之多于/邻国也。)

4.指出下面句中的通假字

A.涂有饿莩。 ( )

B.直不百步耳。 ( )

C.则无望民之多于邻国也。 ( )

D.颁白者不负戴于道路矣。 ( )

答案:4. A.涂,同“途”,道路。莩,通“殍”。B.直,通“只”,“不过”。C.无,通“毋”,不要。D.颁,通“斑”,(头发)斑白。

评价表一

题 目 1 2 3 4 优 良 达 标

自我评价

过程学习

要点解析

一、文言知识

【通假字】

1、则无望民之多于邻国也 无通“勿”或“毋”,不要

2、颁白者不负戴于道路矣 颁通“斑”

3、涂有饿莩而不知发 涂通“途”,道路

4、直不百步耳 “直”通“只”,只是 (有的教科书“直”是“只是”的意思,并不是通假字)

【古今异义】

1、邻国之民不加少 加:古义:更,再,副词。今义:常指增加

2、河内凶。 河:古义:黄河。今义:天然或人工的大水道

3、弃甲曳兵而走。 走:古义:逃跑。今义:行走

4、或百步而后止。 或:古义:有的人。今义:或许、也许

5、不违农时,谷不可胜食。 谷:古义:粮食的统称。今义:谷子

6、非我也,兵也。 兵:古义:兵器。今义:军队中最基层人员

7、王无罪岁,斯天下之民至焉。 岁:古义:年成。今义:年

8、七十者可以食肉矣 可以:古义:可以凭借。今义:表同意认可

【一词多义】

1.数

愿令得补黑衣之数 (《触龙说赵太后》) 数目、数量

数口之家,可以无饥矣 (《寡人之于国也》) 几、若干

则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量 (《六国论》) 命运

扶苏以数谏故,上使外将兵 (《陈涉世家》) shuò 屡次

数罟不入洿池 (《寡人之于国也》) cù 细密

蒙冲斗舰乃以千数 (《赤壁之战》) shǔ计算

2.直

中通外直,不蔓不枝 (《爱莲说》) 与“曲”相对,不弯曲

直不百步耳,是亦走也 (《寡人之于国也》) 仅、只

系向牛头充炭直 (《卖炭翁》) 价值

予自度不得脱,则直前诟虏帅失信 (《〈指南录〉后序》) 径直、直接

3.发

百发百中 ( 成语 ) 发射

发闾左谪戌渔阳九百人 (《陈涉世家》) 征发、派遣

涂有饿莩而不知发 (《寡人之于国也》) 指打开粮仓救济百姓

野花发而幽香,佳木秀而繁阴 (《醉翁亭记》) 花开

主人忘归客不发 (《琵琶行》) 出发

大阉亦逡巡畏义,非常之谋难以猝发 (《五人墓碑记》) 发出

安能屈豪杰之流,扼腕墓道,发其志士之悲哉 (《五人墓碑记》) 发出、抒发

4.兵

非我也,兵也 (《寡人之于国也》) 兵器

穷兵黩武 (成语) 战争

必以长安君为质,兵乃出 (《触龙说赵太后》) 军队

草木皆兵 ( 成语 ) 士兵

5.胜

驴不胜怒,蹄之 (《黔之驴》) 承受

不违农时,谷不可胜食也 (《寡人之于国也》) 尽

此所谓战胜于朝廷 (《邹忌讽齐王纳谏》) 胜利

日出江花红胜火,春来江水绿如蓝 (《忆江南》) 超过

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖 (《岳阳楼记》) 优美的

【词类活用】

(一)名词作动词 www.xkb1.com ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网 )

1、填然鼓之 鼓:打鼓

2、七十者衣帛食肉 衣:穿

3、黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也 王:为王、称王、统一天下

4、树之以桑 树:种植

5、王无罪岁 罪:归罪、归咎

(二)动词作名词

1、请以战喻(战争)

2、是使民养生丧死无憾也(活着的人,死去的人)

(三)形容词作动词

谨庠序之教(认真从事)

(四)使动用法

则移其民于河东,移其粟于河内 (使….迁移)

特殊句式

【判断句】

1、是亦走也。 这也是逃跑。(肯定判断)

2、非我也,岁也。 这不是我的过错,这是年成不好。(否定判断,肯定判断)

3、非我也,兵也。 这不是我杀的,这是兵器杀的。(否定判断,肯定判断)

4、是使民养生丧死无憾也。 这就是让百姓对生养死葬没什么不满。(肯定判断)

5、养生丧死无憾,王道之始也。 生养死葬没什么不满,就是王道的开端。(肯定判断)

【倒装句】

1、状语后置句(介宾短语后置):

(1)申之以孝悌之义

(2)树之以桑

(3)则无望民之多于邻国也

(4)颁白者不负戴于道路矣

(5)是何异于刺人而杀之,曰“非我也,兵也”?

2、宾语前置句:

未之有也 (否定句中,代词宾语前置。正常句序为:未有之也 )

3 、固定句式

⑴直不百步耳(“直……耳”相当于“只是……罢了”)

⑵或百步而后止,或五十步而后止(“或……或……”相当于“有的人……有的人……”)

⑶是何异于刺人而杀之,曰 “非我也,兵也”?(是何异于…:这与……有什么不同呢?)

二、艺术特色新课标第一网 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网 )

1.准确运用比喻、排比、对偶手法

东汉赵岐《孟子题辞》中说:“孟子长于譬喻,辞不迫切,而意已独至。”《孟子》全书261章,其中93章总共使用比喻159种。本文“五十步笑百步”明白晓畅,喻意深刻。排偶句式的运用,可突出思想,深化感情,增强气势。本文第3段的三种措施和第4段的四种主张,全用排偶,使句式在整齐中具有参差之美,音调铿锵,极富音乐性,强化了小农生产丰衣足食、安居乐业的情景。

2.层次分明,结构严谨

本文三个部分末尾分别用“寡人之民不加多”“则无望民之多于邻国也”“斯天下之民至焉”,既对各部分内容画龙点睛,又强化了各部分之间的内在联系,使文章层层递进,步步深入,环环相扣,浑然一体,凸显出孟子论辩的雄浑、缜密、深沉的特质。

文章还注意了议论文论证结构。首先提出“民不加多”的疑问;接着分析问题——“民不加多”的原因;最后提出解决问题的办法——民要加多的措施。这正好是议论文的基本结构——提出问题(引论)、分析问题(本论)和解决问题(结论)。

典型题例

1.请解释下列句中加点词的意义。

(1)河内凶( ) (2)寡人之民不加多( )

(3)弃甲曳兵( ) (4)谷不可胜食也( )

(5)树之以桑( ) (6)申之以孝悌之义( )

答案:1.(1)谷物收成不好,荒年。

(2)更。

(3)拖着。

(4)尽。

(5)种植。

(6)敬爱兄长。

2.下列语句中,加点词的解释全都正确的一组是( )

①寡人之于国也 (在,介词)

②则无望民之多于邻国也 (比,介词)

③请以战喻 (用,介词)

④可以无饥矣 (能够,动词)

⑤以时入山林 (按,介词)

⑥申之以孝悌之义 (把,介词)

⑦填然鼓之 (代词,指代战鼓)

⑧申之以孝悌之义 (代词,代百姓)

A.①②③⑤⑥ B.①②⑥⑦⑧ C.②③④⑥⑧ D.②③⑤⑥⑧

答案:2.D ( ①对于,介词;④凭借,介词;⑦助词,没有实在意义的衬字。)

3.下列加点词的意义和用法解释不正确的一项是( )Xkb1.com

A.填然鼓之 名词作动词,鼓噪起来。

B.树之以桑 名词带宾语“之”,作动词,种植。

C.五十者可以衣帛矣 名词带宾词“帛”,作动词,穿上。

D.谨庠序之教 形容词作动词,认真从事。

答案:3。A (A项中“填然鼓之”的“鼓”作动词,敲鼓。)

能力训练

一、基础训练

阅读下文完成1—4题。

“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。

“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发,人死,则曰‘非我也,岁也。’是何异于刺人而杀之,曰‘非我也,兵也’?王无罪岁,斯天下之民至焉。”

1. “七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也”一句中“黎民”的含义是什么?你能举出与这意义相同的另外一些说法吗?

答案:1. “黎民”的含义是百姓,常见的还有布衣、黔首、生民、黎庶、苍生、黎元、氓等。

2.下列不属于孟子发展生产措施的一组是( )

A.不违农时,谷不可胜食也。

B.数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也。

C.斧斤以时入山林,材木不可胜用也。

D.谨庠序之教,申之以孝悌之义。

答案:2 . D(注意审题关键词“发展生产”。D是教民,属于精神文明范畴。)

3.填空 (加引号的部分用课文原句回答)

孟子所主张的“仁政”的内容,概括地说包括两个方面,即______________与___________。前者,即“_________________”(用文中的话回答);后者,即“ 。”(用文中的话回答)

答案:3.养民 教民 五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣 谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣

4.对本语段的理解,不正确的两项是( )

A.孟子认为只有实行“仁政”,才能以“王道”统一天下。

B.“狗彘食人食而不知检,涂有饿殍而不知发”是孟子直接对梁惠王的批评。

C.孟子善用比喻说理,用“刺人而杀之”归罪于武器的荒唐,说明害民的不是荒年而是统治者的虐政。

D.孟子不仅主张教民,还主张养民:“谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。”

E.连用“不可胜……也”的句式,给人以吃不完,用不尽的感觉,大大增强了文章的说服力和感染力。

答案:4. BD( B项是孟子对整个统治者的批评,而非直指梁惠王,D项前后顺序颠倒。)

评价表二

题 目 1 2 3 4 优 良 达 标

自我评价

二、能力成长

阅读下文完成1—4题。

齐宣王问曰:“文王之囿(yòu天子诸候养禽兽的地方)方七十里,有诸?”孟子对曰:“于传有之。” 曰:“若是其大乎?”曰:“民犹以为小也。” 曰:“寡人之圃方四十里,民犹以为大,何也?” 曰:“文王之圃方七十里,刍荛者(这里指割草打柴的人)往焉,雉兔者(这里指猎人)往焉。与民同之,民以为小,不亦宜乎?臣始至于境,问国之大禁,然后敢入。臣闻郊关(国都之外百里为邻,郊外有关)之内,有圃方四十里,杀其麋鹿者如杀人之罪,则是方四十里,为阱于国中,民以为大,不亦宜乎?”

1、解释文中加点的词。

(1)方 : (2)诸:

(3)犹 : (4)之:

(5)如 : (6)宜:

答案: 1. (1)方,见方 (2)诸,相当于“之乎” (3)犹还

(4)之,它,指文王之囿 (5)如,如同 (6)宜,合适、适宜

2、(1)这一则故事体现了孟子的什么观点?

(2)孟子主要通过什么方法来说明自己的观点?

答案:

2.(1)孟子主张推行王道仁政。

(2)孟子是通过百姓对“文王之囿”和“寡人之囿”不同态度的对比来说明自己观点。“文王之囿”“方七十里”,“民以为小”;“寡人之囿”“方四十里”,“民以为大”。 问题是前者能“与民共之”,后者不能。

3、孟子为什么把齐宣王的园囿比作陷阱,说齐宣王是“为阱于国中”?

答案:

3.“阱”是捕兽的陷坑。齐宣王的园囿就在首都的郊外,纵横有四十里,谁要杀害了里面的麋鹿,就等于犯了杀人罪,这样,园囿也就成了陷发于死地的陷阱。孟子对这种做法很不赞成,所以就把齐宣王的园囿比作陷阱。

4、翻译下列句子。

①寡人之圃方四十里,民犹以为大,何也?

②臣始至于境,问国之大禁,然后敢入。

答案:

4.(划线句子为考查句子)

参考译文:齐宣王问道:“据说周文王养鸟兽的园林方园70里,有这回事吗?”孟子回答道:“史书上有这样的记载。”宣王说:“它有这么大吗?”孟子说:“我的园林方园才40里,百姓还认为它太大,为什么呢?”孟子说:“周文王的园林方圆70里,割草砍柴的人可以到那里去,打野鸡野兔的也可以到那里去,这园林与百姓是共同享有的。百姓认为它小,不是理所当然的吗?我一到齐国边境,先打听到齐国最紧的禁令,然后才敢进入齐国。我听说首都郊区有方圆40里的园林,如果谁杀死了里面的麋鹿,罪行就跟杀人一样大,那么方圆40里,就是在国中的设置的一个大陷阱,百姓认为它太大,不也是理所当然的吗?”

评价表三

题 目 1 2 3 4 优 良 达 标

自我评价

学海探究

相关链接

让人心悦诚服的论辩

孟子不仅是位儒学大师,而且也是一位语言大师。他的语言气势充沛而又委婉动听,善于在谦和逊让中蓄势,在生动譬喻中设圈套。进步的思想主张加上无与伦比的语言艺术,使他在论辩中无往而不胜,而且令对手心悦诚服。《寡人之于国也》是他的语言艺术的一个范例。

严密的逻辑力量。正面陈述“仁政”主张时,孟子先说明“使民养生丧死无憾”是实行“仁政”的开端,进而又用“五十者可以衣帛”“七十者可以食肉”“颁白者不负戴于道路”来说明施政的进一步要求,先养后教,既让人民无冻饿之苦,又在生活安定的基础上施以教化。从“王道之始”说到“然而不王者,未之有也”,全段结构完整,逻辑严密,具有一种不可辩驳的说服力,产生了“沛然莫之能御”的力量。文章三部分的末尾,依次是“寡人之民不加多”,“则无望民之多于邻国也”,“斯天下之民至焉”,既对每一部分的内容起到画龙点睛的作用,又体现了各部分之间的内在联系,使全文各部分形成一个有机的整体。

成功地运用比喻,能够把抽象深奥、干巴巴的道理,说得浅显生动,富于文学情趣,于机智幽默之中突出事物的本质。如孟子说:“王好战,请以战喻。”然后用“五十步笑百步”的比喻来揭穿梁惠王“移民移粟”的所谓“尽心”措施,同别的国君一样不爱人民,只是程度不同,并无本质的区别。文章最后,作者针对统治者归罪于岁的推诿,又用比喻进行驳斥:“涂有饿莩”归罪于年成不好,如同“刺人而杀之”归罪于武器一样荒唐,害民的不是荒年而是统治者的虐政。首尾两处,都能根据对方特定的条件——好战来设喻,既能激发对方的兴趣,又能因势利导地阐明事理。

成功地使用排偶修辞,对于突出观点、强化感情、增强文章纵横驰骋的气势,造成对论敌的冲击力,有着重要作用。在第四段中阐述“王道之始”的道理,孟子以“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也”三组排偶句,提出了发展生产的三种措施,以及采取这些措施后所产生的效果。连用“不可胜……也”的句式,给人以吃不完,用不尽的感觉,大大增强了文章的说服力和感染力。而“邻国之民不加少,寡人之民不加多”“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发”,用的则是对偶。正因为多处运用排比和对偶,不仅生动形象,富于气势,而且读来声调铿锵,琅琅上口,于整齐的句式中洋溢着参差和谐的音乐美。

学有余力

为什么说孟子善用比喻说理?他如何做到论辩的气势磅礴?你能用比喻的说理方式阐明你的一个观点吗

写作提示: 孟子善用比喻说理的“善用”重要表现在用对方熟悉的事例设喻,启发对方,使对方容易接受。梁惠王喜欢打仗,就用战争做比喻,如用五十步笑百步比喻梁惠王所“尽心于国”不比邻国之政好多少;用“刺人而杀之”归罪于武器的荒唐,说明害民的不是荒年而是统治者的虐政。

作品读起来气势磅礴的原因,是多用了排偶句式,在第3段中阐述了“王道之始”的道理。孟子以“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也”三组排偶句,提出了发展生产的三种措施,以及采取这些措施后所产生的效果。连用“不可胜……也”的句式,给人以吃不完、用不尽的感觉,大大增强了文章的说服力和感染力。

在用比喻说理时要注意比喻运用得当,令人信服,能真正为说理服务。