2021年中考语文二轮专题复习:文言文《爱莲说》复习课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021年中考语文二轮专题复习:文言文《爱莲说》复习课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-05 09:24:26 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

爱莲说

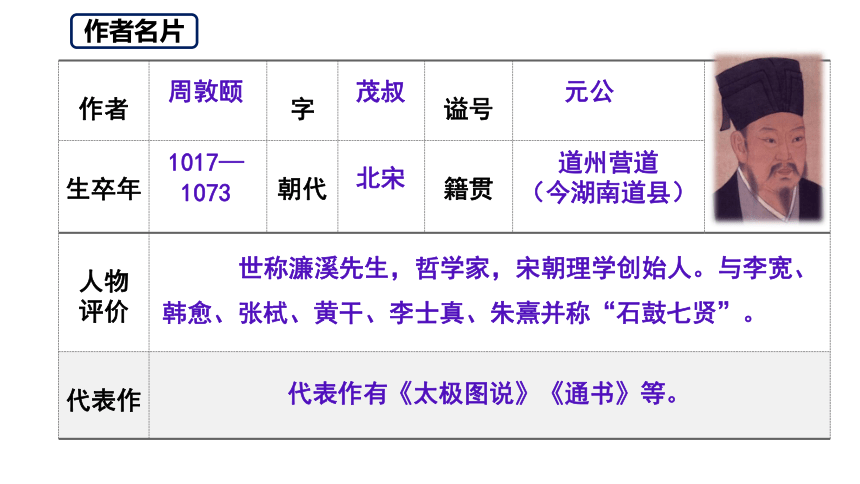

作者

字

谥号

生卒年

朝代

籍贯

人物

评价

代表作

作者名片

周敦颐

茂叔

元公

1017—1073

北宋

道州营道

(今湖南道县)

世称濂溪先生,哲学家,宋朝理学创始人。与李宽、韩愈、张栻、黄干、李士真、朱熹并称“石鼓七贤”。

代表作有《太极图说》《通书》等。

文体知识

1、“说”:古代一种议论性文体,大多是就一事一物或一

种现象抒发作者的感想,类似于现代的杂文。

2、《爱莲说》就是说说爱好莲花的道理。

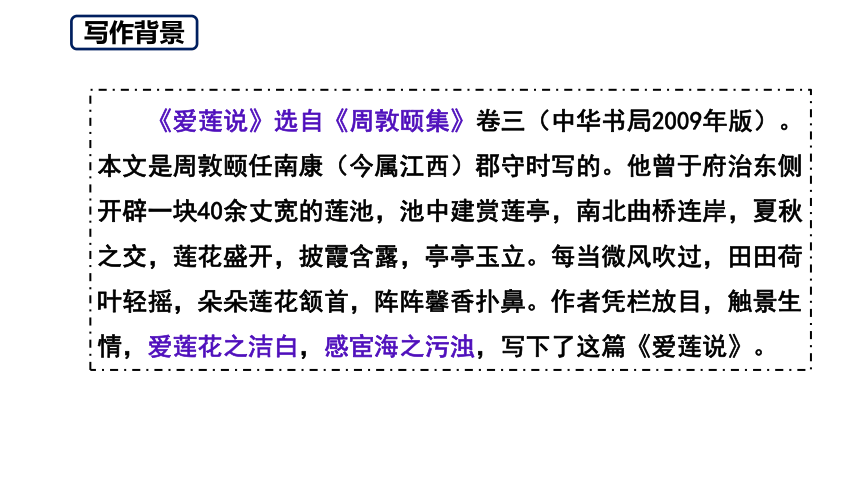

写作背景

《爱莲说》选自《周敦颐集》卷三(中华书局2009年版)。本文是周敦颐任南康(今属江西)郡守时写的。他曾于府治东侧开辟一块40余丈宽的莲池,池中建赏莲亭,南北曲桥连岸,夏秋之交,莲花盛开,披霞含露,亭亭玉立。每当微风吹过,田田荷叶轻摇,朵朵莲花颔首,阵阵馨香扑鼻。作者凭栏放目,触景生情,爱莲花之洁白,感宦海之污浊,写下了这篇《爱莲说》。

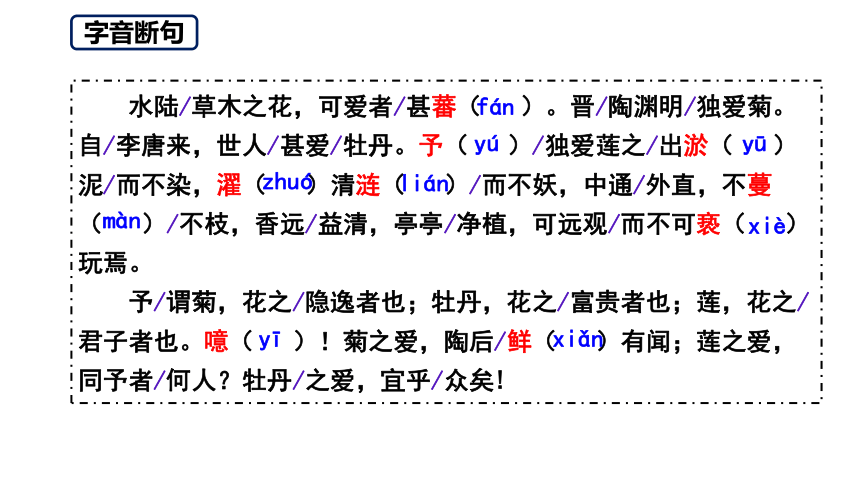

字音断句

水陆/草木之花,可爱者/甚蕃(

)。晋/陶渊明/独爱菊。自/李唐来,世人/甚爱/牡丹。予(

)/独爱莲之/出淤(

)泥/而不染,濯(

)清涟(

)/而不妖,中通/外直,不蔓(

)/不枝,香远/益清,亭亭/净植,可远观/而不可亵(

)玩焉。

予/谓菊,花之/隐逸者也;牡丹,花之/富贵者也;莲,花之/君子者也。噫(

)!菊之爱,陶后/鲜(

)有闻;莲之爱,同予者/何人?牡丹/之爱,宜乎/众矣!

fán

yū

zhuó

lián

xiè

yī

xiǎn

yú

màn

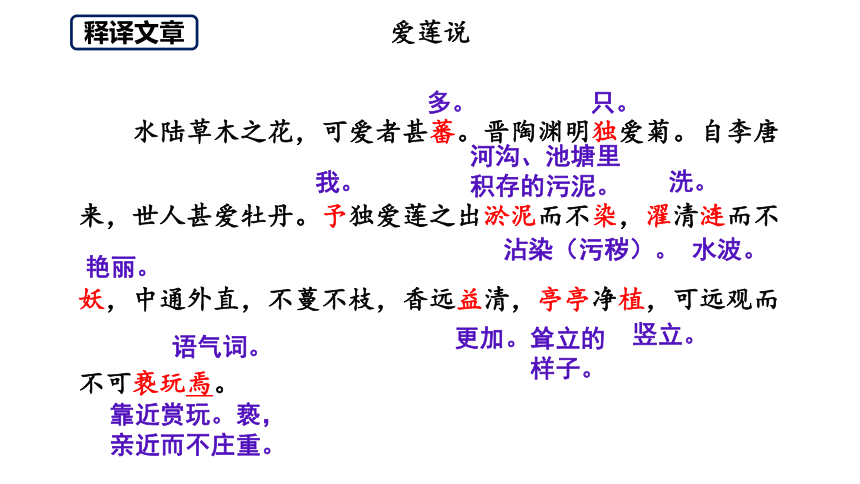

释译文章

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

多。

只。

爱莲说

沾染(污秽)。

洗。

水波。

艳丽。

竖立。

靠近赏玩。亵,亲近而不庄重。

河沟、池塘里积存的污泥。

更加。

耸立的样子。

语气词。

我。

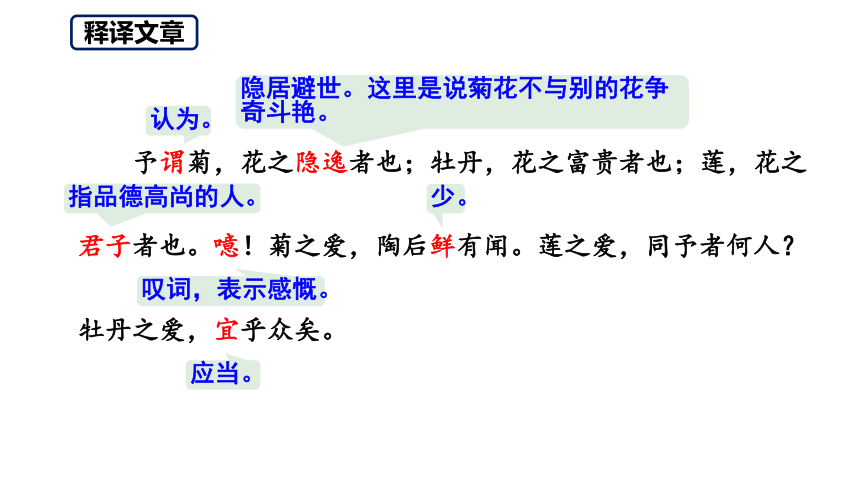

释译文章

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

认为。

隐居避世。这里是说菊花不与别的花争奇斗艳。

指品德高尚的人。

少。

应当。

叹词,表示感慨。

释译文章

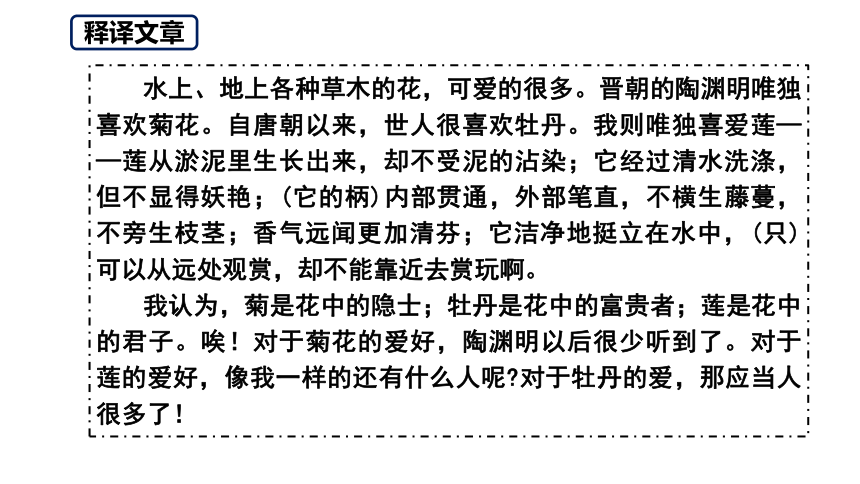

水上、地上各种草木的花,可爱的很多。晋朝的陶渊明唯独喜欢菊花。自唐朝以来,世人很喜欢牡丹。我则唯独喜爱莲——莲从淤泥里生长出来,却不受泥的沾染;它经过清水洗涤,但不显得妖艳;(它的柄)内部贯通,外部笔直,不横生藤蔓,不旁生枝茎;香气远闻更加清芬;它洁净地挺立在水中,(只)可以从远处观赏,却不能靠近去赏玩啊。

我认为,菊是花中的隐士;牡丹是花中的富贵者;莲是花中的君子。唉!对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。对于莲的爱好,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的爱,那应当人很多了!

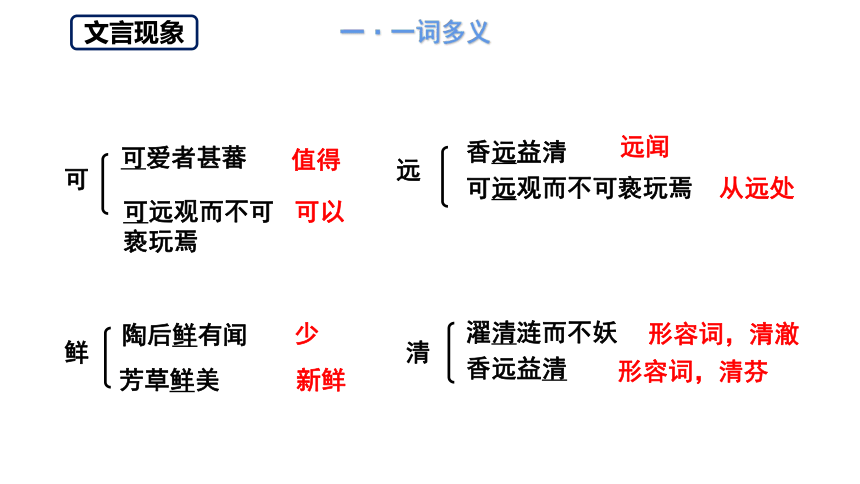

文言现象

可爱者甚蕃

可远观而不可亵玩焉

陶后鲜有闻

芳草鲜美

值得

可以

少

新鲜

可

鲜

香远益清

可远观而不可亵玩焉

濯清涟而不妖

香远益清

远

清

远闻

从远处

形容词,清澈

形容词,清芬

一·一词多义

文言现象

不蔓不枝:

香远益清:

名词作动词,横生藤蔓,旁生枝茎。

形容词作动词,远闻。

亭亭净植:

古义:

今义:

陶后鲜有闻:

古义:

今义:

宜乎众矣:

古义:

今义:

竖立

种植

(xiǎn)少

新鲜

合适

二·词类活用

三·古今异义

应当

文言现象

“之”字用法辨析

1、水陆草木之花

2、予独爱莲之出淤泥而不染

3、何陋之有

4、学而时习之

5、处处志之

6、马之千里者

7、往送之门

(宾语后置的标志,不译)

(结构助词,的)

(用在主谓之间,取消句子独立性)

(音节助词,不译)

(代词,它,指学过的知识)

(动词,到,往)

(宾语前置的标志,不译)

文章赏析

1、本文的文眼是“爱”,通读全文:

(1)作者究竟喜爱莲的什么?找出直接写“莲”的句子。

(2)说说作者是从哪种角度来描写“莲”的?

(3)赋予了“莲”什么品质?

(4)莲的这些特征象征着君子的哪些美好品质?

文章赏析

语

句

描写角度

品质

出淤泥而不染,濯清涟而不妖

中通外直,不蔓不枝

香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉

生长环境

体态

风度气质

高洁庄重

正直不苟

芳馨清高

文章赏析

出淤泥而不染,濯清涟而不妖

中通外直,不蔓不枝

象征君子美名远扬姿态美好,令人敬重又不敢轻侮。

香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉

莲,花之君子者也。(主旨句)

象征君子既不与世同流合污,又庄重质朴不炫耀。

象征君子正值不苟,行为方正,豁达大度。

(4)莲的这些特征象征着君子的哪些美好品质?

文章赏析

文章“出淤泥而不染……可远观而不可亵玩焉”几句,作者通过描绘莲的生长环境、体态和风度气质,写了莲高洁庄重、正直不苟、芳馨清高的品质,以“莲”自喻,托物言志,寄托了作者对理想人格的追求,表达了自己洁身自好的人生态度。

写法学习

托物言志

用某一物品来比拟或象征某种精神、品格、思想、情感等。

间接表现作者的志趣,凸显文章表达的艺术性;增强表达的生动形象性;增强文章的感染力。

特点:

作用:

技巧:

找准所托之物

把握外在特征

挖掘内在品质

探寻物志相似点

体察所言之志

文章赏析

2、课文除了写莲,还写了菊和牡丹。

(1)是怎样写的?

(2)作者写莲的同时,还写了菊与牡丹,这样写有何用意?

陶渊明—(独爱)—菊—(喻)—隐逸者——陶后鲜有闻。

予 —(独爱)—莲—(喻)—君子——同予者何人?

世人—(甚爱)—牡丹—(喻)—富贵者——宜乎众矣。

文章赏析

《饮酒》

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

此中有真意,欲辨已忘言。

他远离污浊的官场、喧嚣的尘世,归隐田园后过着悠然自得、闲适恬淡的隐居生活。(避世的隐士、人格的独立)

菊——隐逸者

文章赏析

牡丹绚丽浓艳,国色天香,因此它是雍容华贵的象征。唐朝初期,特别推崇牡丹,把它视为珍品,誉为国花。到贞元时,对牡丹的赏玩,更成为盛行长安的风气。暮春时节,车水马龙,权贵们不惜高价争相购买。

惟有牡丹真国色,花开时节动京城。

——唐·刘禹锡《赏牡丹》

三条九陌花时节,万马千车看牡丹。

——唐·徐凝《寄白司马》

花开花落二十日,一城之人皆若狂。

——唐·白居易《牡丹芳》

作者用“牡丹之爱,宜乎众矣”婉曲地批判了当时追求功名富贵的世风。

牡丹——富贵者

文章赏析

(2)作者写莲的同时,还写了菊与牡丹,这样写有何用意?

通过不同角度的衬托,突出莲花的高洁,烘托了文章的主题。

“菊之爱”(避世、人格独立)

莲的洁身自好

“牡丹之爱”(追求功名富贵)

莲的正直清高

衬托

(正衬)

反衬

写法学习

衬托

特点:为了突出主要事物,用类似的或相反、有差别的事物作陪衬,这种“烘云托月”的表现手法就是衬托。

分类:

①用类似的事物作陪衬叫正衬;

②用相反的、有差别的事物作陪衬叫反衬。

中心主旨

《爱莲说》一文采用托物言志的手法,通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花不慕名利、洁身自好的品格,从而表现了作者不慕名利、洁身自好的高洁人格,以及对追名逐利的世风的批判。

内容理解

爱菊的人代表的人生态度是隐居避世;爱牡丹的人代表的人生态度是追求功名富贵;爱莲的人代表的人生态度是在追求高洁品质、不与世俗同合污,不慕名利,洁身自好。

《爱莲说》中爱菊、爱牡丹、爱莲的人代表的人生态度分别是什么?

对比阅读

作品

作者

文体

所托之物

所言之志

马说

爱莲说

陋室铭

托物言志(寓意)

唐代文学家

韩愈

唐代文学家

刘禹锡

北宋哲学家

周敦颐

“说”古代一种议论性文体,大多是就一事一物或一种现象抒发作者的感想。

“铭”刻在器物上警戒自己或称颂功德的一种文字,后来成为一种文体。

千里马:人才

食马者:不识人才的统治者

菊:隐逸者

牡丹:富贵者

莲:君子

陋室:

陋室不陋,惟吾德馨。

寄寓了作者对人才遭屈辱被埋没的感慨悲愤之情。

表现了作者洁身自爱的高洁人格和对追名逐利的世态的厌恶。

表达了作者高洁傲岸的情操和安贫乐道的情趣。

对比阅读

作品

文眼

表现手法

写作思路

马

说

爱

莲

说

陋

室

铭

托物言志(寓意)

“不知马”

其真无马邪?其真不知马也。

“爱莲”

莲,花之君子者也。

“德馨”

斯是陋室,惟吾德馨。

托物寓意

菊花、牡丹衬托莲

山水类比陋室,龙仙类比室主,诸葛庐、子云亭类比陋室

托物言志

托物言志

①提出见解

②揭示原因

③抨击现实

①爱莲缘由

②点明心志

①点明主旨

②陋室不陋

③收束全文

写作实践

选择你喜欢的景或物,写一个不少于200字的片段。

要求:运用托物言志的表现手法。

提示:①仔细观察景或物的特别之处,如形状、色彩等;

②深入挖掘景或物的内在品质;

③探寻物与“志”的相似点,体察所言之志。

④语句连贯,语言流畅。

爱莲说

作者

字

谥号

生卒年

朝代

籍贯

人物

评价

代表作

作者名片

周敦颐

茂叔

元公

1017—1073

北宋

道州营道

(今湖南道县)

世称濂溪先生,哲学家,宋朝理学创始人。与李宽、韩愈、张栻、黄干、李士真、朱熹并称“石鼓七贤”。

代表作有《太极图说》《通书》等。

文体知识

1、“说”:古代一种议论性文体,大多是就一事一物或一

种现象抒发作者的感想,类似于现代的杂文。

2、《爱莲说》就是说说爱好莲花的道理。

写作背景

《爱莲说》选自《周敦颐集》卷三(中华书局2009年版)。本文是周敦颐任南康(今属江西)郡守时写的。他曾于府治东侧开辟一块40余丈宽的莲池,池中建赏莲亭,南北曲桥连岸,夏秋之交,莲花盛开,披霞含露,亭亭玉立。每当微风吹过,田田荷叶轻摇,朵朵莲花颔首,阵阵馨香扑鼻。作者凭栏放目,触景生情,爱莲花之洁白,感宦海之污浊,写下了这篇《爱莲说》。

字音断句

水陆/草木之花,可爱者/甚蕃(

)。晋/陶渊明/独爱菊。自/李唐来,世人/甚爱/牡丹。予(

)/独爱莲之/出淤(

)泥/而不染,濯(

)清涟(

)/而不妖,中通/外直,不蔓(

)/不枝,香远/益清,亭亭/净植,可远观/而不可亵(

)玩焉。

予/谓菊,花之/隐逸者也;牡丹,花之/富贵者也;莲,花之/君子者也。噫(

)!菊之爱,陶后/鲜(

)有闻;莲之爱,同予者/何人?牡丹/之爱,宜乎/众矣!

fán

yū

zhuó

lián

xiè

yī

xiǎn

yú

màn

释译文章

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

多。

只。

爱莲说

沾染(污秽)。

洗。

水波。

艳丽。

竖立。

靠近赏玩。亵,亲近而不庄重。

河沟、池塘里积存的污泥。

更加。

耸立的样子。

语气词。

我。

释译文章

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

认为。

隐居避世。这里是说菊花不与别的花争奇斗艳。

指品德高尚的人。

少。

应当。

叹词,表示感慨。

释译文章

水上、地上各种草木的花,可爱的很多。晋朝的陶渊明唯独喜欢菊花。自唐朝以来,世人很喜欢牡丹。我则唯独喜爱莲——莲从淤泥里生长出来,却不受泥的沾染;它经过清水洗涤,但不显得妖艳;(它的柄)内部贯通,外部笔直,不横生藤蔓,不旁生枝茎;香气远闻更加清芬;它洁净地挺立在水中,(只)可以从远处观赏,却不能靠近去赏玩啊。

我认为,菊是花中的隐士;牡丹是花中的富贵者;莲是花中的君子。唉!对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。对于莲的爱好,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的爱,那应当人很多了!

文言现象

可爱者甚蕃

可远观而不可亵玩焉

陶后鲜有闻

芳草鲜美

值得

可以

少

新鲜

可

鲜

香远益清

可远观而不可亵玩焉

濯清涟而不妖

香远益清

远

清

远闻

从远处

形容词,清澈

形容词,清芬

一·一词多义

文言现象

不蔓不枝:

香远益清:

名词作动词,横生藤蔓,旁生枝茎。

形容词作动词,远闻。

亭亭净植:

古义:

今义:

陶后鲜有闻:

古义:

今义:

宜乎众矣:

古义:

今义:

竖立

种植

(xiǎn)少

新鲜

合适

二·词类活用

三·古今异义

应当

文言现象

“之”字用法辨析

1、水陆草木之花

2、予独爱莲之出淤泥而不染

3、何陋之有

4、学而时习之

5、处处志之

6、马之千里者

7、往送之门

(宾语后置的标志,不译)

(结构助词,的)

(用在主谓之间,取消句子独立性)

(音节助词,不译)

(代词,它,指学过的知识)

(动词,到,往)

(宾语前置的标志,不译)

文章赏析

1、本文的文眼是“爱”,通读全文:

(1)作者究竟喜爱莲的什么?找出直接写“莲”的句子。

(2)说说作者是从哪种角度来描写“莲”的?

(3)赋予了“莲”什么品质?

(4)莲的这些特征象征着君子的哪些美好品质?

文章赏析

语

句

描写角度

品质

出淤泥而不染,濯清涟而不妖

中通外直,不蔓不枝

香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉

生长环境

体态

风度气质

高洁庄重

正直不苟

芳馨清高

文章赏析

出淤泥而不染,濯清涟而不妖

中通外直,不蔓不枝

象征君子美名远扬姿态美好,令人敬重又不敢轻侮。

香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉

莲,花之君子者也。(主旨句)

象征君子既不与世同流合污,又庄重质朴不炫耀。

象征君子正值不苟,行为方正,豁达大度。

(4)莲的这些特征象征着君子的哪些美好品质?

文章赏析

文章“出淤泥而不染……可远观而不可亵玩焉”几句,作者通过描绘莲的生长环境、体态和风度气质,写了莲高洁庄重、正直不苟、芳馨清高的品质,以“莲”自喻,托物言志,寄托了作者对理想人格的追求,表达了自己洁身自好的人生态度。

写法学习

托物言志

用某一物品来比拟或象征某种精神、品格、思想、情感等。

间接表现作者的志趣,凸显文章表达的艺术性;增强表达的生动形象性;增强文章的感染力。

特点:

作用:

技巧:

找准所托之物

把握外在特征

挖掘内在品质

探寻物志相似点

体察所言之志

文章赏析

2、课文除了写莲,还写了菊和牡丹。

(1)是怎样写的?

(2)作者写莲的同时,还写了菊与牡丹,这样写有何用意?

陶渊明—(独爱)—菊—(喻)—隐逸者——陶后鲜有闻。

予 —(独爱)—莲—(喻)—君子——同予者何人?

世人—(甚爱)—牡丹—(喻)—富贵者——宜乎众矣。

文章赏析

《饮酒》

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

此中有真意,欲辨已忘言。

他远离污浊的官场、喧嚣的尘世,归隐田园后过着悠然自得、闲适恬淡的隐居生活。(避世的隐士、人格的独立)

菊——隐逸者

文章赏析

牡丹绚丽浓艳,国色天香,因此它是雍容华贵的象征。唐朝初期,特别推崇牡丹,把它视为珍品,誉为国花。到贞元时,对牡丹的赏玩,更成为盛行长安的风气。暮春时节,车水马龙,权贵们不惜高价争相购买。

惟有牡丹真国色,花开时节动京城。

——唐·刘禹锡《赏牡丹》

三条九陌花时节,万马千车看牡丹。

——唐·徐凝《寄白司马》

花开花落二十日,一城之人皆若狂。

——唐·白居易《牡丹芳》

作者用“牡丹之爱,宜乎众矣”婉曲地批判了当时追求功名富贵的世风。

牡丹——富贵者

文章赏析

(2)作者写莲的同时,还写了菊与牡丹,这样写有何用意?

通过不同角度的衬托,突出莲花的高洁,烘托了文章的主题。

“菊之爱”(避世、人格独立)

莲的洁身自好

“牡丹之爱”(追求功名富贵)

莲的正直清高

衬托

(正衬)

反衬

写法学习

衬托

特点:为了突出主要事物,用类似的或相反、有差别的事物作陪衬,这种“烘云托月”的表现手法就是衬托。

分类:

①用类似的事物作陪衬叫正衬;

②用相反的、有差别的事物作陪衬叫反衬。

中心主旨

《爱莲说》一文采用托物言志的手法,通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花不慕名利、洁身自好的品格,从而表现了作者不慕名利、洁身自好的高洁人格,以及对追名逐利的世风的批判。

内容理解

爱菊的人代表的人生态度是隐居避世;爱牡丹的人代表的人生态度是追求功名富贵;爱莲的人代表的人生态度是在追求高洁品质、不与世俗同合污,不慕名利,洁身自好。

《爱莲说》中爱菊、爱牡丹、爱莲的人代表的人生态度分别是什么?

对比阅读

作品

作者

文体

所托之物

所言之志

马说

爱莲说

陋室铭

托物言志(寓意)

唐代文学家

韩愈

唐代文学家

刘禹锡

北宋哲学家

周敦颐

“说”古代一种议论性文体,大多是就一事一物或一种现象抒发作者的感想。

“铭”刻在器物上警戒自己或称颂功德的一种文字,后来成为一种文体。

千里马:人才

食马者:不识人才的统治者

菊:隐逸者

牡丹:富贵者

莲:君子

陋室:

陋室不陋,惟吾德馨。

寄寓了作者对人才遭屈辱被埋没的感慨悲愤之情。

表现了作者洁身自爱的高洁人格和对追名逐利的世态的厌恶。

表达了作者高洁傲岸的情操和安贫乐道的情趣。

对比阅读

作品

文眼

表现手法

写作思路

马

说

爱

莲

说

陋

室

铭

托物言志(寓意)

“不知马”

其真无马邪?其真不知马也。

“爱莲”

莲,花之君子者也。

“德馨”

斯是陋室,惟吾德馨。

托物寓意

菊花、牡丹衬托莲

山水类比陋室,龙仙类比室主,诸葛庐、子云亭类比陋室

托物言志

托物言志

①提出见解

②揭示原因

③抨击现实

①爱莲缘由

②点明心志

①点明主旨

②陋室不陋

③收束全文

写作实践

选择你喜欢的景或物,写一个不少于200字的片段。

要求:运用托物言志的表现手法。

提示:①仔细观察景或物的特别之处,如形状、色彩等;

②深入挖掘景或物的内在品质;

③探寻物与“志”的相似点,体察所言之志。

④语句连贯,语言流畅。