小学数学青岛版五四制五年级下回顾整理 总复习 比与比例 教案

文档属性

| 名称 | 小学数学青岛版五四制五年级下回顾整理 总复习 比与比例 教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 青岛版(五四制) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-06-05 13:55:55 | ||

图片预览

文档简介

《比与比例的回顾与整理》教学设计

教学目标:

1.使学生进一步认识比和比例的意义及基本性质,弄清两者的联系与区别;进一步理解比与分数、除法的关系。

2.进一步掌握求比值和化简比的方法及掌握成正比例、反比例的量的判断方法。

3.使学生初步学会分类整理的方法,培养学生分析、判断、推理、概括的能力。

4.学会与他们合作,不断提高评价与反思的能力。

5.体会数学与自然及人类社会的密切联系,感受数学的应用价值,能在数学学习活动中获得成功体验,提升数学素养。

课内教师、学生学习活动设计:

一、开门见山,揭示课题

同学们总复习已经进行了三个板块的学习,今天我们一起走进第四板块——比与比例的回顾与整理。

二、回顾整理、构建网络

(一)比的回顾整理

1.自主交流关于比的知识 。

同学们什么是比?你能举一个比的例子吗?能求出它的比值吗?以这个比为例说说各部分的名称?关于比的知识我们还学过什么?

学生利用比的基本性质完成练习,先求比值,再化简比。女生做第一题,男生做第二题,

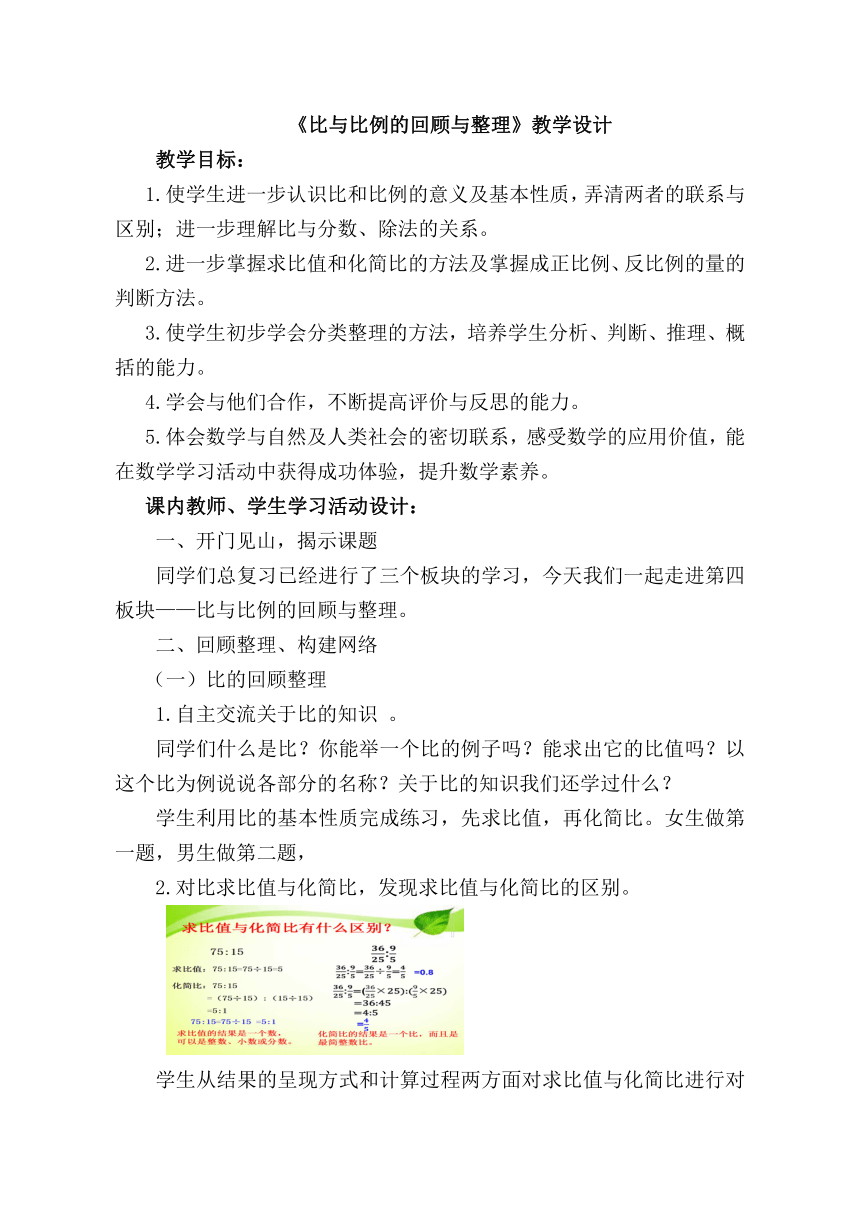

2.对比求比值与化简比,发现求比值与化简比的区别。

学生从结果的呈现方式和计算过程两方面对求比值与化简比进行对比。化简比还可以用求比值的方法来计算,所以总结二者之间最大的区别就是结果的不同。

3.比与分数、除法之间的联系。

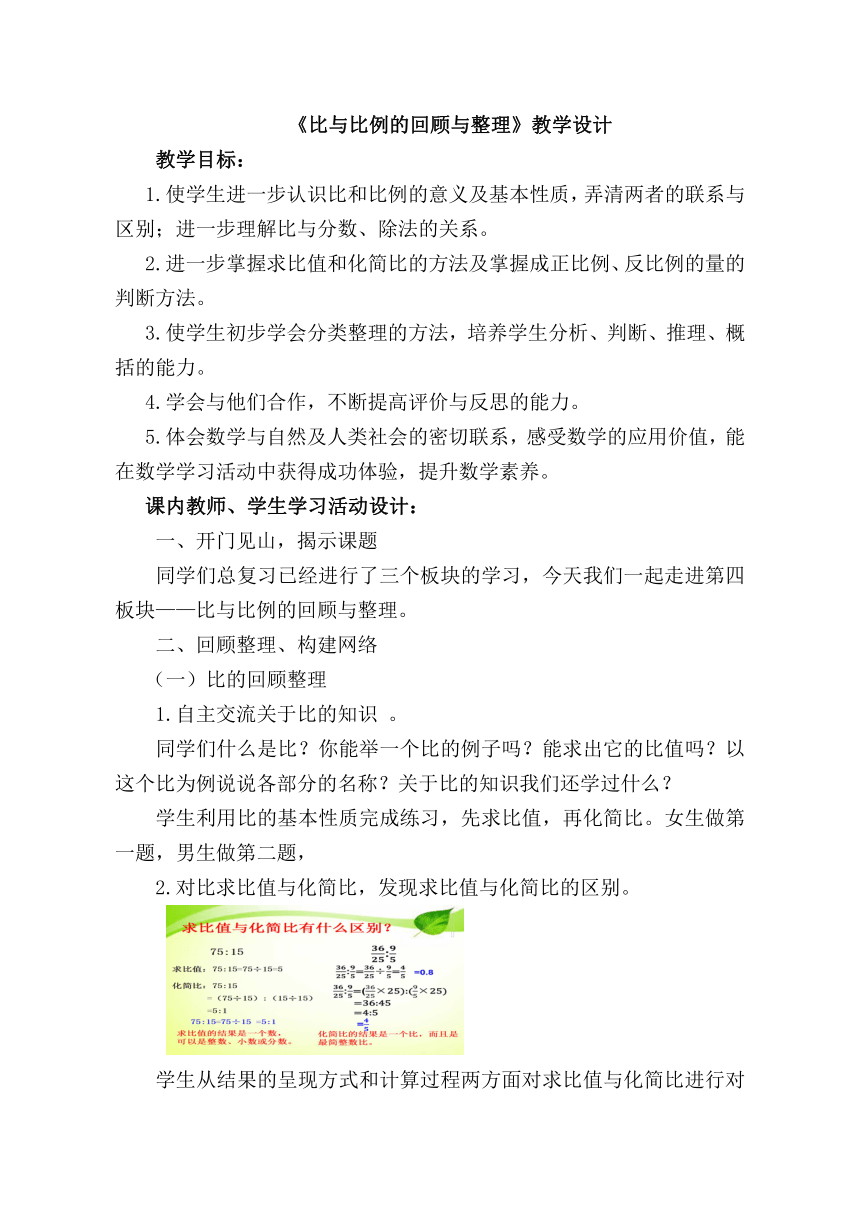

(1)观察求比值的过程,75:15=75÷15=5,可以看出比与除法有一定的联系。除法还可以写成分数的形式,那比、分数、除法之间有什么联系?针对这个问题同桌之间互相讨论。

【设计意图:课上采取小组合作学习的形式,使学生在小组中互帮互学,积极探究,有助于培养学生的自学探究能力。学生是学习的主人。让学生想、说、问、归纳等,充分发挥学生的主体作用,提高参与意识。】

学生发现比与分数、除法各部分之间有对应关系,但是它们又是有区别的。比表示两个数的倍数关系,分数是一个数,除法是一种运算。老师将这些知识点归纳到表格里,对比之前的形式发现表格整理知识点的优点,用表格整理知识点看起来更清晰,有条理,也更加便于对比,理解三者之间的联系和区别。

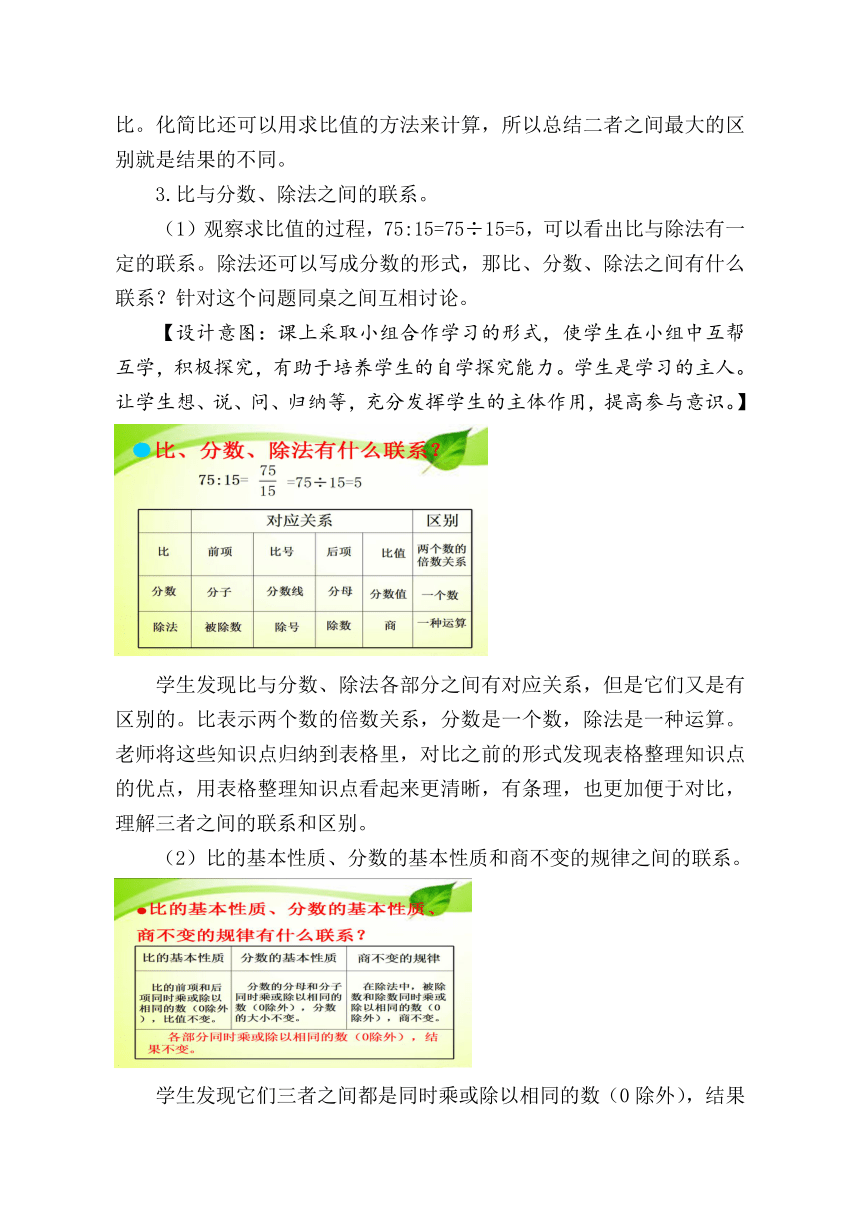

(2)比的基本性质、分数的基本性质和商不变的规律之间的联系。

学生发现它们三者之间都是同时乘或除以相同的数(0除外),结果不变。

根据三者之间的联系学生完成练习。

(3)按比例分配。

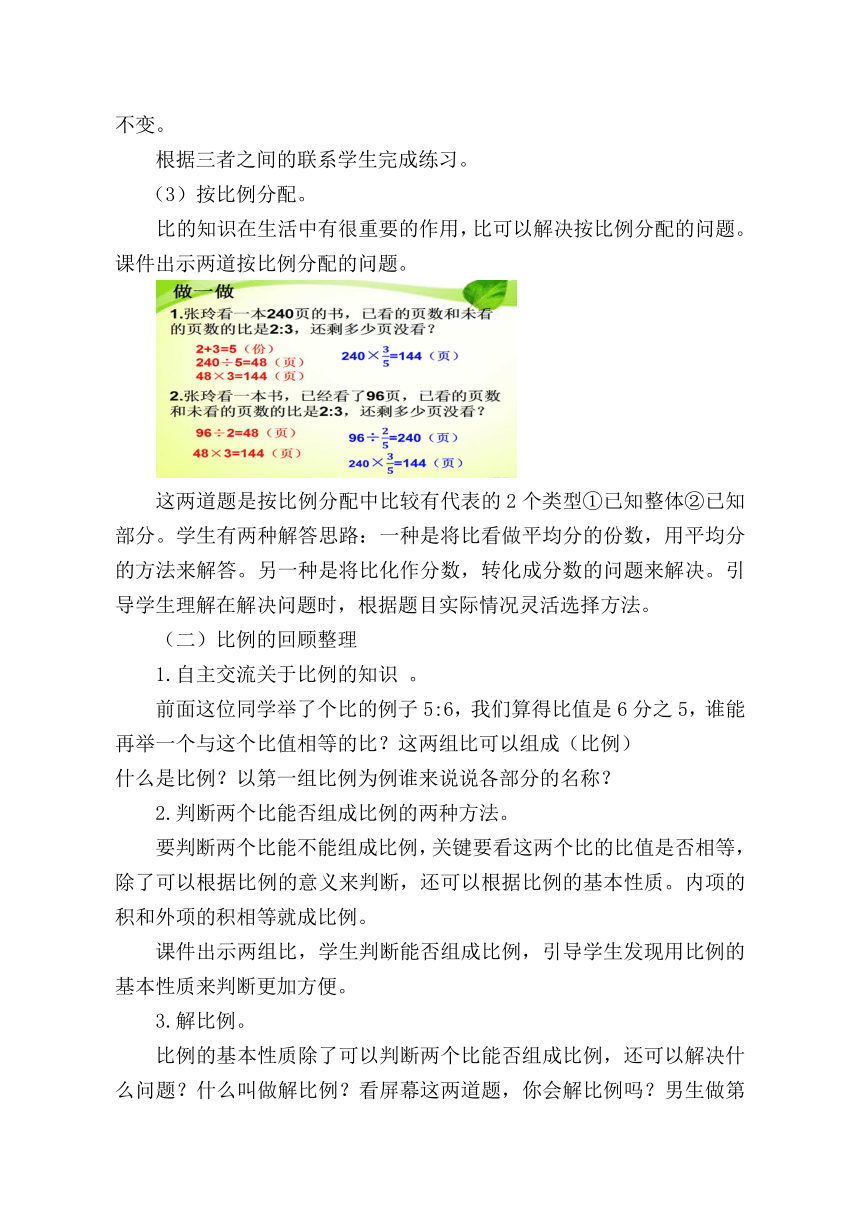

比的知识在生活中有很重要的作用,比可以解决按比例分配的问题。课件出示两道按比例分配的问题。

这两道题是按比例分配中比较有代表的2个类型①已知整体②已知部分。学生有两种解答思路:一种是将比看做平均分的份数,用平均分的方法来解答。另一种是将比化作分数,转化成分数的问题来解决。引导学生理解在解决问题时,根据题目实际情况灵活选择方法。

(二)比例的回顾整理

1.自主交流关于比例的知识 。

前面这位同学举了个比的例子5:6,我们算得比值是6分之5,谁能再举一个与这个比值相等的比?这两组比可以组成(比例)

什么是比例?以第一组比例为例谁来说说各部分的名称?

2.判断两个比能否组成比例的两种方法。

要判断两个比能不能组成比例,关键要看这两个比的比值是否相等,除了可以根据比例的意义来判断,还可以根据比例的基本性质。内项的积和外项的积相等就成比例。

课件出示两组比,学生判断能否组成比例,引导学生发现用比例的基本性质来判断更加方便。

3.解比例。

比例的基本性质除了可以判断两个比能否组成比例,还可以解决什么问题?什么叫做解比例?看屏幕这两道题,你会解比例吗?男生做第一题,女生做第二题。

(三)比与比例的对比。

同学们刚才我们复习了比和比例的相关知识。同学们想一想比和比例有什么不同点?

学生从意义、项数、基本性质三方面对比了比和比例,通过对比发现比是比例的基础,比例是比的扩展,比与比例既有区别又有联系。

(四)正比例、反比例的回顾整理。

(1)小组合作复习正比例、反比例。

学生针对什么是正比例,什么是反比例这个问题,以小组为单位用列表格的方式从课本65页到73页整理正、反比例的知识。

组1.从意义和关系式两个方面进行整理。

组2.补充图像。

老师也整理了一份,从意义、关系式、图像三方面的对比发现正反比例的区别,主要来看正反比例的意义,从意义上来看它们的根本不同在于什么?

学生发现正比例是两个变量的比值一定,反比例是两个变量的乘积一定。

(2)利用意义判断正比例、反比例。

课件出示判断正反比例的题目,学生判断并处说关系式。

引导学生列举生活中正比例、反比例的例子。

(3)解决正比例、反比例问题。

引导学生先判断题目当中什么是一定的,再说说两个变量组成的关系式,根据关系式列出算式。

【设计意图:第一题是反比例问题,提问“在这里为什么要0.4×0.4,0.6×0.6?”引导学生养成做题时认真读题,仔细思考的学习习惯。第二题是正比例问题,这两个都是关于铺地的问题,通过对比引导学生掌握解题思路。】

(五)比例尺的回顾整理。

(1)求比例尺。

比和比例的知识在生活中有综合运用,那就是比例尺,什么是比例尺?求出这幅地图的的比例尺。

同学们思考在计算比例尺时,需要注意什么问题?

生1.比例尺是一个比,不应带有计量单位。

生2.求比例尺时,前项和后项的长度单位要统一。

生3.比例尺的前项或后项,一般应化简成“1”。

(2)比例尺的分类。

从表现形式可以将比例尺分为线段比例尺、数值比例尺。根据实际距离扩大还是缩小可以分为放大比例尺、缩小比例尺。

数值比例出和线段比例尺可以相互转化。

(3)解决比例尺的实际问题。

同学们拿出学习单3完成练习题。

学生交流第一题有三种解题方法,一种是用比例解答;一种是根据实际距离=图上距离÷比例尺,算出实际距离;一种是图上1厘米是实际80千米,由此2.5×80就算出实际距离。

【设计意图:这两道题的设计是进行了一个对比,第一题是缩小比例尺同时也是一个线段比例尺,问题是求实际距离,这道题有三种不同的解题方法。第二题是放大比例尺,通过这道题的练习帮助学生纠正习惯上的比例尺用小数:大数,强调比例尺=图上距离:实际距离。】

三、梳理总结,提炼方法

在这节课我们对比与比例的知识进行了回顾与整理,在比这部分知识中,首先对求比值与化简比进行了对比,通过对比我们发现它们最大的不同是结果的不同。接下来对比、分数、除法进行了对比,我们发现它们三者之间有密切的联系。

在比例这部分我们重点复习了正比例与反比例,通过对意义的对比我们了解它们它们的本质的区别,并用于解决实际问题。

我们还对比与比例的意义、项数、基本性质进行了对比,了解到比与比例既有区别又有联系。

同学们有没有发现在这节课中我们运用了一种学习方法——对比。 通过对比可以帮助我们对概念有更清晰的理解,并且进一步明晰它们之间的联系和区别。在之后的复习中同学们也可以运用对比的方法对知识进行回顾与整理。

【设计意图:本环节的设计引导学生梳理本节课复习内容的同时,发现本节课在回顾整理时所运用的学习方法——对比。】

板书设计:

比与比例的回顾与整理

两个数相除又叫作两个数的比 表示两个比相等的式子叫作比例。

3:2=3÷2= 3:2=9:6

3:2=6:4

比的前项和后项同时乘或除以 在比例里,两个外项的积

相同的数(0除外),比值不变。 等于两个内项的积。

化简比 解比例

正比例 =k(一定) 比例尺=

反比例 X×Y=K(一定)

学习效果评测工具和学习方法:

评测工具:课后评测练习、教师即时性评价、专家同事评课、观课量表、学生参与度及知识掌握情况检测。

学习方法:合作交流法、演示法等等。

教学目标:

1.使学生进一步认识比和比例的意义及基本性质,弄清两者的联系与区别;进一步理解比与分数、除法的关系。

2.进一步掌握求比值和化简比的方法及掌握成正比例、反比例的量的判断方法。

3.使学生初步学会分类整理的方法,培养学生分析、判断、推理、概括的能力。

4.学会与他们合作,不断提高评价与反思的能力。

5.体会数学与自然及人类社会的密切联系,感受数学的应用价值,能在数学学习活动中获得成功体验,提升数学素养。

课内教师、学生学习活动设计:

一、开门见山,揭示课题

同学们总复习已经进行了三个板块的学习,今天我们一起走进第四板块——比与比例的回顾与整理。

二、回顾整理、构建网络

(一)比的回顾整理

1.自主交流关于比的知识 。

同学们什么是比?你能举一个比的例子吗?能求出它的比值吗?以这个比为例说说各部分的名称?关于比的知识我们还学过什么?

学生利用比的基本性质完成练习,先求比值,再化简比。女生做第一题,男生做第二题,

2.对比求比值与化简比,发现求比值与化简比的区别。

学生从结果的呈现方式和计算过程两方面对求比值与化简比进行对比。化简比还可以用求比值的方法来计算,所以总结二者之间最大的区别就是结果的不同。

3.比与分数、除法之间的联系。

(1)观察求比值的过程,75:15=75÷15=5,可以看出比与除法有一定的联系。除法还可以写成分数的形式,那比、分数、除法之间有什么联系?针对这个问题同桌之间互相讨论。

【设计意图:课上采取小组合作学习的形式,使学生在小组中互帮互学,积极探究,有助于培养学生的自学探究能力。学生是学习的主人。让学生想、说、问、归纳等,充分发挥学生的主体作用,提高参与意识。】

学生发现比与分数、除法各部分之间有对应关系,但是它们又是有区别的。比表示两个数的倍数关系,分数是一个数,除法是一种运算。老师将这些知识点归纳到表格里,对比之前的形式发现表格整理知识点的优点,用表格整理知识点看起来更清晰,有条理,也更加便于对比,理解三者之间的联系和区别。

(2)比的基本性质、分数的基本性质和商不变的规律之间的联系。

学生发现它们三者之间都是同时乘或除以相同的数(0除外),结果不变。

根据三者之间的联系学生完成练习。

(3)按比例分配。

比的知识在生活中有很重要的作用,比可以解决按比例分配的问题。课件出示两道按比例分配的问题。

这两道题是按比例分配中比较有代表的2个类型①已知整体②已知部分。学生有两种解答思路:一种是将比看做平均分的份数,用平均分的方法来解答。另一种是将比化作分数,转化成分数的问题来解决。引导学生理解在解决问题时,根据题目实际情况灵活选择方法。

(二)比例的回顾整理

1.自主交流关于比例的知识 。

前面这位同学举了个比的例子5:6,我们算得比值是6分之5,谁能再举一个与这个比值相等的比?这两组比可以组成(比例)

什么是比例?以第一组比例为例谁来说说各部分的名称?

2.判断两个比能否组成比例的两种方法。

要判断两个比能不能组成比例,关键要看这两个比的比值是否相等,除了可以根据比例的意义来判断,还可以根据比例的基本性质。内项的积和外项的积相等就成比例。

课件出示两组比,学生判断能否组成比例,引导学生发现用比例的基本性质来判断更加方便。

3.解比例。

比例的基本性质除了可以判断两个比能否组成比例,还可以解决什么问题?什么叫做解比例?看屏幕这两道题,你会解比例吗?男生做第一题,女生做第二题。

(三)比与比例的对比。

同学们刚才我们复习了比和比例的相关知识。同学们想一想比和比例有什么不同点?

学生从意义、项数、基本性质三方面对比了比和比例,通过对比发现比是比例的基础,比例是比的扩展,比与比例既有区别又有联系。

(四)正比例、反比例的回顾整理。

(1)小组合作复习正比例、反比例。

学生针对什么是正比例,什么是反比例这个问题,以小组为单位用列表格的方式从课本65页到73页整理正、反比例的知识。

组1.从意义和关系式两个方面进行整理。

组2.补充图像。

老师也整理了一份,从意义、关系式、图像三方面的对比发现正反比例的区别,主要来看正反比例的意义,从意义上来看它们的根本不同在于什么?

学生发现正比例是两个变量的比值一定,反比例是两个变量的乘积一定。

(2)利用意义判断正比例、反比例。

课件出示判断正反比例的题目,学生判断并处说关系式。

引导学生列举生活中正比例、反比例的例子。

(3)解决正比例、反比例问题。

引导学生先判断题目当中什么是一定的,再说说两个变量组成的关系式,根据关系式列出算式。

【设计意图:第一题是反比例问题,提问“在这里为什么要0.4×0.4,0.6×0.6?”引导学生养成做题时认真读题,仔细思考的学习习惯。第二题是正比例问题,这两个都是关于铺地的问题,通过对比引导学生掌握解题思路。】

(五)比例尺的回顾整理。

(1)求比例尺。

比和比例的知识在生活中有综合运用,那就是比例尺,什么是比例尺?求出这幅地图的的比例尺。

同学们思考在计算比例尺时,需要注意什么问题?

生1.比例尺是一个比,不应带有计量单位。

生2.求比例尺时,前项和后项的长度单位要统一。

生3.比例尺的前项或后项,一般应化简成“1”。

(2)比例尺的分类。

从表现形式可以将比例尺分为线段比例尺、数值比例尺。根据实际距离扩大还是缩小可以分为放大比例尺、缩小比例尺。

数值比例出和线段比例尺可以相互转化。

(3)解决比例尺的实际问题。

同学们拿出学习单3完成练习题。

学生交流第一题有三种解题方法,一种是用比例解答;一种是根据实际距离=图上距离÷比例尺,算出实际距离;一种是图上1厘米是实际80千米,由此2.5×80就算出实际距离。

【设计意图:这两道题的设计是进行了一个对比,第一题是缩小比例尺同时也是一个线段比例尺,问题是求实际距离,这道题有三种不同的解题方法。第二题是放大比例尺,通过这道题的练习帮助学生纠正习惯上的比例尺用小数:大数,强调比例尺=图上距离:实际距离。】

三、梳理总结,提炼方法

在这节课我们对比与比例的知识进行了回顾与整理,在比这部分知识中,首先对求比值与化简比进行了对比,通过对比我们发现它们最大的不同是结果的不同。接下来对比、分数、除法进行了对比,我们发现它们三者之间有密切的联系。

在比例这部分我们重点复习了正比例与反比例,通过对意义的对比我们了解它们它们的本质的区别,并用于解决实际问题。

我们还对比与比例的意义、项数、基本性质进行了对比,了解到比与比例既有区别又有联系。

同学们有没有发现在这节课中我们运用了一种学习方法——对比。 通过对比可以帮助我们对概念有更清晰的理解,并且进一步明晰它们之间的联系和区别。在之后的复习中同学们也可以运用对比的方法对知识进行回顾与整理。

【设计意图:本环节的设计引导学生梳理本节课复习内容的同时,发现本节课在回顾整理时所运用的学习方法——对比。】

板书设计:

比与比例的回顾与整理

两个数相除又叫作两个数的比 表示两个比相等的式子叫作比例。

3:2=3÷2= 3:2=9:6

3:2=6:4

比的前项和后项同时乘或除以 在比例里,两个外项的积

相同的数(0除外),比值不变。 等于两个内项的积。

化简比 解比例

正比例 =k(一定) 比例尺=

反比例 X×Y=K(一定)

学习效果评测工具和学习方法:

评测工具:课后评测练习、教师即时性评价、专家同事评课、观课量表、学生参与度及知识掌握情况检测。

学习方法:合作交流法、演示法等等。