第1课 隋朝的统一与灭亡 课件(25张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 隋朝的统一与灭亡 课件(25张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-05 16:47:02 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

隋

的统一与灭亡

朝

七年级历史下册第1课

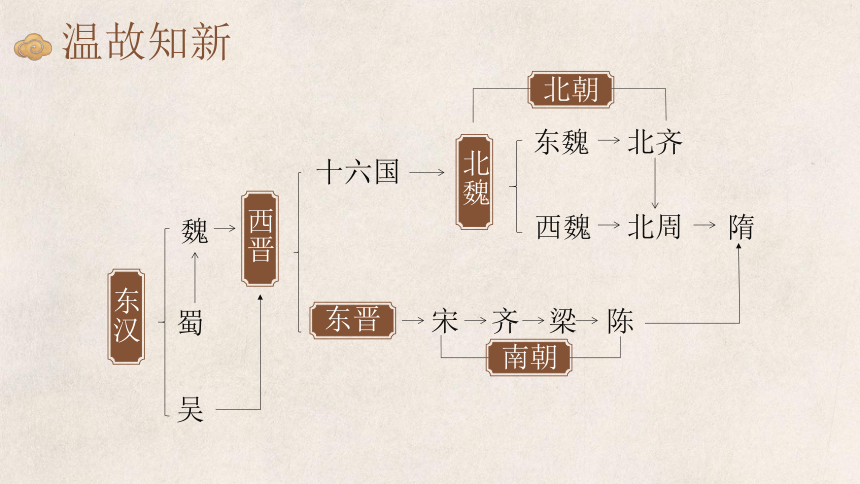

东汉

魏

蜀

吴

西晋

十六国

东晋

北魏

宋

齐

梁

陈

东魏

西魏

北齐

北周

隋

南朝

北朝

温故知新

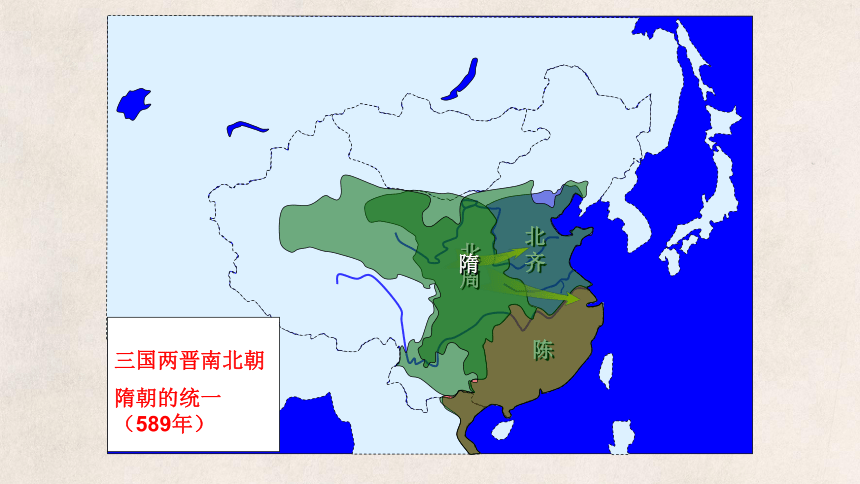

陈

北齐

北周

隋

隋朝的统一(589年)

三国两晋南北朝

隋

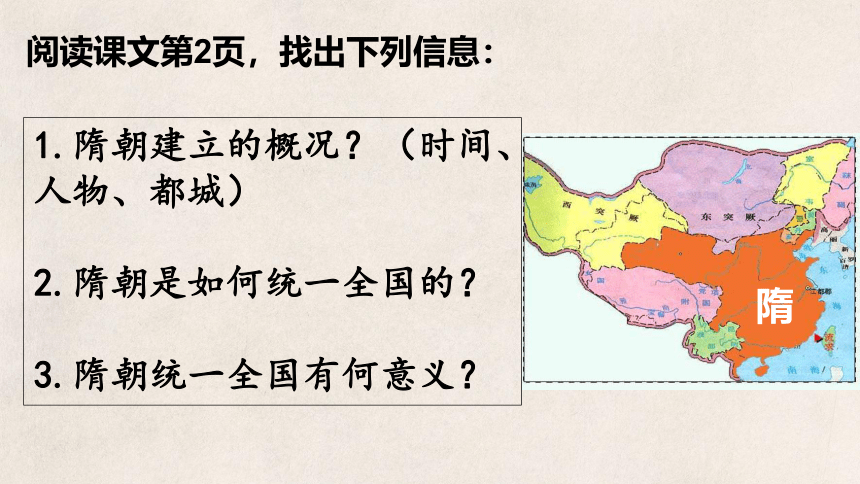

1.隋朝建立的概况?(时间、人物、都城)

2.隋朝是如何统一全国的?

3.隋朝统一全国有何意义?

阅读课文第2页,找出下列信息:

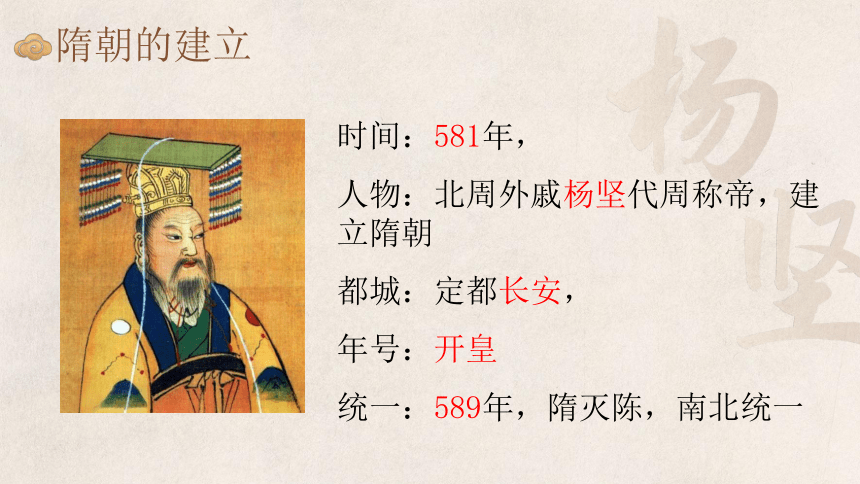

隋朝的建立

时间:581年,

人物:北周外戚杨坚代周称帝,建立隋朝

都城:定都长安,

年号:开皇

统一:589年,隋灭陈,南北统一

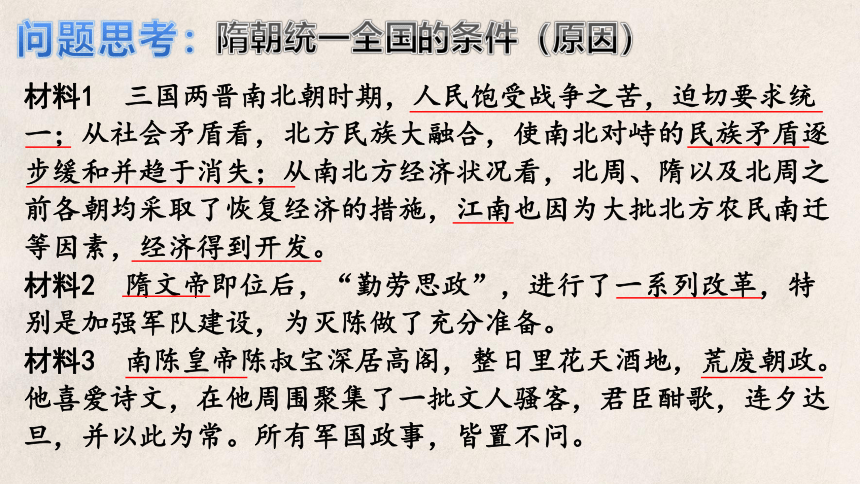

问题思考:

隋朝统一全国的条件(原因)

材料1

三国两晋南北朝时期,人民饱受战争之苦,迫切要求统一;从社会矛盾看,北方民族大融合,使南北对峙的民族矛盾逐步缓和并趋于消失;从南北方经济状况看,北周、隋以及北周之前各朝均采取了恢复经济的措施,江南也因为大批北方农民南迁等因素,经济得到开发。

材料2

隋文帝即位后,“勤劳思政”,进行了一系列改革,特别是加强军队建设,为灭陈做了充分准备。

材料3

南陈皇帝陈叔宝深居高阁,整日里花天酒地,荒废朝政。他喜爱诗文,在他周围聚集了一批文人骚客,君臣酣歌,连夕达旦,并以此为常。所有军国政事,皆置不问。

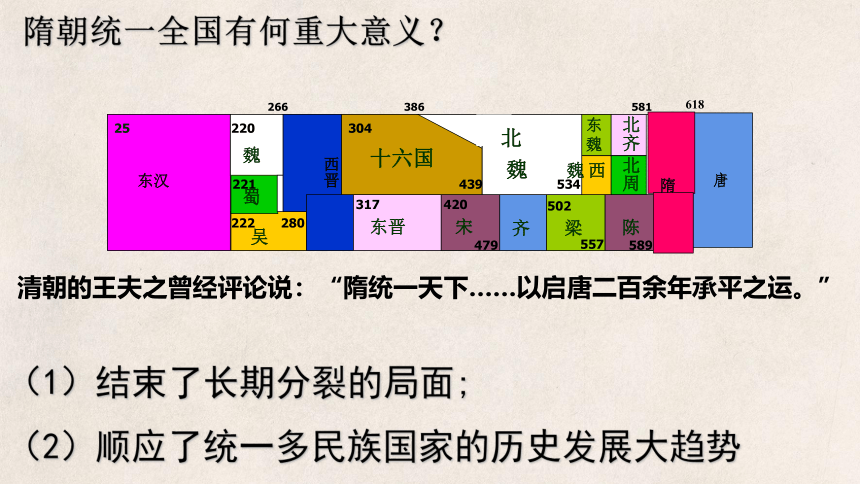

隋朝统一全国有何重大意义?

(1)结束了长期分裂的局面;

(2)顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势

唐

618

东汉

魏

蜀

吴

西晋

十六国

魏

东晋

宋

齐

梁

陈

隋

东魏

西魏

北齐

北周

25

220

221

222

280

266

304

439

534

581

317

420

479

502

557

589

北

386

清朝的王夫之曾经评论说:“隋统一天下……以启唐二百余年承平之运。”

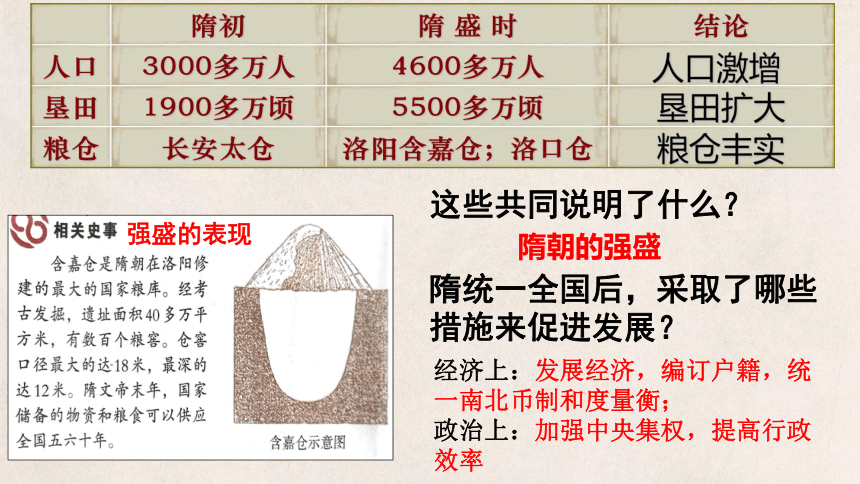

人口激增

垦田扩大

粮仓丰实

这些共同说明了什么?

隋朝的强盛

隋统一全国后,采取了哪些措施来促进发展?

经济上:发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡;

政治上:加强中央集权,提高行政效率

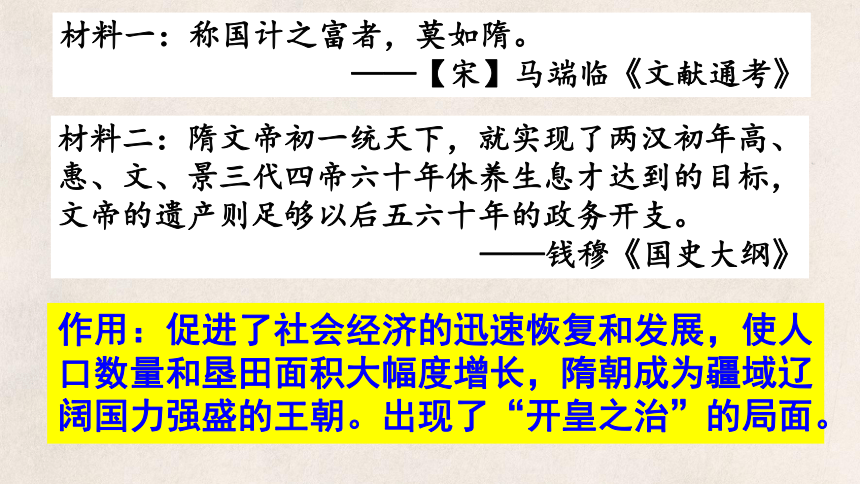

强盛的表现

材料一:称国计之富者,莫如隋。

——【宋】马端临《文献通考》

材料二:隋文帝初一统天下,就实现了两汉初年高、惠、文、景三代四帝六十年休养生息才达到的目标,文帝的遗产则足够以后五六十年的政务开支。

——钱穆《国史大纲》

作用:促进了社会经济的迅速恢复和发展,使人口数量和垦田面积大幅度增长,隋朝成为疆域辽阔国力强盛的王朝。出现了“开皇之治”的局面。

中国古代在没有铁路、汽车等交通工具的条件下,陆路运输粮食只能利用车、马,靠人力、畜力进行,运量小,速度慢,费用大。而水运粮食比起陆运,运量大,速度快,费用小。

与陆运相比,水运的优势

疆域辽阔,不便管理

目的:加强南北交通

巩固隋朝对全国的统治

开通大运河

一个中心:洛阳

两个端点:

北抵涿郡,南至余杭

四个河段:

永济渠

通济渠

邗沟

江南河

五大水系:

海河、黄河、淮河、长江、钱塘江

阅读课文第3页及隋朝大运河示意图,找出下列信息:

全长2700多千米,是古代世界上最长的运河。

隋朝的大运河示意图

一条:一条贯穿南北的大动脉

二长:二千多千米

三点:三个城市

洛阳

涿郡(北京)

余杭(杭州)

四段:分为四

段

永济渠

通济渠

邗沟

江南河

五河:贯穿五大水系

海河

黄河

淮水

长江

钱塘江

江都(扬州)

长安

六省:跨越六个省份(从北至南)河北--山东--河南--安徽--江苏--浙江

?积极影响:大运河的开通,加强了我国南北政治、经济和文化交流,也有利于国家统一。

材料一:材料一(隋炀)帝谓给事郎慕征曰:“自古天子有巡狩猎之礼;而江东诸帝多傅脂粉,坐深宫,不与百姓相见,此何理也?”对曰:“此其所以不能长世。”

——《资治通鉴》

材料二:我国地势西高东低,大部分河流都是东西走向,南北运输主要靠陆路交通,运输大宗物资十分困难。“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”

材料三:

汴水通淮利最多,生人为害亦相和。

东南四十三州地,取尽膏脂是此河。

“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来”

隋朝大运河的开通有何影响?

?消极影响:但当时为开凿大运河,在短时间内过度役使了民力,给劳动人民带来沉重的徭役负担。

中国大运河

从历史上的“南粮北运”、盐运”通道到现在的“北煤南运”干线以及防洪灌溉干流,这条古老的运河至今仍在中国的经济发展中发挥着巨大的作用。

大运河是中国两千多年历史的现实见证,是保存中国古代灿烂文化最丰富的文化长廊、博物馆和百科全书。

今日运河

自主阅读:

阅读课文第3页最后一段,回答下列问题

1.概括隋朝科举制度的创立。

2.科举制与前朝选官制度有什么重大不同?

3.科举制的创立有何意义?

开创科举取士制度

隋文帝——

废除了前朝的选官制度,注重考查人才的学识,初步建立起通过考试选拨人才的制度。

隋炀帝——

进士科的创立,标志着科举制的正式确立。

只注重门第

凭才学做官

初步创立

正式确立

科举制

科举制是我国古代通过考试选拔官吏的一种制度。

科——考试科目;举——选拔人才

进士科——考核参选者对时事的看法,按考试成绩选拔人才。

察举制

(西汉确立)

九品中正制

(魏晋南北朝开始)

科举制

(隋朝创立)

选拔

方式

地方向上推荐人才,试用考核任命

各州郡推举人才,中央指定官员掌管任命

选官

标准

才华、血缘关系、财力、权势等

家世、道德、才能,后期家世成为最重要因素

影响

选拔了人才,但后期造成地方权势掌控选官的弊端。

一定程度上限制了地方权力,但后期造成豪门大族把持选官的局面。

制度

比较

自由报考,分科考试,中央统一安排

才学

制度的生命力——与时俱进

科举制与前朝选官制度的重大不同:

科举制选拔官吏的依据不再是家族名望,而是考试成绩,选拔官吏的权力也从地方集中到中央

科举制的历史意义有哪些?

材料一:“这一伟大帝国的各项设施中,没有哪一项能像开科举、从最有才华的青年中选拔政府官员那样,给予其创立者这么大的荣耀……在中国,学而优则仕,人人机会均等。”——郭施拉《开放的中国》

1.选拔官吏的权力从地方集中到中央,加强了皇帝在选官和用人上的权力

2.打破了门第的限制,扩大的官吏的选拔范围,使有才学的人能够由此参政

3.促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展

材料二:科举制的建立...对巩固、强化中央集权的政治制度发挥了极为重要的作用。科举制也向社会各阶层的知识分子打开了入仕的大门,一方面扩大了专制统治的社会基础,冲破了“九品中正制”造成“世胄蹑高位,英俊沉下僚”的封闭局面,使出生寒微的知识分子也有可能通过努力改变自己的社会地位,获得从政机会。

——《科举制历史作用》

材料一:隋朝末年,人民为逃避徭役和兵役,被迫采用断手断足的方式,时称“福手福足”。

材料二:隋末“父母不保其赤子,夫妻相弃于匡床,万户则城郭空虚,千里则烟火断灭。”

结合课本第4页内容,说说为什么会出现这样的状况?

隋炀帝征发大批劳动力营建东都洛阳,开通大运河,修筑长城和驰道,还多次巡游三次东征,这一系列的徭役和兵役耗费人力,影响正常生产活动,严重破坏社会生产。

隋朝的灭亡

605年-606年

建成东都洛阳

每月用工约200万人

605年-610年

开凿大运河

先后征夫约300万人

607年-608年

东修长城

先后征夫约120万人

608年-609年

亲征攻灭吐谷浑,重启丝绸之路

隋军“冻死过半”

612年-614年

三次亲征高丽

三次出兵共计约300万人

隋炀帝的暴政

分析以下材料,概括隋朝灭亡的原因。

隋炀帝好大喜功,不恤民力,纵情享乐,奢侈无度

隋炀帝的残暴统治,使人民忍无可忍,终于导致大规模的农民起义。618年,隋炀帝在江都被叛军杀死,隋朝灭亡。

618年,隋炀帝被叛军杀死,隋朝灭亡

隋炀帝被叛军杀死

隋炀帝

隋朝的兴亡给我们的启示:

成由勤俭败由奢;得民心者的天下,失民心者失天下

知识拓展:

中国古代历史上曾出现了四次统一,大家思考一下,在隋朝统一之前,出现了哪两次统一?这些统一出现在什么时候?

公元前221年,秦始皇统一六国

公元280年,西晋短暂统一全国

公元589年,隋朝统一全国

1279年,元灭南宋,统一全国

知识拓展:

赵州桥始建于隋代,由匠师李春设计建造,后由宋哲宗赵煦赐名安济桥,并以之为正名。

赵州桥是世界上现存年代久远、跨度最大、保存最完整的单孔坦弧敞肩石拱桥,其建造工艺独特,在世界桥梁史上首创“敞肩拱”结构形式,具有较高的科学研究价值;雕作刀法苍劲有力,艺术风格新颖豪放,显示了隋代浑厚、严整、俊逸的石雕风貌,桥体饰纹雕刻精细,具有较高的艺术价值。赵州桥在中国造桥史上占有重要地位,对全世界后代桥梁建筑有着深远的影响。

知识拓展:

隋炀帝派人三赴流求

隋朝称今天的台湾为流求。隋炀帝即位不久,就派人前往流求,先后有三次。第三次是在610年,由文臣武将率领10000多人,从义安(今广东潮州)出发,渡海抵达流求,加强了与流求的联系。隋朝对台湾地区的认识比前代进了一大步。在《隋书》中,就有对流求的专门记载,详细记述了这一地区地理、物产、社会组织、饮食服饰、习俗等方面的情况。

谢谢观看

谢谢观看

隋

的统一与灭亡

朝

七年级历史下册第1课

东汉

魏

蜀

吴

西晋

十六国

东晋

北魏

宋

齐

梁

陈

东魏

西魏

北齐

北周

隋

南朝

北朝

温故知新

陈

北齐

北周

隋

隋朝的统一(589年)

三国两晋南北朝

隋

1.隋朝建立的概况?(时间、人物、都城)

2.隋朝是如何统一全国的?

3.隋朝统一全国有何意义?

阅读课文第2页,找出下列信息:

隋朝的建立

时间:581年,

人物:北周外戚杨坚代周称帝,建立隋朝

都城:定都长安,

年号:开皇

统一:589年,隋灭陈,南北统一

问题思考:

隋朝统一全国的条件(原因)

材料1

三国两晋南北朝时期,人民饱受战争之苦,迫切要求统一;从社会矛盾看,北方民族大融合,使南北对峙的民族矛盾逐步缓和并趋于消失;从南北方经济状况看,北周、隋以及北周之前各朝均采取了恢复经济的措施,江南也因为大批北方农民南迁等因素,经济得到开发。

材料2

隋文帝即位后,“勤劳思政”,进行了一系列改革,特别是加强军队建设,为灭陈做了充分准备。

材料3

南陈皇帝陈叔宝深居高阁,整日里花天酒地,荒废朝政。他喜爱诗文,在他周围聚集了一批文人骚客,君臣酣歌,连夕达旦,并以此为常。所有军国政事,皆置不问。

隋朝统一全国有何重大意义?

(1)结束了长期分裂的局面;

(2)顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势

唐

618

东汉

魏

蜀

吴

西晋

十六国

魏

东晋

宋

齐

梁

陈

隋

东魏

西魏

北齐

北周

25

220

221

222

280

266

304

439

534

581

317

420

479

502

557

589

北

386

清朝的王夫之曾经评论说:“隋统一天下……以启唐二百余年承平之运。”

人口激增

垦田扩大

粮仓丰实

这些共同说明了什么?

隋朝的强盛

隋统一全国后,采取了哪些措施来促进发展?

经济上:发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡;

政治上:加强中央集权,提高行政效率

强盛的表现

材料一:称国计之富者,莫如隋。

——【宋】马端临《文献通考》

材料二:隋文帝初一统天下,就实现了两汉初年高、惠、文、景三代四帝六十年休养生息才达到的目标,文帝的遗产则足够以后五六十年的政务开支。

——钱穆《国史大纲》

作用:促进了社会经济的迅速恢复和发展,使人口数量和垦田面积大幅度增长,隋朝成为疆域辽阔国力强盛的王朝。出现了“开皇之治”的局面。

中国古代在没有铁路、汽车等交通工具的条件下,陆路运输粮食只能利用车、马,靠人力、畜力进行,运量小,速度慢,费用大。而水运粮食比起陆运,运量大,速度快,费用小。

与陆运相比,水运的优势

疆域辽阔,不便管理

目的:加强南北交通

巩固隋朝对全国的统治

开通大运河

一个中心:洛阳

两个端点:

北抵涿郡,南至余杭

四个河段:

永济渠

通济渠

邗沟

江南河

五大水系:

海河、黄河、淮河、长江、钱塘江

阅读课文第3页及隋朝大运河示意图,找出下列信息:

全长2700多千米,是古代世界上最长的运河。

隋朝的大运河示意图

一条:一条贯穿南北的大动脉

二长:二千多千米

三点:三个城市

洛阳

涿郡(北京)

余杭(杭州)

四段:分为四

段

永济渠

通济渠

邗沟

江南河

五河:贯穿五大水系

海河

黄河

淮水

长江

钱塘江

江都(扬州)

长安

六省:跨越六个省份(从北至南)河北--山东--河南--安徽--江苏--浙江

?积极影响:大运河的开通,加强了我国南北政治、经济和文化交流,也有利于国家统一。

材料一:材料一(隋炀)帝谓给事郎慕征曰:“自古天子有巡狩猎之礼;而江东诸帝多傅脂粉,坐深宫,不与百姓相见,此何理也?”对曰:“此其所以不能长世。”

——《资治通鉴》

材料二:我国地势西高东低,大部分河流都是东西走向,南北运输主要靠陆路交通,运输大宗物资十分困难。“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”

材料三:

汴水通淮利最多,生人为害亦相和。

东南四十三州地,取尽膏脂是此河。

“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来”

隋朝大运河的开通有何影响?

?消极影响:但当时为开凿大运河,在短时间内过度役使了民力,给劳动人民带来沉重的徭役负担。

中国大运河

从历史上的“南粮北运”、盐运”通道到现在的“北煤南运”干线以及防洪灌溉干流,这条古老的运河至今仍在中国的经济发展中发挥着巨大的作用。

大运河是中国两千多年历史的现实见证,是保存中国古代灿烂文化最丰富的文化长廊、博物馆和百科全书。

今日运河

自主阅读:

阅读课文第3页最后一段,回答下列问题

1.概括隋朝科举制度的创立。

2.科举制与前朝选官制度有什么重大不同?

3.科举制的创立有何意义?

开创科举取士制度

隋文帝——

废除了前朝的选官制度,注重考查人才的学识,初步建立起通过考试选拨人才的制度。

隋炀帝——

进士科的创立,标志着科举制的正式确立。

只注重门第

凭才学做官

初步创立

正式确立

科举制

科举制是我国古代通过考试选拔官吏的一种制度。

科——考试科目;举——选拔人才

进士科——考核参选者对时事的看法,按考试成绩选拔人才。

察举制

(西汉确立)

九品中正制

(魏晋南北朝开始)

科举制

(隋朝创立)

选拔

方式

地方向上推荐人才,试用考核任命

各州郡推举人才,中央指定官员掌管任命

选官

标准

才华、血缘关系、财力、权势等

家世、道德、才能,后期家世成为最重要因素

影响

选拔了人才,但后期造成地方权势掌控选官的弊端。

一定程度上限制了地方权力,但后期造成豪门大族把持选官的局面。

制度

比较

自由报考,分科考试,中央统一安排

才学

制度的生命力——与时俱进

科举制与前朝选官制度的重大不同:

科举制选拔官吏的依据不再是家族名望,而是考试成绩,选拔官吏的权力也从地方集中到中央

科举制的历史意义有哪些?

材料一:“这一伟大帝国的各项设施中,没有哪一项能像开科举、从最有才华的青年中选拔政府官员那样,给予其创立者这么大的荣耀……在中国,学而优则仕,人人机会均等。”——郭施拉《开放的中国》

1.选拔官吏的权力从地方集中到中央,加强了皇帝在选官和用人上的权力

2.打破了门第的限制,扩大的官吏的选拔范围,使有才学的人能够由此参政

3.促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展

材料二:科举制的建立...对巩固、强化中央集权的政治制度发挥了极为重要的作用。科举制也向社会各阶层的知识分子打开了入仕的大门,一方面扩大了专制统治的社会基础,冲破了“九品中正制”造成“世胄蹑高位,英俊沉下僚”的封闭局面,使出生寒微的知识分子也有可能通过努力改变自己的社会地位,获得从政机会。

——《科举制历史作用》

材料一:隋朝末年,人民为逃避徭役和兵役,被迫采用断手断足的方式,时称“福手福足”。

材料二:隋末“父母不保其赤子,夫妻相弃于匡床,万户则城郭空虚,千里则烟火断灭。”

结合课本第4页内容,说说为什么会出现这样的状况?

隋炀帝征发大批劳动力营建东都洛阳,开通大运河,修筑长城和驰道,还多次巡游三次东征,这一系列的徭役和兵役耗费人力,影响正常生产活动,严重破坏社会生产。

隋朝的灭亡

605年-606年

建成东都洛阳

每月用工约200万人

605年-610年

开凿大运河

先后征夫约300万人

607年-608年

东修长城

先后征夫约120万人

608年-609年

亲征攻灭吐谷浑,重启丝绸之路

隋军“冻死过半”

612年-614年

三次亲征高丽

三次出兵共计约300万人

隋炀帝的暴政

分析以下材料,概括隋朝灭亡的原因。

隋炀帝好大喜功,不恤民力,纵情享乐,奢侈无度

隋炀帝的残暴统治,使人民忍无可忍,终于导致大规模的农民起义。618年,隋炀帝在江都被叛军杀死,隋朝灭亡。

618年,隋炀帝被叛军杀死,隋朝灭亡

隋炀帝被叛军杀死

隋炀帝

隋朝的兴亡给我们的启示:

成由勤俭败由奢;得民心者的天下,失民心者失天下

知识拓展:

中国古代历史上曾出现了四次统一,大家思考一下,在隋朝统一之前,出现了哪两次统一?这些统一出现在什么时候?

公元前221年,秦始皇统一六国

公元280年,西晋短暂统一全国

公元589年,隋朝统一全国

1279年,元灭南宋,统一全国

知识拓展:

赵州桥始建于隋代,由匠师李春设计建造,后由宋哲宗赵煦赐名安济桥,并以之为正名。

赵州桥是世界上现存年代久远、跨度最大、保存最完整的单孔坦弧敞肩石拱桥,其建造工艺独特,在世界桥梁史上首创“敞肩拱”结构形式,具有较高的科学研究价值;雕作刀法苍劲有力,艺术风格新颖豪放,显示了隋代浑厚、严整、俊逸的石雕风貌,桥体饰纹雕刻精细,具有较高的艺术价值。赵州桥在中国造桥史上占有重要地位,对全世界后代桥梁建筑有着深远的影响。

知识拓展:

隋炀帝派人三赴流求

隋朝称今天的台湾为流求。隋炀帝即位不久,就派人前往流求,先后有三次。第三次是在610年,由文臣武将率领10000多人,从义安(今广东潮州)出发,渡海抵达流求,加强了与流求的联系。隋朝对台湾地区的认识比前代进了一大步。在《隋书》中,就有对流求的专门记载,详细记述了这一地区地理、物产、社会组织、饮食服饰、习俗等方面的情况。

谢谢观看

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源