第21课《古代诗歌五首》第二课时课件(共37张PPT )

文档属性

| 名称 | 第21课《古代诗歌五首》第二课时课件(共37张PPT ) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

人教部编版七年级语文下册

了解诗人的生平及有关的文学常识;朗读并背诵古诗。

把握诗歌主旨,体会诗人抒发的思想感情及语言的音韵 美。 (重点)

通过诵读、讨论、对比、联想等形式,培养自主、合作、 探究的学习方法。 (难点)

学习目标

导入

在宋朝的时候,有一个人做了对不起宰相的事,后 来他给宰相赔礼道歉时,说了这么两句话:大人不计小 人过,宰相肚里能撑船。你们知道这个宰相是谁吗?

王安石

新知导入

登飞来峰

作者简介

王安石(1021—1086),字介甫,号半山,江西临川(今 江西抚州)人,北宋政治家、文学家、思想家,唐宋八大家 之一。王安石的散文雄健峭拔、论点鲜明、逻辑严密,具 有很强的说服力,充分发挥了古文的实际功用;他的诗遒 劲清新,擅长说理与修辞;他的词写物咏怀,意识空阔苍 茫,形象淡远纯朴。代表作有《游褒禅山记》《泊船瓜洲》

《梅花》等。

本诗选自《王荆文公诗笺注》卷四十八(上海古籍出版 社2010年版)。此诗作于宋仁宗皇祐二年(1050),当时王安 石初入官场,抱负不凡。他在鄞县(今属浙江)任满回江西 临川故里时,途经杭州,写下了这首抒怀之作。

创作背景

登飞来峰 王安石

飞来山上/千寻塔, 闻说/鸡鸣/见日升。 不畏/浮云/遮望眼, 自缘/身在/最高层。

精读课文

朗读指导

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

译文:飞来山上的应天塔高耸入云,听说在鸡叫时可以 看见太阳升起。

古代长度单位。八尺

(一说七尺)为一寻。

听说。

诗文探究

诗句品析

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

实写 虚写

诗人用“千寻”这一夸张的词语写山上古塔之高,写出自己的立 足点之高。“闻说鸡鸣见日升”巧妙地虚写在高塔上看到的旭日 东升的辉煌景象,表现了诗人的朝气蓬勃,奠定了全诗积极向上 的感情基调。

这首诗的前两句展现了一幅怎样的景象?

一座千寻高的宝塔伫立在飞来峰上,看起来十分壮观, 每当雄鸡报晓的时候,站在高高的宝塔上,就能看见 太阳升起的壮美景象。

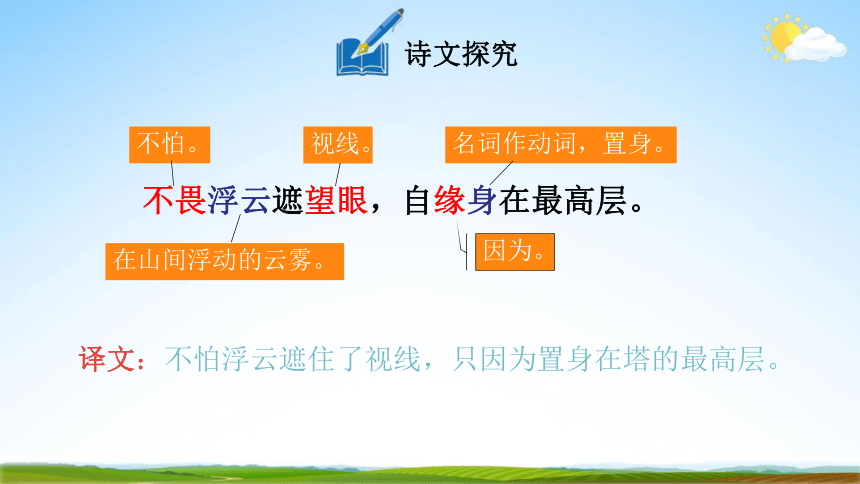

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

译文:不怕浮云遮住了视线,只因为置身在塔的最高层。

视线。

因为。

诗文探究

在山间浮动的云雾。

不怕。

名词作动词,置身。

诗句品析

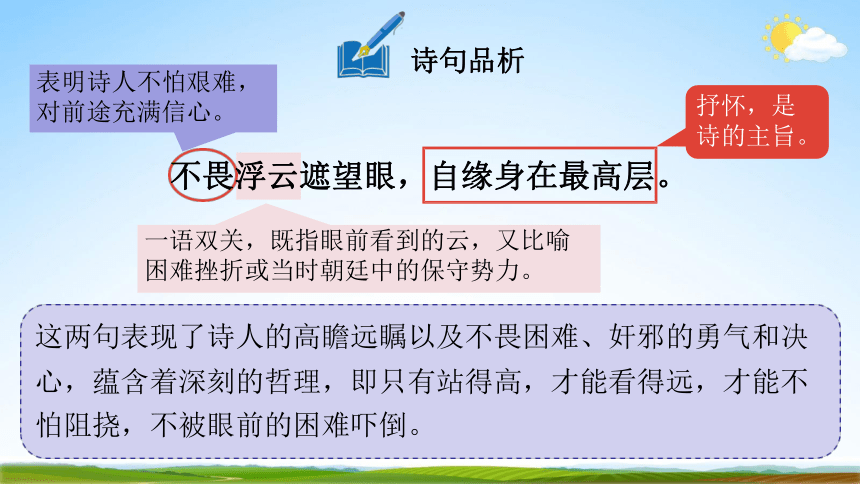

抒怀,是 诗的主旨。

表明诗人不怕艰难, 对前途充满信心。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

一语双关,既指眼前看到的云,又比喻 困难挫折或当时朝廷中的保守势力。

这两句表现了诗人的高瞻远瞩以及不畏困难、奸邪的勇气和决 心,蕴含着深刻的哲理,即只有站得高,才能看得远,才能不 怕阻挠,不被眼前的困难吓倒。

分析讨论

诗的前两句与后两句有什么关系?

前两句写景,写飞来山上的塔之高和想象中旭日东升的景象; 后两句议论、抒情,从登高望远中感悟出深刻的哲理,即只 有站得高,才能看得远,才能不怕阻挠,不被眼前的困难吓 倒,表现了诗人为实现理想而无所畏惧的进取精神。前两句 是铺垫,后两句是升华。

写作特色

寓情于景,寓理于景

这是一首哲理诗,前两句紧扣诗题,描写景物,点明地 点与时间,引入丰富的联想。上句采用夸张手法,表现了飞 来峰上塔之高。下句联想到“闻说鸡鸣见日升”,表现了诗人 的蓬勃朝气。后两句把抽象事理寓于具体形象中,并抒发了 诗人不畏艰难险阻、勇往直前、一展抱负的豪情壮志。

主旨提炼

这首诗借登临飞来峰,表现 了诗人高瞻远瞩、不畏艰难、立 志改革的政治抱负,展现了诗人 为实现理想而勇往直前的进取精 神。

写景

板书设计

登飞来峰

千寻之塔——极言其高

不畏云遮眼

身在最高层

鸡鸣见日——衬塔高耸

议论 抒情

站得高、 望得远

高瞻远瞩 远大抱负 不畏艰难

新知导入

游山西村

导入

南宋著名诗人陆游,是一位伟大的爱国主义诗人,因极力 推助北伐,被罢官。他回归故里,内心郁闷。对照官场的 伪诈,他更感受到乡间生活的纯朴自然。但他并未丧失信 心,深信总有一天会重新为国出力。这种心境与游境相吻 合,于是两相辉映,产生了流传千古的《游山西村》。

作者简介

陆游(1125—1210),字务观,号放翁,越州山阴(今浙 江绍兴)人,南宋诗人。陆游一生笔耕不辍,诗词文都有很 高成就。其诗语言平易晓畅,章法整饬谨严,兼具李白的 雄奇奔放与杜甫的沉郁悲凉,饱含爱国热情,对后世影响 深远。代表诗作有《关山月》《十一月四日风雨大作》

《书愤》《示儿》等。

本诗选自《剑南诗稿校注》卷一( 上海古籍出版社 1985年版)。本诗作于宋孝宗乾道三年(1167),在此之前, 陆游曾任隆兴府通判,因支持张浚北伐,被投降派以“交 结台谏,鼓唱是非,力说张浚用兵”的罪名,罢归故里。 此诗便是陆游被罢官闲居在家时所作。

创作背景

游山西村 陆游

莫笑/农家/腊酒浑,丰年/留客/足鸡豚。 山重/水复/疑无路,柳暗/花明/又一村。 箫鼓/追随/春社近,衣冠/简朴/古风存。 从今/若许/闲乘月,拄杖/无时/夜叩门。

朗读指导

精读课文

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

译文:不要笑话农家腊酒浑浊,丰收之年备足鸡肉、猪 肉款待客人。

腊月所酿的酒。

诗文探究

备足鸡肉、猪肉。豚, 小猪,这里指猪肉。

浑浊。

诗句品析

道出了诗人对淳朴 民风的赞赏。

写出了农家款待客人倾其所有的 盛情,表现出农家的热情好客。

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

首联写农家的好客习俗,渲染出农家丰收后的欢乐气氛,表 现了村民纯朴的性格。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

译文:山重重叠叠,水迂回曲折,怀疑无路可走时,(忽现) 柳色深绿、花色明丽的村庄。

诗文探究

怀疑。

山重重叠叠,水 迂回曲折。

柳色深绿,花色 明丽。

诗句品析

山重水复疑无路, 柳暗花明又一村。

一方面写出了山水的曲折多变,道路的难寻 难辨,另一方面写出了诗人留恋郊野、陶醉 山水的沉迷自失的神态。

渲染出诗人沉醉其中时突然发现眼前这个绿

柳成荫、山花娇艳的秀美村庄时的喜悦心情。

颌联描写村庄山环水绕,一派花团锦簇的自然景象,表现了 诗人的欣喜之情。 这一联写景中包含着困境中仍然蕴含希望 的哲理,给人以乐观、积极向上的感受。

将近社日,一路上迎神的箫鼓声随处可闻。 古代立春后第五个戊日为春社日,祭社神

(土地神),祈求丰收。

诗文探究

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

古人的风尚。

译文:将近社日,一路上迎神的箫鼓声随处可闻,村民们穿 着简朴,古人的风尚依旧保存。

诗句品析

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

对偶

颈联写村中所闻所见。运用对偶的修辞手法,写热闹的乡俗 民事, 既表现了诗人对淳朴的乡土民俗的赞美,也表达了 诗人对乡民的喜爱 。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

译文:从今以后如果允许(我)趁着月明来闲游,(我可能 会)拄着杖随时来敲门。

连词。假如。

诗文探究

趁着月明来闲游。

答应,允许。

没有固定的时 间,即随时。

诗句品析

尾联不仅表明诗人与当地村民相处得非常融洽,也充分 表露了诗人对山西村和当地村民无限喜爱的真挚情感 。

从今若许闲乘月, 拄杖无时夜叩门。

写作者随时都想去山西村,表达了作者与村 民相处融洽,喜爱山西村的真挚情感。

请概括诗人游山西村时的所见所闻。

①热情好客的村民。

②优美的景色。

③淳朴的风土人情。

分析讨论

“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”是广为流传的佳句, 请赏析这句诗。

“山重水复”和“柳暗花明”,“疑无路”和“又一村”两 两相对,准确而生动地写出了山道上自然景象的特点。诗人 触景生情,表达了在困境中坚持下去,终究会出现豁然开朗 的境界的人生思考,不仅反映了诗人对前途所抱的希望,也 道出了世间事物消长变化的哲理。

这首诗是如何将写景、叙事、抒情有机结合起来的?请结合 全诗简要分析。

首联记叙诗人来到农家,主人盛情留客,渲染出农家丰收后的欢 乐气氛,为下文写景、抒情做铺垫。

颔联描绘了山重水复、繁花似锦的风光,勾勒出一幅优美动人而 又奇妙的图画,其中蕴含了诗人的无限喜悦之情。

这首诗是如何将写景、叙事、抒情有机结合起来的?请结合 全诗简要分析。

颈联由写自然之景转入描写人事,描摹了一幅明快的农村风俗 画,反映了村民们渴望丰年的心愿,也表达了诗人喜爱农村生 活的真挚感情。

尾联是全诗的总结,也是诗人游山西村后的心情表述。诗篇以 诗人希望可以常来做客结尾,点明了游村的诗题,与首句遥相 呼应,不仅画面完整,而且耐人寻味。

写作特色

主线突出,层次分明

全诗八句无一“游”字,而处处紧扣“游”字,游兴十足,游意 不尽。诗人先写出游到农家受到热情款待,后写村外之景物, 再写村中之古朴民风,最后写游村之感。各句所写虽各有侧重, 但始终以游村贯串,并把秀丽的山村自然风光与淳朴的习俗和 谐地统一在一幅完整的画面中,构成了优美的意境和恬淡、隽 永的格调,主线突出,层次分明。

主旨提炼

这首诗通过写诗人游山西村时 的所见所闻,表现了山西村优美的 景色、淳朴的民风,表达了诗人对 田园生活的喜爱和向往之情。

小结

首联:出游农家——热情好客

板书设计

游山西村

颔联:村外之景——山环水绕

颈联:村中之事——民风淳朴

尾联:希望之事——随时做客

喜庆欢悦 喜爱向往

谢谢观看

Thank You

了解诗人的生平及有关的文学常识;朗读并背诵古诗。

把握诗歌主旨,体会诗人抒发的思想感情及语言的音韵 美。 (重点)

通过诵读、讨论、对比、联想等形式,培养自主、合作、 探究的学习方法。 (难点)

学习目标

导入

在宋朝的时候,有一个人做了对不起宰相的事,后 来他给宰相赔礼道歉时,说了这么两句话:大人不计小 人过,宰相肚里能撑船。你们知道这个宰相是谁吗?

王安石

新知导入

登飞来峰

作者简介

王安石(1021—1086),字介甫,号半山,江西临川(今 江西抚州)人,北宋政治家、文学家、思想家,唐宋八大家 之一。王安石的散文雄健峭拔、论点鲜明、逻辑严密,具 有很强的说服力,充分发挥了古文的实际功用;他的诗遒 劲清新,擅长说理与修辞;他的词写物咏怀,意识空阔苍 茫,形象淡远纯朴。代表作有《游褒禅山记》《泊船瓜洲》

《梅花》等。

本诗选自《王荆文公诗笺注》卷四十八(上海古籍出版 社2010年版)。此诗作于宋仁宗皇祐二年(1050),当时王安 石初入官场,抱负不凡。他在鄞县(今属浙江)任满回江西 临川故里时,途经杭州,写下了这首抒怀之作。

创作背景

登飞来峰 王安石

飞来山上/千寻塔, 闻说/鸡鸣/见日升。 不畏/浮云/遮望眼, 自缘/身在/最高层。

精读课文

朗读指导

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

译文:飞来山上的应天塔高耸入云,听说在鸡叫时可以 看见太阳升起。

古代长度单位。八尺

(一说七尺)为一寻。

听说。

诗文探究

诗句品析

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

实写 虚写

诗人用“千寻”这一夸张的词语写山上古塔之高,写出自己的立 足点之高。“闻说鸡鸣见日升”巧妙地虚写在高塔上看到的旭日 东升的辉煌景象,表现了诗人的朝气蓬勃,奠定了全诗积极向上 的感情基调。

这首诗的前两句展现了一幅怎样的景象?

一座千寻高的宝塔伫立在飞来峰上,看起来十分壮观, 每当雄鸡报晓的时候,站在高高的宝塔上,就能看见 太阳升起的壮美景象。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

译文:不怕浮云遮住了视线,只因为置身在塔的最高层。

视线。

因为。

诗文探究

在山间浮动的云雾。

不怕。

名词作动词,置身。

诗句品析

抒怀,是 诗的主旨。

表明诗人不怕艰难, 对前途充满信心。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

一语双关,既指眼前看到的云,又比喻 困难挫折或当时朝廷中的保守势力。

这两句表现了诗人的高瞻远瞩以及不畏困难、奸邪的勇气和决 心,蕴含着深刻的哲理,即只有站得高,才能看得远,才能不 怕阻挠,不被眼前的困难吓倒。

分析讨论

诗的前两句与后两句有什么关系?

前两句写景,写飞来山上的塔之高和想象中旭日东升的景象; 后两句议论、抒情,从登高望远中感悟出深刻的哲理,即只 有站得高,才能看得远,才能不怕阻挠,不被眼前的困难吓 倒,表现了诗人为实现理想而无所畏惧的进取精神。前两句 是铺垫,后两句是升华。

写作特色

寓情于景,寓理于景

这是一首哲理诗,前两句紧扣诗题,描写景物,点明地 点与时间,引入丰富的联想。上句采用夸张手法,表现了飞 来峰上塔之高。下句联想到“闻说鸡鸣见日升”,表现了诗人 的蓬勃朝气。后两句把抽象事理寓于具体形象中,并抒发了 诗人不畏艰难险阻、勇往直前、一展抱负的豪情壮志。

主旨提炼

这首诗借登临飞来峰,表现 了诗人高瞻远瞩、不畏艰难、立 志改革的政治抱负,展现了诗人 为实现理想而勇往直前的进取精 神。

写景

板书设计

登飞来峰

千寻之塔——极言其高

不畏云遮眼

身在最高层

鸡鸣见日——衬塔高耸

议论 抒情

站得高、 望得远

高瞻远瞩 远大抱负 不畏艰难

新知导入

游山西村

导入

南宋著名诗人陆游,是一位伟大的爱国主义诗人,因极力 推助北伐,被罢官。他回归故里,内心郁闷。对照官场的 伪诈,他更感受到乡间生活的纯朴自然。但他并未丧失信 心,深信总有一天会重新为国出力。这种心境与游境相吻 合,于是两相辉映,产生了流传千古的《游山西村》。

作者简介

陆游(1125—1210),字务观,号放翁,越州山阴(今浙 江绍兴)人,南宋诗人。陆游一生笔耕不辍,诗词文都有很 高成就。其诗语言平易晓畅,章法整饬谨严,兼具李白的 雄奇奔放与杜甫的沉郁悲凉,饱含爱国热情,对后世影响 深远。代表诗作有《关山月》《十一月四日风雨大作》

《书愤》《示儿》等。

本诗选自《剑南诗稿校注》卷一( 上海古籍出版社 1985年版)。本诗作于宋孝宗乾道三年(1167),在此之前, 陆游曾任隆兴府通判,因支持张浚北伐,被投降派以“交 结台谏,鼓唱是非,力说张浚用兵”的罪名,罢归故里。 此诗便是陆游被罢官闲居在家时所作。

创作背景

游山西村 陆游

莫笑/农家/腊酒浑,丰年/留客/足鸡豚。 山重/水复/疑无路,柳暗/花明/又一村。 箫鼓/追随/春社近,衣冠/简朴/古风存。 从今/若许/闲乘月,拄杖/无时/夜叩门。

朗读指导

精读课文

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

译文:不要笑话农家腊酒浑浊,丰收之年备足鸡肉、猪 肉款待客人。

腊月所酿的酒。

诗文探究

备足鸡肉、猪肉。豚, 小猪,这里指猪肉。

浑浊。

诗句品析

道出了诗人对淳朴 民风的赞赏。

写出了农家款待客人倾其所有的 盛情,表现出农家的热情好客。

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

首联写农家的好客习俗,渲染出农家丰收后的欢乐气氛,表 现了村民纯朴的性格。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

译文:山重重叠叠,水迂回曲折,怀疑无路可走时,(忽现) 柳色深绿、花色明丽的村庄。

诗文探究

怀疑。

山重重叠叠,水 迂回曲折。

柳色深绿,花色 明丽。

诗句品析

山重水复疑无路, 柳暗花明又一村。

一方面写出了山水的曲折多变,道路的难寻 难辨,另一方面写出了诗人留恋郊野、陶醉 山水的沉迷自失的神态。

渲染出诗人沉醉其中时突然发现眼前这个绿

柳成荫、山花娇艳的秀美村庄时的喜悦心情。

颌联描写村庄山环水绕,一派花团锦簇的自然景象,表现了 诗人的欣喜之情。 这一联写景中包含着困境中仍然蕴含希望 的哲理,给人以乐观、积极向上的感受。

将近社日,一路上迎神的箫鼓声随处可闻。 古代立春后第五个戊日为春社日,祭社神

(土地神),祈求丰收。

诗文探究

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

古人的风尚。

译文:将近社日,一路上迎神的箫鼓声随处可闻,村民们穿 着简朴,古人的风尚依旧保存。

诗句品析

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

对偶

颈联写村中所闻所见。运用对偶的修辞手法,写热闹的乡俗 民事, 既表现了诗人对淳朴的乡土民俗的赞美,也表达了 诗人对乡民的喜爱 。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

译文:从今以后如果允许(我)趁着月明来闲游,(我可能 会)拄着杖随时来敲门。

连词。假如。

诗文探究

趁着月明来闲游。

答应,允许。

没有固定的时 间,即随时。

诗句品析

尾联不仅表明诗人与当地村民相处得非常融洽,也充分 表露了诗人对山西村和当地村民无限喜爱的真挚情感 。

从今若许闲乘月, 拄杖无时夜叩门。

写作者随时都想去山西村,表达了作者与村 民相处融洽,喜爱山西村的真挚情感。

请概括诗人游山西村时的所见所闻。

①热情好客的村民。

②优美的景色。

③淳朴的风土人情。

分析讨论

“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”是广为流传的佳句, 请赏析这句诗。

“山重水复”和“柳暗花明”,“疑无路”和“又一村”两 两相对,准确而生动地写出了山道上自然景象的特点。诗人 触景生情,表达了在困境中坚持下去,终究会出现豁然开朗 的境界的人生思考,不仅反映了诗人对前途所抱的希望,也 道出了世间事物消长变化的哲理。

这首诗是如何将写景、叙事、抒情有机结合起来的?请结合 全诗简要分析。

首联记叙诗人来到农家,主人盛情留客,渲染出农家丰收后的欢 乐气氛,为下文写景、抒情做铺垫。

颔联描绘了山重水复、繁花似锦的风光,勾勒出一幅优美动人而 又奇妙的图画,其中蕴含了诗人的无限喜悦之情。

这首诗是如何将写景、叙事、抒情有机结合起来的?请结合 全诗简要分析。

颈联由写自然之景转入描写人事,描摹了一幅明快的农村风俗 画,反映了村民们渴望丰年的心愿,也表达了诗人喜爱农村生 活的真挚感情。

尾联是全诗的总结,也是诗人游山西村后的心情表述。诗篇以 诗人希望可以常来做客结尾,点明了游村的诗题,与首句遥相 呼应,不仅画面完整,而且耐人寻味。

写作特色

主线突出,层次分明

全诗八句无一“游”字,而处处紧扣“游”字,游兴十足,游意 不尽。诗人先写出游到农家受到热情款待,后写村外之景物, 再写村中之古朴民风,最后写游村之感。各句所写虽各有侧重, 但始终以游村贯串,并把秀丽的山村自然风光与淳朴的习俗和 谐地统一在一幅完整的画面中,构成了优美的意境和恬淡、隽 永的格调,主线突出,层次分明。

主旨提炼

这首诗通过写诗人游山西村时 的所见所闻,表现了山西村优美的 景色、淳朴的民风,表达了诗人对 田园生活的喜爱和向往之情。

小结

首联:出游农家——热情好客

板书设计

游山西村

颔联:村外之景——山环水绕

颈联:村中之事——民风淳朴

尾联:希望之事——随时做客

喜庆欢悦 喜爱向往

谢谢观看

Thank You

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读