10.2《师说》 课件 2021-2022学年高一语文统编版必修上册(48张PPT)

文档属性

| 名称 | 10.2《师说》 课件 2021-2022学年高一语文统编版必修上册(48张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-06 00:04:37 | ||

图片预览

文档简介

师 说

韩愈

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

韩愈

业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。

韩愈《 进学解》

一、教学目标:

1.树立尊师重教的思想,培养谦虚好学的风气。

2.掌握、积累“师、传、道、受、惑、贱、圣、愚、群、足、攻、经”12个文言常用实词;学习“之、其”两个文言虚词;学习、复习本文其他文言虚实词;熟记受(授)、不(否)两个通假字。

3.学习名词、形容词的意动用法。

韩愈,字退之,祖籍河北昌黎,也称“韩昌黎”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。

韩愈是唐代著名的文学家,是唐代“古文运动”的倡导者,宋代苏轼称他“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家”之首。

唐宋八大家:唐代的韩愈、柳宗元和宋代的欧阳修、三苏(苏洵、苏轼、苏辙)、王安石、曾巩。

知识卡片:作者介绍

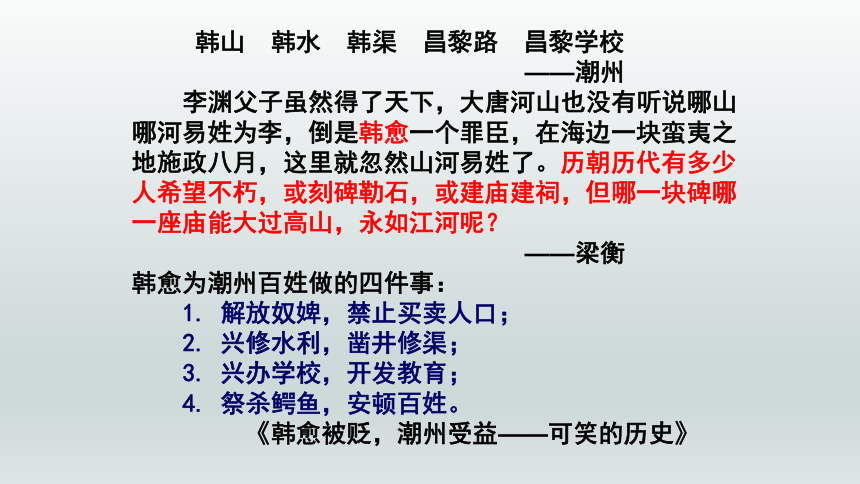

韩山 韩水 韩渠 昌黎路 昌黎学校

——潮州

李渊父子虽然得了天下,大唐河山也没有听说哪山哪河易姓为李,倒是韩愈一个罪臣,在海边一块蛮夷之地施政八月,这里就忽然山河易姓了。历朝历代有多少人希望不朽,或刻碑勒石,或建庙建祠,但哪一块碑哪一座庙能大过高山,永如江河呢?

——梁衡

韩愈为潮州百姓做的四件事:

1. 解放奴婢,禁止买卖人口;

2. 兴修水利,凿井修渠;

3. 兴办学校,开发教育;

4. 祭杀鳄鱼,安顿百姓。

《韩愈被贬,潮州受益——可笑的历史》

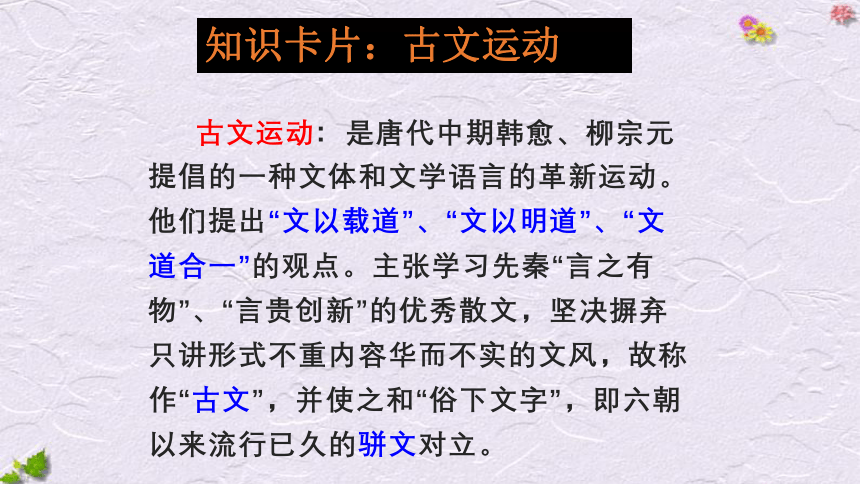

古文运动: 是唐代中期韩愈、柳宗元提倡的一种文体和文学语言的革新运动。他们提出“文以载道”、“文以明道”、“文道合一”的观点。主张学习先秦“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风,故称作“古文”,并使之和“俗下文字”,即六朝以来流行已久的骈文对立。

知识卡片:古文运动

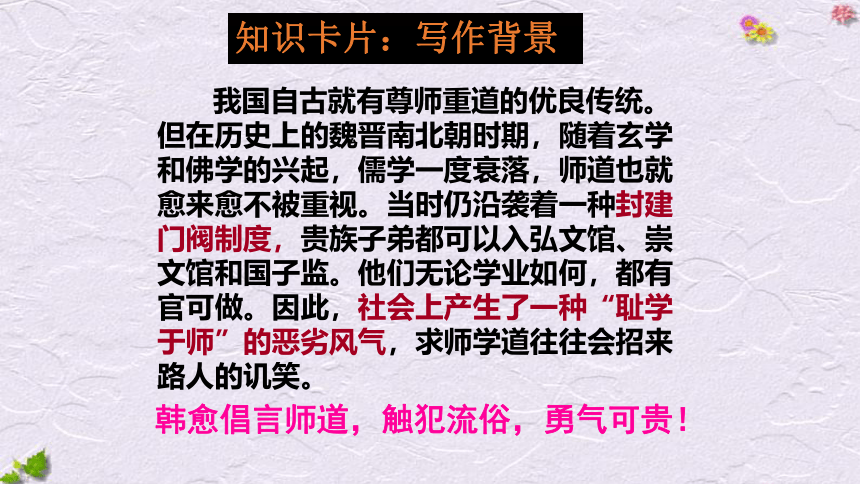

我国自古就有尊师重道的优良传统。但在历史上的魏晋南北朝时期,随着玄学和佛学的兴起,儒学一度衰落,师道也就愈来愈不被重视。当时仍沿袭着一种封建门阀制度,贵族子弟都可以入弘文馆、崇文馆和国子监。他们无论学业如何,都有官可做。因此,社会上产生了一种“耻学于师”的恶劣风气,求师学道往往会招来路人的讥笑。

韩愈倡言师道,触犯流俗,勇气可贵!

知识卡片:写作背景

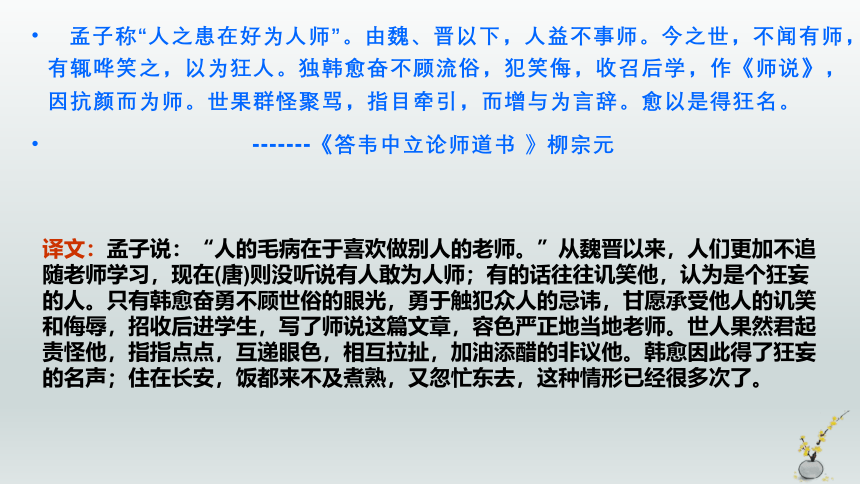

? 孟子称“人之患在好为人师”。由魏、晋以下,人益不事师。今之世,不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。

-------《答韦中立论师道书 》柳宗元

译文:孟子说:“人的毛病在于喜欢做别人的老师。”从魏晋以来,人们更加不追随老师学习,现在(唐)则没听说有人敢为人师;有的话往往讥笑他,认为是个狂妄的人。只有韩愈奋勇不顾世俗的眼光,勇于触犯众人的忌讳,甘愿承受他人的讥笑和侮辱,招收后进学生,写了师说这篇文章,容色严正地当地老师。世人果然君起责怪他,指指点点,互递眼色,相互拉扯,加油添醋的非议他。韩愈因此得了狂妄的名声;住在长安,饭都来不及煮熟,又忽忙东去,这种情形已经很多次了。

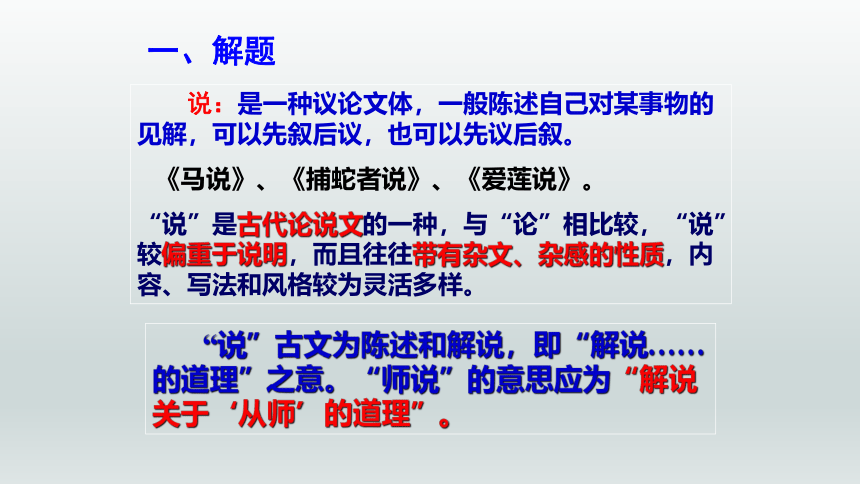

一、解题

说:是一种议论文体,一般陈述自己对某事物的见解,可以先叙后议,也可以先议后叙。

《马说》、《捕蛇者说》、《爱莲说》。

“说”是古代论说文的一种,与“论”相比较,“说”较偏重于说明,而且往往带有杂文、杂感的性质,内容、写法和风格较为灵活多样。

“说”古文为陈述和解说,即“解说……的道理”之意。“师说”的意思应为“解说关于‘从师’的道理”。

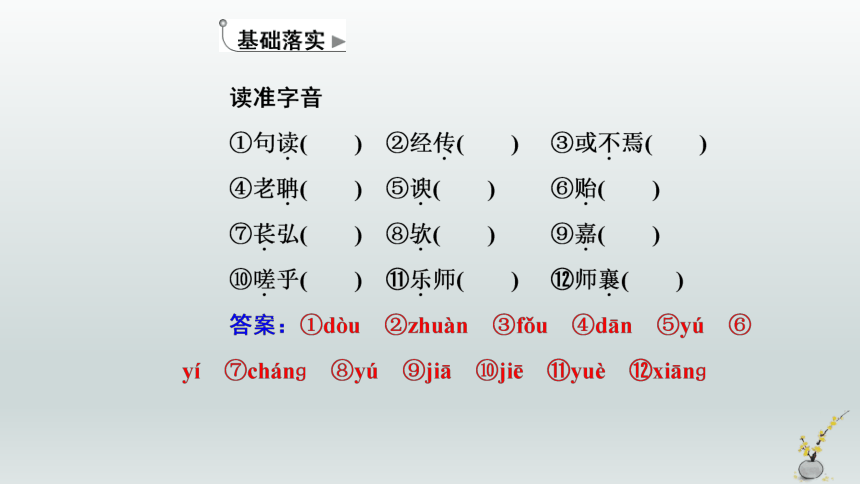

研读第一自然段

学者:即求学的人 。<古今异义>

古之学者必有师

师者,所以传道受业解惑也。

‥‥‥者,‥‥‥也:判断句的标志。

①“‥‥‥的原因” ②“用来 ‥‥‥的‥‥‥”

这里是“用来 ‥‥‥的人”的意思。

二、课文分析

道:道理,指儒家的思想理论。

受:同“授”,传授。

业:学业。

惑:疑难问题。

惑而不从师,其为惑也,终不解矣

人非生而知之者,孰能无惑?

知:动词,懂得,明白。

之:代词,代道理,知识。

孰:谁,疑问代词。

惑:名词,疑难问题。

从:动词,跟随,追随。

为:动词,作为,成为。

解:理解。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;

乎:介词,在。

闻:知道,懂得。

从:追随,跟随,动词,省略了宾语。

师:意动,“以……为老师”。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

师:动词,学习。

庸:副词,表疑问,岂,哪。

年:年龄。

是故无贵无贱, 无长无少,道之所存,师之所存也。

是故:所以,因此。

无:不论,不分,动词。

之:放在主谓之间,取消句子的独立性。

所:代词,与动词组成名词性短语,这里可译成“地方”。

也:句末语气词,表判断。

1、人为什么要从师?

2、作者认为从师的标准是什么?

用原文回答下列问题:

“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。”

a学者必有师;

b师者,所以传道受业解惑也;

c人非生而知之者。

思考:第一自然段提出了怎样的中心论点?从哪几个角度对中心论点进行阐释?

提出中心论点:

古之学者必有师

从师的必要性

老师的作用:传道受业解惑

人非生而知之者

择师的原则

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存

从两个角度阐释

研读第二自然段

师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣 !

师道:从师学习的风尚。师,动词,从师学习; 道:名词,风尚。

欲:动词,想要。

古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉

出:动词,超出。

远:多,形容词。

犹且:还,副词。

问:请教,动词。

今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益圣,愚益愚

下:低,形容词。

耻:意动,“以……为耻”。

圣:前一个“圣”,圣明的人,名词;后一个“圣”,形容词,圣明。

愚:与圣的用法一样。

之:代词,代童子。

习:学习。

句读:句中停顿的语气所在。

彼童子之师,授之书习其句读者

于其身也,则耻师焉,惑矣。

其:代词,自己。

惑:糊涂,形容词。

非吾所谓传其道解其惑者也。

所谓:称呼的,说的。

其皆出于此乎?

其:疑问副词,难道;

于:介词,从。

爱其子,择师而教之

其:代词,自己的;

而:连词,表承接关系。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,

句读……,惑……:<宾语前置>。

或:肯定性无定代词,有的人。

小学而大遗,吾未见其明也。

小:小的方面。

遗:遗漏,丢掉。

明:明智。

巫医乐师百工之人,不耻相师。

师(前)名词,表示“……的人”。

(后)动词,学习。

耻:“以……为耻”,意动。

士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之

族:类。

曰:称,说。

云:说,与者合在一起,表示“诸如此类的说法”。

则:连词,就。

彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。

彼:代词,当老师的(或当学生的)。

道:学问道德水平。

卑:(地位)低下。

羞:以……为羞愧、感到羞耻。

盛:(地位)高。

谀:阿谀,奉承。

巫医乐师百工之人,君子不齿,

今其智乃反不能及,其可怪也矣!

齿:并列,排列。不齿,不与其为伍。

乃:竟然。

及:赶得上。

其:语气词,起加强反问语气作用。

简答:本段对“古之圣人”“从师”与“今之众人”“耻师”相对比后得出了怎样的结论。

“圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?”

思考:第二自然段中“今之众人”在从师一事上存在自相矛盾的事实,这是怎样的一个事实?

爱其子,择师而教之

于其身也,则耻师焉

习句读

惑不解

小学大遗未见其明

在对比中论证“学者必有师”的重要性

思考:第二段中的“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”在从师问题上分别怎样做的?这样的做法带来怎样的结局?

巫医乐师百工之人:不耻相师

士大夫之族:群聚而笑之,曰:位卑则足羞,官盛则近谀

结局:巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及。

再一次通过对比论证“学者必有师”的重要性

作者使用了什么论证方式?

1、纵比:

古之圣人,从师而问;

今之众人,耻学于师。

2、自比:

对其子,择师而教;

对其身,耻学于师。

3、横比:

百工之人,不耻相师;

士大夫:群聚而笑之。

从三方面进行对比论证:

研读第三自然段

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

师:以……为师,意动。

郯子之徒,其贤不及孔子

徒:类,辈。

贤:道德、学问、才能。

圣人无常师

常:固定的,不变的。

孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

术业:学问和技艺。

攻:研究。

如:动词,象。

是:代词,这样子。

而已:句末语气词,罢了。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之。不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

好:喜爱。

六艺:指《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋〉。

通:普遍。

于:①介词,表被动,被;②介词,从。

嘉:赞许、赞扬。

行:履行、做。

贻:赠送。

思考:第三自然段举出备受封建文人推崇的孔子的例子,意在证明怎样的观点?

孔子事例

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

孔子曰:“三人行,必有我师。”

证明观点

“学者必有师”

“道之所存,师之所存也。”

以孔子为例,进一步论证中心论点。

研读第四自然段

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作师说以贻之。

古文:指先秦及秦汉散文。

通:普遍

之:助词,凑足音节,不译。

于:介词,可译为“被”。

时:时俗

以:连词,表目的,译为“来”。

贻:赠送

思考题

1、概括第四自然段的内容。

2、作者为什么称赞李蟠?

作者赞扬李蟠,既是对他不从流俗的肯定,也是对士大夫们“不从师”的有力批判;既针砭时弊,又通过赞扬李蟠倡导从师。

交代写作缘由:作师说赠李蟠

全文结构梳理

第一部分(1):提出中心论点“古之学者必有师”,并从两个角度阐释中心论点。

第二部分(2—3):论证“古之学者必有师”。

论证一:古之圣人从师与今之众人耻师对比

论证二:择师教子与自身耻师对比;

论证三:巫医乐师百工之人不耻相师与士大 夫之族耻师对比;

论证四:以孔子为例,进一步论证中心论点。

第三部分(4):交代写作缘由,赞许李蟠。

1、对比论证

论证方法

古之圣人——从师

今之众人——耻师

爱其子——择师而教

于其身——耻学于师

巫医乐师百工之人——不耻相师

士大夫之族——耻相师

其智乃

反不及

通过三组对比抨击”耻学于师“的社会风气。

圣益圣

愚益愚

小学大遗

未见其明

3、引用论证

引用孔子的话“三人行,则必有我师”说明从师学习的原则。

2、举例论证

以“孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃”为例说明从师的必要性。

背诵线索提示:

观 点: (“古之学者必有师”)

—师 之 责 (“师者,所以传道授业解惑也。”)

—求知规律(“人非生而知之”)

—择师标准(“道之所存,师之所存”)

—三组对比(古圣人从师,今众人耻学;其身耻师、

替子择师;“巫医乐师百工之人”、

“士大夫之族”)

—新师道观(“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”)

—写作缘由。

朗读并试背全文

高考连接

(1)(2019·全国卷Ⅲ) 《师说》中,对于为子择师自己却耻于学习这种现象,韩愈最后的评价是:“ , 。”

(2)(2019·北京高考)有些同学在阅读经典时,只摘抄妙语警句,而不注重领会思想、汲取智慧。用俗话来说,这叫“捡了芝麻丢了西瓜”。用古诗文名句来说,可谓“ , ”。

(3)(2018·全国卷Ⅰ)韩愈的《师说》是写给少年李蟠的。文末所说的“ ”,点出李蟠的文章爱好,而“ ”,则说明了李蟠的儒学素养。

(4)(2014·大纲卷)韩愈在《师说》中说:从师与年纪无关,比自己年纪大的人,闻道在自己之先,要以之为师;而“ , , ”。

【答案】

(1)小学而大遗,吾未见其明也

(2)小学而大遗 吾未见其明也

(3)好古文 六艺经传皆通习之

(4)生乎吾后 其闻道也亦先乎吾 吾从而师之

(1)《师说》中,写士大夫之族以地位、官职为借口拒绝从师学习的语句是“ , ”。

(2)韩愈在《师说》中阐述老师职责的句子是“ , ”。

(3)《师说》中,韩愈认为不必苛求老师一定要比弟子强的句子是“ , ”。

(4)孔子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”韩愈在《师说》中也明确提出了择师的标准:无贵无贱,无长无少, , 。

(5)韩愈在《师说》中用“ , , ”三句阐明了古代圣人良好的学习态度。

模拟高考

(1)位卑则足羞 官盛则近谀

(2)师者 所以传道受业解惑也

(3)弟子不必不如师 师不必贤于弟子

(4)道之所存 师之所存也

(5)古之圣人 其出人也远矣 犹且从师而问焉

【答案】

感谢聆听

韩愈

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

韩愈

业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。

韩愈《 进学解》

一、教学目标:

1.树立尊师重教的思想,培养谦虚好学的风气。

2.掌握、积累“师、传、道、受、惑、贱、圣、愚、群、足、攻、经”12个文言常用实词;学习“之、其”两个文言虚词;学习、复习本文其他文言虚实词;熟记受(授)、不(否)两个通假字。

3.学习名词、形容词的意动用法。

韩愈,字退之,祖籍河北昌黎,也称“韩昌黎”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。

韩愈是唐代著名的文学家,是唐代“古文运动”的倡导者,宋代苏轼称他“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家”之首。

唐宋八大家:唐代的韩愈、柳宗元和宋代的欧阳修、三苏(苏洵、苏轼、苏辙)、王安石、曾巩。

知识卡片:作者介绍

韩山 韩水 韩渠 昌黎路 昌黎学校

——潮州

李渊父子虽然得了天下,大唐河山也没有听说哪山哪河易姓为李,倒是韩愈一个罪臣,在海边一块蛮夷之地施政八月,这里就忽然山河易姓了。历朝历代有多少人希望不朽,或刻碑勒石,或建庙建祠,但哪一块碑哪一座庙能大过高山,永如江河呢?

——梁衡

韩愈为潮州百姓做的四件事:

1. 解放奴婢,禁止买卖人口;

2. 兴修水利,凿井修渠;

3. 兴办学校,开发教育;

4. 祭杀鳄鱼,安顿百姓。

《韩愈被贬,潮州受益——可笑的历史》

古文运动: 是唐代中期韩愈、柳宗元提倡的一种文体和文学语言的革新运动。他们提出“文以载道”、“文以明道”、“文道合一”的观点。主张学习先秦“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风,故称作“古文”,并使之和“俗下文字”,即六朝以来流行已久的骈文对立。

知识卡片:古文运动

我国自古就有尊师重道的优良传统。但在历史上的魏晋南北朝时期,随着玄学和佛学的兴起,儒学一度衰落,师道也就愈来愈不被重视。当时仍沿袭着一种封建门阀制度,贵族子弟都可以入弘文馆、崇文馆和国子监。他们无论学业如何,都有官可做。因此,社会上产生了一种“耻学于师”的恶劣风气,求师学道往往会招来路人的讥笑。

韩愈倡言师道,触犯流俗,勇气可贵!

知识卡片:写作背景

? 孟子称“人之患在好为人师”。由魏、晋以下,人益不事师。今之世,不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。

-------《答韦中立论师道书 》柳宗元

译文:孟子说:“人的毛病在于喜欢做别人的老师。”从魏晋以来,人们更加不追随老师学习,现在(唐)则没听说有人敢为人师;有的话往往讥笑他,认为是个狂妄的人。只有韩愈奋勇不顾世俗的眼光,勇于触犯众人的忌讳,甘愿承受他人的讥笑和侮辱,招收后进学生,写了师说这篇文章,容色严正地当地老师。世人果然君起责怪他,指指点点,互递眼色,相互拉扯,加油添醋的非议他。韩愈因此得了狂妄的名声;住在长安,饭都来不及煮熟,又忽忙东去,这种情形已经很多次了。

一、解题

说:是一种议论文体,一般陈述自己对某事物的见解,可以先叙后议,也可以先议后叙。

《马说》、《捕蛇者说》、《爱莲说》。

“说”是古代论说文的一种,与“论”相比较,“说”较偏重于说明,而且往往带有杂文、杂感的性质,内容、写法和风格较为灵活多样。

“说”古文为陈述和解说,即“解说……的道理”之意。“师说”的意思应为“解说关于‘从师’的道理”。

研读第一自然段

学者:即求学的人 。<古今异义>

古之学者必有师

师者,所以传道受业解惑也。

‥‥‥者,‥‥‥也:判断句的标志。

①“‥‥‥的原因” ②“用来 ‥‥‥的‥‥‥”

这里是“用来 ‥‥‥的人”的意思。

二、课文分析

道:道理,指儒家的思想理论。

受:同“授”,传授。

业:学业。

惑:疑难问题。

惑而不从师,其为惑也,终不解矣

人非生而知之者,孰能无惑?

知:动词,懂得,明白。

之:代词,代道理,知识。

孰:谁,疑问代词。

惑:名词,疑难问题。

从:动词,跟随,追随。

为:动词,作为,成为。

解:理解。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;

乎:介词,在。

闻:知道,懂得。

从:追随,跟随,动词,省略了宾语。

师:意动,“以……为老师”。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

师:动词,学习。

庸:副词,表疑问,岂,哪。

年:年龄。

是故无贵无贱, 无长无少,道之所存,师之所存也。

是故:所以,因此。

无:不论,不分,动词。

之:放在主谓之间,取消句子的独立性。

所:代词,与动词组成名词性短语,这里可译成“地方”。

也:句末语气词,表判断。

1、人为什么要从师?

2、作者认为从师的标准是什么?

用原文回答下列问题:

“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。”

a学者必有师;

b师者,所以传道受业解惑也;

c人非生而知之者。

思考:第一自然段提出了怎样的中心论点?从哪几个角度对中心论点进行阐释?

提出中心论点:

古之学者必有师

从师的必要性

老师的作用:传道受业解惑

人非生而知之者

择师的原则

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存

从两个角度阐释

研读第二自然段

师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣 !

师道:从师学习的风尚。师,动词,从师学习; 道:名词,风尚。

欲:动词,想要。

古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉

出:动词,超出。

远:多,形容词。

犹且:还,副词。

问:请教,动词。

今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益圣,愚益愚

下:低,形容词。

耻:意动,“以……为耻”。

圣:前一个“圣”,圣明的人,名词;后一个“圣”,形容词,圣明。

愚:与圣的用法一样。

之:代词,代童子。

习:学习。

句读:句中停顿的语气所在。

彼童子之师,授之书习其句读者

于其身也,则耻师焉,惑矣。

其:代词,自己。

惑:糊涂,形容词。

非吾所谓传其道解其惑者也。

所谓:称呼的,说的。

其皆出于此乎?

其:疑问副词,难道;

于:介词,从。

爱其子,择师而教之

其:代词,自己的;

而:连词,表承接关系。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,

句读……,惑……:<宾语前置>。

或:肯定性无定代词,有的人。

小学而大遗,吾未见其明也。

小:小的方面。

遗:遗漏,丢掉。

明:明智。

巫医乐师百工之人,不耻相师。

师(前)名词,表示“……的人”。

(后)动词,学习。

耻:“以……为耻”,意动。

士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之

族:类。

曰:称,说。

云:说,与者合在一起,表示“诸如此类的说法”。

则:连词,就。

彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。

彼:代词,当老师的(或当学生的)。

道:学问道德水平。

卑:(地位)低下。

羞:以……为羞愧、感到羞耻。

盛:(地位)高。

谀:阿谀,奉承。

巫医乐师百工之人,君子不齿,

今其智乃反不能及,其可怪也矣!

齿:并列,排列。不齿,不与其为伍。

乃:竟然。

及:赶得上。

其:语气词,起加强反问语气作用。

简答:本段对“古之圣人”“从师”与“今之众人”“耻师”相对比后得出了怎样的结论。

“圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?”

思考:第二自然段中“今之众人”在从师一事上存在自相矛盾的事实,这是怎样的一个事实?

爱其子,择师而教之

于其身也,则耻师焉

习句读

惑不解

小学大遗未见其明

在对比中论证“学者必有师”的重要性

思考:第二段中的“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”在从师问题上分别怎样做的?这样的做法带来怎样的结局?

巫医乐师百工之人:不耻相师

士大夫之族:群聚而笑之,曰:位卑则足羞,官盛则近谀

结局:巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及。

再一次通过对比论证“学者必有师”的重要性

作者使用了什么论证方式?

1、纵比:

古之圣人,从师而问;

今之众人,耻学于师。

2、自比:

对其子,择师而教;

对其身,耻学于师。

3、横比:

百工之人,不耻相师;

士大夫:群聚而笑之。

从三方面进行对比论证:

研读第三自然段

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

师:以……为师,意动。

郯子之徒,其贤不及孔子

徒:类,辈。

贤:道德、学问、才能。

圣人无常师

常:固定的,不变的。

孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

术业:学问和技艺。

攻:研究。

如:动词,象。

是:代词,这样子。

而已:句末语气词,罢了。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之。不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

好:喜爱。

六艺:指《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋〉。

通:普遍。

于:①介词,表被动,被;②介词,从。

嘉:赞许、赞扬。

行:履行、做。

贻:赠送。

思考:第三自然段举出备受封建文人推崇的孔子的例子,意在证明怎样的观点?

孔子事例

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

孔子曰:“三人行,必有我师。”

证明观点

“学者必有师”

“道之所存,师之所存也。”

以孔子为例,进一步论证中心论点。

研读第四自然段

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作师说以贻之。

古文:指先秦及秦汉散文。

通:普遍

之:助词,凑足音节,不译。

于:介词,可译为“被”。

时:时俗

以:连词,表目的,译为“来”。

贻:赠送

思考题

1、概括第四自然段的内容。

2、作者为什么称赞李蟠?

作者赞扬李蟠,既是对他不从流俗的肯定,也是对士大夫们“不从师”的有力批判;既针砭时弊,又通过赞扬李蟠倡导从师。

交代写作缘由:作师说赠李蟠

全文结构梳理

第一部分(1):提出中心论点“古之学者必有师”,并从两个角度阐释中心论点。

第二部分(2—3):论证“古之学者必有师”。

论证一:古之圣人从师与今之众人耻师对比

论证二:择师教子与自身耻师对比;

论证三:巫医乐师百工之人不耻相师与士大 夫之族耻师对比;

论证四:以孔子为例,进一步论证中心论点。

第三部分(4):交代写作缘由,赞许李蟠。

1、对比论证

论证方法

古之圣人——从师

今之众人——耻师

爱其子——择师而教

于其身——耻学于师

巫医乐师百工之人——不耻相师

士大夫之族——耻相师

其智乃

反不及

通过三组对比抨击”耻学于师“的社会风气。

圣益圣

愚益愚

小学大遗

未见其明

3、引用论证

引用孔子的话“三人行,则必有我师”说明从师学习的原则。

2、举例论证

以“孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃”为例说明从师的必要性。

背诵线索提示:

观 点: (“古之学者必有师”)

—师 之 责 (“师者,所以传道授业解惑也。”)

—求知规律(“人非生而知之”)

—择师标准(“道之所存,师之所存”)

—三组对比(古圣人从师,今众人耻学;其身耻师、

替子择师;“巫医乐师百工之人”、

“士大夫之族”)

—新师道观(“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”)

—写作缘由。

朗读并试背全文

高考连接

(1)(2019·全国卷Ⅲ) 《师说》中,对于为子择师自己却耻于学习这种现象,韩愈最后的评价是:“ , 。”

(2)(2019·北京高考)有些同学在阅读经典时,只摘抄妙语警句,而不注重领会思想、汲取智慧。用俗话来说,这叫“捡了芝麻丢了西瓜”。用古诗文名句来说,可谓“ , ”。

(3)(2018·全国卷Ⅰ)韩愈的《师说》是写给少年李蟠的。文末所说的“ ”,点出李蟠的文章爱好,而“ ”,则说明了李蟠的儒学素养。

(4)(2014·大纲卷)韩愈在《师说》中说:从师与年纪无关,比自己年纪大的人,闻道在自己之先,要以之为师;而“ , , ”。

【答案】

(1)小学而大遗,吾未见其明也

(2)小学而大遗 吾未见其明也

(3)好古文 六艺经传皆通习之

(4)生乎吾后 其闻道也亦先乎吾 吾从而师之

(1)《师说》中,写士大夫之族以地位、官职为借口拒绝从师学习的语句是“ , ”。

(2)韩愈在《师说》中阐述老师职责的句子是“ , ”。

(3)《师说》中,韩愈认为不必苛求老师一定要比弟子强的句子是“ , ”。

(4)孔子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”韩愈在《师说》中也明确提出了择师的标准:无贵无贱,无长无少, , 。

(5)韩愈在《师说》中用“ , , ”三句阐明了古代圣人良好的学习态度。

模拟高考

(1)位卑则足羞 官盛则近谀

(2)师者 所以传道受业解惑也

(3)弟子不必不如师 师不必贤于弟子

(4)道之所存 师之所存也

(5)古之圣人 其出人也远矣 犹且从师而问焉

【答案】

感谢聆听

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读