《故都的秋》课件 2020—2021学年人教版高中语文必修二28张PPT

文档属性

| 名称 | 《故都的秋》课件 2020—2021学年人教版高中语文必修二28张PPT |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-06 07:27:58 | ||

图片预览

文档简介

故 都 的 秋

郁达夫

秋是四季中意蕴最丰富的季节,不管是文人墨客,还是“引车卖浆之流”,都将自己的满心欢喜,一腔离愁,寄诸秋色。那么,郁达夫笔下的秋是怎样的?今天我们一起来学习散文名篇《故都的秋》。

学习目标

1.品味精致细腻的悲凉美,学习抓景物特征写景的手法。??

2.培养感悟、品味揣摩语言的能力,感受作者的审美情趣。

阅读文本 ,整体感知?

1.文中直接表达对“故都的秋”情感的句子。

2.“故都的秋”具有什么样的特点?

阅读文本 ,整体感知?

我不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这‘秋’,这故都的秋味。

秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

爱秋之切

爱秋之深

在郁达夫笔下,北国的秋天的主要特点是什么?

北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

阅读文本 ,整体感知?

咀嚼语言 ,细品秋味

作者写了哪些秋景来表现清、静、悲凉的情感?(用两个字或四个字概括)

秋院—秋蕊—秋蝉—秋雨—秋果

小组讨论

哪个秋景写得最能体现秋清、静、悲凉的味?如何体现的?(请简要分析)

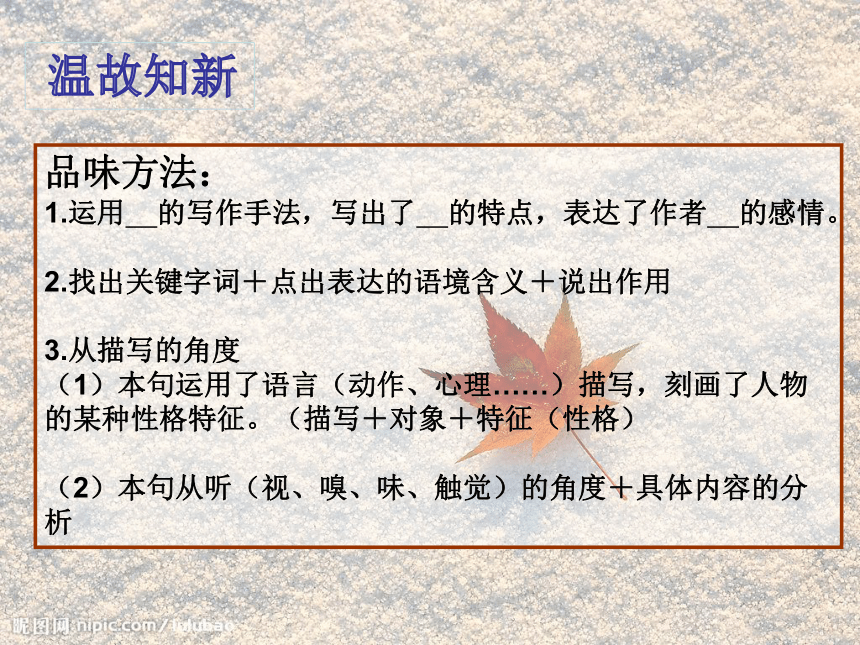

温故知新

品味方法:

1.运用 的写作手法,写出了 的特点,表达了作者 的感情。

2.找出关键字词+点出表达的语境含义+说出作用

3.从描写的角度

(1)本句运用了语言(动作、心理……)描写,刻画了人物的某种性格特征。(描写+对象+特征(性格)

(2)本句从听(视、嗅、味、触觉)的角度+具体内容的分析

“清、静、悲凉”的特点是通过什么手法体现的?

教师小结

一.视觉效果

“ 早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一座,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下训鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭花似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。”

评写颜色,突出故都秋的清、静、悲凉。

二.触觉效果

“北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感觉出一点点极微细极柔软的触觉。”

描写景物:

人的感受:

落蕊

极微细极柔软

南国之秋景物:

落叶

人的感受:

有声音,

有气味

写触觉也突出了北国之秋的清、静、悲凉

三.听觉效果

训鸽声

秋蝉的残声

以声音衬托出北国之秋的清、静、悲凉

听觉 1“ 早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐:你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下训鸽的声。”

听觉 2“秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。

青天

衰弱

冷色调(清)

秋色:青天(蓝绿)蓝朵(蓝色) 秋草(黄色)落蕊(灰白) 树影(暗灰)灰土(灰色)? 灰沉沉的天(灰色)青布(蓝绿)枣树(淡绿微黄)

以动衬静(静)

秋声:“青天下驯鸽的飞声”“秋蝉的衰弱的残声”“息列索落”的雨声,“缓慢悠闲”的人声

主观感受(悲凉)

“细数”“静对”,(透露出悠闲、惬意)自然而然地也能感到十分的秋意

只能感出一点点极微细极柔软的触觉

看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞

视觉、听觉、触觉多角度描写结合,加以主观感受的抒发,渲染出北国秋天的“清、静、悲凉”。

思考回答

文章的结尾再次提到北国的秋和南国的秋,用意何在?运用了什麽手法?

作者用一支生花妙笔,把浓浓的秋味展现得淋漓尽致,但作者觉得这样仍然意犹未尽。因此在文末,再次提到了北国的秋和南国的秋,与前文呼应,并运用形象的比喻,以排比的句式进行鲜明的对比来体现两者的不同。

南国的秋

北国的秋

本体

黄酒

白干

回味不永

秋味平淡

稀饭

馍馍

不浓易饿

秋味稀薄

鲈鱼

大蟹

黄犬

骆驼

玲珑邀宠

范围狭小

味美细腻

秋味柔软

清香劲足

秋味浓烈

有味耐饥

秋味厚实

大快朵颐

秋味刚强

跋涉千里

秋之阔远

喻

体

有文学评论家说:“说到底,散文就是一种味道,精神的味道,以及文字的味道。散文就是通过自己独有的语言方式把它背后的味道传达出来,如果没有语言个性,散文就没有多大的价值。”因此,学会品味散文的语言,走进散文语言的审美世界,才是真正的走进了散文。?

缘景入情,探究情因

你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋?

郁达夫,三岁丧父。17岁便随长兄一起赴日本留学,在异国生活的十年,是他饱受屈辱和歧视的十年。在个人性格方面,他抑郁善感;在文艺观和审美观方面,他提倡“静的文学”,写的也是“静止如水似的文学。”

此文写于1934年,此时的中国,连年战乱,民不聊生。在生活上,郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱受人生愁苦和哀痛。因此,作者描写的心中的“悲凉”已不仅是故都赏景的心态,而是对整个人生的感受。这种感受在当时其他人的作品中也有痕迹。如朱自清的《荷塘月色》不也有哀愁吗?

“一切景语皆情语。” 文中的景物表面看都是秋的真实色彩,实际是北国的秋在作者心中的投影。是自然界的客观色彩与作者内心的主观色彩的自然融合。五幅画面都染了冷色调,表现作者心中的悲凉,也体现了作者对整个人生和时代的感悟。

文中的秋景中融入了作家深情的眷恋,对故都秋的向往;而作家的主观情感中又有秋的落寞,而且全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说本文是用深沉的忧思和落寞的悲凉来颂秋的。

总结秋味,延伸拓展

今天,我们仿佛和郁达夫共同品尝了一回老北平的大碗茶:齿颊留香,清爽宜人,回味无穷;又仿佛是听完了一曲字正腔圆的京剧清唱:余音绕梁,不绝如缕,韵味十足;还仿佛看到香山的红叶,缓缓得向我们飘来。就让我们捡起它作为岁月珍贵的书签,永留记忆深处。

课后作业

1.仿写“天净沙”

天净沙·秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,古道西风瘦马。

夕阳西下,

断肠人在天涯。

2.推荐书目《北平的四季》

谢谢大家!

破屋 浓茶 小院,

碧天 鸽声 漏光,

秋草 蓝朵 残垣。

槐蕊轻落,

孤寂人在北方。

仿《秋思》

用心去感受秋天3-11节

作业(任选一题)

1、? 感受秋天,细腻地写一段秋景

供选题目:《校园寻秋》、《寻秋》、《校园的秋》

2、阅读其它古今写秋的诗文,摘抄诗句,文句。并对其一作简单鉴赏。(不得少于10首)

仿《秋思》

小院 破屋 浓茶

碧天 蓝朵 白花

漏光 飞声 残壁

秋草疏疏

落寞人在故都

破屋 浓茶 小院,

碧天 鸽声 漏光,

秋草 蓝朵 残垣。

槐蕊轻落,

孤寂人在北方。

仿《秋思》

郁达夫

秋是四季中意蕴最丰富的季节,不管是文人墨客,还是“引车卖浆之流”,都将自己的满心欢喜,一腔离愁,寄诸秋色。那么,郁达夫笔下的秋是怎样的?今天我们一起来学习散文名篇《故都的秋》。

学习目标

1.品味精致细腻的悲凉美,学习抓景物特征写景的手法。??

2.培养感悟、品味揣摩语言的能力,感受作者的审美情趣。

阅读文本 ,整体感知?

1.文中直接表达对“故都的秋”情感的句子。

2.“故都的秋”具有什么样的特点?

阅读文本 ,整体感知?

我不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这‘秋’,这故都的秋味。

秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

爱秋之切

爱秋之深

在郁达夫笔下,北国的秋天的主要特点是什么?

北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

阅读文本 ,整体感知?

咀嚼语言 ,细品秋味

作者写了哪些秋景来表现清、静、悲凉的情感?(用两个字或四个字概括)

秋院—秋蕊—秋蝉—秋雨—秋果

小组讨论

哪个秋景写得最能体现秋清、静、悲凉的味?如何体现的?(请简要分析)

温故知新

品味方法:

1.运用 的写作手法,写出了 的特点,表达了作者 的感情。

2.找出关键字词+点出表达的语境含义+说出作用

3.从描写的角度

(1)本句运用了语言(动作、心理……)描写,刻画了人物的某种性格特征。(描写+对象+特征(性格)

(2)本句从听(视、嗅、味、触觉)的角度+具体内容的分析

“清、静、悲凉”的特点是通过什么手法体现的?

教师小结

一.视觉效果

“ 早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一座,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下训鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭花似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。”

评写颜色,突出故都秋的清、静、悲凉。

二.触觉效果

“北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感觉出一点点极微细极柔软的触觉。”

描写景物:

人的感受:

落蕊

极微细极柔软

南国之秋景物:

落叶

人的感受:

有声音,

有气味

写触觉也突出了北国之秋的清、静、悲凉

三.听觉效果

训鸽声

秋蝉的残声

以声音衬托出北国之秋的清、静、悲凉

听觉 1“ 早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐:你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下训鸽的声。”

听觉 2“秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。

青天

衰弱

冷色调(清)

秋色:青天(蓝绿)蓝朵(蓝色) 秋草(黄色)落蕊(灰白) 树影(暗灰)灰土(灰色)? 灰沉沉的天(灰色)青布(蓝绿)枣树(淡绿微黄)

以动衬静(静)

秋声:“青天下驯鸽的飞声”“秋蝉的衰弱的残声”“息列索落”的雨声,“缓慢悠闲”的人声

主观感受(悲凉)

“细数”“静对”,(透露出悠闲、惬意)自然而然地也能感到十分的秋意

只能感出一点点极微细极柔软的触觉

看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞

视觉、听觉、触觉多角度描写结合,加以主观感受的抒发,渲染出北国秋天的“清、静、悲凉”。

思考回答

文章的结尾再次提到北国的秋和南国的秋,用意何在?运用了什麽手法?

作者用一支生花妙笔,把浓浓的秋味展现得淋漓尽致,但作者觉得这样仍然意犹未尽。因此在文末,再次提到了北国的秋和南国的秋,与前文呼应,并运用形象的比喻,以排比的句式进行鲜明的对比来体现两者的不同。

南国的秋

北国的秋

本体

黄酒

白干

回味不永

秋味平淡

稀饭

馍馍

不浓易饿

秋味稀薄

鲈鱼

大蟹

黄犬

骆驼

玲珑邀宠

范围狭小

味美细腻

秋味柔软

清香劲足

秋味浓烈

有味耐饥

秋味厚实

大快朵颐

秋味刚强

跋涉千里

秋之阔远

喻

体

有文学评论家说:“说到底,散文就是一种味道,精神的味道,以及文字的味道。散文就是通过自己独有的语言方式把它背后的味道传达出来,如果没有语言个性,散文就没有多大的价值。”因此,学会品味散文的语言,走进散文语言的审美世界,才是真正的走进了散文。?

缘景入情,探究情因

你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋?

郁达夫,三岁丧父。17岁便随长兄一起赴日本留学,在异国生活的十年,是他饱受屈辱和歧视的十年。在个人性格方面,他抑郁善感;在文艺观和审美观方面,他提倡“静的文学”,写的也是“静止如水似的文学。”

此文写于1934年,此时的中国,连年战乱,民不聊生。在生活上,郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱受人生愁苦和哀痛。因此,作者描写的心中的“悲凉”已不仅是故都赏景的心态,而是对整个人生的感受。这种感受在当时其他人的作品中也有痕迹。如朱自清的《荷塘月色》不也有哀愁吗?

“一切景语皆情语。” 文中的景物表面看都是秋的真实色彩,实际是北国的秋在作者心中的投影。是自然界的客观色彩与作者内心的主观色彩的自然融合。五幅画面都染了冷色调,表现作者心中的悲凉,也体现了作者对整个人生和时代的感悟。

文中的秋景中融入了作家深情的眷恋,对故都秋的向往;而作家的主观情感中又有秋的落寞,而且全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说本文是用深沉的忧思和落寞的悲凉来颂秋的。

总结秋味,延伸拓展

今天,我们仿佛和郁达夫共同品尝了一回老北平的大碗茶:齿颊留香,清爽宜人,回味无穷;又仿佛是听完了一曲字正腔圆的京剧清唱:余音绕梁,不绝如缕,韵味十足;还仿佛看到香山的红叶,缓缓得向我们飘来。就让我们捡起它作为岁月珍贵的书签,永留记忆深处。

课后作业

1.仿写“天净沙”

天净沙·秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,古道西风瘦马。

夕阳西下,

断肠人在天涯。

2.推荐书目《北平的四季》

谢谢大家!

破屋 浓茶 小院,

碧天 鸽声 漏光,

秋草 蓝朵 残垣。

槐蕊轻落,

孤寂人在北方。

仿《秋思》

用心去感受秋天3-11节

作业(任选一题)

1、? 感受秋天,细腻地写一段秋景

供选题目:《校园寻秋》、《寻秋》、《校园的秋》

2、阅读其它古今写秋的诗文,摘抄诗句,文句。并对其一作简单鉴赏。(不得少于10首)

仿《秋思》

小院 破屋 浓茶

碧天 蓝朵 白花

漏光 飞声 残壁

秋草疏疏

落寞人在故都

破屋 浓茶 小院,

碧天 鸽声 漏光,

秋草 蓝朵 残垣。

槐蕊轻落,

孤寂人在北方。

仿《秋思》