4 古代诗歌四首《观沧海》课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 4 古代诗歌四首《观沧海》课件(28张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-07 22:18:21 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

为使初一新生更好地适应初中美术教学,如何制定初一美术教学计划?下面是美文网小编收集整理的七年级美术上册教学计划,欢迎阅读。 七年级美术上册教学计划篇一 一、指导思想 提高学生审美水平,充分发挥学生的特长,培养高尚的审美情操,发展健康个性,充分发挥学生潜能,使学生全面地发展。 二、教学学情分析 初一共有8个班,七年级学生刚由小学进入初中阶段,在学段上处于过渡期和适应期。由于在小学阶段各校对美术课的教学水平参差不齐,因而学生对美术知识的掌握存在的差距也很大,部分学生学习美术的兴趣不浓,主动性不强。俗语说,兴趣是最好的老师。调动其主动性、积极性是本学期教学的关键。 三、教学任务与目标 本册划分为五个单元,共17课时,内容如下: 第一单元:主要通过对表现劳动题材的优秀绘画作品的欣赏培养学生对劳动的情感、态度和正确的价值观念。 第二单元:通过对校园环境、人物以及校园内各种活动的绘画表现,培养学生热爱校园生活的情感,并了解对相关环境、人物活动的最基本的造型语言和表现方法。 第三单元:通过教室壁报的编排设计练习,加深对校园丰富多彩的学习生活的热爱,培养同学之间相互团结、密切

观沧海

曹

操

曹操,即魏武帝。东汉末年政治家、军事家、诗人。字孟德,小名阿瞒。沛国谯县(今安徽亳市)人。善诗歌,其诗大都抒发自己的政治抱负,并反映汉末人民的苦难生活,诗风:气魄雄伟,慷慨悲壮。他的散文亦清峻整洁。与其子曹丕、曹植合称“三曹”。他开启并繁荣了建安文学,史称“建安风骨“。

曹操,字孟德,东汉末年政治家、军事家、诗人。

写作背景

《观沧海》是曹操的名篇,选自《乐府诗集》,是乐府诗《步出夏门行》中的第一章。是他北征乌桓时所作。公元207年,曹操亲率大军北上,追歼袁绍残部,五月誓师北伐,七月出卢龙寨,临碣石山。他跃马扬鞭,登山观海,面对洪波涌起的大海,触景生情,写下了这首壮丽的诗篇,透过它,我们可以看到诗人自己的胸怀。

体裁

从《观沧海》一诗的体裁看,它是一首

体

诗;从表达方式看,它是一首

?????

写景诗(抒情诗)。

“乐府”本是官署的名称,负责制谱度曲,训练乐工,采辑诗歌民谣,以供朝廷祭祀宴享时演唱,并可以观察风土人情,考见政治得失。我国的采诗制度有着悠久的历史,《夏书·胤征》已有采诗的记录。流传至今的《诗经》,当初就要算是一部官方颁布并为社会认可的标准选本。春秋以后,礼崩乐坏,征战不休,采诗制度无法贯彻。到了秦代,统一时间短,百废待兴,虽然已有乐府官署之名,但仍然没有采诗之实。汉承秦制,经济凋敝,乐府机关也只能习常肄旧,无所增更,勉强维持而已。经过六七十年的休养生息,到汉武帝时,国力变得大为雄厚,乃扩大乐府的规模,采诗夜诵。

乐府

四言

感怀

课文注释:

临:到达,登上。

沧海:大海。

澹澹:水波荡漾的样子.

竦峙:耸立。竦、峙,都是耸立的意思。

观:看。

萧瑟:秋风吹动树木的声音。

洪:大。

行:运行。

若:好像。

星汉:银河。

幸甚至哉:幸运得很,好极了。至,达到极点。

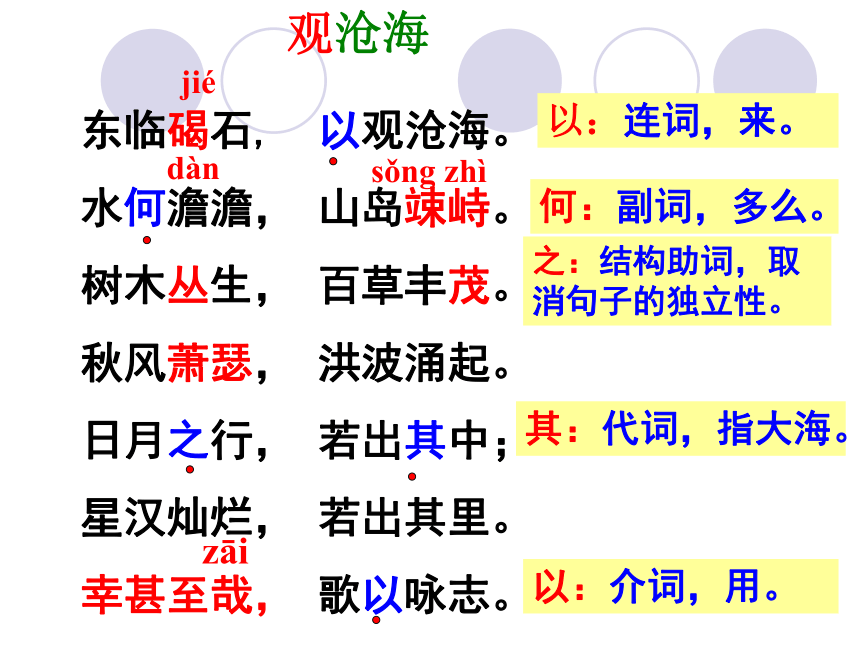

东临碣石,

以观沧海。

水何澹澹,

山岛竦峙。

树木丛生,

百草丰茂。

秋风萧瑟,

洪波涌起。

日月之行,

若出其中;

星汉灿烂,

若出其里。

幸甚至哉,

歌以咏志。

jié

dàn

sǒng

zhì

zāi

以:连词,来。

何:副词,多么。

之:结构助词,取消句子的独立性。

其:代词,指大海。

以:介词,用。

观沧海

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

日月之行,若出其中,星汉灿烂,若出其里。

秋风萧瑟

洪波涌起

树木丛生,百草丰茂。

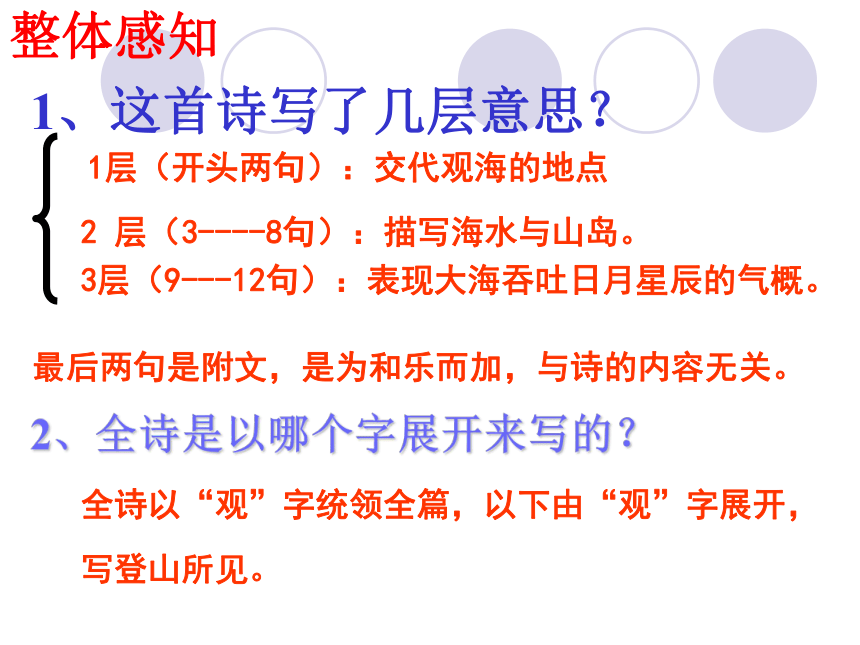

1、这首诗写了几层意思?

1层(开头两句):交代观海的地点

2

层(3----8句):描写海水与山岛。

3层(9---12句):表现大海吞吐日月星辰的气概。

最后两句是附文,是为和乐而加,与诗的内容无关。

2、全诗是以哪个字展开来写的?

全诗以“观”字统领全篇,以下由“观”字展开,

写登山所见。

整体感知

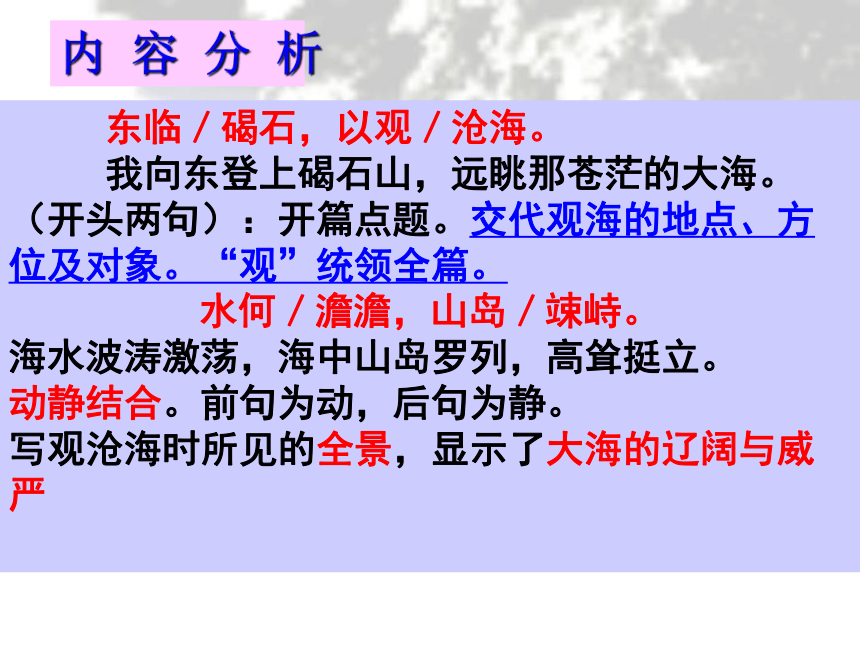

东临/碣石,以观/沧海。

我向东登上碣石山,远眺那苍茫的大海。

(开头两句):开篇点题。交代观海的地点、方位及对象。“观”统领全篇。

水何/澹澹,山岛/竦峙。

海水波涛激荡,海中山岛罗列,高耸挺立。

动静结合。前句为动,后句为静。

写观沧海时所见的全景,显示了大海的辽阔与威严

内

容

分

析

树木/丛生,百草/丰茂。

树木一丛丛生长着,百草丰美茂盛。

静态描写。写出了草木之盛。

近景。色彩感很强

秋风/萧瑟,洪波/涌起。

动态描写,远景。展现了大海的惊人力量和宏伟气势。

秋风飒飒吹来,林木簌簌作响,波澜壮阔的海水不断涌起。

日月/之行,若出/其中;

太阳和月亮日夜不停的运行,都好像出自于大海的吞吐之中。

星汉/灿烂,若出/其里。

银河里的灿烂群星,也像从大海的怀抱中涌现出来的。

修辞:互文、夸张。

写作手法:虚写。借助奇特的想象来表现大海吞吐日月星辰的气概。写的是虚景即诗人的主观感受,是从两个“若”字看出来的。

。

“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”这四句则联系廓落无垠的宇宙,将大海的气势和威力托现在读者面前:茫茫大海与天相接,空蒙浑融;在这雄奇壮丽的大海面前,日、月、星、汉(银河)都显得渺小了,它们的运行,似乎都由大海自由吐纳。诗人在这里描写的大海,既是眼前实景,又融进了自己的想象和夸张,展现出一派吞吐宇宙的宏伟气象。这种“笼盖吞吐气象”是诗人“眼中”景和“胸中”情交融而成的艺术境界.言为心声,如果诗人没有宏伟的政治抱负,没有建功立业的雄心壮志,没有对前途充满信心的乐观气度,那是无论如何也写不出这样壮丽的诗境来的。

幸甚/至哉,歌以/咏志。

幸运得很,好极了,让我用这首诗歌来抒发我的志向吧。

这两句按照乐府诗的惯用形式收尾,与正文无关。

1、诗人观看到什么景色?这些景色又有什么特点?

观

水

山岛

树木

百草

秋风

洪波

日月

星汉

澹澹

丛生

丰茂

萧瑟

涌起

若出其中

若出其里

竦峙

虚景

实

景

苍芒动荡

欣欣向荣

波澜壮阔

统领全篇

2、作者描写了哪些景物?其中哪些是实景,哪些是想像之景?

海水、山岛、草木、秋风、

洪波、日月星辰

3、诗中哪些诗句最能体现作者博大的胸怀?全诗表达了诗人怎样的情感?

日月之行,若出其中。

星汉灿烂,若出其里。

诗人勾画了大海吞吐日月、包蕴万千的壮丽景象,表现了诗人开阔的胸襟,抒发了统一中国、建功立业的远大抱负。

4、为何最后要加上“幸甚至哉!歌以咏志

”?

乐府诗原来是可以歌唱的,诗的最后两句是合乐时加上的,是诗的附文,跟诗的内容没有联系,但不能缺少。

《观沧海》诗中最能反映作者的博大胸襟的诗句是

;

。

《观沧海》一诗以

字统领全篇,先写

景,然后写

景,借景抒情,表现了诗人

。

观

实

虚

宽广的胸怀和豪迈的气魄

日月之行,若出其中

星汉灿烂,若出其里

大海的形象正是诗人形象的化身。诗人已经削平了北方群雄,现在又打垮了乌桓和袁绍残部,为即将挥师南下统一中国解除了后顾之忧。在踌躇满志的时候,他借大海的形象抒发了建功立业的愿望,写出了千百年来脍炙人口的雄浑诗句。

6、诗人是怀着怎样的感情绘制大海形象的?

小结:

这首乐府诗通过勾画大海吞吐日月、包蕴万千的壮丽景象表现了诗人博大的胸怀、开阔的胸襟、奋发昂扬的精神。抒发了诗人统一中原,建功立业的宏伟抱负。

这首诗意境开阔,气势雄浑,这与一个雄心勃勃的政治家和军事家的风度是一致的,真是读其诗如见其人。

腾蛇乘雾,终为土灰。

神龟虽寿,犹有竟时。

老骥伏枥,志在千里;

烈士暮年,壮心不已。

盈缩之期,不但在天;

养怡之福,可得永年。

幸甚至哉,歌以咏志。

关东有义士,兴兵讨群凶。

初期会盟津,乃心在咸阳。

军合力不齐,踌躇而雁行。

势利使人争,嗣还自相戕。

淮南弟称号,刻玺於北方。

铠甲生虮虱,万姓以死亡。

白骨露於野,千里无鸡鸣。

生民百

遗

一,念

之

断人肠。

蒿

里

行

对酒当歌,人生几何?

譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。

何以解忧?唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。

但为君故,沈吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

短歌行

明明如月,何时可掇?

忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。

契阔谈宴,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞,

绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深。

周

公

吐

哺,

天

下

归

心。?

阅读《观沧海》,回答问题。

1、

试对“日月之行,若出其中,星汉灿烂,若出其里。”两句作简要赏析。

答案:描绘大海吞吐日月、包容星汉的壮阔景象,表现诗人开阔的胸怀和宏大的抱负。

2.诗中描写的沧海景色有什么特点?通过写景表现诗人怎样的心态?

答案:诗人眼中的沧海波澜壮阔、生机勃勃,映衬出诗人雄心勃勃、渴望建功立业的积极向上的心态。

3.分析“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”所表现的意境。

答案:这四句是诗人奇特的想象,描写了大海吞吐日月、包容星汉的壮阔景象,使我们从中领略到诗人开阔的胸怀和远大的抱负。

为使初一新生更好地适应初中美术教学,如何制定初一美术教学计划?下面是美文网小编收集整理的七年级美术上册教学计划,欢迎阅读。 七年级美术上册教学计划篇一 一、指导思想 提高学生审美水平,充分发挥学生的特长,培养高尚的审美情操,发展健康个性,充分发挥学生潜能,使学生全面地发展。 二、教学学情分析 初一共有8个班,七年级学生刚由小学进入初中阶段,在学段上处于过渡期和适应期。由于在小学阶段各校对美术课的教学水平参差不齐,因而学生对美术知识的掌握存在的差距也很大,部分学生学习美术的兴趣不浓,主动性不强。俗语说,兴趣是最好的老师。调动其主动性、积极性是本学期教学的关键。 三、教学任务与目标 本册划分为五个单元,共17课时,内容如下: 第一单元:主要通过对表现劳动题材的优秀绘画作品的欣赏培养学生对劳动的情感、态度和正确的价值观念。 第二单元:通过对校园环境、人物以及校园内各种活动的绘画表现,培养学生热爱校园生活的情感,并了解对相关环境、人物活动的最基本的造型语言和表现方法。 第三单元:通过教室壁报的编排设计练习,加深对校园丰富多彩的学习生活的热爱,培养同学之间相互团结、密切

观沧海

曹

操

曹操,即魏武帝。东汉末年政治家、军事家、诗人。字孟德,小名阿瞒。沛国谯县(今安徽亳市)人。善诗歌,其诗大都抒发自己的政治抱负,并反映汉末人民的苦难生活,诗风:气魄雄伟,慷慨悲壮。他的散文亦清峻整洁。与其子曹丕、曹植合称“三曹”。他开启并繁荣了建安文学,史称“建安风骨“。

曹操,字孟德,东汉末年政治家、军事家、诗人。

写作背景

《观沧海》是曹操的名篇,选自《乐府诗集》,是乐府诗《步出夏门行》中的第一章。是他北征乌桓时所作。公元207年,曹操亲率大军北上,追歼袁绍残部,五月誓师北伐,七月出卢龙寨,临碣石山。他跃马扬鞭,登山观海,面对洪波涌起的大海,触景生情,写下了这首壮丽的诗篇,透过它,我们可以看到诗人自己的胸怀。

体裁

从《观沧海》一诗的体裁看,它是一首

体

诗;从表达方式看,它是一首

?????

写景诗(抒情诗)。

“乐府”本是官署的名称,负责制谱度曲,训练乐工,采辑诗歌民谣,以供朝廷祭祀宴享时演唱,并可以观察风土人情,考见政治得失。我国的采诗制度有着悠久的历史,《夏书·胤征》已有采诗的记录。流传至今的《诗经》,当初就要算是一部官方颁布并为社会认可的标准选本。春秋以后,礼崩乐坏,征战不休,采诗制度无法贯彻。到了秦代,统一时间短,百废待兴,虽然已有乐府官署之名,但仍然没有采诗之实。汉承秦制,经济凋敝,乐府机关也只能习常肄旧,无所增更,勉强维持而已。经过六七十年的休养生息,到汉武帝时,国力变得大为雄厚,乃扩大乐府的规模,采诗夜诵。

乐府

四言

感怀

课文注释:

临:到达,登上。

沧海:大海。

澹澹:水波荡漾的样子.

竦峙:耸立。竦、峙,都是耸立的意思。

观:看。

萧瑟:秋风吹动树木的声音。

洪:大。

行:运行。

若:好像。

星汉:银河。

幸甚至哉:幸运得很,好极了。至,达到极点。

东临碣石,

以观沧海。

水何澹澹,

山岛竦峙。

树木丛生,

百草丰茂。

秋风萧瑟,

洪波涌起。

日月之行,

若出其中;

星汉灿烂,

若出其里。

幸甚至哉,

歌以咏志。

jié

dàn

sǒng

zhì

zāi

以:连词,来。

何:副词,多么。

之:结构助词,取消句子的独立性。

其:代词,指大海。

以:介词,用。

观沧海

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

日月之行,若出其中,星汉灿烂,若出其里。

秋风萧瑟

洪波涌起

树木丛生,百草丰茂。

1、这首诗写了几层意思?

1层(开头两句):交代观海的地点

2

层(3----8句):描写海水与山岛。

3层(9---12句):表现大海吞吐日月星辰的气概。

最后两句是附文,是为和乐而加,与诗的内容无关。

2、全诗是以哪个字展开来写的?

全诗以“观”字统领全篇,以下由“观”字展开,

写登山所见。

整体感知

东临/碣石,以观/沧海。

我向东登上碣石山,远眺那苍茫的大海。

(开头两句):开篇点题。交代观海的地点、方位及对象。“观”统领全篇。

水何/澹澹,山岛/竦峙。

海水波涛激荡,海中山岛罗列,高耸挺立。

动静结合。前句为动,后句为静。

写观沧海时所见的全景,显示了大海的辽阔与威严

内

容

分

析

树木/丛生,百草/丰茂。

树木一丛丛生长着,百草丰美茂盛。

静态描写。写出了草木之盛。

近景。色彩感很强

秋风/萧瑟,洪波/涌起。

动态描写,远景。展现了大海的惊人力量和宏伟气势。

秋风飒飒吹来,林木簌簌作响,波澜壮阔的海水不断涌起。

日月/之行,若出/其中;

太阳和月亮日夜不停的运行,都好像出自于大海的吞吐之中。

星汉/灿烂,若出/其里。

银河里的灿烂群星,也像从大海的怀抱中涌现出来的。

修辞:互文、夸张。

写作手法:虚写。借助奇特的想象来表现大海吞吐日月星辰的气概。写的是虚景即诗人的主观感受,是从两个“若”字看出来的。

。

“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”这四句则联系廓落无垠的宇宙,将大海的气势和威力托现在读者面前:茫茫大海与天相接,空蒙浑融;在这雄奇壮丽的大海面前,日、月、星、汉(银河)都显得渺小了,它们的运行,似乎都由大海自由吐纳。诗人在这里描写的大海,既是眼前实景,又融进了自己的想象和夸张,展现出一派吞吐宇宙的宏伟气象。这种“笼盖吞吐气象”是诗人“眼中”景和“胸中”情交融而成的艺术境界.言为心声,如果诗人没有宏伟的政治抱负,没有建功立业的雄心壮志,没有对前途充满信心的乐观气度,那是无论如何也写不出这样壮丽的诗境来的。

幸甚/至哉,歌以/咏志。

幸运得很,好极了,让我用这首诗歌来抒发我的志向吧。

这两句按照乐府诗的惯用形式收尾,与正文无关。

1、诗人观看到什么景色?这些景色又有什么特点?

观

水

山岛

树木

百草

秋风

洪波

日月

星汉

澹澹

丛生

丰茂

萧瑟

涌起

若出其中

若出其里

竦峙

虚景

实

景

苍芒动荡

欣欣向荣

波澜壮阔

统领全篇

2、作者描写了哪些景物?其中哪些是实景,哪些是想像之景?

海水、山岛、草木、秋风、

洪波、日月星辰

3、诗中哪些诗句最能体现作者博大的胸怀?全诗表达了诗人怎样的情感?

日月之行,若出其中。

星汉灿烂,若出其里。

诗人勾画了大海吞吐日月、包蕴万千的壮丽景象,表现了诗人开阔的胸襟,抒发了统一中国、建功立业的远大抱负。

4、为何最后要加上“幸甚至哉!歌以咏志

”?

乐府诗原来是可以歌唱的,诗的最后两句是合乐时加上的,是诗的附文,跟诗的内容没有联系,但不能缺少。

《观沧海》诗中最能反映作者的博大胸襟的诗句是

;

。

《观沧海》一诗以

字统领全篇,先写

景,然后写

景,借景抒情,表现了诗人

。

观

实

虚

宽广的胸怀和豪迈的气魄

日月之行,若出其中

星汉灿烂,若出其里

大海的形象正是诗人形象的化身。诗人已经削平了北方群雄,现在又打垮了乌桓和袁绍残部,为即将挥师南下统一中国解除了后顾之忧。在踌躇满志的时候,他借大海的形象抒发了建功立业的愿望,写出了千百年来脍炙人口的雄浑诗句。

6、诗人是怀着怎样的感情绘制大海形象的?

小结:

这首乐府诗通过勾画大海吞吐日月、包蕴万千的壮丽景象表现了诗人博大的胸怀、开阔的胸襟、奋发昂扬的精神。抒发了诗人统一中原,建功立业的宏伟抱负。

这首诗意境开阔,气势雄浑,这与一个雄心勃勃的政治家和军事家的风度是一致的,真是读其诗如见其人。

腾蛇乘雾,终为土灰。

神龟虽寿,犹有竟时。

老骥伏枥,志在千里;

烈士暮年,壮心不已。

盈缩之期,不但在天;

养怡之福,可得永年。

幸甚至哉,歌以咏志。

关东有义士,兴兵讨群凶。

初期会盟津,乃心在咸阳。

军合力不齐,踌躇而雁行。

势利使人争,嗣还自相戕。

淮南弟称号,刻玺於北方。

铠甲生虮虱,万姓以死亡。

白骨露於野,千里无鸡鸣。

生民百

遗

一,念

之

断人肠。

蒿

里

行

对酒当歌,人生几何?

譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。

何以解忧?唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。

但为君故,沈吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

短歌行

明明如月,何时可掇?

忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。

契阔谈宴,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞,

绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深。

周

公

吐

哺,

天

下

归

心。?

阅读《观沧海》,回答问题。

1、

试对“日月之行,若出其中,星汉灿烂,若出其里。”两句作简要赏析。

答案:描绘大海吞吐日月、包容星汉的壮阔景象,表现诗人开阔的胸怀和宏大的抱负。

2.诗中描写的沧海景色有什么特点?通过写景表现诗人怎样的心态?

答案:诗人眼中的沧海波澜壮阔、生机勃勃,映衬出诗人雄心勃勃、渴望建功立业的积极向上的心态。

3.分析“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”所表现的意境。

答案:这四句是诗人奇特的想象,描写了大海吞吐日月、包容星汉的壮阔景象,使我们从中领略到诗人开阔的胸怀和远大的抱负。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首