第三单元明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 单元练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 第三单元明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 单元练习(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 479.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-07 19:28:27 | ||

图片预览

文档简介

2021部编历史初中七下第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展练习含答案

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

一、选择题。(每小题3分共60分)

1、16—19世纪来华的西方人曾广泛了解中国的科举制度,将其中一种文体称为“Eight Legged Essay”,直译为中文则是“八条腿的散文”或“八条腿的小品文”。以下关于这一文体的说法正确的是( )

A.最早出现于唐朝

B.重点考的是诗赋和策论

C.考试题目取材广泛,涉及诸子百家

D.禁锢了人们的思想,阻碍了文化发展

2、明朝时,农业、手工业、商业在前代基础上继续发展,对其发展的表现描述不正确的是( )

A.引进了原产于美洲的高产作物

B.丝织业中心变成了北京和南京

C.景德镇是全国制瓷中心

D.出现了有名的商帮,如晋商、徽商

3、如果你是明初的一个地方官员,有事到都城参见朱元璋,应去( )

A.南京 B.北平 C.西安 D.洛阳

4、明代王道昆撰写的墓志铭中写道:“会倭掠吴入浙,辛酉寇台州。少保将所部兵九捷而平。”其中的“少保”指的是( )

A.寇准 B.文天祥 C.戚继光 D.郑成功

5、戚继光针对倭寇的作战特点和江南的地理情况,创造了“鸳鸯阵”,以12人为一作战小组,长短兵器结合,协同作战,攻防两便,战斗力大为增强。由此可见,明朝能够取得抗倭斗争胜利的原因之一是( )

A.部队纪律严明 B.百姓大力支援

C.将领善于创新 D.后勤补给充足

6、1553年,攫取在我国澳门居住权的是( )

A.葡萄牙殖民者 B.西班牙殖民者

C.荷兰殖民者 D.日本殖民者

7、“盘旋在崇山峻岭之上/绵延峭拔的八达岭啊/舞起矫健的巨龙/短兵相接的年月/你是抵御外敌入侵的壁垒/和平建设的年代/你是显示民族气魄的支柱……”诗中赞美的伟大工程是( )

A.都江堰 B.大运河 C.明清皇宫 D.长城

8、清朝时,一位曾发誓来中国绝不下跪的外国使节,在看到太和殿时却一改初衷虔诚跪地,并说:“我跪的不是中国的皇帝,而是中国伟大的建筑。”这里“伟大的建筑”指的是( )

A.故宫 B.十三陵 C.长城 D.颐和园

9、右图所示为郭沫若所著《甲申三百年祭》,此书回顾了甲申年灭亡的明政权与李自成政权。李自成政权是被哪个民族灭亡的 ( )

A.契丹族 B.蒙古族 C.藏族 D.满洲

10、下列各项和大明王朝中后期的政治情况相符的是( )

①政治腐败,皇帝疏于朝政

②朝政混乱,官吏贪赃枉法

③皇室贵族等疯狂兼并土地,致使农民流离失所

④国家财政危机深重,阶级矛盾尖锐

A.②③④ B.①③④ C.①②④ D.①②③④

11、君臣礼仪是我国古代政治制度发展的外在表现。《礼记·曲礼下》记述君主以跪拜礼对初任大夫的臣下表示敬意与拜托,汉代皇帝、大臣是坐而论道,宋代时大臣是站而议政,到了清朝时期,大臣跪受笔录。这样的变化反映的实质是( )

A.封建制度的完善 B.生活习惯的变化

C.社会文明的进步 D.君主权力的强化

12、下列诗句中,可能被清政府歪曲解释,罗织罪状,酿成冤案的是( )

①遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华

②清风不识字,何故乱翻书

③明朝期振翮(hé),一举去清都

④胡人有妇解汉音,汉女亦解调胡琴

A.①②③ B.②③④ C.②③ D.①②③④

13、2017年高考作文题《你所认识的中国》引起社会极大关注。清朝时期,有一位考官因出了一道“维民所止”(其中“维”与“止”被指去掉雍正的头)的试题而丢官丧命。这反映了清朝统治者 ( )

A.焚书坑儒 B.独尊儒术 C.八股取士 D.大兴文字狱

14、清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使人口的数量也有很大的增长。人口快速增长带来的社会问题有( )

①人地矛盾突出 ②生态环境破坏 ③阻碍商业发展 ④粮食产量下降

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

15、清初统治者十分重视经济恢复,尤其是恢复和发展农业生产,“使人力无遗而地力殆尽”,因此大力( )

A.发展海外贸易 B.推行垦荒政策

C.招募农民屯田 D.改进交通工具

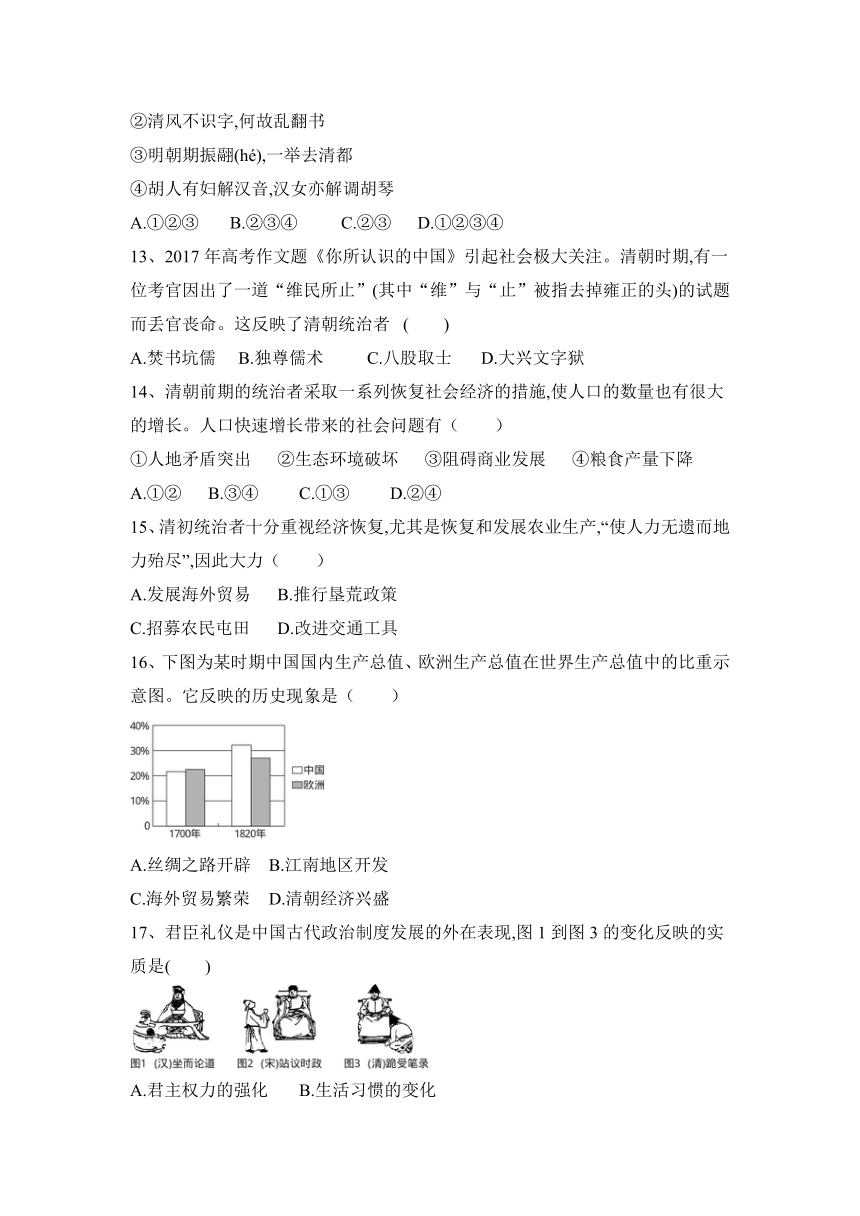

16、下图为某时期中国国内生产总值、欧洲生产总值在世界生产总值中的比重示意图。它反映的历史现象是( )

A.丝绸之路开辟 B.江南地区开发

C.海外贸易繁荣 D.清朝经济兴盛

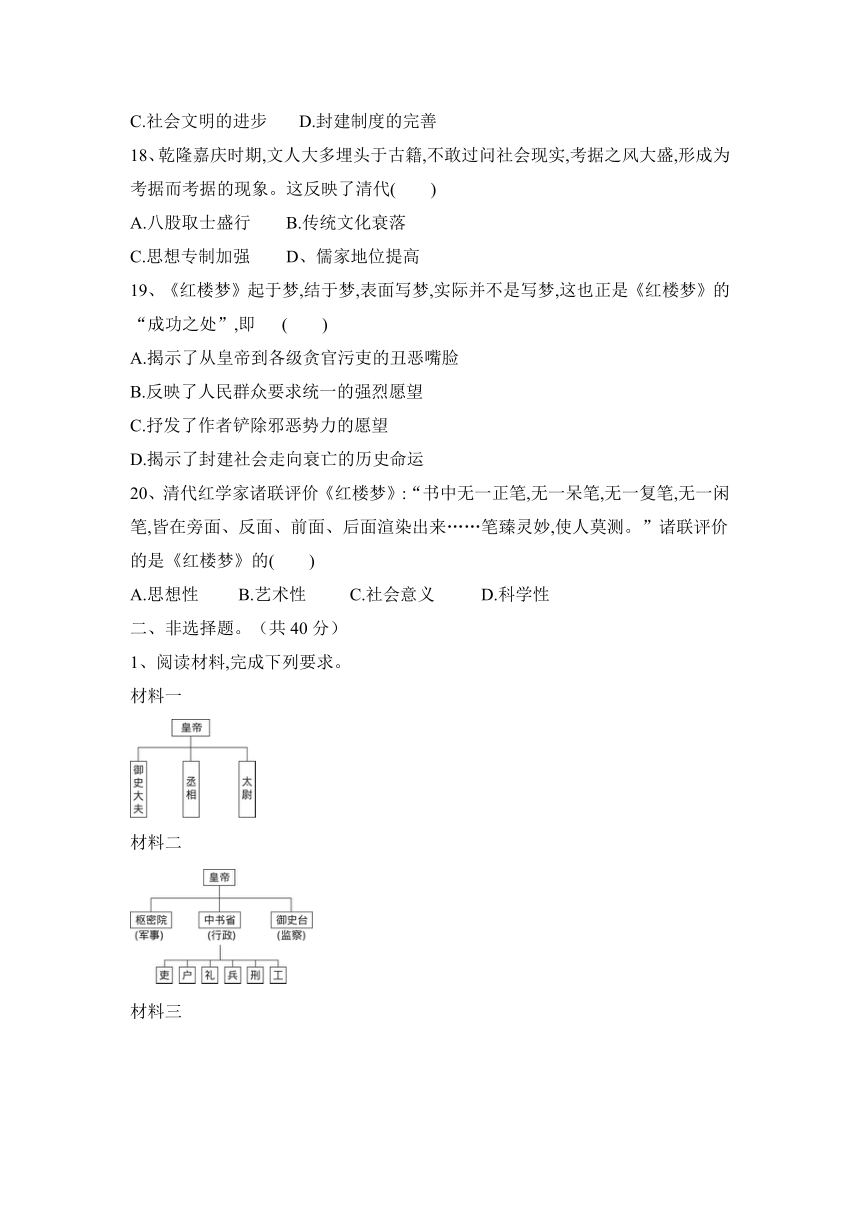

17、君臣礼仪是中国古代政治制度发展的外在表现,图1到图3的变化反映的实质是( )

A.君主权力的强化 B.生活习惯的变化

C.社会文明的进步 D.封建制度的完善

18、乾隆嘉庆时期,文人大多埋头于古籍,不敢过问社会现实,考据之风大盛,形成为考据而考据的现象。这反映了清代( )

A.八股取士盛行 B.传统文化衰落

C.思想专制加强 D、儒家地位提高

19、《红楼梦》起于梦,结于梦,表面写梦,实际并不是写梦,这也正是《红楼梦》的“成功之处”,即 ( )

A.揭示了从皇帝到各级贪官污吏的丑恶嘴脸

B.反映了人民群众要求统一的强烈愿望

C.抒发了作者铲除邪恶势力的愿望

D.揭示了封建社会走向衰亡的历史命运

20、清代红学家诸联评价《红楼梦》:“书中无一正笔,无一呆笔,无一复笔,无一闲笔,皆在旁面、反面、前面、后面渲染出来……笔臻灵妙,使人莫测。”诸联评价的是《红楼梦》的( )

A.思想性 B.艺术性 C.社会意义 D.科学性

二、非选择题。(共40分)

1、阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二

材料三

( 1 )材料一反映了哪一朝代的政治制度?材料二反映的是哪一朝代的政治制度?(6分)

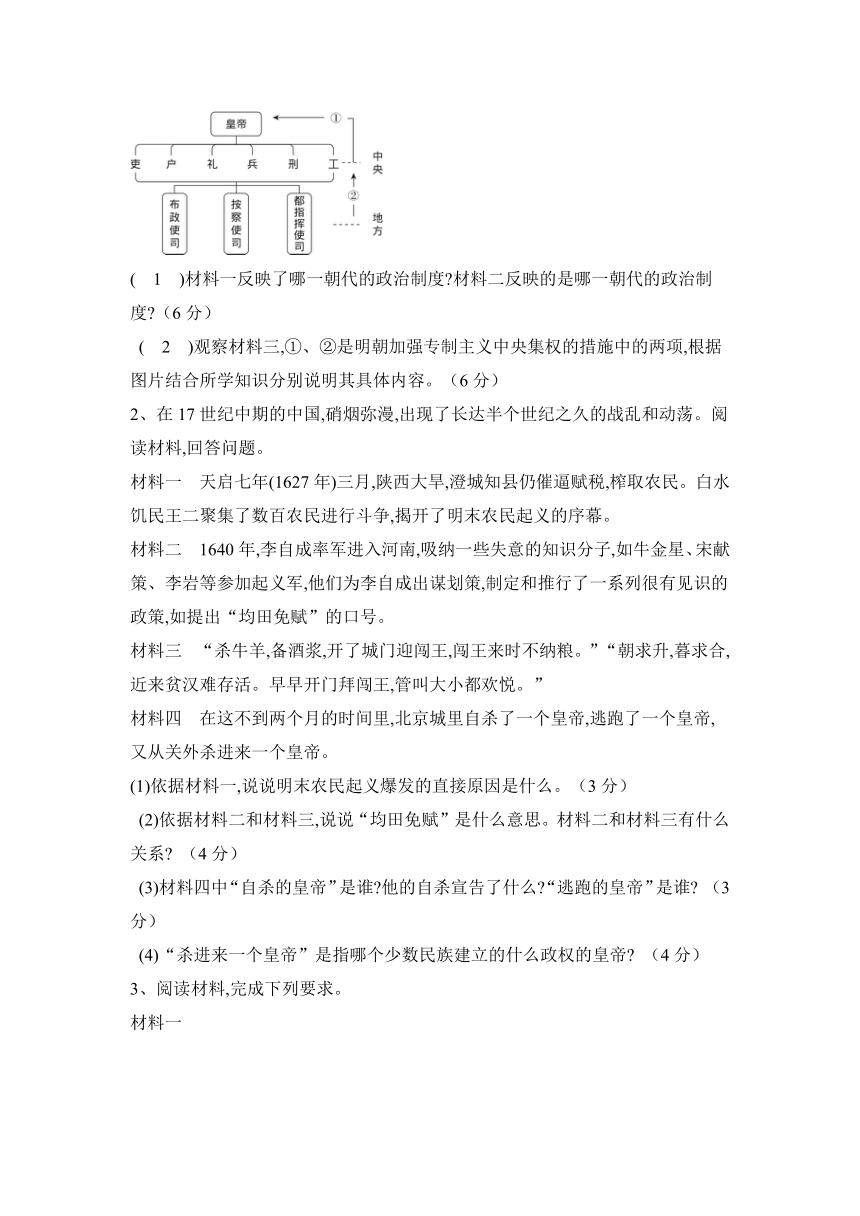

( 2 )观察材料三,①、②是明朝加强专制主义中央集权的措施中的两项,根据图片结合所学知识分别说明其具体内容。(6分)

2、在17世纪中期的中国,硝烟弥漫,出现了长达半个世纪之久的战乱和动荡。阅读材料,回答问题。

材料一 天启七年(1627年)三月,陕西大旱,澄城知县仍催逼赋税,榨取农民。白水饥民王二聚集了数百农民进行斗争,揭开了明末农民起义的序幕。

材料二 1640年,李自成率军进入河南,吸纳一些失意的知识分子,如牛金星、宋献策、李岩等参加起义军,他们为李自成出谋划策,制定和推行了一系列很有见识的政策,如提出“均田免赋”的口号。

材料三 “杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮。”“朝求升,暮求合,近来贫汉难存活。早早开门拜闯王,管叫大小都欢悦。”

材料四 在这不到两个月的时间里,北京城里自杀了一个皇帝,逃跑了一个皇帝,又从关外杀进来一个皇帝。

(1)依据材料一,说说明末农民起义爆发的直接原因是什么。(3分)

(2)依据材料二和材料三,说说“均田免赋”是什么意思。材料二和材料三有什么关系? (4分)

(3)材料四中“自杀的皇帝”是谁?他的自杀宣告了什么?“逃跑的皇帝”是谁? (3分)

(4)“杀进来一个皇帝”是指哪个少数民族建立的什么政权的皇帝? (4分)

3、阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二 在清朝残酷的文化压迫下,中华文化受到严重的摧残。雍正十一年( 1733年 ),清政府下诏征举士人,想学康熙重开“博学宏词科”,谁知响应寥寥,只得作罢。人才凋零,文治废弛,以至于此,其消极影响于此可见。

( 1 )你如何看待材料一中图1所示机构的设立?(4分)

( 2 )材料一中的两种不同的建筑,体现了皇帝怎样的地位?说明了什么? (6分)

( 3 )根据材料二结合所学知识,指出清朝采取了什么措施,从思想领域严密控制知识分子。这一措施有着怎样的消极影响? (4分)

2021部编历史初中七下第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展练习含答案

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

一、选择题。(每小题3分共60分)

1、16—19世纪来华的西方人曾广泛了解中国的科举制度,将其中一种文体称为“Eight Legged Essay”,直译为中文则是“八条腿的散文”或“八条腿的小品文”。以下关于这一文体的说法正确的是( )

A.最早出现于唐朝

B.重点考的是诗赋和策论

C.考试题目取材广泛,涉及诸子百家

D.禁锢了人们的思想,阻碍了文化发展

【答案】D

2、明朝时,农业、手工业、商业在前代基础上继续发展,对其发展的表现描述不正确的是( )

A.引进了原产于美洲的高产作物

B.丝织业中心变成了北京和南京

C.景德镇是全国制瓷中心

D.出现了有名的商帮,如晋商、徽商

【答案】B

3、如果你是明初的一个地方官员,有事到都城参见朱元璋,应去( )

A.南京 B.北平 C.西安 D.洛阳

【答案】A

4、明代王道昆撰写的墓志铭中写道:“会倭掠吴入浙,辛酉寇台州。少保将所部兵九捷而平。”其中的“少保”指的是( )

A.寇准 B.文天祥 C.戚继光 D.郑成功

【答案】C

5、戚继光针对倭寇的作战特点和江南的地理情况,创造了“鸳鸯阵”,以12人为一作战小组,长短兵器结合,协同作战,攻防两便,战斗力大为增强。由此可见,明朝能够取得抗倭斗争胜利的原因之一是( )

A.部队纪律严明 B.百姓大力支援

C.将领善于创新 D.后勤补给充足

【答案】C

6、1553年,攫取在我国澳门居住权的是( )

A.葡萄牙殖民者 B.西班牙殖民者

C.荷兰殖民者 D.日本殖民者

【答案】A

7、“盘旋在崇山峻岭之上/绵延峭拔的八达岭啊/舞起矫健的巨龙/短兵相接的年月/你是抵御外敌入侵的壁垒/和平建设的年代/你是显示民族气魄的支柱……”诗中赞美的伟大工程是( )

A.都江堰 B.大运河 C.明清皇宫 D.长城

【答案】D

8、清朝时,一位曾发誓来中国绝不下跪的外国使节,在看到太和殿时却一改初衷虔诚跪地,并说:“我跪的不是中国的皇帝,而是中国伟大的建筑。”这里“伟大的建筑”指的是( )

A.故宫 B.十三陵 C.长城 D.颐和园

【答案】A

9、右图所示为郭沫若所著《甲申三百年祭》,此书回顾了甲申年灭亡的明政权与李自成政权。李自成政权是被哪个民族灭亡的 ( )

A.契丹族 B.蒙古族 C.藏族 D.满洲

【答案】D

10、下列各项和大明王朝中后期的政治情况相符的是( )

①政治腐败,皇帝疏于朝政

②朝政混乱,官吏贪赃枉法

③皇室贵族等疯狂兼并土地,致使农民流离失所

④国家财政危机深重,阶级矛盾尖锐

A.②③④ B.①③④ C.①②④ D.①②③④

【答案】D

11、君臣礼仪是我国古代政治制度发展的外在表现。《礼记·曲礼下》记述君主以跪拜礼对初任大夫的臣下表示敬意与拜托,汉代皇帝、大臣是坐而论道,宋代时大臣是站而议政,到了清朝时期,大臣跪受笔录。这样的变化反映的实质是( )

A.封建制度的完善 B.生活习惯的变化

C.社会文明的进步 D.君主权力的强化

【答案】D

12、下列诗句中,可能被清政府歪曲解释,罗织罪状,酿成冤案的是( )

①遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华

②清风不识字,何故乱翻书

③明朝期振翮(hé),一举去清都

④胡人有妇解汉音,汉女亦解调胡琴

A.①②③ B.②③④ C.②③ D.①②③④

【答案】C

13、2017年高考作文题《你所认识的中国》引起社会极大关注。清朝时期,有一位考官因出了一道“维民所止”(其中“维”与“止”被指去掉雍正的头)的试题而丢官丧命。这反映了清朝统治者 ( )

A.焚书坑儒 B.独尊儒术 C.八股取士 D.大兴文字狱

【答案】D

14、清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使人口的数量也有很大的增长。人口快速增长带来的社会问题有( )

①人地矛盾突出 ②生态环境破坏 ③阻碍商业发展 ④粮食产量下降

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

【答案】A

15、清初统治者十分重视经济恢复,尤其是恢复和发展农业生产,“使人力无遗而地力殆尽”,因此大力( )

A.发展海外贸易 B.推行垦荒政策

C.招募农民屯田 D.改进交通工具

【答案】B

16、下图为某时期中国国内生产总值、欧洲生产总值在世界生产总值中的比重示意图。它反映的历史现象是( )

A.丝绸之路开辟 B.江南地区开发

C.海外贸易繁荣 D.清朝经济兴盛

【答案】D

17、君臣礼仪是中国古代政治制度发展的外在表现,图1到图3的变化反映的实质是( )

A.君主权力的强化 B.生活习惯的变化

C.社会文明的进步 D.封建制度的完善

【答案】A

18、乾隆嘉庆时期,文人大多埋头于古籍,不敢过问社会现实,考据之风大盛,形成为考据而考据的现象。这反映了清代( )

A.八股取士盛行 B.传统文化衰落

C.思想专制加强 D、儒家地位提高

【答案】C

19、《红楼梦》起于梦,结于梦,表面写梦,实际并不是写梦,这也正是《红楼梦》的“成功之处”,即 ( )

A.揭示了从皇帝到各级贪官污吏的丑恶嘴脸

B.反映了人民群众要求统一的强烈愿望

C.抒发了作者铲除邪恶势力的愿望

D.揭示了封建社会走向衰亡的历史命运

【答案】D

20、清代红学家诸联评价《红楼梦》:“书中无一正笔,无一呆笔,无一复笔,无一闲笔,皆在旁面、反面、前面、后面渲染出来……笔臻灵妙,使人莫测。”诸联评价的是《红楼梦》的( )

A.思想性 B.艺术性 C.社会意义 D.科学性

【答案】B

二、非选择题。(共40分)

1、阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二

材料三

( 1 )材料一反映了哪一朝代的政治制度?材料二反映的是哪一朝代的政治制度?(6分)

( 2 )观察材料三,①、②是明朝加强专制主义中央集权的措施中的两项,根据图片结合所学知识分别说明其具体内容。(6分)

【答案】(1)材料一:秦朝。材料二:元朝。

(2)①在中央,废除丞相制度和中书省,提升六部的职权,并使六部直接向皇帝负责。②在地方,取消行中书省,设立“三司”。

2、在17世纪中期的中国,硝烟弥漫,出现了长达半个世纪之久的战乱和动荡。阅读材料,回答问题。

材料一 天启七年(1627年)三月,陕西大旱,澄城知县仍催逼赋税,榨取农民。白水饥民王二聚集了数百农民进行斗争,揭开了明末农民起义的序幕。

材料二 1640年,李自成率军进入河南,吸纳一些失意的知识分子,如牛金星、宋献策、李岩等参加起义军,他们为李自成出谋划策,制定和推行了一系列很有见识的政策,如提出“均田免赋”的口号。

材料三 “杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮。”“朝求升,暮求合,近来贫汉难存活。早早开门拜闯王,管叫大小都欢悦。”

材料四 在这不到两个月的时间里,北京城里自杀了一个皇帝,逃跑了一个皇帝,又从关外杀进来一个皇帝。

(1)依据材料一,说说明末农民起义爆发的直接原因是什么。(3分)

(2)依据材料二和材料三,说说“均田免赋”是什么意思。材料二和材料三有什么关系? (4分)

(3)材料四中“自杀的皇帝”是谁?他的自杀宣告了什么?“逃跑的皇帝”是谁? (3分)

(4)“杀进来一个皇帝”是指哪个少数民族建立的什么政权的皇帝? (4分)

【答案】(1)陕西大旱,官府仍催逼赋税,榨取农民。

(2)平均分配土地,免除赋税。因为材料二中提出了“均田免赋”的口号,才有了材料三中百姓热情欢迎起义军的情况,二者是因果关系。

(3)明朝崇祯帝。宣告了明朝的灭亡。李自成。

(4)满洲建立的清政权。

3、阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二 在清朝残酷的文化压迫下,中华文化受到严重的摧残。雍正十一年( 1733年 ),清政府下诏征举士人,想学康熙重开“博学宏词科”,谁知响应寥寥,只得作罢。人才凋零,文治废弛,以至于此,其消极影响于此可见。

( 1 )你如何看待材料一中图1所示机构的设立?(4分)

( 2 )材料一中的两种不同的建筑,体现了皇帝怎样的地位?说明了什么? (6分)

( 3 )根据材料二结合所学知识,指出清朝采取了什么措施,从思想领域严密控制知识分子。这一措施有着怎样的消极影响? (4分)

【答案】(1)观点一:军机处可以使君主集中大权,从而快速下达命令,避免大臣办事效率低下。

观点二:军机处的军机大臣完全服从皇帝意志,自己没有任何权力,从而丧失政治责任感和创新精神。

观点三:军机处可以集中权力,迅速解决问题,但也使大臣丧失了政治责任感和创新精神。( 答出一个观点即可 )

(2)地位:体现了皇帝的至高无上。说明了君主权力的加强。

(3)措施:大兴文字狱。

消极影响:文字狱造成了社会恐怖,摧残了人才,致使知识分子从此再不敢过问政治,也不敢表露个人的思想;禁锢了人们的思想言论,严重阻碍了中国思想、学术的发展和进步。

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

一、选择题。(每小题3分共60分)

1、16—19世纪来华的西方人曾广泛了解中国的科举制度,将其中一种文体称为“Eight Legged Essay”,直译为中文则是“八条腿的散文”或“八条腿的小品文”。以下关于这一文体的说法正确的是( )

A.最早出现于唐朝

B.重点考的是诗赋和策论

C.考试题目取材广泛,涉及诸子百家

D.禁锢了人们的思想,阻碍了文化发展

2、明朝时,农业、手工业、商业在前代基础上继续发展,对其发展的表现描述不正确的是( )

A.引进了原产于美洲的高产作物

B.丝织业中心变成了北京和南京

C.景德镇是全国制瓷中心

D.出现了有名的商帮,如晋商、徽商

3、如果你是明初的一个地方官员,有事到都城参见朱元璋,应去( )

A.南京 B.北平 C.西安 D.洛阳

4、明代王道昆撰写的墓志铭中写道:“会倭掠吴入浙,辛酉寇台州。少保将所部兵九捷而平。”其中的“少保”指的是( )

A.寇准 B.文天祥 C.戚继光 D.郑成功

5、戚继光针对倭寇的作战特点和江南的地理情况,创造了“鸳鸯阵”,以12人为一作战小组,长短兵器结合,协同作战,攻防两便,战斗力大为增强。由此可见,明朝能够取得抗倭斗争胜利的原因之一是( )

A.部队纪律严明 B.百姓大力支援

C.将领善于创新 D.后勤补给充足

6、1553年,攫取在我国澳门居住权的是( )

A.葡萄牙殖民者 B.西班牙殖民者

C.荷兰殖民者 D.日本殖民者

7、“盘旋在崇山峻岭之上/绵延峭拔的八达岭啊/舞起矫健的巨龙/短兵相接的年月/你是抵御外敌入侵的壁垒/和平建设的年代/你是显示民族气魄的支柱……”诗中赞美的伟大工程是( )

A.都江堰 B.大运河 C.明清皇宫 D.长城

8、清朝时,一位曾发誓来中国绝不下跪的外国使节,在看到太和殿时却一改初衷虔诚跪地,并说:“我跪的不是中国的皇帝,而是中国伟大的建筑。”这里“伟大的建筑”指的是( )

A.故宫 B.十三陵 C.长城 D.颐和园

9、右图所示为郭沫若所著《甲申三百年祭》,此书回顾了甲申年灭亡的明政权与李自成政权。李自成政权是被哪个民族灭亡的 ( )

A.契丹族 B.蒙古族 C.藏族 D.满洲

10、下列各项和大明王朝中后期的政治情况相符的是( )

①政治腐败,皇帝疏于朝政

②朝政混乱,官吏贪赃枉法

③皇室贵族等疯狂兼并土地,致使农民流离失所

④国家财政危机深重,阶级矛盾尖锐

A.②③④ B.①③④ C.①②④ D.①②③④

11、君臣礼仪是我国古代政治制度发展的外在表现。《礼记·曲礼下》记述君主以跪拜礼对初任大夫的臣下表示敬意与拜托,汉代皇帝、大臣是坐而论道,宋代时大臣是站而议政,到了清朝时期,大臣跪受笔录。这样的变化反映的实质是( )

A.封建制度的完善 B.生活习惯的变化

C.社会文明的进步 D.君主权力的强化

12、下列诗句中,可能被清政府歪曲解释,罗织罪状,酿成冤案的是( )

①遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华

②清风不识字,何故乱翻书

③明朝期振翮(hé),一举去清都

④胡人有妇解汉音,汉女亦解调胡琴

A.①②③ B.②③④ C.②③ D.①②③④

13、2017年高考作文题《你所认识的中国》引起社会极大关注。清朝时期,有一位考官因出了一道“维民所止”(其中“维”与“止”被指去掉雍正的头)的试题而丢官丧命。这反映了清朝统治者 ( )

A.焚书坑儒 B.独尊儒术 C.八股取士 D.大兴文字狱

14、清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使人口的数量也有很大的增长。人口快速增长带来的社会问题有( )

①人地矛盾突出 ②生态环境破坏 ③阻碍商业发展 ④粮食产量下降

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

15、清初统治者十分重视经济恢复,尤其是恢复和发展农业生产,“使人力无遗而地力殆尽”,因此大力( )

A.发展海外贸易 B.推行垦荒政策

C.招募农民屯田 D.改进交通工具

16、下图为某时期中国国内生产总值、欧洲生产总值在世界生产总值中的比重示意图。它反映的历史现象是( )

A.丝绸之路开辟 B.江南地区开发

C.海外贸易繁荣 D.清朝经济兴盛

17、君臣礼仪是中国古代政治制度发展的外在表现,图1到图3的变化反映的实质是( )

A.君主权力的强化 B.生活习惯的变化

C.社会文明的进步 D.封建制度的完善

18、乾隆嘉庆时期,文人大多埋头于古籍,不敢过问社会现实,考据之风大盛,形成为考据而考据的现象。这反映了清代( )

A.八股取士盛行 B.传统文化衰落

C.思想专制加强 D、儒家地位提高

19、《红楼梦》起于梦,结于梦,表面写梦,实际并不是写梦,这也正是《红楼梦》的“成功之处”,即 ( )

A.揭示了从皇帝到各级贪官污吏的丑恶嘴脸

B.反映了人民群众要求统一的强烈愿望

C.抒发了作者铲除邪恶势力的愿望

D.揭示了封建社会走向衰亡的历史命运

20、清代红学家诸联评价《红楼梦》:“书中无一正笔,无一呆笔,无一复笔,无一闲笔,皆在旁面、反面、前面、后面渲染出来……笔臻灵妙,使人莫测。”诸联评价的是《红楼梦》的( )

A.思想性 B.艺术性 C.社会意义 D.科学性

二、非选择题。(共40分)

1、阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二

材料三

( 1 )材料一反映了哪一朝代的政治制度?材料二反映的是哪一朝代的政治制度?(6分)

( 2 )观察材料三,①、②是明朝加强专制主义中央集权的措施中的两项,根据图片结合所学知识分别说明其具体内容。(6分)

2、在17世纪中期的中国,硝烟弥漫,出现了长达半个世纪之久的战乱和动荡。阅读材料,回答问题。

材料一 天启七年(1627年)三月,陕西大旱,澄城知县仍催逼赋税,榨取农民。白水饥民王二聚集了数百农民进行斗争,揭开了明末农民起义的序幕。

材料二 1640年,李自成率军进入河南,吸纳一些失意的知识分子,如牛金星、宋献策、李岩等参加起义军,他们为李自成出谋划策,制定和推行了一系列很有见识的政策,如提出“均田免赋”的口号。

材料三 “杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮。”“朝求升,暮求合,近来贫汉难存活。早早开门拜闯王,管叫大小都欢悦。”

材料四 在这不到两个月的时间里,北京城里自杀了一个皇帝,逃跑了一个皇帝,又从关外杀进来一个皇帝。

(1)依据材料一,说说明末农民起义爆发的直接原因是什么。(3分)

(2)依据材料二和材料三,说说“均田免赋”是什么意思。材料二和材料三有什么关系? (4分)

(3)材料四中“自杀的皇帝”是谁?他的自杀宣告了什么?“逃跑的皇帝”是谁? (3分)

(4)“杀进来一个皇帝”是指哪个少数民族建立的什么政权的皇帝? (4分)

3、阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二 在清朝残酷的文化压迫下,中华文化受到严重的摧残。雍正十一年( 1733年 ),清政府下诏征举士人,想学康熙重开“博学宏词科”,谁知响应寥寥,只得作罢。人才凋零,文治废弛,以至于此,其消极影响于此可见。

( 1 )你如何看待材料一中图1所示机构的设立?(4分)

( 2 )材料一中的两种不同的建筑,体现了皇帝怎样的地位?说明了什么? (6分)

( 3 )根据材料二结合所学知识,指出清朝采取了什么措施,从思想领域严密控制知识分子。这一措施有着怎样的消极影响? (4分)

2021部编历史初中七下第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展练习含答案

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

一、选择题。(每小题3分共60分)

1、16—19世纪来华的西方人曾广泛了解中国的科举制度,将其中一种文体称为“Eight Legged Essay”,直译为中文则是“八条腿的散文”或“八条腿的小品文”。以下关于这一文体的说法正确的是( )

A.最早出现于唐朝

B.重点考的是诗赋和策论

C.考试题目取材广泛,涉及诸子百家

D.禁锢了人们的思想,阻碍了文化发展

【答案】D

2、明朝时,农业、手工业、商业在前代基础上继续发展,对其发展的表现描述不正确的是( )

A.引进了原产于美洲的高产作物

B.丝织业中心变成了北京和南京

C.景德镇是全国制瓷中心

D.出现了有名的商帮,如晋商、徽商

【答案】B

3、如果你是明初的一个地方官员,有事到都城参见朱元璋,应去( )

A.南京 B.北平 C.西安 D.洛阳

【答案】A

4、明代王道昆撰写的墓志铭中写道:“会倭掠吴入浙,辛酉寇台州。少保将所部兵九捷而平。”其中的“少保”指的是( )

A.寇准 B.文天祥 C.戚继光 D.郑成功

【答案】C

5、戚继光针对倭寇的作战特点和江南的地理情况,创造了“鸳鸯阵”,以12人为一作战小组,长短兵器结合,协同作战,攻防两便,战斗力大为增强。由此可见,明朝能够取得抗倭斗争胜利的原因之一是( )

A.部队纪律严明 B.百姓大力支援

C.将领善于创新 D.后勤补给充足

【答案】C

6、1553年,攫取在我国澳门居住权的是( )

A.葡萄牙殖民者 B.西班牙殖民者

C.荷兰殖民者 D.日本殖民者

【答案】A

7、“盘旋在崇山峻岭之上/绵延峭拔的八达岭啊/舞起矫健的巨龙/短兵相接的年月/你是抵御外敌入侵的壁垒/和平建设的年代/你是显示民族气魄的支柱……”诗中赞美的伟大工程是( )

A.都江堰 B.大运河 C.明清皇宫 D.长城

【答案】D

8、清朝时,一位曾发誓来中国绝不下跪的外国使节,在看到太和殿时却一改初衷虔诚跪地,并说:“我跪的不是中国的皇帝,而是中国伟大的建筑。”这里“伟大的建筑”指的是( )

A.故宫 B.十三陵 C.长城 D.颐和园

【答案】A

9、右图所示为郭沫若所著《甲申三百年祭》,此书回顾了甲申年灭亡的明政权与李自成政权。李自成政权是被哪个民族灭亡的 ( )

A.契丹族 B.蒙古族 C.藏族 D.满洲

【答案】D

10、下列各项和大明王朝中后期的政治情况相符的是( )

①政治腐败,皇帝疏于朝政

②朝政混乱,官吏贪赃枉法

③皇室贵族等疯狂兼并土地,致使农民流离失所

④国家财政危机深重,阶级矛盾尖锐

A.②③④ B.①③④ C.①②④ D.①②③④

【答案】D

11、君臣礼仪是我国古代政治制度发展的外在表现。《礼记·曲礼下》记述君主以跪拜礼对初任大夫的臣下表示敬意与拜托,汉代皇帝、大臣是坐而论道,宋代时大臣是站而议政,到了清朝时期,大臣跪受笔录。这样的变化反映的实质是( )

A.封建制度的完善 B.生活习惯的变化

C.社会文明的进步 D.君主权力的强化

【答案】D

12、下列诗句中,可能被清政府歪曲解释,罗织罪状,酿成冤案的是( )

①遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华

②清风不识字,何故乱翻书

③明朝期振翮(hé),一举去清都

④胡人有妇解汉音,汉女亦解调胡琴

A.①②③ B.②③④ C.②③ D.①②③④

【答案】C

13、2017年高考作文题《你所认识的中国》引起社会极大关注。清朝时期,有一位考官因出了一道“维民所止”(其中“维”与“止”被指去掉雍正的头)的试题而丢官丧命。这反映了清朝统治者 ( )

A.焚书坑儒 B.独尊儒术 C.八股取士 D.大兴文字狱

【答案】D

14、清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使人口的数量也有很大的增长。人口快速增长带来的社会问题有( )

①人地矛盾突出 ②生态环境破坏 ③阻碍商业发展 ④粮食产量下降

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

【答案】A

15、清初统治者十分重视经济恢复,尤其是恢复和发展农业生产,“使人力无遗而地力殆尽”,因此大力( )

A.发展海外贸易 B.推行垦荒政策

C.招募农民屯田 D.改进交通工具

【答案】B

16、下图为某时期中国国内生产总值、欧洲生产总值在世界生产总值中的比重示意图。它反映的历史现象是( )

A.丝绸之路开辟 B.江南地区开发

C.海外贸易繁荣 D.清朝经济兴盛

【答案】D

17、君臣礼仪是中国古代政治制度发展的外在表现,图1到图3的变化反映的实质是( )

A.君主权力的强化 B.生活习惯的变化

C.社会文明的进步 D.封建制度的完善

【答案】A

18、乾隆嘉庆时期,文人大多埋头于古籍,不敢过问社会现实,考据之风大盛,形成为考据而考据的现象。这反映了清代( )

A.八股取士盛行 B.传统文化衰落

C.思想专制加强 D、儒家地位提高

【答案】C

19、《红楼梦》起于梦,结于梦,表面写梦,实际并不是写梦,这也正是《红楼梦》的“成功之处”,即 ( )

A.揭示了从皇帝到各级贪官污吏的丑恶嘴脸

B.反映了人民群众要求统一的强烈愿望

C.抒发了作者铲除邪恶势力的愿望

D.揭示了封建社会走向衰亡的历史命运

【答案】D

20、清代红学家诸联评价《红楼梦》:“书中无一正笔,无一呆笔,无一复笔,无一闲笔,皆在旁面、反面、前面、后面渲染出来……笔臻灵妙,使人莫测。”诸联评价的是《红楼梦》的( )

A.思想性 B.艺术性 C.社会意义 D.科学性

【答案】B

二、非选择题。(共40分)

1、阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二

材料三

( 1 )材料一反映了哪一朝代的政治制度?材料二反映的是哪一朝代的政治制度?(6分)

( 2 )观察材料三,①、②是明朝加强专制主义中央集权的措施中的两项,根据图片结合所学知识分别说明其具体内容。(6分)

【答案】(1)材料一:秦朝。材料二:元朝。

(2)①在中央,废除丞相制度和中书省,提升六部的职权,并使六部直接向皇帝负责。②在地方,取消行中书省,设立“三司”。

2、在17世纪中期的中国,硝烟弥漫,出现了长达半个世纪之久的战乱和动荡。阅读材料,回答问题。

材料一 天启七年(1627年)三月,陕西大旱,澄城知县仍催逼赋税,榨取农民。白水饥民王二聚集了数百农民进行斗争,揭开了明末农民起义的序幕。

材料二 1640年,李自成率军进入河南,吸纳一些失意的知识分子,如牛金星、宋献策、李岩等参加起义军,他们为李自成出谋划策,制定和推行了一系列很有见识的政策,如提出“均田免赋”的口号。

材料三 “杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮。”“朝求升,暮求合,近来贫汉难存活。早早开门拜闯王,管叫大小都欢悦。”

材料四 在这不到两个月的时间里,北京城里自杀了一个皇帝,逃跑了一个皇帝,又从关外杀进来一个皇帝。

(1)依据材料一,说说明末农民起义爆发的直接原因是什么。(3分)

(2)依据材料二和材料三,说说“均田免赋”是什么意思。材料二和材料三有什么关系? (4分)

(3)材料四中“自杀的皇帝”是谁?他的自杀宣告了什么?“逃跑的皇帝”是谁? (3分)

(4)“杀进来一个皇帝”是指哪个少数民族建立的什么政权的皇帝? (4分)

【答案】(1)陕西大旱,官府仍催逼赋税,榨取农民。

(2)平均分配土地,免除赋税。因为材料二中提出了“均田免赋”的口号,才有了材料三中百姓热情欢迎起义军的情况,二者是因果关系。

(3)明朝崇祯帝。宣告了明朝的灭亡。李自成。

(4)满洲建立的清政权。

3、阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二 在清朝残酷的文化压迫下,中华文化受到严重的摧残。雍正十一年( 1733年 ),清政府下诏征举士人,想学康熙重开“博学宏词科”,谁知响应寥寥,只得作罢。人才凋零,文治废弛,以至于此,其消极影响于此可见。

( 1 )你如何看待材料一中图1所示机构的设立?(4分)

( 2 )材料一中的两种不同的建筑,体现了皇帝怎样的地位?说明了什么? (6分)

( 3 )根据材料二结合所学知识,指出清朝采取了什么措施,从思想领域严密控制知识分子。这一措施有着怎样的消极影响? (4分)

【答案】(1)观点一:军机处可以使君主集中大权,从而快速下达命令,避免大臣办事效率低下。

观点二:军机处的军机大臣完全服从皇帝意志,自己没有任何权力,从而丧失政治责任感和创新精神。

观点三:军机处可以集中权力,迅速解决问题,但也使大臣丧失了政治责任感和创新精神。( 答出一个观点即可 )

(2)地位:体现了皇帝的至高无上。说明了君主权力的加强。

(3)措施:大兴文字狱。

消极影响:文字狱造成了社会恐怖,摧残了人才,致使知识分子从此再不敢过问政治,也不敢表露个人的思想;禁锢了人们的思想言论,严重阻碍了中国思想、学术的发展和进步。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源