人民版历史选修1第三单元《北魏孝文帝改革》

文档属性

| 名称 | 人民版历史选修1第三单元《北魏孝文帝改革》 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 809.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-04-05 21:09:21 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

北魏孝文帝改革

课程标准

1.了解北魏孝文帝改革的背景。

2.归纳北魏孝文帝改革的主要内容。

3.探讨北魏孝文帝改革的历史作用。

点击高考

1、由于本专题是新课程增加内容,以往高考中几乎没有涉及,所以学习时务必高度重视。

2、选修部分高考明确规定只考主观题,因此主要在于创造一些情境性材料,以培养阅读、分析、理解历史知识的能力。

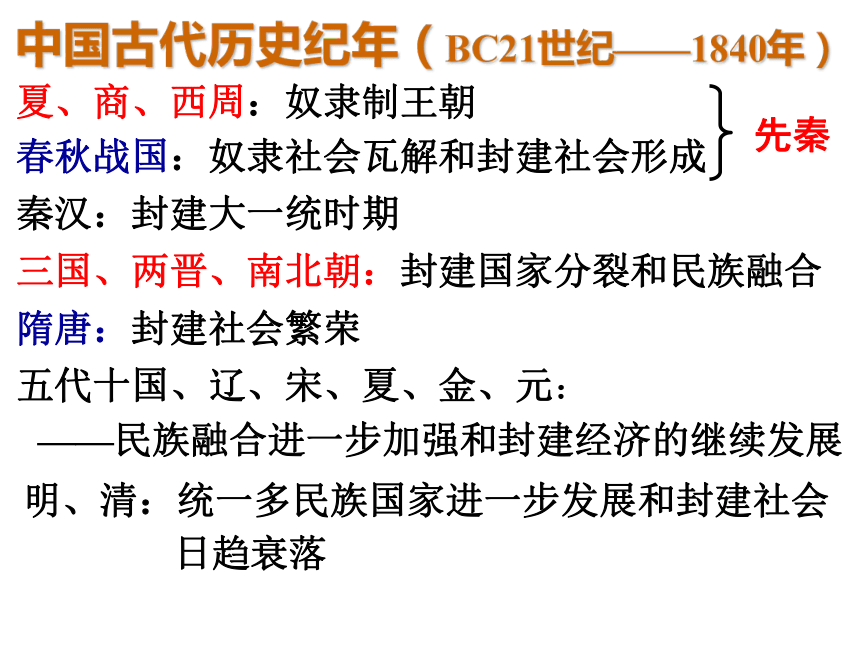

中国古代历史纪年(BC21世纪——1840年)

夏、商、西周:奴隶制王朝

春秋战国:奴隶社会瓦解和封建社会形成

秦汉:封建大一统时期

三国、两晋、南北朝:封建国家分裂和民族融合

隋唐:封建社会繁荣

五代十国、辽、宋、夏、金、元:

——民族融合进一步加强和封建经济的继续发展

明、清:统一多民族国家进一步发展和封建社会

日趋衰落

先秦

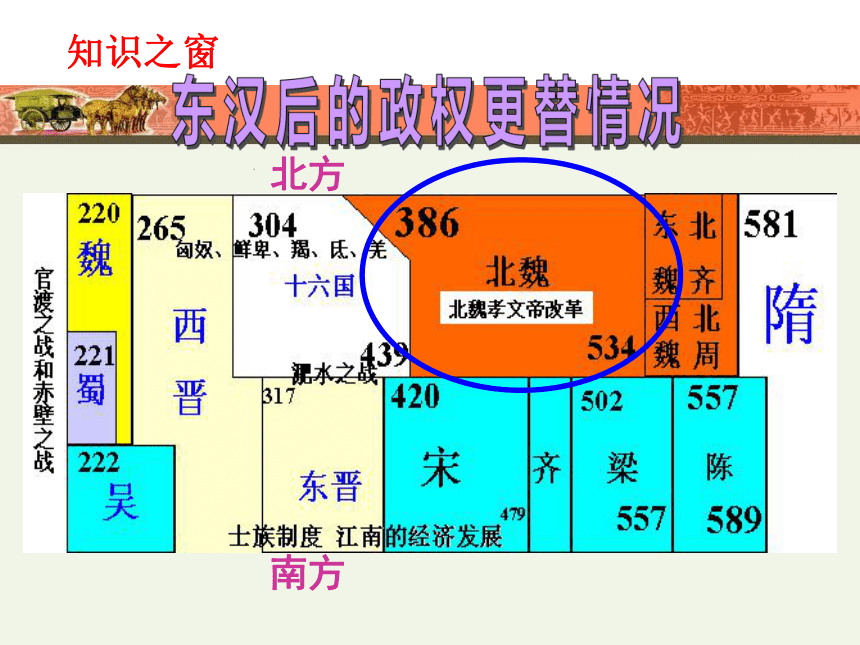

南方

北方

知识之窗

南北朝对立形势

魏晋南北朝时期的时代特征

魏晋南北朝时期是我国历史上长期分裂割据的时期,也是北方少数民族和汉族依次向南大迁徙、大同化、大融合时期。在此期间,北方的割据势力之间,民族之间,发生过频繁激烈的战争。江南相对稳定,得到较好的开发,社会经济的发展较快。

这是一个华丽的、生机丛起的时代

一、北魏孝文帝改革的背景

1、北魏的建立与统一:386年鲜卑族拓跋部建立北魏,定都平城。439年北魏统一北方黄河流域,结束了多年分裂混乱。

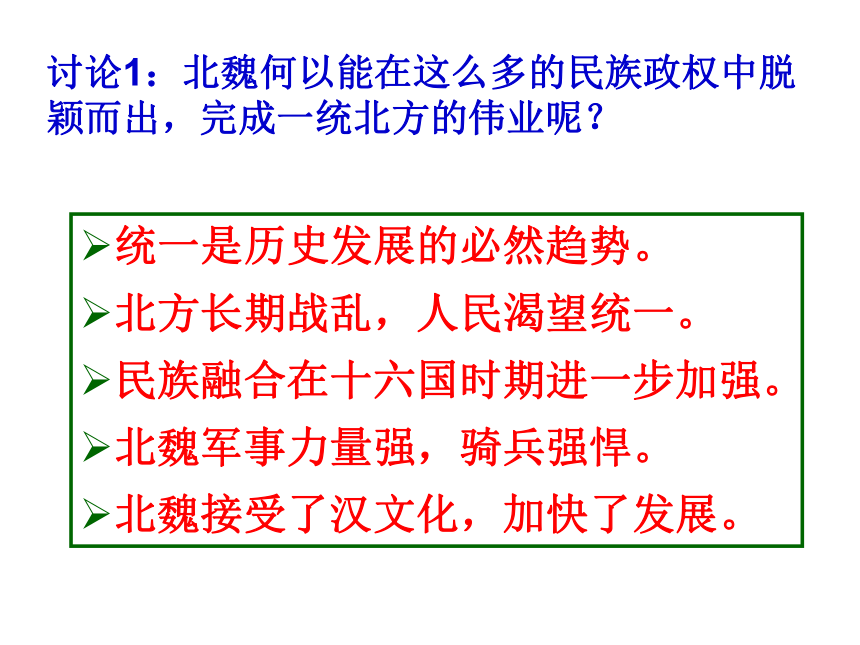

讨论1:北魏何以能在这么多的民族政权中脱颖而出,完成一统北方的伟业呢?

统一是历史发展的必然趋势。

北方长期战乱,人民渴望统一。

民族融合在十六国时期进一步加强。

北魏军事力量强,骑兵强悍。

北魏接受了汉文化,加快了发展。

讨论1:北魏何以能在这么多的民族政权中脱颖而出,完成一统北方的伟业呢?

一、北魏孝文帝改革的背景

1、北魏的建立与统一:386年鲜卑族拓跋部建立北魏,定都平城。439年北魏统一北方黄河流域,结束了多年分裂混乱。

2、各民族相互融合的历史趋势出现

3、鲜卑贵族早期统治激化了民族矛盾和阶级矛盾(民族歧视政策;政治黑暗)

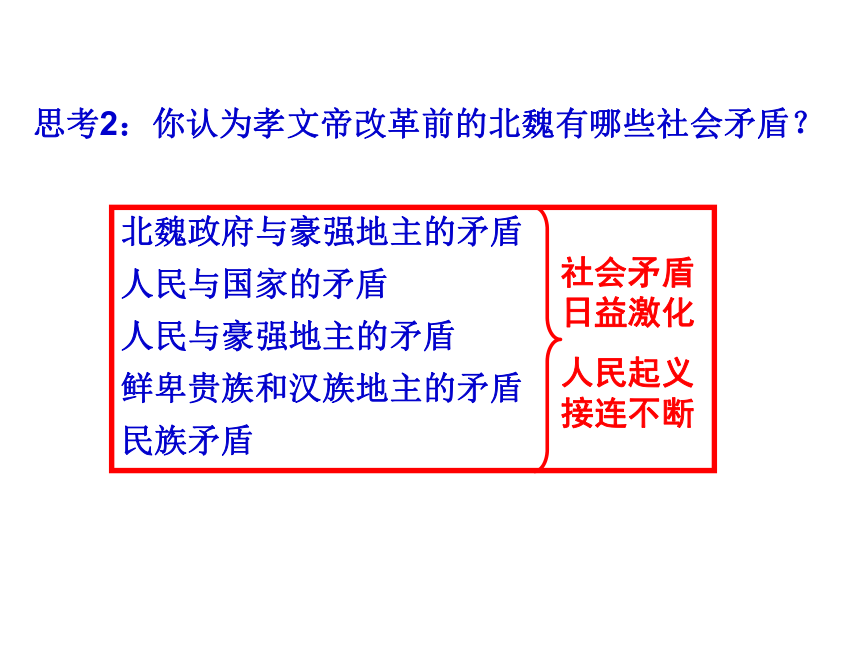

思考2:你认为孝文帝改革前的北魏有哪些社会矛盾?

北魏政府与豪强地主的矛盾

人民与国家的矛盾

人民与豪强地主的矛盾

鲜卑贵族和汉族地主的矛盾

民族矛盾

社会矛盾日益激化

人民起义接连不断

思考2:你认为孝文帝改革前的北魏有哪些社会矛盾?

一、北魏孝文帝改革的背景

1、北魏的建立与统一:386年鲜卑族拓跋部建立北魏,定都平城。439年北魏统一北方黄河流域,结束了多年分裂混乱。

2、各民族相互融合的历史趋势出现

3、鲜卑贵族早期统治激化了民族矛盾和阶级矛盾(民族歧视政策;政治黑暗)

4、冯太后与孝文帝改变社会落后现状,学习先进汉文化的坚定态度

1、均田制

国家把控制的土地分配给农民,农民向政府交租,并承担一定

的徭役和兵役。

政府掌握大批无主荒地

2)前提:

1)主观目的:

3)内容:

保证政府的财政收入

4)性质: 封建国家土地所有制

5)影响: 没有触及封建土地私有制,但是在一定程度上遏制了土地兼并,提高了农民生产的积极性,有利于国家征收赋税和徭役,促进了社会经济的发展。

二、改革的内容

2、整顿吏治

2)内容:

3)影响:

吏治混乱、贪污现象严重,因而影响了北魏政府的财政收入,也激化了统治者和人民之间的矛盾。

俸禄制、任期考核制、严惩贪赃枉法

吏治得到改善,农民负担减轻,北方农业生产得到迅速发展。

1)原因:

3、迁都洛阳

1)原因:

保守势力强大,不利于改革

从平城方面看

政治

经济

军事

文化

从洛阳方面看

有利于争取汉族地主的合作

气候恶劣,交通不便,生产不能满足需要

地处黄河之南,农业生产发达

易受强敌“柔然”威胁,不利于控制中原

利于控制中原,并举兵南下征服较弱的“南齐”

落后的少数民族文化

先进的汉族文化,数个朝代之都

分析孝文帝迁都洛阳的原因。

A、使得洛阳再次成为北方的政治、经济中心

B、保证了改革的深入展开

C、有利于胡汉民族文化融合,促进中华文明的发展

3、迁都洛阳

1)原因:

2)意义:

4.移风易俗

1.特点:

孝文帝亲自主持,以学习汉族

先进文化为目的

2.内容

易胡服

讲汉话

改汉姓

通汉婚

改籍贯

行汉制

崇儒学

3.意义

促进鲜卑族和汉族的融合,巩固了北魏的统治

推动了鲜卑政权的封建化

为结束南北分裂奠定了基础。对中华民族的形成起了重要的作用

一、农业生产的发展;

1、改革前北方的经济状况;

1)经济状况;

2)原因;

“中原萧条,千里无烟”

近百年战乱的影响。

(三)北方经济的逐渐恢复

一、农业生产的发展;

2、改革后北方的经济状况;

1)经济状况;

2)原因;

北方农业生产逐渐恢复并迅速发展。

①均田制的推行,吏治的改善,负担的调整;

②重视农业水利工程的修建;

③犁和牛耕的广泛使用,新的耕作技术推广;

二、繁盛的洛阳;

1、洛阳的历史概况及城市变迁;

思考1:历史上的洛阳是怎么样的?试回顾他曾经作过哪几个王朝的都城?

思考2:为了洛阳的重新繁盛孝文帝做了哪些积极的贡献?结果?

二、繁盛的洛阳;

2、繁盛的表现;

1)城市规模;

2)城市经济;

市场众多;商品繁多;地位突出;

“宫厥壮丽,列树成行”

民族融合是指不同民族之间不同生产方式、风俗习惯、文化心理特征等方面的相互影响和渗透,是民族之间的自然融合。

民族融合既包括少数民族汉化的过程,又有汉族对少数民族优秀文化的吸收。这是中国历史上的进步现象。

由于中国古代历史上汉族的经济文化水平明显高于其他少数民族,因此历次民族融合均以汉族为核心发生。

三、北方民族大融合;

注意:民族融合

1)从经济角度讲,民族融合就是少数民族由游牧经济转向农耕经济的过程;

2)从文化风俗角度讲,民族融合就是少数民族汉化的过程;

3)从整体社会发展角度讲,民族融合就是少数民族封建化的过程。

中国民族融合的几个高潮

1、三国至南北朝

2、五代十国

3、元朝

“野蛮的征服者总是被他们所征服民族的较高文明所征服。”

三、北方民族大融合;

魏晋南北朝时期,是中国境内民族大迁徙、大融合时代。

1、进程;

2、表现;

3、影响;

为隋唐大一统和经济文化的高度发展奠定了基础,在中国民族史上占有重要地位。

【重点优化】

1、北魏孝文帝改革的历史意义;

1)促进了北方经济的恢复和发展,缓和了民族矛盾和阶级矛盾,巩固了北魏政权,北方出现了魏晋以来空前的繁荣景象。

2)加速了少数民族的封建化;

3)促进了民族的交流与融合,为国家统一奠定了基础。

孝文帝是我国少数民族中杰出的政治家、改革家,是中华民族的千古功臣。

延伸:北魏孝文帝改革成功的原因?

1)孝文帝改革顺应生产力发展的趋势。

2)改革符合民族融合的趋势和各族人民的愿望。

3)改革符合统治者巩固政权的需要。

4)孝文帝的胆略和卓识,冲破阻力,毅然改革。

有人认为:“以往对孝文帝改革的描述和评价有不妥之处,孝文帝的汉化不值得肯定,抛弃了他们民族原来的特长,他的文化路线是一条加速北魏国家和拓跋民族衰亡的路线。”试评述这种史学观点。

你认为这一观点正确吗?为什么

评价孝文帝改革应以是否顺应历史发展趋势,促进历史前进,是否有利于整个中华民族进步为标准。而不能某一少数民族的“衰亡”论道。

这种观点是根本错误的

基于这样的认识,北魏孝文帝的改革,加强了北方民族大融合,拓跋族汇进了以汉族为主体的中华民族的整体中,这是历史的进步。

因此,孝文帝改革应该充分肯定,孝文帝也因此成为我国古代杰出的少数民族政治家、改革家。

思考:学习了北魏孝文帝改革一节,我们从中得到哪些启示?

1)改革必须符合历史发展的潮流、顺应民意。

2)任何改革都不是一帆风顺的,都具有曲折性。

3)先进必然战胜落后。

4)民族融合与孝文帝改革互为因果关系。

北魏孝文帝改革

课程标准

1.了解北魏孝文帝改革的背景。

2.归纳北魏孝文帝改革的主要内容。

3.探讨北魏孝文帝改革的历史作用。

点击高考

1、由于本专题是新课程增加内容,以往高考中几乎没有涉及,所以学习时务必高度重视。

2、选修部分高考明确规定只考主观题,因此主要在于创造一些情境性材料,以培养阅读、分析、理解历史知识的能力。

中国古代历史纪年(BC21世纪——1840年)

夏、商、西周:奴隶制王朝

春秋战国:奴隶社会瓦解和封建社会形成

秦汉:封建大一统时期

三国、两晋、南北朝:封建国家分裂和民族融合

隋唐:封建社会繁荣

五代十国、辽、宋、夏、金、元:

——民族融合进一步加强和封建经济的继续发展

明、清:统一多民族国家进一步发展和封建社会

日趋衰落

先秦

南方

北方

知识之窗

南北朝对立形势

魏晋南北朝时期的时代特征

魏晋南北朝时期是我国历史上长期分裂割据的时期,也是北方少数民族和汉族依次向南大迁徙、大同化、大融合时期。在此期间,北方的割据势力之间,民族之间,发生过频繁激烈的战争。江南相对稳定,得到较好的开发,社会经济的发展较快。

这是一个华丽的、生机丛起的时代

一、北魏孝文帝改革的背景

1、北魏的建立与统一:386年鲜卑族拓跋部建立北魏,定都平城。439年北魏统一北方黄河流域,结束了多年分裂混乱。

讨论1:北魏何以能在这么多的民族政权中脱颖而出,完成一统北方的伟业呢?

统一是历史发展的必然趋势。

北方长期战乱,人民渴望统一。

民族融合在十六国时期进一步加强。

北魏军事力量强,骑兵强悍。

北魏接受了汉文化,加快了发展。

讨论1:北魏何以能在这么多的民族政权中脱颖而出,完成一统北方的伟业呢?

一、北魏孝文帝改革的背景

1、北魏的建立与统一:386年鲜卑族拓跋部建立北魏,定都平城。439年北魏统一北方黄河流域,结束了多年分裂混乱。

2、各民族相互融合的历史趋势出现

3、鲜卑贵族早期统治激化了民族矛盾和阶级矛盾(民族歧视政策;政治黑暗)

思考2:你认为孝文帝改革前的北魏有哪些社会矛盾?

北魏政府与豪强地主的矛盾

人民与国家的矛盾

人民与豪强地主的矛盾

鲜卑贵族和汉族地主的矛盾

民族矛盾

社会矛盾日益激化

人民起义接连不断

思考2:你认为孝文帝改革前的北魏有哪些社会矛盾?

一、北魏孝文帝改革的背景

1、北魏的建立与统一:386年鲜卑族拓跋部建立北魏,定都平城。439年北魏统一北方黄河流域,结束了多年分裂混乱。

2、各民族相互融合的历史趋势出现

3、鲜卑贵族早期统治激化了民族矛盾和阶级矛盾(民族歧视政策;政治黑暗)

4、冯太后与孝文帝改变社会落后现状,学习先进汉文化的坚定态度

1、均田制

国家把控制的土地分配给农民,农民向政府交租,并承担一定

的徭役和兵役。

政府掌握大批无主荒地

2)前提:

1)主观目的:

3)内容:

保证政府的财政收入

4)性质: 封建国家土地所有制

5)影响: 没有触及封建土地私有制,但是在一定程度上遏制了土地兼并,提高了农民生产的积极性,有利于国家征收赋税和徭役,促进了社会经济的发展。

二、改革的内容

2、整顿吏治

2)内容:

3)影响:

吏治混乱、贪污现象严重,因而影响了北魏政府的财政收入,也激化了统治者和人民之间的矛盾。

俸禄制、任期考核制、严惩贪赃枉法

吏治得到改善,农民负担减轻,北方农业生产得到迅速发展。

1)原因:

3、迁都洛阳

1)原因:

保守势力强大,不利于改革

从平城方面看

政治

经济

军事

文化

从洛阳方面看

有利于争取汉族地主的合作

气候恶劣,交通不便,生产不能满足需要

地处黄河之南,农业生产发达

易受强敌“柔然”威胁,不利于控制中原

利于控制中原,并举兵南下征服较弱的“南齐”

落后的少数民族文化

先进的汉族文化,数个朝代之都

分析孝文帝迁都洛阳的原因。

A、使得洛阳再次成为北方的政治、经济中心

B、保证了改革的深入展开

C、有利于胡汉民族文化融合,促进中华文明的发展

3、迁都洛阳

1)原因:

2)意义:

4.移风易俗

1.特点:

孝文帝亲自主持,以学习汉族

先进文化为目的

2.内容

易胡服

讲汉话

改汉姓

通汉婚

改籍贯

行汉制

崇儒学

3.意义

促进鲜卑族和汉族的融合,巩固了北魏的统治

推动了鲜卑政权的封建化

为结束南北分裂奠定了基础。对中华民族的形成起了重要的作用

一、农业生产的发展;

1、改革前北方的经济状况;

1)经济状况;

2)原因;

“中原萧条,千里无烟”

近百年战乱的影响。

(三)北方经济的逐渐恢复

一、农业生产的发展;

2、改革后北方的经济状况;

1)经济状况;

2)原因;

北方农业生产逐渐恢复并迅速发展。

①均田制的推行,吏治的改善,负担的调整;

②重视农业水利工程的修建;

③犁和牛耕的广泛使用,新的耕作技术推广;

二、繁盛的洛阳;

1、洛阳的历史概况及城市变迁;

思考1:历史上的洛阳是怎么样的?试回顾他曾经作过哪几个王朝的都城?

思考2:为了洛阳的重新繁盛孝文帝做了哪些积极的贡献?结果?

二、繁盛的洛阳;

2、繁盛的表现;

1)城市规模;

2)城市经济;

市场众多;商品繁多;地位突出;

“宫厥壮丽,列树成行”

民族融合是指不同民族之间不同生产方式、风俗习惯、文化心理特征等方面的相互影响和渗透,是民族之间的自然融合。

民族融合既包括少数民族汉化的过程,又有汉族对少数民族优秀文化的吸收。这是中国历史上的进步现象。

由于中国古代历史上汉族的经济文化水平明显高于其他少数民族,因此历次民族融合均以汉族为核心发生。

三、北方民族大融合;

注意:民族融合

1)从经济角度讲,民族融合就是少数民族由游牧经济转向农耕经济的过程;

2)从文化风俗角度讲,民族融合就是少数民族汉化的过程;

3)从整体社会发展角度讲,民族融合就是少数民族封建化的过程。

中国民族融合的几个高潮

1、三国至南北朝

2、五代十国

3、元朝

“野蛮的征服者总是被他们所征服民族的较高文明所征服。”

三、北方民族大融合;

魏晋南北朝时期,是中国境内民族大迁徙、大融合时代。

1、进程;

2、表现;

3、影响;

为隋唐大一统和经济文化的高度发展奠定了基础,在中国民族史上占有重要地位。

【重点优化】

1、北魏孝文帝改革的历史意义;

1)促进了北方经济的恢复和发展,缓和了民族矛盾和阶级矛盾,巩固了北魏政权,北方出现了魏晋以来空前的繁荣景象。

2)加速了少数民族的封建化;

3)促进了民族的交流与融合,为国家统一奠定了基础。

孝文帝是我国少数民族中杰出的政治家、改革家,是中华民族的千古功臣。

延伸:北魏孝文帝改革成功的原因?

1)孝文帝改革顺应生产力发展的趋势。

2)改革符合民族融合的趋势和各族人民的愿望。

3)改革符合统治者巩固政权的需要。

4)孝文帝的胆略和卓识,冲破阻力,毅然改革。

有人认为:“以往对孝文帝改革的描述和评价有不妥之处,孝文帝的汉化不值得肯定,抛弃了他们民族原来的特长,他的文化路线是一条加速北魏国家和拓跋民族衰亡的路线。”试评述这种史学观点。

你认为这一观点正确吗?为什么

评价孝文帝改革应以是否顺应历史发展趋势,促进历史前进,是否有利于整个中华民族进步为标准。而不能某一少数民族的“衰亡”论道。

这种观点是根本错误的

基于这样的认识,北魏孝文帝的改革,加强了北方民族大融合,拓跋族汇进了以汉族为主体的中华民族的整体中,这是历史的进步。

因此,孝文帝改革应该充分肯定,孝文帝也因此成为我国古代杰出的少数民族政治家、改革家。

思考:学习了北魏孝文帝改革一节,我们从中得到哪些启示?

1)改革必须符合历史发展的潮流、顺应民意。

2)任何改革都不是一帆风顺的,都具有曲折性。

3)先进必然战胜落后。

4)民族融合与孝文帝改革互为因果关系。

同课章节目录

- 专题一 梭伦改革

- 一 雅典往何处去

- 二 奠定雅典民主基石的政治改革

- 专题二 商鞅变法

- 一 ‘治世不一道,便国不必法古’

- 二 秦国的崛起

- 专题三 北魏孝文帝改革

- 一 励精图治的孝文帝改革

- 二 北方经济的逐惭恢复

- 专题四 王安石变法

- 一 积贫积弱的北宋

- 二 王安石变法

- 专题五 欧洲的宗教改革

- 一 神圣的中心组织--天主教

- 二 欧洲各国的宗教改革

- 专题六 穆罕默德·阿里改革

- 一 亟待拯救的文明古国

- 二 中兴埃及的改革

- 专题七 1861年俄国农奴制改革

- 一 危机笼罩下的俄国

- 二 自上而下的改革

- 专题八 日本明治维新

- 一 走向崩溃的幕府政权

- 二 明治维新的举措

- 三 迅速崛起的日本

- 专题九 戊戌变法

- 一 酝酿中的变革

- 二 百日维新