黑龙江省牡丹江市海林市朝鲜族高中2020-2021学年高二下学期5月月考历史试题 Word版含部分解析答案

文档属性

| 名称 | 黑龙江省牡丹江市海林市朝鲜族高中2020-2021学年高二下学期5月月考历史试题 Word版含部分解析答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 183.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-08 05:45:48 | ||

图片预览

文档简介

黑龙江省牡丹江市海林市朝鲜族中学

2020-2021学年高二年级5月月考历史试题

(岳麓版高考内容)

班 姓名:

一、单选题(每小题2分 共48分)

1.“国”字在甲骨文中从“(或)”,含义为干戈之地,后引申为部落;在金文中写作“”“ ”,含义为王的领地或诸侯封地。“国”字含义的发展说明( )

A.西周确立中央集权体制 B.中华民族形成共同心理

C.文字书写逐渐规范统一 D.西周王权逐步得到加强

2.公元前720年,周平王见郑庄公久不来朝,打算分权给歌公,郑庄公因此质问周王,周王予以否定。于是,周王、郑国交换人质,证明互信。周以王子狐在郑国为人质,郑国公子忽在周王室为人质,史称“周郑交质”。这体现了当时( )

A.家国一体局面形成 B.周王室的权威受到挑战

C.宗法观念趋向瓦解 D.中央集权体制受到冲击

3.魏晋时期的政权大都加强对秦岭巴蜀地区栈道的修造和管理,巴山上的斜谷道不仅着眼于关中与汉中,更着眼于入蜀的通道,使“益州为之充韧”。栈道的修造( )

A.构建了通畅的交通网络 B.消除了地方的割据基础

C.是经济重心南移的产物 D.使中原与巴蜀联系加强

4.颜真卿的《祭傜文稿》虽“勾函狻藉"却因表达为国忠贞的悲愤情绪被奉为“天下第二行4书”:北宋蔡京和明代严嵩书法精妙却未有留名青史的书法作品,其原因在于( )

A.道德观念彤响艺术评价标准 B.颜真卿的艺术成就不可超越

C.民众好恶决定对艺术的评判 D.唐代书法符合官方意识形态

5.宋以前,士人避讳捉及自己贫贱的经历;宋人则刻意突出自己贫贱的经历。据此可知,宋代( )

A.理学地位得到认可 B.科举制度日益完誊

C.商品经济迅速发展 D.社会流动逐渐减弱

6.舆服制度是迅过服饰识别身份的制度。在《金忠》中,金国舆服的分类及适用场合都参鉴了《新唐书》《米会要》等记载的舆服体制。这反映了( )

A.服饰的等级化色彩加强 B.民族交融的历史趋势

C.金宋政治联系得到强化 D.服饰文化的相互借鉴

7.明朝前期,银、钱、钞三币兼用:中期以后,白银成为普遍流通的货币。这一变化反映了( )

A.商品经济逐渐发展 B.君主专制空前强化

C.市民阶层力量壮大 D.赋役体制发生变化

8.明后期,传教士利玛窦与徐光启共同翻译古希腊数学家欧几里得的《几何原本》,其创立的点、线、直线、曲线、平行线、角、直角、锐角等名词一直沿用至今。这表明( )

A.中国传统科技注入了新的生机 B.基督教主动融入中国社会

C.西学东渐开启中国近代化历程 D.近代科学技术在中国产生

9.魏源在《海国图志》中主张掌握制造技术的工匠可以获得科甲出身,被批判为“过于失体”。这主要是因为( )

A.自强求富主张受到社会批判 B.天朝上国观念受到外国冲击

C.重农抑商观念占据主导地位 D.传统手工业者社会地位提高

10.从1872年到1875年,清政府先后派出的四批留美学生回固后备受批评;20世纪初,社会则希望留学生“拯救此将亡未亡之中国”。这一变化表明( )

A.民族危机与社会危机逐渐加深 B.留学生成为推动社会变革的主体

C.清政府若力培养近代知识分子 D.民主共和思想冲击社会传统观念

11.近代宁波的纱厂大都长期雇用外国技师,到1911年则“专用华人,自为经营”,而宁波港进口的棉纱骤臧,出口的华厂棉纱增加近10倍。这说明当时民族工业( )

A.迎来了短暂舂天 B.获得技术独立 C.依赖于国际市场 D.竞争能力加强

12.1939年,毛泽东在《论持久战》的英译本序言中指出:“抗战在武汉、广州失守后正向着一个新的阶段一有利于中国不利于8本的新的阶段发展,这个阶段就是敌我相持阶段。”这一论断( )

A.扭转了正面战场的颓势 B.正确分析了中国社会的矛盾

C.阻止了日本的进攻势头 D.鼓舞了全国人民的抗战信心

13.下表中的电影作品反映出( )

1935年上海联华公司出品的三部儿童电影

电影名称

主要内容

《小天使》

在恶劣的社会环境下,造就一个理想的健全的儿童

《迷途的羔羊》

在残酷的现实环境中,流浪儿童的挣扎与奋斗

《幼年中国》

在整个民族求生存的背景下,儿童如何训练使用自己的力量来为新中国造就一线曙光

A.大众传媒注重塑造儿童的价值观 B.政府致力于改善儿童的生存环境

C.上海成为中国电影的制作中心 D.电影创作表达作者的艺术想象

14.1928年,苏联通过了培养大量技术专家的决议,要求在生产中要采用本国和外国的科学和技术的最高成就;1928—1929学年度苏联高等技术学校(工学院)的数量从32所增至1929—1930学年度的96所。这是苏联当时( )

A.外交政策转变的需要 B.计划经济体制的需要

C.文化教育改革的需要 D.国家发展战略的需要

15.1950年3月,党中央和政务院决定统一全国财政收入,使国家收入的主要部分集中到中央,用于国家的主要开支。这一决定( )

A.标志着社会主义工业化起步 B.加速了社会主义改造的进程

C.推动了计划经济体制的建立 D.实现了中国经济的独立自主

16.柏拉图认为,古希腊理想社会中的法律要由具有最高知识水平的公民制定,而这些公民当然应该是哲学家。该观点( )

A.旨在提高哲学家的政治地位 B.体现了古希腊小国寡民的特征

C.有利于公民更好地参政议政 D.针对雅典民主政治弊端而提出

17.1985年,国家科委提出取消科技经费无偿下拨的方式,改为成立风险投资公司,将科委的资金和科技企业挂钩,最后进行效益分成。这一改革( )

A.揭开了城乡经济体制改革的序幕 B.反映了新时期科研体制的成熟

C.体现了对科技的财政投持续加大 D.调动了科研机构和人员积极性

18.法律规定保护除奴隶以外的自由民的权利,自由民在“法律面前人人平等”,依法享有国家全面保护的公权和私权。此法律最有可能出自于古代罗马的( )

A.十二铜表法 B.公民法 C.万民法 D.民法大全

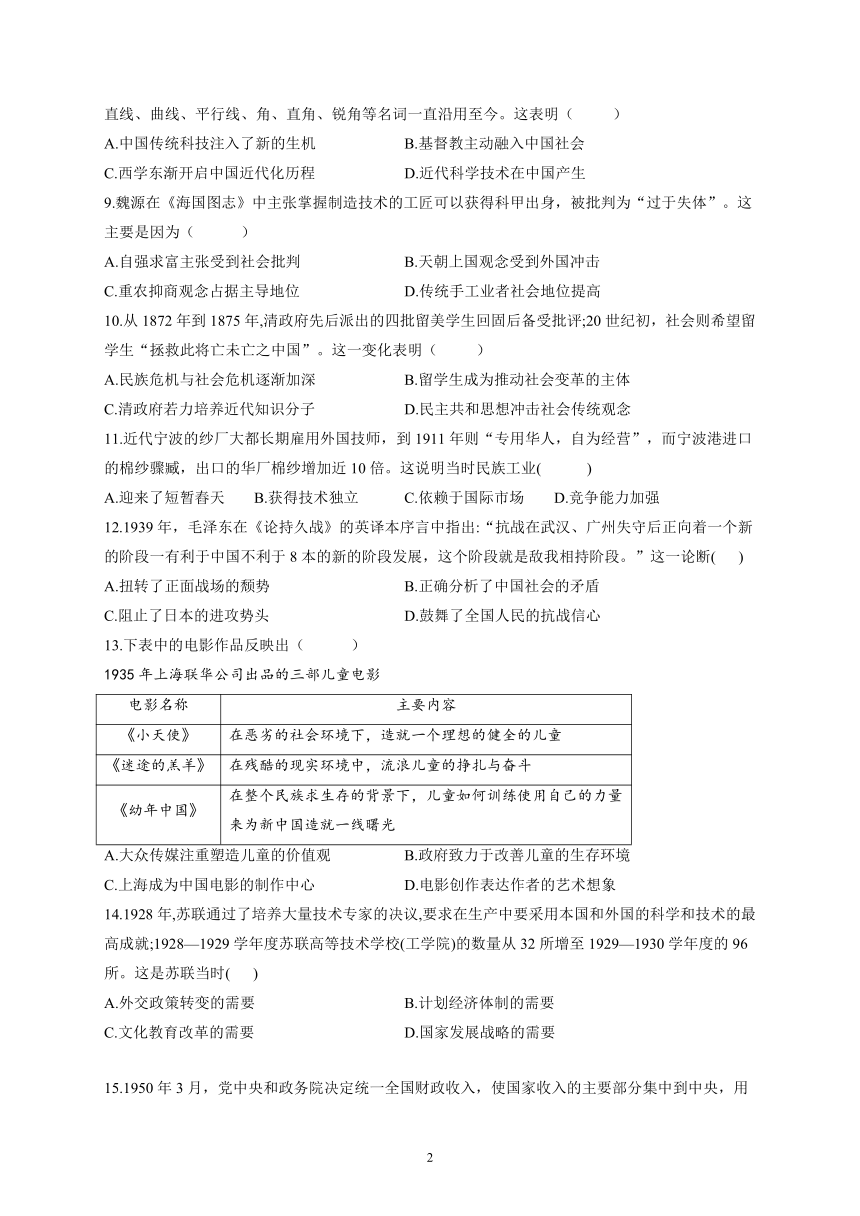

19.对图3中历史信息的理解正确的是( )

A.《权利法案》确立了议会权力至上的原则B.1787年宪法确立了美国邦联制政体

C.《德意志帝国宪法》确立了民主共和政体D.1875年宪法使法国共和政体稳固

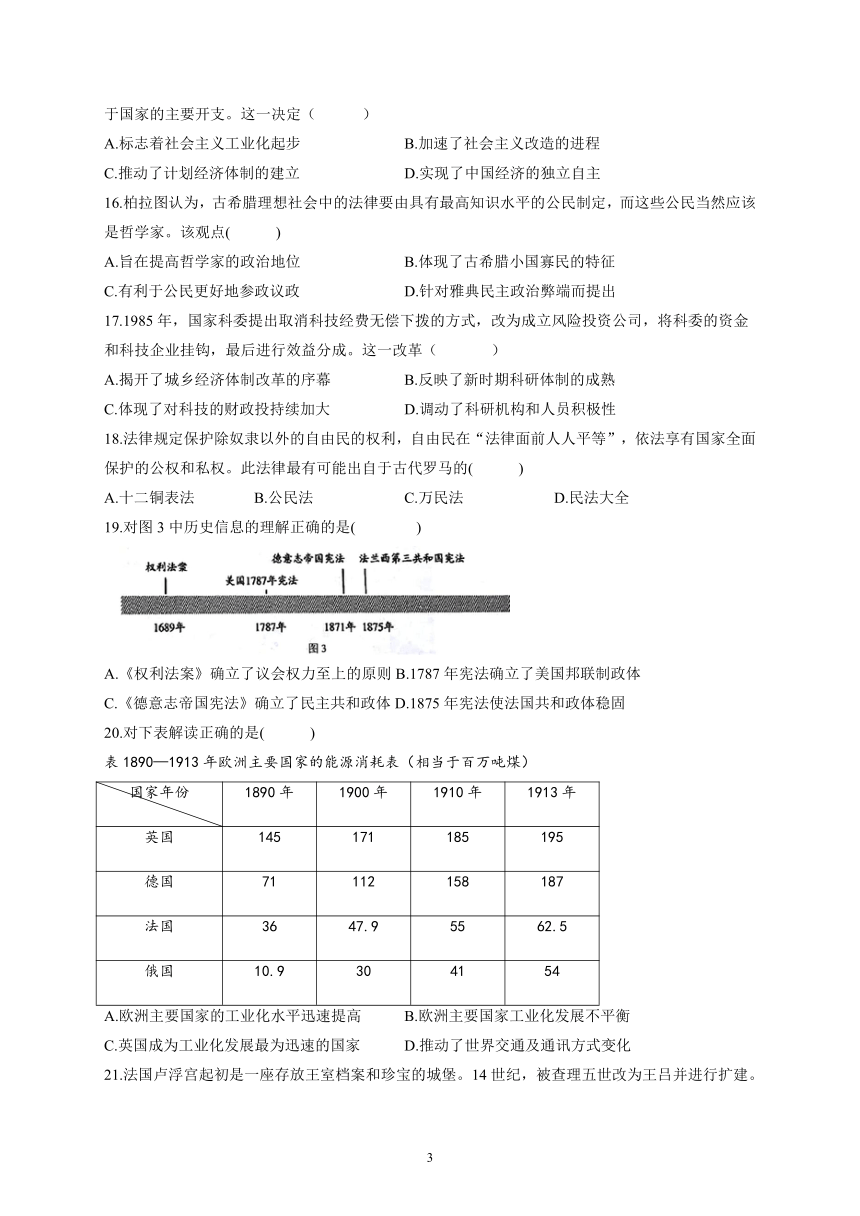

20.对下表解读正确的是( )

表1890—1913年欧洲主要国家的能源消耗表(相当于百万吨煤)

国家年份

1890年

1900年

1910年

1913年

英国

145

171

185

195

德国

71

112

158

187

法国

36

47.9

55

62.5

俄国

10.9

30

41

54

A.欧洲主要国家的工业化水平迅速提高 B.欧洲主要国家工业化发展不平衡

C.英国成为工业化发展最为迅速的国家 D.推动了世界交通及通讯方式变化

21.法国卢浮宫起初是一座存放王室档案和珍宝的城堡。14世纪,被查理五世改为王吕并进行扩建。1792年,卢浮宫成为公共博物馆并于第二年正式向公众开放。18世汇卢浮宫的功能发生变化是因为( )

A.加强王权的政治需求 B.复辟因素的彻底根除

C.启蒙运动的逐渐深入 D.宫廷文化的日益普及

22.1921年,苏俄谷物播种面积为7980万俄亩,谷物总产量为3620万吨:1922年,谷物播种面积为6620万俄亩,谷物总产量为5630万盹。这一变化( )

A.抑制了农民生产的积极性 B.反映了土地所有制的变革

C.扩大了粮食税的征收范围 D.推动了工农联盟政权巩固

23.1945年9月的美国民意调查显示,54%的美国人相信美国和苏联在战后能够合作两个月后,这一数字下降到了44%,到了1946年2月,这一数字下降到35%。出现这种状况的主要原因是( )

A.二战胜利后美苏同盟关系破裂 B.意识形态和社会制度的差异

C.美国拥有强大的军事经济实力 D.苏联率先对美国实施了冷战

24.对如表解读最准确的是( )

欧盟外交大事记(部分)

1994年

与俄罗斯签订伙伴关系与合作协定

1996年

与亚洲10国首脑在曼谷举行首次亚洲会议(美国未参与)

2000年

与非洲、加勒比海和太平洋地区的发展中国家签订第五个《洛美协定》,进一步扩大对着些国家的经济帮助

A.欧盟全面抗衡美国的政治控制 B.欧盟加快经济政治一体化进程

C.欧盟致力于发展多边外交关系 D.体现出南北经济发展的不平衡

二、非选择题(25题25分;26题12分;27题28题各15分共52分)

25.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一 新中国初期,旧社会遗留下来的公职人员,实行“包下来”政策。同时面对严重的失业问题,政府明确失业救济和安置失业人员办法,稳定就业,促进了国民经济恢复。1953年开始,新中国将劳动用工制度的管理纳入经济社会建设计划,到1955年最终形成了统包分配,能进不出的劳动管理制度,实现了“全民就业”。大跃进后,由于大量农村劳动力涌入城市,给城市就业带来沉重压力。于是1961年政府实行“精简职工、鼓励返乡”和“支工”“支农”的政策,但效果不明显,1968年,中央开展知识青年上山下乡运动,形成了“亦工亦农”的独特就业模式。进入新时期,我国就业政策呈现多元化,市场化的鲜明特征。

——摘编自谢秀军、陈跃《新中国70年就业政策的变迁》等

材料二 二战后,伴随劳动生产率的提高和技术的推陈出新,美国的失业问题变得更为复杂。在此情况下,美国政府把充分就业作为经济政策的核心,通过财政政策和货币政策来刺激投资,发挥乘数效应来扩大经济活动规模和促进经济总量的增长。1962年,颁布《加速工程法》,通过资助经济衰退地区建设公共设施,缓解严重的地区失业问题。进入七十年代,美国遭遇新的经济萧条期,企业面临国际竞争者的挑战,制造业萎缩,经济处于转型时期。里根政府在反思福利扩张产生福利陷阱的同时,在1982年,通过《职业培训法》,加大对劳动者培训,一定程度缓解了就业问题。

——摘编自李晶《美国就业促进政策的变迁及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明新中国成立以来就业政策的阶段性特征及主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括美国解决就业问题的主要措施并简要评价。

26.阅读材料,完成下列要求。(12分)

中国国际责任观的历史演变

国家身份

国际责任内容

国际责任表现

天朝上国

天下责任;朝贡责任。

天下观;朝贡体系。

半殖民地半封建国家

维持朝贡体系责任;国家救亡图存。

维持朝鲜等国主权,避免欧、日国家侵略;抗日战争。

新生社会主义国家

维护社会主义阵营团结;反对帝国主义,支持亚非拉民族解放斗争。

援越抗法;对周边及民族主义国家的对外援助。

革命社会主义国家

反对帝国主义;反对修正主义;支持亚非拉民族解放斗争。

援越抗美;对民族独立国家及革命社会主义国家的援助。

最大发展中国家(20世纪80年代)

韬光养晦;国内经济建设;反对霸权主义强权政治;建立国际政治经济新秩序。

国内经济高速增长,社会稳定,成为国际和平稳定的重要因素。

负责任的发展中大国(20世纪90年代)

国际格局多极化;国际关系民主化;世界文明多样性;维护世界和平与促进共同发展、全球治理。

积极参与和应对东南亚金融危机、全球金融危机、全球气候变化等。

——摘自吴兵《从“天下责任”到“负责任大国”》

从上述材料中任选一个或多个阶段提出一个论题,结合所学知识,加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)

27.【历史——选修1:历史上重大改革回眸】

材料 新中国教育体制的形成,是建国初期一系列制度创新中的一项重要内容。1949年12月,教育部在北京召开第一次全国教育工作会议,提出中华人民共和国的教育是新民主主义的教育,它的主要任务是提高人民文化水平,培养国家建设人才,肃清封建的、买办的、法西斯的思想,发展为人民服务的思想。在中国共产党和新政府的领导下,在苏联的具体帮助下,我们完成了对旧教育的接受、整顿、改造,收回了教育主权,制订了学校规程;进行课程及教材改革;改革了学制,充实了教学内容,逐步实现了初等教育的普及;进行了大规模的院系调整,改变过去的“通才”教育目标,“以培养工业建设干部和师资为重点,发展专门学院和专科学校,整顿和加强综合大学”,确立了“专才”教育思想。在新中国教育体制形成过程中,苏联教育体制产生了重大影响。

——摘编自郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料并结合所学如识,说明新中国成立初期我国教育体制改革的背景。

(2)根据材料并结合所学如识,简析新中国成立初期我国教育体制改革的意义。

28.【历史——选修4:中外历史人物评说】(15分)

材料 沈钧儒(1875—1963),中国民盟成员。早年留日学习法律,1907年回国后积极号召开国会定宪法,以从制度上保障人民的权利。1922年,沈钧儒在《好政府与法》中提出“凡事有一定手续,有一定制裁,必为法,而非人”。抗战时期,他又大力倡导冤狱赔偿运动。新中国成立后,沈钧儒担任第一任最高人民法院院长,挑选了一批政治坚定、法律修养高深和经验丰富的审判人员,推动新中国的审判工作有序开展。他还参与起草了第一部宪法,宪法草案公布时,他强调要“加强人民民主法制和加强人民群众爱国守法的教育,使宪法和法律能够贯彻执行”。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》等

(1)根据材料,概括沈钧儒法治思想的主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,说明沈钧儒对新中国法治建设的贡献。

黑龙江省牡丹江市海林市朝鲜族中学

2020-2021学年高二年级5月月考历史试题

(岳麓版高考内容)

班 姓名:

一、单选题(每小题2分 共48分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

非选择题(25题25分;26题12分;27题28题各15分共52分)

25题

(1)

(2)

26题(12分)

选修部分(15分) (第27题) ( 第28题 )

(1)

(2)

参考答案

1.答案:D

2.答案:B

解析:根据所学知识可知,周王室与诸侯国互换人质说明王室衰微,故选择B项。材料与家国一体的形成没有直接关系,故排除A项;材料无法体现宗法观念的瓦解,故排除C项;根据时间可知当时刚刚进入东周,中央集权体制尚未形成,故排除D项。

3.答案:D 4.答案:A 5.答案:B 6.答案:B 7.答案:A 8.答案:A

9.答案:C

10.答案:A

解析:从留学被批评到把希望寄托于留学生身上,可以看出当时中国的民族危机与社会危机逐渐加深,国人在不断探索救国之路,故A正确;留学生不是主体,排除B;C项不是其目的,排除C;D与主旨无关,排除。

11.答案:D

12.答案:D

解析:本题考查斯大林模式。苏联1925年确立社会主义工业化方针,优先发展重工业,1928年开始第一个五年计划。材料说明苏联在1928—1930年大力发展科技和工科院校,为社会主义工业化发展培养工科人才,适应了当时苏联国家发展战略的需要,故D项正确。

13.答案:A

14.答案:D

解析:A.扭转了正面战场的颓势的说法不符合史实,故A错误; B.这是毛泽东关于抗战形势的论断,没有涉及中国社会的矛盾,故B错误;??????? C.阻止了日本的进攻势头的说法与史实不符,故C错误; D.根据“抗战在武汉、广州失守后正向着一个新的阶段——有利于中国不利于日本的新的阶段发展”可知,这一论断说明抗战发展朝着有利于中国发展,这有利于增强全国人民的抗战信心,故D正确。

15.答案:C 16.答案:D 17.答案:D 18.答案:C 19.答案:A

20.答案:B 21.答案:C 22.答案:D 23.答案:B 24.答案:C

25.答案:(1)特征:新中国初期实行稳定就业政策;50年代开始实行统包分配;六、七十年代实行“亦工亦农”的就业模式;改革开放后呈现多元化,市场化特征。

原因:新中国初期国民经济恢复的需要;计划经济体制的逐步确立;国民经济调整;改革开放,社会主义市场经济体制的发展。

(2)措施:重视发展经济解决就业;建立和调整社会保障体系;重视对劳动人员的技术培训;注重政府对经济的干预。

评价:一定程度解决了就业问题;推动了国家垄断资本主义发展;但产业结构转移带来的问题并未解决。

26.答案:

论题:时代发展影响中国国际责任观的内涵。

论述:秦汉以来,中国完成大一统,政治稳定,小农经济发展领先世界,儒学成为主流思想,向外传播,形成了东亚文化圈,大国气象使国人形成以中国为天下中心的天朝上国观念,并发展了与周边国家的朝贡关系。但近代以来,中国遭受外来侵略,民族危机严重,国家重心转向救亡图存,发动一系列改革、革命挽救民族危机,同时在朝贡关系的惯性下,中国依然尽力维持周边国家的安全,发挥大国领袖作用。随着新中国成立,美国等资本主义国家对中国实行敌对政策,中国在独立自主的外交政策下实施“一边倒”,与一系列社会主义国家建交,并实施抗美援朝、援越抗法,反对霸权主义,支持民族解放斗争,推动世界和平发展。随着进入改革开放时期,我国一方面努力营造国内建设所需的和平环境;另一方面继续推动世界和平与发展,反对霸权主义和强权政治,争取建立公正合理的国际政治经济新秩序,积极参加全球治理,做一个负责任的发展中大国。

综上所述,由于自身国力、外来侵略、意识形态等因素的影响,中国出于不同国家使命,采取了不同的外交战略,形成了符合国情的国际责任观。

27.答案:

(1)新中国成立,旧的教育体制不适应时代发展需要;人民文化教育水平低;苏联对中国的帮助和支持;适应社会主义工业化建设的需要。

(2)促进我国从半殖民地半封建教育向新民主主义教育转变;开始逐步形成适合中国 特点的新的教育体制;推动了中国各级各类教育的发展;为新中国的经济建设和社会发展奠定了良好的教育基础;为社会主义工业化准备了人才。

29.答案:

(1)保障人民的权利;主张法治,反对人治;加强人民民主法制和守法教育。

(2)领导新中国最高司法机关,推动新中国司法工作有序开展;参与起草新中国的第一部宪法,为新中国社会主义法治体系的建立奠定了基础;重视法律意识的教育,推动法律的贯彻执行;其众多的法治思想,为后世法治建设提供了宝贵的资源。

2020-2021学年高二年级5月月考历史试题

(岳麓版高考内容)

班 姓名:

一、单选题(每小题2分 共48分)

1.“国”字在甲骨文中从“(或)”,含义为干戈之地,后引申为部落;在金文中写作“”“ ”,含义为王的领地或诸侯封地。“国”字含义的发展说明( )

A.西周确立中央集权体制 B.中华民族形成共同心理

C.文字书写逐渐规范统一 D.西周王权逐步得到加强

2.公元前720年,周平王见郑庄公久不来朝,打算分权给歌公,郑庄公因此质问周王,周王予以否定。于是,周王、郑国交换人质,证明互信。周以王子狐在郑国为人质,郑国公子忽在周王室为人质,史称“周郑交质”。这体现了当时( )

A.家国一体局面形成 B.周王室的权威受到挑战

C.宗法观念趋向瓦解 D.中央集权体制受到冲击

3.魏晋时期的政权大都加强对秦岭巴蜀地区栈道的修造和管理,巴山上的斜谷道不仅着眼于关中与汉中,更着眼于入蜀的通道,使“益州为之充韧”。栈道的修造( )

A.构建了通畅的交通网络 B.消除了地方的割据基础

C.是经济重心南移的产物 D.使中原与巴蜀联系加强

4.颜真卿的《祭傜文稿》虽“勾函狻藉"却因表达为国忠贞的悲愤情绪被奉为“天下第二行4书”:北宋蔡京和明代严嵩书法精妙却未有留名青史的书法作品,其原因在于( )

A.道德观念彤响艺术评价标准 B.颜真卿的艺术成就不可超越

C.民众好恶决定对艺术的评判 D.唐代书法符合官方意识形态

5.宋以前,士人避讳捉及自己贫贱的经历;宋人则刻意突出自己贫贱的经历。据此可知,宋代( )

A.理学地位得到认可 B.科举制度日益完誊

C.商品经济迅速发展 D.社会流动逐渐减弱

6.舆服制度是迅过服饰识别身份的制度。在《金忠》中,金国舆服的分类及适用场合都参鉴了《新唐书》《米会要》等记载的舆服体制。这反映了( )

A.服饰的等级化色彩加强 B.民族交融的历史趋势

C.金宋政治联系得到强化 D.服饰文化的相互借鉴

7.明朝前期,银、钱、钞三币兼用:中期以后,白银成为普遍流通的货币。这一变化反映了( )

A.商品经济逐渐发展 B.君主专制空前强化

C.市民阶层力量壮大 D.赋役体制发生变化

8.明后期,传教士利玛窦与徐光启共同翻译古希腊数学家欧几里得的《几何原本》,其创立的点、线、直线、曲线、平行线、角、直角、锐角等名词一直沿用至今。这表明( )

A.中国传统科技注入了新的生机 B.基督教主动融入中国社会

C.西学东渐开启中国近代化历程 D.近代科学技术在中国产生

9.魏源在《海国图志》中主张掌握制造技术的工匠可以获得科甲出身,被批判为“过于失体”。这主要是因为( )

A.自强求富主张受到社会批判 B.天朝上国观念受到外国冲击

C.重农抑商观念占据主导地位 D.传统手工业者社会地位提高

10.从1872年到1875年,清政府先后派出的四批留美学生回固后备受批评;20世纪初,社会则希望留学生“拯救此将亡未亡之中国”。这一变化表明( )

A.民族危机与社会危机逐渐加深 B.留学生成为推动社会变革的主体

C.清政府若力培养近代知识分子 D.民主共和思想冲击社会传统观念

11.近代宁波的纱厂大都长期雇用外国技师,到1911年则“专用华人,自为经营”,而宁波港进口的棉纱骤臧,出口的华厂棉纱增加近10倍。这说明当时民族工业( )

A.迎来了短暂舂天 B.获得技术独立 C.依赖于国际市场 D.竞争能力加强

12.1939年,毛泽东在《论持久战》的英译本序言中指出:“抗战在武汉、广州失守后正向着一个新的阶段一有利于中国不利于8本的新的阶段发展,这个阶段就是敌我相持阶段。”这一论断( )

A.扭转了正面战场的颓势 B.正确分析了中国社会的矛盾

C.阻止了日本的进攻势头 D.鼓舞了全国人民的抗战信心

13.下表中的电影作品反映出( )

1935年上海联华公司出品的三部儿童电影

电影名称

主要内容

《小天使》

在恶劣的社会环境下,造就一个理想的健全的儿童

《迷途的羔羊》

在残酷的现实环境中,流浪儿童的挣扎与奋斗

《幼年中国》

在整个民族求生存的背景下,儿童如何训练使用自己的力量来为新中国造就一线曙光

A.大众传媒注重塑造儿童的价值观 B.政府致力于改善儿童的生存环境

C.上海成为中国电影的制作中心 D.电影创作表达作者的艺术想象

14.1928年,苏联通过了培养大量技术专家的决议,要求在生产中要采用本国和外国的科学和技术的最高成就;1928—1929学年度苏联高等技术学校(工学院)的数量从32所增至1929—1930学年度的96所。这是苏联当时( )

A.外交政策转变的需要 B.计划经济体制的需要

C.文化教育改革的需要 D.国家发展战略的需要

15.1950年3月,党中央和政务院决定统一全国财政收入,使国家收入的主要部分集中到中央,用于国家的主要开支。这一决定( )

A.标志着社会主义工业化起步 B.加速了社会主义改造的进程

C.推动了计划经济体制的建立 D.实现了中国经济的独立自主

16.柏拉图认为,古希腊理想社会中的法律要由具有最高知识水平的公民制定,而这些公民当然应该是哲学家。该观点( )

A.旨在提高哲学家的政治地位 B.体现了古希腊小国寡民的特征

C.有利于公民更好地参政议政 D.针对雅典民主政治弊端而提出

17.1985年,国家科委提出取消科技经费无偿下拨的方式,改为成立风险投资公司,将科委的资金和科技企业挂钩,最后进行效益分成。这一改革( )

A.揭开了城乡经济体制改革的序幕 B.反映了新时期科研体制的成熟

C.体现了对科技的财政投持续加大 D.调动了科研机构和人员积极性

18.法律规定保护除奴隶以外的自由民的权利,自由民在“法律面前人人平等”,依法享有国家全面保护的公权和私权。此法律最有可能出自于古代罗马的( )

A.十二铜表法 B.公民法 C.万民法 D.民法大全

19.对图3中历史信息的理解正确的是( )

A.《权利法案》确立了议会权力至上的原则B.1787年宪法确立了美国邦联制政体

C.《德意志帝国宪法》确立了民主共和政体D.1875年宪法使法国共和政体稳固

20.对下表解读正确的是( )

表1890—1913年欧洲主要国家的能源消耗表(相当于百万吨煤)

国家年份

1890年

1900年

1910年

1913年

英国

145

171

185

195

德国

71

112

158

187

法国

36

47.9

55

62.5

俄国

10.9

30

41

54

A.欧洲主要国家的工业化水平迅速提高 B.欧洲主要国家工业化发展不平衡

C.英国成为工业化发展最为迅速的国家 D.推动了世界交通及通讯方式变化

21.法国卢浮宫起初是一座存放王室档案和珍宝的城堡。14世纪,被查理五世改为王吕并进行扩建。1792年,卢浮宫成为公共博物馆并于第二年正式向公众开放。18世汇卢浮宫的功能发生变化是因为( )

A.加强王权的政治需求 B.复辟因素的彻底根除

C.启蒙运动的逐渐深入 D.宫廷文化的日益普及

22.1921年,苏俄谷物播种面积为7980万俄亩,谷物总产量为3620万吨:1922年,谷物播种面积为6620万俄亩,谷物总产量为5630万盹。这一变化( )

A.抑制了农民生产的积极性 B.反映了土地所有制的变革

C.扩大了粮食税的征收范围 D.推动了工农联盟政权巩固

23.1945年9月的美国民意调查显示,54%的美国人相信美国和苏联在战后能够合作两个月后,这一数字下降到了44%,到了1946年2月,这一数字下降到35%。出现这种状况的主要原因是( )

A.二战胜利后美苏同盟关系破裂 B.意识形态和社会制度的差异

C.美国拥有强大的军事经济实力 D.苏联率先对美国实施了冷战

24.对如表解读最准确的是( )

欧盟外交大事记(部分)

1994年

与俄罗斯签订伙伴关系与合作协定

1996年

与亚洲10国首脑在曼谷举行首次亚洲会议(美国未参与)

2000年

与非洲、加勒比海和太平洋地区的发展中国家签订第五个《洛美协定》,进一步扩大对着些国家的经济帮助

A.欧盟全面抗衡美国的政治控制 B.欧盟加快经济政治一体化进程

C.欧盟致力于发展多边外交关系 D.体现出南北经济发展的不平衡

二、非选择题(25题25分;26题12分;27题28题各15分共52分)

25.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一 新中国初期,旧社会遗留下来的公职人员,实行“包下来”政策。同时面对严重的失业问题,政府明确失业救济和安置失业人员办法,稳定就业,促进了国民经济恢复。1953年开始,新中国将劳动用工制度的管理纳入经济社会建设计划,到1955年最终形成了统包分配,能进不出的劳动管理制度,实现了“全民就业”。大跃进后,由于大量农村劳动力涌入城市,给城市就业带来沉重压力。于是1961年政府实行“精简职工、鼓励返乡”和“支工”“支农”的政策,但效果不明显,1968年,中央开展知识青年上山下乡运动,形成了“亦工亦农”的独特就业模式。进入新时期,我国就业政策呈现多元化,市场化的鲜明特征。

——摘编自谢秀军、陈跃《新中国70年就业政策的变迁》等

材料二 二战后,伴随劳动生产率的提高和技术的推陈出新,美国的失业问题变得更为复杂。在此情况下,美国政府把充分就业作为经济政策的核心,通过财政政策和货币政策来刺激投资,发挥乘数效应来扩大经济活动规模和促进经济总量的增长。1962年,颁布《加速工程法》,通过资助经济衰退地区建设公共设施,缓解严重的地区失业问题。进入七十年代,美国遭遇新的经济萧条期,企业面临国际竞争者的挑战,制造业萎缩,经济处于转型时期。里根政府在反思福利扩张产生福利陷阱的同时,在1982年,通过《职业培训法》,加大对劳动者培训,一定程度缓解了就业问题。

——摘编自李晶《美国就业促进政策的变迁及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明新中国成立以来就业政策的阶段性特征及主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括美国解决就业问题的主要措施并简要评价。

26.阅读材料,完成下列要求。(12分)

中国国际责任观的历史演变

国家身份

国际责任内容

国际责任表现

天朝上国

天下责任;朝贡责任。

天下观;朝贡体系。

半殖民地半封建国家

维持朝贡体系责任;国家救亡图存。

维持朝鲜等国主权,避免欧、日国家侵略;抗日战争。

新生社会主义国家

维护社会主义阵营团结;反对帝国主义,支持亚非拉民族解放斗争。

援越抗法;对周边及民族主义国家的对外援助。

革命社会主义国家

反对帝国主义;反对修正主义;支持亚非拉民族解放斗争。

援越抗美;对民族独立国家及革命社会主义国家的援助。

最大发展中国家(20世纪80年代)

韬光养晦;国内经济建设;反对霸权主义强权政治;建立国际政治经济新秩序。

国内经济高速增长,社会稳定,成为国际和平稳定的重要因素。

负责任的发展中大国(20世纪90年代)

国际格局多极化;国际关系民主化;世界文明多样性;维护世界和平与促进共同发展、全球治理。

积极参与和应对东南亚金融危机、全球金融危机、全球气候变化等。

——摘自吴兵《从“天下责任”到“负责任大国”》

从上述材料中任选一个或多个阶段提出一个论题,结合所学知识,加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)

27.【历史——选修1:历史上重大改革回眸】

材料 新中国教育体制的形成,是建国初期一系列制度创新中的一项重要内容。1949年12月,教育部在北京召开第一次全国教育工作会议,提出中华人民共和国的教育是新民主主义的教育,它的主要任务是提高人民文化水平,培养国家建设人才,肃清封建的、买办的、法西斯的思想,发展为人民服务的思想。在中国共产党和新政府的领导下,在苏联的具体帮助下,我们完成了对旧教育的接受、整顿、改造,收回了教育主权,制订了学校规程;进行课程及教材改革;改革了学制,充实了教学内容,逐步实现了初等教育的普及;进行了大规模的院系调整,改变过去的“通才”教育目标,“以培养工业建设干部和师资为重点,发展专门学院和专科学校,整顿和加强综合大学”,确立了“专才”教育思想。在新中国教育体制形成过程中,苏联教育体制产生了重大影响。

——摘编自郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料并结合所学如识,说明新中国成立初期我国教育体制改革的背景。

(2)根据材料并结合所学如识,简析新中国成立初期我国教育体制改革的意义。

28.【历史——选修4:中外历史人物评说】(15分)

材料 沈钧儒(1875—1963),中国民盟成员。早年留日学习法律,1907年回国后积极号召开国会定宪法,以从制度上保障人民的权利。1922年,沈钧儒在《好政府与法》中提出“凡事有一定手续,有一定制裁,必为法,而非人”。抗战时期,他又大力倡导冤狱赔偿运动。新中国成立后,沈钧儒担任第一任最高人民法院院长,挑选了一批政治坚定、法律修养高深和经验丰富的审判人员,推动新中国的审判工作有序开展。他还参与起草了第一部宪法,宪法草案公布时,他强调要“加强人民民主法制和加强人民群众爱国守法的教育,使宪法和法律能够贯彻执行”。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》等

(1)根据材料,概括沈钧儒法治思想的主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,说明沈钧儒对新中国法治建设的贡献。

黑龙江省牡丹江市海林市朝鲜族中学

2020-2021学年高二年级5月月考历史试题

(岳麓版高考内容)

班 姓名:

一、单选题(每小题2分 共48分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

非选择题(25题25分;26题12分;27题28题各15分共52分)

25题

(1)

(2)

26题(12分)

选修部分(15分) (第27题) ( 第28题 )

(1)

(2)

参考答案

1.答案:D

2.答案:B

解析:根据所学知识可知,周王室与诸侯国互换人质说明王室衰微,故选择B项。材料与家国一体的形成没有直接关系,故排除A项;材料无法体现宗法观念的瓦解,故排除C项;根据时间可知当时刚刚进入东周,中央集权体制尚未形成,故排除D项。

3.答案:D 4.答案:A 5.答案:B 6.答案:B 7.答案:A 8.答案:A

9.答案:C

10.答案:A

解析:从留学被批评到把希望寄托于留学生身上,可以看出当时中国的民族危机与社会危机逐渐加深,国人在不断探索救国之路,故A正确;留学生不是主体,排除B;C项不是其目的,排除C;D与主旨无关,排除。

11.答案:D

12.答案:D

解析:本题考查斯大林模式。苏联1925年确立社会主义工业化方针,优先发展重工业,1928年开始第一个五年计划。材料说明苏联在1928—1930年大力发展科技和工科院校,为社会主义工业化发展培养工科人才,适应了当时苏联国家发展战略的需要,故D项正确。

13.答案:A

14.答案:D

解析:A.扭转了正面战场的颓势的说法不符合史实,故A错误; B.这是毛泽东关于抗战形势的论断,没有涉及中国社会的矛盾,故B错误;??????? C.阻止了日本的进攻势头的说法与史实不符,故C错误; D.根据“抗战在武汉、广州失守后正向着一个新的阶段——有利于中国不利于日本的新的阶段发展”可知,这一论断说明抗战发展朝着有利于中国发展,这有利于增强全国人民的抗战信心,故D正确。

15.答案:C 16.答案:D 17.答案:D 18.答案:C 19.答案:A

20.答案:B 21.答案:C 22.答案:D 23.答案:B 24.答案:C

25.答案:(1)特征:新中国初期实行稳定就业政策;50年代开始实行统包分配;六、七十年代实行“亦工亦农”的就业模式;改革开放后呈现多元化,市场化特征。

原因:新中国初期国民经济恢复的需要;计划经济体制的逐步确立;国民经济调整;改革开放,社会主义市场经济体制的发展。

(2)措施:重视发展经济解决就业;建立和调整社会保障体系;重视对劳动人员的技术培训;注重政府对经济的干预。

评价:一定程度解决了就业问题;推动了国家垄断资本主义发展;但产业结构转移带来的问题并未解决。

26.答案:

论题:时代发展影响中国国际责任观的内涵。

论述:秦汉以来,中国完成大一统,政治稳定,小农经济发展领先世界,儒学成为主流思想,向外传播,形成了东亚文化圈,大国气象使国人形成以中国为天下中心的天朝上国观念,并发展了与周边国家的朝贡关系。但近代以来,中国遭受外来侵略,民族危机严重,国家重心转向救亡图存,发动一系列改革、革命挽救民族危机,同时在朝贡关系的惯性下,中国依然尽力维持周边国家的安全,发挥大国领袖作用。随着新中国成立,美国等资本主义国家对中国实行敌对政策,中国在独立自主的外交政策下实施“一边倒”,与一系列社会主义国家建交,并实施抗美援朝、援越抗法,反对霸权主义,支持民族解放斗争,推动世界和平发展。随着进入改革开放时期,我国一方面努力营造国内建设所需的和平环境;另一方面继续推动世界和平与发展,反对霸权主义和强权政治,争取建立公正合理的国际政治经济新秩序,积极参加全球治理,做一个负责任的发展中大国。

综上所述,由于自身国力、外来侵略、意识形态等因素的影响,中国出于不同国家使命,采取了不同的外交战略,形成了符合国情的国际责任观。

27.答案:

(1)新中国成立,旧的教育体制不适应时代发展需要;人民文化教育水平低;苏联对中国的帮助和支持;适应社会主义工业化建设的需要。

(2)促进我国从半殖民地半封建教育向新民主主义教育转变;开始逐步形成适合中国 特点的新的教育体制;推动了中国各级各类教育的发展;为新中国的经济建设和社会发展奠定了良好的教育基础;为社会主义工业化准备了人才。

29.答案:

(1)保障人民的权利;主张法治,反对人治;加强人民民主法制和守法教育。

(2)领导新中国最高司法机关,推动新中国司法工作有序开展;参与起草新中国的第一部宪法,为新中国社会主义法治体系的建立奠定了基础;重视法律意识的教育,推动法律的贯彻执行;其众多的法治思想,为后世法治建设提供了宝贵的资源。

同课章节目录