部编版语文六年级上册9 竹节人 两课时 教案(含反思)

文档属性

| 名称 | 部编版语文六年级上册9 竹节人 两课时 教案(含反思) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 918.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-08 19:59:04 | ||

图片预览

文档简介

9竹节人

教学导航

教学目标

1.会写“凛、疙”等14个生字,正确读写“威风凛凛、疙瘩”等17个词语。自主积累好词好句。

2.正确流利地朗读课文,理解课文的故事情节。

3.品味作者幽默的语言,梳理行文思路以及语言形式与情感表达的统一。

4.感知竹节人游戏给作者童年生活带来的欢乐。

教学重点

能理清课文的结构层次,把握文章的主要内容及主旨。

教学难点

仔细品味作者生动幽默的语言特点。

教学准备

教师 多媒体课件

学生 自己喜欢的玩具

教学课时 2课时

教学过程

第一课时

一、创设情境,揭示课题。

1.多媒体出示竹节人的手工制品图片:你见过这种手工制品吗?知道怎么玩吗?与同学分享。

教师小结:竹节人是用竹制的毛笔杆做成的小人,是作者童年时风靡一时的玩具。

2.现在很多人都不会玩这种玩具,为什么作者的童年时代和我们的童年时代存在差别?(指名回答)

教师小结:同学们玩的主要是各类电子产品、各类或精致或高级的成品玩具。因为时代不同、物质条件不同,因此流行的东西也不一样,但从中得到的乐趣却是相似的。

3.板书课题:竹节人。(齐读课题)读了课题你想了解些什么?

二、初读课文,整体感知。

1.自由朗读课文,要求读准字音,读通句子。思考:课文主要写了一件什么事?

2.检查预习。(课件出示)

(1)梳理生字词。读一读,认一认。

豁开 疙瘩 跺脚 橡皮 雕刻 沮丧 趴下 冰棍 威风凛凛 别出心裁 技高一筹

(2)从文中找出四字词语,在小组内说一说这些词语的意思,再交流汇报。

(3)这篇课文主要写了一件什么事?(这篇课文主要写了“我”童年时期制作竹节人的过程以及竹节人给“我”带来的快乐。)

3.质疑:读了课文,也了解了词语的意思,你还有哪些疑问?

4.理清文脉,了解文意。

(1)再读课文,根据课文的主要内容,想一想课文可以分为几部分,简要概括各部分的主要内容。

(2)小组讨论、交流,合作完成,然后派代表回答,其他小组补充说明。

(3)根据小组汇报,分段并概括段意。

第一部分(第1~2自然段):概述“我们”当时迷上了竹节人。

第二部分(第3~19自然段):主要描述制竹节人、斗竹节人的过程与乐趣,体现“我们”对此深深着迷,表现了孩子们对竹节人游戏的喜爱与热情。

第三部分(第20~29自然段):主要写老师没收了竹节人,却也偷偷在玩竹节人的趣事。

三、选择阅读方法,深入理解课文。

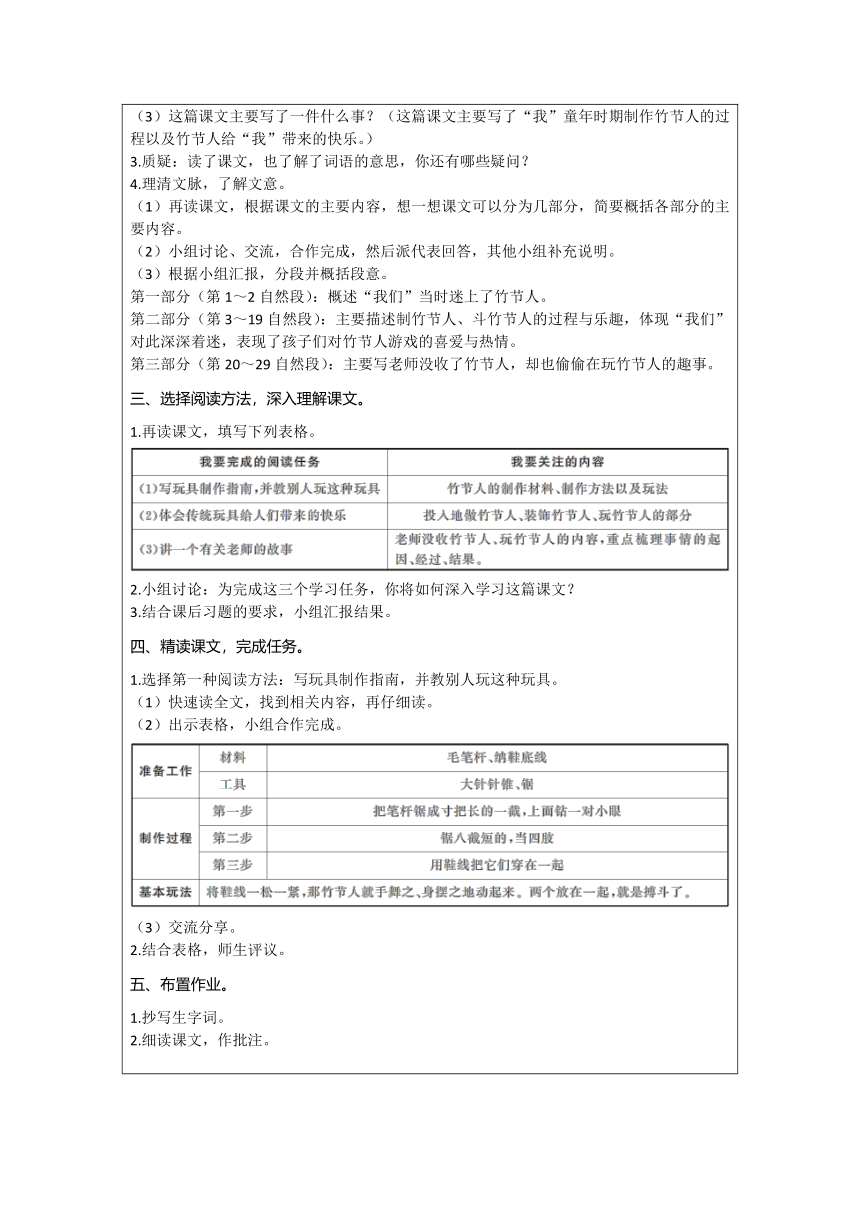

1.再读课文,填写下列表格。

2.小组讨论:为完成这三个学习任务,你将如何深入学习这篇课文?

3.结合课后习题的要求,小组汇报结果。

四、精读课文,完成任务。

1.选择第一种阅读方法:写玩具制作指南,并教别人玩这种玩具。

(1)快速读全文,找到相关内容,再仔细读。

(2)出示表格,小组合作完成。

(3)交流分享。

2.结合表格,师生评议。

五、布置作业。

1.抄写生字词。

2.细读课文,作批注。

第二课时

一、谈话导入。

上节课我们梳理了课文的主要内容,了解了竹节人的制作方法,这节课我们继续深入学习竹节人游戏给作者童年生活带来的欢乐及作者幽默风趣的语言魅力。

二、精讲点拨,深入感悟。

1.选择第二种阅读方法:探讨文章的趣味性。

(1)从哪些地方可以看出竹节人带给作者和小伙伴们的快乐?举例说明。

(2)小组讨论交流,派代表发言。

(3)仔细阅读第9~21自然段,根据学生的回答,教师小结(出示):

①课下可以用不同形态的“竹节人”在破旧如古战场的桌子上叱咤风云:例如竹节人没头没脑地对打,不知疲倦,也永不倒下;当一个“斗士”的线被卡住时,“斗士”便显出一副呆头呆脑的傻样子挺着肚子净挨揍等。

②课上趁老师不注意也和伙伴们大战一场。

③作者没有怎么描写“我们”专心入迷的表情,而是通过侧面烘托,一是“攒着观战”的细节、“跺脚拍手”“咋咋呼呼”的细节,二是听不见上课铃声,要等老师来才知道上课的事实,既表现出“我们”对斗竹节人的入迷和竹节人给我们带来的快乐,又给人丰富的联想。

(4)教师小结。

2.选择第三种阅读方法:讲一个有关老师的故事。

(1)快速浏览课文,找到相关自然段,关注老师没收玩具、玩玩具的内容,重点梳理故事的起因、经过、结果。

(2)小组合作完成表格。

(3)中心问题:为什么要写老师与竹节人这一部分?它和主题的关系是什么?可以删掉吗?为什么?

(4)教师小结:这部分内容更深入地表现了“我们”对这个材料简易的玩具喜爱、痴迷,才会在上课的时候忍不住去玩;其次,竹节人受到老师的青睐,侧面烘托出这个游戏的有趣,表达了“我们”内心的喜悦、满足与自豪;最后,它使得“我”在对这个游戏的回忆中加入了可爱可亲的老师,竹节人和老师共同构成了“我”对童年的美好回忆,深化了文章的主旨。

三、细读课文,品味语言。

1.学生圈画、标注出文中写得好的词语、句子和精彩段落。

(1)推敲幽默的语言。(课件出示)

不消说,费了许多功夫做出来的,建立了赫赫伟绩,鏖战犹酣的两个竹节人被一把抓去。

“赫赫伟绩”“鏖战犹酣”是大词小用,语言幽默,表现游戏时间之长、次数之多,突出这个游戏的吸引力与乐趣,进一步表现了作者童年时期对竹节人游戏的喜爱之情。

(2)感受理解语言的言外之意。

2.小组合作,找出相关句子,仔细推敲,进一步体会语言的魅力。课件出示:

(1)我们小时候的玩具,都是自己做的,也只能自己做。只要有一个人做了一件新鲜玩意,大家看了有趣,很快就能风靡全班,以至全校。

“都是”说明“我们”小时候物质条件并不是很好,玩具要自己做,而不像现在,可以很方便地买到各种成品玩具;“只能”有点儿心酸,也带点儿调侃意味,只有自己动手才有的玩。“只要”“很快”“以至”也说明了当时的物质条件不发达,没有多种多样五花八门的玩具可供选择,所以一旦有有趣的玩具出现,很快就会吸引一大批人来玩。

(2)那一段时间,妈妈怪我总是把毛笔弄丢,而校门口卖毛笔的老头则生意特别好。

而现在,这些裂缝正好用来玩竹节人。

我们的毛笔都用来做竹节人了,因为做得多,所以毛笔就“丢”得多,卖毛笔的老头生意当然就好了。两相对比,显示出“我”的窃喜与得意。第一个“而”表转折,写出“我”的窃喜和得意,表现了儿童的顽皮与可爱;第二个“而”是对前文的转折,虽然课桌破旧,却正好可以用来玩竹节人,体现了“我”的窃喜、得意与满足。

(3)教室里的课桌破旧得看不出年纪,桌面上是一道道豁开的裂缝,像黄河长江,一不小心,铅笔就从裂缝里掉下去了。

这句话运用了比喻和夸张的修辞手法,作者想要表达这个豁口很大,也通过大词小用来极力表现课桌的破旧,有幽默的效果。

(4)仔细想来,那个发明这竹节人的家伙,准也是坐这种课桌长大的。

对游戏发明者的猜测充满了童趣,表达了孩子们对这种玩法的喜爱。

四、总结全文。

学生总结学完本课后的感受及收获。

五、布置作业。

1.积累幽默语句。

2.写一篇回忆童年的小随笔。

板

书

设

计

教

学

反

思

成功之处:本课采用“阅读策略”进行教学,学生参与的积极性比较高。小组讨论、交流,培养了学生学习的浓厚兴趣,提高了学习语文的能力。

不足之处:授课中,“阅读策略”的教学预测性不是很理想,需要加强。

教学建议:教师在授课中的引导很重要,及时传递鼓励性语言,能不断挖掘学生主动学习的潜力,提升学生的学习兴趣。

教学导航

教学目标

1.会写“凛、疙”等14个生字,正确读写“威风凛凛、疙瘩”等17个词语。自主积累好词好句。

2.正确流利地朗读课文,理解课文的故事情节。

3.品味作者幽默的语言,梳理行文思路以及语言形式与情感表达的统一。

4.感知竹节人游戏给作者童年生活带来的欢乐。

教学重点

能理清课文的结构层次,把握文章的主要内容及主旨。

教学难点

仔细品味作者生动幽默的语言特点。

教学准备

教师 多媒体课件

学生 自己喜欢的玩具

教学课时 2课时

教学过程

第一课时

一、创设情境,揭示课题。

1.多媒体出示竹节人的手工制品图片:你见过这种手工制品吗?知道怎么玩吗?与同学分享。

教师小结:竹节人是用竹制的毛笔杆做成的小人,是作者童年时风靡一时的玩具。

2.现在很多人都不会玩这种玩具,为什么作者的童年时代和我们的童年时代存在差别?(指名回答)

教师小结:同学们玩的主要是各类电子产品、各类或精致或高级的成品玩具。因为时代不同、物质条件不同,因此流行的东西也不一样,但从中得到的乐趣却是相似的。

3.板书课题:竹节人。(齐读课题)读了课题你想了解些什么?

二、初读课文,整体感知。

1.自由朗读课文,要求读准字音,读通句子。思考:课文主要写了一件什么事?

2.检查预习。(课件出示)

(1)梳理生字词。读一读,认一认。

豁开 疙瘩 跺脚 橡皮 雕刻 沮丧 趴下 冰棍 威风凛凛 别出心裁 技高一筹

(2)从文中找出四字词语,在小组内说一说这些词语的意思,再交流汇报。

(3)这篇课文主要写了一件什么事?(这篇课文主要写了“我”童年时期制作竹节人的过程以及竹节人给“我”带来的快乐。)

3.质疑:读了课文,也了解了词语的意思,你还有哪些疑问?

4.理清文脉,了解文意。

(1)再读课文,根据课文的主要内容,想一想课文可以分为几部分,简要概括各部分的主要内容。

(2)小组讨论、交流,合作完成,然后派代表回答,其他小组补充说明。

(3)根据小组汇报,分段并概括段意。

第一部分(第1~2自然段):概述“我们”当时迷上了竹节人。

第二部分(第3~19自然段):主要描述制竹节人、斗竹节人的过程与乐趣,体现“我们”对此深深着迷,表现了孩子们对竹节人游戏的喜爱与热情。

第三部分(第20~29自然段):主要写老师没收了竹节人,却也偷偷在玩竹节人的趣事。

三、选择阅读方法,深入理解课文。

1.再读课文,填写下列表格。

2.小组讨论:为完成这三个学习任务,你将如何深入学习这篇课文?

3.结合课后习题的要求,小组汇报结果。

四、精读课文,完成任务。

1.选择第一种阅读方法:写玩具制作指南,并教别人玩这种玩具。

(1)快速读全文,找到相关内容,再仔细读。

(2)出示表格,小组合作完成。

(3)交流分享。

2.结合表格,师生评议。

五、布置作业。

1.抄写生字词。

2.细读课文,作批注。

第二课时

一、谈话导入。

上节课我们梳理了课文的主要内容,了解了竹节人的制作方法,这节课我们继续深入学习竹节人游戏给作者童年生活带来的欢乐及作者幽默风趣的语言魅力。

二、精讲点拨,深入感悟。

1.选择第二种阅读方法:探讨文章的趣味性。

(1)从哪些地方可以看出竹节人带给作者和小伙伴们的快乐?举例说明。

(2)小组讨论交流,派代表发言。

(3)仔细阅读第9~21自然段,根据学生的回答,教师小结(出示):

①课下可以用不同形态的“竹节人”在破旧如古战场的桌子上叱咤风云:例如竹节人没头没脑地对打,不知疲倦,也永不倒下;当一个“斗士”的线被卡住时,“斗士”便显出一副呆头呆脑的傻样子挺着肚子净挨揍等。

②课上趁老师不注意也和伙伴们大战一场。

③作者没有怎么描写“我们”专心入迷的表情,而是通过侧面烘托,一是“攒着观战”的细节、“跺脚拍手”“咋咋呼呼”的细节,二是听不见上课铃声,要等老师来才知道上课的事实,既表现出“我们”对斗竹节人的入迷和竹节人给我们带来的快乐,又给人丰富的联想。

(4)教师小结。

2.选择第三种阅读方法:讲一个有关老师的故事。

(1)快速浏览课文,找到相关自然段,关注老师没收玩具、玩玩具的内容,重点梳理故事的起因、经过、结果。

(2)小组合作完成表格。

(3)中心问题:为什么要写老师与竹节人这一部分?它和主题的关系是什么?可以删掉吗?为什么?

(4)教师小结:这部分内容更深入地表现了“我们”对这个材料简易的玩具喜爱、痴迷,才会在上课的时候忍不住去玩;其次,竹节人受到老师的青睐,侧面烘托出这个游戏的有趣,表达了“我们”内心的喜悦、满足与自豪;最后,它使得“我”在对这个游戏的回忆中加入了可爱可亲的老师,竹节人和老师共同构成了“我”对童年的美好回忆,深化了文章的主旨。

三、细读课文,品味语言。

1.学生圈画、标注出文中写得好的词语、句子和精彩段落。

(1)推敲幽默的语言。(课件出示)

不消说,费了许多功夫做出来的,建立了赫赫伟绩,鏖战犹酣的两个竹节人被一把抓去。

“赫赫伟绩”“鏖战犹酣”是大词小用,语言幽默,表现游戏时间之长、次数之多,突出这个游戏的吸引力与乐趣,进一步表现了作者童年时期对竹节人游戏的喜爱之情。

(2)感受理解语言的言外之意。

2.小组合作,找出相关句子,仔细推敲,进一步体会语言的魅力。课件出示:

(1)我们小时候的玩具,都是自己做的,也只能自己做。只要有一个人做了一件新鲜玩意,大家看了有趣,很快就能风靡全班,以至全校。

“都是”说明“我们”小时候物质条件并不是很好,玩具要自己做,而不像现在,可以很方便地买到各种成品玩具;“只能”有点儿心酸,也带点儿调侃意味,只有自己动手才有的玩。“只要”“很快”“以至”也说明了当时的物质条件不发达,没有多种多样五花八门的玩具可供选择,所以一旦有有趣的玩具出现,很快就会吸引一大批人来玩。

(2)那一段时间,妈妈怪我总是把毛笔弄丢,而校门口卖毛笔的老头则生意特别好。

而现在,这些裂缝正好用来玩竹节人。

我们的毛笔都用来做竹节人了,因为做得多,所以毛笔就“丢”得多,卖毛笔的老头生意当然就好了。两相对比,显示出“我”的窃喜与得意。第一个“而”表转折,写出“我”的窃喜和得意,表现了儿童的顽皮与可爱;第二个“而”是对前文的转折,虽然课桌破旧,却正好可以用来玩竹节人,体现了“我”的窃喜、得意与满足。

(3)教室里的课桌破旧得看不出年纪,桌面上是一道道豁开的裂缝,像黄河长江,一不小心,铅笔就从裂缝里掉下去了。

这句话运用了比喻和夸张的修辞手法,作者想要表达这个豁口很大,也通过大词小用来极力表现课桌的破旧,有幽默的效果。

(4)仔细想来,那个发明这竹节人的家伙,准也是坐这种课桌长大的。

对游戏发明者的猜测充满了童趣,表达了孩子们对这种玩法的喜爱。

四、总结全文。

学生总结学完本课后的感受及收获。

五、布置作业。

1.积累幽默语句。

2.写一篇回忆童年的小随笔。

板

书

设

计

教

学

反

思

成功之处:本课采用“阅读策略”进行教学,学生参与的积极性比较高。小组讨论、交流,培养了学生学习的浓厚兴趣,提高了学习语文的能力。

不足之处:授课中,“阅读策略”的教学预测性不是很理想,需要加强。

教学建议:教师在授课中的引导很重要,及时传递鼓励性语言,能不断挖掘学生主动学习的潜力,提升学生的学习兴趣。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地