小学数学北京版四年级下5解决问题 相遇问题 教案

文档属性

| 名称 | 小学数学北京版四年级下5解决问题 相遇问题 教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 287.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-06-09 09:19:27 | ||

图片预览

文档简介

《相遇问题》教学设计

【教学内容】北京市义务教育北京版教材小学数学四年级下册61页相遇问题

【教学目标】

1、通过创设情境帮助学生明确“同时出发”“相向而行”“相遇”等词语的含义。

2、在经历解决实际问题的过程,学生学会分析相遇问题中速度、时间、路程这三种量之间的关系,掌握相遇问题求路程、相遇问题求时间的解题方法。

3、在经历比较、优化等学习过程,发展学生数学思维能力,体现数形结合与数学模型的思想,体验数学与生活的紧密联系。

4、培养学生认真细致的审题习惯。

【教学重点、难点】

相遇问题的特征和解题方法。理解相遇问题中速度和、相遇时间和总路程之间的关系。

【教学分析】

相遇问题是和人们生活、生产息息相关的数学知识。这部分内容是在学生掌握一个物体运动中有关速度、时间和路程的数量关系的基础上安排学习的,主要是研究两个物体的运动情况,是今后学习较复杂的行程问题及工程问题的基础。教学内容的安排不仅是以文字的形式呈现给学生,而是借助线段图帮助学生了解题意,让学生学起来更容易。可以说,相遇问题是解决问题教学的重、难点之一,为五、六年级学习用小数计算的实际问题和用分数计算的实际问题做了充分的准备。

【学情分析】

学生在一、二年级的学习中,已经比较熟悉地掌握了一步解决实际问题的方法。在二、三年级,又进一步学习了用两步解答一些实际问题的方法,如连加、连减、加减两部计算的实际问题,乘加、乘减、除加、除减等两步计算的实际问题。为进一步学习两、三步计算的实际问题打下了良好的基础。在四年级第一学期,学生还学习了“单价、数量和总价” 、“速度、时间和路程”这两种数量关系。为本学期两种比较典型的实际问题打下了坚定的基础。

【教学过程】

课前互动:赵老师从深圳到北京和大家一起学习数学,你知道深圳到北京有多远吗?

【设计意图:通过提出具体的生活情境,联系实际生活,为后面的学习做铺垫。】

一、旧知导入,唤醒模型

(课件出示):

深圳到北京的高铁运行时速达到每小时300千米,从深圳出发,8个小时到达北京。

师:现在你知道深圳到北京有多远吗?

学生独立解答。300×8=2400(千米)

师:你是怎么想的?(速度×时间=路程。)

师:速度×时间=路程是以前我们学习过的数量关系,今天我们从速度、时间、路程中学习新的知识。

【设计意图:从学生的实际生活出发,设计一个与实际生活紧密联系的情境,唤起学生对旧知模型“速度×时间=路程”的回忆,既激发了学生已有的认知经验,了解了学生的学习起点,促进了由旧向新的迁移,自然导入新课,又帮助学生准确把握新旧问题的衔接点,找准新问题的生长点。】

二、创设情境,逐步感知

1、初步感知,理解题意(看图)

师:于亮和许芳从一条道路两端同时出发,相向而行,4分钟相遇。已知于亮每分钟行50米,许芳每分钟行40米。

请一个同学大声的读一读(同桌交流),你能从图中找到哪些信息?看看它们行走有什么特点。

生:于亮每分钟行50米、许芳每分钟行40米、4分钟、同时出发、相向而行、相遇。

【设计意图:初次读题,让学生找出题中已知的信息,与情境题进行比较,初步感知相遇问题的特征。】

2、学生表演,加深理解。

师:他们是怎么走的呢?我想请两个同学上来演示一下,一个代表于亮,一个代表许芳,哪两位同学愿意上来?下面的同学注意观察,看看他们是怎么走的,有什么特别的地方?

师:你发现了什么?

生:同时出发:同一时间、一起开始。

相向而行:两个人面对面走。

相遇:相遇上或碰面(用握手或肩并肩来表示相遇)。

于亮走得比许芳快等等。

师:于亮,你走了几分钟?许芳,你走了几分钟?你们同时走了几分钟?

生:同时走了4分钟。

师:同学们你们能用双手比划两个人是怎么走的吗?

生(一边比划一边说):两个人同时出发,相向而行,在中途相遇。

板书课题:这就是这节课我们要解决的问题——相遇问题。

【设计意图:让两名学生分别扮演于亮和许芳,在讲台前演示相遇过程,充分调动学生的积极性和主动性。通过直观、生动的演示,引导学生观察、思考、分析、理解相遇问题的特征,“同时出发”“相向而行”“相遇”等关键词语的含义,初步建立相遇问题模型雏形,为建立数学模型做好准备。】

3、用线段图表示,数形结合。

学习要求:

①试着用线段图表示,并用 标出他们相遇的大概位置。

汇报。

生: 相遇的位置是在中间还是偏向许芳?因为于亮每分钟所走的速度比许芳快,所以于亮走的路程多,许芳走的路程少。红旗的位置就应该偏向许芳。

三、自主解答 深化理解。

1、结合生活经验,提出问题。

(出示例题)于亮和许芳从一条道路两端同时出发,相向而行,4分钟相遇。已知于亮每分钟行50米,许芳每分钟行40米。

师:根据以上信息,你能提出哪些数学问题?

预设:

生1:这条道路长多少米?

生2:大概在哪里相遇?

生3:于亮一分钟比许芳一分钟速度快多少?

生4:于亮走了多少米?

生5:许芳走了多少米?

【设计意图:让学生通过看图找出已知信息,结合情景发现并提出数学问题。】

师:“这条道路长多少米?”这就是现在我们要研究的数学问题。

【设计意图:通过设计解决实际问题,了解学生对“相遇问题”的已有经验和认知基础,帮助教师寻找新知学习的切入点和生长点。】

3、合作探究,解决问题。

学习要求:

②你能用不同的方法解答吗?

4、汇报。

生1:把于亮走的路程和许芳走的路程加起来,就是这条道路的长度。

列式:50×4+40×4

生2:他们两人每分钟走的路程加起来再乘4。

列式:(50+40)×4

其他学生对汇报学生的两种方法进行提问。

方法一:学生通过示意图讲解过程。

方法二:

生:每分钟走50米是于亮的速度,每分钟走40米是许芳的速度。于亮的速度和许芳的速度的和,就是两人每分钟一共走了90米。两个速度的和我们称它为速度和。

追问:为什么×4?

让学生在图中找出四个速度和。

师(板贴出示):速度和×时间=总路程

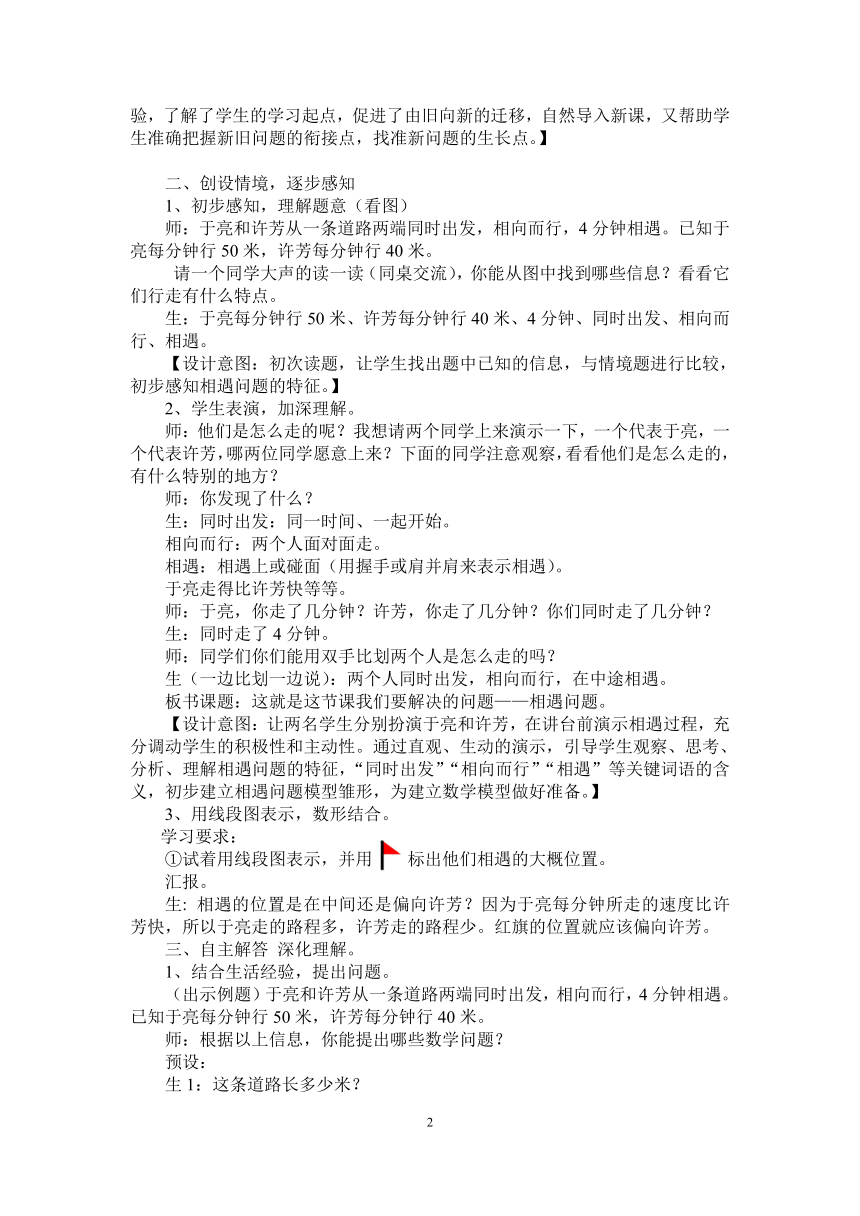

5、课件演示线段图。

①

生:两个人第一分钟共走了第一个(50+40)米。

②

生:第二分钟走了第二个速度和。

③

生:第三分钟走了第三个速度和。

④

生:第四分钟走了第四个速度和。

【设计意图:放手让学生运用已有的知识基础、方法策略和活动经验,用自己喜欢的方式对问题情境中相关联的信息加以梳理。借助整理信息,将抽象难懂的文本信息转化为形象易懂的图画信息,帮助学生直观形象地理清信息之间的关系,构架起信息与信息之间、信息与问题之间的内在联系,为有效解决问题做好铺垫。】

2、比较两种方法,渗透数学模型思想。

师:两种方法有什么不同之处吗?

第一种方法是先分别把两个人走的路程求出来再相加,就是两个人共走的路程,也就是这条路有多长。第二种方法是先求出两个人1分钟走了多少米(速度和),再求出两个人4分钟一共走了多少米。

【设计意图:这是建立数学模型的重要阶段。引导学生对分析解决问题的过程进行观察比较、分析与综合、抽象与概括,引领学生提炼出相遇模型背后所蕴含的结构性知识,并运用形式化的数学符号刻画出这种数学结构——“速度和×时间=总路程”,从而建立相遇问题的基本模型。】

四、应用拓展,解决实际问题。

1、试一试:

看图列式计算:甲、乙两个人骑电动自行车同时从A、B两地相向而行。

(1)学生独立做。

(2)汇报。

生1:(16+14)×4

生2: 16×4+14×4

2、师:生活中还有许许多多的相遇问题(ppt演示),我们用今天所学习的方法解决生活中的相遇问题(学生选一题解答)。

3、拓展延伸:

看图试着再编一道类似的数学问题,并解答。

五、总结。

这节课有什么收获?跟大家分享一下。

板书设计:

学校:_____________ 班级:______________ 姓名:_______________

于亮和许芳从一条道路两端同时出发,相向而行,4分钟相遇。已知

于亮每分钟行50米,许芳每分钟行40米,这条道路长多少米?

学习要求:

①试着用线段图表示,并用 标出他们相遇的大概位置。

②你能用不同的方法解答吗?

2.看图列式计算

甲、乙两个人骑电动自行车同时从A、B两地相向而行。

3.看图编一道类似的数学问题,并解答。

6

【教学内容】北京市义务教育北京版教材小学数学四年级下册61页相遇问题

【教学目标】

1、通过创设情境帮助学生明确“同时出发”“相向而行”“相遇”等词语的含义。

2、在经历解决实际问题的过程,学生学会分析相遇问题中速度、时间、路程这三种量之间的关系,掌握相遇问题求路程、相遇问题求时间的解题方法。

3、在经历比较、优化等学习过程,发展学生数学思维能力,体现数形结合与数学模型的思想,体验数学与生活的紧密联系。

4、培养学生认真细致的审题习惯。

【教学重点、难点】

相遇问题的特征和解题方法。理解相遇问题中速度和、相遇时间和总路程之间的关系。

【教学分析】

相遇问题是和人们生活、生产息息相关的数学知识。这部分内容是在学生掌握一个物体运动中有关速度、时间和路程的数量关系的基础上安排学习的,主要是研究两个物体的运动情况,是今后学习较复杂的行程问题及工程问题的基础。教学内容的安排不仅是以文字的形式呈现给学生,而是借助线段图帮助学生了解题意,让学生学起来更容易。可以说,相遇问题是解决问题教学的重、难点之一,为五、六年级学习用小数计算的实际问题和用分数计算的实际问题做了充分的准备。

【学情分析】

学生在一、二年级的学习中,已经比较熟悉地掌握了一步解决实际问题的方法。在二、三年级,又进一步学习了用两步解答一些实际问题的方法,如连加、连减、加减两部计算的实际问题,乘加、乘减、除加、除减等两步计算的实际问题。为进一步学习两、三步计算的实际问题打下了良好的基础。在四年级第一学期,学生还学习了“单价、数量和总价” 、“速度、时间和路程”这两种数量关系。为本学期两种比较典型的实际问题打下了坚定的基础。

【教学过程】

课前互动:赵老师从深圳到北京和大家一起学习数学,你知道深圳到北京有多远吗?

【设计意图:通过提出具体的生活情境,联系实际生活,为后面的学习做铺垫。】

一、旧知导入,唤醒模型

(课件出示):

深圳到北京的高铁运行时速达到每小时300千米,从深圳出发,8个小时到达北京。

师:现在你知道深圳到北京有多远吗?

学生独立解答。300×8=2400(千米)

师:你是怎么想的?(速度×时间=路程。)

师:速度×时间=路程是以前我们学习过的数量关系,今天我们从速度、时间、路程中学习新的知识。

【设计意图:从学生的实际生活出发,设计一个与实际生活紧密联系的情境,唤起学生对旧知模型“速度×时间=路程”的回忆,既激发了学生已有的认知经验,了解了学生的学习起点,促进了由旧向新的迁移,自然导入新课,又帮助学生准确把握新旧问题的衔接点,找准新问题的生长点。】

二、创设情境,逐步感知

1、初步感知,理解题意(看图)

师:于亮和许芳从一条道路两端同时出发,相向而行,4分钟相遇。已知于亮每分钟行50米,许芳每分钟行40米。

请一个同学大声的读一读(同桌交流),你能从图中找到哪些信息?看看它们行走有什么特点。

生:于亮每分钟行50米、许芳每分钟行40米、4分钟、同时出发、相向而行、相遇。

【设计意图:初次读题,让学生找出题中已知的信息,与情境题进行比较,初步感知相遇问题的特征。】

2、学生表演,加深理解。

师:他们是怎么走的呢?我想请两个同学上来演示一下,一个代表于亮,一个代表许芳,哪两位同学愿意上来?下面的同学注意观察,看看他们是怎么走的,有什么特别的地方?

师:你发现了什么?

生:同时出发:同一时间、一起开始。

相向而行:两个人面对面走。

相遇:相遇上或碰面(用握手或肩并肩来表示相遇)。

于亮走得比许芳快等等。

师:于亮,你走了几分钟?许芳,你走了几分钟?你们同时走了几分钟?

生:同时走了4分钟。

师:同学们你们能用双手比划两个人是怎么走的吗?

生(一边比划一边说):两个人同时出发,相向而行,在中途相遇。

板书课题:这就是这节课我们要解决的问题——相遇问题。

【设计意图:让两名学生分别扮演于亮和许芳,在讲台前演示相遇过程,充分调动学生的积极性和主动性。通过直观、生动的演示,引导学生观察、思考、分析、理解相遇问题的特征,“同时出发”“相向而行”“相遇”等关键词语的含义,初步建立相遇问题模型雏形,为建立数学模型做好准备。】

3、用线段图表示,数形结合。

学习要求:

①试着用线段图表示,并用 标出他们相遇的大概位置。

汇报。

生: 相遇的位置是在中间还是偏向许芳?因为于亮每分钟所走的速度比许芳快,所以于亮走的路程多,许芳走的路程少。红旗的位置就应该偏向许芳。

三、自主解答 深化理解。

1、结合生活经验,提出问题。

(出示例题)于亮和许芳从一条道路两端同时出发,相向而行,4分钟相遇。已知于亮每分钟行50米,许芳每分钟行40米。

师:根据以上信息,你能提出哪些数学问题?

预设:

生1:这条道路长多少米?

生2:大概在哪里相遇?

生3:于亮一分钟比许芳一分钟速度快多少?

生4:于亮走了多少米?

生5:许芳走了多少米?

【设计意图:让学生通过看图找出已知信息,结合情景发现并提出数学问题。】

师:“这条道路长多少米?”这就是现在我们要研究的数学问题。

【设计意图:通过设计解决实际问题,了解学生对“相遇问题”的已有经验和认知基础,帮助教师寻找新知学习的切入点和生长点。】

3、合作探究,解决问题。

学习要求:

②你能用不同的方法解答吗?

4、汇报。

生1:把于亮走的路程和许芳走的路程加起来,就是这条道路的长度。

列式:50×4+40×4

生2:他们两人每分钟走的路程加起来再乘4。

列式:(50+40)×4

其他学生对汇报学生的两种方法进行提问。

方法一:学生通过示意图讲解过程。

方法二:

生:每分钟走50米是于亮的速度,每分钟走40米是许芳的速度。于亮的速度和许芳的速度的和,就是两人每分钟一共走了90米。两个速度的和我们称它为速度和。

追问:为什么×4?

让学生在图中找出四个速度和。

师(板贴出示):速度和×时间=总路程

5、课件演示线段图。

①

生:两个人第一分钟共走了第一个(50+40)米。

②

生:第二分钟走了第二个速度和。

③

生:第三分钟走了第三个速度和。

④

生:第四分钟走了第四个速度和。

【设计意图:放手让学生运用已有的知识基础、方法策略和活动经验,用自己喜欢的方式对问题情境中相关联的信息加以梳理。借助整理信息,将抽象难懂的文本信息转化为形象易懂的图画信息,帮助学生直观形象地理清信息之间的关系,构架起信息与信息之间、信息与问题之间的内在联系,为有效解决问题做好铺垫。】

2、比较两种方法,渗透数学模型思想。

师:两种方法有什么不同之处吗?

第一种方法是先分别把两个人走的路程求出来再相加,就是两个人共走的路程,也就是这条路有多长。第二种方法是先求出两个人1分钟走了多少米(速度和),再求出两个人4分钟一共走了多少米。

【设计意图:这是建立数学模型的重要阶段。引导学生对分析解决问题的过程进行观察比较、分析与综合、抽象与概括,引领学生提炼出相遇模型背后所蕴含的结构性知识,并运用形式化的数学符号刻画出这种数学结构——“速度和×时间=总路程”,从而建立相遇问题的基本模型。】

四、应用拓展,解决实际问题。

1、试一试:

看图列式计算:甲、乙两个人骑电动自行车同时从A、B两地相向而行。

(1)学生独立做。

(2)汇报。

生1:(16+14)×4

生2: 16×4+14×4

2、师:生活中还有许许多多的相遇问题(ppt演示),我们用今天所学习的方法解决生活中的相遇问题(学生选一题解答)。

3、拓展延伸:

看图试着再编一道类似的数学问题,并解答。

五、总结。

这节课有什么收获?跟大家分享一下。

板书设计:

学校:_____________ 班级:______________ 姓名:_______________

于亮和许芳从一条道路两端同时出发,相向而行,4分钟相遇。已知

于亮每分钟行50米,许芳每分钟行40米,这条道路长多少米?

学习要求:

①试着用线段图表示,并用 标出他们相遇的大概位置。

②你能用不同的方法解答吗?

2.看图列式计算

甲、乙两个人骑电动自行车同时从A、B两地相向而行。

3.看图编一道类似的数学问题,并解答。

6