2021年重庆市中考语文模拟试卷精选汇编:文言文阅读专题(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 2021年重庆市中考语文模拟试卷精选汇编:文言文阅读专题(word版含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 70.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

文言文阅读专题

2021年重庆市巴蜀中学中考第二次模拟考试语文试卷

(二)阅读下面的文言文,完成 9-12 题。(15 分)

《醉翁亭记》欧阳修

①环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里, 渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。 作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

②若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香, 佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同, 而乐亦无穷也。

③至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人 游也。临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴 也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白 发,颓然乎其间者,太守醉也。

④已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽 鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。 醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

解释下列加粗的词语。(4 分)

⑴杂然而前陈者 ⑵宴酣之乐

⑶射者中,弈者胜 ⑷鸣声上下

答:⑴摆放、陈列 ⑵尽情地喝酒 ⑶下棋 ⑷指高处和低处

10.用现代汉语翻译文中画横线的句子。(4 分)

山水之乐,得之心而寓之酒也。

译文:

答:欣赏山水美景的乐趣,领会在心里,寄托在酒上。

人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

译文:

答:游人只知道跟随太守游玩的乐趣,却不知道太守以宾客的快乐为快乐。

下列对选文内容的理解和分析有误的一项是( )(3 分)

A.文中②③④段开头分别用“若夫”“至于”“已而”等词语,来标示语意的转变、场景的 转移。

B.第③段以“太守醉也”照应文题,阐释原文“饮少辄醉”,极言太守实在不胜酒力。

C.第②段描写山间朝暮的阴晴变化和四季景色的迥然不同,突出流连山水的无穷乐趣。

D..第④段以“禽鸟之乐”“游人之乐”烘托“太守之乐”,从而突出了文章的主旨。

答:B。解析:“太守醉也”,“醉”是表象,实质是“与民同乐”。

12.阅读以下链接材料,试比较《醉翁亭记》与链接材料各表现了欧阳修及王都中怎样的思 想性格特点?两者有何共同点?(4 分)

饶州路①大饥,米价翔踊②,总管王都中③以官仓之米定其价为三等,言于江浙行省,以为须粜④以下等价,民乃可得食,未报,辄于下等减价十之二,使民就粜。行省怒其专擅, 都中曰:“饶去杭几二千里,比⑤议定往还,非半月不可。人七日不食则死,安能忍死以待 乎!”其民相与言曰:“公为我辈减米价,公果得罪,我辈当鬻⑥妻子以代公偿。”行省防 悟,都中乃得免。 (节选自《续资治通鉴》,有改动)

注:①路:元代行政区划单位。 ②翔踊:物价飞涨。 ③王都中:字符俞,元代官员,官至两任行省参

知政事。 ④粜:卖出粮食。 ⑤比:等到 ⑥鬻(yù):卖。

答:(1)欧阳修的思想性格特点;随遇而安,与民同乐;(1 分)王都中的思想性格特点: 为民请命,甘愿受罪。(1 分)(2)两者的共同点:为政一方,造福百姓,具有儒家济世情怀。(2 分)

参考译文:饶州路遭大饥荒,米价暴涨,总管王都中将官仓的米分定为三等价格,向江

浙行省上言,认为必须按下等价出卖,百姓才能吃得上,还未得答复,就按下等价又减价十 分之二,让百姓来买。行省对他擅作主张的行为十分恼怒,王都中说:“饶州距杭州差不多 两千里,等到决定了再返回来,非半个月的时间不可。可是人七天不吃东西就会死,怎么能 够忍心看着百姓饿死来等待呢!”那里的百姓对他说:“您为我们减了米价,您真的因此获 罪,我们就是卖了妻子儿女也要替您偿还。”行省这时才省悟,王都中于是得以免罪。

2021年重庆市九龙坡区中考适应性考试语文试题

(6)诗歌赏析:阅读诗歌,简述诗人表达的情感。(3分)

别云间

(明)夏完淳

三年羁旅客,今日又南冠。无限河山泪,谁言天地宽!

已知泉路近,欲别故乡难。毅魄归来日,灵旗空际看。

【注】夏完淳,明末抗清英雄。14岁随父和老师陈子龙起兵抗清,失败后只身流离,后返乡被捕,就义于南京。此诗是作者在被解送往南京前,临别家乡松江时所作。

_______________________________________________________________________________________________

(二)阅读下面两个文段,完成9~12题。(15分)

【甲】太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴乜。宴酣之乐,非丝竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

(节选自欧阳修《醉翁亭记》)

【乙】齐宣王见孟子于雪宫①。王曰:“贤者亦有此乐(指在别墅里居住游玩)乎?”

孟子对曰:“有。人不得,则非其上矣。不得而非其上者,非也;为民上而不与民同乐者,亦非也。乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。

(节选自《孟子·梁惠王下》)

【注释】①雪宫:齐宣王的离宫(古代帝王在正宫以外临时居住的宫室,相当于当今的别墅之类)。

9.解释下面句中加点的词语。(4分)

①至于负者歌于途( ) ②杂然而前陈者( )

③游人去而禽鸟乐也( ) ④贤者亦有此乐乎( )

10.把下面的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)野芳发而幽香,佳木秀而繁阴。

_______________________________________________________________________________________________

(2)为民上而不与民同乐者,亦非也。

_______________________________________________________________________________________________

11.下列对两个文段理解分析不正确的一项是(3分)( )

A.甲文“醉翁之意不在酒”是说作者的快乐不在宴饮,而在于徜徉山水的心旷神怡。

B.甲文禽鸟、游人和太守各有所乐,各得其乐,这正是物我和谐美好生活的写照。

C.乙文中孟子对齐宣王的快乐观不置可否,是想让齐宣王愉快接受他主张的快乐观。

D.写法上甲文以叙事、描写为主,乙文以议论说理为主,但在主旨上很有相近之处。

12.甲、乙两个文段都谈到了“乐”,欧阳修、齐宣王和孟子所说的“乐”有何异同?请结合文本简要回答。(4分)

(6)(3分)表达了诗人面对故土沦丧、山河破碎壮志未酬的悲愤慨叹,眷恋故土、怀念亲人的深情,以及盟誓誓死不屈志在恢复的决心。(3分,一点1分)

9.(4分)9.(4分)(1)背,背负(2)陈列,摆开(3)离去,离开(4)贤能,贤明(各1分)

10.(4分)(1)野花开放有一股清幽的香味,好的树木枝繁叶茂形成浓密的绿荫。(2分)

(2)作为老百姓的领导人而不与民同乐,也是不对的。(2分)

11.(3分)C(孟子并非不置可否,而是鲜明地表达了自己的观点)

12.(4分)①齐宣王说的是在别墅豪宅居住游玩的个人之乐,欧阳修说的是与宾客、百姓一起游玩山水宴饮之乐,孟子说的是要以人民的快乐为快乐的与民同乐。②欧、孟二人之乐类似,都是以人民为中心的与民同乐;二人与齐宣王的个人独得之乐不同。(各2分,意合即可)

【参考译文】

齐宣王在雪宫别墅里接见孟子。宣王说:“贤能的人也有在这样的别墅里居住游玩的快乐吗?”孟子回答说:“有。人们要是得不到这种快乐,就会埋怨他们的国君。得不到这种快乐就埋怨国君是不对的;(可是)作为老百姓的领导人而不与民同乐,也是不对的。国君以老百姓的忧愁为忧愁,老百姓也会以国君的有愁为忧愁。以天下人的快乐为快乐,以天下人的忧愁为忧愁,这样还不能这样还不能够使天下归服,是没有过的。

2021年重庆市江津七校中考第二次模拟考试语文试题

(二)阅读选文《醉翁亭记》,完成9-12题(15分)

醉翁亭记

欧阳修

环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺,而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。?

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

9.解释下列加点的词语。(4分)

(1)名之者谁( ) (2)望之蔚然而深秀者( )

(3)日出而林霏开( ) (4)树林阴翳( )

10.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)野芳发而幽香,佳木秀而繁阴。

(2)人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

11.下列对文章内容分析不当的一项是( )(3分)

A.文中“日出而林霏开,云归而岩穴暝”一句,采用了对偶手法,描写了山间变幻多姿的早晚景物,两幅画面对比鲜明。

B.文中写“颓然乎其间者,太守醉也”,既照应了首段太守“饮少辄醉”,也凸显了作者政治失意、仕途坎坷的内心抑郁和苦闷。

C.本文除第一段外,每段开头都用领起性词语引出下文。从“若夫”到“至于”到“已而”展开了从景物到游乐到归来的一幅幅画卷。

D.第三段通过滁人游、太守宴、众宾欢、太守醉四个画面,展现了太守与民同乐的美好场景。

12.五柳先生和醉翁同是饮酒,其用意有什么不同?请根据原文和链接材料回答这个问题。(4分)

链接材料:先生不知何许人也,也不详其姓字,宅边有五柳树,因以为号焉,闲静少言,不慕荣利。好该书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食,性嗜酒,家贫不能常得。亲旧知其如此。或置酒而招之;造饮辄尽,期在必醉;既醉而退,曾不吝情去留。环堵萧然,不蔽风日,短褐穿结,箪飘屡空,晏如也。常著文章自娱,颇示己志。忘怀得失,以此自终。(选自陶渊明《五柳先生传》)

9.(1)取名,命名 (2)茂盛的样子 (3)弥漫的云气 (4)遮盖

10.(1)野花开放,有一股清幽的香味。好的树木枝繁叶茂,形成浓密的绿荫。

(2)游人只知道跟着太守游玩的乐趣,却不知道太守以游人的快乐为快乐。

11. B

12. ①五柳先生:在饮酒中自得其乐,并忘却荣辱得失。(出处,学生可不写:文章自娱。忘怀得失)

②醉翁:借饮酒助山水游乐之兴,表达与民同乐情怀。(出处,学生可不写: 醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。醉能同其乐)

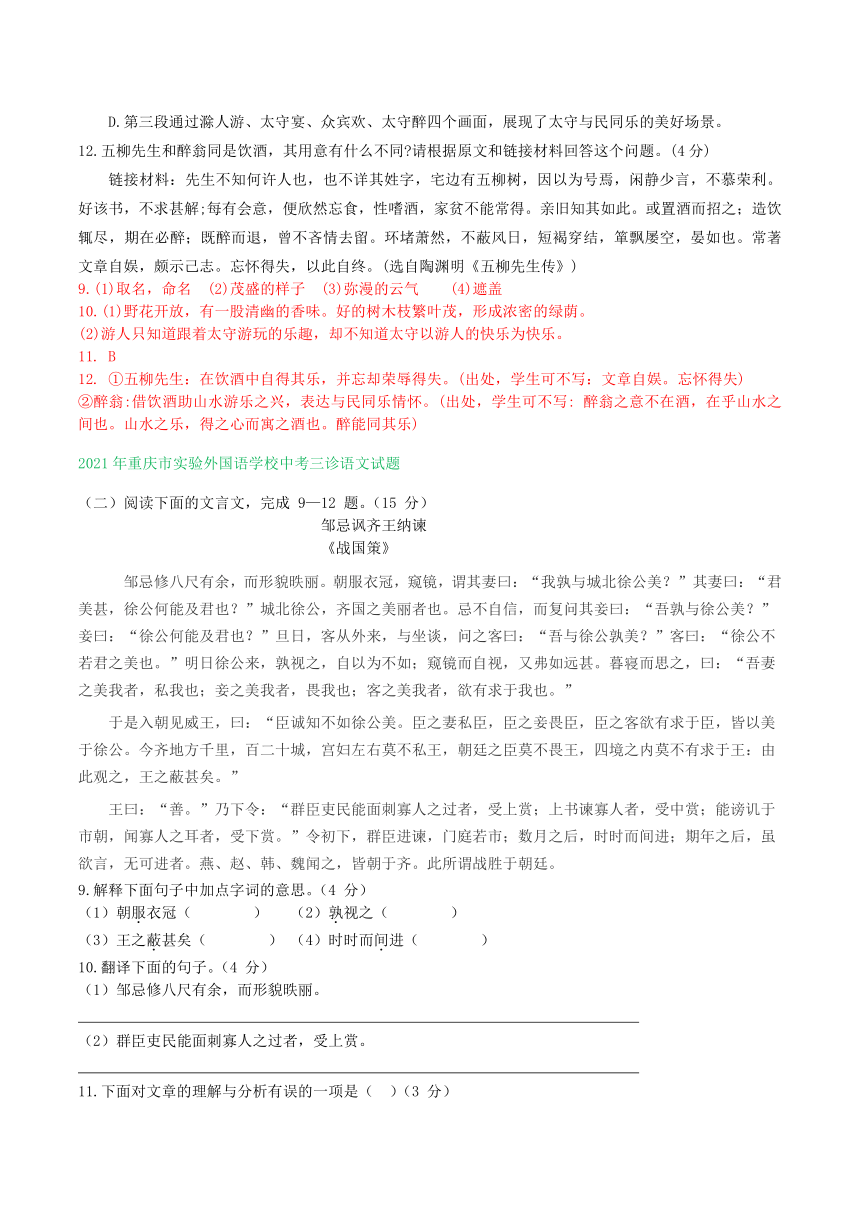

2021年重庆市实验外国语学校中考三诊语文试题

(二)阅读下面的文言文,完成 9—12 题。(15 分)

邹忌讽齐王纳谏

《战国策》

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也?”旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”明日徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

9.解释下面句子中加点字词的意思。(4 分)

(1)朝服衣冠( ) (2)孰视之( )

(3)王之蔽甚矣( ) (4)时时而间进( )

10.翻译下面的句子。(4 分)

(1)邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。

(2)群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏。

11.下面对文章的理解与分析有误的一项是( )(3 分)

A.妻、妾、客虽然都认为邹忌比徐公美,但是因为三人与邹忌有亲疏远近之分,所以措辞上有细微的差别。

B.文章多处运用“三”,邹忌比美时“三问”“三思”,讽谏时的“三比”表现出了邹忌是个头脑清醒,有自知之明,勤于思考,擅长进谏的人。

C.“善”是齐威王对邹忌劝谏的肯定和赞扬,写出了他虚心纳谏的态度。

D.燕赵韩魏四国来朝,从正面衬托出了齐威王纳谏成果之大,由此引出“战胜于朝廷”的结论。

12.请根据邹忌和护儿劝谏的不同结果,简要分析两人规劝方式的不同。(4 分)

【链接材料】

十二年,(隋炀帝)驾幸江都,护儿谏曰:“陛下兴军旅,百姓易咨怨①。车驾游幸②,深恐非宜。惟愿驻驾洛阳,与时休息。陛下今幸江都,是臣衣锦之地,臣荷恩③深重,不敢专为身④谋。”帝闻之,厉色而起,数日不得见。

【注】①咨怨:zīyuàn ,嗟叹怨恨 ②游幸:指帝王或后妃出游

③荷恩:蒙受恩惠 ④身:本人,自己

9.(1)穿戴 (2) 通熟,仔细 (3)蒙蔽, 这里指所受的蒙蔽 (4)间或,偶然

10.(1)邹忌身高八尺多,容貌光艳美丽。

(2)所有的大臣官吏老百姓能够当面指责我的过错的,可得上等奖赏。

11. D

12.(1)邹忌是讽谏,以自己和徐公比美这件事设喻 ,推己及人,以小见大,寓治国安邦之道于形象地类比之中, 贴切自然,因此齐威王乐于纳谏,并勇于革新,最后四国来朝,战胜于朝廷。

(2)护儿采用直谏的方式规劝隋炀帝驻驾洛阳,不要兴军旅,不要远游江都, 惹得隋炀帝龙颜大怒,接连几日不见他。(规劝方式2分,结果2分)

2021年重庆中考仿真模拟题

(二)阅读文言文完成9-12题。(15分)

陋室铭

_??????é??_?_????????????_

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

9. 解释下列句中加点的词语。(4分)

(1)斯是陋室 ________

(2)苔痕上阶绿 ________

(3)可以调素琴 ________

(4)无丝竹之乱耳 ________

10. 用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

(1)山不在高,有仙则名。

(2)谈笑有鸿儒,往来无白丁。

11. 下列对本文内容和写法分析有误的一项是(3分) ( )

A. 文章从“山”与“仙”、“水”与“龙”的关系入手,引出“斯是陋室,惟吾德馨”的主旨。

B. 陋室之所以不陋,是因为陋室主人的“德馨”,即高尚的精神生活使简陋的屋舍变得不简陋。

C. 作者既有积极出世的抱负,也有淡泊功名的生活态度,并以孔子勉励自己建功立业。

D. 文章使用比兴、对偶、用典等多种手法,体现了作者不与世事沉浮的独立人格。

12、结合两文,具体说说刘禹锡表现出的某一性格特点。(4分)

【链接材料】

叔文败,坐贬连州刺史。在道,贬朗州司马。地居西南夷,土风僻陋,举目殊俗,无可与言者。禹锡在朗州十年,唯以文章吟咏,陶冶性情。 (节选自《新唐书·刘禹锡传》

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

9、(4分)(1)这 (2)蔓延到……上 (3)调弄 (4)扰乱

10. (1)山不一定要高,有仙人(居住)就有名。(2分)

(2)说说笑笑的是博学的人,来来往往的没有没有功名的人。(2分)

11.(3分) C 【解析】C项“并以孔子勉励自己建功立业”说法错误,作者用以孔子之语,是为了勉励自己进一步修炼高尚品德。

12、①高雅脱俗,不与世俗之人来往,课文如“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,链接材料如“举目殊俗,无可与言者”。(2分)②淡泊闲适,沉醉读书写作,课文如“阅金经”,“无案牍之劳形”,链接材料如“在朗州十年,唯以文章吟咏,陶冶性情”。(2分)

2021年重庆市中考语文临考押题卷

(二)阅读下面的文言文,完成9-12题。(15分)

曹刿论战

《左传》

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

9.解释下列加粗的词语。(4分)

(1)衣食所安 _____________

(2)弗敢加也 _____________

(3)公将驰之 _____________

(4)小大之狱 _____________

10.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

(1)小信未孚,神弗福也。

(2)一鼓作气,再而衰,三而竭。

11.下列对原文内容分析不正确的一项是( )(3分)

A.“肉食者鄙,未能远谋”一句为下文写鲁庄公做铺垫,衬托了曹刿的远见卓识。

B.本文以人物活动为线索:请见——提问——参战——释疑。

C.鲁国在这场战争中取胜的原因在于:鲁庄公能够取信于民,曹刿指挥作战运用了正确的战略战术。

D.本文剪裁得当,作者详写战前曹、庄二人的对话,略写战斗的场面及战后的分析。

12.结合“链接材料”,谈谈长勺之战与泓水之战产生不同结局的原因是什么?(4分)

【链接材料】

宋公及楚人战于泓①。宋人既成列②楚人未既③济。司马④曰:“彼众我寡,及其未既济也,请击之。”公曰:“不可。”既济而未成列,又以告。公曰:“未可。”既陈⑤而后击之,宋师败绩。公伤股,门官⑥歼焉。国人皆咎公。公曰:“君子不重⑦伤,不禽二毛⑧。古之为军也,不以阻隘也。寡人虽亡国之馀⑨,不鼓不成列。”

(选自《子鱼论战》)

【注】①宋公:宋襄公。泓:泓水,河名。②成列:指摆好阵势。③既:尽,全部。④司马:官名,这里指子鱼。⑤陈:通“阵”,指摆好阵势。⑥门官:国君的卫士。⑦重(chóng):重复,再次。⑧二毛:头发斑白的人。⑨亡国之馀:亡国者的后代。

9.答案:(1)安身 虚夸,夸大 驱车追赶 诉讼事件

10.答案:(1)(这只是)小信用,未能让神灵信服,神灵是不会保佑您的。

(2)第一次击鼓能够振作土兵们的士气,第二次击鼓士兵们的士气就开始减弱了,第三次击鼓士兵们的士气就穷尽了。

11.答案:D

解析:本题考查分析文言文内容。略写的只有战斗的场面。

12.答案:长勺之战鲁庄公取信于民且善于听取曹刿的建议,在战争中抓住战机,因此取胜;泓水之战宋公不听取子鱼的意见,固执己见,不能抓住战机,因此失败。

解析:本题考查理解文言文的主要内容。长勺之战中,鲁国能够以弱胜强是因为在战前鲁庄公能够做到取信于民,在作战的过程中能够听取曹刿的建议,抓住有利的战机;而泓水之战中,宋襄公固执己见,没有听取子鱼的建议抓住有利的战机,导致了失败。

【文言文译文一】

鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打我们鲁国。鲁庄公将要迎战,曹刿请求拜见鲁庄公。他的同乡说:“当权者自会谋划这件事,你又何必参与呢?”曹刿说:“当权者目光短浅,不能深谋远虑。”于是入朝去见鲁庄公。(曹刿)问:“(您)凭借什么作战?”鲁庄公说:“衣食这类用来安身的东西,不敢独自享受,一定把它分给别人。”(曹刿)回答说:“这种小恩小惠不能遍及百姓,老百姓是不会顺从您的。”鲁庄公说:“祭祀用的纯色全体牲畜、玉和丝织品,(我从来)不敢虚报夸大数目,一定对上天说实情。”(曹刿)回答说:“(这只是)小信用,未能让神灵信服,神灵是不会保佑您的。”鲁庄公说:“大大小小的诉讼事件,即使不能一一明察,但我一定根据诚心(合理裁决)。”(曹刿)回答说:“这才是尽了本职一类的事。可以(凭借这个条件)打一仗。如果作战,请允许我跟随您一同去。”

(到了那一天,)鲁庄公和曹刿同坐一辆战车,在长勺和齐军作战。鲁庄公将要下令击鼓进军。曹刿说:“现在不行。”等到齐军三次击鼓之后。曹刿说:“可以(击鼓进军)了。”齐军大败。鲁庄公又要下令驱车追赶齐军。曹刿说:“还不行。”跳下车查看车轮辗出的痕迹,登上车前的横木眺望齐国军队,说:“可以(追击)了。”于是追击齐军。

战胜齐军后,鲁庄公问他取胜的原因。(曹刿)回答说:“作战,靠的是勇气。第一次击鼓能够振作士兵们的士气,第二次击鼓士兵们的士气就开始减弱了,第三次击鼓士兵们的士气就穷尽了。他们的士气已经耗尽而我军的士气正旺盛,所以才战胜了他们。像齐国这样的大国,(他们的情况)是难以推测的,怕他们设有埋伏。后来我看到他们车辙的痕迹混乱了,望见他们的旗帜倒下了,所以下令追击他们。”

【文言文译文二】

宋襄公与楚军在泓水作战。宋军已摆好了阵势,楚军还没有全部渡过泓水。担任司马的子鱼(对宋襄公)说:“对方人多而我们人少,趁着他们还没有全部渡过泓水,请您下令进攻他们。”宋襄公说:“不行。”(楚国的军队)已经全部渡过泓水,但还没有摆好阵势,子鱼又建议宋襄公下令进攻。宋襄公说:“不行。”等楚军摆好了阵势以后,宋军才去进攻楚军,结果宋军大败。宋襄公大腿受了伤,他的护卫官也被杀死了。宋国人都责备宋襄公。宋襄公说:“有道德的人不重复伤害已经负伤的人,也不俘虏头发斑白的敌人。古时候指挥战斗,是不凭借地势险要的。我虽然是亡国者的后代,却不去进攻没有摆好阵势的敌人。”

2021年重庆市中考语文预测卷

(二)阅读文言文完成9-12题。(15分)

湖心亭看雪

崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”

9. 解释下列加点的词语。(4分)

(1)湖中人鸟声俱绝 ( )

(2)上下一白 ( )

(3)客此 ( )

(4)及下船 ( )

【答案】(1)消失 (2) 全 (3)客居 (4)等到,到了

10. 用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

(1)雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

(2)莫说相公痴,更有痴似相公者。

【答案】

(1)(湖上)冰花周围弥漫着白汽,天与云与山与水,浑然一体,白茫茫一片。(2分)

(2)不要说相公您痴,还有像您一样痴的人呢。(2分)

11. 下列对文章内容和写法分析不当的一项是(3分) ( )

A. “湖中人鸟声俱绝”中的“绝”字,从听觉入手,写出了寒冬雪后西湖的冷寂。

B. 本文将记叙、描写、议论相结合,写出了湖心亭悠远脱俗的雪景和湖心亭的奇遇。

C. 结尾“痴”字与开头“独往湖心亭看雪”相呼应,写出了作者超然脱俗的精神境界。

D. “天与云与山与水”,连用三个“与”字,写出了天、云、山、水浑然一体的景象。

【答案】B

【解析】本文运用了记叙、描写、抒情的表达方式,没有议论。B项表述有误。

12. 本文和“链接材料”都表现了作者怎样的生活情趣?请具体分析。(4分)

【链接材料】

月上吴山,雾霭溟蒙①,截然划湖之半。洞箫于中流发声,受风若咽,而凄悄哀怨。湖山触之,仿佛若中秋气。雾消,月中湖水纯碧,舟沿白堤止焉。夜景澄澈,画船经堤下者,咸止而听。有歌而和者。

(节选自《湖心泛月记》,有删改)

【注】①溟蒙:昏暗,模糊不清。

【答案】都表现了作者痴迷山水、恬淡闲适的生活情趣。本文作者在大雪天独往湖心亭看雪,描绘湖心亭悠远脱俗雪景的同时,表现了作者不流于俗的闲情逸趣;“链接材料”中作者泛舟湖心,在感受月夜美景的同时将风声比作湖山的回应,表现出作者痴迷山水、恬淡闲适的生活情趣。

【参考译文】月亮升上吴山,薄雾朦胧,突然发现已经划到了湖中心。洞箫在中音开始吹响,被风一吹就像哽咽了,悄悄地传达哀怨。湖山回应,就像中秋时节。雾气消退,月光下湖水纯绿,小船沿着白堤停住。夜景清晰,经过白堤的画船,都停住而听。还有为箫声唱和的人。

2021年重庆市巴蜀中学中考第二次模拟考试语文试卷

(二)阅读下面的文言文,完成 9-12 题。(15 分)

《醉翁亭记》欧阳修

①环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里, 渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。 作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

②若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香, 佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同, 而乐亦无穷也。

③至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人 游也。临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴 也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白 发,颓然乎其间者,太守醉也。

④已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽 鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。 醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

解释下列加粗的词语。(4 分)

⑴杂然而前陈者 ⑵宴酣之乐

⑶射者中,弈者胜 ⑷鸣声上下

答:⑴摆放、陈列 ⑵尽情地喝酒 ⑶下棋 ⑷指高处和低处

10.用现代汉语翻译文中画横线的句子。(4 分)

山水之乐,得之心而寓之酒也。

译文:

答:欣赏山水美景的乐趣,领会在心里,寄托在酒上。

人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

译文:

答:游人只知道跟随太守游玩的乐趣,却不知道太守以宾客的快乐为快乐。

下列对选文内容的理解和分析有误的一项是( )(3 分)

A.文中②③④段开头分别用“若夫”“至于”“已而”等词语,来标示语意的转变、场景的 转移。

B.第③段以“太守醉也”照应文题,阐释原文“饮少辄醉”,极言太守实在不胜酒力。

C.第②段描写山间朝暮的阴晴变化和四季景色的迥然不同,突出流连山水的无穷乐趣。

D..第④段以“禽鸟之乐”“游人之乐”烘托“太守之乐”,从而突出了文章的主旨。

答:B。解析:“太守醉也”,“醉”是表象,实质是“与民同乐”。

12.阅读以下链接材料,试比较《醉翁亭记》与链接材料各表现了欧阳修及王都中怎样的思 想性格特点?两者有何共同点?(4 分)

饶州路①大饥,米价翔踊②,总管王都中③以官仓之米定其价为三等,言于江浙行省,以为须粜④以下等价,民乃可得食,未报,辄于下等减价十之二,使民就粜。行省怒其专擅, 都中曰:“饶去杭几二千里,比⑤议定往还,非半月不可。人七日不食则死,安能忍死以待 乎!”其民相与言曰:“公为我辈减米价,公果得罪,我辈当鬻⑥妻子以代公偿。”行省防 悟,都中乃得免。 (节选自《续资治通鉴》,有改动)

注:①路:元代行政区划单位。 ②翔踊:物价飞涨。 ③王都中:字符俞,元代官员,官至两任行省参

知政事。 ④粜:卖出粮食。 ⑤比:等到 ⑥鬻(yù):卖。

答:(1)欧阳修的思想性格特点;随遇而安,与民同乐;(1 分)王都中的思想性格特点: 为民请命,甘愿受罪。(1 分)(2)两者的共同点:为政一方,造福百姓,具有儒家济世情怀。(2 分)

参考译文:饶州路遭大饥荒,米价暴涨,总管王都中将官仓的米分定为三等价格,向江

浙行省上言,认为必须按下等价出卖,百姓才能吃得上,还未得答复,就按下等价又减价十 分之二,让百姓来买。行省对他擅作主张的行为十分恼怒,王都中说:“饶州距杭州差不多 两千里,等到决定了再返回来,非半个月的时间不可。可是人七天不吃东西就会死,怎么能 够忍心看着百姓饿死来等待呢!”那里的百姓对他说:“您为我们减了米价,您真的因此获 罪,我们就是卖了妻子儿女也要替您偿还。”行省这时才省悟,王都中于是得以免罪。

2021年重庆市九龙坡区中考适应性考试语文试题

(6)诗歌赏析:阅读诗歌,简述诗人表达的情感。(3分)

别云间

(明)夏完淳

三年羁旅客,今日又南冠。无限河山泪,谁言天地宽!

已知泉路近,欲别故乡难。毅魄归来日,灵旗空际看。

【注】夏完淳,明末抗清英雄。14岁随父和老师陈子龙起兵抗清,失败后只身流离,后返乡被捕,就义于南京。此诗是作者在被解送往南京前,临别家乡松江时所作。

_______________________________________________________________________________________________

(二)阅读下面两个文段,完成9~12题。(15分)

【甲】太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴乜。宴酣之乐,非丝竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

(节选自欧阳修《醉翁亭记》)

【乙】齐宣王见孟子于雪宫①。王曰:“贤者亦有此乐(指在别墅里居住游玩)乎?”

孟子对曰:“有。人不得,则非其上矣。不得而非其上者,非也;为民上而不与民同乐者,亦非也。乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。

(节选自《孟子·梁惠王下》)

【注释】①雪宫:齐宣王的离宫(古代帝王在正宫以外临时居住的宫室,相当于当今的别墅之类)。

9.解释下面句中加点的词语。(4分)

①至于负者歌于途( ) ②杂然而前陈者( )

③游人去而禽鸟乐也( ) ④贤者亦有此乐乎( )

10.把下面的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)野芳发而幽香,佳木秀而繁阴。

_______________________________________________________________________________________________

(2)为民上而不与民同乐者,亦非也。

_______________________________________________________________________________________________

11.下列对两个文段理解分析不正确的一项是(3分)( )

A.甲文“醉翁之意不在酒”是说作者的快乐不在宴饮,而在于徜徉山水的心旷神怡。

B.甲文禽鸟、游人和太守各有所乐,各得其乐,这正是物我和谐美好生活的写照。

C.乙文中孟子对齐宣王的快乐观不置可否,是想让齐宣王愉快接受他主张的快乐观。

D.写法上甲文以叙事、描写为主,乙文以议论说理为主,但在主旨上很有相近之处。

12.甲、乙两个文段都谈到了“乐”,欧阳修、齐宣王和孟子所说的“乐”有何异同?请结合文本简要回答。(4分)

(6)(3分)表达了诗人面对故土沦丧、山河破碎壮志未酬的悲愤慨叹,眷恋故土、怀念亲人的深情,以及盟誓誓死不屈志在恢复的决心。(3分,一点1分)

9.(4分)9.(4分)(1)背,背负(2)陈列,摆开(3)离去,离开(4)贤能,贤明(各1分)

10.(4分)(1)野花开放有一股清幽的香味,好的树木枝繁叶茂形成浓密的绿荫。(2分)

(2)作为老百姓的领导人而不与民同乐,也是不对的。(2分)

11.(3分)C(孟子并非不置可否,而是鲜明地表达了自己的观点)

12.(4分)①齐宣王说的是在别墅豪宅居住游玩的个人之乐,欧阳修说的是与宾客、百姓一起游玩山水宴饮之乐,孟子说的是要以人民的快乐为快乐的与民同乐。②欧、孟二人之乐类似,都是以人民为中心的与民同乐;二人与齐宣王的个人独得之乐不同。(各2分,意合即可)

【参考译文】

齐宣王在雪宫别墅里接见孟子。宣王说:“贤能的人也有在这样的别墅里居住游玩的快乐吗?”孟子回答说:“有。人们要是得不到这种快乐,就会埋怨他们的国君。得不到这种快乐就埋怨国君是不对的;(可是)作为老百姓的领导人而不与民同乐,也是不对的。国君以老百姓的忧愁为忧愁,老百姓也会以国君的有愁为忧愁。以天下人的快乐为快乐,以天下人的忧愁为忧愁,这样还不能这样还不能够使天下归服,是没有过的。

2021年重庆市江津七校中考第二次模拟考试语文试题

(二)阅读选文《醉翁亭记》,完成9-12题(15分)

醉翁亭记

欧阳修

环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺,而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。?

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

9.解释下列加点的词语。(4分)

(1)名之者谁( ) (2)望之蔚然而深秀者( )

(3)日出而林霏开( ) (4)树林阴翳( )

10.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)野芳发而幽香,佳木秀而繁阴。

(2)人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

11.下列对文章内容分析不当的一项是( )(3分)

A.文中“日出而林霏开,云归而岩穴暝”一句,采用了对偶手法,描写了山间变幻多姿的早晚景物,两幅画面对比鲜明。

B.文中写“颓然乎其间者,太守醉也”,既照应了首段太守“饮少辄醉”,也凸显了作者政治失意、仕途坎坷的内心抑郁和苦闷。

C.本文除第一段外,每段开头都用领起性词语引出下文。从“若夫”到“至于”到“已而”展开了从景物到游乐到归来的一幅幅画卷。

D.第三段通过滁人游、太守宴、众宾欢、太守醉四个画面,展现了太守与民同乐的美好场景。

12.五柳先生和醉翁同是饮酒,其用意有什么不同?请根据原文和链接材料回答这个问题。(4分)

链接材料:先生不知何许人也,也不详其姓字,宅边有五柳树,因以为号焉,闲静少言,不慕荣利。好该书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食,性嗜酒,家贫不能常得。亲旧知其如此。或置酒而招之;造饮辄尽,期在必醉;既醉而退,曾不吝情去留。环堵萧然,不蔽风日,短褐穿结,箪飘屡空,晏如也。常著文章自娱,颇示己志。忘怀得失,以此自终。(选自陶渊明《五柳先生传》)

9.(1)取名,命名 (2)茂盛的样子 (3)弥漫的云气 (4)遮盖

10.(1)野花开放,有一股清幽的香味。好的树木枝繁叶茂,形成浓密的绿荫。

(2)游人只知道跟着太守游玩的乐趣,却不知道太守以游人的快乐为快乐。

11. B

12. ①五柳先生:在饮酒中自得其乐,并忘却荣辱得失。(出处,学生可不写:文章自娱。忘怀得失)

②醉翁:借饮酒助山水游乐之兴,表达与民同乐情怀。(出处,学生可不写: 醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。醉能同其乐)

2021年重庆市实验外国语学校中考三诊语文试题

(二)阅读下面的文言文,完成 9—12 题。(15 分)

邹忌讽齐王纳谏

《战国策》

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也?”旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”明日徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

9.解释下面句子中加点字词的意思。(4 分)

(1)朝服衣冠( ) (2)孰视之( )

(3)王之蔽甚矣( ) (4)时时而间进( )

10.翻译下面的句子。(4 分)

(1)邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。

(2)群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏。

11.下面对文章的理解与分析有误的一项是( )(3 分)

A.妻、妾、客虽然都认为邹忌比徐公美,但是因为三人与邹忌有亲疏远近之分,所以措辞上有细微的差别。

B.文章多处运用“三”,邹忌比美时“三问”“三思”,讽谏时的“三比”表现出了邹忌是个头脑清醒,有自知之明,勤于思考,擅长进谏的人。

C.“善”是齐威王对邹忌劝谏的肯定和赞扬,写出了他虚心纳谏的态度。

D.燕赵韩魏四国来朝,从正面衬托出了齐威王纳谏成果之大,由此引出“战胜于朝廷”的结论。

12.请根据邹忌和护儿劝谏的不同结果,简要分析两人规劝方式的不同。(4 分)

【链接材料】

十二年,(隋炀帝)驾幸江都,护儿谏曰:“陛下兴军旅,百姓易咨怨①。车驾游幸②,深恐非宜。惟愿驻驾洛阳,与时休息。陛下今幸江都,是臣衣锦之地,臣荷恩③深重,不敢专为身④谋。”帝闻之,厉色而起,数日不得见。

【注】①咨怨:zīyuàn ,嗟叹怨恨 ②游幸:指帝王或后妃出游

③荷恩:蒙受恩惠 ④身:本人,自己

9.(1)穿戴 (2) 通熟,仔细 (3)蒙蔽, 这里指所受的蒙蔽 (4)间或,偶然

10.(1)邹忌身高八尺多,容貌光艳美丽。

(2)所有的大臣官吏老百姓能够当面指责我的过错的,可得上等奖赏。

11. D

12.(1)邹忌是讽谏,以自己和徐公比美这件事设喻 ,推己及人,以小见大,寓治国安邦之道于形象地类比之中, 贴切自然,因此齐威王乐于纳谏,并勇于革新,最后四国来朝,战胜于朝廷。

(2)护儿采用直谏的方式规劝隋炀帝驻驾洛阳,不要兴军旅,不要远游江都, 惹得隋炀帝龙颜大怒,接连几日不见他。(规劝方式2分,结果2分)

2021年重庆中考仿真模拟题

(二)阅读文言文完成9-12题。(15分)

陋室铭

_??????é??_?_????????????_

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

9. 解释下列句中加点的词语。(4分)

(1)斯是陋室 ________

(2)苔痕上阶绿 ________

(3)可以调素琴 ________

(4)无丝竹之乱耳 ________

10. 用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

(1)山不在高,有仙则名。

(2)谈笑有鸿儒,往来无白丁。

11. 下列对本文内容和写法分析有误的一项是(3分) ( )

A. 文章从“山”与“仙”、“水”与“龙”的关系入手,引出“斯是陋室,惟吾德馨”的主旨。

B. 陋室之所以不陋,是因为陋室主人的“德馨”,即高尚的精神生活使简陋的屋舍变得不简陋。

C. 作者既有积极出世的抱负,也有淡泊功名的生活态度,并以孔子勉励自己建功立业。

D. 文章使用比兴、对偶、用典等多种手法,体现了作者不与世事沉浮的独立人格。

12、结合两文,具体说说刘禹锡表现出的某一性格特点。(4分)

【链接材料】

叔文败,坐贬连州刺史。在道,贬朗州司马。地居西南夷,土风僻陋,举目殊俗,无可与言者。禹锡在朗州十年,唯以文章吟咏,陶冶性情。 (节选自《新唐书·刘禹锡传》

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

9、(4分)(1)这 (2)蔓延到……上 (3)调弄 (4)扰乱

10. (1)山不一定要高,有仙人(居住)就有名。(2分)

(2)说说笑笑的是博学的人,来来往往的没有没有功名的人。(2分)

11.(3分) C 【解析】C项“并以孔子勉励自己建功立业”说法错误,作者用以孔子之语,是为了勉励自己进一步修炼高尚品德。

12、①高雅脱俗,不与世俗之人来往,课文如“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,链接材料如“举目殊俗,无可与言者”。(2分)②淡泊闲适,沉醉读书写作,课文如“阅金经”,“无案牍之劳形”,链接材料如“在朗州十年,唯以文章吟咏,陶冶性情”。(2分)

2021年重庆市中考语文临考押题卷

(二)阅读下面的文言文,完成9-12题。(15分)

曹刿论战

《左传》

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

9.解释下列加粗的词语。(4分)

(1)衣食所安 _____________

(2)弗敢加也 _____________

(3)公将驰之 _____________

(4)小大之狱 _____________

10.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

(1)小信未孚,神弗福也。

(2)一鼓作气,再而衰,三而竭。

11.下列对原文内容分析不正确的一项是( )(3分)

A.“肉食者鄙,未能远谋”一句为下文写鲁庄公做铺垫,衬托了曹刿的远见卓识。

B.本文以人物活动为线索:请见——提问——参战——释疑。

C.鲁国在这场战争中取胜的原因在于:鲁庄公能够取信于民,曹刿指挥作战运用了正确的战略战术。

D.本文剪裁得当,作者详写战前曹、庄二人的对话,略写战斗的场面及战后的分析。

12.结合“链接材料”,谈谈长勺之战与泓水之战产生不同结局的原因是什么?(4分)

【链接材料】

宋公及楚人战于泓①。宋人既成列②楚人未既③济。司马④曰:“彼众我寡,及其未既济也,请击之。”公曰:“不可。”既济而未成列,又以告。公曰:“未可。”既陈⑤而后击之,宋师败绩。公伤股,门官⑥歼焉。国人皆咎公。公曰:“君子不重⑦伤,不禽二毛⑧。古之为军也,不以阻隘也。寡人虽亡国之馀⑨,不鼓不成列。”

(选自《子鱼论战》)

【注】①宋公:宋襄公。泓:泓水,河名。②成列:指摆好阵势。③既:尽,全部。④司马:官名,这里指子鱼。⑤陈:通“阵”,指摆好阵势。⑥门官:国君的卫士。⑦重(chóng):重复,再次。⑧二毛:头发斑白的人。⑨亡国之馀:亡国者的后代。

9.答案:(1)安身 虚夸,夸大 驱车追赶 诉讼事件

10.答案:(1)(这只是)小信用,未能让神灵信服,神灵是不会保佑您的。

(2)第一次击鼓能够振作土兵们的士气,第二次击鼓士兵们的士气就开始减弱了,第三次击鼓士兵们的士气就穷尽了。

11.答案:D

解析:本题考查分析文言文内容。略写的只有战斗的场面。

12.答案:长勺之战鲁庄公取信于民且善于听取曹刿的建议,在战争中抓住战机,因此取胜;泓水之战宋公不听取子鱼的意见,固执己见,不能抓住战机,因此失败。

解析:本题考查理解文言文的主要内容。长勺之战中,鲁国能够以弱胜强是因为在战前鲁庄公能够做到取信于民,在作战的过程中能够听取曹刿的建议,抓住有利的战机;而泓水之战中,宋襄公固执己见,没有听取子鱼的建议抓住有利的战机,导致了失败。

【文言文译文一】

鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打我们鲁国。鲁庄公将要迎战,曹刿请求拜见鲁庄公。他的同乡说:“当权者自会谋划这件事,你又何必参与呢?”曹刿说:“当权者目光短浅,不能深谋远虑。”于是入朝去见鲁庄公。(曹刿)问:“(您)凭借什么作战?”鲁庄公说:“衣食这类用来安身的东西,不敢独自享受,一定把它分给别人。”(曹刿)回答说:“这种小恩小惠不能遍及百姓,老百姓是不会顺从您的。”鲁庄公说:“祭祀用的纯色全体牲畜、玉和丝织品,(我从来)不敢虚报夸大数目,一定对上天说实情。”(曹刿)回答说:“(这只是)小信用,未能让神灵信服,神灵是不会保佑您的。”鲁庄公说:“大大小小的诉讼事件,即使不能一一明察,但我一定根据诚心(合理裁决)。”(曹刿)回答说:“这才是尽了本职一类的事。可以(凭借这个条件)打一仗。如果作战,请允许我跟随您一同去。”

(到了那一天,)鲁庄公和曹刿同坐一辆战车,在长勺和齐军作战。鲁庄公将要下令击鼓进军。曹刿说:“现在不行。”等到齐军三次击鼓之后。曹刿说:“可以(击鼓进军)了。”齐军大败。鲁庄公又要下令驱车追赶齐军。曹刿说:“还不行。”跳下车查看车轮辗出的痕迹,登上车前的横木眺望齐国军队,说:“可以(追击)了。”于是追击齐军。

战胜齐军后,鲁庄公问他取胜的原因。(曹刿)回答说:“作战,靠的是勇气。第一次击鼓能够振作士兵们的士气,第二次击鼓士兵们的士气就开始减弱了,第三次击鼓士兵们的士气就穷尽了。他们的士气已经耗尽而我军的士气正旺盛,所以才战胜了他们。像齐国这样的大国,(他们的情况)是难以推测的,怕他们设有埋伏。后来我看到他们车辙的痕迹混乱了,望见他们的旗帜倒下了,所以下令追击他们。”

【文言文译文二】

宋襄公与楚军在泓水作战。宋军已摆好了阵势,楚军还没有全部渡过泓水。担任司马的子鱼(对宋襄公)说:“对方人多而我们人少,趁着他们还没有全部渡过泓水,请您下令进攻他们。”宋襄公说:“不行。”(楚国的军队)已经全部渡过泓水,但还没有摆好阵势,子鱼又建议宋襄公下令进攻。宋襄公说:“不行。”等楚军摆好了阵势以后,宋军才去进攻楚军,结果宋军大败。宋襄公大腿受了伤,他的护卫官也被杀死了。宋国人都责备宋襄公。宋襄公说:“有道德的人不重复伤害已经负伤的人,也不俘虏头发斑白的敌人。古时候指挥战斗,是不凭借地势险要的。我虽然是亡国者的后代,却不去进攻没有摆好阵势的敌人。”

2021年重庆市中考语文预测卷

(二)阅读文言文完成9-12题。(15分)

湖心亭看雪

崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”

9. 解释下列加点的词语。(4分)

(1)湖中人鸟声俱绝 ( )

(2)上下一白 ( )

(3)客此 ( )

(4)及下船 ( )

【答案】(1)消失 (2) 全 (3)客居 (4)等到,到了

10. 用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

(1)雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

(2)莫说相公痴,更有痴似相公者。

【答案】

(1)(湖上)冰花周围弥漫着白汽,天与云与山与水,浑然一体,白茫茫一片。(2分)

(2)不要说相公您痴,还有像您一样痴的人呢。(2分)

11. 下列对文章内容和写法分析不当的一项是(3分) ( )

A. “湖中人鸟声俱绝”中的“绝”字,从听觉入手,写出了寒冬雪后西湖的冷寂。

B. 本文将记叙、描写、议论相结合,写出了湖心亭悠远脱俗的雪景和湖心亭的奇遇。

C. 结尾“痴”字与开头“独往湖心亭看雪”相呼应,写出了作者超然脱俗的精神境界。

D. “天与云与山与水”,连用三个“与”字,写出了天、云、山、水浑然一体的景象。

【答案】B

【解析】本文运用了记叙、描写、抒情的表达方式,没有议论。B项表述有误。

12. 本文和“链接材料”都表现了作者怎样的生活情趣?请具体分析。(4分)

【链接材料】

月上吴山,雾霭溟蒙①,截然划湖之半。洞箫于中流发声,受风若咽,而凄悄哀怨。湖山触之,仿佛若中秋气。雾消,月中湖水纯碧,舟沿白堤止焉。夜景澄澈,画船经堤下者,咸止而听。有歌而和者。

(节选自《湖心泛月记》,有删改)

【注】①溟蒙:昏暗,模糊不清。

【答案】都表现了作者痴迷山水、恬淡闲适的生活情趣。本文作者在大雪天独往湖心亭看雪,描绘湖心亭悠远脱俗雪景的同时,表现了作者不流于俗的闲情逸趣;“链接材料”中作者泛舟湖心,在感受月夜美景的同时将风声比作湖山的回应,表现出作者痴迷山水、恬淡闲适的生活情趣。

【参考译文】月亮升上吴山,薄雾朦胧,突然发现已经划到了湖中心。洞箫在中音开始吹响,被风一吹就像哽咽了,悄悄地传达哀怨。湖山回应,就像中秋时节。雾气消退,月光下湖水纯绿,小船沿着白堤停住。夜景清晰,经过白堤的画船,都停住而听。还有为箫声唱和的人。