第21课 现代中国教育的发展 课件-江西省吉安市峡江中学2020-2021学年高中历史人教版必修3(共24张ppt)

文档属性

| 名称 | 第21课 现代中国教育的发展 课件-江西省吉安市峡江中学2020-2021学年高中历史人教版必修3(共24张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-10 17:05:24 | ||

图片预览

文档简介

我们国家,国力强弱、经济发展后劲的大小,越来越

取决于劳动者的素质,取决于知识分子的数量和质量。一个十亿人口的大国,教育搞上去了,人才资源的巨大优势是任何国家比不了的……如果现在不向全党提出这样的任务,就会误大事,就要负历史责任。

教育是一个民族最根本的事业。

——邓小平

“国运兴衰,系于教育。”

第21课 现代中国教育的发展

(1)教育性质:

(2)教育方针:

(3)办学制度:

1.措施:

2.成果

将半殖民地半封建教育变为社会主义方向的人民教育

德智体全面发展的方针

全日制和半工半读制相结合

(1)形成了比较完整的国民教育体系

(2)培养了大批素质较高的建设人才

一、人民教育的奠基

田头识字学习

偏远贫因地区的小学

20世纪五六十年代,我国经济落后,政府办了许多工农速成中学和文化补习学校,田头识字教学等形式,这些形式为扫盲教育作出贡献。

“ 中华人民共和国成立后,在一个时期内国家主要发展全日制学校。在这个过程中发现,只是发展这种单一类型的学校有不少问题,如:由于国家经济条件的限制,这种学校难于迅速发展,不能尽快普及教育;教育结构与经济结构脱节,不能升学的大批中小学毕业生,缺乏一定的生产知识和技能,很难安排工作,同国民经济的发展不相适应;还有许多已经走上工作岗位的人文化水平不高,需要学习知识,等等。

针对这些问题,1957年11月 8日,刘少奇建议试办半工半读学校。”

既然新中国已经建立全日制学校教育制度,那么为什么还要建立半工半读的学校教育制度?

新中国头17年教育与旧中国教育发展的比较

?

1965年在校生

比旧中国最多时增长

1965年

学校数

比旧中国最多时增长

高等学校

67.4万人

1947年的3.3倍

434所

1947年的1.1倍

中等学校

1432万人

1946年的6.9倍

80993所

1949年的14.1倍

小学

11626.9万人

1946年的3.9倍

168100所

1949年的4.9倍

学思之窗:

思考:新中国的教育事业有了哪些发展?为什么得到较快发展?

答:新中国教育事业的较大发展主要表现在:逐步形成从小学到大学,从全日制教育到半工半读教育等比较完整的国民教育体系;培养了大批素质较高的劳动后备军和德才兼备的建设人才。

原因是制定并全面贯彻了正确的教育方针。

新中国教育获得了怎样的发展?为什么?

〔学思之窗〕

⑶ 70年代初期,高等学校招收工农兵学员;

⑵1966年夏,废除高考制度;

(1)学校停课,师生卷入扫“四旧”活动、闹“革命”,批“走资派”;

1.教育受冲击的表现

二、动乱中的教育

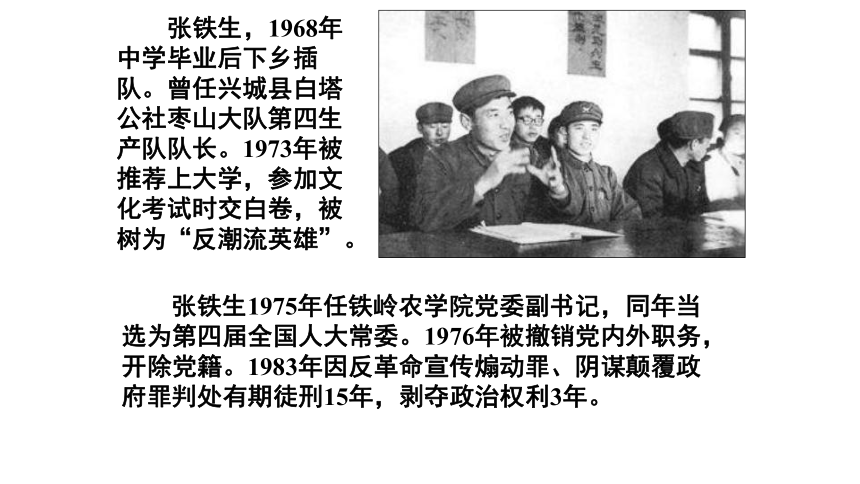

张铁生1975年任铁岭农学院党委副书记,同年当

选为第四届全国人大常委。1976年被撤销党内外职务,

开除党籍。1983年因反革命宣传煽动罪、阴谋颠覆政

府罪判处有期徒刑15年,剥夺政治权利3年。

张铁生,1968年

中学毕业后下乡插

队。曾任兴城县白塔

公社枣山大队第四生

产队队长。1973年被

推荐上大学,参加文

化考试时交白卷,被

树为“反潮流英雄”。

1968年12月,毛泽东说:“知识青年到农村去,

接受贫下中农的再教育,很有必要”,上山下乡运动

大规模展开,1968年当年在校的初高中生(1966、

1967、1968年三届学生,后被称为“老三届”),全

部前往农村。

文革中上山下乡的知识青年总人数达

到1600多万人,十分之一的城市人口来到

了乡村。这是人类现代史上罕见的从城市

到乡村的人口大迁移。全国城市居民家庭

中,几乎没有一家不和“知青”下乡联系

在一起。

海南知青武装训练

军垦农场的北大学生

2.教育受冲击的危害

1、破坏中国教育事业,导致各行各业人才缺乏,整个中华民族素质下降,拉大了中国与发达国家的差距

2、基础教育受害十分严重,出现人才断层

1.教育受冲击的表现

对我国社会主义现代化建设造成不可估量的损失

二、动乱中的教育

邓小平肯定建国前17年教育工作;

全面拨乱反正,整顿教育秩序,恢复高考制度;

倡导尊师重教,提出教育应该优先发展的思想。

1983年“三个面向”的指导思想;

普及义务教育,制定《义务教育法》;

启动希望工程

普通教育与职业教育并举;

扩大高校办学自主权。

1.70年代(1976-1979年)

2.80年代(1981-9189年)

三、教育的复兴

国家拨款为主与多渠道筹措资金为辅;

1995年实施“211工程”计划;

1995年实施“科教兴国”战略;

1998年实施“985工程”计划;

大力发展西部教育和少数民族教育。

3.90年代(1991-今)

1980

1990

1977

70年代

80年代

90年代

1970

1983

1986

“三个面向”

《中华人民共和国义务教育法》

1989

“希望工程”

1993

1995

“211工程”

“科教兴国”

恢复高考制度

1998

“985工程”

三、教育的复兴

山东蓝翔职业技术学校

《中华人民共和国义务教育法》1986年4月12日由第六届全国人民代表大会第四次会议通过,1986年7月1日起施行。

明确了我国义务教育的公益性、统一性和义务性。这是义务教育的三个基本性质。

从义务教育发展来看,关乎整个民族素质的提高和民族的复兴,对整个教育的发展具有奠基性意义和深远的历史作用,是义务教育的一个新的里程碑。

普及九年义务教育

2018年,全国高中阶段共有学校2.44万所。全国高中阶段教育招1352.12万人;在校生3931.24万人。全国中等职业教育在校生1551.84万人。

大力发展高中教育

“985工程”是我国政府为建设若干所世界一流大学和一批国际知名的高水平研究型大学而实施的建设工程。目前985院校有39所。“211工程”是我国政府在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。目前 211院校有112所。2018年,全国共有普通高校2663所,各种形式的高等教育在学总规模3833万人。我国已建成世界上最大规模的高等教育体系。

1998年5月4日,时任国家主席江泽民在庆祝北京大学建校100周年大会上代表中国共产党和中华人民共和国中央人民政府向全社会宣告:"为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学。

高校迅速发展壮大

苏明娟与她可爱的女儿

我要上学

“一张照片改变命运”。1991年,一张“我要上学”的照片让中国人记住了那双大眼睛。大眼睛女孩苏明娟也成为“希望工程”的宣传标志。苏明娟后来从安徽大学毕业,现已是一名银行白领。工作后,苏明娟把第一笔工资捐给了“希望工程”,并且每年都在奉献爱心,帮助有需要的孩子。

课堂检测

1.(2020·唐山高二检测)1949年底召开第一次全国教育工作会议,决定建立人民教育事业。1957年毛泽东提出:“我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。”材料最能说明当时我国 ( )

A.打破了资产阶级对教育的垄断

B.贯彻“双百”方针的必要性

C.迫切需要提高国民的文化素质

D.通过教育立法保障人才培养

C

2.1958年第一所半工半读学校——天津国棉厂半工半读学校开学。之后,全国相继办起各种类型的半工半读学校。这表明了中华人民共和国成立初期 ( )

A.义务教育走向全面发展

B.职业教育得到充分发展

C.教育与生产劳动相结合

D.建立了完整的教育体系

C

3.(2020·广东学业考)教育部《关于1977年高等学校招生工作的意见》指出:“废除推荐制度,恢复文化考试,实行德、智、体全面考核、择优录取;规定考生必须高中毕业或具有同等学历,恢复从应届毕业生中招生。”这反映当时国家 ( )

A.实施“双百”方针 B.准备恢复高考制度

C.启动“希望工程” D.实行“科教兴国”战略

B

4.2016年《国务院关于深化改革加快发展民族教育的决定》要求,保留并进一步完善边疆山区、牧区、少数民族聚居地区少数民族考生高考加分优惠政策。该项规定的实施 ( )

A.巩固了民族区域自治制度

B.体现了教育公平和民族平等

C.推进了高考制度深入改革

D.加大了少数民族的教育投入

B

取决于劳动者的素质,取决于知识分子的数量和质量。一个十亿人口的大国,教育搞上去了,人才资源的巨大优势是任何国家比不了的……如果现在不向全党提出这样的任务,就会误大事,就要负历史责任。

教育是一个民族最根本的事业。

——邓小平

“国运兴衰,系于教育。”

第21课 现代中国教育的发展

(1)教育性质:

(2)教育方针:

(3)办学制度:

1.措施:

2.成果

将半殖民地半封建教育变为社会主义方向的人民教育

德智体全面发展的方针

全日制和半工半读制相结合

(1)形成了比较完整的国民教育体系

(2)培养了大批素质较高的建设人才

一、人民教育的奠基

田头识字学习

偏远贫因地区的小学

20世纪五六十年代,我国经济落后,政府办了许多工农速成中学和文化补习学校,田头识字教学等形式,这些形式为扫盲教育作出贡献。

“ 中华人民共和国成立后,在一个时期内国家主要发展全日制学校。在这个过程中发现,只是发展这种单一类型的学校有不少问题,如:由于国家经济条件的限制,这种学校难于迅速发展,不能尽快普及教育;教育结构与经济结构脱节,不能升学的大批中小学毕业生,缺乏一定的生产知识和技能,很难安排工作,同国民经济的发展不相适应;还有许多已经走上工作岗位的人文化水平不高,需要学习知识,等等。

针对这些问题,1957年11月 8日,刘少奇建议试办半工半读学校。”

既然新中国已经建立全日制学校教育制度,那么为什么还要建立半工半读的学校教育制度?

新中国头17年教育与旧中国教育发展的比较

?

1965年在校生

比旧中国最多时增长

1965年

学校数

比旧中国最多时增长

高等学校

67.4万人

1947年的3.3倍

434所

1947年的1.1倍

中等学校

1432万人

1946年的6.9倍

80993所

1949年的14.1倍

小学

11626.9万人

1946年的3.9倍

168100所

1949年的4.9倍

学思之窗:

思考:新中国的教育事业有了哪些发展?为什么得到较快发展?

答:新中国教育事业的较大发展主要表现在:逐步形成从小学到大学,从全日制教育到半工半读教育等比较完整的国民教育体系;培养了大批素质较高的劳动后备军和德才兼备的建设人才。

原因是制定并全面贯彻了正确的教育方针。

新中国教育获得了怎样的发展?为什么?

〔学思之窗〕

⑶ 70年代初期,高等学校招收工农兵学员;

⑵1966年夏,废除高考制度;

(1)学校停课,师生卷入扫“四旧”活动、闹“革命”,批“走资派”;

1.教育受冲击的表现

二、动乱中的教育

张铁生1975年任铁岭农学院党委副书记,同年当

选为第四届全国人大常委。1976年被撤销党内外职务,

开除党籍。1983年因反革命宣传煽动罪、阴谋颠覆政

府罪判处有期徒刑15年,剥夺政治权利3年。

张铁生,1968年

中学毕业后下乡插

队。曾任兴城县白塔

公社枣山大队第四生

产队队长。1973年被

推荐上大学,参加文

化考试时交白卷,被

树为“反潮流英雄”。

1968年12月,毛泽东说:“知识青年到农村去,

接受贫下中农的再教育,很有必要”,上山下乡运动

大规模展开,1968年当年在校的初高中生(1966、

1967、1968年三届学生,后被称为“老三届”),全

部前往农村。

文革中上山下乡的知识青年总人数达

到1600多万人,十分之一的城市人口来到

了乡村。这是人类现代史上罕见的从城市

到乡村的人口大迁移。全国城市居民家庭

中,几乎没有一家不和“知青”下乡联系

在一起。

海南知青武装训练

军垦农场的北大学生

2.教育受冲击的危害

1、破坏中国教育事业,导致各行各业人才缺乏,整个中华民族素质下降,拉大了中国与发达国家的差距

2、基础教育受害十分严重,出现人才断层

1.教育受冲击的表现

对我国社会主义现代化建设造成不可估量的损失

二、动乱中的教育

邓小平肯定建国前17年教育工作;

全面拨乱反正,整顿教育秩序,恢复高考制度;

倡导尊师重教,提出教育应该优先发展的思想。

1983年“三个面向”的指导思想;

普及义务教育,制定《义务教育法》;

启动希望工程

普通教育与职业教育并举;

扩大高校办学自主权。

1.70年代(1976-1979年)

2.80年代(1981-9189年)

三、教育的复兴

国家拨款为主与多渠道筹措资金为辅;

1995年实施“211工程”计划;

1995年实施“科教兴国”战略;

1998年实施“985工程”计划;

大力发展西部教育和少数民族教育。

3.90年代(1991-今)

1980

1990

1977

70年代

80年代

90年代

1970

1983

1986

“三个面向”

《中华人民共和国义务教育法》

1989

“希望工程”

1993

1995

“211工程”

“科教兴国”

恢复高考制度

1998

“985工程”

三、教育的复兴

山东蓝翔职业技术学校

《中华人民共和国义务教育法》1986年4月12日由第六届全国人民代表大会第四次会议通过,1986年7月1日起施行。

明确了我国义务教育的公益性、统一性和义务性。这是义务教育的三个基本性质。

从义务教育发展来看,关乎整个民族素质的提高和民族的复兴,对整个教育的发展具有奠基性意义和深远的历史作用,是义务教育的一个新的里程碑。

普及九年义务教育

2018年,全国高中阶段共有学校2.44万所。全国高中阶段教育招1352.12万人;在校生3931.24万人。全国中等职业教育在校生1551.84万人。

大力发展高中教育

“985工程”是我国政府为建设若干所世界一流大学和一批国际知名的高水平研究型大学而实施的建设工程。目前985院校有39所。“211工程”是我国政府在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。目前 211院校有112所。2018年,全国共有普通高校2663所,各种形式的高等教育在学总规模3833万人。我国已建成世界上最大规模的高等教育体系。

1998年5月4日,时任国家主席江泽民在庆祝北京大学建校100周年大会上代表中国共产党和中华人民共和国中央人民政府向全社会宣告:"为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学。

高校迅速发展壮大

苏明娟与她可爱的女儿

我要上学

“一张照片改变命运”。1991年,一张“我要上学”的照片让中国人记住了那双大眼睛。大眼睛女孩苏明娟也成为“希望工程”的宣传标志。苏明娟后来从安徽大学毕业,现已是一名银行白领。工作后,苏明娟把第一笔工资捐给了“希望工程”,并且每年都在奉献爱心,帮助有需要的孩子。

课堂检测

1.(2020·唐山高二检测)1949年底召开第一次全国教育工作会议,决定建立人民教育事业。1957年毛泽东提出:“我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。”材料最能说明当时我国 ( )

A.打破了资产阶级对教育的垄断

B.贯彻“双百”方针的必要性

C.迫切需要提高国民的文化素质

D.通过教育立法保障人才培养

C

2.1958年第一所半工半读学校——天津国棉厂半工半读学校开学。之后,全国相继办起各种类型的半工半读学校。这表明了中华人民共和国成立初期 ( )

A.义务教育走向全面发展

B.职业教育得到充分发展

C.教育与生产劳动相结合

D.建立了完整的教育体系

C

3.(2020·广东学业考)教育部《关于1977年高等学校招生工作的意见》指出:“废除推荐制度,恢复文化考试,实行德、智、体全面考核、择优录取;规定考生必须高中毕业或具有同等学历,恢复从应届毕业生中招生。”这反映当时国家 ( )

A.实施“双百”方针 B.准备恢复高考制度

C.启动“希望工程” D.实行“科教兴国”战略

B

4.2016年《国务院关于深化改革加快发展民族教育的决定》要求,保留并进一步完善边疆山区、牧区、少数民族聚居地区少数民族考生高考加分优惠政策。该项规定的实施 ( )

A.巩固了民族区域自治制度

B.体现了教育公平和民族平等

C.推进了高考制度深入改革

D.加大了少数民族的教育投入

B

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术