第14课 从“师夷长技”到维新变法 课件-江西省吉安市峡江中学2020-2021学年高中历史人教版必修3(共25张ppt)

文档属性

| 名称 | 第14课 从“师夷长技”到维新变法 课件-江西省吉安市峡江中学2020-2021学年高中历史人教版必修3(共25张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 492.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-10 17:08:51 | ||

图片预览

文档简介

世界上有两种东西最有力量,一是剑,二是思想,而思想比剑更有力量。

——拿破仑

近代中国的思想解放潮流

——中国去向何处?

林则徐 李鸿章 康有为 孙中山 陈独秀 李大钊

器物

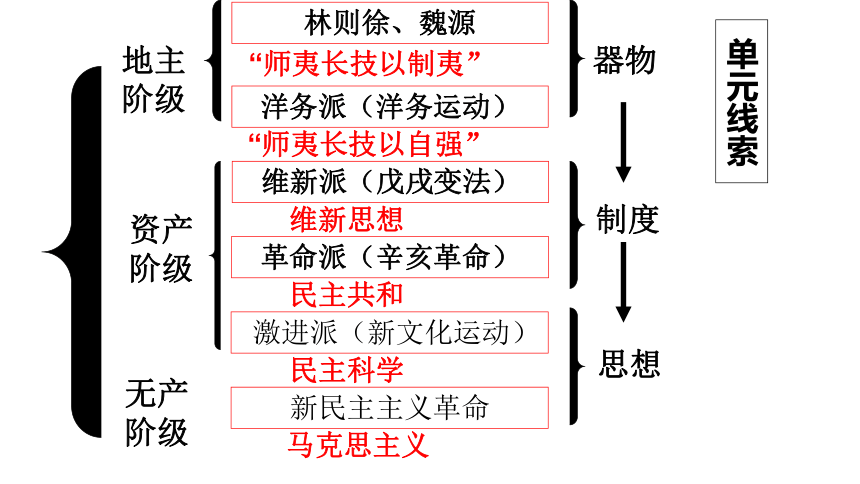

林则徐、魏源

洋务派(洋务运动)

地主阶级

维新派(戊戌变法)

革命派(辛亥革命)

资产阶级

“师夷长技以制夷”

“师夷长技以自强”

维新思想

民主共和

单元线索

激进派(新文化运动)

民主科学

制度

新民主主义革命

马克思主义

思想

无产阶级

第十四课

从“师夷长技”到维新变法

学习目标

1、了解鸦片战争后中国人学习西方、寻求变革的思想,把握近代中国思想解放的历程;

2、理解维新变法思想在近代中国社会发展进程中所起的作用。

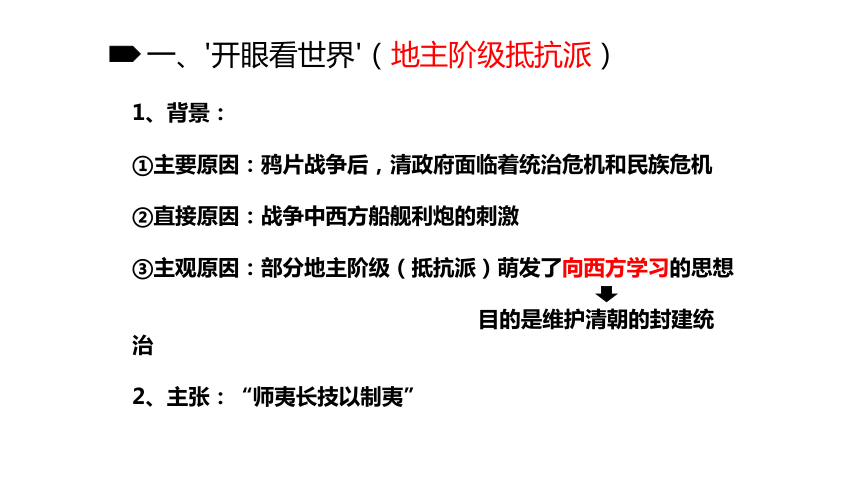

一、'开眼看世界'(地主阶级抵抗派)

1、背景:

①主要原因:鸦片战争后,清政府面临着统治危机和民族危机

②直接原因:战争中西方船舰利炮的刺激

③主观原因:部分地主阶级(抵抗派)萌发了向西方学习的思想

目的是维护清朝的封建统治

2、主张:“师夷长技以制夷”

3、代表人物:林则徐、魏源

林则徐(1785~1850),1839年在湖广总督任上,上书道光皇帝,主张严禁鸦片。1839年任钦差大臣的林则徐赴广州主持禁烟,虎门销烟的主持者。1840年任两广总督,积极备战鸦片战争和英国入侵,英国在广东未得逞,于是北上,受到朝廷怪罪。

主要代表:

设驿馆,编译《四洲志》--近代中国第一部系统的世界地理志

开眼看世界的第一人,迈出了向西方学习的第一步

魏源(1794~1857),经世致用的代表人物之一。鸦片战争期间,参加浙东抗英战役,写出《圣武记》一书。后依据林则徐的嘱托在《四洲志》基础上增补写出《海国图志》,这部书在南京条约签订后不久成书,初为50卷,后增补为100卷。此书后传入日本,对日本维新运动也产生了一定的影响。

主要代表:

编撰出《海国图志》--当时介绍西方历史地理最详实的专著

提出了“师夷长技以制夷”的思想

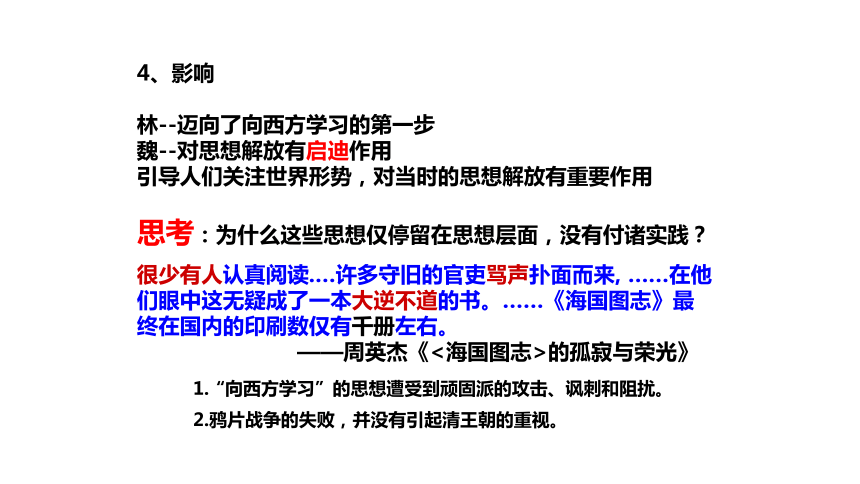

4、影响

林--迈向了向西方学习的第一步

魏--对思想解放有启迪作用

引导人们关注世界形势,对当时的思想解放有重要作用

思考:为什么这些思想仅停留在思想层面,没有付诸实践?

很少有人认真阅读.…许多守旧的官吏骂声扑面而来, ……在他们眼中这无疑成了一本大逆不道的书。……《海国图志》最终在国内的印刷数仅有千册左右。

——周英杰《<海国图志>的孤寂与荣光》

1.“向西方学习”的思想遭受到顽固派的攻击、讽刺和阻扰。

2.鸦片战争的失败,并没有引起清王朝的重视。

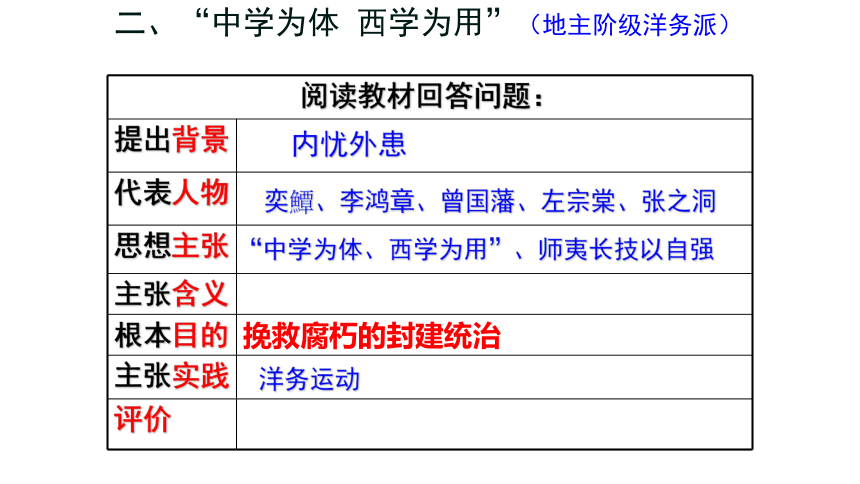

阅读教材回答问题:

提出背景

代表人物

思想主张

主张含义

根本目的

挽救腐朽的封建统治

主张实践

评价

内忧外患

“中学为体、西学为用”、师夷长技以自强

二、“中学为体 西学为用”(地主阶级洋务派)

奕?、李鸿章、曾国藩、左宗棠、张之洞

洋务运动

“中体西用”思想的含义

“中学”指什么?

“西学”指什么?

封建纲常伦理

西方先进科学技术

“中学”“西学”的地位:

“中学”是根本

“西学”是补充

根本目的:

挽救腐朽的封建统治

(前期)以“自强”为旗号,创办军事工业。

(后期)以“求富”为旗号,兴办民用工业。

(70年代中期开始)筹划海防,建立近代海军。

(60年代开始)创办近代教育(办学堂、派留学生)

思想实践:洋务运动:

时间:

旗帜:

内容:

19世纪60~90年代

师夷长技以自强

洋务运动的结局:

破产

失败根本原因:

单纯引进西方先进技术和设备,而不变革封建制度。

温故知新

评价洋务运动

进步性:

①将“师夷长技”由思想变为实践,进一步冲击了传统保守观念,有利于西学的传播。

②迈出了中国近代化历程的第一步。

局限性:

仅停留在学习西方物质文明的层面

材料 虽说“中体西用”后来久被指为包庇封建,其实,那个时候的中国,天下滔滔,多的是泥古而顽梗(顽固)的士人,在封建主义充斥的天地里,欲破启锢闭,引入若干资本主义文化,除了‘中体西用’还不可能提出另一种更好的宗旨。如果没有‘中体’作为前提,‘西用’无所依托,它在中国是进不了门、落不了户的”。……洋务派有保卫封建的一面,但它的事业已在一定意义上超出了封建的范围。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

据材料和所学知识指出:

“中体西用”的实质、积极面、消极面。

中华文明开始从传统向近代转型

是对西方文明扩张的反应

是中西两种文明碰撞的产物

实质

为西方资产阶级学说在中国传播创造了良好的舆论环境。

不触动封建制度,

以维护封建统治为目的。

积极面:

消极面:

探究 中体西用

探究:如何用多元史观(革命史观、近代化史观、全球史观、文明史观)看待“中学为体、西学为用”思想?

从革命史观看:洋务派出于地主阶级本能,目的在于维护封建的君主专制制度和纲常名教。

从近代化史观看:洋务派打出的“自强”和“求富”旗号,冲击了重农抑商的陈腐观念,对中国的工业近代化、国防和军队近代化、教育近代化和外交近代化起了一定的推动作用。

从整体史观看:洋务运动反映了资本主义生产方式和思想观念对落后国家和地区旧制度、旧思想的冲击,是西方工业文明在世界范围内扩展的具体表现。

从文明史观看:“中体西用”思想反映了封建传统文化与西方文明的冲突,反映了当时中国人对西方文明既欣赏又排拒的矛盾心态,但它毕竟承认了中学之不足,西学之所长,客观上使中国人的价值观由“传统人”开始向“现代人”转变。

1、早期维新思想

① 结合教材思考:早期维新思想产生原因?

② 结合教材归纳:代表人物及主张

洋务运动的发展; 西方资本主义思想传入 ;

民族资本主义产生; 民族资产阶级兴起; 。

主张:

政治——实行君主立宪制

经济——发展民族工商业与外国进行商战

文化——兴办学校,学习西方科学文化

③ 局限性:

没有形成完整的理论;没有付诸行动

三、维新变法思想(资产阶级维新派)

2、维新思想进一步发展

——康梁维新思想(19世纪90年代)

(1)背景

政治:

经济:

文化:

甲午战后民族危机加重,帝国主义侵略加深

早期维新思想发展,西学的不断传入

民族资本主义初步发展,资产阶级力量增强

(2)代表:

康有为、梁启超、严复等

(3)主张

人物

主要著作

主要思想

《新学伪经考》

《孔子改制考》

借孔子否定专制,主张实行君主立宪制(托古改制)

《变法通议》

抨击封建专制,伸民权、设议院、变法图存

译著《天演论》

自由为体,民主为用;物竞天择,适者生存。

康有为

梁启超

严复

“布衣改制,事大骇人,故不如与之先王,既不惊人,自可避祸”

——康有为

孔子是旧中国的思想中心。抓住了孔子,思想之战就成功了。—蒋廷黻

他们战战兢兢地请出亡灵来给他们以帮助,借他们的名字、口号、衣服,以便穿着这种久受崇敬的服装,用这种借用的语言,演出历史的新场面。—马克思

思考:康有为维新思想有何特点?康有为为什么要披着孔子外衣宣传维新变法思想(“跪着造反”)?如何看待其态度?

特点:把西方资本主义的政治学说同传统的儒家思想结合起来;利用孔子的权威来论证资产阶级维新变法理论的合理性。

原因:

(1)传统儒家思想影响大。

(2) 资产阶级力量弱小,民族工业发展不充分,具软弱保守性。

(3)与康有为出身经历、文化底蕴有关。

看法:康有为为减少改革阻力,采取此策略,既反映他敢于挑战封建思想,学习西方变法改革,发展资本主义的强烈愿望;也暴露他在封建势力面前的软弱,“跪着造反”包含着浓厚的封建色彩。

谈谈维新变法思想在近代中国社会发展中所起的作用。

反对封建专制,抨击封建思想文化;

主张兴民权,倡新学;

思想启蒙,促进人民精神的觉醒;

激发了人民的爱国热情和民族精神。

中国近代一次思想解放潮流

中国19世纪40—90年代向西方学习

时间

19C40s

19C60—90s

19C90s

代表

人物

背景

? 外夷入侵

(鸦片战争)

? 内忧外患

(第二次鸦战争)

民族危机空前加深

(甲午战争)

主张

师夷长技 以制夷

中体西用、师夷长技以自强

伸民权、设议院、君主立宪

作用

启迪国人

近代化起步

思想启蒙

学习

层次

学造器物

?学建制度

林则徐、魏源(地主阶级抵抗派)

曾国藩、李鸿章、左宗棠(地主阶级洋务派)

康有为、梁启超、严复(资产阶级维新派)

本课小结

课堂检测

1.梁启超在《变法通议》中提出的维新变法根本措施是:( )

A.改革封建的政治制度

B.变科举,开学校

C.发展新式工矿交通业

D.办报刊,立学会

A

2.维新派主张实行君主立宪、兴民权、设议院,其根本目的是:( )

A.挽救民族危机,发展资本主义

B.用西方的政治体制维护清朝统治

C.提高民众的参政议政意识与能力

D.赋予传统儒学新的内容和新的意义

A

3.伦敦《泰晤士报》的一篇有关中国的评论说:“自1860年以来中国军队发生了如此重大的变化,以至威妥玛、于克神父和其他一些人早期的著名报告变得毫无意义了。”“如此重大的变化”主要得益于( )

A.与西方国家作战积累了丰富的作战经验

B.成功地镇压了太平天国运动

C.清朝政府以政治改革推进军事改革

D.开展洋务运动增强军事实力

D

4.“当默深(魏源)先生时,与洋人交际未深,未能洞见其肺腑。然‘师长’一说,实倡先声。”这里所说的“实倡先声”是指( )

A.编著《四洲志》,引导国人关注了解世界

B.提出“师夷长技以自强”,发起洋务运动

C.编著《海国图志》,提出向西方学习

D.提出了最早在中国发展资本主义的方案

C

5.1866年,左宗棠奏准在福州设马尾船政局,局内设有船政学堂。学堂开设的科目有数学、物理、化学、天文学、地质学、画法等;同时,课外要读《圣谕广训》《孝经》,兼习策论。该学堂的创设( )

A.体现了“中体西用”的思想

B.揭开了洋务运动的序幕

C.开留学教育的先河

D.摆脱了传统文化的影响

A

——拿破仑

近代中国的思想解放潮流

——中国去向何处?

林则徐 李鸿章 康有为 孙中山 陈独秀 李大钊

器物

林则徐、魏源

洋务派(洋务运动)

地主阶级

维新派(戊戌变法)

革命派(辛亥革命)

资产阶级

“师夷长技以制夷”

“师夷长技以自强”

维新思想

民主共和

单元线索

激进派(新文化运动)

民主科学

制度

新民主主义革命

马克思主义

思想

无产阶级

第十四课

从“师夷长技”到维新变法

学习目标

1、了解鸦片战争后中国人学习西方、寻求变革的思想,把握近代中国思想解放的历程;

2、理解维新变法思想在近代中国社会发展进程中所起的作用。

一、'开眼看世界'(地主阶级抵抗派)

1、背景:

①主要原因:鸦片战争后,清政府面临着统治危机和民族危机

②直接原因:战争中西方船舰利炮的刺激

③主观原因:部分地主阶级(抵抗派)萌发了向西方学习的思想

目的是维护清朝的封建统治

2、主张:“师夷长技以制夷”

3、代表人物:林则徐、魏源

林则徐(1785~1850),1839年在湖广总督任上,上书道光皇帝,主张严禁鸦片。1839年任钦差大臣的林则徐赴广州主持禁烟,虎门销烟的主持者。1840年任两广总督,积极备战鸦片战争和英国入侵,英国在广东未得逞,于是北上,受到朝廷怪罪。

主要代表:

设驿馆,编译《四洲志》--近代中国第一部系统的世界地理志

开眼看世界的第一人,迈出了向西方学习的第一步

魏源(1794~1857),经世致用的代表人物之一。鸦片战争期间,参加浙东抗英战役,写出《圣武记》一书。后依据林则徐的嘱托在《四洲志》基础上增补写出《海国图志》,这部书在南京条约签订后不久成书,初为50卷,后增补为100卷。此书后传入日本,对日本维新运动也产生了一定的影响。

主要代表:

编撰出《海国图志》--当时介绍西方历史地理最详实的专著

提出了“师夷长技以制夷”的思想

4、影响

林--迈向了向西方学习的第一步

魏--对思想解放有启迪作用

引导人们关注世界形势,对当时的思想解放有重要作用

思考:为什么这些思想仅停留在思想层面,没有付诸实践?

很少有人认真阅读.…许多守旧的官吏骂声扑面而来, ……在他们眼中这无疑成了一本大逆不道的书。……《海国图志》最终在国内的印刷数仅有千册左右。

——周英杰《<海国图志>的孤寂与荣光》

1.“向西方学习”的思想遭受到顽固派的攻击、讽刺和阻扰。

2.鸦片战争的失败,并没有引起清王朝的重视。

阅读教材回答问题:

提出背景

代表人物

思想主张

主张含义

根本目的

挽救腐朽的封建统治

主张实践

评价

内忧外患

“中学为体、西学为用”、师夷长技以自强

二、“中学为体 西学为用”(地主阶级洋务派)

奕?、李鸿章、曾国藩、左宗棠、张之洞

洋务运动

“中体西用”思想的含义

“中学”指什么?

“西学”指什么?

封建纲常伦理

西方先进科学技术

“中学”“西学”的地位:

“中学”是根本

“西学”是补充

根本目的:

挽救腐朽的封建统治

(前期)以“自强”为旗号,创办军事工业。

(后期)以“求富”为旗号,兴办民用工业。

(70年代中期开始)筹划海防,建立近代海军。

(60年代开始)创办近代教育(办学堂、派留学生)

思想实践:洋务运动:

时间:

旗帜:

内容:

19世纪60~90年代

师夷长技以自强

洋务运动的结局:

破产

失败根本原因:

单纯引进西方先进技术和设备,而不变革封建制度。

温故知新

评价洋务运动

进步性:

①将“师夷长技”由思想变为实践,进一步冲击了传统保守观念,有利于西学的传播。

②迈出了中国近代化历程的第一步。

局限性:

仅停留在学习西方物质文明的层面

材料 虽说“中体西用”后来久被指为包庇封建,其实,那个时候的中国,天下滔滔,多的是泥古而顽梗(顽固)的士人,在封建主义充斥的天地里,欲破启锢闭,引入若干资本主义文化,除了‘中体西用’还不可能提出另一种更好的宗旨。如果没有‘中体’作为前提,‘西用’无所依托,它在中国是进不了门、落不了户的”。……洋务派有保卫封建的一面,但它的事业已在一定意义上超出了封建的范围。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

据材料和所学知识指出:

“中体西用”的实质、积极面、消极面。

中华文明开始从传统向近代转型

是对西方文明扩张的反应

是中西两种文明碰撞的产物

实质

为西方资产阶级学说在中国传播创造了良好的舆论环境。

不触动封建制度,

以维护封建统治为目的。

积极面:

消极面:

探究 中体西用

探究:如何用多元史观(革命史观、近代化史观、全球史观、文明史观)看待“中学为体、西学为用”思想?

从革命史观看:洋务派出于地主阶级本能,目的在于维护封建的君主专制制度和纲常名教。

从近代化史观看:洋务派打出的“自强”和“求富”旗号,冲击了重农抑商的陈腐观念,对中国的工业近代化、国防和军队近代化、教育近代化和外交近代化起了一定的推动作用。

从整体史观看:洋务运动反映了资本主义生产方式和思想观念对落后国家和地区旧制度、旧思想的冲击,是西方工业文明在世界范围内扩展的具体表现。

从文明史观看:“中体西用”思想反映了封建传统文化与西方文明的冲突,反映了当时中国人对西方文明既欣赏又排拒的矛盾心态,但它毕竟承认了中学之不足,西学之所长,客观上使中国人的价值观由“传统人”开始向“现代人”转变。

1、早期维新思想

① 结合教材思考:早期维新思想产生原因?

② 结合教材归纳:代表人物及主张

洋务运动的发展; 西方资本主义思想传入 ;

民族资本主义产生; 民族资产阶级兴起; 。

主张:

政治——实行君主立宪制

经济——发展民族工商业与外国进行商战

文化——兴办学校,学习西方科学文化

③ 局限性:

没有形成完整的理论;没有付诸行动

三、维新变法思想(资产阶级维新派)

2、维新思想进一步发展

——康梁维新思想(19世纪90年代)

(1)背景

政治:

经济:

文化:

甲午战后民族危机加重,帝国主义侵略加深

早期维新思想发展,西学的不断传入

民族资本主义初步发展,资产阶级力量增强

(2)代表:

康有为、梁启超、严复等

(3)主张

人物

主要著作

主要思想

《新学伪经考》

《孔子改制考》

借孔子否定专制,主张实行君主立宪制(托古改制)

《变法通议》

抨击封建专制,伸民权、设议院、变法图存

译著《天演论》

自由为体,民主为用;物竞天择,适者生存。

康有为

梁启超

严复

“布衣改制,事大骇人,故不如与之先王,既不惊人,自可避祸”

——康有为

孔子是旧中国的思想中心。抓住了孔子,思想之战就成功了。—蒋廷黻

他们战战兢兢地请出亡灵来给他们以帮助,借他们的名字、口号、衣服,以便穿着这种久受崇敬的服装,用这种借用的语言,演出历史的新场面。—马克思

思考:康有为维新思想有何特点?康有为为什么要披着孔子外衣宣传维新变法思想(“跪着造反”)?如何看待其态度?

特点:把西方资本主义的政治学说同传统的儒家思想结合起来;利用孔子的权威来论证资产阶级维新变法理论的合理性。

原因:

(1)传统儒家思想影响大。

(2) 资产阶级力量弱小,民族工业发展不充分,具软弱保守性。

(3)与康有为出身经历、文化底蕴有关。

看法:康有为为减少改革阻力,采取此策略,既反映他敢于挑战封建思想,学习西方变法改革,发展资本主义的强烈愿望;也暴露他在封建势力面前的软弱,“跪着造反”包含着浓厚的封建色彩。

谈谈维新变法思想在近代中国社会发展中所起的作用。

反对封建专制,抨击封建思想文化;

主张兴民权,倡新学;

思想启蒙,促进人民精神的觉醒;

激发了人民的爱国热情和民族精神。

中国近代一次思想解放潮流

中国19世纪40—90年代向西方学习

时间

19C40s

19C60—90s

19C90s

代表

人物

背景

? 外夷入侵

(鸦片战争)

? 内忧外患

(第二次鸦战争)

民族危机空前加深

(甲午战争)

主张

师夷长技 以制夷

中体西用、师夷长技以自强

伸民权、设议院、君主立宪

作用

启迪国人

近代化起步

思想启蒙

学习

层次

学造器物

?学建制度

林则徐、魏源(地主阶级抵抗派)

曾国藩、李鸿章、左宗棠(地主阶级洋务派)

康有为、梁启超、严复(资产阶级维新派)

本课小结

课堂检测

1.梁启超在《变法通议》中提出的维新变法根本措施是:( )

A.改革封建的政治制度

B.变科举,开学校

C.发展新式工矿交通业

D.办报刊,立学会

A

2.维新派主张实行君主立宪、兴民权、设议院,其根本目的是:( )

A.挽救民族危机,发展资本主义

B.用西方的政治体制维护清朝统治

C.提高民众的参政议政意识与能力

D.赋予传统儒学新的内容和新的意义

A

3.伦敦《泰晤士报》的一篇有关中国的评论说:“自1860年以来中国军队发生了如此重大的变化,以至威妥玛、于克神父和其他一些人早期的著名报告变得毫无意义了。”“如此重大的变化”主要得益于( )

A.与西方国家作战积累了丰富的作战经验

B.成功地镇压了太平天国运动

C.清朝政府以政治改革推进军事改革

D.开展洋务运动增强军事实力

D

4.“当默深(魏源)先生时,与洋人交际未深,未能洞见其肺腑。然‘师长’一说,实倡先声。”这里所说的“实倡先声”是指( )

A.编著《四洲志》,引导国人关注了解世界

B.提出“师夷长技以自强”,发起洋务运动

C.编著《海国图志》,提出向西方学习

D.提出了最早在中国发展资本主义的方案

C

5.1866年,左宗棠奏准在福州设马尾船政局,局内设有船政学堂。学堂开设的科目有数学、物理、化学、天文学、地质学、画法等;同时,课外要读《圣谕广训》《孝经》,兼习策论。该学堂的创设( )

A.体现了“中体西用”的思想

B.揭开了洋务运动的序幕

C.开留学教育的先河

D.摆脱了传统文化的影响

A

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术