人教版必修二第一单元1《荷塘月色》 课件(共47张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修二第一单元1《荷塘月色》 课件(共47张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-09 06:41:34 | ||

图片预览

文档简介

荷塘月色

人教版 高中语文 必修二

【学习要点】

1.分析文章的情节及作者的情感。

2.赏析景物描写的艺术。

1.读课文,借助课下注释和工具书,给加点字注音。

乘凉 悄悄 煤屑 幽僻 蓊蓊郁郁 独处 妙处 弥望 点缀 袅娜 羞涩 缕缕 颤动 霎时

宛然 凝碧 脉脉 风致 参差 斑驳 峭楞楞 倩影 梵婀玲 空隙 丰姿 无精打采 鹢首

妖童媛女 纤腰 敛裾 嬉游

2.文章的背景。

本文写于1927年7月,正是白色恐怖笼罩中国大地的时候。在此之前,朱自清作为“大时代中一名小卒”,一直在呐喊斗争,但是在“四一二”政变之后,他从斗争的“十字街头”消失,钻进古典文学的“象牙之塔”了。他毫不掩饰地表白这种思想的变化:“在旧时代正在崩坏,新局面尚未到来的时候,衰颓与骚动使得大家惶惶然……只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避的一法……

在这三条路里(指政治上的左中右三条路──编者),我将选择哪一条呢?……我既不能参加革命或反革命,总得找一个依据,才可以姑作安心地过日子……我终于在国学里找着了一个题目。”(《哪里走》)“这几天似乎有些异样,像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里……心里是一团乱麻,也可以说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。”(《一封信》)

3.关于作者。

朱自清(1898—1948),原名自华,字佩弦,号秋实。祖籍浙江绍兴,1898年生于江苏东海。1903年随家定居扬州,所以自称“我是扬州人”。1916年中学毕业后,考入北京大学预科班,次年改名“自清”,考入本科哲学系。毕业后在江苏、浙江等地的中学任教。

上大学时,朱自清开始创作新诗,1923年发表的长诗《毁灭》,震动了当时的诗坛。1929年出版诗集《踪迹》,1925年任清华大学教授,创作转向散文,同时开始研究古典文学。1928年出版散文集《背影》,成了著名的散文作家。

1948年8月病逝于北京。他是诗人、散文家、学者,又是民主战士、爱国知识分子,毛泽东称他“表现我们民族的英雄气概”。著作有《朱自清全集》。

4.相关诗词的知识(知识积累)

(1)词,又称长短句。词最初称为“曲词”或“曲子词”,是配音乐的,后来徐徐跟音乐离散,为诗的一种,以是有人把词称为“诗余”。词有词牌,又称词调。词牌,是词的格式的名称。不同的词牌,其段数、句数、韵律,每句的字数、句式、声律,都有不同的规定。由于格式是固定的,以是写词叫“填词”。今天学习的课文“沁园春”是词牌“长沙”是标题。

(2)沁园春是词牌名。相传为东汉明帝女儿沁水公主园林,后为外戚窦宪所夺,有人做诗咏其事,这个词牌由此得名。此处词牌表示一定的格式,与内容无关。

4.相关诗词的知识(知识积累)

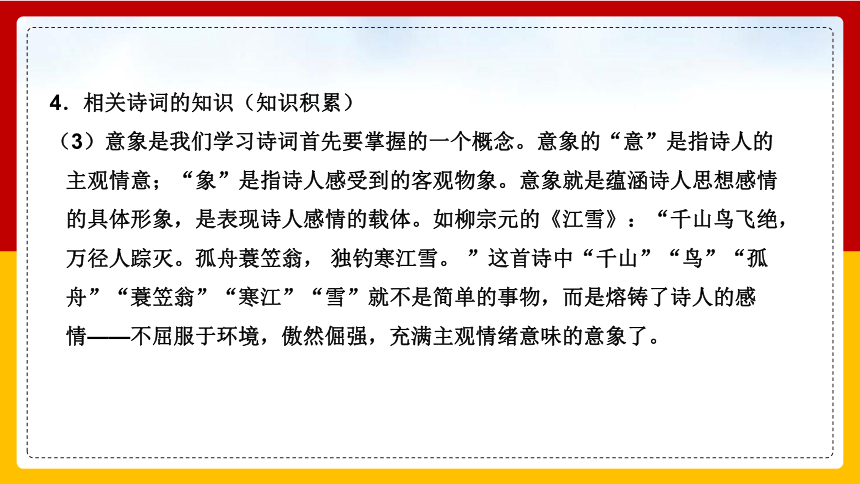

(3)意象是我们学习诗词首先要掌握的一个概念。意象的“意”是指诗人的主观情意;“象”是指诗人感受到的客观物象。意象就是蕴涵诗人思想感情的具体形象,是表现诗人感情的载体。如柳宗元的《江雪》:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁, 独钓寒江雪。 ”这首诗中“千山”“鸟”“孤舟”“蓑笠翁”“寒江”“雪”就不是简单的事物,而是熔铸了诗人的感情——不屈服于环境,傲然倔强,充满主观情绪意味的意象了。

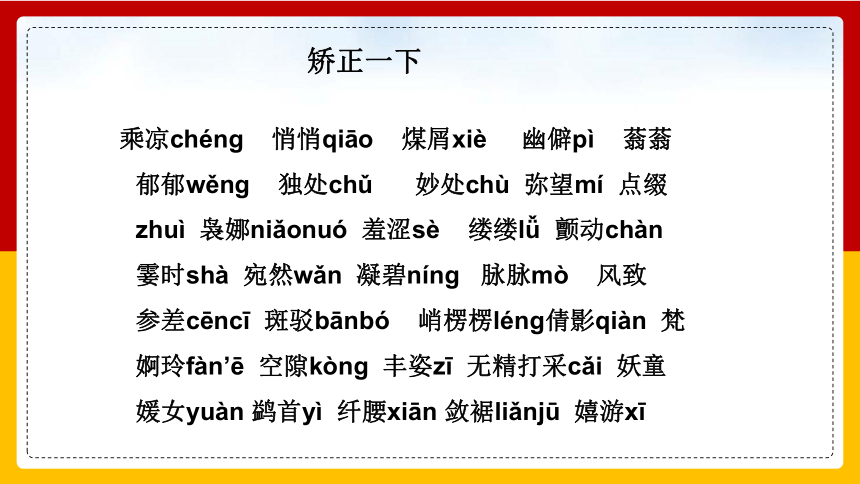

乘凉chéng 悄悄qiāo 煤屑xiè 幽僻pì 蓊蓊郁郁wěng 独处chǔ 妙处chù 弥望mí 点缀zhuì 袅娜niǎonuó 羞涩sè 缕缕lǚ 颤动chàn 霎时shà 宛然wǎn 凝碧níng 脉脉mò 风致 参差cēncī 斑驳bānbó 峭楞楞léng倩影qiàn 梵婀玲fàn’ē 空隙kòng 丰姿zī 无精打采cǎi 妖童媛女yuàn 鹢首yì 纤腰xiān 敛裾liǎnjū 嬉游xī

矫正一下

作者描写了清华园荷塘的哪些景物?这些景物各有什么特点?找出文中描写心理感受的语句,说说作者的情绪随着景物的转换发生了怎样的变化。

探究一下

此题的目的是要求学生整体把握课文的主要内容,着重体会情景交融的写作特点。首先找到文中描写的景物,然后分析特征,最后分析情感,注意情景之间的关系。

小煤屑路──幽僻、寂静;荷塘四周的树木──阴森森;荷叶──繁密,出水高,亭亭玉立;荷花──姿态各异,尽显秀色;荷香──随风飘荡,不绝如缕;荷叶的波动──疾如闪电;月光──清幽,如流水;青雾──薄如轻纱;云天──淡淡的;树影──奇形异状,如画如乐;树缝灯光──没精打采;蛙叫蝉鸣──最为热闹。总之,写出了荷塘四周和荷塘当中的各种景物,其中以写荷塘中的景物为主,写出了月下荷塘的清幽、朦胧、恬静之美。

作者的感情发展线索:“心里颇不宁静”淡淡的月光下,“像超出了平常的自己”,“便觉是个自由的人”在自然美景中,有淡淡的喜悦发出“我什么也没有”的慨叹惦念江南,欲超脱而不可得。

1.用简洁的语言概括选文第一段和第二段的基本内容。

【答案】月光下的荷塘,荷塘上的月光

2.第二段文字中“但我以为这恰是到了好处”中的“这”指什么?作者为什么会有这种感觉?

【答案】这:不能朗照。作者的这种感觉,与他当时淡淡的喜悦和淡淡的哀愁相吻合。

3.前两段文字流露出作者怎样的情感?第三段抒发的情感与前两段有什么不同?

【答案】前两段:作者暂得安宁时的喜悦之情,透出对恬淡生活的向往第三段:夜色的浓重,尤其是树上的蝉声和水里的蛙声,使颇不宁静的愁思重新袭上作者的心头。

1.通感,指感觉的转化、迁移,如古诗“风来花底鸟语香”,将听觉的声音转化为嗅觉的气味;“鸟抛软语丸丸落”,将听觉的声音转化为视觉的形象。品味下面的句子,指出其中通感的用法及其艺术效果。

微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

你自己也能试着写两三句吗?

2.作者精心选用动词,增强了文章的表现力,说说下面两句中加点动词的表达效果。

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。

弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。

再从文中找出类似的例句仔细品味。

3.本文有大量的叠音词,找出一些来理解、品味。

训练对散文语言的感受力,体会修辞方法的表达效果,品味一些重要词语的意味。这些仅是举例性的,课文满篇都是精彩的语句,学生可自行查找,自行品味。本题还将品味语句与仿写语句结合起来,让学生发挥语言表达的创造力。

1.第一句,是由嗅觉向听觉转移。“缕缕清香”与“渺茫的歌声”在时断时续、若有若无、轻淡缥缈、沁人心脾等方面有相似之处。但“渺茫的歌声”不是单纯的陈述说明,“清香”与“歌声”同属美好的事物,两个优美的意象叠加在一起,扩大了意境的内涵,使意境变得更加优美。而且将“清香”比喻成远处的“歌声”,也烘托出环境的优雅与宁静。

第二句,是由视觉向听觉转移。月光与树影是宁静的,用“名曲”来形容,将读者带入一种幻境,光与影的白黑块,仿佛变成了活泼的、跳跃的音符。这是化静为动的写法,将景物写活了,也激发了读者的联想和想象。其次,身处此境,提到梵婀玲,会很容易联想到《小夜曲》之类的名曲,光与影的和谐分布与名曲的优美、悠扬,其间有某种相通之处,两相烘托,也是意象的叠加,艺术效果倍增,给原有的意境带来了温馨、幽雅的氛围。

2.第一句,以流水喻月光,用动感极强的动词“泻”加以点化,将月光写活了,写出了月辉照耀、如倾如泻的景象。

第二句,本来是倩影映在荷叶上,却说成“画”在荷叶上,“画”含有人为的动作,仿佛有无形的手在展纸挥墨描绘“倩影”。“画”这个动词是经过锤炼的,与“倩影”搭配得很好,表现出一种趣味,也显露出作者的喜爱之情。

3.本文用了三十多个叠字,不但传神地描摹出眼前之景,同时有一种音韵美。蓊蓊郁郁、远远近近、高高低低的绿树,隐隐约约的远山,曲曲折折的荷塘,亭亭玉立的荷花,缕缕的清香,静静的花叶,薄薄的青雾,既加强了语意,又使文气舒展,音韵和谐。

阅读文本选段,完成后面小题。

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影;弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

1.文中划线的词语极富表现力。下列关于这方面说明不当的一项是( )

A.“泻”扣紧了“月光如流水”这个比喻,加强了月光的流动感。

B.“浮”这个动词把水气和月色交织在一起,雾的轻柔,以及自下而上逐渐扩散的特点准确地表达出来了。

C.“斑驳”是一种颜色中杂有别的颜色。这里表明黑影中还有绿色与银白色。

D.“画”能突出“倩影”之美,表达了作者此时的喜爱之情。

【答案】C

做的怎样?

【解析】C项:对“斑驳”的理解不正确,在这里是“颜色深浅不一”的意思;

找到窍门了吗?

2.对文中画波浪线的三句话的含义说明正确的一项是( )

A.作者欣赏美妙的月色,内心无限喜悦。

B.月光一会儿像流水般清明,一会儿青雾笼罩,变幻不定。

C.月光一会儿明亮一会儿阴暗,作者亦喜悦亦伤感。

D.月光素淡朦胧,作者面对美景内心荡起淡淡的喜悦和终究难以排遣的淡淡的哀愁。

灵活运用

【答案】D

做的怎样?

【解析】A项,内心有淡淡的喜悦;B项月光始终是朦胧的;C项月光的分析不当,对作者内心的情感分析也不当。故选择D

3.说明“光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲”比喻句本体与喻体相似点正确的一项是( )

A.“光与影”的组合与“奏着的名曲”都能给人以艺术享受。

B.“光与影”的组合与“奏着的名曲”都能给人和谐自然的感受。

C.“光与影”的组合与“奏着的名曲”都作用于人的感官。

D.“光与影”的组合与“奏着的名曲”都不均匀,不呆板,富于变化。

【答案】B

做的怎样?

【解析】本题考查学生对比喻的理解。从原句 ““光与影有着和谐的旋律” 中可知,当时荷塘里的光和影给作者的感受就是“和谐”,在此前提下,作者打了个比方,这种感觉“如梵婀玲上奏着的名曲”,故选择B

感谢收看

教学课件

人教版 高中语文 必修二

人教版 高中语文 必修二

【学习要点】

1.分析文章的情节及作者的情感。

2.赏析景物描写的艺术。

1.读课文,借助课下注释和工具书,给加点字注音。

乘凉 悄悄 煤屑 幽僻 蓊蓊郁郁 独处 妙处 弥望 点缀 袅娜 羞涩 缕缕 颤动 霎时

宛然 凝碧 脉脉 风致 参差 斑驳 峭楞楞 倩影 梵婀玲 空隙 丰姿 无精打采 鹢首

妖童媛女 纤腰 敛裾 嬉游

2.文章的背景。

本文写于1927年7月,正是白色恐怖笼罩中国大地的时候。在此之前,朱自清作为“大时代中一名小卒”,一直在呐喊斗争,但是在“四一二”政变之后,他从斗争的“十字街头”消失,钻进古典文学的“象牙之塔”了。他毫不掩饰地表白这种思想的变化:“在旧时代正在崩坏,新局面尚未到来的时候,衰颓与骚动使得大家惶惶然……只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避的一法……

在这三条路里(指政治上的左中右三条路──编者),我将选择哪一条呢?……我既不能参加革命或反革命,总得找一个依据,才可以姑作安心地过日子……我终于在国学里找着了一个题目。”(《哪里走》)“这几天似乎有些异样,像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里……心里是一团乱麻,也可以说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。”(《一封信》)

3.关于作者。

朱自清(1898—1948),原名自华,字佩弦,号秋实。祖籍浙江绍兴,1898年生于江苏东海。1903年随家定居扬州,所以自称“我是扬州人”。1916年中学毕业后,考入北京大学预科班,次年改名“自清”,考入本科哲学系。毕业后在江苏、浙江等地的中学任教。

上大学时,朱自清开始创作新诗,1923年发表的长诗《毁灭》,震动了当时的诗坛。1929年出版诗集《踪迹》,1925年任清华大学教授,创作转向散文,同时开始研究古典文学。1928年出版散文集《背影》,成了著名的散文作家。

1948年8月病逝于北京。他是诗人、散文家、学者,又是民主战士、爱国知识分子,毛泽东称他“表现我们民族的英雄气概”。著作有《朱自清全集》。

4.相关诗词的知识(知识积累)

(1)词,又称长短句。词最初称为“曲词”或“曲子词”,是配音乐的,后来徐徐跟音乐离散,为诗的一种,以是有人把词称为“诗余”。词有词牌,又称词调。词牌,是词的格式的名称。不同的词牌,其段数、句数、韵律,每句的字数、句式、声律,都有不同的规定。由于格式是固定的,以是写词叫“填词”。今天学习的课文“沁园春”是词牌“长沙”是标题。

(2)沁园春是词牌名。相传为东汉明帝女儿沁水公主园林,后为外戚窦宪所夺,有人做诗咏其事,这个词牌由此得名。此处词牌表示一定的格式,与内容无关。

4.相关诗词的知识(知识积累)

(3)意象是我们学习诗词首先要掌握的一个概念。意象的“意”是指诗人的主观情意;“象”是指诗人感受到的客观物象。意象就是蕴涵诗人思想感情的具体形象,是表现诗人感情的载体。如柳宗元的《江雪》:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁, 独钓寒江雪。 ”这首诗中“千山”“鸟”“孤舟”“蓑笠翁”“寒江”“雪”就不是简单的事物,而是熔铸了诗人的感情——不屈服于环境,傲然倔强,充满主观情绪意味的意象了。

乘凉chéng 悄悄qiāo 煤屑xiè 幽僻pì 蓊蓊郁郁wěng 独处chǔ 妙处chù 弥望mí 点缀zhuì 袅娜niǎonuó 羞涩sè 缕缕lǚ 颤动chàn 霎时shà 宛然wǎn 凝碧níng 脉脉mò 风致 参差cēncī 斑驳bānbó 峭楞楞léng倩影qiàn 梵婀玲fàn’ē 空隙kòng 丰姿zī 无精打采cǎi 妖童媛女yuàn 鹢首yì 纤腰xiān 敛裾liǎnjū 嬉游xī

矫正一下

作者描写了清华园荷塘的哪些景物?这些景物各有什么特点?找出文中描写心理感受的语句,说说作者的情绪随着景物的转换发生了怎样的变化。

探究一下

此题的目的是要求学生整体把握课文的主要内容,着重体会情景交融的写作特点。首先找到文中描写的景物,然后分析特征,最后分析情感,注意情景之间的关系。

小煤屑路──幽僻、寂静;荷塘四周的树木──阴森森;荷叶──繁密,出水高,亭亭玉立;荷花──姿态各异,尽显秀色;荷香──随风飘荡,不绝如缕;荷叶的波动──疾如闪电;月光──清幽,如流水;青雾──薄如轻纱;云天──淡淡的;树影──奇形异状,如画如乐;树缝灯光──没精打采;蛙叫蝉鸣──最为热闹。总之,写出了荷塘四周和荷塘当中的各种景物,其中以写荷塘中的景物为主,写出了月下荷塘的清幽、朦胧、恬静之美。

作者的感情发展线索:“心里颇不宁静”淡淡的月光下,“像超出了平常的自己”,“便觉是个自由的人”在自然美景中,有淡淡的喜悦发出“我什么也没有”的慨叹惦念江南,欲超脱而不可得。

1.用简洁的语言概括选文第一段和第二段的基本内容。

【答案】月光下的荷塘,荷塘上的月光

2.第二段文字中“但我以为这恰是到了好处”中的“这”指什么?作者为什么会有这种感觉?

【答案】这:不能朗照。作者的这种感觉,与他当时淡淡的喜悦和淡淡的哀愁相吻合。

3.前两段文字流露出作者怎样的情感?第三段抒发的情感与前两段有什么不同?

【答案】前两段:作者暂得安宁时的喜悦之情,透出对恬淡生活的向往第三段:夜色的浓重,尤其是树上的蝉声和水里的蛙声,使颇不宁静的愁思重新袭上作者的心头。

1.通感,指感觉的转化、迁移,如古诗“风来花底鸟语香”,将听觉的声音转化为嗅觉的气味;“鸟抛软语丸丸落”,将听觉的声音转化为视觉的形象。品味下面的句子,指出其中通感的用法及其艺术效果。

微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

你自己也能试着写两三句吗?

2.作者精心选用动词,增强了文章的表现力,说说下面两句中加点动词的表达效果。

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。

弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。

再从文中找出类似的例句仔细品味。

3.本文有大量的叠音词,找出一些来理解、品味。

训练对散文语言的感受力,体会修辞方法的表达效果,品味一些重要词语的意味。这些仅是举例性的,课文满篇都是精彩的语句,学生可自行查找,自行品味。本题还将品味语句与仿写语句结合起来,让学生发挥语言表达的创造力。

1.第一句,是由嗅觉向听觉转移。“缕缕清香”与“渺茫的歌声”在时断时续、若有若无、轻淡缥缈、沁人心脾等方面有相似之处。但“渺茫的歌声”不是单纯的陈述说明,“清香”与“歌声”同属美好的事物,两个优美的意象叠加在一起,扩大了意境的内涵,使意境变得更加优美。而且将“清香”比喻成远处的“歌声”,也烘托出环境的优雅与宁静。

第二句,是由视觉向听觉转移。月光与树影是宁静的,用“名曲”来形容,将读者带入一种幻境,光与影的白黑块,仿佛变成了活泼的、跳跃的音符。这是化静为动的写法,将景物写活了,也激发了读者的联想和想象。其次,身处此境,提到梵婀玲,会很容易联想到《小夜曲》之类的名曲,光与影的和谐分布与名曲的优美、悠扬,其间有某种相通之处,两相烘托,也是意象的叠加,艺术效果倍增,给原有的意境带来了温馨、幽雅的氛围。

2.第一句,以流水喻月光,用动感极强的动词“泻”加以点化,将月光写活了,写出了月辉照耀、如倾如泻的景象。

第二句,本来是倩影映在荷叶上,却说成“画”在荷叶上,“画”含有人为的动作,仿佛有无形的手在展纸挥墨描绘“倩影”。“画”这个动词是经过锤炼的,与“倩影”搭配得很好,表现出一种趣味,也显露出作者的喜爱之情。

3.本文用了三十多个叠字,不但传神地描摹出眼前之景,同时有一种音韵美。蓊蓊郁郁、远远近近、高高低低的绿树,隐隐约约的远山,曲曲折折的荷塘,亭亭玉立的荷花,缕缕的清香,静静的花叶,薄薄的青雾,既加强了语意,又使文气舒展,音韵和谐。

阅读文本选段,完成后面小题。

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影;弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

1.文中划线的词语极富表现力。下列关于这方面说明不当的一项是( )

A.“泻”扣紧了“月光如流水”这个比喻,加强了月光的流动感。

B.“浮”这个动词把水气和月色交织在一起,雾的轻柔,以及自下而上逐渐扩散的特点准确地表达出来了。

C.“斑驳”是一种颜色中杂有别的颜色。这里表明黑影中还有绿色与银白色。

D.“画”能突出“倩影”之美,表达了作者此时的喜爱之情。

【答案】C

做的怎样?

【解析】C项:对“斑驳”的理解不正确,在这里是“颜色深浅不一”的意思;

找到窍门了吗?

2.对文中画波浪线的三句话的含义说明正确的一项是( )

A.作者欣赏美妙的月色,内心无限喜悦。

B.月光一会儿像流水般清明,一会儿青雾笼罩,变幻不定。

C.月光一会儿明亮一会儿阴暗,作者亦喜悦亦伤感。

D.月光素淡朦胧,作者面对美景内心荡起淡淡的喜悦和终究难以排遣的淡淡的哀愁。

灵活运用

【答案】D

做的怎样?

【解析】A项,内心有淡淡的喜悦;B项月光始终是朦胧的;C项月光的分析不当,对作者内心的情感分析也不当。故选择D

3.说明“光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲”比喻句本体与喻体相似点正确的一项是( )

A.“光与影”的组合与“奏着的名曲”都能给人以艺术享受。

B.“光与影”的组合与“奏着的名曲”都能给人和谐自然的感受。

C.“光与影”的组合与“奏着的名曲”都作用于人的感官。

D.“光与影”的组合与“奏着的名曲”都不均匀,不呆板,富于变化。

【答案】B

做的怎样?

【解析】本题考查学生对比喻的理解。从原句 ““光与影有着和谐的旋律” 中可知,当时荷塘里的光和影给作者的感受就是“和谐”,在此前提下,作者打了个比方,这种感觉“如梵婀玲上奏着的名曲”,故选择B

感谢收看

教学课件

人教版 高中语文 必修二