第25课《河中石兽》课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 第25课《河中石兽》课件(共27张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 690.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

清 . 纪 昀yún

jǐ

朗读课文

1、听录音朗读,拿笔标出疑难字音和朗读节奏。

2、根据朗读节奏齐读课文,并用一句话概括课文内容。

明确:本文讲述寺僧、讲学家、老河兵他们在河中

寻找石兽的故事。

翻译课文

小组合作,根据课文注释,快速交流“导学案”四的内容,把不懂的字词圈画出来。

通假字

“颠”通“癫”,可译为“颠倒”、 “错乱”、“荒唐”。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?

字词释义

抢答题!

词类活用

暴涨:

棹数小舟:

名词用为动词 ,船桨,这里指划(船)。

动词用为名词,洪水。

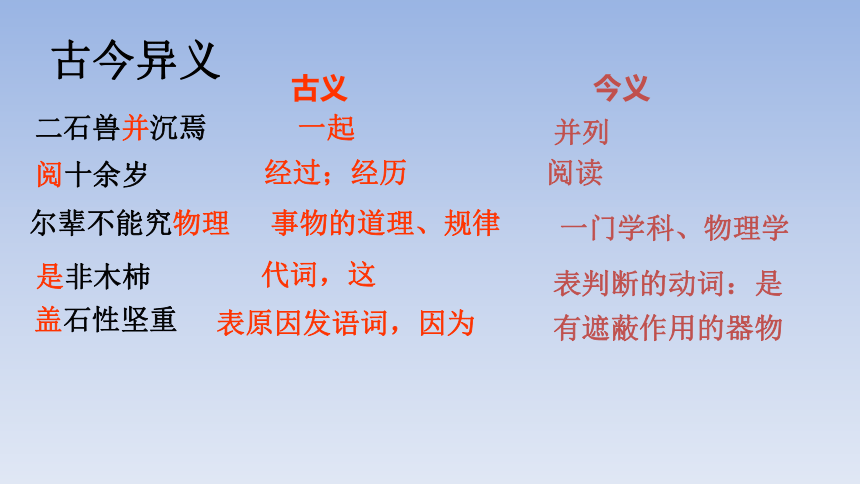

古今异义

古义

今义

二石兽并沉焉

一起

并列

阅十余岁

经过;经历

阅读

尔辈不能究物理

事物的道理、规律

一门学科、物理学

是非木杮

代词,这

表判断的动词:是

盖石性坚重

表原因发语词,因为

有遮蔽作用的器物

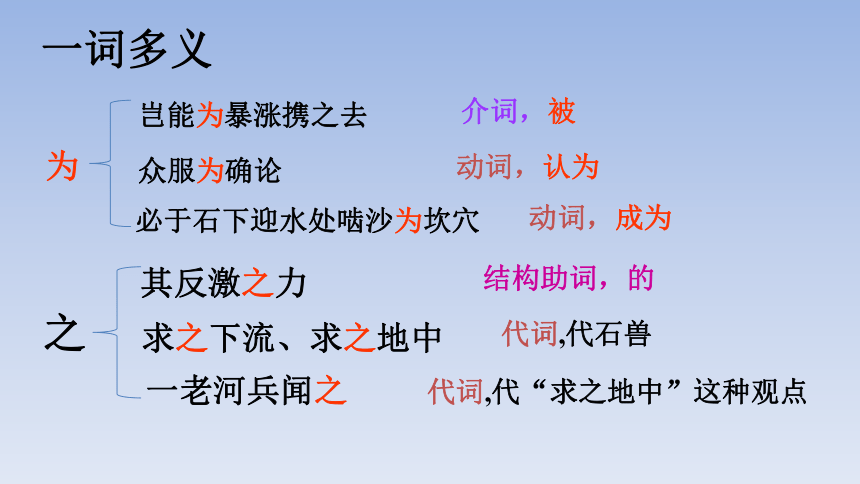

一词多义

为

岂能为暴涨携之去

介词,被

必于石下迎水处啮沙为坎穴

动词,成为

众服为确论

动词,认为

之

其反激之力

结构助词,的

求之下流、求之地中

代词,代石兽

一老河兵闻之

代词,代“求之地中”这种观点

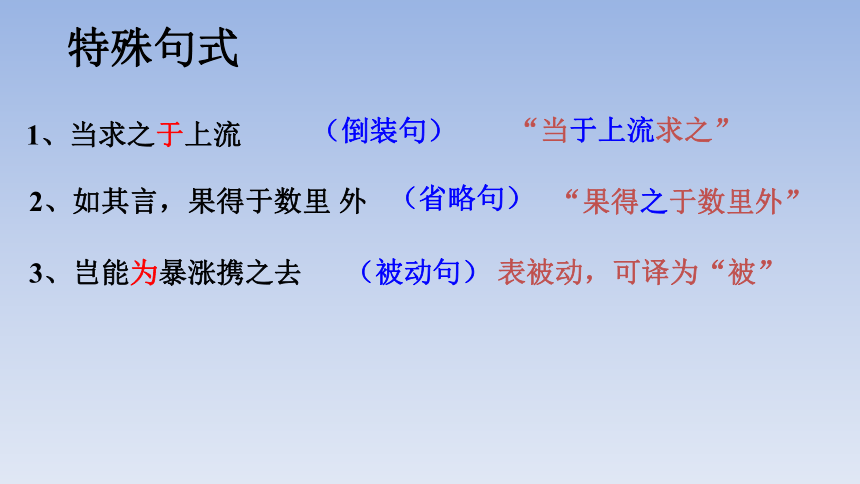

特殊句式

3、岂能为暴涨携之去

(被动句) 表被动,可译为“被”

1、当求之于上流

(倒装句)

2、如其言,果得于数里 外

(省略句)

“当于上流求之”

“果得之于数里外”

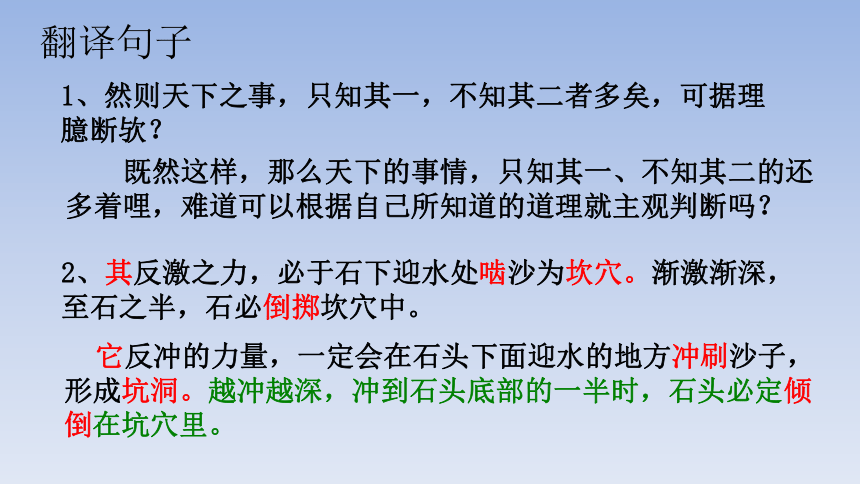

2、其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

它反冲的力量,一定会在石头下面迎水的地方冲刷沙子,形成坑洞。越冲越深,冲到石头底部的一半时,石头必定倾倒在坑穴里。

翻译句子

1、然则天下之事,只知其一,不知其二者多矣,可据理

臆断欤?

既然这样,那么天下的事情,只知其一、不知其二的还

多着哩,难道可以根据自己所知道的道理就主观判断吗?

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

合作探究

1、细读课文,概括三种寻找石兽的方法,完成表格。

思考:前面两种方法不正确的原因是什么?

为什么老河兵的方法是对的?

人物

寻找方位

理由

结果

僧

人

求之下流

讲

学

家

求之地中

老

河

兵

求之

于上流

果得于

数里外

求之地中,不更颠乎?(失败)

无迹

以为顺流下矣

不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转,转转不已,遂反溯流逆上矣。

1、概括三种寻找石兽的方法。

思考:前面两种方法不正确的原因是什么?为什么老河兵的方法是对的?

1、思考:前面两种方法不正确的原因是什么?

为什么老河兵的方法是对的?

僧人:求之下流,只考虑流水的因素,没

考虑石兽、泥沙的因素。

讲学家:求之地中,只考虑石兽和泥沙

的关系,而忽略了流水。

老河兵:是因为既有理论又有实践,准确

把握了三者的性质及相互关系。

2、你认为讲学家和老河兵具有怎样的个性特点?(一两个词语)

试从文中找出根据,并重点品读这些句子。

合作探究

学习完了这个故事,请你任选一个角度, 结合自己的生活体验,谈谈你的启发或收获。

启发收获

老师寄语:

冬夜读书示子聿(yù)

陆 游

古人学问无遗力,少壮工夫老始成。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

1、背诵课文。

2、练习卡。

3、做配套练习册。

布置作业

祝你们学习进步!

jǐ

朗读课文

1、听录音朗读,拿笔标出疑难字音和朗读节奏。

2、根据朗读节奏齐读课文,并用一句话概括课文内容。

明确:本文讲述寺僧、讲学家、老河兵他们在河中

寻找石兽的故事。

翻译课文

小组合作,根据课文注释,快速交流“导学案”四的内容,把不懂的字词圈画出来。

通假字

“颠”通“癫”,可译为“颠倒”、 “错乱”、“荒唐”。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?

字词释义

抢答题!

词类活用

暴涨:

棹数小舟:

名词用为动词 ,船桨,这里指划(船)。

动词用为名词,洪水。

古今异义

古义

今义

二石兽并沉焉

一起

并列

阅十余岁

经过;经历

阅读

尔辈不能究物理

事物的道理、规律

一门学科、物理学

是非木杮

代词,这

表判断的动词:是

盖石性坚重

表原因发语词,因为

有遮蔽作用的器物

一词多义

为

岂能为暴涨携之去

介词,被

必于石下迎水处啮沙为坎穴

动词,成为

众服为确论

动词,认为

之

其反激之力

结构助词,的

求之下流、求之地中

代词,代石兽

一老河兵闻之

代词,代“求之地中”这种观点

特殊句式

3、岂能为暴涨携之去

(被动句) 表被动,可译为“被”

1、当求之于上流

(倒装句)

2、如其言,果得于数里 外

(省略句)

“当于上流求之”

“果得之于数里外”

2、其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

它反冲的力量,一定会在石头下面迎水的地方冲刷沙子,形成坑洞。越冲越深,冲到石头底部的一半时,石头必定倾倒在坑穴里。

翻译句子

1、然则天下之事,只知其一,不知其二者多矣,可据理

臆断欤?

既然这样,那么天下的事情,只知其一、不知其二的还

多着哩,难道可以根据自己所知道的道理就主观判断吗?

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

合作探究

1、细读课文,概括三种寻找石兽的方法,完成表格。

思考:前面两种方法不正确的原因是什么?

为什么老河兵的方法是对的?

人物

寻找方位

理由

结果

僧

人

求之下流

讲

学

家

求之地中

老

河

兵

求之

于上流

果得于

数里外

求之地中,不更颠乎?(失败)

无迹

以为顺流下矣

不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转,转转不已,遂反溯流逆上矣。

1、概括三种寻找石兽的方法。

思考:前面两种方法不正确的原因是什么?为什么老河兵的方法是对的?

1、思考:前面两种方法不正确的原因是什么?

为什么老河兵的方法是对的?

僧人:求之下流,只考虑流水的因素,没

考虑石兽、泥沙的因素。

讲学家:求之地中,只考虑石兽和泥沙

的关系,而忽略了流水。

老河兵:是因为既有理论又有实践,准确

把握了三者的性质及相互关系。

2、你认为讲学家和老河兵具有怎样的个性特点?(一两个词语)

试从文中找出根据,并重点品读这些句子。

合作探究

学习完了这个故事,请你任选一个角度, 结合自己的生活体验,谈谈你的启发或收获。

启发收获

老师寄语:

冬夜读书示子聿(yù)

陆 游

古人学问无遗力,少壮工夫老始成。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

1、背诵课文。

2、练习卡。

3、做配套练习册。

布置作业

祝你们学习进步!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读