初中作文写作素材:袁隆平院士介绍(共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 初中作文写作素材:袁隆平院士介绍(共18张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-09 20:51:52 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

一粒粮食能够救一个国家,

同时也可以绊倒一个国家

据《全球粮食危机年度报告》数据显示:截止2020年,全球目前一共有55个国家和1.55亿人依然处在饥荒状态,由于疫情的影响,粮食危机要比上一年增加了大约2000万人。

而回顾人类历史,人类一直都在与饥荒在作斗争。

1845年-1850年爱尔兰大饥荒,造成100多万人死于饥荒,100多万人远走异国他乡躲避饥荒。

1932年-1933年乌克兰大饥荒,造成315万---718万乌克兰人活活被饿死。

1942年-1943年河南“中原大饥荒”,导致500多万人死亡.......

要知道,这些也仅只是近代历史冰山一角,历来中国大多数朝代,饥荒就如同下雨打雷一样,成为人类历史必不可少的阶段。

也正因饥荒贯穿历史,直到18世纪,全人类平均寿命也仅仅只在25岁左右。

中国人,何时才能开始吃上饱饭?

新中国成立初期,中国总人口5.4亿,经过长期的战乱和变革,当时人均粮食产量也仅仅才208公斤,远低于饥饿线标准250公斤,当时全国普遍存在饥荒状态。

好在经过一系列的改革和恢复生产,1955年中国人均粮食产量达到300公斤,超过了饥饿线,基本上实现了温饱问题。

但也随着社会的稳定,中国人口也很快迅速增加,按照现有模式的农业生产方式,实在难以让众多人都能吃上饱饭。

而当时中国也都用尽各种办法扩大农业产量,不断增加农业耕种面积,例如围湖造田、毁林造田、在山地修梯田,但中国人均耕地依然还是不合格。

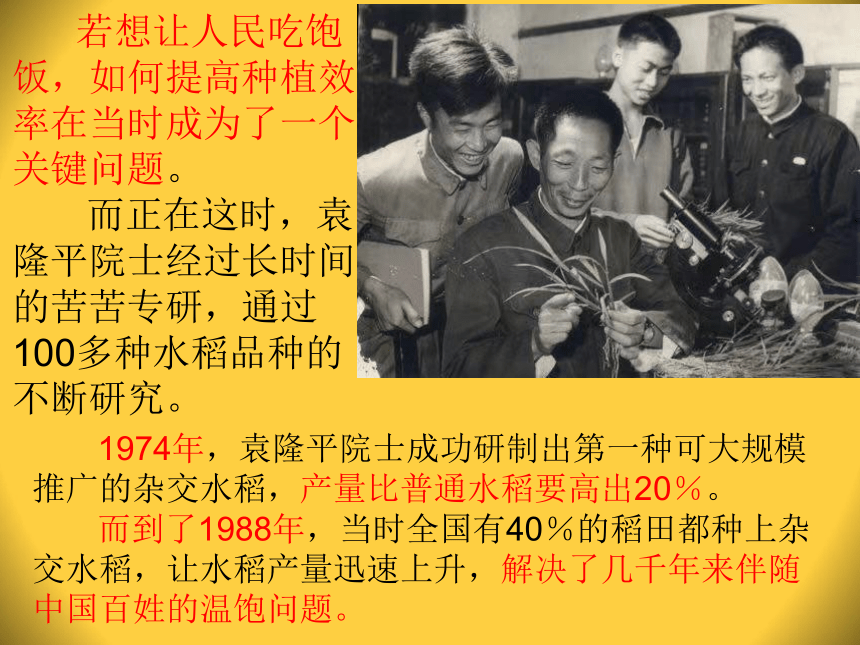

若想让人民吃饱饭,如何提高种植效率在当时成为了一个关键问题。

而正在这时,袁隆平院士经过长时间的苦苦专研,通过100多种水稻品种的不断研究。

1974年,袁隆平院士成功研制出第一种可大规模推广的杂交水稻,产量比普通水稻要高出20%。

而到了1988年,当时全国有40%的稻田都种上杂交水稻,让水稻产量迅速上升,解决了几千年来伴随中国百姓的温饱问题。

20世纪80年代以来,面对工业化扩张于耕地缩小的矛盾,美国农业和环境问题专家莱斯特·布朗先生曾在《世界观察》上撰文提出了“谁来养活中国”的诘问。

袁隆平用杂交水稻,铿锵有力地回答了布朗的疑惑:虽然中国的耕地逐年减少,可是中国粮食的总产量却在逐年增加。21世纪的中国人,完全可以养活自己。如果世界上杂交稻面积增加7500万公顷,每公顷按增产2000公斤计算,能多养活四五亿人口。

20世纪80年代以来,面对工业化扩张于耕地缩小的矛盾,美国农业和环境问题专家莱斯特·布朗先生曾在《世界观察》上撰文提出了“谁来养活中国”的诘问。

袁隆平用杂交水稻,铿锵有力地回答了布朗的疑惑:虽然中国的耕地逐年减少,可是中国粮食的总产量却在逐年增加。21世纪的中国人,完全可以养活自己。如果世界上杂交稻面积增加7500万公顷,每公顷按增产2000公斤计算,能多养活四五亿人口。

20世纪80年代初,印度农业部前部长斯瓦米纳森博士庄重地将袁隆平请上国际学术会议的讲坛,他真诚地把袁隆平称为“杂交水稻之父”,并郑重地向各国专家介绍说:“袁先生不仅是中国的骄傲,也是世界的骄傲。他的成就给人类带来了福音。”各国水稻专家纷纷向袁隆平表示祝贺:“中国人了不起”。

2018年9月8日,袁隆平获得“未来科学大奖”生命科学奖;

2018年12月18日,党中央、国务院授予袁隆平改革先锋称号,颁授改革先锋奖章,获评杂交水稻研究的开创者。

2019年9月17日,国家主席习近平签署主席令,授予袁隆平“共和国勋章”。

2019年9月16日上午,袁隆平出席湖南农业大学2019级本科新生开学典礼会场,分享自己的人生体会。袁隆平谈及成功的‘秘诀’体会,用八个字概括是‘知识、汗水、灵感、机遇’。

知识就是力量,是创新的基础,同学们要打好基础,开阔视野,掌握最新发展动态;

汗水是要能吃苦,任何一个科研成果都来自于深入细致的实干和苦干;

灵感就是思想火花,是知识、经验、思索和追求综合在一起升华的产物;

机遇就是要做一名“有心人”,要学会用哲学的思维看问题,透过偶然性的表面现象,找出隐藏在其背后的必然性。坚持做到这几点,才能突破障碍,实现梦想

袁隆平从事杂交水稻研究已经半个世纪了,不畏艰难,甘于奉献,呕心沥血,苦苦追求,为解决中国人的吃饭问题做出了重大贡献。先生的杰出成就不仅属于中国,而且影响世界。(新华网评)

袁隆平热爱祖国、一心为民、造福人类的崇高品德,与中国共产党肝胆相照、同心同德的思想风范,与时俱进、勇攀高峰的创新精神,不畏艰险、执着追求的坚强意志,严以律己、淡泊名利的高尚情操,是当代中国人学习的楷模,更是新世纪呼唤的时代精神。(贾庆林评)

袁隆平是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。(中国科技评奖委员会评)

袁隆平致力于杂交水稻研究,发明“三系法”籼型杂交水稻,成功研究出“二系法”杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系,使中国杂交水稻研究始终居世界领先水平。截至2017年,杂交水稻在中国已累计推广超90亿亩,共增产稻谷6000多亿公斤。多次赴印度、越南等国,传授杂交水稻技术以帮助克服粮食短缺和饥饿问题。。袁隆平一生致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,发明“三系法”籼型杂交水稻,成功研究出“两系法”杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系,为中国粮食安全、农业科学发展和世界粮食供给作出杰出贡献

。(新华网评)

5月22日13时07分,中国工程院院士、“共和国勋章”获得者袁隆平在长沙逝世,享年91岁。这位一生浸在稻田里,把功勋写在大地上的“杂交水稻之父”曾一次次创造了水稻亩产量的奇迹,让中国人“端牢饭碗”。

从长沙芙蓉路到营盘路

袁隆平院士灵车经过之处

车辆鸣笛送别,还有市民在悼念现场喊道:“我一定好好吃饭,用功读书!

22日下午,在湖南湘雅医院门口,上百市民自发聚集在一起,众人鲜花送别,齐声高喊:“袁爷爷,一路走好!”

一心为国为民不计个人得失矢志不渝情系杂交水稻,

两个伟大梦想支撑华夏脊梁精益求精恩泽天下苍生!

“毕生两个梦”意思是,袁隆平先生一生有两个梦想,一是“禾下乘凉梦”,另一个是“杂交水稻覆盖全球”,他为了这两个梦想而努力奋斗。

面对袁隆平院士的逝世,你想说点什么?

袁爷爷一路走好

一粒粮食能够救一个国家,

同时也可以绊倒一个国家

据《全球粮食危机年度报告》数据显示:截止2020年,全球目前一共有55个国家和1.55亿人依然处在饥荒状态,由于疫情的影响,粮食危机要比上一年增加了大约2000万人。

而回顾人类历史,人类一直都在与饥荒在作斗争。

1845年-1850年爱尔兰大饥荒,造成100多万人死于饥荒,100多万人远走异国他乡躲避饥荒。

1932年-1933年乌克兰大饥荒,造成315万---718万乌克兰人活活被饿死。

1942年-1943年河南“中原大饥荒”,导致500多万人死亡.......

要知道,这些也仅只是近代历史冰山一角,历来中国大多数朝代,饥荒就如同下雨打雷一样,成为人类历史必不可少的阶段。

也正因饥荒贯穿历史,直到18世纪,全人类平均寿命也仅仅只在25岁左右。

中国人,何时才能开始吃上饱饭?

新中国成立初期,中国总人口5.4亿,经过长期的战乱和变革,当时人均粮食产量也仅仅才208公斤,远低于饥饿线标准250公斤,当时全国普遍存在饥荒状态。

好在经过一系列的改革和恢复生产,1955年中国人均粮食产量达到300公斤,超过了饥饿线,基本上实现了温饱问题。

但也随着社会的稳定,中国人口也很快迅速增加,按照现有模式的农业生产方式,实在难以让众多人都能吃上饱饭。

而当时中国也都用尽各种办法扩大农业产量,不断增加农业耕种面积,例如围湖造田、毁林造田、在山地修梯田,但中国人均耕地依然还是不合格。

若想让人民吃饱饭,如何提高种植效率在当时成为了一个关键问题。

而正在这时,袁隆平院士经过长时间的苦苦专研,通过100多种水稻品种的不断研究。

1974年,袁隆平院士成功研制出第一种可大规模推广的杂交水稻,产量比普通水稻要高出20%。

而到了1988年,当时全国有40%的稻田都种上杂交水稻,让水稻产量迅速上升,解决了几千年来伴随中国百姓的温饱问题。

20世纪80年代以来,面对工业化扩张于耕地缩小的矛盾,美国农业和环境问题专家莱斯特·布朗先生曾在《世界观察》上撰文提出了“谁来养活中国”的诘问。

袁隆平用杂交水稻,铿锵有力地回答了布朗的疑惑:虽然中国的耕地逐年减少,可是中国粮食的总产量却在逐年增加。21世纪的中国人,完全可以养活自己。如果世界上杂交稻面积增加7500万公顷,每公顷按增产2000公斤计算,能多养活四五亿人口。

20世纪80年代以来,面对工业化扩张于耕地缩小的矛盾,美国农业和环境问题专家莱斯特·布朗先生曾在《世界观察》上撰文提出了“谁来养活中国”的诘问。

袁隆平用杂交水稻,铿锵有力地回答了布朗的疑惑:虽然中国的耕地逐年减少,可是中国粮食的总产量却在逐年增加。21世纪的中国人,完全可以养活自己。如果世界上杂交稻面积增加7500万公顷,每公顷按增产2000公斤计算,能多养活四五亿人口。

20世纪80年代初,印度农业部前部长斯瓦米纳森博士庄重地将袁隆平请上国际学术会议的讲坛,他真诚地把袁隆平称为“杂交水稻之父”,并郑重地向各国专家介绍说:“袁先生不仅是中国的骄傲,也是世界的骄傲。他的成就给人类带来了福音。”各国水稻专家纷纷向袁隆平表示祝贺:“中国人了不起”。

2018年9月8日,袁隆平获得“未来科学大奖”生命科学奖;

2018年12月18日,党中央、国务院授予袁隆平改革先锋称号,颁授改革先锋奖章,获评杂交水稻研究的开创者。

2019年9月17日,国家主席习近平签署主席令,授予袁隆平“共和国勋章”。

2019年9月16日上午,袁隆平出席湖南农业大学2019级本科新生开学典礼会场,分享自己的人生体会。袁隆平谈及成功的‘秘诀’体会,用八个字概括是‘知识、汗水、灵感、机遇’。

知识就是力量,是创新的基础,同学们要打好基础,开阔视野,掌握最新发展动态;

汗水是要能吃苦,任何一个科研成果都来自于深入细致的实干和苦干;

灵感就是思想火花,是知识、经验、思索和追求综合在一起升华的产物;

机遇就是要做一名“有心人”,要学会用哲学的思维看问题,透过偶然性的表面现象,找出隐藏在其背后的必然性。坚持做到这几点,才能突破障碍,实现梦想

袁隆平从事杂交水稻研究已经半个世纪了,不畏艰难,甘于奉献,呕心沥血,苦苦追求,为解决中国人的吃饭问题做出了重大贡献。先生的杰出成就不仅属于中国,而且影响世界。(新华网评)

袁隆平热爱祖国、一心为民、造福人类的崇高品德,与中国共产党肝胆相照、同心同德的思想风范,与时俱进、勇攀高峰的创新精神,不畏艰险、执着追求的坚强意志,严以律己、淡泊名利的高尚情操,是当代中国人学习的楷模,更是新世纪呼唤的时代精神。(贾庆林评)

袁隆平是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。(中国科技评奖委员会评)

袁隆平致力于杂交水稻研究,发明“三系法”籼型杂交水稻,成功研究出“二系法”杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系,使中国杂交水稻研究始终居世界领先水平。截至2017年,杂交水稻在中国已累计推广超90亿亩,共增产稻谷6000多亿公斤。多次赴印度、越南等国,传授杂交水稻技术以帮助克服粮食短缺和饥饿问题。。袁隆平一生致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,发明“三系法”籼型杂交水稻,成功研究出“两系法”杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系,为中国粮食安全、农业科学发展和世界粮食供给作出杰出贡献

。(新华网评)

5月22日13时07分,中国工程院院士、“共和国勋章”获得者袁隆平在长沙逝世,享年91岁。这位一生浸在稻田里,把功勋写在大地上的“杂交水稻之父”曾一次次创造了水稻亩产量的奇迹,让中国人“端牢饭碗”。

从长沙芙蓉路到营盘路

袁隆平院士灵车经过之处

车辆鸣笛送别,还有市民在悼念现场喊道:“我一定好好吃饭,用功读书!

22日下午,在湖南湘雅医院门口,上百市民自发聚集在一起,众人鲜花送别,齐声高喊:“袁爷爷,一路走好!”

一心为国为民不计个人得失矢志不渝情系杂交水稻,

两个伟大梦想支撑华夏脊梁精益求精恩泽天下苍生!

“毕生两个梦”意思是,袁隆平先生一生有两个梦想,一是“禾下乘凉梦”,另一个是“杂交水稻覆盖全球”,他为了这两个梦想而努力奋斗。

面对袁隆平院士的逝世,你想说点什么?

袁爷爷一路走好

同课章节目录