11 《与妻书》教学课件(31张PPT)-2020-2021学年统编版高中语文必修下册第五单元

文档属性

| 名称 | 11 《与妻书》教学课件(31张PPT)-2020-2021学年统编版高中语文必修下册第五单元 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-09 22:16:04 | ||

图片预览

文档简介

与妻书

林觉民

作者简介

林觉民

林觉民(1887年-1911年5月),字意洞,号抖飞,又号天外生,汉族,福建闽县(今福州市区)。中国民主的先驱,黄花冈七十二烈士之一

13?岁时,他受父命参加科举童子试,竟在试卷上写下“少年不望万户侯”后掷笔离去。15?岁考入全闽大学堂,后来入读福州高等师范学堂,接受了资产阶级民主思想,课余谈到时事,总是慷慨激昂地说:“中国不革命不能自强”,毕业后到日本留学。

林觉民

留学日本期间,加入中国同盟会。1911年春回国,4月24日写下绝笔《与妻书》,后与族亲林尹民、林文随黄兴、方声洞等革命党人参加广州起义,转战途中受伤力尽被俘。

面对清廷广州将军张鸣歧与水师提督李准会审,林觉民"侃侃而谈,畅论世界大势,以笔立言,立尽两纸,书至激烈处,解衣磅礴,以手捶胸"。他告诉两人,"只要革除暴政,建立共和,能使国家安强,则死也瞑目"。

林觉民

李准欲留下林觉民为清廷所用。张鸣歧则认为,这个"面貌如玉、心肠如铁、心地光明如雪,称得上奇男子"的林觉民,如果留给了革命党,实为后患。

1911年5月3日,林觉民在广州天字码头被枪杀,年仅25岁。

牺牲的中国同盟会会员有名可考者八十六人,其中七十二人的遗体由潘达微寻获安葬于广州红花岗,改名为黄花岗,这次起义因此被称为黄花岗起义。

写作背景

清朝末年,清政府极度腐朽无能,对帝国主义屈辱投降,连年赔款、割地,对人民则加重剥削压迫,因而激起了人民的反抗。1905年,孙中山在日本东京成立“中国同盟会”,提出了“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的十六字纲领。

写作背景

在我国南方,“中国同盟会”发动了多次武装起义。1911年4月初,黄兴、赵声等人在孙中山的领导下,酝酿广州起义。同盟会日本总部派遣林觉民回国协助起义。1911年4月27日,黄兴率领一百人攻入总督衙门,发现两广总督张鸣岐已经逃走,黄兴等起义勇士即与清军展开激战,因与敌人兵力悬殊,起义将士大部分牺牲,黄兴仅率少数人突围。事后,广州民众收拾烈士遗骸七十二具,史称“黄花岗七十二烈士”。

起义前三天,林觉民知自己必死,就写两封遗书,一封是给他父亲的,另一封就是给她妻子陈意映的《与妻书》。

陈意映,是名宦陈若霖的后裔。婚后,参加了丈夫在家里办的一所女学,通过女学的教育,思想觉悟有了提高,小脚不缠了,要做新女性,于是便投考了福州女子师范学堂。

起义失败后,有人秘密将这两封信在半夜里塞进林觉民家门缝里。

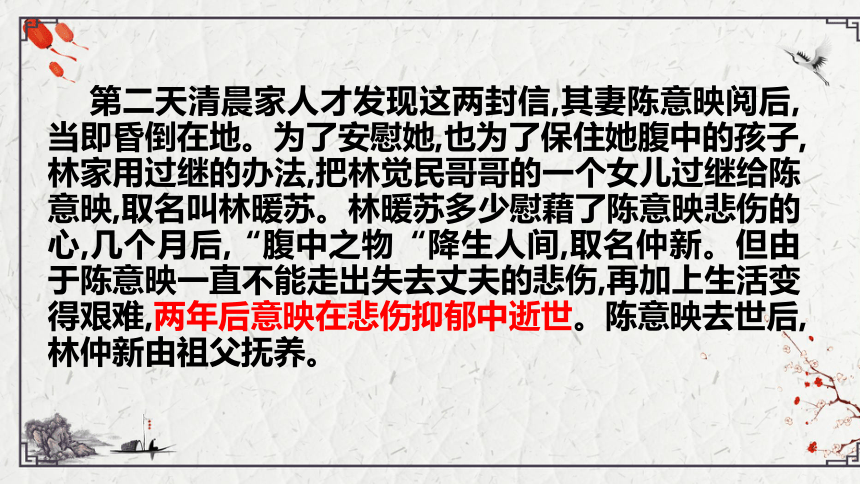

第二天清晨家人才发现这两封信,其妻陈意映阅后,当即昏倒在地。为了安慰她,也为了保住她腹中的孩子,林家用过继的办法,把林觉民哥哥的一个女儿过继给陈意映,取名叫林暖苏。林暖苏多少慰藉了陈意映悲伤的心,几个月后,“腹中之物“降生人间,取名仲新。但由于陈意映一直不能走出失去丈夫的悲伤,再加上生活变得艰难,两年后意映在悲伤抑郁中逝世。陈意映去世后,林仲新由祖父抚养。

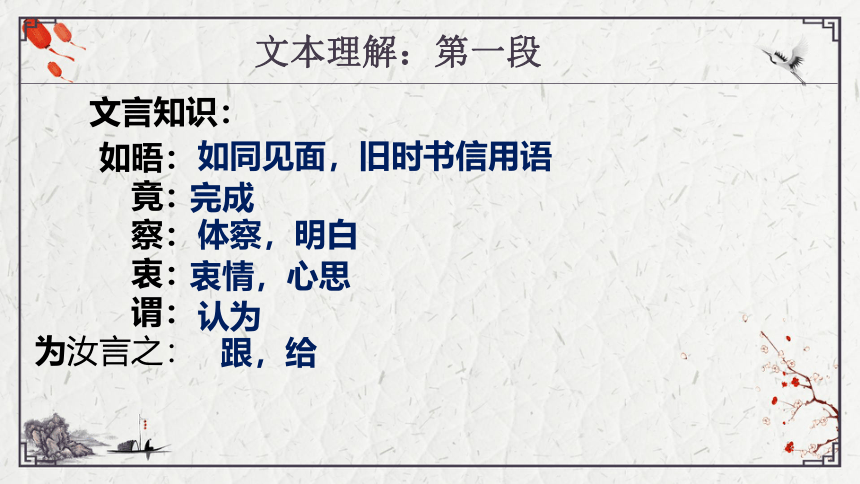

文本理解:第一段

文言知识:

如晤:

竟:

察:

衷:

谓:

为汝言之:

如同见面,旧时书信用语

完成

体察,明白

衷情,心思

认为

跟,给

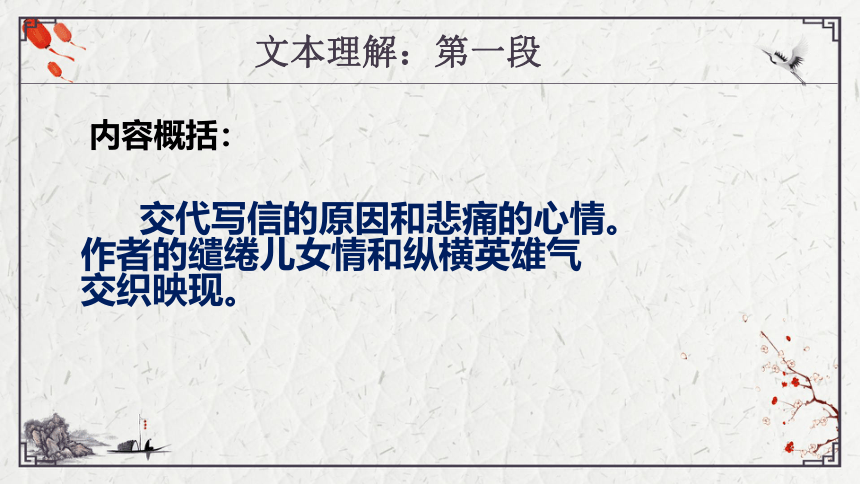

文本理解:第一段

内容概括:

交代写信的原因和悲痛的心情。作者的缱绻儿女情和纵横英雄气交织映现。

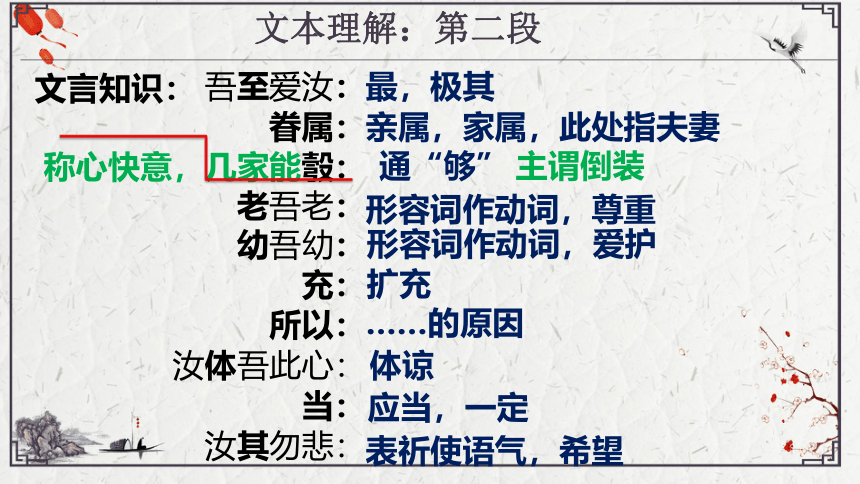

文本理解:第二段

文言知识:

吾至爱汝:

眷属:

称心快意,几家能彀:

老吾老:

幼吾幼:

充:

所以:

汝体吾此心:

当:

汝其勿悲:

最,极其

亲属,家属,此处指夫妻

通“够”

形容词作动词,尊重

扩充

主谓倒装

形容词作动词,爱护

……的原因

体谅

应当,一定

表祈使语气,希望

文本理解:第二段

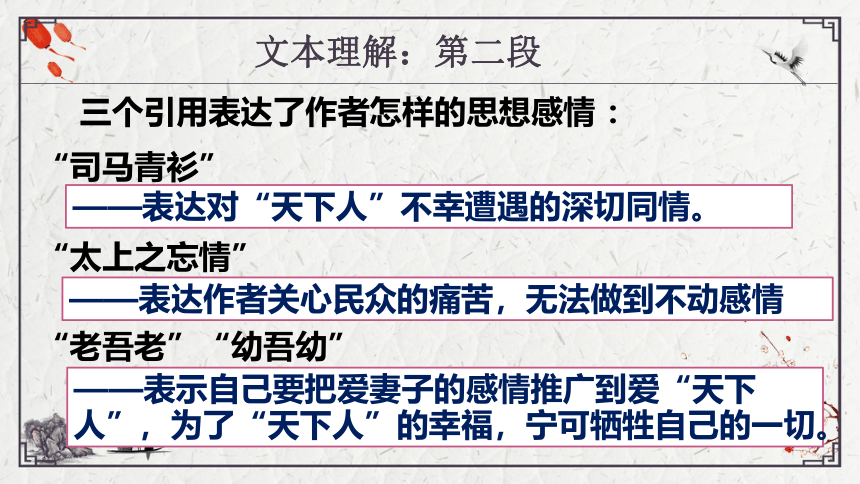

三个引用表达了作者怎样的思想感情 :

“司马青衫”

“太上之忘情”

“老吾老”“幼吾幼”

——表达对“天下人”不幸遭遇的深切同情。

——表达作者关心民众的痛苦,无法做到不动感情

——表示自己要把爱妻子的感情推广到爱“天下人”,为了“天下人”的幸福,宁可牺牲自己的一切。

文本理解:第二段

主旨句:

概括性地揭示了全文的主旨也是全文的纲。

“吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也”

第二段文字由情出发,又以理撼人,引经据典地表达了自己由至爱妻子推而爱天下人,从而为人民为国家“勇于就死”的革命信念与决心,尽显志士胸怀与内心悲壮。

文本理解:第三段

文言常识:

吾尝语曰:

与使……无宁……:

婉解:

盖谓以汝之弱:

卒:

(yù)告诉

与其……不如……

委婉解释

连接上句,表示解说原由。相当于“本来”、“原来”。

说

最终

文本理解:第四段

文言常识:

真真:

所:

适:

望日:

逃家:

乘便:

胜:

实在

地方

恰好

阴历每月十五日

离家

乘着方便的时机

承受

且以汝之有身:

惟:

盖:

寸管:

况且

因为

身孕

只有

发语词

笔

作者追忆了夫妇生活中的哪些事? 请用简洁的语言概括,并分析作者追忆这些事的目的。

①汝忆否:

②回忆:

③又回忆:

谁先死的谈论,自己本不愿先死而留苦给妻子。

嗟夫!当时余心之悲,盖不能以寸管形容之。

寄情于事

新婚的甜蜜生活情景,“真真不能”忘记爱妻。

两次离家未能将实情告诉妻子的矛盾之感和锥心之痛。

文本理解:第五段

文言常识:

诚:

第:

抑:

徒:

天灾可以死:

钟情如我辈者:

后日:

确实

只是

还是

白白地

使……死

富于感情

以后的日子

定语后置

文本理解:第五段

本段是第2段所述书信主旨的进一步阐释,从当时中国的现状出发,说明想苟且偷生也很难,即使不死也是更痛苦的生离,所以为了“吾与汝”也为了“天下人”,愿慷慨赴死,死而无憾。饱含挥洒革命之情的激越和壮烈。

段尾处,提及对未出世孩子容貌的猜想和对妻子培育后代的嘱托,既包含了其自称的“甚幸”,也让人感到作者内心无尽的辛酸和遗憾。

文本理解:第六段

文言常识:

当哭相和也:

道:

依依:

旁:

用哭声

规律

依依不舍

靠近

应和

文本理解:第六段

本段开头一句“吾今与汝无言矣”似乎要给信收尾了,但作者情不能已又说出了哪些期愿?表达了什么情感?

三愿:一愿九泉之下“哭相和”

二愿真有鬼

三愿心电感应有道

文本理解:第六段

本段开头一句“吾今与汝无言矣”似乎要给信收尾了,但作者情不能已又说出了哪些期愿?表达了什么情感?

感情:一位不信鬼魂之说的革命志士此刻却“望其真有”“望其言是实”,皆因对妻子疼爱之深,离之不舍。 “汝不必以无侣悲”再表达“吾至爱汝”之衷情。

文本理解:第七段

文言常识:

平生:

处:

的的:

谋:

惟:

尽:

偶:

平素,平时

地方

的确,实在

谋划,打算

唯恐

周到

婚配,嫁给

卒:

善:

模拟:

一恸:

念:

手:

最终

使……完好

想象,揣摩

非常悲痛

通“廿”,二十

名词作状语,亲手

文本理解:第七段

第7段申述“未尝以吾所志语汝”的原因,慨叹夫妻二人的“幸”与“不幸”,再次抒发“吾至爱汝”又“忍舍汝而死”的情感。

“独善其身”出自《孟子·尽心上》,意思是只顾自己好,不顾别人。林觉民虽“至爱”妻子,但他要把这种爱推广到普天下受苦人身上,因此不愿“独善其身”。这句话是对全文的总结。

如何理解林觉民的“卒不忍独善其身”?

文本理解:第八段

文言常识:

诸母:

幸:

用哭声

形容词作名词,幸事

应和

文本理解:第八段

最后一段,希望妻子读懂遗书,理解自己。

陈意映是清代名宦陈若霖的后代,其父是举人陈元凯。她自幼识字读书,作文吟诗,看懂此信显然毫无问题,为何作者还要请“诸母”对其指教呢?

也许是作者为了提醒“诸母”在自己为国捐躯后,能够多多陪伴、照顾、开导、劝慰已身怀六甲的妻子吧。在最后这简短的、看似不过是段补充说明的文字中,亦可见作者为夫之细心,对妻子之深爱。

写作思路

第一部分(1):说明与妻书的原因和心情:

“与汝永别”,“忍悲为汝言之”。

第二部分(2-4):阐述“吾至爱汝,即此爱汝一

念,使吾勇于就死也”的情感。

第三部分(5-8):再诉“吾至爱汝”的衷情以及

“吾不能舍汝”的永别的哀痛。

有人说,这是千百年来最感人的情书,感人的原因在哪里?

对妻子的

爱恋和怀念之情

对死别的

悲哀和伤痛之情

对黑暗现实的

愤懑之情

对献身革命的

豪迈之情

儿女情长,英雄志坚

写作特点

?1.记叙、议论、抒情相结合。

????本文以抒情为主,以情见长,兼及议论、记叙。作者把感夫妻之恩爱、愤国家之势弱、怜天下之离散、悲夫妻之死别的复杂思想感情融为一体,字里行间,或直抒胸臆,或回忆往昔,或借议论来抒情,使文章充满了感彩。

写作特点

?2.语言通俗、浅近、平易。

????本文语言朴实无华,情真意切,虽然通篇没有华丽的辞藻,却处处流露出对妻子的真挚感情和“勇于就死”的勇决。

写作特点

?3.大量使用典故。

????文中的“骨化石”“司马春衫”“太上忘情”“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”等语句都是用典。

林觉民

作者简介

林觉民

林觉民(1887年-1911年5月),字意洞,号抖飞,又号天外生,汉族,福建闽县(今福州市区)。中国民主的先驱,黄花冈七十二烈士之一

13?岁时,他受父命参加科举童子试,竟在试卷上写下“少年不望万户侯”后掷笔离去。15?岁考入全闽大学堂,后来入读福州高等师范学堂,接受了资产阶级民主思想,课余谈到时事,总是慷慨激昂地说:“中国不革命不能自强”,毕业后到日本留学。

林觉民

留学日本期间,加入中国同盟会。1911年春回国,4月24日写下绝笔《与妻书》,后与族亲林尹民、林文随黄兴、方声洞等革命党人参加广州起义,转战途中受伤力尽被俘。

面对清廷广州将军张鸣歧与水师提督李准会审,林觉民"侃侃而谈,畅论世界大势,以笔立言,立尽两纸,书至激烈处,解衣磅礴,以手捶胸"。他告诉两人,"只要革除暴政,建立共和,能使国家安强,则死也瞑目"。

林觉民

李准欲留下林觉民为清廷所用。张鸣歧则认为,这个"面貌如玉、心肠如铁、心地光明如雪,称得上奇男子"的林觉民,如果留给了革命党,实为后患。

1911年5月3日,林觉民在广州天字码头被枪杀,年仅25岁。

牺牲的中国同盟会会员有名可考者八十六人,其中七十二人的遗体由潘达微寻获安葬于广州红花岗,改名为黄花岗,这次起义因此被称为黄花岗起义。

写作背景

清朝末年,清政府极度腐朽无能,对帝国主义屈辱投降,连年赔款、割地,对人民则加重剥削压迫,因而激起了人民的反抗。1905年,孙中山在日本东京成立“中国同盟会”,提出了“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的十六字纲领。

写作背景

在我国南方,“中国同盟会”发动了多次武装起义。1911年4月初,黄兴、赵声等人在孙中山的领导下,酝酿广州起义。同盟会日本总部派遣林觉民回国协助起义。1911年4月27日,黄兴率领一百人攻入总督衙门,发现两广总督张鸣岐已经逃走,黄兴等起义勇士即与清军展开激战,因与敌人兵力悬殊,起义将士大部分牺牲,黄兴仅率少数人突围。事后,广州民众收拾烈士遗骸七十二具,史称“黄花岗七十二烈士”。

起义前三天,林觉民知自己必死,就写两封遗书,一封是给他父亲的,另一封就是给她妻子陈意映的《与妻书》。

陈意映,是名宦陈若霖的后裔。婚后,参加了丈夫在家里办的一所女学,通过女学的教育,思想觉悟有了提高,小脚不缠了,要做新女性,于是便投考了福州女子师范学堂。

起义失败后,有人秘密将这两封信在半夜里塞进林觉民家门缝里。

第二天清晨家人才发现这两封信,其妻陈意映阅后,当即昏倒在地。为了安慰她,也为了保住她腹中的孩子,林家用过继的办法,把林觉民哥哥的一个女儿过继给陈意映,取名叫林暖苏。林暖苏多少慰藉了陈意映悲伤的心,几个月后,“腹中之物“降生人间,取名仲新。但由于陈意映一直不能走出失去丈夫的悲伤,再加上生活变得艰难,两年后意映在悲伤抑郁中逝世。陈意映去世后,林仲新由祖父抚养。

文本理解:第一段

文言知识:

如晤:

竟:

察:

衷:

谓:

为汝言之:

如同见面,旧时书信用语

完成

体察,明白

衷情,心思

认为

跟,给

文本理解:第一段

内容概括:

交代写信的原因和悲痛的心情。作者的缱绻儿女情和纵横英雄气交织映现。

文本理解:第二段

文言知识:

吾至爱汝:

眷属:

称心快意,几家能彀:

老吾老:

幼吾幼:

充:

所以:

汝体吾此心:

当:

汝其勿悲:

最,极其

亲属,家属,此处指夫妻

通“够”

形容词作动词,尊重

扩充

主谓倒装

形容词作动词,爱护

……的原因

体谅

应当,一定

表祈使语气,希望

文本理解:第二段

三个引用表达了作者怎样的思想感情 :

“司马青衫”

“太上之忘情”

“老吾老”“幼吾幼”

——表达对“天下人”不幸遭遇的深切同情。

——表达作者关心民众的痛苦,无法做到不动感情

——表示自己要把爱妻子的感情推广到爱“天下人”,为了“天下人”的幸福,宁可牺牲自己的一切。

文本理解:第二段

主旨句:

概括性地揭示了全文的主旨也是全文的纲。

“吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也”

第二段文字由情出发,又以理撼人,引经据典地表达了自己由至爱妻子推而爱天下人,从而为人民为国家“勇于就死”的革命信念与决心,尽显志士胸怀与内心悲壮。

文本理解:第三段

文言常识:

吾尝语曰:

与使……无宁……:

婉解:

盖谓以汝之弱:

卒:

(yù)告诉

与其……不如……

委婉解释

连接上句,表示解说原由。相当于“本来”、“原来”。

说

最终

文本理解:第四段

文言常识:

真真:

所:

适:

望日:

逃家:

乘便:

胜:

实在

地方

恰好

阴历每月十五日

离家

乘着方便的时机

承受

且以汝之有身:

惟:

盖:

寸管:

况且

因为

身孕

只有

发语词

笔

作者追忆了夫妇生活中的哪些事? 请用简洁的语言概括,并分析作者追忆这些事的目的。

①汝忆否:

②回忆:

③又回忆:

谁先死的谈论,自己本不愿先死而留苦给妻子。

嗟夫!当时余心之悲,盖不能以寸管形容之。

寄情于事

新婚的甜蜜生活情景,“真真不能”忘记爱妻。

两次离家未能将实情告诉妻子的矛盾之感和锥心之痛。

文本理解:第五段

文言常识:

诚:

第:

抑:

徒:

天灾可以死:

钟情如我辈者:

后日:

确实

只是

还是

白白地

使……死

富于感情

以后的日子

定语后置

文本理解:第五段

本段是第2段所述书信主旨的进一步阐释,从当时中国的现状出发,说明想苟且偷生也很难,即使不死也是更痛苦的生离,所以为了“吾与汝”也为了“天下人”,愿慷慨赴死,死而无憾。饱含挥洒革命之情的激越和壮烈。

段尾处,提及对未出世孩子容貌的猜想和对妻子培育后代的嘱托,既包含了其自称的“甚幸”,也让人感到作者内心无尽的辛酸和遗憾。

文本理解:第六段

文言常识:

当哭相和也:

道:

依依:

旁:

用哭声

规律

依依不舍

靠近

应和

文本理解:第六段

本段开头一句“吾今与汝无言矣”似乎要给信收尾了,但作者情不能已又说出了哪些期愿?表达了什么情感?

三愿:一愿九泉之下“哭相和”

二愿真有鬼

三愿心电感应有道

文本理解:第六段

本段开头一句“吾今与汝无言矣”似乎要给信收尾了,但作者情不能已又说出了哪些期愿?表达了什么情感?

感情:一位不信鬼魂之说的革命志士此刻却“望其真有”“望其言是实”,皆因对妻子疼爱之深,离之不舍。 “汝不必以无侣悲”再表达“吾至爱汝”之衷情。

文本理解:第七段

文言常识:

平生:

处:

的的:

谋:

惟:

尽:

偶:

平素,平时

地方

的确,实在

谋划,打算

唯恐

周到

婚配,嫁给

卒:

善:

模拟:

一恸:

念:

手:

最终

使……完好

想象,揣摩

非常悲痛

通“廿”,二十

名词作状语,亲手

文本理解:第七段

第7段申述“未尝以吾所志语汝”的原因,慨叹夫妻二人的“幸”与“不幸”,再次抒发“吾至爱汝”又“忍舍汝而死”的情感。

“独善其身”出自《孟子·尽心上》,意思是只顾自己好,不顾别人。林觉民虽“至爱”妻子,但他要把这种爱推广到普天下受苦人身上,因此不愿“独善其身”。这句话是对全文的总结。

如何理解林觉民的“卒不忍独善其身”?

文本理解:第八段

文言常识:

诸母:

幸:

用哭声

形容词作名词,幸事

应和

文本理解:第八段

最后一段,希望妻子读懂遗书,理解自己。

陈意映是清代名宦陈若霖的后代,其父是举人陈元凯。她自幼识字读书,作文吟诗,看懂此信显然毫无问题,为何作者还要请“诸母”对其指教呢?

也许是作者为了提醒“诸母”在自己为国捐躯后,能够多多陪伴、照顾、开导、劝慰已身怀六甲的妻子吧。在最后这简短的、看似不过是段补充说明的文字中,亦可见作者为夫之细心,对妻子之深爱。

写作思路

第一部分(1):说明与妻书的原因和心情:

“与汝永别”,“忍悲为汝言之”。

第二部分(2-4):阐述“吾至爱汝,即此爱汝一

念,使吾勇于就死也”的情感。

第三部分(5-8):再诉“吾至爱汝”的衷情以及

“吾不能舍汝”的永别的哀痛。

有人说,这是千百年来最感人的情书,感人的原因在哪里?

对妻子的

爱恋和怀念之情

对死别的

悲哀和伤痛之情

对黑暗现实的

愤懑之情

对献身革命的

豪迈之情

儿女情长,英雄志坚

写作特点

?1.记叙、议论、抒情相结合。

????本文以抒情为主,以情见长,兼及议论、记叙。作者把感夫妻之恩爱、愤国家之势弱、怜天下之离散、悲夫妻之死别的复杂思想感情融为一体,字里行间,或直抒胸臆,或回忆往昔,或借议论来抒情,使文章充满了感彩。

写作特点

?2.语言通俗、浅近、平易。

????本文语言朴实无华,情真意切,虽然通篇没有华丽的辞藻,却处处流露出对妻子的真挚感情和“勇于就死”的勇决。

写作特点

?3.大量使用典故。

????文中的“骨化石”“司马春衫”“太上忘情”“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”等语句都是用典。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])