青海省西宁市海湖中学2020-2021学年高二下学期6月第二阶段考试(期中考试)历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 青海省西宁市海湖中学2020-2021学年高二下学期6月第二阶段考试(期中考试)历史试题 Word版含答案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 36.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1228090012496800西宁市海湖中学

2020-2021学年第二学期第二阶段考试卷

高 二 历 史

考试时间:90分钟 分值:100分

第Ⅰ卷 选择题

(共30,题2分,共60分;每题只有一个答案符合题意。)

1.“教民亲爱,莫善于孝;教民礼顺,莫善于悌:移风易俗,莫善于乐;安上治民,莫善于礼。”这一思想产生的制度渊源是( )

A.宗法制 B.禅让制 C.郡县制 D.察举制

2.《史记·周本纪》记载:“武王追思先圣,乃褒封神农之后于焦(今河南三门峡陕县),黄帝之后于祝(今江苏丹阳),帝尧之后于蓟(今天津蓟县),帝舜之后于陈(今河南淮阳),大禹之后于杞(今河南杞县)”这一做法( )

A.体现了中国历史的延续 B.有利于巩固新兴的西周政权

C.实现了周朝的集权统治 D.说明了周人的政权基础薄弱

3.《礼记》记载:“殷人称神,率民以事神,先鬼而后礼”;周人则提出“天命靡(无)常,惟德是辅”,周公曾说,“民之所欲,天必从之”。这说明西周统治者的政治观念是( )

A.重视民心向背 B.宣扬君权神授 C.实行等级制度 D.依赖家族关系

4.东周以前,“言姓者本于五帝,见于春秋者得二十有二”;而在《孟子》一书中百姓一词共出现了十九次,而其中只有一次是指贵族,其他十八次均指平民布衣。这一变化从本质上反映了( )

A.贵族逐渐平民化 B.姓氏逐渐普及化 C.宗法制逐渐瓦解 D.社会逐渐平等化

5.《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时不无夸张地说:一个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。战国时期农业收益的增加( )

A.促进了个体小农经济的形成 B.抑制了手工业和商业的发展

C.导致畜力与铁制农具的使用 D.阻碍了大土地所有制的成长

6.孟子提出天下“定于一”,荀子倡导“一天下,财万物,长养人民,兼利天下”,韩非子主张“一匡天下”。这些主张反映了( )

A.儒家与法家的主张混同 B.国家统一在思想上的体现

C.主要学派实现了思想统一 D.古代大一统思想初步形成

7.历史上最早设县的是楚国和秦国。春秋后期各国县数骤增,到战国时成为较普遍的地方行政区划。秦汉时期推行全国,达千余县之多;春秋至秦汉时期郡县制的变迁( )

A.加强了君主专制 B.拓展了中国疆域

C.实现了国家统一 D.推动了官僚政治

8.据《春秋繁露》记载,君主“为政而任刑,谓之逆天,非王道也”,若“逆天”,自然界就会出现诸如日蚀、地震等灾异。这一主张( )

A.强化了君主的绝对权威 B.体现了道家的治国理念

C.彰显了儒家的治国思想 D.消弭了自然灾害的影响

9.汉代成书的数学专著《九章算术》讲到了丈量土地面积,计算方仓、圆仓的容积,测量距离远近,计算筑城、凿渠的土方的方法等等。同时,农学方面出现了《汜胜之书》《四民月》等农书。可见,汉代科技( )

A.意在展示劳动人民的智慧 B.源于国家力量的支持

C.反映出小农经济的主体性 D.闸释了传统民本思想

10.魏晋南北朝时期,工匠们都有专门的匠籍,一人匠籍便终身不得改业;唐代,“纳资代役”(缴纳一定量的货币代替服役)逐渐普遍化,“和雇制”(官府出钱雇用技工、民匠从事劳役制作)得到推广。这一变化( )

A.扩大了官营手工业的规模 B.有利于商品经济的发展

C.提高了私营手工业的地位 D.反映出重农政策的松动

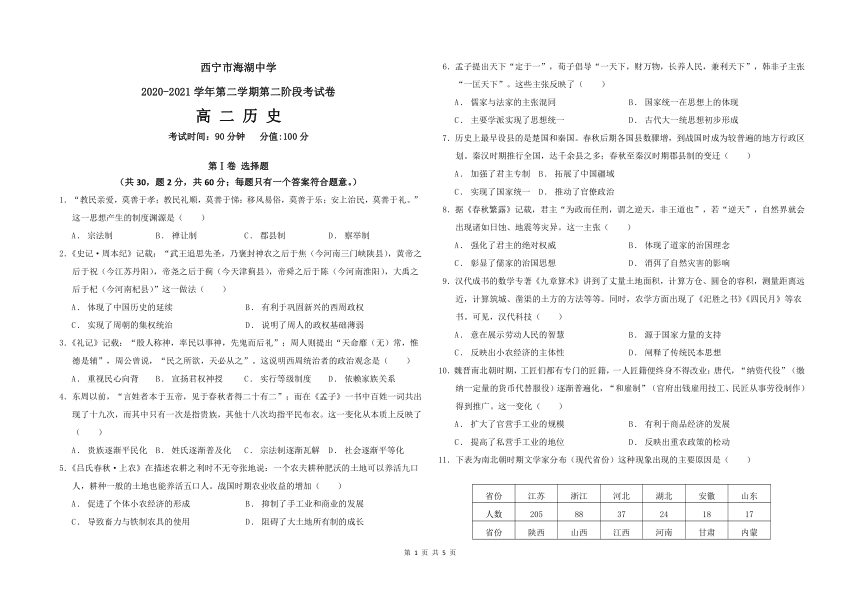

11.下表为南北朝时期文学家分布(现代省份)这种现象出现的主要原因是( )

省份

江苏

浙江

河北

湖北

安徽

山东

人数

205

88

37

24

18

17

省份

陕西

山西

江西

河南

甘肃

内蒙

人数

7

7

6

5

4

3

A.各地经济发展不平衡 B.南北文化交流频繁

C.经济重心实现了南移 D.北方社会动荡不安

12.“(三省六部制下)三分相权,扩大了议政人员的名额,收到了集思广益的效果。各部职责有明确的分工,有利于皇帝的集权与政令的贯彻执行,提髙了行政效率。”这表明三省六部制( )

A.使君主专制统治空前强化 B.充分发挥了国家机构的效能

C.有效的限制了皇权的滥用 D.具有三权分立政治的民主性

13.

类别

士族

小姓

寒族

人数

总计

人数

百分比

人数

百分比

人数

百分比

进士

589

71.0

109

13.1

132

15.9

830

明经

81

63.3

18

14.0

29

22.7

128

制举

88

65.7

10

7.4

36

26.9

134

上表是唐代登科者出身分布表(小姓,是非士族的地主;寒族,是一般的平民;制举,是皇帝临时举行并亲自参与的科举考试)据此可推知,唐代( )

A.士族阶层拥有科举特权 B.官吏人才来源基础扩大

C.家族地位决定着中举率 D.国家选才侧重政治素养

14.文献与考古表明,唐代中后期,“波斯锦”“胡锦”“番锦”通过丝绸之路,不断输入中国,内地也生产“胡式锦”。这表明( )

A.外来文化改变了唐代的社会生活 B.唐代中后期手工业趋于衰落

C.外来的丝织技术超过了唐朝 D.中外文化交流互动日益深入

15.唐代书法中“楷书”规矩之森严、法度之完备、风格之繁复令后世望而却步。另一方面唐代所孕育并产生的狂草“纵放恣肆、奇宕瑰伟”,完全可以和楷书艺术平分秋色。这反映了( )

A.唐代草书否定了楷书的法度规范 B.唐书完全满足了时人的审美需求

C.唐书既 “尚法又尚情 ”的艺术特质 D.唐代社会三教合一的思想格局

16.元朝修筑了四通八达的驿道,用来运输官府物资;设立驿站,为公差人员提供交通和生活服务;又隔一定距离分设急递铺,负责传递公文。朝廷的这种做法( )

A.促进地区之间的交流 B.有利于军政大权的集中

C.显示了元帝国的强盛 D.加强了民族国家的统一

17.有学者研究发现,中国古代地方官员的名称有些听起来不像常设官员,其名称往往带有动词。比如刺史,“刺”即刺探,其本意为临时派出,后演变为州牧;比如行省长官“行中书省事”,意指临时行使中央特派之事,后变成固定的地方官;比如巡抚,意指代皇帝巡行地方,后巡行变为常设。这表明( )

A.中国古代地方管理制度具有随意性 B.临时委派的做法杜绝了地方割据的出现

C.监察是中国古代地方官员的主要职责 D.王朝政府注重协调中央集权与地方分权

18.宋代出现了一种介于县市和草市之间的镇市。镇市设有监镇官,负责巡逻防盗、防范烟 火、征收商税,兼有酒业专卖之权。这表明宋代( )

A.政府放松了对商业的控制 B.商品经济得到进一步发展

C.市镇出现专业化发展趋势 D.城市的经济功能渐趋增强

19.宋代以来,中国经历了三次商业革命:第一次是宋代商业革命,第二次是明清商业革命,第三次是近代商业革命,出现以通商口岸为核心的近代化商业群落。下列选项中属于宋代商业革命的是( )

A.海上丝绸之路开辟 B.城市盛行整齐划一的坊市

C.长途贩运贸易开始兴起 D.茶馆酒楼等常常营业到三更

20.孔子主张重人事而远“天道”,孟子提倡“济天下”,董仲舒强调“圣人之为天下者,兴利也”,降至宋明,理学家把提倡“正心、诚意、修身、齐家、治国、平天下”思想的《大学》抬到了“四书”的地位。这说明儒家思想( )

A.逐渐成为统治者加强专制统治的有效工具 B.不断调整以顺应经济发展需求

C.一贯强调积极入世和社会责任担当精神 D.坚持追求天人合一的价值观念

21.王学(王即王阳明)在明中后期广泛传播,其中“良知良能,愚夫愚妇与圣人同”的命题,不仅给士大夫大开眼界,也受到庶民百姓的欢迎。这表明王学( )

A.冲击了封建伦理纲常 B.倡导民主、自由和平等

C.成为明清的主流思想 D.有利于个体意识的觉醒

22.宋代的服饰色彩一反唐代浓艳鲜丽色,形成了淡雅恬静之风,风格趋于修长、纤细、朴素无华,在朝服上仍十分重视旧有传统基础上,体现等级的饰品与图案也更多、更加严格。这反映了宋代( )

A.理学影响社会审美 B.商品经济异常活跃

C.科举制度臻于完善 D.等级秩序受到冲击

23.《国史十六讲》提到,在皇帝和皇太后的全力支持下,张居正把内宫(皇帝)与外朝(政府)的事权集于一身,成为明朝权力最大的内阁首辅。张居正经常对下属说:“我非相,乃摄也”。意思是他并非一般的丞相,而是“摄政”-代帝执政。对这一历史现象的本质理解准确的是( )

A.内阁首辅是名副其实的丞相 B.内阁此时已经取得了法定的地位

C.张居正提升了内阁首辅之权 D.内阁权力加大是君权强化的产物

24.据学者研究发现,“全国文武官员,上至大学士、六部尚书、各省总督、巡抚,以至各道、府,关差、盐政、学差,以及将军、都统,驻各地区的领队大臣、办事大臣、参赞大臣等,应升调补放等事,均由军机大臣负责开列名单,奏交皇帝择取任用。”由此推知( )

A.军机处可以选拔任免地方官员 B.军机处可以统领六部百司

C.军机处是辅助皇权的中枢机构 D.军机处成为中央决策机构

25.明中晚期的江南,随着地主和佃户将维持生计的谷物收成变为植棉、养鱼和橘园、桑园的经营与茶树的种植,新的农业形式在江南产生了……新的农业管理技术发展了,常常需要使用雇工或是有人身依附性质的劳动力。材料说明江南地区( )

A.商品经济的发展 B.小农经济开始解体

C.雇佣关系普遍化 D.农业经营方式多样

26.17世纪中期,清政府多次颁布禁海令;同一时期的英国政府则颁布《航海条例》,积极保护海外贸易。出现该现象的根本原因在于两国( )

A.经济结构的差异 B.中央集权的强弱 C.思想解放的程度 D.海军实力的高低

27.中国谚语为研究历史提供了许多珍贵而有价值的资料。对下表谚语解读正确的是( )

选项

谚语

解读

A

“千生意,万买卖,不如翻地块”

体现了中国封建经济自给自足的特点

B

“一夫不耕,或受之饥;一女不织,或受之寒”

说明了中国封建社会长期实行重农抑商政策

C

“苏湖熟,天下足”

折射出中国古代经济格局发生重大变化

D

“百里不贩樵,千里不贩籴”

反映了中国古代商业发展长途贩运的特征

28.广东佛山原来只是“孤村铸炼”,明永乐以后,“番船始集,诸货宝南北巨输”,居民至“几万余家”,“工擅炉冶之巧”。据此可知,佛山发展成为市镇的主要原因是( )

A.官营手工业发展 B.农产品商品化程度提高

C.对外贸易的繁荣 D.手工业形成规模化经营

29.黄宗羲肯定“三代之法”是“天下之法”,批评三代以下之“法”为帝王“一家之法”,是“非法之法”,主张用“天下之法”取代“一家之法”。这体现了黄宗羲的哪一思想( )

A.反对君主专制 B.工商皆本 C.倡导法律至上 D.人民主权

30.《三国演义》奉刘备为正统,并着力刻画了刘备的仁厚、诸葛亮的足智多谋、关羽的忠义,与曹操“乱臣贼子”形象形成鲜明对比;“三言两拍”中许多作品也被注入了宣传因果宿命和忠烈孝义的内容。这种创作风格反映出( )

A.儒释道开始走向融合 B.主流价值观影响文学创作

C.小说成为了文学主流 D.小说创作为专制统治服务

第Ⅱ卷(非选择题,共40分)

32.(20分)古代中国不断创新地方行政管理制度,体现出高超的政治智慧。

材料一

逮克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣、昆弟、甥舅,本周之臣子;而鲁、卫、晋、齐四国,又以王室至亲为东方大藩……此周初大一统之规模,实与其大居正之制度相待而成者也。

——王国维《殷周制度论》

材料二

新皇帝……废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员。

——【美】斯塔夫里阿诺斯《》全球通史》

材料三

自元代始,行省区划……不惜打破自然地理界限,不顾区域经济联系,人为地造成犬牙交错和以北制南的局面。……这种以北制南,各省北向门户洞开和人为实行形格势禁的政策,在汉地诸行省表现最为突出,从而使行省官失去了扼险而守、割据称雄的地理条件,朝廷就比较容易控制了。

——李治安《行省制度研究》

阅读下列材料,请回答:

材料一中“大居正之制度”是指哪一制度?结合所学知识,指出该制度产生的积极作用。(4分)

据材料二,指出“新皇帝”在地方上采取的措施。结合所学知识,指出它与材料所述制度相比有何进步性?(6分)

据材料三,概括元朝划分行省区域的主要原则及其目的。结合所学知识,指出行省制度的历史地位。(8分)

(4)综合上述材料,谈你对中国古代地方管理制度演变的认识。(2分)

32.(20分)古代丝绸之路是当前“一带一路”战略构想的历史渊源。阅读下列材料:

材料一

公元前139年,汉武帝派张骞出使西域,使中国了解了西域人的政治和军事情况,同时还带回大量有商业价值的信息。此后,汉武帝发动了一系列战争,打击了匈奴的势力,使亚洲中部地区恢复了和平。随着古典帝国的扩张,商人和旅行者建立了广大的商业网络通道,在这些商路上交换的最主要的商品是来自中国的高质量的丝绸,历史学家把这些商路统称为丝绸之路。对商人和他们的商品来说,丝绸之路就是令人瞩目的高速公路;另外,商人、传教士和其他一些旅行者,带着他们的信仰、价值观念和宗教信念来到远方。

材料二

贸易与城市化的发展使唐宋时期的中国成为一个繁荣的、国际性的社会。商人取道海路和陆路前来中国从事贸易。东南亚岛屿的香料、越南的翠鸟羽毛和玳瑁、印度的珍珠和香、中亚的马匹和甜瓜,以及其他各种各样的产品被运送到中国。在中亚、东南亚、印度、波斯和东非的港口城市,富商和统治者身着中国的丝绸,餐桌上摆放着中国瓷器。中国经济在唐宋时期的快速增长就这样促进了整个东半球大部分地区贸易和经济的增长。

——以上材料摘编自【美】杰里·本特利等《新全球史》

阅读下列材料,请回答:

据材料一并结合所学知识,分析汉代丝绸之路开辟的条件,并概括出丝绸之路上东西方文明交流的内容。(8分)

据材料二,分析唐宋经济繁荣的原因。这一时期对外贸易通道及输出商品与汉朝相比有何新变化。(6分)

(3)综合上述材料,简要说明丝绸之路上东西方文明交流的特征及其影响。(6分)

2020-2021学年

第二学期第二阶段考试高二年级历史试卷

评分参考

一、选择题

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

A

B

A

C

A

D

D

C

C

B

题号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

A

B

B

D

C

D

D

B

D

C

题号

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

D

A

D

C

A

A

C

C

A

B

二、非选择题

31.【答案】

(1)(4分)制度:分封制。作用:加强了对地方的控制;扩大了统治疆域。

(2)(6分)措施:(全面)推行那县制。(2分)

进步性:地域关系取代血缘关系;加强了中央集权;官僚政治取代贵族政治。(两点4分)

(3)(8分)原则:消除地方军事割据的自然条件。(2分)目的:加强中央对地方的控制。(2分)地位:中国古代地方行政制度的重大变革;是中国省制的开端。(4分)

(4)(2分)任何管理制度都要适应时代的需要而不断发展完善;中国的地方管理制度应该把中央集权和地方分权相结合。(任答一点,2分)

32.【答案】

(1)(8分)条件:张骞出使西域;汉武帝时期国力强大;相对和平的地区环境。(6分)

内容:商品;宗教文化或价值观念。 (2分)

(2)(6分)原因:贸易和城市化的发展、开放的对外政策、广泛的经济交流。(两点4分)

变化:海上丝绸之路逐渐兴盛;瓷器等商品成为大宗(2分)

(3)(6分)特征:经济与文化交流相结合;具有双向性、互惠性。(2分)

影响:促进了中外经济与文化的交流;推动了世界文明的整体发展。(4分)

2020-2021学年第二学期第二阶段考试卷

高 二 历 史

考试时间:90分钟 分值:100分

第Ⅰ卷 选择题

(共30,题2分,共60分;每题只有一个答案符合题意。)

1.“教民亲爱,莫善于孝;教民礼顺,莫善于悌:移风易俗,莫善于乐;安上治民,莫善于礼。”这一思想产生的制度渊源是( )

A.宗法制 B.禅让制 C.郡县制 D.察举制

2.《史记·周本纪》记载:“武王追思先圣,乃褒封神农之后于焦(今河南三门峡陕县),黄帝之后于祝(今江苏丹阳),帝尧之后于蓟(今天津蓟县),帝舜之后于陈(今河南淮阳),大禹之后于杞(今河南杞县)”这一做法( )

A.体现了中国历史的延续 B.有利于巩固新兴的西周政权

C.实现了周朝的集权统治 D.说明了周人的政权基础薄弱

3.《礼记》记载:“殷人称神,率民以事神,先鬼而后礼”;周人则提出“天命靡(无)常,惟德是辅”,周公曾说,“民之所欲,天必从之”。这说明西周统治者的政治观念是( )

A.重视民心向背 B.宣扬君权神授 C.实行等级制度 D.依赖家族关系

4.东周以前,“言姓者本于五帝,见于春秋者得二十有二”;而在《孟子》一书中百姓一词共出现了十九次,而其中只有一次是指贵族,其他十八次均指平民布衣。这一变化从本质上反映了( )

A.贵族逐渐平民化 B.姓氏逐渐普及化 C.宗法制逐渐瓦解 D.社会逐渐平等化

5.《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时不无夸张地说:一个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。战国时期农业收益的增加( )

A.促进了个体小农经济的形成 B.抑制了手工业和商业的发展

C.导致畜力与铁制农具的使用 D.阻碍了大土地所有制的成长

6.孟子提出天下“定于一”,荀子倡导“一天下,财万物,长养人民,兼利天下”,韩非子主张“一匡天下”。这些主张反映了( )

A.儒家与法家的主张混同 B.国家统一在思想上的体现

C.主要学派实现了思想统一 D.古代大一统思想初步形成

7.历史上最早设县的是楚国和秦国。春秋后期各国县数骤增,到战国时成为较普遍的地方行政区划。秦汉时期推行全国,达千余县之多;春秋至秦汉时期郡县制的变迁( )

A.加强了君主专制 B.拓展了中国疆域

C.实现了国家统一 D.推动了官僚政治

8.据《春秋繁露》记载,君主“为政而任刑,谓之逆天,非王道也”,若“逆天”,自然界就会出现诸如日蚀、地震等灾异。这一主张( )

A.强化了君主的绝对权威 B.体现了道家的治国理念

C.彰显了儒家的治国思想 D.消弭了自然灾害的影响

9.汉代成书的数学专著《九章算术》讲到了丈量土地面积,计算方仓、圆仓的容积,测量距离远近,计算筑城、凿渠的土方的方法等等。同时,农学方面出现了《汜胜之书》《四民月》等农书。可见,汉代科技( )

A.意在展示劳动人民的智慧 B.源于国家力量的支持

C.反映出小农经济的主体性 D.闸释了传统民本思想

10.魏晋南北朝时期,工匠们都有专门的匠籍,一人匠籍便终身不得改业;唐代,“纳资代役”(缴纳一定量的货币代替服役)逐渐普遍化,“和雇制”(官府出钱雇用技工、民匠从事劳役制作)得到推广。这一变化( )

A.扩大了官营手工业的规模 B.有利于商品经济的发展

C.提高了私营手工业的地位 D.反映出重农政策的松动

11.下表为南北朝时期文学家分布(现代省份)这种现象出现的主要原因是( )

省份

江苏

浙江

河北

湖北

安徽

山东

人数

205

88

37

24

18

17

省份

陕西

山西

江西

河南

甘肃

内蒙

人数

7

7

6

5

4

3

A.各地经济发展不平衡 B.南北文化交流频繁

C.经济重心实现了南移 D.北方社会动荡不安

12.“(三省六部制下)三分相权,扩大了议政人员的名额,收到了集思广益的效果。各部职责有明确的分工,有利于皇帝的集权与政令的贯彻执行,提髙了行政效率。”这表明三省六部制( )

A.使君主专制统治空前强化 B.充分发挥了国家机构的效能

C.有效的限制了皇权的滥用 D.具有三权分立政治的民主性

13.

类别

士族

小姓

寒族

人数

总计

人数

百分比

人数

百分比

人数

百分比

进士

589

71.0

109

13.1

132

15.9

830

明经

81

63.3

18

14.0

29

22.7

128

制举

88

65.7

10

7.4

36

26.9

134

上表是唐代登科者出身分布表(小姓,是非士族的地主;寒族,是一般的平民;制举,是皇帝临时举行并亲自参与的科举考试)据此可推知,唐代( )

A.士族阶层拥有科举特权 B.官吏人才来源基础扩大

C.家族地位决定着中举率 D.国家选才侧重政治素养

14.文献与考古表明,唐代中后期,“波斯锦”“胡锦”“番锦”通过丝绸之路,不断输入中国,内地也生产“胡式锦”。这表明( )

A.外来文化改变了唐代的社会生活 B.唐代中后期手工业趋于衰落

C.外来的丝织技术超过了唐朝 D.中外文化交流互动日益深入

15.唐代书法中“楷书”规矩之森严、法度之完备、风格之繁复令后世望而却步。另一方面唐代所孕育并产生的狂草“纵放恣肆、奇宕瑰伟”,完全可以和楷书艺术平分秋色。这反映了( )

A.唐代草书否定了楷书的法度规范 B.唐书完全满足了时人的审美需求

C.唐书既 “尚法又尚情 ”的艺术特质 D.唐代社会三教合一的思想格局

16.元朝修筑了四通八达的驿道,用来运输官府物资;设立驿站,为公差人员提供交通和生活服务;又隔一定距离分设急递铺,负责传递公文。朝廷的这种做法( )

A.促进地区之间的交流 B.有利于军政大权的集中

C.显示了元帝国的强盛 D.加强了民族国家的统一

17.有学者研究发现,中国古代地方官员的名称有些听起来不像常设官员,其名称往往带有动词。比如刺史,“刺”即刺探,其本意为临时派出,后演变为州牧;比如行省长官“行中书省事”,意指临时行使中央特派之事,后变成固定的地方官;比如巡抚,意指代皇帝巡行地方,后巡行变为常设。这表明( )

A.中国古代地方管理制度具有随意性 B.临时委派的做法杜绝了地方割据的出现

C.监察是中国古代地方官员的主要职责 D.王朝政府注重协调中央集权与地方分权

18.宋代出现了一种介于县市和草市之间的镇市。镇市设有监镇官,负责巡逻防盗、防范烟 火、征收商税,兼有酒业专卖之权。这表明宋代( )

A.政府放松了对商业的控制 B.商品经济得到进一步发展

C.市镇出现专业化发展趋势 D.城市的经济功能渐趋增强

19.宋代以来,中国经历了三次商业革命:第一次是宋代商业革命,第二次是明清商业革命,第三次是近代商业革命,出现以通商口岸为核心的近代化商业群落。下列选项中属于宋代商业革命的是( )

A.海上丝绸之路开辟 B.城市盛行整齐划一的坊市

C.长途贩运贸易开始兴起 D.茶馆酒楼等常常营业到三更

20.孔子主张重人事而远“天道”,孟子提倡“济天下”,董仲舒强调“圣人之为天下者,兴利也”,降至宋明,理学家把提倡“正心、诚意、修身、齐家、治国、平天下”思想的《大学》抬到了“四书”的地位。这说明儒家思想( )

A.逐渐成为统治者加强专制统治的有效工具 B.不断调整以顺应经济发展需求

C.一贯强调积极入世和社会责任担当精神 D.坚持追求天人合一的价值观念

21.王学(王即王阳明)在明中后期广泛传播,其中“良知良能,愚夫愚妇与圣人同”的命题,不仅给士大夫大开眼界,也受到庶民百姓的欢迎。这表明王学( )

A.冲击了封建伦理纲常 B.倡导民主、自由和平等

C.成为明清的主流思想 D.有利于个体意识的觉醒

22.宋代的服饰色彩一反唐代浓艳鲜丽色,形成了淡雅恬静之风,风格趋于修长、纤细、朴素无华,在朝服上仍十分重视旧有传统基础上,体现等级的饰品与图案也更多、更加严格。这反映了宋代( )

A.理学影响社会审美 B.商品经济异常活跃

C.科举制度臻于完善 D.等级秩序受到冲击

23.《国史十六讲》提到,在皇帝和皇太后的全力支持下,张居正把内宫(皇帝)与外朝(政府)的事权集于一身,成为明朝权力最大的内阁首辅。张居正经常对下属说:“我非相,乃摄也”。意思是他并非一般的丞相,而是“摄政”-代帝执政。对这一历史现象的本质理解准确的是( )

A.内阁首辅是名副其实的丞相 B.内阁此时已经取得了法定的地位

C.张居正提升了内阁首辅之权 D.内阁权力加大是君权强化的产物

24.据学者研究发现,“全国文武官员,上至大学士、六部尚书、各省总督、巡抚,以至各道、府,关差、盐政、学差,以及将军、都统,驻各地区的领队大臣、办事大臣、参赞大臣等,应升调补放等事,均由军机大臣负责开列名单,奏交皇帝择取任用。”由此推知( )

A.军机处可以选拔任免地方官员 B.军机处可以统领六部百司

C.军机处是辅助皇权的中枢机构 D.军机处成为中央决策机构

25.明中晚期的江南,随着地主和佃户将维持生计的谷物收成变为植棉、养鱼和橘园、桑园的经营与茶树的种植,新的农业形式在江南产生了……新的农业管理技术发展了,常常需要使用雇工或是有人身依附性质的劳动力。材料说明江南地区( )

A.商品经济的发展 B.小农经济开始解体

C.雇佣关系普遍化 D.农业经营方式多样

26.17世纪中期,清政府多次颁布禁海令;同一时期的英国政府则颁布《航海条例》,积极保护海外贸易。出现该现象的根本原因在于两国( )

A.经济结构的差异 B.中央集权的强弱 C.思想解放的程度 D.海军实力的高低

27.中国谚语为研究历史提供了许多珍贵而有价值的资料。对下表谚语解读正确的是( )

选项

谚语

解读

A

“千生意,万买卖,不如翻地块”

体现了中国封建经济自给自足的特点

B

“一夫不耕,或受之饥;一女不织,或受之寒”

说明了中国封建社会长期实行重农抑商政策

C

“苏湖熟,天下足”

折射出中国古代经济格局发生重大变化

D

“百里不贩樵,千里不贩籴”

反映了中国古代商业发展长途贩运的特征

28.广东佛山原来只是“孤村铸炼”,明永乐以后,“番船始集,诸货宝南北巨输”,居民至“几万余家”,“工擅炉冶之巧”。据此可知,佛山发展成为市镇的主要原因是( )

A.官营手工业发展 B.农产品商品化程度提高

C.对外贸易的繁荣 D.手工业形成规模化经营

29.黄宗羲肯定“三代之法”是“天下之法”,批评三代以下之“法”为帝王“一家之法”,是“非法之法”,主张用“天下之法”取代“一家之法”。这体现了黄宗羲的哪一思想( )

A.反对君主专制 B.工商皆本 C.倡导法律至上 D.人民主权

30.《三国演义》奉刘备为正统,并着力刻画了刘备的仁厚、诸葛亮的足智多谋、关羽的忠义,与曹操“乱臣贼子”形象形成鲜明对比;“三言两拍”中许多作品也被注入了宣传因果宿命和忠烈孝义的内容。这种创作风格反映出( )

A.儒释道开始走向融合 B.主流价值观影响文学创作

C.小说成为了文学主流 D.小说创作为专制统治服务

第Ⅱ卷(非选择题,共40分)

32.(20分)古代中国不断创新地方行政管理制度,体现出高超的政治智慧。

材料一

逮克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣、昆弟、甥舅,本周之臣子;而鲁、卫、晋、齐四国,又以王室至亲为东方大藩……此周初大一统之规模,实与其大居正之制度相待而成者也。

——王国维《殷周制度论》

材料二

新皇帝……废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员。

——【美】斯塔夫里阿诺斯《》全球通史》

材料三

自元代始,行省区划……不惜打破自然地理界限,不顾区域经济联系,人为地造成犬牙交错和以北制南的局面。……这种以北制南,各省北向门户洞开和人为实行形格势禁的政策,在汉地诸行省表现最为突出,从而使行省官失去了扼险而守、割据称雄的地理条件,朝廷就比较容易控制了。

——李治安《行省制度研究》

阅读下列材料,请回答:

材料一中“大居正之制度”是指哪一制度?结合所学知识,指出该制度产生的积极作用。(4分)

据材料二,指出“新皇帝”在地方上采取的措施。结合所学知识,指出它与材料所述制度相比有何进步性?(6分)

据材料三,概括元朝划分行省区域的主要原则及其目的。结合所学知识,指出行省制度的历史地位。(8分)

(4)综合上述材料,谈你对中国古代地方管理制度演变的认识。(2分)

32.(20分)古代丝绸之路是当前“一带一路”战略构想的历史渊源。阅读下列材料:

材料一

公元前139年,汉武帝派张骞出使西域,使中国了解了西域人的政治和军事情况,同时还带回大量有商业价值的信息。此后,汉武帝发动了一系列战争,打击了匈奴的势力,使亚洲中部地区恢复了和平。随着古典帝国的扩张,商人和旅行者建立了广大的商业网络通道,在这些商路上交换的最主要的商品是来自中国的高质量的丝绸,历史学家把这些商路统称为丝绸之路。对商人和他们的商品来说,丝绸之路就是令人瞩目的高速公路;另外,商人、传教士和其他一些旅行者,带着他们的信仰、价值观念和宗教信念来到远方。

材料二

贸易与城市化的发展使唐宋时期的中国成为一个繁荣的、国际性的社会。商人取道海路和陆路前来中国从事贸易。东南亚岛屿的香料、越南的翠鸟羽毛和玳瑁、印度的珍珠和香、中亚的马匹和甜瓜,以及其他各种各样的产品被运送到中国。在中亚、东南亚、印度、波斯和东非的港口城市,富商和统治者身着中国的丝绸,餐桌上摆放着中国瓷器。中国经济在唐宋时期的快速增长就这样促进了整个东半球大部分地区贸易和经济的增长。

——以上材料摘编自【美】杰里·本特利等《新全球史》

阅读下列材料,请回答:

据材料一并结合所学知识,分析汉代丝绸之路开辟的条件,并概括出丝绸之路上东西方文明交流的内容。(8分)

据材料二,分析唐宋经济繁荣的原因。这一时期对外贸易通道及输出商品与汉朝相比有何新变化。(6分)

(3)综合上述材料,简要说明丝绸之路上东西方文明交流的特征及其影响。(6分)

2020-2021学年

第二学期第二阶段考试高二年级历史试卷

评分参考

一、选择题

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

A

B

A

C

A

D

D

C

C

B

题号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

A

B

B

D

C

D

D

B

D

C

题号

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

D

A

D

C

A

A

C

C

A

B

二、非选择题

31.【答案】

(1)(4分)制度:分封制。作用:加强了对地方的控制;扩大了统治疆域。

(2)(6分)措施:(全面)推行那县制。(2分)

进步性:地域关系取代血缘关系;加强了中央集权;官僚政治取代贵族政治。(两点4分)

(3)(8分)原则:消除地方军事割据的自然条件。(2分)目的:加强中央对地方的控制。(2分)地位:中国古代地方行政制度的重大变革;是中国省制的开端。(4分)

(4)(2分)任何管理制度都要适应时代的需要而不断发展完善;中国的地方管理制度应该把中央集权和地方分权相结合。(任答一点,2分)

32.【答案】

(1)(8分)条件:张骞出使西域;汉武帝时期国力强大;相对和平的地区环境。(6分)

内容:商品;宗教文化或价值观念。 (2分)

(2)(6分)原因:贸易和城市化的发展、开放的对外政策、广泛的经济交流。(两点4分)

变化:海上丝绸之路逐渐兴盛;瓷器等商品成为大宗(2分)

(3)(6分)特征:经济与文化交流相结合;具有双向性、互惠性。(2分)

影响:促进了中外经济与文化的交流;推动了世界文明的整体发展。(4分)

同课章节目录