9桃花源记 课件(共22张PPT)

图片预览

文档简介

课文导入

在湖南省桃源县西南沅江之滨的桃源山腰上,有一个长约一百米的山洞。洞内宽敞明亮,洞中有天。东晋末年,长期隐居农村的陶渊明来到这里后,有感于农村现实,忽发奇想,虚构了一个美丽神奇的传奇故事——世外桃源。在桃源里,没有压迫,没有剥削,没有纷扰;人人各尽所能,老人和孩子都生活得幸福、愉快,人与人之间都极其融洽而友好。真的有这么一个“世外桃源”吗?桃源人是人还是仙?今天,我们就去拜访一下这个世外桃源吧!

作者简介

陶渊明(约365—427),又名潜,字元亮。自号五柳先生,卒后私谥靖节,世称靖节先生。浔阳柴桑(今江西九江)人,东晋诗人,是我国文学史上第一位田园诗人。辞赋以《归去来兮辞》最有名,有《陶渊明集》传世。其诗文语言质朴、自然又颇为精练,具有独特风格。

资料链接

本文大约写于公元421年,当时政治黑暗,战乱频繁,生灵涂炭。其时陶渊明已归隐多年,对于战乱造成的苦难,有着深切的感受,但他无法改变现状,只好借助创作来抒写情怀,塑造了一个与污浊黑暗社会相对立的美好境界,以寄托自己的政治理想。《桃花源记》就是在这样的背景之下产生的。

文体知识

“记”是古代的一种文体,可以叙事、描写、状物,也可抒情、议论、说明,通常的写法是寓情理于事、景、物之中,或借叙事、写景、状物而自然而然地抒情言理。

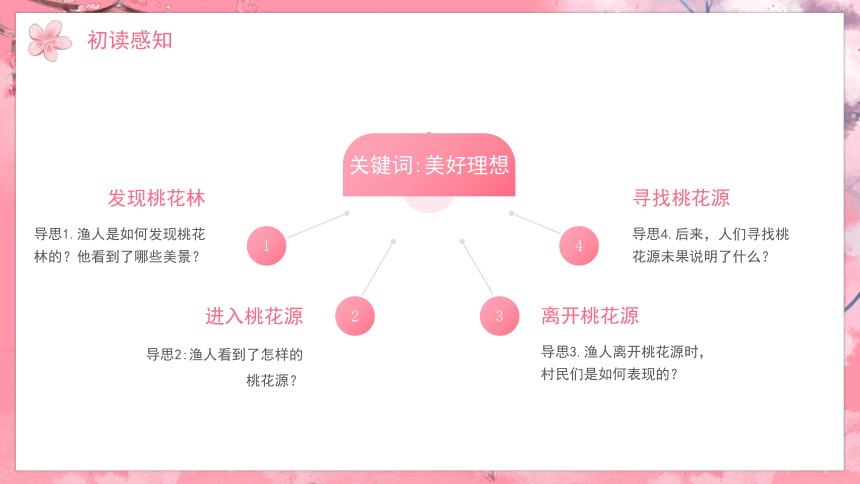

初读感知

1

2

3

4

关键词:美好理想

发现桃花林

进入桃花源

寻找桃花源

离开桃花源

导思1.渔人是如何发现桃花林的?他看到了哪些美景?

导思2:渔人看到了怎样的桃花源?

导思3.渔人离开桃花源时,村民们是如何表现的?

导思4.后来,人们寻找桃 花源未果说明了什么?

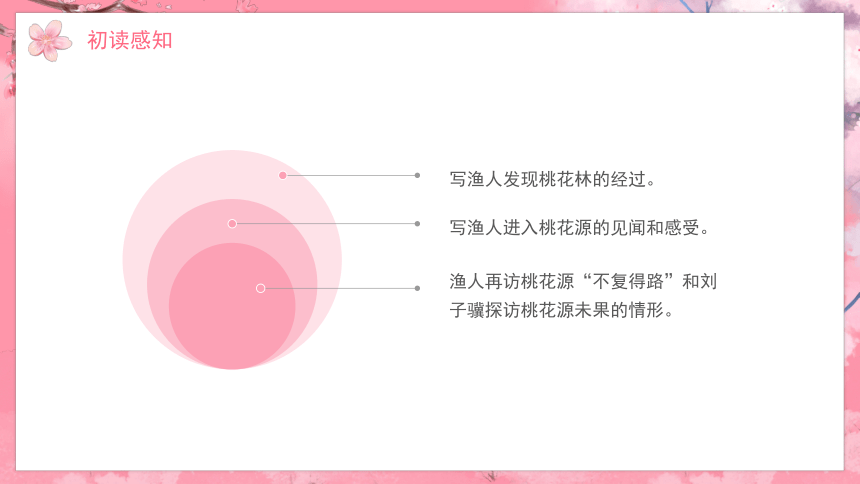

初读感知

写渔人发现桃花林的经过。

写渔人进入桃花源的见闻和感受。

渔人再访桃花源“不复得路”和刘子骥探访桃花源未果的情形。

精读品味

1. 开篇对桃花源的自然环境描写有什么作用?

这里的自然环境描写带有神秘色彩,暗示将会出现奇境,为渔人进入桃花源渲染了气氛,也为桃花源的美好生活图景作铺垫。

精读品味

2. 作者是怎样描绘桃花源的?有怎样的用意?

为了突出主旨,作者从自然景象和生活情景两方面描绘了美丽祥和的桃花源。自然景象:“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。”生活情景:“其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。”作者所描绘的理想境界的生活图景,寄托着作者的社会理想。

精读品味

3.桃花源人来到此地的原因是什么?交代这个原因有何作用?

“自云先世避秦时乱”交代了桃花源人来到此地的原因。作用有两个方面:一是表现了桃花源人对战乱的厌恶、痛恨及对美好生活的向往和追求,另一方面暗写了作者对秦汉以来,特别是对东晋黑暗腐朽社会的否定。

精读品味

4. 如何理解桃花源人的“叹惋”?

渔人讲完秦末以来的历史及当前社会状况,桃花源人为外面世界如此动乱、黑暗而叹惋,为桃花源外人一直过着痛苦的生活而叹惋。

精读品味

5. “处处志之”与“寻向所志”,“遂迷,不复得路”是否矛盾?

作者这样写的用意是什么?

不矛盾。作者这样写暗示“桃花源”是找不到的,安定和平、没有剥削、没有压迫的桃花源只不过是作者一个美好的社会理想罢了。

精读品味

6.本文以渔人的行踪为线索,结尾写刘子骥是否多余?

这样写并不多余。结尾写刘子骥这位真实的历史人物探访桃花源没有成行,是为了渲染桃花源的令人向往和不可寻觅,在当时的社会条件下这样的社会理想是无法实现的。

阅读方法解密

内容是否多余分析法

此类题一般考查的是看似与课文主要内容无关的段落,解题的关键要看其在文章中的作用,是否多余的标准是看其是否能够体现作者的写作目的,是否为文章的中心服务。答题步骤:先摆出自己的明确观点,认同还是否定;再说该内容多余或者不多余的理由,即其所起的作用、效果。

重难点小结

文章最后写找不到桃花源其实是一种隐喻,隐喻桃花源这样的理想社会是不存在的,桃花源只不过是作者虚构的理想社会,也含蓄地表达了作者对现实社会的不满和对理想的追求。

以今天普遍提倡的“诚信”道德观而论,渔人言而无信;但渔人抑制不住自己的好奇心,一心想了解这个美丽的世界,说明了他的向往,这也是一般老百姓对自由美好生活的向往。

研读探究

1.在本文中,作者虚构了一个怎样的理想社会?

我们应当怎样看待?

作者虚构了这样一个理想社会:这里景色优美,土地肥沃,资源丰富,民风淳朴;这里没有压迫,没有战乱,社会平等,和平安宁。这个理想社会的虚构反映了广大人民反对剥削压迫、反对战争的愿望及对美好生活的向往,也表达了对当时社会黑暗现实的批判。这样一个理想社会在阶级社会中只能是一种空想,是不可能实现的。

研读探究

2.本文虽然只有几百字,但是读来却波澜横生,这得益于作者巧妙地使用了层层设疑的写法。请结合文本对层层设疑的写法作简析。

为了把桃花源写成一个似有若无的仙境,作者采用了层层设疑的写法。开头虽然交代了故事发生的时间和地点,但并未确切指出年份和地名;主人公也只说是个渔人,不著姓名,使这些都无从查考。

研读探究

作者接着写桃花林奇景,似为人间所有又似为人间所无,也不说出它的确切地点,因为渔人已“忘路之远近”。写去桃花源的通道更为奇特,洞口小而“仿佛若有光”,路“极狭”而可 “通人”,正是“洞天福地”的景象。待到渔人进入桃花源后,眼前出现的是一幅田园生活的图景。可是,后来渔人出而复寻,本已做好的标记却又全部消失,桃花源似乎又成了一个虚无缥缈的世界,无迹可寻。

研读探究

最后再虚写一笔,说刘子骥“欣然规往”,给好奇的读者带来微茫的希望,但刘子骥又“未果”而“病终”。这样一来,桃花源这个虚实难定的世界就真的成为“千古之谜”了。这种层层设疑的写法,表达了作者希望在现实中看到一个理想社会的思想感情,也能激发读者的兴趣。

总结归纳

桃花源记

发现桃花源

再寻桃花源

访问桃花源

景色优美

所见

所闻

所历

不得

幽美祥和

与世隔绝

热情淳朴

本课主旨

本文以渔人进出桃花源的行踪为线索,描述了一个没有阶级、没有剥削、和平安宁、环境优美、民风淳朴的世外桃源,表现了他对黑暗现实的不满,寄托了作者的政治理想和生活愿望,反映出百姓厌恶战争,追求美好生活的愿望。

部编版八年级语文下册

在湖南省桃源县西南沅江之滨的桃源山腰上,有一个长约一百米的山洞。洞内宽敞明亮,洞中有天。东晋末年,长期隐居农村的陶渊明来到这里后,有感于农村现实,忽发奇想,虚构了一个美丽神奇的传奇故事——世外桃源。在桃源里,没有压迫,没有剥削,没有纷扰;人人各尽所能,老人和孩子都生活得幸福、愉快,人与人之间都极其融洽而友好。真的有这么一个“世外桃源”吗?桃源人是人还是仙?今天,我们就去拜访一下这个世外桃源吧!

作者简介

陶渊明(约365—427),又名潜,字元亮。自号五柳先生,卒后私谥靖节,世称靖节先生。浔阳柴桑(今江西九江)人,东晋诗人,是我国文学史上第一位田园诗人。辞赋以《归去来兮辞》最有名,有《陶渊明集》传世。其诗文语言质朴、自然又颇为精练,具有独特风格。

资料链接

本文大约写于公元421年,当时政治黑暗,战乱频繁,生灵涂炭。其时陶渊明已归隐多年,对于战乱造成的苦难,有着深切的感受,但他无法改变现状,只好借助创作来抒写情怀,塑造了一个与污浊黑暗社会相对立的美好境界,以寄托自己的政治理想。《桃花源记》就是在这样的背景之下产生的。

文体知识

“记”是古代的一种文体,可以叙事、描写、状物,也可抒情、议论、说明,通常的写法是寓情理于事、景、物之中,或借叙事、写景、状物而自然而然地抒情言理。

初读感知

1

2

3

4

关键词:美好理想

发现桃花林

进入桃花源

寻找桃花源

离开桃花源

导思1.渔人是如何发现桃花林的?他看到了哪些美景?

导思2:渔人看到了怎样的桃花源?

导思3.渔人离开桃花源时,村民们是如何表现的?

导思4.后来,人们寻找桃 花源未果说明了什么?

初读感知

写渔人发现桃花林的经过。

写渔人进入桃花源的见闻和感受。

渔人再访桃花源“不复得路”和刘子骥探访桃花源未果的情形。

精读品味

1. 开篇对桃花源的自然环境描写有什么作用?

这里的自然环境描写带有神秘色彩,暗示将会出现奇境,为渔人进入桃花源渲染了气氛,也为桃花源的美好生活图景作铺垫。

精读品味

2. 作者是怎样描绘桃花源的?有怎样的用意?

为了突出主旨,作者从自然景象和生活情景两方面描绘了美丽祥和的桃花源。自然景象:“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。”生活情景:“其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。”作者所描绘的理想境界的生活图景,寄托着作者的社会理想。

精读品味

3.桃花源人来到此地的原因是什么?交代这个原因有何作用?

“自云先世避秦时乱”交代了桃花源人来到此地的原因。作用有两个方面:一是表现了桃花源人对战乱的厌恶、痛恨及对美好生活的向往和追求,另一方面暗写了作者对秦汉以来,特别是对东晋黑暗腐朽社会的否定。

精读品味

4. 如何理解桃花源人的“叹惋”?

渔人讲完秦末以来的历史及当前社会状况,桃花源人为外面世界如此动乱、黑暗而叹惋,为桃花源外人一直过着痛苦的生活而叹惋。

精读品味

5. “处处志之”与“寻向所志”,“遂迷,不复得路”是否矛盾?

作者这样写的用意是什么?

不矛盾。作者这样写暗示“桃花源”是找不到的,安定和平、没有剥削、没有压迫的桃花源只不过是作者一个美好的社会理想罢了。

精读品味

6.本文以渔人的行踪为线索,结尾写刘子骥是否多余?

这样写并不多余。结尾写刘子骥这位真实的历史人物探访桃花源没有成行,是为了渲染桃花源的令人向往和不可寻觅,在当时的社会条件下这样的社会理想是无法实现的。

阅读方法解密

内容是否多余分析法

此类题一般考查的是看似与课文主要内容无关的段落,解题的关键要看其在文章中的作用,是否多余的标准是看其是否能够体现作者的写作目的,是否为文章的中心服务。答题步骤:先摆出自己的明确观点,认同还是否定;再说该内容多余或者不多余的理由,即其所起的作用、效果。

重难点小结

文章最后写找不到桃花源其实是一种隐喻,隐喻桃花源这样的理想社会是不存在的,桃花源只不过是作者虚构的理想社会,也含蓄地表达了作者对现实社会的不满和对理想的追求。

以今天普遍提倡的“诚信”道德观而论,渔人言而无信;但渔人抑制不住自己的好奇心,一心想了解这个美丽的世界,说明了他的向往,这也是一般老百姓对自由美好生活的向往。

研读探究

1.在本文中,作者虚构了一个怎样的理想社会?

我们应当怎样看待?

作者虚构了这样一个理想社会:这里景色优美,土地肥沃,资源丰富,民风淳朴;这里没有压迫,没有战乱,社会平等,和平安宁。这个理想社会的虚构反映了广大人民反对剥削压迫、反对战争的愿望及对美好生活的向往,也表达了对当时社会黑暗现实的批判。这样一个理想社会在阶级社会中只能是一种空想,是不可能实现的。

研读探究

2.本文虽然只有几百字,但是读来却波澜横生,这得益于作者巧妙地使用了层层设疑的写法。请结合文本对层层设疑的写法作简析。

为了把桃花源写成一个似有若无的仙境,作者采用了层层设疑的写法。开头虽然交代了故事发生的时间和地点,但并未确切指出年份和地名;主人公也只说是个渔人,不著姓名,使这些都无从查考。

研读探究

作者接着写桃花林奇景,似为人间所有又似为人间所无,也不说出它的确切地点,因为渔人已“忘路之远近”。写去桃花源的通道更为奇特,洞口小而“仿佛若有光”,路“极狭”而可 “通人”,正是“洞天福地”的景象。待到渔人进入桃花源后,眼前出现的是一幅田园生活的图景。可是,后来渔人出而复寻,本已做好的标记却又全部消失,桃花源似乎又成了一个虚无缥缈的世界,无迹可寻。

研读探究

最后再虚写一笔,说刘子骥“欣然规往”,给好奇的读者带来微茫的希望,但刘子骥又“未果”而“病终”。这样一来,桃花源这个虚实难定的世界就真的成为“千古之谜”了。这种层层设疑的写法,表达了作者希望在现实中看到一个理想社会的思想感情,也能激发读者的兴趣。

总结归纳

桃花源记

发现桃花源

再寻桃花源

访问桃花源

景色优美

所见

所闻

所历

不得

幽美祥和

与世隔绝

热情淳朴

本课主旨

本文以渔人进出桃花源的行踪为线索,描述了一个没有阶级、没有剥削、和平安宁、环境优美、民风淳朴的世外桃源,表现了他对黑暗现实的不满,寄托了作者的政治理想和生活愿望,反映出百姓厌恶战争,追求美好生活的愿望。

部编版八年级语文下册

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读