黑龙江省宾县二高2020-2021学年高二下学期5月第二次月考历史试题 (解析版)

文档属性

| 名称 | 黑龙江省宾县二高2020-2021学年高二下学期5月第二次月考历史试题 (解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 153.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-11 08:29:52 | ||

图片预览

文档简介

1168400011163300宾县第二中学2020-2021学年度下学期第二次月考

高二历史试卷

考试时间:90分钟;总分:100分注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案规范填写在答题卡上

第I卷(选择题)

一、单选题(共30题,每题2分)

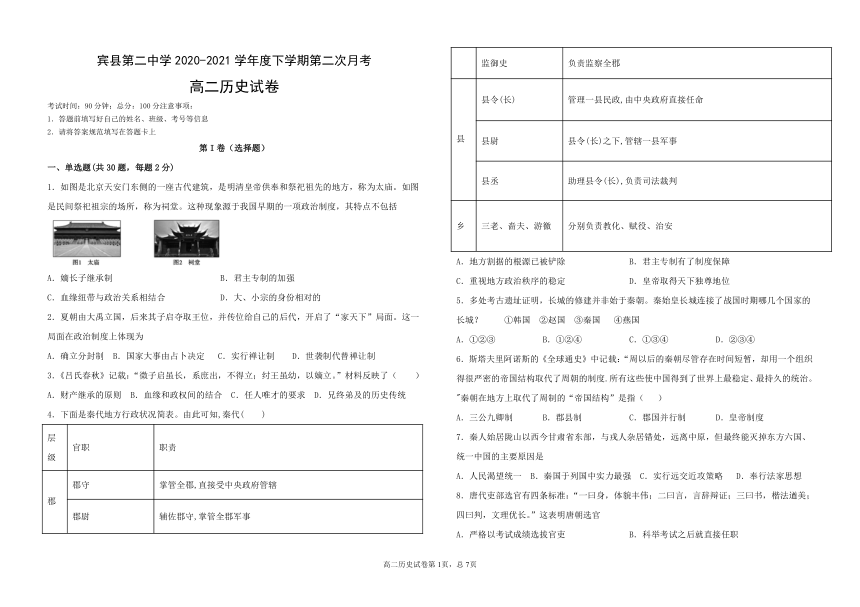

1.如图是北京天安门东侧的一座古代建筑,是明清皇帝供奉和祭祀祖先的地方,称为太庙。如图是民间祭祀祖宗的场所,称为祠堂。这种现象源于我国早期的一项政治制度,其特点不包括

A.嫡长子继承制 B.君主专制的加强

C.血缘纽带与政治关系相结合 D.大、小宗的身份相对的

2.夏朝由大禹立国,后来其子启夺取王位,并传位给自己的后代,开启了“家天下”局面。这一局面在政治制度上体现为

A.确立分封制 B.国家大事由占卜决定 C.实行禅让制 D.世袭制代替禅让制

3.《吕氏春秋》记载:“微子启虽长,系庶出,不得立;纣王虽幼,以嫡立。”材料反映了( )

A.财产继承的原则 B.血缘和政权间的结合 C.任人唯才的要求 D.兄终弟及的历史传统

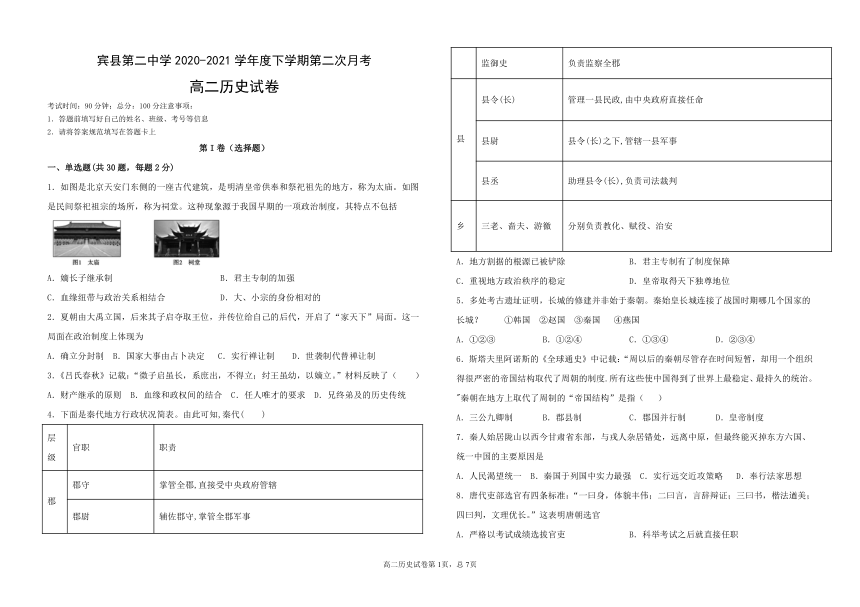

4.下面是秦代地方行政状况简表。由此可知,秦代( )

层级

官职

职责

郡

郡守

掌管全郡,直接受中央政府管辖

郡尉

辅佐郡守,掌管全郡军事

监御史

负责监察全郡

县

县令(长)

管理一县民政,由中央政府直接任命

县尉

县令(长)之下,管辖一县军事

县丞

助理县令(长),负责司法裁判

乡

三老、啬夫、游徼

分别负责教化、赋役、治安

A.地方割据的根源已被铲除 B.君主专制有了制度保障

C.重视地方政治秩序的稳定 D.皇帝取得天下独尊地位

5.多处考古遗址证明,长城的修建并非始于秦朝。秦始皇长城连接了战国时期哪几个国家的长城? ①韩国 ②赵国 ③秦国 ④燕国

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

6.斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》中记载:“周以后的秦朝尽管存在时间短暂,却用一个组织得很严密的帝国结构取代了周朝的制度.所有这些使中国得到了世界上最稳定、最持久的统治。"秦朝在地方上取代了周制的“帝国结构”是指( )

A.三公九卿制 B.郡县制 C.郡国并行制 D.皇帝制度

7.秦人始居陇山以西今甘肃省东部,与戎人杂居错处,远离中原,但最终能灭掉东方六国、统一中国的主要原因是

A.人民渴望统一 B.秦国于列国中实力最强 C.实行远交近攻策略 D.奉行法家思想

8.唐代吏部选官有四条标准:“一曰身,体貌丰伟;二曰言,言辞辩证;三曰书,楷法遒美;四曰判,文理优长。”这表明唐朝选官

A.严格以考试成绩选拔官吏 B.科举考试之后就直接任职

C.书法水平具有决定性作用 D.注重候选人全面素质考查

9.《宋史》载:宋初,循唐、五代之制,置枢密院,与中书对持文武二柄,号为“二府”…每朝奏事,与中书先后上殿。宋初设置“二府”的目的是

A.废除三省六部制度 B.进一步强化皇帝权力

C.彻底废除宰相制度 D.进一步强化内外相制

10.有史学家认为:从秦汉起,官僚体制就是中国制度的核心问题,而这个核心问题又可以分成两个大的子问题,一是官僚的选拔问题,二是官僚体系内部的权力制衡问题。隋唐时期统治者为解决“官僚体系内部的权力制衡问题”所采取的重要举措是

A.设立中外朝 B.建立行省制 C.确立三省六部制 D.实行科举制

11.钱穆认为汉末天下大乱,一切制度全归紊乱,乡举里选制度自亦无从推行,朝廷用人没有标准,曹操以陈群为吏部尚书,始设九品中正制,自此制度行,吏治澄清,曹家能得天下与此制度有很大关系。以上内容主要说明九品中正制

A.纠正了察举制带来的弊端 B.加强了中央对地方的控制

C.曾发挥过积极的历史作用 D.实现了选官制度公平公正

12.伏尔泰说:“人们完全不可能设想一个比这更好的政府,事无巨细均由相互制约的大衙门审理。而只有通过层层严格考试的人才能进入这些衙门任职。中国的一切都通过这些衙门自我调节。”材料中涉及中国古代的制度是

A.三公九卿制、察举制 B.三公九卿制、九品中正制

C.三省六部制、科举制 D.三省六部制、军功授爵制

13.汉武帝为加强对地方官员与豪强势力的监控,设立了

A.郡国制度 B.中朝制度 C.刺史制度 D.厂卫制度

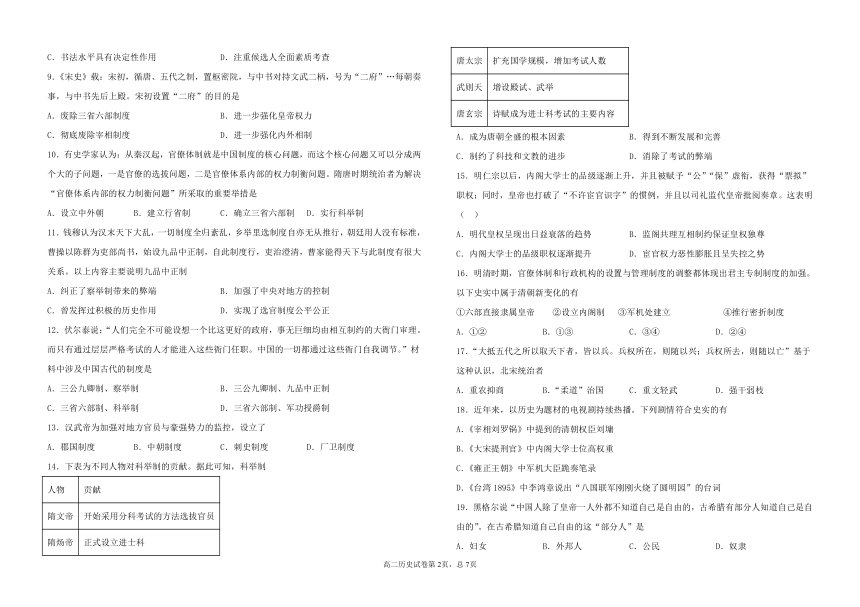

14.下表为不同人物对科举制的贡献。据此可知,科举制

人物

贡献

隋文帝

开始采用分科考试的方法选拔官员

隋炀帝

正式设立进士科

唐太宗

扩充国学规模,增加考试人数

武则天

增设殿试、武举

唐玄宗

诗赋成为进士科考试的主要内容

A.成为唐朝全盛的根本因素 B.得到不断发展和完善

C.制约了科技和文教的进步 D.消除了考试的弊端

15.明仁宗以后,内阁大学士的品级逐渐上升,并且被赋予“公”“保”虚衔,获得“票拟”职权;同时,皇帝也打破了“不许宦官识字”的惯例,并且以司礼监代皇帝批阅奏章。这表明( )

A.明代皇权呈现出日益衰落的趋势 B.监阁共理互相制约保证皇权独尊

C.内阁大学士的品级职权逐渐提升 D.宦官权力恶性膨胀且呈失控之势

16.明清时期,官僚体制和行政机构的设置与管理制度的调整都体现出君主专制制度的加强。以下史实中属于清朝新变化的有

①六部直接隶属皇帝 ②设立内阁制 ③军机处建立 ④推行密折制度

A.①② B.①③ C.③④ D.②④

17.“大抵五代之所以取天下者,皆以兵。兵权所在,则随以兴;兵权所去,则随以亡”基于这种认识,北宋统治者

A.重农抑商 B.“柔道”治国 C.重文轻武 D.强干弱枝

18.近年来,以历史为题材的电视剧持续热播。下列剧情符合史实的有

A.《宰相刘罗锅》中提到的清朝权臣刘墉

B.《大宋提刑官》中内阁大学士位高权重

C.《雍正王朝》中军机大臣跪奏笔录

D.《台湾1895》中李鸿章说出“八国联军刚刚火烧了圆明园”的台词

19.黑格尔说“中国人除了皇帝一人外都不知道自己是自由的,古希腊有部分人知道自己是自由的”。在古希腊知道自己自由的这“部分人”是

A.妇女 B.外邦人 C.公民 D.奴隶

20.在古代雅典,宗教不是为了祈盼个人得救,而是谋求公共利益及安全;宗教官员与神职人员都由城邦任命。这反映出古代雅典

A.神权与王权紧密结合 B.缺乏宗教信仰基础 C.民主政治为宗教服务D.城邦利益至高无上

21.雅典民主政治的实质是( )

A.平民的民主 B.贵族的民主 C.奴隶主的民主 D.国民的民主

22.古代雅典五百人议事会成员一年一任,不可连任,而且一人一生中最多只能任两届。这主要体现的古代雅典民主政治的特点是

A.权力制约 B.人民主权 C.轮番而治 D.法律至上

23.下面是《先秦与古希腊:中西文化之源》一书中某章的目录,请根据目录拟出最适合该章的标题

一、人之初

二、雅典:从部落联盟到国家

三、从寡头政治到民主政治

四、华夏:从酋邦到国家

五、从宗法制度到专制主义

A.环境:大陆与海洋 B.政体:帝制与共和 C.传统:专制与民主 D.基础:农业和商业

24.《十二铜表法》自从定下来之后……有些条款甚至一直保留下来,到罗马后期仍然有效。罗马人后来对这一古代法典有一种引以为傲的感情。《十二铜表法》的语言也成为后世法典语言的典范。”这段论述表明《十二铜表法》

①适用于整个罗马帝国 ②成为罗马成文法的起点③对后世立法影响深远④标志着罗马法体系完善

A.①② B.②③ C.①②③ D.①③④

25.《光明网》 报道:2014 年10 月在北京召开的中国共产党十八届四中全会首次聚焦“依法治国”:十八大以来,从改革到反腐,均在法治框架下推进。纵观世界法制史,罗马法的影响至今仍然清晰可辨。以下事件标志着罗马法已经发展到完备阶段的是:

A.《十二铜表法》 的颁布 B.《阿奎里亚法》 的颁布

C.《 查士丁尼法学总论》 的颁布 D.《查士丁尼民法大全》 的颁布

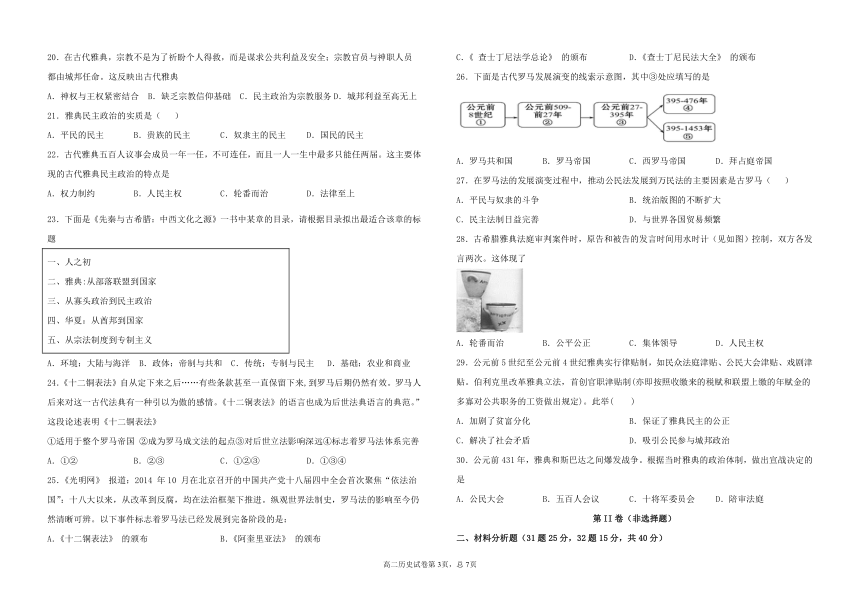

26.下面是古代罗马发展演变的线索示意图,其中③处应填写的是

A.罗马共和国 B.罗马帝国 C.西罗马帝国 D.拜占庭帝国

27.在罗马法的发展演变过程中,推动公民法发展到万民法的主要因素是古罗马( )

A.平民与奴隶的斗争 B.统治版图的不断扩大

C.民主法制日益完善 D.与世界各国贸易频繁

28.古希腊雅典法庭审判案件时,原告和被告的发言时间用水时计(见如图)控制,双方各发言两次。这体现了

A.轮番而治 B.公平公正 C.集体领导 D.人民主权

29.公元前5世纪至公元前4世纪雅典实行律贴制,如民众法庭津贴、公民大会津贴、戏剧津贴。伯利克里改革雅典立法,首创官职津贴制(亦即按照收缴来的税赋和联盟上缴的年赋金的多寡对公共职务的工资做出规定)。此举( )

A.加剧了贫富分化 B.保证了雅典民主的公正

C.解决了社会矛盾 D.吸引公民参与城邦政治

30.公元前431年,雅典和斯巴达之间爆发战争。根据当时雅典的政治体制,做出宣战决定的是

A.公民大会 B.五百人会议 C.十将军委员会 D.陪审法庭

第II卷(非选择题)

二、材料分析题(31题25分,32题15分,共40分)

31.阅读下列材料:(25分)

材料一自秦始皇建立君主专制制度后,历代王朝都设置宰相作为皇帝的助手,参与国家大事的决策,处理全国政务。《新唐书》记载:“宰相之职,佐天子,总百官,治万事,其任重矣。”

材料二明太祖认为:“自秦以下,人君天下者,皆不鉴秦设相之患,相从而命之,往往病及于国君者,其故在擅专威福。”

材料三废丞相后与丞相地位近似官职的基本职权情况表

材料四 黄宗羲说:“有明之无善治,自高皇帝(明太祖)罢丞相始也。”

(1)在君权与相权关系的处理上,秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖分别采取了怎样的措施?他门的共同点是什么?(10分)

(2)根据材料二,分析明太祖废除宰相制度的原因是什么?(3分))

(3)当时也有人称内阁首辅和军机大臣为宰相,这种称呼是否有实质意义?为什么?(8分)

(4)你怎么理解材料四中黄宗羲的观点?(4分)

三、论述题

32.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料下面分别是战国时期中国的《法经》与古罗马的《十二铜表法》结构与内容归纳表

内容

说明

《盗》

“盗”是指窃取财货

《贼》

“贼”是指对人身的侵犯,也包括犯上作乱

《网》

“网”即“断狱”,是审断罪案的法律

《捕》

“捕”即“捕亡”,是有关追捕逃亡的法律

《杂》

“杂”是对“轻狡、越城、博戏、假借、不廉、淫侈、逾制”等七种违法行为的惩罚

《具》

“具”是根据犯罪情节和年龄情况,对判罪定刑加重或减轻的规定,相当于现代刑法典的总则部分

标题

主要内容

备注

第三表:执行

有关裁决执行的规定

主要是有关债务的执行

第四表:家长权

有关家内身份的规定

第五表:继承和监护

有关遗产继承和债务继承及监护的规定

第六表:所有权和占有

有关所有权的转移,占有,纠纷裁定等规定

出现了“现金借赁”“要式买卖”等契约

第七表:土地和房屋

有关相邻关系的规律

第八表:私犯

有关伤害、盗窃、诈骗等规定

但以刑罚制裁的共有10条,其余作民事处罚

第十条:宗教法

有关丧葬方面的宗教仪式和习俗的规定

第十二条:后五表的补充

有关祭品和债权及占有的规定

从表中提取相关的历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,史论结论)

高二下学期第二次月考历史试题参考答案

1.B

【详解】

“供奉和祭祀祖先”反映的是宗法制,君主专制不是宗法制的特点,B项符合题意,故选B;宗法制以血缘关系为纽带,族权和政权相结合,宗法制的核心是嫡长子继承制,宗法制严格区分大小宗关系,大、小宗的身份相对的,A、C、D三项不符合题意,排除。

【点睛】

2.D

【详解】

由材料“其子启夺取王位,并传位给自己的后代”可知,材料体现的是世袭制对禅让制的替代,故选D;分封制是西周时期的政治制度,而非夏朝的,排除A;材料并未提及政治决策方式,无法得出B项结论,排除;禅让制的特征是传贤,而材料体现的是传子,排除C。

3.B

【详解】

材料体现的是纣王承继大统是因为嫡长子的身份,说明的是血缘和政权间的结合,B正确;ACD与材料无关,排除。故选B。

4.C

【详解】

据表格信息“秦代地方行政状况简表”可知,郡县乡等官制的设立,有利于加强对地方的管理,故C正确;材料未涉及地方割据的基础(自然经济),A与材料无关;材料体现的是地方行政状况,故与君主专制无关,B错误;材料体现的是对地方的管理,而未涉及皇帝地位,D错误。

5.D

【详解】

根据所学知识可知,秦始皇三十三年,遣大将蒙恬北逐匈奴,筑长城万余里,以防匈奴南进,史称秦长城,秦长城实际是在原先战国时期秦长城、赵长城、燕长城三国长城的基础上修建,故②③④正确,D项正确;排除A、B、C项。

6.B

【详解】

根据所学知识可知,我国秦朝时期,在地方上实行郡县制,B项正确;三公九卿制是秦朝中央官制,A项错误;秦朝废除了分封制,地方上未实行郡国并行制,C项错误;皇帝制度不是秦朝的地方政治制度,D项错误。

7.B

【详解】

据所学知识,商鞅变法后,秦国的政治、经济、军事实力日益强大,成为列国中实力最强的国家,因此秦王嬴政先后灭掉六国,结束了诸侯割据的局面,故B选项正确;人民渴望统一是秦统一中国的客观条件,不是主要原因,A选项错误;实行远交近攻战略是次要原因,主要还是秦国实力的强大,C选项错误;法家思想为秦统一提供了理论基础,不是主要原因,D选项错误。

8.D

【详解】

材料反映了唐代选官有“身、言、书、判”四项标准,既看重候选者的外在形象,又看重内在素养,这说明唐代选官注重候选者全面素质的考查,故选D;材料反映的是唐代选官的四项标准,而非只看重考试成绩,故排除A;材料只反映了选官标准,而无法体现任职情况,故排除B;材料反映书法是选官标准之一,但不是起决定性作用的标准,故排除C。

9.B

【详解】

根据所学可知,宋代推行二府三司制,设立二府主要是削弱相权,加强皇权,故B正确;宋代并没有废除三省六部,排除A;C项是在明朝,排除C;宋代没有内外相,排除D。

10.C

【详解】

结合所学知识可知,隋唐时期确立的三省六部制特点之一是分工明确,相互制约,最后集权于皇帝手中,因此三省六部制符合材料“解决官僚体系内部的权力制衡问题”的说法,C正确;A是在汉朝时期设置的,排除;B是元朝时期设置的,排除;科举制属于选官制度,与材料无关,D排除。故选C。

11.C

【详解】

从材料中的“自此制度行,吏治澄清”等信息和反映的九品中正制实行的背景可以看出,九品中正制在当时曾发挥过积极的历史作用,故答案为C项;材料反映察举制无法推行,转而实行九品中正制,而不是用九品中正制纠正察举制的弊端,排除A项;材料信息不能反映九品中正制加强了中央对地方的控制,排除B项;D项中的“公平公正”说法绝对,材料没有反映,排除。

12.C

【详解】

根据“而只有通过层层严格考试的人才能进入这些衙门任职。中国的一切都通过这些衙门自我调节。”可得出是科举制。根据“事无巨细均由相互制约的大衙门审理”可得出是三省六部制之下三省相互制约的体现。故C项正确;ABD项不符合题意。

13.C

【详解】

据所学可知,汉武帝为加强对地方官员与豪强势力的监控设立了刺史制度,C正确;郡国制度是地方行政制度,故A与材料无关;中朝制度是汉武帝为加强皇权而实行的,故B错误;厂卫制度是明代加强对官民控制的制度,与材料无关。

14.B

【详解】

从材料中的考试内容及规定来看,可以看出科举制在唐朝时期得到发展完善,B正确;科举制并非是唐朝走向全胜的根本因素,A排除;明清时期的八股取士不利于科技与文化的发展,C排除;D错在“消除”,排除。故选B。

15.B

【详解】

材料反映了皇帝提高内阁和司礼监宦官的地位,结合所学知识可知,目的是让内阁和司礼监互相制约,以保证皇权独尊,故B项正确;明代是皇权不断强化时期,故A项错误;内阁大学士的品级职权逐渐提升,只是表面现象,目的是为了制衡司礼监宦官,以保证皇权独尊,故C项错误;宦官权力来源于皇权,并没有失控,故D项错误。

16.C

【详解】

根据所学知识可知,清朝时期我国官僚体制和行政机构的“新变化”主要有,建立军机处和推行密折制度,③④符合题意,C项正确;从明太祖废除丞相制度开始,六部便直接隶属皇帝,内阁制度是在明成祖时设立的,①②不符合题意,与之组合的ABD三项错误。

17.C

【详解】

材料体现的是武将掌握兵权的危害,为此北宋统治者采取的措施是重文轻武,C正确;AD与材料无关,排除;B是东汉光武帝的治国思想,排除。故选C。

18.C

【详解】

依据所学知识可知,军机处设立于雍正帝时,故C正确;和珅是清朝权臣,故A错误;内阁大学士是明朝的官员,故B错误;英法联军火烧了圆明园,故D错误。

19.C

【详解】

根据所学知识可知,在古代希腊,只有城邦的公民才能享有民主权利和政治自由,所以C正确;妇女、外邦人、奴隶不属于公民,不享有这种权利和自由,所以ABD错误。

20.D

【详解】

古代雅典的宗教是为了谋求公共利益及安全,而且宗教官员和神职人员由城邦任命,这说明古代雅典的宗教信仰中依然将集体利益视为第一位,这是城邦利益至高无上的反映,D正确;雅典是民主政治,不存在王权,排除A;宗教和神职人员的存在说明当时宗教信仰有基础,排除B;题干主旨并不是强调宗教和民主政治的关系,而且结合所学知识可知,宗教服务于民主政治,排除C。

21.C

【详解】

古代雅典的政治虽然实行民主政治,但这种民主政治的实质是维护奴隶主阶级的利益,故C正确;雅典的民主政治并不是维护平民的利益,故A错误;雅典的统治阶级是奴隶主阶级,不单纯是部分的贵族,故B错误;雅典的民主并不是维护全体国民的利益,故D错误。

22.C

【详解】

根据“议事会成员一年一任,不可连任,而且一人一生中最多只能任两届”可得出这是轮番而治的特点,C正确;ABD项都没有体现,排除。

23.C

【详解】

“从寡头政治到民主政治”反映了古代雅典的民主政治,“从宗法制度到专制主义”反映了中国古代的专制制度,所以最适合的标题应该是专制与民主,故选C;图示内容反映的是东西方的政治制度,不是地理环境和经济基础,排除AD;先秦时期没有帝制,古希腊时期也没有建立共和制,排除B。

24.B

【解析】

试题分析:本题主要考查学生调动知识运用知识的能力,《十二铜表法》是罗马成文法的开端,是平民和贵族斗争的产物,主要适用于当时的罗马共和国,所以①错误。材料没有涉及《十二铜表法》的完善,④错误,故选B项。

考点:古代希腊罗马·古代希腊罗马的政治制度·《十二铜表法》

25.D

【详解】

《查士丁尼民法大全》的颁布标志了罗马法发展到完备阶段,D正确;《十二铜表法》是罗马历史上第一部成文法,不是罗马法完备的标志,排除A;《阿奎利亚法》是针对十二铜表法的不足而颁布的一部法律,是一部专门针对财产损害的成文法,不是罗马法完备的标志,排除B;《查士丁尼法学总论》(又译《法学阶梯》》是由东罗马帝国拜占庭皇帝查士丁尼在位期间下令编写的法学著作,成书于533年。该书体现了东罗马帝国维护奴隶制的统治思想。该书综述了罗马法的基本原理,汇集了罗马各主要法学家的法学理论,是罗马奴隶社会的一部完善的法律著作,但是不能作为罗马法完备的标志,C排除。

26.B

【详解】

根据所学知识可知,公元前27-395年是罗马帝国时期,所以③是罗马帝国,故选B;公元前509年罗马建立共和国,公元前27年被罗马帝国取代,与③时间不符合,故排除A;公元395年罗马帝国分裂为东西罗马帝国,476年西罗马帝国灭亡,1453年东罗马帝国(拜占庭帝国)灭亡,二者与③时间不符,故排除CD。

27.B

【详解】

根据所学内容可知,随着罗马帝国统治疆域的扩大,罗马人广泛与外界接触,各种新的社会矛盾日益凸显,所以推动公民法发展到万民法的主要因素是罗马统治版图的不断扩大,故选B项;平民与奴隶的斗争不符合史实,排除A项;古罗马时期不会出现民主法制,排除C项;推动万民法出现的因素是罗马统治版图的扩大,不是由于与各国贸易的频繁,排除D项。故选B。

28.B

【详解】

据材料提到,原告和被告的发言时间用水时计控制,双方各发言两次。这反映了雅典民众法庭执法过程中遵循的重要原则是公正,对原告和被告都公平,因此B正确,ACD排除。故选B。

29.D

【详解】

根据题干可知,伯里克利时期津贴制的实行有利于下层平民参政,吸引更多公民参与城邦管理,D项正确;津贴制与贫富分化并无直接联系,排除A项;“保证”说法过于绝对,雅典民主的公正性取决于公民参政素养,排除B项;津贴制的实行并不能解决城邦内部矛盾,排除C项。故选D。

30.A

【详解】

公民大会是雅典的最高权力机关,负责审议并决定一切国家大事,可以做出宣战决定,故A符合题意;五百人会议是古希腊城邦雅典的民主政治的核心,他的职责是落实公民大会的决策,是一个总司一切事务的行政组织,故B不符合题意;十将军委员会古希腊雅典的最高军事机构,执行公民民大会的军事决策,各将军要向公民大会汇报工作并受其监督,不可以出宣战决定,故C不符合题意;陪审法庭是古代雅典最高司法和监察机关,不可以出宣战决定,故D不符合题意。故选A。

31.(1)秦始皇让御史大夫监察百官以牵制丞相;汉武帝设置“中朝”机构,分割宰相的决策权;唐太宗规定三省长官都是宰相,相权一分为三;宋太祖以参知政事等官职分割相权。共同点:相权受到限制和分割削弱,皇权加强。10分

(2)明太祖认为秦朝以来宰相的擅专威福往往危及君主的统治。3分

(3)没有实质意义,内阁属于皇帝的顾问内侍机构,内阁首辅不是法定的中央一级行政或决策机构的长官,其权限大小取决于皇帝;军机处是皇帝谕旨的传达机构,军机大臣完全听命于皇帝。内阁首辅和军机大臣不具有宰相的权力,不能对皇权形成制约,所以不是实质意义上的宰相。8分

(4)宰相对皇权有一定的制约作用,废除宰相后,君主专制制度逐步发展到了顶峰,形成了绝对的君主专制,加重了政治腐败。4分

【详解】

(1)宰相制度是中国古代一种重要的政治制度。因为宰相拥有很大的权力,威胁到皇权的高度集中。所以历朝统治者都采取措施,加强皇权削弱宰相的权力,直至明太祖废除丞相,皇权与相权的矛盾最终得以解决。本题考查了秦、汉、唐、宋、明五个朝代加强君主专制、削弱(或废除)宰相权力的措施,联系所学知识归纳概括内容与相同点。

(2)根据材料关键词“相从而命之,往往病及于国君”,得出宰相有权往往会威胁国君的统治。

(3)结合所学,根据内阁和军机处的性质、内容、特点回答。

(4)黄宗羲的意思是,宰相制度的废除使明代政治进入一种恶政阶段,反过来说明宰相制度在中国政治的发展中起到了积极作用,即宰相对皇权有一定制约作用。

32.示例一论题:不同的经济基础决定了不同的阶级目的。

阐述:建立在封建自然经济基础上,而且是通过统治者自身政治变革形成的《法经》必然要促进封建经济的发展,维护以君主为代表的阶级利益。从内容看,《法经》将“盗”“贼”放在法典之首,《杂》中亦有诸多有关“逾制”罪名的规定,显现出《法经》维护新兴地主阶级利益和等级秩序,而由于《十二铜表法》是平民与贵族斗争妥协的产物,它既要反映贵族的意志,也必然要反映一些平民在政治、经济等方面的利益诉求。同时,建立在高度奴隶制商品经济之上,必然要服务于商品经济的发展。

示例二论题:不同的经济基础决定了不同的价值取向。

阐述:由于二者建立的经济基础不同,因此,对于公私法内容的比重安排不同。《法经》更注重于对封建等级制度和统治秩序的维护,因此,公法的比重远大于私法,而《十二铜表法》由于建立在奴隶制商品经济上,因此,私法的比重远大于公法。

(“示例”仅作参考,其他答案言之有理亦可。)

【详解】

通过对比战国《法经》和罗马法的内容,可见古罗马法更重视和保护个人的权益,《法经》体现了中国古代法律更侧重惩戒,可拟出论题:不同的经济基础决定了不同的阶级目的。然后,据《法经》将“盗”“贼”放在法典之首,“逾制”罪名,《十二铜表法》是平民与贵族斗争妥协的产物,它既要反映贵族的意志,也必然要反映一些平民在政治、经济等方面的利益诉求,得出不同的经济基础决定了不同的阶级目的。结合所学,分别从中国和罗马的经济上、政治上等方面分析论证。通过对比,也可以得出相同点,战国《法经》和罗马法从目的上都是为了维护统治阶级的统治,维护社会的稳定。

高二历史试卷

考试时间:90分钟;总分:100分注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案规范填写在答题卡上

第I卷(选择题)

一、单选题(共30题,每题2分)

1.如图是北京天安门东侧的一座古代建筑,是明清皇帝供奉和祭祀祖先的地方,称为太庙。如图是民间祭祀祖宗的场所,称为祠堂。这种现象源于我国早期的一项政治制度,其特点不包括

A.嫡长子继承制 B.君主专制的加强

C.血缘纽带与政治关系相结合 D.大、小宗的身份相对的

2.夏朝由大禹立国,后来其子启夺取王位,并传位给自己的后代,开启了“家天下”局面。这一局面在政治制度上体现为

A.确立分封制 B.国家大事由占卜决定 C.实行禅让制 D.世袭制代替禅让制

3.《吕氏春秋》记载:“微子启虽长,系庶出,不得立;纣王虽幼,以嫡立。”材料反映了( )

A.财产继承的原则 B.血缘和政权间的结合 C.任人唯才的要求 D.兄终弟及的历史传统

4.下面是秦代地方行政状况简表。由此可知,秦代( )

层级

官职

职责

郡

郡守

掌管全郡,直接受中央政府管辖

郡尉

辅佐郡守,掌管全郡军事

监御史

负责监察全郡

县

县令(长)

管理一县民政,由中央政府直接任命

县尉

县令(长)之下,管辖一县军事

县丞

助理县令(长),负责司法裁判

乡

三老、啬夫、游徼

分别负责教化、赋役、治安

A.地方割据的根源已被铲除 B.君主专制有了制度保障

C.重视地方政治秩序的稳定 D.皇帝取得天下独尊地位

5.多处考古遗址证明,长城的修建并非始于秦朝。秦始皇长城连接了战国时期哪几个国家的长城? ①韩国 ②赵国 ③秦国 ④燕国

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

6.斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》中记载:“周以后的秦朝尽管存在时间短暂,却用一个组织得很严密的帝国结构取代了周朝的制度.所有这些使中国得到了世界上最稳定、最持久的统治。"秦朝在地方上取代了周制的“帝国结构”是指( )

A.三公九卿制 B.郡县制 C.郡国并行制 D.皇帝制度

7.秦人始居陇山以西今甘肃省东部,与戎人杂居错处,远离中原,但最终能灭掉东方六国、统一中国的主要原因是

A.人民渴望统一 B.秦国于列国中实力最强 C.实行远交近攻策略 D.奉行法家思想

8.唐代吏部选官有四条标准:“一曰身,体貌丰伟;二曰言,言辞辩证;三曰书,楷法遒美;四曰判,文理优长。”这表明唐朝选官

A.严格以考试成绩选拔官吏 B.科举考试之后就直接任职

C.书法水平具有决定性作用 D.注重候选人全面素质考查

9.《宋史》载:宋初,循唐、五代之制,置枢密院,与中书对持文武二柄,号为“二府”…每朝奏事,与中书先后上殿。宋初设置“二府”的目的是

A.废除三省六部制度 B.进一步强化皇帝权力

C.彻底废除宰相制度 D.进一步强化内外相制

10.有史学家认为:从秦汉起,官僚体制就是中国制度的核心问题,而这个核心问题又可以分成两个大的子问题,一是官僚的选拔问题,二是官僚体系内部的权力制衡问题。隋唐时期统治者为解决“官僚体系内部的权力制衡问题”所采取的重要举措是

A.设立中外朝 B.建立行省制 C.确立三省六部制 D.实行科举制

11.钱穆认为汉末天下大乱,一切制度全归紊乱,乡举里选制度自亦无从推行,朝廷用人没有标准,曹操以陈群为吏部尚书,始设九品中正制,自此制度行,吏治澄清,曹家能得天下与此制度有很大关系。以上内容主要说明九品中正制

A.纠正了察举制带来的弊端 B.加强了中央对地方的控制

C.曾发挥过积极的历史作用 D.实现了选官制度公平公正

12.伏尔泰说:“人们完全不可能设想一个比这更好的政府,事无巨细均由相互制约的大衙门审理。而只有通过层层严格考试的人才能进入这些衙门任职。中国的一切都通过这些衙门自我调节。”材料中涉及中国古代的制度是

A.三公九卿制、察举制 B.三公九卿制、九品中正制

C.三省六部制、科举制 D.三省六部制、军功授爵制

13.汉武帝为加强对地方官员与豪强势力的监控,设立了

A.郡国制度 B.中朝制度 C.刺史制度 D.厂卫制度

14.下表为不同人物对科举制的贡献。据此可知,科举制

人物

贡献

隋文帝

开始采用分科考试的方法选拔官员

隋炀帝

正式设立进士科

唐太宗

扩充国学规模,增加考试人数

武则天

增设殿试、武举

唐玄宗

诗赋成为进士科考试的主要内容

A.成为唐朝全盛的根本因素 B.得到不断发展和完善

C.制约了科技和文教的进步 D.消除了考试的弊端

15.明仁宗以后,内阁大学士的品级逐渐上升,并且被赋予“公”“保”虚衔,获得“票拟”职权;同时,皇帝也打破了“不许宦官识字”的惯例,并且以司礼监代皇帝批阅奏章。这表明( )

A.明代皇权呈现出日益衰落的趋势 B.监阁共理互相制约保证皇权独尊

C.内阁大学士的品级职权逐渐提升 D.宦官权力恶性膨胀且呈失控之势

16.明清时期,官僚体制和行政机构的设置与管理制度的调整都体现出君主专制制度的加强。以下史实中属于清朝新变化的有

①六部直接隶属皇帝 ②设立内阁制 ③军机处建立 ④推行密折制度

A.①② B.①③ C.③④ D.②④

17.“大抵五代之所以取天下者,皆以兵。兵权所在,则随以兴;兵权所去,则随以亡”基于这种认识,北宋统治者

A.重农抑商 B.“柔道”治国 C.重文轻武 D.强干弱枝

18.近年来,以历史为题材的电视剧持续热播。下列剧情符合史实的有

A.《宰相刘罗锅》中提到的清朝权臣刘墉

B.《大宋提刑官》中内阁大学士位高权重

C.《雍正王朝》中军机大臣跪奏笔录

D.《台湾1895》中李鸿章说出“八国联军刚刚火烧了圆明园”的台词

19.黑格尔说“中国人除了皇帝一人外都不知道自己是自由的,古希腊有部分人知道自己是自由的”。在古希腊知道自己自由的这“部分人”是

A.妇女 B.外邦人 C.公民 D.奴隶

20.在古代雅典,宗教不是为了祈盼个人得救,而是谋求公共利益及安全;宗教官员与神职人员都由城邦任命。这反映出古代雅典

A.神权与王权紧密结合 B.缺乏宗教信仰基础 C.民主政治为宗教服务D.城邦利益至高无上

21.雅典民主政治的实质是( )

A.平民的民主 B.贵族的民主 C.奴隶主的民主 D.国民的民主

22.古代雅典五百人议事会成员一年一任,不可连任,而且一人一生中最多只能任两届。这主要体现的古代雅典民主政治的特点是

A.权力制约 B.人民主权 C.轮番而治 D.法律至上

23.下面是《先秦与古希腊:中西文化之源》一书中某章的目录,请根据目录拟出最适合该章的标题

一、人之初

二、雅典:从部落联盟到国家

三、从寡头政治到民主政治

四、华夏:从酋邦到国家

五、从宗法制度到专制主义

A.环境:大陆与海洋 B.政体:帝制与共和 C.传统:专制与民主 D.基础:农业和商业

24.《十二铜表法》自从定下来之后……有些条款甚至一直保留下来,到罗马后期仍然有效。罗马人后来对这一古代法典有一种引以为傲的感情。《十二铜表法》的语言也成为后世法典语言的典范。”这段论述表明《十二铜表法》

①适用于整个罗马帝国 ②成为罗马成文法的起点③对后世立法影响深远④标志着罗马法体系完善

A.①② B.②③ C.①②③ D.①③④

25.《光明网》 报道:2014 年10 月在北京召开的中国共产党十八届四中全会首次聚焦“依法治国”:十八大以来,从改革到反腐,均在法治框架下推进。纵观世界法制史,罗马法的影响至今仍然清晰可辨。以下事件标志着罗马法已经发展到完备阶段的是:

A.《十二铜表法》 的颁布 B.《阿奎里亚法》 的颁布

C.《 查士丁尼法学总论》 的颁布 D.《查士丁尼民法大全》 的颁布

26.下面是古代罗马发展演变的线索示意图,其中③处应填写的是

A.罗马共和国 B.罗马帝国 C.西罗马帝国 D.拜占庭帝国

27.在罗马法的发展演变过程中,推动公民法发展到万民法的主要因素是古罗马( )

A.平民与奴隶的斗争 B.统治版图的不断扩大

C.民主法制日益完善 D.与世界各国贸易频繁

28.古希腊雅典法庭审判案件时,原告和被告的发言时间用水时计(见如图)控制,双方各发言两次。这体现了

A.轮番而治 B.公平公正 C.集体领导 D.人民主权

29.公元前5世纪至公元前4世纪雅典实行律贴制,如民众法庭津贴、公民大会津贴、戏剧津贴。伯利克里改革雅典立法,首创官职津贴制(亦即按照收缴来的税赋和联盟上缴的年赋金的多寡对公共职务的工资做出规定)。此举( )

A.加剧了贫富分化 B.保证了雅典民主的公正

C.解决了社会矛盾 D.吸引公民参与城邦政治

30.公元前431年,雅典和斯巴达之间爆发战争。根据当时雅典的政治体制,做出宣战决定的是

A.公民大会 B.五百人会议 C.十将军委员会 D.陪审法庭

第II卷(非选择题)

二、材料分析题(31题25分,32题15分,共40分)

31.阅读下列材料:(25分)

材料一自秦始皇建立君主专制制度后,历代王朝都设置宰相作为皇帝的助手,参与国家大事的决策,处理全国政务。《新唐书》记载:“宰相之职,佐天子,总百官,治万事,其任重矣。”

材料二明太祖认为:“自秦以下,人君天下者,皆不鉴秦设相之患,相从而命之,往往病及于国君者,其故在擅专威福。”

材料三废丞相后与丞相地位近似官职的基本职权情况表

材料四 黄宗羲说:“有明之无善治,自高皇帝(明太祖)罢丞相始也。”

(1)在君权与相权关系的处理上,秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖分别采取了怎样的措施?他门的共同点是什么?(10分)

(2)根据材料二,分析明太祖废除宰相制度的原因是什么?(3分))

(3)当时也有人称内阁首辅和军机大臣为宰相,这种称呼是否有实质意义?为什么?(8分)

(4)你怎么理解材料四中黄宗羲的观点?(4分)

三、论述题

32.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料下面分别是战国时期中国的《法经》与古罗马的《十二铜表法》结构与内容归纳表

内容

说明

《盗》

“盗”是指窃取财货

《贼》

“贼”是指对人身的侵犯,也包括犯上作乱

《网》

“网”即“断狱”,是审断罪案的法律

《捕》

“捕”即“捕亡”,是有关追捕逃亡的法律

《杂》

“杂”是对“轻狡、越城、博戏、假借、不廉、淫侈、逾制”等七种违法行为的惩罚

《具》

“具”是根据犯罪情节和年龄情况,对判罪定刑加重或减轻的规定,相当于现代刑法典的总则部分

标题

主要内容

备注

第三表:执行

有关裁决执行的规定

主要是有关债务的执行

第四表:家长权

有关家内身份的规定

第五表:继承和监护

有关遗产继承和债务继承及监护的规定

第六表:所有权和占有

有关所有权的转移,占有,纠纷裁定等规定

出现了“现金借赁”“要式买卖”等契约

第七表:土地和房屋

有关相邻关系的规律

第八表:私犯

有关伤害、盗窃、诈骗等规定

但以刑罚制裁的共有10条,其余作民事处罚

第十条:宗教法

有关丧葬方面的宗教仪式和习俗的规定

第十二条:后五表的补充

有关祭品和债权及占有的规定

从表中提取相关的历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,史论结论)

高二下学期第二次月考历史试题参考答案

1.B

【详解】

“供奉和祭祀祖先”反映的是宗法制,君主专制不是宗法制的特点,B项符合题意,故选B;宗法制以血缘关系为纽带,族权和政权相结合,宗法制的核心是嫡长子继承制,宗法制严格区分大小宗关系,大、小宗的身份相对的,A、C、D三项不符合题意,排除。

【点睛】

2.D

【详解】

由材料“其子启夺取王位,并传位给自己的后代”可知,材料体现的是世袭制对禅让制的替代,故选D;分封制是西周时期的政治制度,而非夏朝的,排除A;材料并未提及政治决策方式,无法得出B项结论,排除;禅让制的特征是传贤,而材料体现的是传子,排除C。

3.B

【详解】

材料体现的是纣王承继大统是因为嫡长子的身份,说明的是血缘和政权间的结合,B正确;ACD与材料无关,排除。故选B。

4.C

【详解】

据表格信息“秦代地方行政状况简表”可知,郡县乡等官制的设立,有利于加强对地方的管理,故C正确;材料未涉及地方割据的基础(自然经济),A与材料无关;材料体现的是地方行政状况,故与君主专制无关,B错误;材料体现的是对地方的管理,而未涉及皇帝地位,D错误。

5.D

【详解】

根据所学知识可知,秦始皇三十三年,遣大将蒙恬北逐匈奴,筑长城万余里,以防匈奴南进,史称秦长城,秦长城实际是在原先战国时期秦长城、赵长城、燕长城三国长城的基础上修建,故②③④正确,D项正确;排除A、B、C项。

6.B

【详解】

根据所学知识可知,我国秦朝时期,在地方上实行郡县制,B项正确;三公九卿制是秦朝中央官制,A项错误;秦朝废除了分封制,地方上未实行郡国并行制,C项错误;皇帝制度不是秦朝的地方政治制度,D项错误。

7.B

【详解】

据所学知识,商鞅变法后,秦国的政治、经济、军事实力日益强大,成为列国中实力最强的国家,因此秦王嬴政先后灭掉六国,结束了诸侯割据的局面,故B选项正确;人民渴望统一是秦统一中国的客观条件,不是主要原因,A选项错误;实行远交近攻战略是次要原因,主要还是秦国实力的强大,C选项错误;法家思想为秦统一提供了理论基础,不是主要原因,D选项错误。

8.D

【详解】

材料反映了唐代选官有“身、言、书、判”四项标准,既看重候选者的外在形象,又看重内在素养,这说明唐代选官注重候选者全面素质的考查,故选D;材料反映的是唐代选官的四项标准,而非只看重考试成绩,故排除A;材料只反映了选官标准,而无法体现任职情况,故排除B;材料反映书法是选官标准之一,但不是起决定性作用的标准,故排除C。

9.B

【详解】

根据所学可知,宋代推行二府三司制,设立二府主要是削弱相权,加强皇权,故B正确;宋代并没有废除三省六部,排除A;C项是在明朝,排除C;宋代没有内外相,排除D。

10.C

【详解】

结合所学知识可知,隋唐时期确立的三省六部制特点之一是分工明确,相互制约,最后集权于皇帝手中,因此三省六部制符合材料“解决官僚体系内部的权力制衡问题”的说法,C正确;A是在汉朝时期设置的,排除;B是元朝时期设置的,排除;科举制属于选官制度,与材料无关,D排除。故选C。

11.C

【详解】

从材料中的“自此制度行,吏治澄清”等信息和反映的九品中正制实行的背景可以看出,九品中正制在当时曾发挥过积极的历史作用,故答案为C项;材料反映察举制无法推行,转而实行九品中正制,而不是用九品中正制纠正察举制的弊端,排除A项;材料信息不能反映九品中正制加强了中央对地方的控制,排除B项;D项中的“公平公正”说法绝对,材料没有反映,排除。

12.C

【详解】

根据“而只有通过层层严格考试的人才能进入这些衙门任职。中国的一切都通过这些衙门自我调节。”可得出是科举制。根据“事无巨细均由相互制约的大衙门审理”可得出是三省六部制之下三省相互制约的体现。故C项正确;ABD项不符合题意。

13.C

【详解】

据所学可知,汉武帝为加强对地方官员与豪强势力的监控设立了刺史制度,C正确;郡国制度是地方行政制度,故A与材料无关;中朝制度是汉武帝为加强皇权而实行的,故B错误;厂卫制度是明代加强对官民控制的制度,与材料无关。

14.B

【详解】

从材料中的考试内容及规定来看,可以看出科举制在唐朝时期得到发展完善,B正确;科举制并非是唐朝走向全胜的根本因素,A排除;明清时期的八股取士不利于科技与文化的发展,C排除;D错在“消除”,排除。故选B。

15.B

【详解】

材料反映了皇帝提高内阁和司礼监宦官的地位,结合所学知识可知,目的是让内阁和司礼监互相制约,以保证皇权独尊,故B项正确;明代是皇权不断强化时期,故A项错误;内阁大学士的品级职权逐渐提升,只是表面现象,目的是为了制衡司礼监宦官,以保证皇权独尊,故C项错误;宦官权力来源于皇权,并没有失控,故D项错误。

16.C

【详解】

根据所学知识可知,清朝时期我国官僚体制和行政机构的“新变化”主要有,建立军机处和推行密折制度,③④符合题意,C项正确;从明太祖废除丞相制度开始,六部便直接隶属皇帝,内阁制度是在明成祖时设立的,①②不符合题意,与之组合的ABD三项错误。

17.C

【详解】

材料体现的是武将掌握兵权的危害,为此北宋统治者采取的措施是重文轻武,C正确;AD与材料无关,排除;B是东汉光武帝的治国思想,排除。故选C。

18.C

【详解】

依据所学知识可知,军机处设立于雍正帝时,故C正确;和珅是清朝权臣,故A错误;内阁大学士是明朝的官员,故B错误;英法联军火烧了圆明园,故D错误。

19.C

【详解】

根据所学知识可知,在古代希腊,只有城邦的公民才能享有民主权利和政治自由,所以C正确;妇女、外邦人、奴隶不属于公民,不享有这种权利和自由,所以ABD错误。

20.D

【详解】

古代雅典的宗教是为了谋求公共利益及安全,而且宗教官员和神职人员由城邦任命,这说明古代雅典的宗教信仰中依然将集体利益视为第一位,这是城邦利益至高无上的反映,D正确;雅典是民主政治,不存在王权,排除A;宗教和神职人员的存在说明当时宗教信仰有基础,排除B;题干主旨并不是强调宗教和民主政治的关系,而且结合所学知识可知,宗教服务于民主政治,排除C。

21.C

【详解】

古代雅典的政治虽然实行民主政治,但这种民主政治的实质是维护奴隶主阶级的利益,故C正确;雅典的民主政治并不是维护平民的利益,故A错误;雅典的统治阶级是奴隶主阶级,不单纯是部分的贵族,故B错误;雅典的民主并不是维护全体国民的利益,故D错误。

22.C

【详解】

根据“议事会成员一年一任,不可连任,而且一人一生中最多只能任两届”可得出这是轮番而治的特点,C正确;ABD项都没有体现,排除。

23.C

【详解】

“从寡头政治到民主政治”反映了古代雅典的民主政治,“从宗法制度到专制主义”反映了中国古代的专制制度,所以最适合的标题应该是专制与民主,故选C;图示内容反映的是东西方的政治制度,不是地理环境和经济基础,排除AD;先秦时期没有帝制,古希腊时期也没有建立共和制,排除B。

24.B

【解析】

试题分析:本题主要考查学生调动知识运用知识的能力,《十二铜表法》是罗马成文法的开端,是平民和贵族斗争的产物,主要适用于当时的罗马共和国,所以①错误。材料没有涉及《十二铜表法》的完善,④错误,故选B项。

考点:古代希腊罗马·古代希腊罗马的政治制度·《十二铜表法》

25.D

【详解】

《查士丁尼民法大全》的颁布标志了罗马法发展到完备阶段,D正确;《十二铜表法》是罗马历史上第一部成文法,不是罗马法完备的标志,排除A;《阿奎利亚法》是针对十二铜表法的不足而颁布的一部法律,是一部专门针对财产损害的成文法,不是罗马法完备的标志,排除B;《查士丁尼法学总论》(又译《法学阶梯》》是由东罗马帝国拜占庭皇帝查士丁尼在位期间下令编写的法学著作,成书于533年。该书体现了东罗马帝国维护奴隶制的统治思想。该书综述了罗马法的基本原理,汇集了罗马各主要法学家的法学理论,是罗马奴隶社会的一部完善的法律著作,但是不能作为罗马法完备的标志,C排除。

26.B

【详解】

根据所学知识可知,公元前27-395年是罗马帝国时期,所以③是罗马帝国,故选B;公元前509年罗马建立共和国,公元前27年被罗马帝国取代,与③时间不符合,故排除A;公元395年罗马帝国分裂为东西罗马帝国,476年西罗马帝国灭亡,1453年东罗马帝国(拜占庭帝国)灭亡,二者与③时间不符,故排除CD。

27.B

【详解】

根据所学内容可知,随着罗马帝国统治疆域的扩大,罗马人广泛与外界接触,各种新的社会矛盾日益凸显,所以推动公民法发展到万民法的主要因素是罗马统治版图的不断扩大,故选B项;平民与奴隶的斗争不符合史实,排除A项;古罗马时期不会出现民主法制,排除C项;推动万民法出现的因素是罗马统治版图的扩大,不是由于与各国贸易的频繁,排除D项。故选B。

28.B

【详解】

据材料提到,原告和被告的发言时间用水时计控制,双方各发言两次。这反映了雅典民众法庭执法过程中遵循的重要原则是公正,对原告和被告都公平,因此B正确,ACD排除。故选B。

29.D

【详解】

根据题干可知,伯里克利时期津贴制的实行有利于下层平民参政,吸引更多公民参与城邦管理,D项正确;津贴制与贫富分化并无直接联系,排除A项;“保证”说法过于绝对,雅典民主的公正性取决于公民参政素养,排除B项;津贴制的实行并不能解决城邦内部矛盾,排除C项。故选D。

30.A

【详解】

公民大会是雅典的最高权力机关,负责审议并决定一切国家大事,可以做出宣战决定,故A符合题意;五百人会议是古希腊城邦雅典的民主政治的核心,他的职责是落实公民大会的决策,是一个总司一切事务的行政组织,故B不符合题意;十将军委员会古希腊雅典的最高军事机构,执行公民民大会的军事决策,各将军要向公民大会汇报工作并受其监督,不可以出宣战决定,故C不符合题意;陪审法庭是古代雅典最高司法和监察机关,不可以出宣战决定,故D不符合题意。故选A。

31.(1)秦始皇让御史大夫监察百官以牵制丞相;汉武帝设置“中朝”机构,分割宰相的决策权;唐太宗规定三省长官都是宰相,相权一分为三;宋太祖以参知政事等官职分割相权。共同点:相权受到限制和分割削弱,皇权加强。10分

(2)明太祖认为秦朝以来宰相的擅专威福往往危及君主的统治。3分

(3)没有实质意义,内阁属于皇帝的顾问内侍机构,内阁首辅不是法定的中央一级行政或决策机构的长官,其权限大小取决于皇帝;军机处是皇帝谕旨的传达机构,军机大臣完全听命于皇帝。内阁首辅和军机大臣不具有宰相的权力,不能对皇权形成制约,所以不是实质意义上的宰相。8分

(4)宰相对皇权有一定的制约作用,废除宰相后,君主专制制度逐步发展到了顶峰,形成了绝对的君主专制,加重了政治腐败。4分

【详解】

(1)宰相制度是中国古代一种重要的政治制度。因为宰相拥有很大的权力,威胁到皇权的高度集中。所以历朝统治者都采取措施,加强皇权削弱宰相的权力,直至明太祖废除丞相,皇权与相权的矛盾最终得以解决。本题考查了秦、汉、唐、宋、明五个朝代加强君主专制、削弱(或废除)宰相权力的措施,联系所学知识归纳概括内容与相同点。

(2)根据材料关键词“相从而命之,往往病及于国君”,得出宰相有权往往会威胁国君的统治。

(3)结合所学,根据内阁和军机处的性质、内容、特点回答。

(4)黄宗羲的意思是,宰相制度的废除使明代政治进入一种恶政阶段,反过来说明宰相制度在中国政治的发展中起到了积极作用,即宰相对皇权有一定制约作用。

32.示例一论题:不同的经济基础决定了不同的阶级目的。

阐述:建立在封建自然经济基础上,而且是通过统治者自身政治变革形成的《法经》必然要促进封建经济的发展,维护以君主为代表的阶级利益。从内容看,《法经》将“盗”“贼”放在法典之首,《杂》中亦有诸多有关“逾制”罪名的规定,显现出《法经》维护新兴地主阶级利益和等级秩序,而由于《十二铜表法》是平民与贵族斗争妥协的产物,它既要反映贵族的意志,也必然要反映一些平民在政治、经济等方面的利益诉求。同时,建立在高度奴隶制商品经济之上,必然要服务于商品经济的发展。

示例二论题:不同的经济基础决定了不同的价值取向。

阐述:由于二者建立的经济基础不同,因此,对于公私法内容的比重安排不同。《法经》更注重于对封建等级制度和统治秩序的维护,因此,公法的比重远大于私法,而《十二铜表法》由于建立在奴隶制商品经济上,因此,私法的比重远大于公法。

(“示例”仅作参考,其他答案言之有理亦可。)

【详解】

通过对比战国《法经》和罗马法的内容,可见古罗马法更重视和保护个人的权益,《法经》体现了中国古代法律更侧重惩戒,可拟出论题:不同的经济基础决定了不同的阶级目的。然后,据《法经》将“盗”“贼”放在法典之首,“逾制”罪名,《十二铜表法》是平民与贵族斗争妥协的产物,它既要反映贵族的意志,也必然要反映一些平民在政治、经济等方面的利益诉求,得出不同的经济基础决定了不同的阶级目的。结合所学,分别从中国和罗马的经济上、政治上等方面分析论证。通过对比,也可以得出相同点,战国《法经》和罗马法从目的上都是为了维护统治阶级的统治,维护社会的稳定。

同课章节目录