(推荐)晋教版八下 6.3成渝地区——西部经济发展的引擎之一 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | (推荐)晋教版八下 6.3成渝地区——西部经济发展的引擎之一 教案(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 120.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 晋教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-06-12 06:34:03 | ||

图片预览

文档简介

教 学 设 计

课 题:成渝地区——西部经济发展的引擎之一

(第一课时)

单 位:西宁市虎台中学

姓 名:王 轲

联系电话:15202519520

教学设计表 学校 西宁市虎台中学

学科 初中地理 授课年级 八年级 教师姓名 王轲

章节名称 第六章 第三节

成渝地区—西部经济发展的

引擎之一

(第一课时) 计划学时 1学时

课堂改革 设计理念 项目式学习(PBL),是一种以建构主义理论为指导,以小组合作方式进行项目规划及解决项目任务的学习方式。与常规教学相比,项目式学习更提倡从现实问题的解决中,实现学生的自主探究和自主学习,更加强调学生自我导向的学习能力,倡导学生自主决策或者师生共同决策,注重学生过程技能和核心素养的培养。

本节课程设计引入项目学习方式,在学生前期社会调研的基础上,进行数据分析,以课题报告的方式整合课程资源,体现了学生的主体性和自主性,凸显学习内容的向心性和真实性,有利于培养学生的问题意识和质疑精神,构建动态的、开放的、交互性的学习环境。

课标解读 课程标准:

运用地图简要评价某区域的地理位置,举例说明区域内自然地理要素的相互作用和相互影响。

课标解读:

“某区域”:在第五单元的基础上,以我国四大地理区域为基本格局,在四大地理区域内,选择既能体现区域总体格局又能反映各自独特自然与人文特色的区域。(尺度辩证思想,整体论思想)

“举例说明要素的相互作用”:对特色区域的学习,重点谈对地理环境各要素之间关系的看法,使学生形成感性认识。地理环境各要素间的关系十分复杂,只有结合实例,才能使学生形成深刻的感性认识。在获得大量感性认识的基础上,启发学生上升到理性思考:区域各要素间的相互影响、相互作用为什么会发生?(联系观辩证思想)

如何达到课标要求:

既要展示各区域丰富多彩的自然景观和人文特色,又要分析自然环境要素之间的相互影响,自然环境与人文特色之间的联系。(人地关系论思想)

教材简析

1.教材编写特点及意图

我国幅员辽阔,不同地区的自然环境和人文环境差异显著。在第五章基础上,以我国四大地理区域为基本格局,在四大地理区域内选择既能体现区域总体格局又能反映各自特色的地区。第六章分别以北方的平原、高原,南方的盆地、平原来突出区域特色分析,感悟本区域朝什么方向发展才能发挥区域优势、才是走可持续发展道路的最好选择,达到逐步规范自己的行为、逐步树立可持续发展观念的目的。

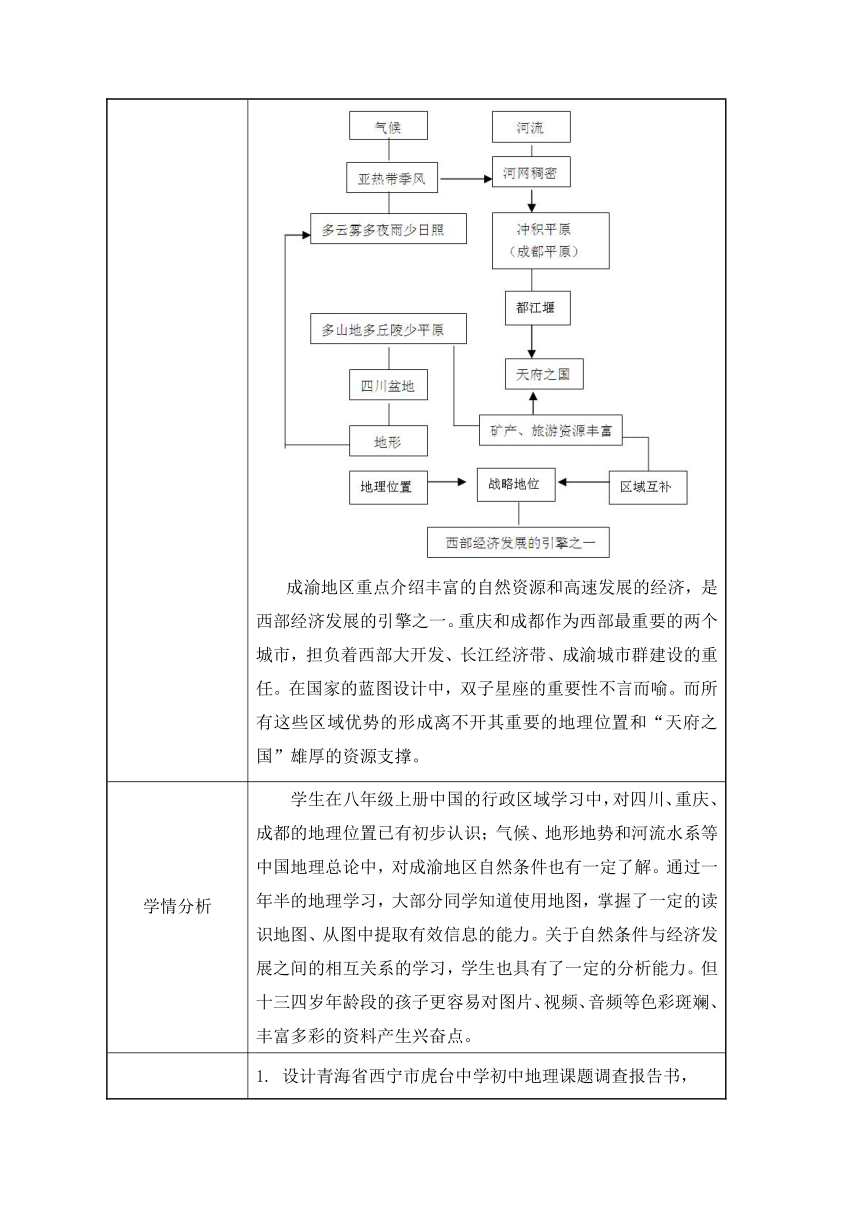

2.教材结构体系

成渝地区重点介绍丰富的自然资源和高速发展的经济,是西部经济发展的引擎之一。重庆和成都作为西部最重要的两个城市,担负着西部大开发、长江经济带、成渝城市群建设的重任。在国家的蓝图设计中,双子星座的重要性不言而喻。而所有这些区域优势的形成离不开其重要的地理位置和“天府之国”雄厚的资源支撑。

学情分析

学生在八年级上册中国的行政区域学习中,对四川、重庆、成都的地理位置已有初步认识;气候、地形地势和河流水系等中国地理总论中,对成渝地区自然条件也有一定了解。通过一年半的地理学习,大部分同学知道使用地图,掌握了一定的读识地图、从图中提取有效信息的能力。关于自然条件与经济发展之间的相互关系的学习,学生也具有了一定的分析能力。但十三四岁年龄段的孩子更容易对图片、视频、音频等色彩斑斓、丰富多彩的资料产生兴奋点。

教学策略

1. 设计青海省西宁市虎台中学初中地理课题调查报告书,

包括主课题《青海人为何热衷在四川购房?》,相关课题《为什么部分在四川购房的青海人仍然选择“候鸟式”养老?》。以九个学习小组为单位进行前期调研。通过走访周边的亲友,对身边这种人口迁移现象产生探究的兴趣,并认识到青海所处的青藏和成都、重庆所属的成渝存在明显的地区差异。

2. 在学生调研数据的基础上,处理和呈现数据的形式方面,我采用了朋友圈点赞和同事们(主要是该班级的任课教师)留言,学生采访的现场视频,口述性表达的统计图表等多种媒介,容易引起学生的共鸣,交互性强,为成渝地区自然环境分析埋好伏笔。

3. 找准突破口。“据我了解,部分四川买房的人夏季又回到西宁居住,为什么?”培养学生的思辨能力。配合古诗词谚语解释,全面认识并掌握成渝地区的自然环境特征。

4. 提升对区域认识的层次。“你想不想去四川读大学?”“或者以后在四川找工作定居?” 将学生的思维拉回到成渝地区地理位置、自然资源和战略地位重要性分析上,为第二课时成渝高速发展的经济及高新技术产业发展做好铺垫。

5.训练读图能力,掌握读图方法,提取有效信息。地图是地理课堂的第二语言。为此我专门设计了“图胜千言”环节,包括政区图、分层设色地形图、河流水系图、气温曲线图和降水柱状图等,教给学生读图的方法,帮助他们从图中获取信息。

6.多感知少说教,重过程轻结论。关于“丰富的自然资源”这一环节的教学,我采取多媒体欣赏的形式。切换不同资源图片附带文字介绍,背景音乐我选取了今年热唱的民谣《成都》,用学生喜闻乐见的方式传达了“天府之国”资源丰富的区域特征。

7.整个课堂流程设计方面,我采用“前期调研”、“中期研究”“后期成果”三个环节的设计。一方面为了扣题,一方面是对项目式教学程序的小结。给学生研究性学习提供思路,也是对创新型人才培养模式的重要尝试。

教学目标 1. 通过调研走访,青海人去四川购房动机分析,掌握成渝地区的地理位置,学会评价其战略地位的重要性;

2.采用小组自主学习、合作学习的方式,通过读识地图,感受自然地理要素间的相互作用,说出成渝地区地形特点、气候类型,掌握本区拥有丰富的自然资源及其对经济发展的影响。

重点难点 重点:1. 重要的地理位置;

2. 丰富的自然资源。

难点:构建人地和谐、可持续发展的理念。

教学方法 项目教学法

教学环境 □ DVD+TV □ 教师机+投影(上网/不上网)

□ 教师机+投影+电子白板 □ 教师机+投影+应答分析器

■ 电脑教室+投影(上网) □ 电脑教室+电子教室控制

其他: 青海省西宁市虎台中学初中地理课题调查报告书

教学过程(可续页)

教学环节 教学内容 所用

时间 教师活动 学生活动 设计意图

前期

调研小结 《青海人为何热衷在四川购房?》及相关课题《为什么部分在四川购房的青海人仍然选择“候鸟式”养老?》前期调研资料 10分 1. 开场词:

购房越来越成为人们关注的重要话题,对于老百姓来说购房也是一件大事儿。说起青海人买房的趋势,很多人第一反应就会想到四川。

今天社会调查的课题是《青海人为何热衷四川购房?》

请大家准备好调查报告书和调研数据。

我们的同学组成学习小组,对这个社会热点进行了走访调查。

现在连线场外。

2.播放采访视频。

3.展示朋友圈问题调查截图。

因为平时工作比较忙,所以现场采访时间上安排不好,所以我采用了朋友圈的方式。我们看看他们的看法。

4.现场提问

对以上说法,哪些观点你比较认同?

5.调研结果汇总 1.准备好前期调研数据及报告书。

2.观看采访实录。

3.分析朋友圈评价内容。发现其中的地理问题。

4.思考讨论回答。 确定主题,

寻找情境;

中期 研究过程

1.气候、地形特征;

2.自然要素间的相互作用。 20分 1.分小组将调研内容的热点词排序,并提出这样排序的理由。

出示《青海人为何热衷在四川购房?》调研数据结果。

过渡承转:“据我了解,部分四川买房的人夏季又回到西宁居住,为什么?”还有相当一部分人并没有选择在四川买房?这又是为什么?

2.出示《为什么部分在四川购房的青海人仍然选择“候鸟式”养老?》调研结果。

过渡承转:不管是支持或者反对,气候都是首要因素。你对四川的气候怎么看?

3.图说气候

出示重庆、成都气温降水特征图,中国气候分布图。介绍水系特征及都江堰工程。强调农业发达、物产丰饶,有天府之国的美誉。

4.诗话气候

出示古诗词谚语。

承转:这样的天气特征往往受到哪个地理要素的影响?

5.图说地形

出示分层设色地形图,强调读图的方法。阐述山区资源分布特点。(举例子:矿产、旅游资源) 讨论发言

1.分小组将热点词汇排序。讨论这样排序的理由。

2.总结气候类型及特征。

3.分析蕴含的地理意义。总结天气特点。

4.看图分析地形特征。并举例说明有哪些自然资源。 设定目标,

分解问题;

后期 成果展望 成渝地区的战略地位---西部经济发展的引擎。

10分 1.你想不想去四川读大学? 以后打算在四川找工作定居吗?

2.播放四川卫视《成渝城市群发展规划》新闻报道。

3.成渝地区的地理位置。

4.分析成渝地区与周边区域互补性。

5.播放歌手赵雷《成都》及成渝地区城市风光、自然景观及人文历史图片。

承接过渡:成渝地区区域特色鲜明,以后有机会应该去看看。不一定是买房。最后我想跟大家一起,伴随着优美的民谣,感受巴山蜀水,天府之国,人杰地灵。

1.思考回答。谈谈理由。

2.填图。

3.说出如何实现区域互补。

4.齐唱《成都》,欣赏图片,愉悦心情。 评价区域,

提升认识。

板书设计

执教《 成渝地区——西部经济发展的引擎之一》教学反思

学校 西宁市虎台中学 学科 初中地理 授课年级 八年级下册 教材版本 山西教育出版社

教师姓名 王轲

章节名称 第六章 第三节

成渝地区——

西部经济发展的引擎之一

(第一课时) 计划学时 1学时

试教情况 我执教的是八年级下册第六章《成渝地区—西部经济发展的引擎之一》一课。本节课是引导学生说出成渝地区自然环境特点,掌握丰富的自然资源,根据地理位置特点评价战略地位的重要性。

本节教材主要从成渝地区重要的地理位置、丰富的自然资源、高速发展的经济和自然灾害与生态建设四个方面进行了介绍和分析。从编者的意图来看,教学应该有这样的四个层次:一、重要的地理位置。强调成渝地区在西部中的战略地位。二、丰富的自然资源。图文结合提取成渝地区地形特点和判读气候类型,引出资源丰富、开发潜力巨大的知识点。三、高速发展的经济。指出本区位于长江经济带西部,人口密集,产业基础好,是西部地区重要的经济中心,内容言简意赅。四、自然灾害与生态建设。生态建设是难点。只有掌握了本区特殊的自然条件,才能为本区生态问题的治理献计献策。

在第一次的试教过后我对教学过程进行了大幅度地改动。

一、主要通过了三个步骤来进行教学:

1、前期调研小结,确定主题,寻找情境;

2、中期研究过程,设定目标,分解问题;

3、后期成果展望,评价区域,提升认识。

二、在教学活动的组织方面:

1、注意创设主题情境。包括采访实录、自制朋友圈评论、诗话气候、图说地形、四川卫视《成渝城市群发展规划》新闻报道、编辑民谣《成都》视频等,选择贴近初二年级学生生活和心理特征的素材及喜闻乐见的呈现形式,进行师生互动,激发学生学习的主动性。

2.设计项目课题。开始我只设计了一个课题《青海人为何热衷在四川购房?》 ,后来考虑到多让学生思考,又设计了相关课题《为什么部分在四川购房的青海人仍然选择“候鸟式”养老?》引导学生一步步地探究问题;

三、在课程目标的实施操作方面:

1.规范课题研究的步骤。

我对本节课的定位是项目式学习,教学设计应该对课题研究的方法及项目规划有所凸显,如社会调研采集数据、数据处理分析、课题研究方法等,因此我设计了《青海省西宁市虎台中学初中地理课题调查报告书》 ,树立学生规范、严谨的科研态度。

2.加强对数据的挖掘和分析。

学生前期调研反馈的数据,我作了高频词统计,绘制统计图呈现给学生,增强他们调研的信心;

增加学生对高频词按照影响因子大小排序的环节,我认为这个环节很必要,是项目学习和课标达成的衔接点。通过采访调研高频词归类分析,一方面我考察学生对成渝地区自然环境因素相关性的认知情况,有助于引入课程;另一方面我估量学生对主导因素的把握程度,有利于创造性思维发展。

教学得失 一、课堂节奏太紧

虽然教学环节只有三个,但是延伸拓展较多,而且上课节奏前松后紧,没有给更多参与讨论的学生发表看法的机会。不利于学生积极性调动。

二、前期调研不够充分

课题报告书和任务分工提前半月就给学生布置下去,但是反馈回来的数据很有限,大部分学生没有参与到调研任务中。除了主观原因(地理作业量大,小学科重视度不够)外,也有自身客观原因。应该将调研课题介绍给家长、班主任,提升对社会热点问题调研的关注度,争取家校配合。

三、板书不够规范

本节课设计主题情境多,项目式学习过程多,尤其凸显板书表达的重要性。精心设计的板书和精要简洁的书写是整堂课的线索和衔接点。但是由于平时媒体课多,板图板画的基本功不够扎实,运用起来也生疏,导致学生对基础知识概念模糊,课程进程茫然,课堂实效打了折扣。

个人成长

一、地理课堂项目式学习开展初显成效。

本节课程设计引入项目学习方式,在学生前期社会调研的基础上,进行数据分析,以课题报告的方式整合课程资源,体现了学生的主体性和自主性,凸显学习内容的向心性和真实性,有利于培养学生的问题意识和质疑精神,构建动态的、开放的、交互性的学习环境。

二、信息化教学水平提高。

地理教学信息化,地理教师必须首先具备信息素养。通过手机APP朋友圈制作器、音乐剪辑、视频制作等多媒体素材准备,掌握了手机客户端和电脑客户端交互使用的信息技术应用基本技能,具备将信息技术和信息资源用于地理教学的能力。

三、课程资源整合能力提升。

《成渝地区》是个规划中的城市群,她不同于四川盆地,没有系统的自然地理环境分析;也不同于成渝经济区,没有详细的行政区划图;但是又糅合了盆地自然区域和成渝经济区的特点,对课程设计者资源整合调配能力要求较高。为了与课题设计主旨相配合,我对教材的素材和模块做了大量的删减和调整。如调查访谈实录和朋友圈评论挑头,自然地理环境和自然资源铺垫,地理位置和区域互补放到最后压轴,体现资源为主题服务的原则,提升开发课程能力。

课 题:成渝地区——西部经济发展的引擎之一

(第一课时)

单 位:西宁市虎台中学

姓 名:王 轲

联系电话:15202519520

教学设计表 学校 西宁市虎台中学

学科 初中地理 授课年级 八年级 教师姓名 王轲

章节名称 第六章 第三节

成渝地区—西部经济发展的

引擎之一

(第一课时) 计划学时 1学时

课堂改革 设计理念 项目式学习(PBL),是一种以建构主义理论为指导,以小组合作方式进行项目规划及解决项目任务的学习方式。与常规教学相比,项目式学习更提倡从现实问题的解决中,实现学生的自主探究和自主学习,更加强调学生自我导向的学习能力,倡导学生自主决策或者师生共同决策,注重学生过程技能和核心素养的培养。

本节课程设计引入项目学习方式,在学生前期社会调研的基础上,进行数据分析,以课题报告的方式整合课程资源,体现了学生的主体性和自主性,凸显学习内容的向心性和真实性,有利于培养学生的问题意识和质疑精神,构建动态的、开放的、交互性的学习环境。

课标解读 课程标准:

运用地图简要评价某区域的地理位置,举例说明区域内自然地理要素的相互作用和相互影响。

课标解读:

“某区域”:在第五单元的基础上,以我国四大地理区域为基本格局,在四大地理区域内,选择既能体现区域总体格局又能反映各自独特自然与人文特色的区域。(尺度辩证思想,整体论思想)

“举例说明要素的相互作用”:对特色区域的学习,重点谈对地理环境各要素之间关系的看法,使学生形成感性认识。地理环境各要素间的关系十分复杂,只有结合实例,才能使学生形成深刻的感性认识。在获得大量感性认识的基础上,启发学生上升到理性思考:区域各要素间的相互影响、相互作用为什么会发生?(联系观辩证思想)

如何达到课标要求:

既要展示各区域丰富多彩的自然景观和人文特色,又要分析自然环境要素之间的相互影响,自然环境与人文特色之间的联系。(人地关系论思想)

教材简析

1.教材编写特点及意图

我国幅员辽阔,不同地区的自然环境和人文环境差异显著。在第五章基础上,以我国四大地理区域为基本格局,在四大地理区域内选择既能体现区域总体格局又能反映各自特色的地区。第六章分别以北方的平原、高原,南方的盆地、平原来突出区域特色分析,感悟本区域朝什么方向发展才能发挥区域优势、才是走可持续发展道路的最好选择,达到逐步规范自己的行为、逐步树立可持续发展观念的目的。

2.教材结构体系

成渝地区重点介绍丰富的自然资源和高速发展的经济,是西部经济发展的引擎之一。重庆和成都作为西部最重要的两个城市,担负着西部大开发、长江经济带、成渝城市群建设的重任。在国家的蓝图设计中,双子星座的重要性不言而喻。而所有这些区域优势的形成离不开其重要的地理位置和“天府之国”雄厚的资源支撑。

学情分析

学生在八年级上册中国的行政区域学习中,对四川、重庆、成都的地理位置已有初步认识;气候、地形地势和河流水系等中国地理总论中,对成渝地区自然条件也有一定了解。通过一年半的地理学习,大部分同学知道使用地图,掌握了一定的读识地图、从图中提取有效信息的能力。关于自然条件与经济发展之间的相互关系的学习,学生也具有了一定的分析能力。但十三四岁年龄段的孩子更容易对图片、视频、音频等色彩斑斓、丰富多彩的资料产生兴奋点。

教学策略

1. 设计青海省西宁市虎台中学初中地理课题调查报告书,

包括主课题《青海人为何热衷在四川购房?》,相关课题《为什么部分在四川购房的青海人仍然选择“候鸟式”养老?》。以九个学习小组为单位进行前期调研。通过走访周边的亲友,对身边这种人口迁移现象产生探究的兴趣,并认识到青海所处的青藏和成都、重庆所属的成渝存在明显的地区差异。

2. 在学生调研数据的基础上,处理和呈现数据的形式方面,我采用了朋友圈点赞和同事们(主要是该班级的任课教师)留言,学生采访的现场视频,口述性表达的统计图表等多种媒介,容易引起学生的共鸣,交互性强,为成渝地区自然环境分析埋好伏笔。

3. 找准突破口。“据我了解,部分四川买房的人夏季又回到西宁居住,为什么?”培养学生的思辨能力。配合古诗词谚语解释,全面认识并掌握成渝地区的自然环境特征。

4. 提升对区域认识的层次。“你想不想去四川读大学?”“或者以后在四川找工作定居?” 将学生的思维拉回到成渝地区地理位置、自然资源和战略地位重要性分析上,为第二课时成渝高速发展的经济及高新技术产业发展做好铺垫。

5.训练读图能力,掌握读图方法,提取有效信息。地图是地理课堂的第二语言。为此我专门设计了“图胜千言”环节,包括政区图、分层设色地形图、河流水系图、气温曲线图和降水柱状图等,教给学生读图的方法,帮助他们从图中获取信息。

6.多感知少说教,重过程轻结论。关于“丰富的自然资源”这一环节的教学,我采取多媒体欣赏的形式。切换不同资源图片附带文字介绍,背景音乐我选取了今年热唱的民谣《成都》,用学生喜闻乐见的方式传达了“天府之国”资源丰富的区域特征。

7.整个课堂流程设计方面,我采用“前期调研”、“中期研究”“后期成果”三个环节的设计。一方面为了扣题,一方面是对项目式教学程序的小结。给学生研究性学习提供思路,也是对创新型人才培养模式的重要尝试。

教学目标 1. 通过调研走访,青海人去四川购房动机分析,掌握成渝地区的地理位置,学会评价其战略地位的重要性;

2.采用小组自主学习、合作学习的方式,通过读识地图,感受自然地理要素间的相互作用,说出成渝地区地形特点、气候类型,掌握本区拥有丰富的自然资源及其对经济发展的影响。

重点难点 重点:1. 重要的地理位置;

2. 丰富的自然资源。

难点:构建人地和谐、可持续发展的理念。

教学方法 项目教学法

教学环境 □ DVD+TV □ 教师机+投影(上网/不上网)

□ 教师机+投影+电子白板 □ 教师机+投影+应答分析器

■ 电脑教室+投影(上网) □ 电脑教室+电子教室控制

其他: 青海省西宁市虎台中学初中地理课题调查报告书

教学过程(可续页)

教学环节 教学内容 所用

时间 教师活动 学生活动 设计意图

前期

调研小结 《青海人为何热衷在四川购房?》及相关课题《为什么部分在四川购房的青海人仍然选择“候鸟式”养老?》前期调研资料 10分 1. 开场词:

购房越来越成为人们关注的重要话题,对于老百姓来说购房也是一件大事儿。说起青海人买房的趋势,很多人第一反应就会想到四川。

今天社会调查的课题是《青海人为何热衷四川购房?》

请大家准备好调查报告书和调研数据。

我们的同学组成学习小组,对这个社会热点进行了走访调查。

现在连线场外。

2.播放采访视频。

3.展示朋友圈问题调查截图。

因为平时工作比较忙,所以现场采访时间上安排不好,所以我采用了朋友圈的方式。我们看看他们的看法。

4.现场提问

对以上说法,哪些观点你比较认同?

5.调研结果汇总 1.准备好前期调研数据及报告书。

2.观看采访实录。

3.分析朋友圈评价内容。发现其中的地理问题。

4.思考讨论回答。 确定主题,

寻找情境;

中期 研究过程

1.气候、地形特征;

2.自然要素间的相互作用。 20分 1.分小组将调研内容的热点词排序,并提出这样排序的理由。

出示《青海人为何热衷在四川购房?》调研数据结果。

过渡承转:“据我了解,部分四川买房的人夏季又回到西宁居住,为什么?”还有相当一部分人并没有选择在四川买房?这又是为什么?

2.出示《为什么部分在四川购房的青海人仍然选择“候鸟式”养老?》调研结果。

过渡承转:不管是支持或者反对,气候都是首要因素。你对四川的气候怎么看?

3.图说气候

出示重庆、成都气温降水特征图,中国气候分布图。介绍水系特征及都江堰工程。强调农业发达、物产丰饶,有天府之国的美誉。

4.诗话气候

出示古诗词谚语。

承转:这样的天气特征往往受到哪个地理要素的影响?

5.图说地形

出示分层设色地形图,强调读图的方法。阐述山区资源分布特点。(举例子:矿产、旅游资源) 讨论发言

1.分小组将热点词汇排序。讨论这样排序的理由。

2.总结气候类型及特征。

3.分析蕴含的地理意义。总结天气特点。

4.看图分析地形特征。并举例说明有哪些自然资源。 设定目标,

分解问题;

后期 成果展望 成渝地区的战略地位---西部经济发展的引擎。

10分 1.你想不想去四川读大学? 以后打算在四川找工作定居吗?

2.播放四川卫视《成渝城市群发展规划》新闻报道。

3.成渝地区的地理位置。

4.分析成渝地区与周边区域互补性。

5.播放歌手赵雷《成都》及成渝地区城市风光、自然景观及人文历史图片。

承接过渡:成渝地区区域特色鲜明,以后有机会应该去看看。不一定是买房。最后我想跟大家一起,伴随着优美的民谣,感受巴山蜀水,天府之国,人杰地灵。

1.思考回答。谈谈理由。

2.填图。

3.说出如何实现区域互补。

4.齐唱《成都》,欣赏图片,愉悦心情。 评价区域,

提升认识。

板书设计

执教《 成渝地区——西部经济发展的引擎之一》教学反思

学校 西宁市虎台中学 学科 初中地理 授课年级 八年级下册 教材版本 山西教育出版社

教师姓名 王轲

章节名称 第六章 第三节

成渝地区——

西部经济发展的引擎之一

(第一课时) 计划学时 1学时

试教情况 我执教的是八年级下册第六章《成渝地区—西部经济发展的引擎之一》一课。本节课是引导学生说出成渝地区自然环境特点,掌握丰富的自然资源,根据地理位置特点评价战略地位的重要性。

本节教材主要从成渝地区重要的地理位置、丰富的自然资源、高速发展的经济和自然灾害与生态建设四个方面进行了介绍和分析。从编者的意图来看,教学应该有这样的四个层次:一、重要的地理位置。强调成渝地区在西部中的战略地位。二、丰富的自然资源。图文结合提取成渝地区地形特点和判读气候类型,引出资源丰富、开发潜力巨大的知识点。三、高速发展的经济。指出本区位于长江经济带西部,人口密集,产业基础好,是西部地区重要的经济中心,内容言简意赅。四、自然灾害与生态建设。生态建设是难点。只有掌握了本区特殊的自然条件,才能为本区生态问题的治理献计献策。

在第一次的试教过后我对教学过程进行了大幅度地改动。

一、主要通过了三个步骤来进行教学:

1、前期调研小结,确定主题,寻找情境;

2、中期研究过程,设定目标,分解问题;

3、后期成果展望,评价区域,提升认识。

二、在教学活动的组织方面:

1、注意创设主题情境。包括采访实录、自制朋友圈评论、诗话气候、图说地形、四川卫视《成渝城市群发展规划》新闻报道、编辑民谣《成都》视频等,选择贴近初二年级学生生活和心理特征的素材及喜闻乐见的呈现形式,进行师生互动,激发学生学习的主动性。

2.设计项目课题。开始我只设计了一个课题《青海人为何热衷在四川购房?》 ,后来考虑到多让学生思考,又设计了相关课题《为什么部分在四川购房的青海人仍然选择“候鸟式”养老?》引导学生一步步地探究问题;

三、在课程目标的实施操作方面:

1.规范课题研究的步骤。

我对本节课的定位是项目式学习,教学设计应该对课题研究的方法及项目规划有所凸显,如社会调研采集数据、数据处理分析、课题研究方法等,因此我设计了《青海省西宁市虎台中学初中地理课题调查报告书》 ,树立学生规范、严谨的科研态度。

2.加强对数据的挖掘和分析。

学生前期调研反馈的数据,我作了高频词统计,绘制统计图呈现给学生,增强他们调研的信心;

增加学生对高频词按照影响因子大小排序的环节,我认为这个环节很必要,是项目学习和课标达成的衔接点。通过采访调研高频词归类分析,一方面我考察学生对成渝地区自然环境因素相关性的认知情况,有助于引入课程;另一方面我估量学生对主导因素的把握程度,有利于创造性思维发展。

教学得失 一、课堂节奏太紧

虽然教学环节只有三个,但是延伸拓展较多,而且上课节奏前松后紧,没有给更多参与讨论的学生发表看法的机会。不利于学生积极性调动。

二、前期调研不够充分

课题报告书和任务分工提前半月就给学生布置下去,但是反馈回来的数据很有限,大部分学生没有参与到调研任务中。除了主观原因(地理作业量大,小学科重视度不够)外,也有自身客观原因。应该将调研课题介绍给家长、班主任,提升对社会热点问题调研的关注度,争取家校配合。

三、板书不够规范

本节课设计主题情境多,项目式学习过程多,尤其凸显板书表达的重要性。精心设计的板书和精要简洁的书写是整堂课的线索和衔接点。但是由于平时媒体课多,板图板画的基本功不够扎实,运用起来也生疏,导致学生对基础知识概念模糊,课程进程茫然,课堂实效打了折扣。

个人成长

一、地理课堂项目式学习开展初显成效。

本节课程设计引入项目学习方式,在学生前期社会调研的基础上,进行数据分析,以课题报告的方式整合课程资源,体现了学生的主体性和自主性,凸显学习内容的向心性和真实性,有利于培养学生的问题意识和质疑精神,构建动态的、开放的、交互性的学习环境。

二、信息化教学水平提高。

地理教学信息化,地理教师必须首先具备信息素养。通过手机APP朋友圈制作器、音乐剪辑、视频制作等多媒体素材准备,掌握了手机客户端和电脑客户端交互使用的信息技术应用基本技能,具备将信息技术和信息资源用于地理教学的能力。

三、课程资源整合能力提升。

《成渝地区》是个规划中的城市群,她不同于四川盆地,没有系统的自然地理环境分析;也不同于成渝经济区,没有详细的行政区划图;但是又糅合了盆地自然区域和成渝经济区的特点,对课程设计者资源整合调配能力要求较高。为了与课题设计主旨相配合,我对教材的素材和模块做了大量的删减和调整。如调查访谈实录和朋友圈评论挑头,自然地理环境和自然资源铺垫,地理位置和区域互补放到最后压轴,体现资源为主题服务的原则,提升开发课程能力。