初中语文 统编版(部编版) 九年级下册 第四单元 16 驱遣我们的想象 课件(共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 初中语文 统编版(部编版) 九年级下册 第四单元 16 驱遣我们的想象 课件(共44张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-11 11:49:44 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

看到桃花,你会想到什么?

看到雪,你会想到什么?

那么,阅读文章,欣赏文艺作品时,你是如何驱遣想象力的呢?现在就让我们走进课文,让著名的语文教育大师叶圣陶先生告诉你如何驱遣想象。

九年级语文下册

16

驱遣我们的想象

学习目标

1.整体感知文本内容,了解作者观点,在阅读中独立思考,获得启发。(重点)

2.关注作者所作的鉴赏范例,了解作者引导我们驱遣想象欣赏作品的方法,形成能力。(难点)

3.学会欣赏文艺作品,懂得在欣赏时驱遣想象,感受作品的艺术美,提升自己的鉴赏品味。(素养)

知识备查

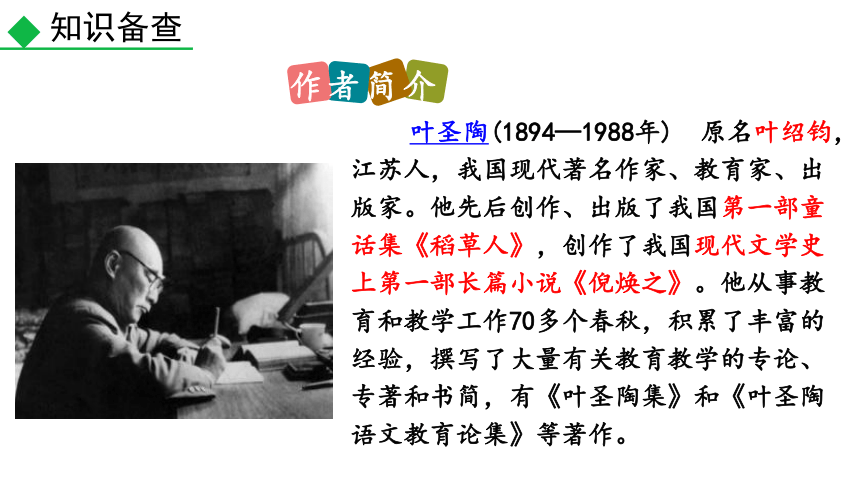

作者简介

叶圣陶(1894—1988年) 原名叶绍钧,江苏人,我国现代著名作家、教育家、出版家。他先后创作、出版了我国第一部童话集《稻草人》,创作了我国现代文学史上第一部长篇小说《倪焕之》。他从事教育和教学工作70多个春秋,积累了丰富的经验,撰写了大量有关教育教学的专论、专著和书简,有《叶圣陶集》和《叶圣陶语文教育论集》等著作。

背景资料

知识备查

叶圣陶终身致力于出版及语文的教学,最大的心愿就是让大家看到语言文字的魅力,为了让大家更好地欣赏文艺作品,他提出要驱遣想象,透过文字回归作品的意境,并作下文章。

预习检测

读一读

nǐ

桥堍

驱遣

怅然

契合

忧惧

苟安

拘泥

旷远

无可比拟

tù

qì

qiǎn

chàng

yōu

gǒu

jū

nì

kuàng

歌谣

海啸

yáo

xiào

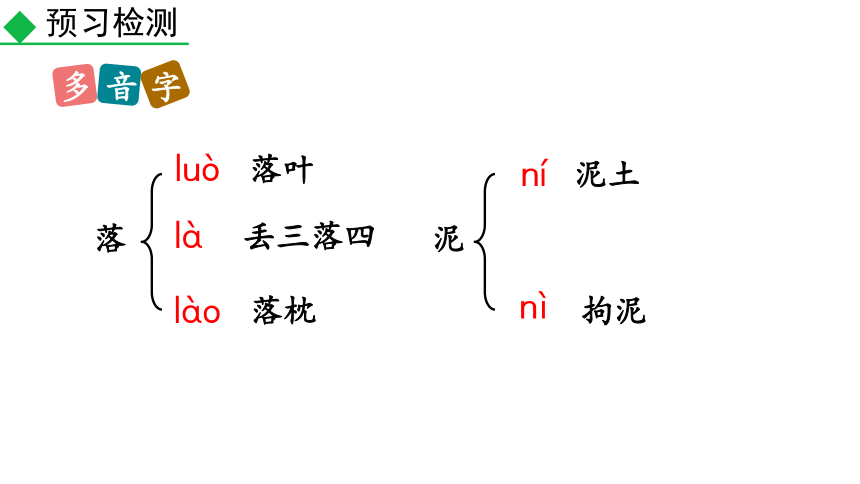

多音字

预习检测

落

落叶

丢三落四

落枕

泥

泥土

拘泥

nì

luò

là

lào

ní

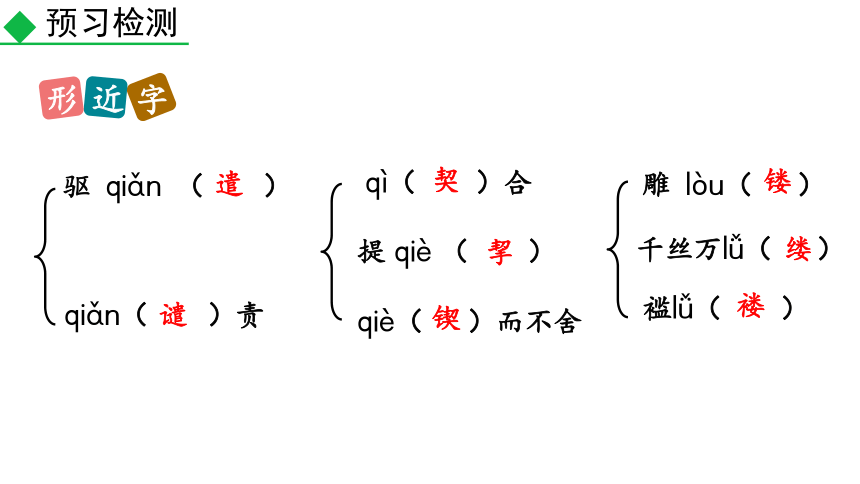

驱

qiǎn

(

)

遣

qiǎn(

)责

谴

雕

lòu(

)

镂

千丝万lǚ(

)

缕

褴lǚ(

)

褛

qì(

)合

契

提

qiè

(

)

挈

qiè(

)而不舍

锲

形近字

预习检测

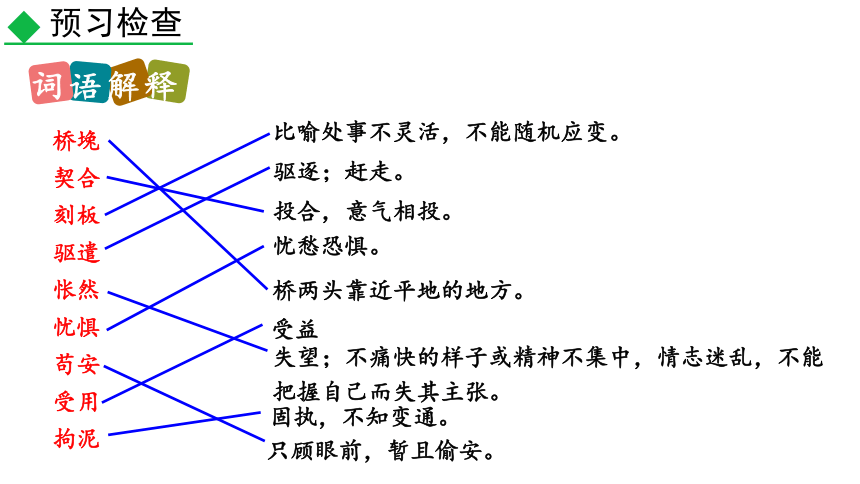

词语解释

预习检查

桥堍

契合

刻板

驱遣

怅然

忧惧

苟安

受用

拘泥

桥两头地的地方。

投合,意气相投。

比喻处事不灵活,不能随机应变。

驱逐;赶走。

失望;不痛快的样子或精神不集中,情志迷乱,不能把握自己而失其主张。

忧愁恐惧。

只顾眼前,暂且偷安。

受益

固执,不知变通。

【不声不响】

不说话,不出声。形容不发出声响。

【得意扬扬】

形容非常得意的样子。

成语积累

预习检查

整体感知

1.阅读全文,在文中找出能表达作者观点的句子。

①文字是一道桥梁。通过了这一道桥梁,读者才和作者会面。

④像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了。同时也就接触了作者的意境。

②作者想做到的是:写下来的文字正好传达出他的所见所感。

③现在就读者的方面说。他们要通过文字去接触作者的所见所

感。

整体感知

2.综合上述观点,结合文题总结作者在全文中所表达的中心观点。

欣赏文艺作品,要学着驱遣自己的想象力,通过文字去接触作者的所见所感。

精读细研

1.读课文,找出作者的论证方法,并说说我们要如何驱遣想象。

大漠孤烟直,长河落日圆

在想象中睁开眼来

举例论证

精读细研

白蒙蒙的海面上……让暴风雨来得更厉害些吧!

在想象中生出一对翅膀来

举例论证

精读细研

2.

思考作者要论述的是如何鉴赏文艺作品,为什么开篇会大篇幅地论述作者、读者及文字之间的联系?

要论述如何鉴赏文艺作品,首先要让读者认识文艺作品的本质,即什么是文艺作品。以文字为载体,作者想要传达的所见所感,读者想要接触作者的所见所感,这就是文艺作品的本质。因此,论述作者、读者及文字之间的联系是为了明确文艺作品的本质,是表达中心观点的前提。

精读细研

3.文中列举了两句诗的例子,为什么还要列举散文诗的例子呢?

列举两句诗的例子重在阐明透过修饰词,展开合理的想象,眼前呈现一幅图画,从而走进作者的心灵。列举散文诗的例子,意在阐明在想象中生出一对翅膀来,并且展开这对翅膀,与文中所描绘的事物产生情感的共鸣,这样才可以接触到作者的意境。作者列举这两个例子,是为了阐明要多角度驱遣我们的想象,才可以走进作者的意境。

精读细研

4.结合全文,说说最后一段在文中有什么作用。

内容上:在前面分析的基础上得出中心论点:欣赏文艺作品,要学着驱遣自己的想象,通过文字去接触作者的所见所感,接受美感的经验,得到人生的受用。

结构上:总结上文,照应前文,使文章自然收束,水到渠成。

合作探究

文中有许多句子,都有十分深刻的文艺观,它们或有十分深刻的内蕴,或有在写作方面值得借鉴的实用价值。请阅读下面的几句话,谈谈你的理解。

合作探究

①文艺的创作决不是随便取许多文字来集合在一起。

任何一篇文艺作品,都是文字集合起来的,但是这是一种有着内在逻辑顺序的结合,具有文本表现中的一般技法,既表现了内容,也传递着作者的思想感情。因此,这样的文章绝不可能随意拼凑,须由作者有意识、有目的、有逻辑地创造,而在完成时又符合自然的特点。

合作探究

作者在创造之前无所见,这个“见”字,可指代材料,无见便会巧妇难为无米之炊,不可能有所创造;“见”字也可理解为见识、见解,没有思考与见解,纵然下笔也只能写就平庸文章,难见深度;“感”是体悟与情感,倘若下笔无情感寄寓其中,写出来的文字必是冷冰冰的。这也提示我们在写作之前要学会多观察,多积累,同时要多思考,多感悟,这样才能写出优秀的文章。

②作者着手创作,必然对于人生先有所见,先有所感。

③假如死盯着文字而不能从文字看出一幅图画来,就感受不到这种愉快了。

文艺作品一般都具有形象性,尤其是诗歌、散文等文艺作品,形象性尤其突出,且情感表达也尤其浓烈。这些情感常常寄寓在形象之中,所谓“言不尽意,立象以尽意”,就是这个道理。因此,想要理解一篇文艺作品,就必须把握其情感,必须通过想象还原形象的描述,进而去体味。

合作探究

合作探究

文章以王维的诗句“大漠孤烟直,长河落日圆”为例,论证了想象力于鉴赏文学作品的重要性,你能在读过的诗或散文中,再举一个例子来论证作者的观点吗?

“他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。”

以朱自清先生的《背影》为例:

这段描述父亲攀爬月台背影的文字,能够因我们的想象力而变得更加生动。他的身子微胖,所以我们可以想象他两手上攀时定费了不少劲,甚至青筋凸起;还是因为胖,我们可以想象腿并不是缩了一次,而似是挣扎缩了好几次;更是因为想象,身子微微一倾,这形象便如拍照一般在脑中定格。有了在想象中还原的这一幕,父亲的形象真切起来,切实地打动了读者的心灵。

合作探究

概括主题

课堂小结

本文作者以一诗一文为例,深入浅出地阐明了欣赏文艺作品时只有驱遣我们的想象,才能接触作者的意境,进而获得接受美感的经验,得到人生的受用的方法,以深厚的学养和鉴赏示范,引领我们把握正确欣赏文艺作品的方法。

学后感悟

课堂小结

感悟一:想象是文学鉴赏的重要途径,想象力不发达,鉴赏力也不会发达。如果我们不善于进行必要的、积极的想象,即使最完美的作品,对我们来说也没有意义。

感悟二:认真阅读,不但随时会发现晶莹的宝石,也随时会发现粗劣的瓦砾。于是吸取那些值得取的,排除那些无足取的,自己才能渐渐成长起来。

写作特色

?论证思路严谨,条理清晰。

文章首先通过论述作者、读者及文字之间的联系来明确读者鉴赏文艺作品的本质,即“接触作者的所见所感”。然后以赏析王维的诗句为例,从正反两个角度论述了驱遣想象就要在想象中睁开眼睛。为了使论证更全面、更严谨,作者又以相同的方式,从正反两个角度,论述了驱遣想象也要在想象中生出翅膀,这样使读者对不同特点的鉴赏方法有了更清晰的认识。2

写作特色

?语言平易,通俗易懂。

作者在文中所谈的是文艺鉴赏的方法问题,理论性比较强,但所列举的例子是人们耳熟能详的诗句和文章,而且在论证中,用语平实。如“我该说得清楚一点儿:在想象中睁开眼睛来,看这十个文字所构成的一幅图画”,这句话运用口语化的语言,十分直白,再加上比喻的修辞手法,很直观地论述了如何驱遣想象的问题。

板书设计

作者与读者的关系:

作者

(写文字)

读者

(读文字)

所感所想

读者欣赏文艺作品:

读者—(读)文字—(想象)画面—感悟意境

的想象

驱遣我们

课堂检测

A.歌谣(yáo)驱遣(qiǎn)印刷(shuā)契合(qiè)

B.怅然(chàng)凝望(níng)掠过(lüè)窜着(chuàn)

C.旷远(kuàng)海啸(xiào)苟安(gǒu)拘泥(nì)

D.潜水(qián)激昂(áng)桥堍(tù)衬托(chèng)

C

1.下列画线字的注音无误的一项是(

)

课堂检测

A.看完了比赛,大家都津津乐道地谈论着他的精彩表现。

B.随着第三方支付等数字金融新业态的普及,隐私问题愈发引人关注,通过加强国家立法来保护个人隐私无疑是解决问题的不二法门。

C.6月14日,世界杯的光芒照耀俄罗斯大地,世界各地的球迷们纷至沓来,在感受俄罗斯风情的同时,尽享四年一度的足球狂欢盛宴。

D.理智像太阳,它的光是恒久的、不变的、持续的;而想象,则像发光的流星,不过是稍纵即逝的闪耀,其活动无规律,其方向亦不固定。

A

2.下列各句中画线成语的使用,不恰当的一项是(

)

课堂检测

A.自即日起,在全国范围组织开展打击非法从事出租汽车经营的专项整治。包括加强网约车和顺风车平台驾驶员背景核查、建立健全投诉报警和快速反应机制等。

B.从古希腊开始,英雄都是神祇和将军,而罗曼·罗兰却认为英雄的伟大不在于他的体魄,而在于他的心灵和品格。

C.异种鱼换核能否得到新的杂种鱼呢?我国科学家首先解决并提出了这个问题。

D.艺人们过去一贯遭白眼,如今却受到人们的青睐,就在这白眼和青睐之间,他们体味着人间的温暖。

B

3.下列各句中,没有语病的一项是( )

花从春走过,留下缕缕花香;

,

;

风从秋走过,留下阵阵金浪;

,

。

啊,朋友,我们从时代的舞台走过,将给社会留下些什么?

课堂检测

叶从夏走过

留下片片荫凉

雪从冬走过

留下种种希望

4.仿照下面的句子,在横线上续写几句话,使之构成排比句。

拓展阅读

拓展探究

D

有一次我看到吴昌硕写的一方字,觉得单看各笔画,并不好。单看各个字,各行字,也并不好。然而看这方字的全体,就觉得有一种说不出的好处。单看时觉得不好的地方,全体看时都变好,非此反不美了。

_________各笔各字各行,对于全体都是有机的,即为全体的一员。字的或大或小,或偏或正,或肥或瘦,或浓或淡,或刚或柔,都是全体构成上的必要,绝不是偶然的,即都是为全体而然,不是为个体自己而然的。

艺术三昧

丰子恺

拓展探究

于是我想,假如有绝对完善的艺术品的字,必在任何一字或一笔里已经表现出全体的倾向。如果把任何一字或一笔改变一个样子,全体也非统统改变不可;又如把任何一字或一笔除去,全体就不成立。换言之,在一笔中已经表现出全体,在一笔中可以看出全体,而全体只是一个个体。

_________这是伟大的艺术的特点,绘画也是如此。中国画论中所谓“气韵生动”,就是这个意思。西洋印象画派的持论:“以前的西洋画都只是许多幅小画而成一幅大画,毫无生气。艺术的绘画,非画面浑然融合不可。”在这点上想来,印象派的创生确是西洋绘画的进步。

A

拓展探究

_________在一点里可窥全体,而在全体中只见一个个体。所谓“一有多种,二无两般(《碧岩录》)就是这个意思!这道理看似矛盾又玄妙,其实是艺术的一般的特色,美学上的所谓“多样的统一”,可明白地解释其意义。譬如有三只苹果,水果摊上的人把它们规则地并列起来,就是“统一”。只有统一是板滞的,是死的。小孩子把它们触乱,东西滚开,就是“多样”。只有多样是散漫的,是乱的。最后来了一个画家,要写生它们,给它们安排成一个可以入画的美的位置,——两个靠拢在后方一边,余一个稍离开在前方,——望去恰好的时候,就是所谓“多样的统一”,是美的。

B

拓展探究

要统一,又要多样;要规则,又要不规则;要不规则的规则,规则的不规则;要一中有多,多中有一。这是艺术的三昧境!

_________人何以只知道鉴赏书画的小艺术,而不知鉴赏宇宙的大艺术呢?人何以不拿着书画的眼来看宇宙呢?如果拿看书画的眼来看宇宙,必可发现更大的三昧境。宇宙是一个浑然融合的全体,万象都是这全体的多样而统一的诸相。在万象的一点中,必可窥见宇宙的全体,而森罗的万象,只是一个个体。勃雷克[布莱克]的“一粒砂里见世界”,孟子的“万物皆备于我”,就是当作一大艺术而看宇宙的吧!

C

拓展探究

艺术的字画中,没有可以独立存在的笔。即宇宙间没有可以独立存在的事物。倘不为全体,各个个体尽是虚幻而无意义了,那么这个“我”怎样呢?自然不是独立存在的小我,应该融入于宇宙全体的大我中,以造成这一大艺术。

①艺术三昧:

②气韵生动:

艺术创作的诀要或精义。

画面描绘的意境或情味活脱动人。

1.解释下列词语在文中的含义。

拓展探究

A.所以单看一笔一字或一行,自然不行。

B.这是一个不可思议的艺术的三昧境。

C.宇宙是一个大艺术。

D.原来艺术品的这幅字,不是笔笔、字字、行行的集合,而是一个融合不可分解的全体。

2.下面四个句子原本都是第2~5段中的第一句,请给它们还原复位,将句子序号填在相应的段首的横线上。

②一有多种,二无两般。

如果单独看一笔、一字、一行挺好看,合起来看整幅字并不好看,那就没有美感了。

一个整体中有各种各样的个体,不同的个体又都体现出整体的共同特征和样式。

多样的统一

拓展探究

3.解释句子在文章中的具体含义。

4.第四段中有一个短语可作为本文的基本观点:___________。

①非此反不美了。

拓展探究

A.这一段的主旨是论述宇宙中全体与个体的关系。

B.这一段是从更广阔的理论范畴来论证文章的基本观点。

C.这一段始终没有离开议论的主题——艺术三昧。

D.文章最后几句启发读者把小我融入大我,正确对待个人与集体。

E.这一段开头用的是反问句式,收尾用的是设问句式。

A

D

5.下列对最后一段分析解说不正确的两项是(

)

黄鹤楼送孟浩然之广陵

【唐】李白

故人西辞黄鹤楼,

烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,

唯见长江天际流。

课下作业

运用本课学习的方法,从下面两首古诗中任选一首,进行鉴赏。200字左右。

课下作业

山行

【唐】杜牧

远上寒山石径斜,

白云深处有人家。

停车坐爱枫林晚,

霜叶红于二月花。

看到桃花,你会想到什么?

看到雪,你会想到什么?

那么,阅读文章,欣赏文艺作品时,你是如何驱遣想象力的呢?现在就让我们走进课文,让著名的语文教育大师叶圣陶先生告诉你如何驱遣想象。

九年级语文下册

16

驱遣我们的想象

学习目标

1.整体感知文本内容,了解作者观点,在阅读中独立思考,获得启发。(重点)

2.关注作者所作的鉴赏范例,了解作者引导我们驱遣想象欣赏作品的方法,形成能力。(难点)

3.学会欣赏文艺作品,懂得在欣赏时驱遣想象,感受作品的艺术美,提升自己的鉴赏品味。(素养)

知识备查

作者简介

叶圣陶(1894—1988年) 原名叶绍钧,江苏人,我国现代著名作家、教育家、出版家。他先后创作、出版了我国第一部童话集《稻草人》,创作了我国现代文学史上第一部长篇小说《倪焕之》。他从事教育和教学工作70多个春秋,积累了丰富的经验,撰写了大量有关教育教学的专论、专著和书简,有《叶圣陶集》和《叶圣陶语文教育论集》等著作。

背景资料

知识备查

叶圣陶终身致力于出版及语文的教学,最大的心愿就是让大家看到语言文字的魅力,为了让大家更好地欣赏文艺作品,他提出要驱遣想象,透过文字回归作品的意境,并作下文章。

预习检测

读一读

nǐ

桥堍

驱遣

怅然

契合

忧惧

苟安

拘泥

旷远

无可比拟

tù

qì

qiǎn

chàng

yōu

gǒu

jū

nì

kuàng

歌谣

海啸

yáo

xiào

多音字

预习检测

落

落叶

丢三落四

落枕

泥

泥土

拘泥

nì

luò

là

lào

ní

驱

qiǎn

(

)

遣

qiǎn(

)责

谴

雕

lòu(

)

镂

千丝万lǚ(

)

缕

褴lǚ(

)

褛

qì(

)合

契

提

qiè

(

)

挈

qiè(

)而不舍

锲

形近字

预习检测

词语解释

预习检查

桥堍

契合

刻板

驱遣

怅然

忧惧

苟安

受用

拘泥

桥两头地的地方。

投合,意气相投。

比喻处事不灵活,不能随机应变。

驱逐;赶走。

失望;不痛快的样子或精神不集中,情志迷乱,不能把握自己而失其主张。

忧愁恐惧。

只顾眼前,暂且偷安。

受益

固执,不知变通。

【不声不响】

不说话,不出声。形容不发出声响。

【得意扬扬】

形容非常得意的样子。

成语积累

预习检查

整体感知

1.阅读全文,在文中找出能表达作者观点的句子。

①文字是一道桥梁。通过了这一道桥梁,读者才和作者会面。

④像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了。同时也就接触了作者的意境。

②作者想做到的是:写下来的文字正好传达出他的所见所感。

③现在就读者的方面说。他们要通过文字去接触作者的所见所

感。

整体感知

2.综合上述观点,结合文题总结作者在全文中所表达的中心观点。

欣赏文艺作品,要学着驱遣自己的想象力,通过文字去接触作者的所见所感。

精读细研

1.读课文,找出作者的论证方法,并说说我们要如何驱遣想象。

大漠孤烟直,长河落日圆

在想象中睁开眼来

举例论证

精读细研

白蒙蒙的海面上……让暴风雨来得更厉害些吧!

在想象中生出一对翅膀来

举例论证

精读细研

2.

思考作者要论述的是如何鉴赏文艺作品,为什么开篇会大篇幅地论述作者、读者及文字之间的联系?

要论述如何鉴赏文艺作品,首先要让读者认识文艺作品的本质,即什么是文艺作品。以文字为载体,作者想要传达的所见所感,读者想要接触作者的所见所感,这就是文艺作品的本质。因此,论述作者、读者及文字之间的联系是为了明确文艺作品的本质,是表达中心观点的前提。

精读细研

3.文中列举了两句诗的例子,为什么还要列举散文诗的例子呢?

列举两句诗的例子重在阐明透过修饰词,展开合理的想象,眼前呈现一幅图画,从而走进作者的心灵。列举散文诗的例子,意在阐明在想象中生出一对翅膀来,并且展开这对翅膀,与文中所描绘的事物产生情感的共鸣,这样才可以接触到作者的意境。作者列举这两个例子,是为了阐明要多角度驱遣我们的想象,才可以走进作者的意境。

精读细研

4.结合全文,说说最后一段在文中有什么作用。

内容上:在前面分析的基础上得出中心论点:欣赏文艺作品,要学着驱遣自己的想象,通过文字去接触作者的所见所感,接受美感的经验,得到人生的受用。

结构上:总结上文,照应前文,使文章自然收束,水到渠成。

合作探究

文中有许多句子,都有十分深刻的文艺观,它们或有十分深刻的内蕴,或有在写作方面值得借鉴的实用价值。请阅读下面的几句话,谈谈你的理解。

合作探究

①文艺的创作决不是随便取许多文字来集合在一起。

任何一篇文艺作品,都是文字集合起来的,但是这是一种有着内在逻辑顺序的结合,具有文本表现中的一般技法,既表现了内容,也传递着作者的思想感情。因此,这样的文章绝不可能随意拼凑,须由作者有意识、有目的、有逻辑地创造,而在完成时又符合自然的特点。

合作探究

作者在创造之前无所见,这个“见”字,可指代材料,无见便会巧妇难为无米之炊,不可能有所创造;“见”字也可理解为见识、见解,没有思考与见解,纵然下笔也只能写就平庸文章,难见深度;“感”是体悟与情感,倘若下笔无情感寄寓其中,写出来的文字必是冷冰冰的。这也提示我们在写作之前要学会多观察,多积累,同时要多思考,多感悟,这样才能写出优秀的文章。

②作者着手创作,必然对于人生先有所见,先有所感。

③假如死盯着文字而不能从文字看出一幅图画来,就感受不到这种愉快了。

文艺作品一般都具有形象性,尤其是诗歌、散文等文艺作品,形象性尤其突出,且情感表达也尤其浓烈。这些情感常常寄寓在形象之中,所谓“言不尽意,立象以尽意”,就是这个道理。因此,想要理解一篇文艺作品,就必须把握其情感,必须通过想象还原形象的描述,进而去体味。

合作探究

合作探究

文章以王维的诗句“大漠孤烟直,长河落日圆”为例,论证了想象力于鉴赏文学作品的重要性,你能在读过的诗或散文中,再举一个例子来论证作者的观点吗?

“他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。”

以朱自清先生的《背影》为例:

这段描述父亲攀爬月台背影的文字,能够因我们的想象力而变得更加生动。他的身子微胖,所以我们可以想象他两手上攀时定费了不少劲,甚至青筋凸起;还是因为胖,我们可以想象腿并不是缩了一次,而似是挣扎缩了好几次;更是因为想象,身子微微一倾,这形象便如拍照一般在脑中定格。有了在想象中还原的这一幕,父亲的形象真切起来,切实地打动了读者的心灵。

合作探究

概括主题

课堂小结

本文作者以一诗一文为例,深入浅出地阐明了欣赏文艺作品时只有驱遣我们的想象,才能接触作者的意境,进而获得接受美感的经验,得到人生的受用的方法,以深厚的学养和鉴赏示范,引领我们把握正确欣赏文艺作品的方法。

学后感悟

课堂小结

感悟一:想象是文学鉴赏的重要途径,想象力不发达,鉴赏力也不会发达。如果我们不善于进行必要的、积极的想象,即使最完美的作品,对我们来说也没有意义。

感悟二:认真阅读,不但随时会发现晶莹的宝石,也随时会发现粗劣的瓦砾。于是吸取那些值得取的,排除那些无足取的,自己才能渐渐成长起来。

写作特色

?论证思路严谨,条理清晰。

文章首先通过论述作者、读者及文字之间的联系来明确读者鉴赏文艺作品的本质,即“接触作者的所见所感”。然后以赏析王维的诗句为例,从正反两个角度论述了驱遣想象就要在想象中睁开眼睛。为了使论证更全面、更严谨,作者又以相同的方式,从正反两个角度,论述了驱遣想象也要在想象中生出翅膀,这样使读者对不同特点的鉴赏方法有了更清晰的认识。2

写作特色

?语言平易,通俗易懂。

作者在文中所谈的是文艺鉴赏的方法问题,理论性比较强,但所列举的例子是人们耳熟能详的诗句和文章,而且在论证中,用语平实。如“我该说得清楚一点儿:在想象中睁开眼睛来,看这十个文字所构成的一幅图画”,这句话运用口语化的语言,十分直白,再加上比喻的修辞手法,很直观地论述了如何驱遣想象的问题。

板书设计

作者与读者的关系:

作者

(写文字)

读者

(读文字)

所感所想

读者欣赏文艺作品:

读者—(读)文字—(想象)画面—感悟意境

的想象

驱遣我们

课堂检测

A.歌谣(yáo)驱遣(qiǎn)印刷(shuā)契合(qiè)

B.怅然(chàng)凝望(níng)掠过(lüè)窜着(chuàn)

C.旷远(kuàng)海啸(xiào)苟安(gǒu)拘泥(nì)

D.潜水(qián)激昂(áng)桥堍(tù)衬托(chèng)

C

1.下列画线字的注音无误的一项是(

)

课堂检测

A.看完了比赛,大家都津津乐道地谈论着他的精彩表现。

B.随着第三方支付等数字金融新业态的普及,隐私问题愈发引人关注,通过加强国家立法来保护个人隐私无疑是解决问题的不二法门。

C.6月14日,世界杯的光芒照耀俄罗斯大地,世界各地的球迷们纷至沓来,在感受俄罗斯风情的同时,尽享四年一度的足球狂欢盛宴。

D.理智像太阳,它的光是恒久的、不变的、持续的;而想象,则像发光的流星,不过是稍纵即逝的闪耀,其活动无规律,其方向亦不固定。

A

2.下列各句中画线成语的使用,不恰当的一项是(

)

课堂检测

A.自即日起,在全国范围组织开展打击非法从事出租汽车经营的专项整治。包括加强网约车和顺风车平台驾驶员背景核查、建立健全投诉报警和快速反应机制等。

B.从古希腊开始,英雄都是神祇和将军,而罗曼·罗兰却认为英雄的伟大不在于他的体魄,而在于他的心灵和品格。

C.异种鱼换核能否得到新的杂种鱼呢?我国科学家首先解决并提出了这个问题。

D.艺人们过去一贯遭白眼,如今却受到人们的青睐,就在这白眼和青睐之间,他们体味着人间的温暖。

B

3.下列各句中,没有语病的一项是( )

花从春走过,留下缕缕花香;

,

;

风从秋走过,留下阵阵金浪;

,

。

啊,朋友,我们从时代的舞台走过,将给社会留下些什么?

课堂检测

叶从夏走过

留下片片荫凉

雪从冬走过

留下种种希望

4.仿照下面的句子,在横线上续写几句话,使之构成排比句。

拓展阅读

拓展探究

D

有一次我看到吴昌硕写的一方字,觉得单看各笔画,并不好。单看各个字,各行字,也并不好。然而看这方字的全体,就觉得有一种说不出的好处。单看时觉得不好的地方,全体看时都变好,非此反不美了。

_________各笔各字各行,对于全体都是有机的,即为全体的一员。字的或大或小,或偏或正,或肥或瘦,或浓或淡,或刚或柔,都是全体构成上的必要,绝不是偶然的,即都是为全体而然,不是为个体自己而然的。

艺术三昧

丰子恺

拓展探究

于是我想,假如有绝对完善的艺术品的字,必在任何一字或一笔里已经表现出全体的倾向。如果把任何一字或一笔改变一个样子,全体也非统统改变不可;又如把任何一字或一笔除去,全体就不成立。换言之,在一笔中已经表现出全体,在一笔中可以看出全体,而全体只是一个个体。

_________这是伟大的艺术的特点,绘画也是如此。中国画论中所谓“气韵生动”,就是这个意思。西洋印象画派的持论:“以前的西洋画都只是许多幅小画而成一幅大画,毫无生气。艺术的绘画,非画面浑然融合不可。”在这点上想来,印象派的创生确是西洋绘画的进步。

A

拓展探究

_________在一点里可窥全体,而在全体中只见一个个体。所谓“一有多种,二无两般(《碧岩录》)就是这个意思!这道理看似矛盾又玄妙,其实是艺术的一般的特色,美学上的所谓“多样的统一”,可明白地解释其意义。譬如有三只苹果,水果摊上的人把它们规则地并列起来,就是“统一”。只有统一是板滞的,是死的。小孩子把它们触乱,东西滚开,就是“多样”。只有多样是散漫的,是乱的。最后来了一个画家,要写生它们,给它们安排成一个可以入画的美的位置,——两个靠拢在后方一边,余一个稍离开在前方,——望去恰好的时候,就是所谓“多样的统一”,是美的。

B

拓展探究

要统一,又要多样;要规则,又要不规则;要不规则的规则,规则的不规则;要一中有多,多中有一。这是艺术的三昧境!

_________人何以只知道鉴赏书画的小艺术,而不知鉴赏宇宙的大艺术呢?人何以不拿着书画的眼来看宇宙呢?如果拿看书画的眼来看宇宙,必可发现更大的三昧境。宇宙是一个浑然融合的全体,万象都是这全体的多样而统一的诸相。在万象的一点中,必可窥见宇宙的全体,而森罗的万象,只是一个个体。勃雷克[布莱克]的“一粒砂里见世界”,孟子的“万物皆备于我”,就是当作一大艺术而看宇宙的吧!

C

拓展探究

艺术的字画中,没有可以独立存在的笔。即宇宙间没有可以独立存在的事物。倘不为全体,各个个体尽是虚幻而无意义了,那么这个“我”怎样呢?自然不是独立存在的小我,应该融入于宇宙全体的大我中,以造成这一大艺术。

①艺术三昧:

②气韵生动:

艺术创作的诀要或精义。

画面描绘的意境或情味活脱动人。

1.解释下列词语在文中的含义。

拓展探究

A.所以单看一笔一字或一行,自然不行。

B.这是一个不可思议的艺术的三昧境。

C.宇宙是一个大艺术。

D.原来艺术品的这幅字,不是笔笔、字字、行行的集合,而是一个融合不可分解的全体。

2.下面四个句子原本都是第2~5段中的第一句,请给它们还原复位,将句子序号填在相应的段首的横线上。

②一有多种,二无两般。

如果单独看一笔、一字、一行挺好看,合起来看整幅字并不好看,那就没有美感了。

一个整体中有各种各样的个体,不同的个体又都体现出整体的共同特征和样式。

多样的统一

拓展探究

3.解释句子在文章中的具体含义。

4.第四段中有一个短语可作为本文的基本观点:___________。

①非此反不美了。

拓展探究

A.这一段的主旨是论述宇宙中全体与个体的关系。

B.这一段是从更广阔的理论范畴来论证文章的基本观点。

C.这一段始终没有离开议论的主题——艺术三昧。

D.文章最后几句启发读者把小我融入大我,正确对待个人与集体。

E.这一段开头用的是反问句式,收尾用的是设问句式。

A

D

5.下列对最后一段分析解说不正确的两项是(

)

黄鹤楼送孟浩然之广陵

【唐】李白

故人西辞黄鹤楼,

烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,

唯见长江天际流。

课下作业

运用本课学习的方法,从下面两首古诗中任选一首,进行鉴赏。200字左右。

课下作业

山行

【唐】杜牧

远上寒山石径斜,

白云深处有人家。

停车坐爱枫林晚,

霜叶红于二月花。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读