24 唐诗三首 课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 24 唐诗三首 课件(共35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-11 16:11:51 | ||

图片预览

文档简介

唐诗三首

目录

贰·茅屋为秋风所破歌

壹·唐诗

叁·卖炭翁

壹

唐诗

泛指创作于唐朝诗人的诗。唐诗是中华民族珍贵的文化遗产之一,是中华文化宝库中的一颗明珠,同时也对世界上许多民族和国家的文化发展产生了很大影响,对于后人研究唐代的政治、民情、风俗、文化等都有重要的参考意义和价值。

唐诗

唐诗的形式是多种多样的。唐代的古体诗,主要有五言和七言两种。近体诗也有两种,一种叫做绝句,一种叫做律诗。绝句和律诗又各有五言和七言之不同。所以唐诗的基本形式基本上有这样六种:五言古体诗,七言古体诗,五言绝句,七言绝句,五言律诗,七言律诗。

古体诗对音韵格律的要求宽:一首之中,句数可多可少,篇章可长可短,韵脚可以转换。

近体诗对音韵格律的要求严:一首诗的句数有限定,即绝句四句,律诗八句,每句诗中用字的平仄声,有一定的规律,韵脚不能转换;律诗还要求中间四句成为对仗。古体诗的风格是前代流传下来的,所以又叫古风。近体诗有严整的格律,所以有人又称它为格律诗。

唐诗的形式

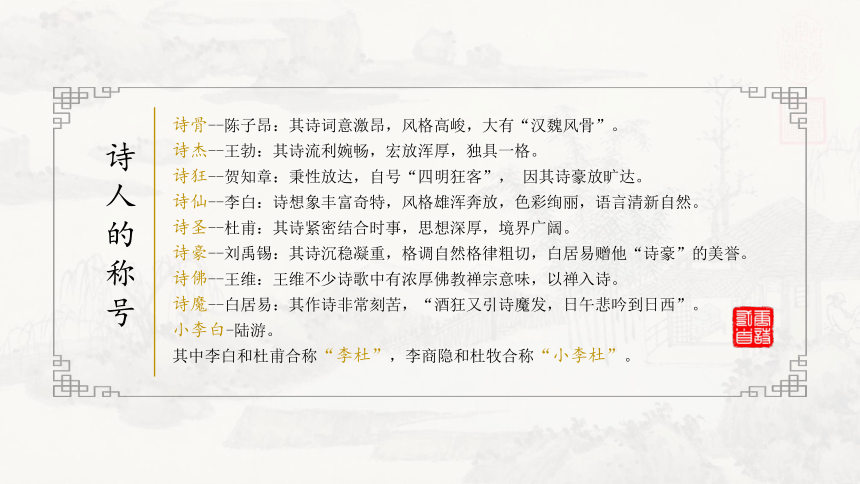

诗骨--陈子昂:其诗词意激昂,风格高峻,大有“汉魏风骨”。

诗杰--王勃:其诗流利婉畅,宏放浑厚,独具一格。

诗狂--贺知章:秉性放达,自号“四明狂客”, 因其诗豪放旷达。

诗仙--李白:诗想象丰富奇特,风格雄浑奔放,色彩绚丽,语言清新自然。

诗圣--杜甫:其诗紧密结合时事,思想深厚,境界广阔。

诗豪--刘禹锡:其诗沉稳凝重,格调自然格律粗切,白居易赠他“诗豪”的美誉。

诗佛--王维:王维不少诗歌中有浓厚佛教禅宗意味,以禅入诗。

诗魔--白居易:其作诗非常刻苦,“酒狂又引诗魔发,日午悲吟到日西”。

小李白-陆游。

其中李白和杜甫合称“李杜”,李商隐和杜牧合称“小李杜”。

诗人的称号

贰

茅屋为秋风所破歌

《茅屋为秋风所破歌》是唐代伟大诗人杜甫旅居四川成都草堂期间创作的一首七言古诗。

此诗叙述作者的茅屋被秋风所破以致全家遭雨淋的痛苦经历,抒发了自己内心的感慨,体现了诗人忧国忧民的崇高思想境界,是杜诗中的典范之作。全篇可分为四段,第一段写面对狂风破屋的焦虑;第二段写面对群童抱茅的无奈;第三段写遭受夜雨的痛苦;第四段写期盼广厦,将苦难加以升华。前三段是写实式的叙事,诉述自家之苦,情绪含蓄压抑;后一段是理想的升华,直抒忧民之情,情绪激越轩昂。前三段的层层铺叙,为后一段的抒情奠定了坚实的基础,如此抑扬曲折的情绪变换,完美地体现了杜诗”沉郁顿挫“的风格。

前 言

作者简介

杜 甫(712年—770年),字子美,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。原籍湖北襄阳,后徙河南巩县。 为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”,杜甫也常被称为“老杜”。

■ 杜甫的思想核心是儒家的仁政,他有“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏伟抱负。杜甫虽然在世时名声并不显赫,但后来声名远播,对中国文学和日本文学都产生了深远的影响。杜甫共有约1500首诗歌被保留了下来,大多集于《杜工部集》。

■ 大历五年(770年)冬,杜甫病逝,时年五十九岁。杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。

创作背景

此诗作于公元761年(唐肃宗上元二年)八月。公元759年(唐肃宗乾元二年)秋天,杜甫弃官到秦州(今甘肃天水),又辗转经同谷(今甘肃成县)到了巴陵。公元760年(乾元三年)春天,杜甫求亲告友,在成都浣花溪边盖起了一座茅屋,总算有了一个栖身之所。不料到了公元761年(上元二年)八月,大风破屋,大雨又接踵而至。当时安史之乱尚未平息,诗人由自身遭遇联想到战乱以来的万方多难,长夜难眠,感慨万千,写下了这篇脍炙人口的诗篇。

唐 杜甫

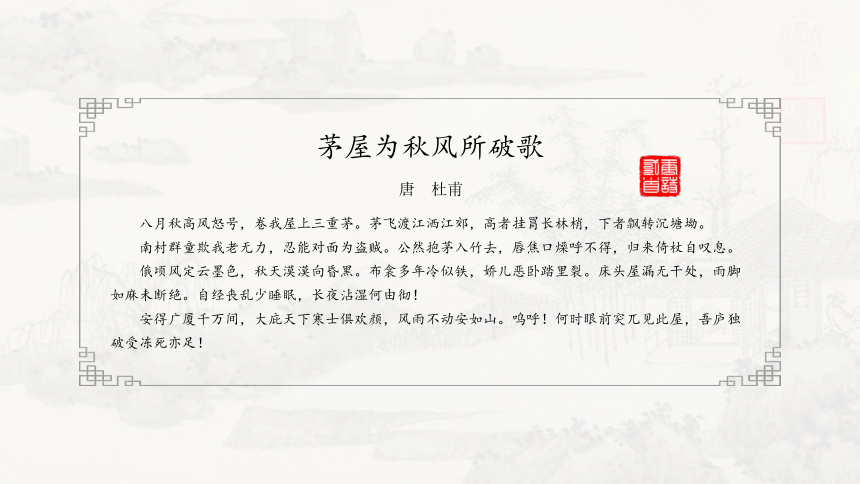

茅屋为秋风所破歌

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

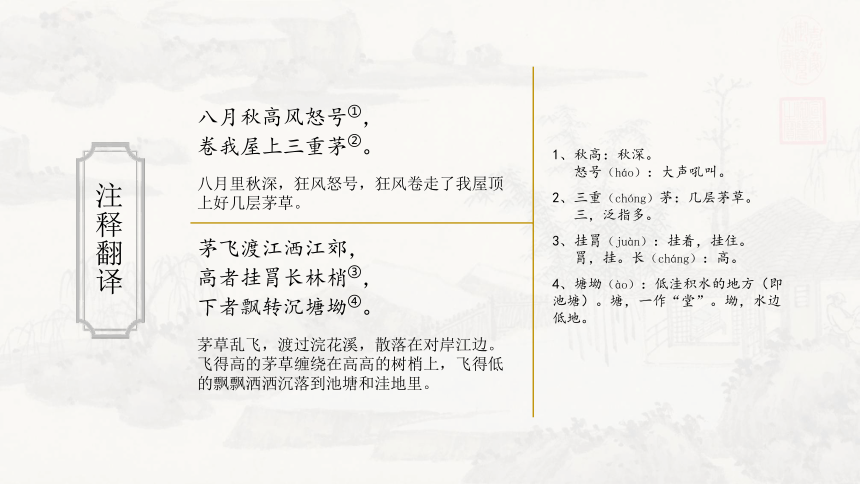

注释翻译

1、秋高:秋深。

怒号(háo):大声吼叫。

2、三重(chóng)茅:几层茅草。

三,泛指多。

3、挂罥(juàn):挂着,挂住。

罥,挂。长(cháng):高。

4、塘坳(ào):低洼积水的地方(即池塘)。塘,一作“堂”。坳,水边低地。

八月秋高风怒号①,

卷我屋上三重茅②。

茅飞渡江洒江郊,

高者挂罥长林梢③,

下者飘转沉塘坳④。

八月里秋深,狂风怒号,狂风卷走了我屋顶上好几层茅草。

茅草乱飞,渡过浣花溪,散落在对岸江边。飞得高的茅草缠绕在高高的树梢上,飞得低的飘飘洒洒沉落到池塘和洼地里。

注释翻译

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼①。

公然抱茅入竹去②,

唇焦口燥呼不得③,

归来倚杖自叹息。

南村的一群儿童欺负我年老没力气,竟忍心这样当面做“贼”抢东西。

毫无顾忌地抱着茅草跑进竹林去了。我嘴唇干燥也喝止不住,回来后拄着拐杖,独自叹息。

1、忍能对面为盗贼:竟忍心这样当面做“贼”。忍能,忍心如此。

对面,当面。为,做。

2、入竹去:进入竹林。

3、呼不得:喝止不住。

注释翻译

俄顷①风定云墨色,秋天漠漠向昏黑②。布衾③多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂④。

床头屋漏无干处⑤,雨脚如麻⑥未断绝。

自经丧乱⑦少睡眠,长夜沾湿何由彻⑧!

一会儿风停了,天空中乌云像墨一样黑,深秋天空阴沉迷蒙渐渐黑下来了。布被盖了多年,又冷又硬,像铁板似的。孩子睡觉姿势不好,把被子蹬破了。

一下雨屋顶漏水,屋内没有一点儿干燥的地方,房顶的雨水像麻线一样不停地往下漏。自从安史之乱之后,我睡眠的时间很少,长夜漫漫,屋漏床湿,怎能挨到天亮。

1、俄顷(qǐng):不久,顷刻之间。

2、秋天漠漠向昏黑(古音念hè):指秋季的天空阴沉迷蒙,渐渐黑了下来。

3、布衾(qīn):布质的被子。衾,被子。

4、娇儿恶卧踏里裂:孩子睡相不好,把被里都蹬坏了。恶卧,睡相不好。裂,使动用法,使……裂。

5、床头屋漏无干处:整个房子都没有干的地方。“床头屋漏”,泛指整个屋子。

6、雨脚如麻:形容雨点不间断,像下垂的麻线一样密集。雨脚,雨点。

7、丧(sāng)乱:战乱,指安史之乱。

8、沾湿:潮湿不干。何由彻:如何才能挨到天亮。彻,彻晓。

注释翻译

安得广厦①千万间,

大庇天下寒士俱欢颜②,

风雨不动安如山。

呜呼③!何时眼前突兀见此屋④,吾庐⑤独破受冻死亦足!

如何能得到千万间宽敞高大的房子,普遍地庇覆天下间贫寒的读书人,让他们开颜欢笑,房子在风雨中也不为所动,安稳得像山一样?

唉!什么时候眼前出现这样高耸的房屋,到那时即使我的茅屋被秋风所吹破,我自己受冻而死也心甘情愿!

1、安得:如何能得到。

广厦(shà):宽敞的大屋。

2、大庇(bì):全部遮盖、掩护起来。庇,遮盖,掩护。寒士:“士”原指士人,即文化人,但此处是泛指贫寒的士人们。俱:都。欢颜:喜笑颜开。

3、呜呼:书面感叹词,表示叹息,相当于“唉”。

4、突兀(wù):高耸的样子,这里用来形容广厦。见(xiàn):通“现”,出现。

5、庐:茅屋。亦:一作“意”。

足:值得。

歌行是古代汉族诗歌体裁之一,是初唐时期在汉魏六朝乐府诗的基础上建立起来的歌行体。是南朝宋的鲍照所创,鲍照模拟和学习乐府,经过充分地消化吸收和熔铸创造,不仅得其风神气骨,自创格调,而且发展了七言诗,创造了以七言体为主的歌行体。刘希夷的《代悲白头吟》与张若虚的《春江花月夜》的出现,可说是这种体裁正式形成的标志。

明代文学家徐师曾在《诗体明辨》中对“歌”、“行”及“歌行”作了如下解释:“放情长言,杂而无方者曰歌;步骤驰骋,疏而不滞者曰行;兼之者曰歌行。”

代表作有:以“歌”命名的:白居易的《长恨歌》、杜甫的《茅屋为秋风所破歌》等;以“行”命名的:白居易的《琵琶行》、李白的《少年行》等;以“歌行”命名的:高适的《燕歌行》;以“吟”命名的:李白的《梦游天姥吟留别》、韦庄的《秦妇吟》等;以“谣”命名的:李白的《庐山谣寄卢侍御虚舟》。

歌行体

朗读技巧

一、诗歌的节拍、层次和韵脚。

本诗诗句以七言为主,结合诗意一般可按四三言节拍朗读;其余诗句根据字数和诗意可做如下安排:“南村群童欺我老无力”可读为四二三言节拍,“大庇天下寒士俱欢颜”和“何时眼前突兀见此屋”均可读为二四三言节拍,“吾庐独破受冻死亦足”可读为四二三言节拍(注:“死亦足”三字决不可同前直连)。每小节之间有停顿,前三节与后一节之间停顿稍长。凡韵脚需读得响亮,这样读诗歌,层次清晰,富有节奏感和音乐美,琅琅上口,情趣盎然。

二、语调升降、语速快慢和语音轻重。

前三节基本用降调,但降中有逐层递升,语速宜缓慢,诗中“怒”“三”“洒”“挂”“飘”“老”“忍”“抱”等字须重读,读出风之大、茅草翻飞的意境;“呼——不得——”“自——叹——息——”等字须拖长读音,读出杜甫面对群童抱茅无可奈何的情状来。后一节用升调,语速适中,“安得”“千万”“大庇”“寒士”“呜呼”“何时”“受冻”等字须重读,“死——亦足”中“死”字须拖长读音。这样处理,能读出杜甫忧国忧民的思想感情来,较好地表达出诗歌的情意。

课堂问答

1、请分别用四字词语概括本诗四节的内容。

点拨:秋风破屋 — 群童盗茅— 破屋漏雨— 企盼广厦。

2、请用含“痛”的二字词语分别概括四节的情感。这感情的表达又有什么联系和变化?

点拨:痛惜——痛心——痛苦 ——痛忧。

情感升华,由记叙一家之苦到大抒忧国忧民之情。

3、找出文章的主旨句,这句体现了诗人怎样思想境界?

点拨:主旨句:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。呜呼,何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足”。 把诗人舍己为人,至死无悔的高尚情怀表现得淋漓尽致。这是全诗主旨所在,也是最动人,感召力最强之处。诗人的大声疾呼,正是他炽热的忧国忧民的情感流露和推己及人的人道主义宽广胸襟的展示

诗文赏析

诗人在屋破漏雨的困苦情境中,由已及人、由近及远、由小及大,一想到饱经丧乱、颠沛流离的“天下寒士,,在此风雨如磐的困苦中煎熬,他便泯灭了“小我”,为天下受苦受难的人们振臂高呼,发出了黄钟大吕般的强音。

第四节六句 愿

推己及人,忧国忧民

此诗四节

前三节层层铺垫

最后一节发出最强音

写的是自己的数间茅屋表现了忧国忧民的情感

第一节五句 惨

秋风破屋,卷走茅草

第二节五句 悲

群童抱茅,诗人叹息

第三节八句 哀

屋漏床湿,彻夜难眠

名家点评

《唐诗镜》:子美七言古诗气大力厚,故多局面可观。力厚,澄之使清;气大,束之使峻:斯尽善矣。

《唐诗归》:钟云:好笑!好哭(“南村群童”二句下)。钟云:“入竹”妙!妙(“公然抱茅”句下)!谭云:“恶卧”,尽小儿睡性(“娇儿恶卧”句下)。

《杜诗镜铨》:邵子湘云:此老襟抱自阔,与蝼蚁辈迥异。诗亦以朴胜,遂开宋派。蒋弱六云:此处若再加叹息,不成文矣。妙竞推开自家,向大处作结,于极潦倒中正有兴会(“安得广厦”句下)。还说穷话,妙(“风雨不动”句下)。

拓展训练

那间茅屋、?那场秋风、那夜冷雨、?那种情怀、那个诗圣。

请将本首诗改写成记叙文,在你的笔下再现那个心系天下苍生的诗圣。

要求:在原文的基础上,展开想象,具体描绘三幅图景,要突出杜甫形象,写出他在各种情境下的动作、神态、语言、心理。诗歌最后的抒情,要具体写出他的理想,写他当时的心理活动?。

叁

卖炭翁

《卖炭翁》是唐代诗人白居易创作的《新乐府》组诗中的一篇。

此诗以个别事例来表现普遍状况,描写了一个烧木炭的老人谋生的困苦,通过卖炭翁的遭遇,深刻地揭露了“宫市”的腐败本质,对统治者掠夺人民的罪行给予了有力的鞭挞与抨击,讽刺了当时腐败的社会现实,表达了作者对下层劳动人民的深切同情,有很强的社会典型意义。全诗描写具体生动,历历如绘,结尾戛然而止,含蓄有力,在事物细节的选择上和人物心理的刻画上有独到之处。

前 言

作者简介

白居易(772年-846年),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,祖籍山西太原 ] ,到其曾祖父时迁居下邽,生于河南新郑。

■ 唐代伟大的现实主义诗人,唐代三大诗人之一。白居易与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”,与刘禹锡并称“刘白”。白居易的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗,有“诗魔”和“诗王”之称。官至翰林学士、左赞善大夫。

■ 公元846年,白居易在洛阳逝世,葬于香山。有《白氏长庆集》传世,代表诗作有《长恨歌》、《卖炭翁》、《琵琶行》等。

创作背景

《卖炭翁》是白居易《新乐府》组诗中的第三十二首,自注云:“苦宫市也。”白居易写作《新乐府》是在元和(唐宪宗年号,806—820)初年,这正是宫市为害最深的时候。他对宫市有十分的了解,对人民又有深切的同情,所以才能写出这首感人至深的《卖炭翁》来。“宫市”的“宫”指皇宫,“市”是买的意思。皇宫所需的物品,本来由官吏采买。中唐时期,宦官专权,横行无忌,连这种采购权也抓了过去,常有数十百人分布在长安东西两市及热闹街坊,以低价强购货物,甚至不给分文,还勒索“进奉”的“门户钱”及“脚价钱”。名为“宫市”,实际是一种公开的掠夺。

唐 白居易

卖 炭 翁

苦宫市也。

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。

注释翻译

卖炭翁,伐薪烧炭南山中①。

满面尘灰烟火色②,两鬓苍苍③十指黑。

卖炭得钱何所营④?身上衣裳口中食。

可怜⑤身上衣正单,心忧炭贱愿⑥天寒。

有位卖炭的老翁,整年在南山里砍柴烧炭。他满脸灰尘,显出被烟熏火燎的颜色,两鬓头发灰白,十个手指也被炭烧得很黑。

卖炭得到的钱用来干什么?买身上穿的衣裳和嘴里吃的食物。可怜他身上只穿着单薄的衣服,心里却担心炭卖不出去,还希望天更寒冷。

1、伐:砍伐。薪:柴。

南山:城南之山。

2、烟火色:烟熏色的脸。此处突出卖炭翁的辛劳。

3、苍苍:灰白色,形容鬓发花白。

4、得:得到。何所营:做什么用。 营,经营,这里指需求。

5、可怜:使人怜悯。

6、愿:希望。

注释翻译

夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙①。

牛困②人饥日已高,市③南门外泥中歇。

翩翩两骑④来是谁?黄衣使者白衫儿⑤。

手把文书口称敕⑥,回车叱牛牵向北⑦。

夜里城外下了一尺厚的大雪,清晨,老翁驾着炭车碾轧冰冻的车轮印往集市上赶去。牛累了,人饿了,但太阳已经升得很高了,他们就在集市南门外泥泞中歇息。

那得意忘形的骑着两匹马的人是谁啊?是皇宫内的太监和太监的手下。太监手里拿着文书,嘴里却说是皇帝的命令,吆喝着牛朝皇宫拉去。

1、晓:天亮。辗(niǎn):同“碾”,压。辙:车轮滚过地面辗出的痕迹。

2、困:困倦,疲乏。

3、市:长安有贸易专区,称市,市周围有墙有门。

4、翩翩:轻快洒脱的情状。这里形容得意忘形的样子。骑(jì):骑马的人。

5、黄衣使者白衫儿:黄衣使者,指皇宫内的太监。白衫儿,指太监手下的爪牙。

6、把:拿。称:说。敕(chì):皇帝的命令或诏书。

7、回:调转。叱:喝斥。牵向北:指牵向宫中。

注释翻译

一车炭,千余斤①,

宫使驱将惜不得②。

一车的炭,一千多斤,太监差役们硬是要赶着走,老翁是百般不舍,但又无可奈何。

半匹红绡一丈绫③,

系向牛头充炭直④。

那些人把半匹红纱和一丈绫,朝牛头上一挂,就充当炭的价钱了。

1、千余斤:不是实指,形容很多。

2、驱:赶着走。将:语助词。惜不得:舍不得。得,能够。惜,舍。

3、半匹红绡一丈绫:唐代商务交易,绢帛等丝织品可以代货币使用。当时钱贵绢贱,半匹纱和一丈绫,比一车炭的价值相差很远。这是官方用贱价强夺民财。

4、系(jì):绑扎。这里是挂的意思。直:通“值”,指价格。

组诗,是指同一诗题﹑内容互相联系的若干首诗组成的作品。组诗中的每首诗相对完整和独立,但是每首诗与组诗中的其他诗之间又有内在的联系。这种联系可以是主题相同,也可以是内容相关,还可以是空间或时间上的相近。无论是哪一种联系,作为组诗都是为了从不同角度、不同层面和不同取向上力求全面、透彻地反映事物的内涵和作者的情感。从这一点来看,组诗具有单首诗所不能具备的优势。组诗以独特的文体特征折射出诗人复杂的内心世界,并影响着其他文体,在文学发展史中有着特殊的文体学意义。

组诗作为一种独特的诗歌表现形式,萌芽于先秦,定型于唐代。先秦之后的各个时期均有大量作品面世。它们少则二首一组,多则几十首一组,甚至达到百首一组。或作于同一时期、同一地点,或作于不同时期、不同地点。内容涉及赠答、咏怀、咏史、纪行、悼亡、伤时、宴饮、唱和、游仙、祭祀、田园等题材领域。

组 诗

课堂问答

1、你读到了一个怎样的卖炭翁?

点拨:从“卖炭翁,伐薪烧炭南山中”这句诗中读出了卖炭翁辛苦劳动;

从“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”这句诗中读出了卖炭翁的艰辛;

从“卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食”这句中读出了卖炭翁的衣食无着;

“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。” 这句话中有一个词语是诗人在文中唯一一个对卖炭翁评价性的词语——“可怜”。

2、你读到了一个怎样的宫使?

点拨:从“翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。”句诗中读出了宫使的得意忘形;从“手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。”句诗中读出了宫使的霸道;从“半匹红纱一丈绫”,“一车炭,千余斤。”句诗中读出了宫使的贪得无厌。

诗文赏析

这篇诗没有像《新乐府》中的有些篇那样“卒章显其志”,而是在矛盾冲突的高潮中戛然而止,因而更含蓄,更有力,更引人深思,扣人心弦。这首诗千百年来万口传诵,并不是偶然的。

这是一首叙事诗,深刻地揭示了“宫市”的腐败本质,有力的鞭挞与讽刺了当时腐败的社会现实,表达了诗人对劳动人民的深切同情。

一段

描写卖炭翁烧炭、运炭的艰辛

二段

描写卖炭翁卖炭被宫使抢夺走

1、人物描写等画面生动

2、灵活运用衬托、反衬、对比手法。

名家点评

清高宗敕编《唐宋诗醇》:直书其事,而其意自见,更不用著一断语。

陈寅恪《元白诗笺证稿》:宫市者,乃贞元末年最为病民之政,宜乐天《新乐府》中有此一篇。且其事又为乐天所得亲有见闻者,故此篇之摹写,极生动之致也。……更有可论者,此篇径直铺叙,与史文所载者不殊,而篇末不著己身之议论,微与其他者篇有异,然其感慨亦自见也。

龚克昌、彭重光《白居易诗文选注》:白居易这首诗在事物细节的选择上和人物心理的刻划上有独到之处,只用了很少的笔墨,就把人物写活了。诗有很强的社会典型意义。

拓展训练

点拨: 农夫——有圆满的结局,得到了补偿,皇帝罢免了宦官。 卖炭翁——悲惨结局,千斤炭没有得到想要的钱来买衣服和食物。

诗人没有给卖炭翁一个圆满的结局的原因:“文章合为时而著,歌诗合为事而作。” 农夫只是个案,可能千千万万中只有这么一例。罢免了宦官,给予补偿,但只要宫市还在,这些底层人们的悲惨命运就不会结束。而卖炭翁就代表了所有受苦受难的人,而这样一个悲剧的结尾正是艺术作品的力量。

“尝有农夫以驴负柴至城卖,遇宦者称“宫市”取之。 农夫曰:“我有父母妻子,待此然后食。今以柴与汝,不取直而归,汝尚不肯,我有死而已! 街吏擒以闻,诏黜此宦者,而赐农夫绢十匹; 然“宫市”亦不为之改易。 谏官御史数奏疏谏,不听。” ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

——《顺宗实录·宫市》

这段文字与《卖炭翁》描写得结局有何不同?为何不同?

谢谢观赏

目录

贰·茅屋为秋风所破歌

壹·唐诗

叁·卖炭翁

壹

唐诗

泛指创作于唐朝诗人的诗。唐诗是中华民族珍贵的文化遗产之一,是中华文化宝库中的一颗明珠,同时也对世界上许多民族和国家的文化发展产生了很大影响,对于后人研究唐代的政治、民情、风俗、文化等都有重要的参考意义和价值。

唐诗

唐诗的形式是多种多样的。唐代的古体诗,主要有五言和七言两种。近体诗也有两种,一种叫做绝句,一种叫做律诗。绝句和律诗又各有五言和七言之不同。所以唐诗的基本形式基本上有这样六种:五言古体诗,七言古体诗,五言绝句,七言绝句,五言律诗,七言律诗。

古体诗对音韵格律的要求宽:一首之中,句数可多可少,篇章可长可短,韵脚可以转换。

近体诗对音韵格律的要求严:一首诗的句数有限定,即绝句四句,律诗八句,每句诗中用字的平仄声,有一定的规律,韵脚不能转换;律诗还要求中间四句成为对仗。古体诗的风格是前代流传下来的,所以又叫古风。近体诗有严整的格律,所以有人又称它为格律诗。

唐诗的形式

诗骨--陈子昂:其诗词意激昂,风格高峻,大有“汉魏风骨”。

诗杰--王勃:其诗流利婉畅,宏放浑厚,独具一格。

诗狂--贺知章:秉性放达,自号“四明狂客”, 因其诗豪放旷达。

诗仙--李白:诗想象丰富奇特,风格雄浑奔放,色彩绚丽,语言清新自然。

诗圣--杜甫:其诗紧密结合时事,思想深厚,境界广阔。

诗豪--刘禹锡:其诗沉稳凝重,格调自然格律粗切,白居易赠他“诗豪”的美誉。

诗佛--王维:王维不少诗歌中有浓厚佛教禅宗意味,以禅入诗。

诗魔--白居易:其作诗非常刻苦,“酒狂又引诗魔发,日午悲吟到日西”。

小李白-陆游。

其中李白和杜甫合称“李杜”,李商隐和杜牧合称“小李杜”。

诗人的称号

贰

茅屋为秋风所破歌

《茅屋为秋风所破歌》是唐代伟大诗人杜甫旅居四川成都草堂期间创作的一首七言古诗。

此诗叙述作者的茅屋被秋风所破以致全家遭雨淋的痛苦经历,抒发了自己内心的感慨,体现了诗人忧国忧民的崇高思想境界,是杜诗中的典范之作。全篇可分为四段,第一段写面对狂风破屋的焦虑;第二段写面对群童抱茅的无奈;第三段写遭受夜雨的痛苦;第四段写期盼广厦,将苦难加以升华。前三段是写实式的叙事,诉述自家之苦,情绪含蓄压抑;后一段是理想的升华,直抒忧民之情,情绪激越轩昂。前三段的层层铺叙,为后一段的抒情奠定了坚实的基础,如此抑扬曲折的情绪变换,完美地体现了杜诗”沉郁顿挫“的风格。

前 言

作者简介

杜 甫(712年—770年),字子美,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。原籍湖北襄阳,后徙河南巩县。 为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”,杜甫也常被称为“老杜”。

■ 杜甫的思想核心是儒家的仁政,他有“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏伟抱负。杜甫虽然在世时名声并不显赫,但后来声名远播,对中国文学和日本文学都产生了深远的影响。杜甫共有约1500首诗歌被保留了下来,大多集于《杜工部集》。

■ 大历五年(770年)冬,杜甫病逝,时年五十九岁。杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。

创作背景

此诗作于公元761年(唐肃宗上元二年)八月。公元759年(唐肃宗乾元二年)秋天,杜甫弃官到秦州(今甘肃天水),又辗转经同谷(今甘肃成县)到了巴陵。公元760年(乾元三年)春天,杜甫求亲告友,在成都浣花溪边盖起了一座茅屋,总算有了一个栖身之所。不料到了公元761年(上元二年)八月,大风破屋,大雨又接踵而至。当时安史之乱尚未平息,诗人由自身遭遇联想到战乱以来的万方多难,长夜难眠,感慨万千,写下了这篇脍炙人口的诗篇。

唐 杜甫

茅屋为秋风所破歌

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

注释翻译

1、秋高:秋深。

怒号(háo):大声吼叫。

2、三重(chóng)茅:几层茅草。

三,泛指多。

3、挂罥(juàn):挂着,挂住。

罥,挂。长(cháng):高。

4、塘坳(ào):低洼积水的地方(即池塘)。塘,一作“堂”。坳,水边低地。

八月秋高风怒号①,

卷我屋上三重茅②。

茅飞渡江洒江郊,

高者挂罥长林梢③,

下者飘转沉塘坳④。

八月里秋深,狂风怒号,狂风卷走了我屋顶上好几层茅草。

茅草乱飞,渡过浣花溪,散落在对岸江边。飞得高的茅草缠绕在高高的树梢上,飞得低的飘飘洒洒沉落到池塘和洼地里。

注释翻译

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼①。

公然抱茅入竹去②,

唇焦口燥呼不得③,

归来倚杖自叹息。

南村的一群儿童欺负我年老没力气,竟忍心这样当面做“贼”抢东西。

毫无顾忌地抱着茅草跑进竹林去了。我嘴唇干燥也喝止不住,回来后拄着拐杖,独自叹息。

1、忍能对面为盗贼:竟忍心这样当面做“贼”。忍能,忍心如此。

对面,当面。为,做。

2、入竹去:进入竹林。

3、呼不得:喝止不住。

注释翻译

俄顷①风定云墨色,秋天漠漠向昏黑②。布衾③多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂④。

床头屋漏无干处⑤,雨脚如麻⑥未断绝。

自经丧乱⑦少睡眠,长夜沾湿何由彻⑧!

一会儿风停了,天空中乌云像墨一样黑,深秋天空阴沉迷蒙渐渐黑下来了。布被盖了多年,又冷又硬,像铁板似的。孩子睡觉姿势不好,把被子蹬破了。

一下雨屋顶漏水,屋内没有一点儿干燥的地方,房顶的雨水像麻线一样不停地往下漏。自从安史之乱之后,我睡眠的时间很少,长夜漫漫,屋漏床湿,怎能挨到天亮。

1、俄顷(qǐng):不久,顷刻之间。

2、秋天漠漠向昏黑(古音念hè):指秋季的天空阴沉迷蒙,渐渐黑了下来。

3、布衾(qīn):布质的被子。衾,被子。

4、娇儿恶卧踏里裂:孩子睡相不好,把被里都蹬坏了。恶卧,睡相不好。裂,使动用法,使……裂。

5、床头屋漏无干处:整个房子都没有干的地方。“床头屋漏”,泛指整个屋子。

6、雨脚如麻:形容雨点不间断,像下垂的麻线一样密集。雨脚,雨点。

7、丧(sāng)乱:战乱,指安史之乱。

8、沾湿:潮湿不干。何由彻:如何才能挨到天亮。彻,彻晓。

注释翻译

安得广厦①千万间,

大庇天下寒士俱欢颜②,

风雨不动安如山。

呜呼③!何时眼前突兀见此屋④,吾庐⑤独破受冻死亦足!

如何能得到千万间宽敞高大的房子,普遍地庇覆天下间贫寒的读书人,让他们开颜欢笑,房子在风雨中也不为所动,安稳得像山一样?

唉!什么时候眼前出现这样高耸的房屋,到那时即使我的茅屋被秋风所吹破,我自己受冻而死也心甘情愿!

1、安得:如何能得到。

广厦(shà):宽敞的大屋。

2、大庇(bì):全部遮盖、掩护起来。庇,遮盖,掩护。寒士:“士”原指士人,即文化人,但此处是泛指贫寒的士人们。俱:都。欢颜:喜笑颜开。

3、呜呼:书面感叹词,表示叹息,相当于“唉”。

4、突兀(wù):高耸的样子,这里用来形容广厦。见(xiàn):通“现”,出现。

5、庐:茅屋。亦:一作“意”。

足:值得。

歌行是古代汉族诗歌体裁之一,是初唐时期在汉魏六朝乐府诗的基础上建立起来的歌行体。是南朝宋的鲍照所创,鲍照模拟和学习乐府,经过充分地消化吸收和熔铸创造,不仅得其风神气骨,自创格调,而且发展了七言诗,创造了以七言体为主的歌行体。刘希夷的《代悲白头吟》与张若虚的《春江花月夜》的出现,可说是这种体裁正式形成的标志。

明代文学家徐师曾在《诗体明辨》中对“歌”、“行”及“歌行”作了如下解释:“放情长言,杂而无方者曰歌;步骤驰骋,疏而不滞者曰行;兼之者曰歌行。”

代表作有:以“歌”命名的:白居易的《长恨歌》、杜甫的《茅屋为秋风所破歌》等;以“行”命名的:白居易的《琵琶行》、李白的《少年行》等;以“歌行”命名的:高适的《燕歌行》;以“吟”命名的:李白的《梦游天姥吟留别》、韦庄的《秦妇吟》等;以“谣”命名的:李白的《庐山谣寄卢侍御虚舟》。

歌行体

朗读技巧

一、诗歌的节拍、层次和韵脚。

本诗诗句以七言为主,结合诗意一般可按四三言节拍朗读;其余诗句根据字数和诗意可做如下安排:“南村群童欺我老无力”可读为四二三言节拍,“大庇天下寒士俱欢颜”和“何时眼前突兀见此屋”均可读为二四三言节拍,“吾庐独破受冻死亦足”可读为四二三言节拍(注:“死亦足”三字决不可同前直连)。每小节之间有停顿,前三节与后一节之间停顿稍长。凡韵脚需读得响亮,这样读诗歌,层次清晰,富有节奏感和音乐美,琅琅上口,情趣盎然。

二、语调升降、语速快慢和语音轻重。

前三节基本用降调,但降中有逐层递升,语速宜缓慢,诗中“怒”“三”“洒”“挂”“飘”“老”“忍”“抱”等字须重读,读出风之大、茅草翻飞的意境;“呼——不得——”“自——叹——息——”等字须拖长读音,读出杜甫面对群童抱茅无可奈何的情状来。后一节用升调,语速适中,“安得”“千万”“大庇”“寒士”“呜呼”“何时”“受冻”等字须重读,“死——亦足”中“死”字须拖长读音。这样处理,能读出杜甫忧国忧民的思想感情来,较好地表达出诗歌的情意。

课堂问答

1、请分别用四字词语概括本诗四节的内容。

点拨:秋风破屋 — 群童盗茅— 破屋漏雨— 企盼广厦。

2、请用含“痛”的二字词语分别概括四节的情感。这感情的表达又有什么联系和变化?

点拨:痛惜——痛心——痛苦 ——痛忧。

情感升华,由记叙一家之苦到大抒忧国忧民之情。

3、找出文章的主旨句,这句体现了诗人怎样思想境界?

点拨:主旨句:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。呜呼,何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足”。 把诗人舍己为人,至死无悔的高尚情怀表现得淋漓尽致。这是全诗主旨所在,也是最动人,感召力最强之处。诗人的大声疾呼,正是他炽热的忧国忧民的情感流露和推己及人的人道主义宽广胸襟的展示

诗文赏析

诗人在屋破漏雨的困苦情境中,由已及人、由近及远、由小及大,一想到饱经丧乱、颠沛流离的“天下寒士,,在此风雨如磐的困苦中煎熬,他便泯灭了“小我”,为天下受苦受难的人们振臂高呼,发出了黄钟大吕般的强音。

第四节六句 愿

推己及人,忧国忧民

此诗四节

前三节层层铺垫

最后一节发出最强音

写的是自己的数间茅屋表现了忧国忧民的情感

第一节五句 惨

秋风破屋,卷走茅草

第二节五句 悲

群童抱茅,诗人叹息

第三节八句 哀

屋漏床湿,彻夜难眠

名家点评

《唐诗镜》:子美七言古诗气大力厚,故多局面可观。力厚,澄之使清;气大,束之使峻:斯尽善矣。

《唐诗归》:钟云:好笑!好哭(“南村群童”二句下)。钟云:“入竹”妙!妙(“公然抱茅”句下)!谭云:“恶卧”,尽小儿睡性(“娇儿恶卧”句下)。

《杜诗镜铨》:邵子湘云:此老襟抱自阔,与蝼蚁辈迥异。诗亦以朴胜,遂开宋派。蒋弱六云:此处若再加叹息,不成文矣。妙竞推开自家,向大处作结,于极潦倒中正有兴会(“安得广厦”句下)。还说穷话,妙(“风雨不动”句下)。

拓展训练

那间茅屋、?那场秋风、那夜冷雨、?那种情怀、那个诗圣。

请将本首诗改写成记叙文,在你的笔下再现那个心系天下苍生的诗圣。

要求:在原文的基础上,展开想象,具体描绘三幅图景,要突出杜甫形象,写出他在各种情境下的动作、神态、语言、心理。诗歌最后的抒情,要具体写出他的理想,写他当时的心理活动?。

叁

卖炭翁

《卖炭翁》是唐代诗人白居易创作的《新乐府》组诗中的一篇。

此诗以个别事例来表现普遍状况,描写了一个烧木炭的老人谋生的困苦,通过卖炭翁的遭遇,深刻地揭露了“宫市”的腐败本质,对统治者掠夺人民的罪行给予了有力的鞭挞与抨击,讽刺了当时腐败的社会现实,表达了作者对下层劳动人民的深切同情,有很强的社会典型意义。全诗描写具体生动,历历如绘,结尾戛然而止,含蓄有力,在事物细节的选择上和人物心理的刻画上有独到之处。

前 言

作者简介

白居易(772年-846年),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,祖籍山西太原 ] ,到其曾祖父时迁居下邽,生于河南新郑。

■ 唐代伟大的现实主义诗人,唐代三大诗人之一。白居易与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”,与刘禹锡并称“刘白”。白居易的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗,有“诗魔”和“诗王”之称。官至翰林学士、左赞善大夫。

■ 公元846年,白居易在洛阳逝世,葬于香山。有《白氏长庆集》传世,代表诗作有《长恨歌》、《卖炭翁》、《琵琶行》等。

创作背景

《卖炭翁》是白居易《新乐府》组诗中的第三十二首,自注云:“苦宫市也。”白居易写作《新乐府》是在元和(唐宪宗年号,806—820)初年,这正是宫市为害最深的时候。他对宫市有十分的了解,对人民又有深切的同情,所以才能写出这首感人至深的《卖炭翁》来。“宫市”的“宫”指皇宫,“市”是买的意思。皇宫所需的物品,本来由官吏采买。中唐时期,宦官专权,横行无忌,连这种采购权也抓了过去,常有数十百人分布在长安东西两市及热闹街坊,以低价强购货物,甚至不给分文,还勒索“进奉”的“门户钱”及“脚价钱”。名为“宫市”,实际是一种公开的掠夺。

唐 白居易

卖 炭 翁

苦宫市也。

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。

注释翻译

卖炭翁,伐薪烧炭南山中①。

满面尘灰烟火色②,两鬓苍苍③十指黑。

卖炭得钱何所营④?身上衣裳口中食。

可怜⑤身上衣正单,心忧炭贱愿⑥天寒。

有位卖炭的老翁,整年在南山里砍柴烧炭。他满脸灰尘,显出被烟熏火燎的颜色,两鬓头发灰白,十个手指也被炭烧得很黑。

卖炭得到的钱用来干什么?买身上穿的衣裳和嘴里吃的食物。可怜他身上只穿着单薄的衣服,心里却担心炭卖不出去,还希望天更寒冷。

1、伐:砍伐。薪:柴。

南山:城南之山。

2、烟火色:烟熏色的脸。此处突出卖炭翁的辛劳。

3、苍苍:灰白色,形容鬓发花白。

4、得:得到。何所营:做什么用。 营,经营,这里指需求。

5、可怜:使人怜悯。

6、愿:希望。

注释翻译

夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙①。

牛困②人饥日已高,市③南门外泥中歇。

翩翩两骑④来是谁?黄衣使者白衫儿⑤。

手把文书口称敕⑥,回车叱牛牵向北⑦。

夜里城外下了一尺厚的大雪,清晨,老翁驾着炭车碾轧冰冻的车轮印往集市上赶去。牛累了,人饿了,但太阳已经升得很高了,他们就在集市南门外泥泞中歇息。

那得意忘形的骑着两匹马的人是谁啊?是皇宫内的太监和太监的手下。太监手里拿着文书,嘴里却说是皇帝的命令,吆喝着牛朝皇宫拉去。

1、晓:天亮。辗(niǎn):同“碾”,压。辙:车轮滚过地面辗出的痕迹。

2、困:困倦,疲乏。

3、市:长安有贸易专区,称市,市周围有墙有门。

4、翩翩:轻快洒脱的情状。这里形容得意忘形的样子。骑(jì):骑马的人。

5、黄衣使者白衫儿:黄衣使者,指皇宫内的太监。白衫儿,指太监手下的爪牙。

6、把:拿。称:说。敕(chì):皇帝的命令或诏书。

7、回:调转。叱:喝斥。牵向北:指牵向宫中。

注释翻译

一车炭,千余斤①,

宫使驱将惜不得②。

一车的炭,一千多斤,太监差役们硬是要赶着走,老翁是百般不舍,但又无可奈何。

半匹红绡一丈绫③,

系向牛头充炭直④。

那些人把半匹红纱和一丈绫,朝牛头上一挂,就充当炭的价钱了。

1、千余斤:不是实指,形容很多。

2、驱:赶着走。将:语助词。惜不得:舍不得。得,能够。惜,舍。

3、半匹红绡一丈绫:唐代商务交易,绢帛等丝织品可以代货币使用。当时钱贵绢贱,半匹纱和一丈绫,比一车炭的价值相差很远。这是官方用贱价强夺民财。

4、系(jì):绑扎。这里是挂的意思。直:通“值”,指价格。

组诗,是指同一诗题﹑内容互相联系的若干首诗组成的作品。组诗中的每首诗相对完整和独立,但是每首诗与组诗中的其他诗之间又有内在的联系。这种联系可以是主题相同,也可以是内容相关,还可以是空间或时间上的相近。无论是哪一种联系,作为组诗都是为了从不同角度、不同层面和不同取向上力求全面、透彻地反映事物的内涵和作者的情感。从这一点来看,组诗具有单首诗所不能具备的优势。组诗以独特的文体特征折射出诗人复杂的内心世界,并影响着其他文体,在文学发展史中有着特殊的文体学意义。

组诗作为一种独特的诗歌表现形式,萌芽于先秦,定型于唐代。先秦之后的各个时期均有大量作品面世。它们少则二首一组,多则几十首一组,甚至达到百首一组。或作于同一时期、同一地点,或作于不同时期、不同地点。内容涉及赠答、咏怀、咏史、纪行、悼亡、伤时、宴饮、唱和、游仙、祭祀、田园等题材领域。

组 诗

课堂问答

1、你读到了一个怎样的卖炭翁?

点拨:从“卖炭翁,伐薪烧炭南山中”这句诗中读出了卖炭翁辛苦劳动;

从“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”这句诗中读出了卖炭翁的艰辛;

从“卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食”这句中读出了卖炭翁的衣食无着;

“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。” 这句话中有一个词语是诗人在文中唯一一个对卖炭翁评价性的词语——“可怜”。

2、你读到了一个怎样的宫使?

点拨:从“翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。”句诗中读出了宫使的得意忘形;从“手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。”句诗中读出了宫使的霸道;从“半匹红纱一丈绫”,“一车炭,千余斤。”句诗中读出了宫使的贪得无厌。

诗文赏析

这篇诗没有像《新乐府》中的有些篇那样“卒章显其志”,而是在矛盾冲突的高潮中戛然而止,因而更含蓄,更有力,更引人深思,扣人心弦。这首诗千百年来万口传诵,并不是偶然的。

这是一首叙事诗,深刻地揭示了“宫市”的腐败本质,有力的鞭挞与讽刺了当时腐败的社会现实,表达了诗人对劳动人民的深切同情。

一段

描写卖炭翁烧炭、运炭的艰辛

二段

描写卖炭翁卖炭被宫使抢夺走

1、人物描写等画面生动

2、灵活运用衬托、反衬、对比手法。

名家点评

清高宗敕编《唐宋诗醇》:直书其事,而其意自见,更不用著一断语。

陈寅恪《元白诗笺证稿》:宫市者,乃贞元末年最为病民之政,宜乐天《新乐府》中有此一篇。且其事又为乐天所得亲有见闻者,故此篇之摹写,极生动之致也。……更有可论者,此篇径直铺叙,与史文所载者不殊,而篇末不著己身之议论,微与其他者篇有异,然其感慨亦自见也。

龚克昌、彭重光《白居易诗文选注》:白居易这首诗在事物细节的选择上和人物心理的刻划上有独到之处,只用了很少的笔墨,就把人物写活了。诗有很强的社会典型意义。

拓展训练

点拨: 农夫——有圆满的结局,得到了补偿,皇帝罢免了宦官。 卖炭翁——悲惨结局,千斤炭没有得到想要的钱来买衣服和食物。

诗人没有给卖炭翁一个圆满的结局的原因:“文章合为时而著,歌诗合为事而作。” 农夫只是个案,可能千千万万中只有这么一例。罢免了宦官,给予补偿,但只要宫市还在,这些底层人们的悲惨命运就不会结束。而卖炭翁就代表了所有受苦受难的人,而这样一个悲剧的结尾正是艺术作品的力量。

“尝有农夫以驴负柴至城卖,遇宦者称“宫市”取之。 农夫曰:“我有父母妻子,待此然后食。今以柴与汝,不取直而归,汝尚不肯,我有死而已! 街吏擒以闻,诏黜此宦者,而赐农夫绢十匹; 然“宫市”亦不为之改易。 谏官御史数奏疏谏,不听。” ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

——《顺宗实录·宫市》

这段文字与《卖炭翁》描写得结局有何不同?为何不同?

谢谢观赏

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读